一个人的路

纪现梅

说在前面

《中国教师报》的褚清源老师,曾经为我写过一篇文章,题目叫《不是特级教师,她凭什么从乡村学校走向北京名校》。

褚老师,那确实是文字里的行家里手,“不是特级”“乡村学校”“北京名校”,三个词,就牢牢抓住了读者的眼球。

重要的是,這三个词还都是真的。

首先,真不是特级,中教一级,就这个职称还是鼓捣了好几年。同龄人都开始为高级职称奋斗的时候才拿到,因为,在工作了很多年之后,我才明白:对一个老师而言,职称很重要。

其次,真的是乡镇中学女教师。那所学校叫筵宾中学,当时我在的时候,学校还没有楼房,清一色平房。晚上没有路灯,黑咕隆咚总觉得脚后跟后边跟着人。有个周末,我们女教师的宿舍进了贼,我刚买的一件浅棕色夹克外套被偷走。冬天,每个办公室有一个煤球炉子,大家常常围着炉子烤馒头片吃。在那个学校,我呆了18年,跟王宝钏等薛平贵的时间一样长。

北京亦庄实验小学,北京十一学校的小学部,校长李振村,典型的教育家办校,能说不是名校?

所以,后来我到一些地方“忽悠”人的时候,邀请方就常常会拎出这个题目,以印证老纪的特立独行与不同凡响。拎着拎着,老纪就被拎成了一个传奇。

其实,所有这一切,都是自然而然、顺势而为的,譬如水流,遇到大石,便会水花四溅,遇到悬崖,便会飞流直下一样。

笨,是我的标签

我是乡下人。

母亲只上过几天夜校,父亲高小毕业,看小画册,要用手指指着字,一个一个地念出来,然后把“槐树”读成“鬼树”,困惑地自言自语:鬼树是什么树?他确实没见过“鬼树”。

所以,我们家的“藏书”就两本,一本鲜红色封面的《毛泽东选集》,经日放在屋子正中间那张抽屉桌上,上边摆着两个圆柱形的茶叶桶。一本是周而复的《上海的早晨》,繁体字,竖版,母亲用来夹鞋样。

上四年级的时候,我读完了这两本书,脑子里有一些模模糊糊的影像,但并不能够捕捉到,也有一些词语,比如“论持久战”,却也并不知晓它的涵义。

上高中的时候,是差生。

“教过这么多年的学生,从来没见过这么笨的孩子。”放暑假,父亲去学校给我带被子,遇到班主任,班主任如是说。

学文科,脑子不好使,记不住东西,常常要被老师赶到门外去背,依旧背不下来,老师就不发给复习资料,只好找邻居的哥哥帮着抄,却总是胡思乱想——工资是工人创造的,剩余价值是工人创造的,那个资本家忙里忙外的,咋啥也没创造啊?赖宁那么小,火那么大,去救,那不就是找死吗?为什么大人还要表扬和提倡呢?想不通。

学理科,脑子更不好使,立体几何想象不出图形,电学里那些电路在我脑子里像蜘蛛网一样绕来绕去,绕得昏昏沉沉。

“正因为你上学的时候,没有受到这些所谓教育的影响,所以保留了一些天然的东西。”很多年后,《读写月报新教育》的主编,李玉龙先生如是说。

然后,头一年没考上大学,上了一年高四,我才考了个小师专。母亲很是高兴,到爷爷坟上去放鞭炮——终于可以不用种地了。

师专考试是要划范围的,《史学概论》,老师给了十道题,明确说明,就考这里边的五道,我记不住,也不去记,天天在学校图书馆里混,就是在那时候,对鲁迅着了迷,林贤治的那本《人间鲁迅》,看得昏天黑地。

于是考试不及格,去求辅导员,“被各种批评”,但终于允许毕业。

就到了那所乡镇中学,先教历史,后教语文。

那时候,除了我,所有的女同事都会织毛衣,纳鞋垫,她们便可怜我,把纳坏的鞋垫送给我。

为人师后,遇到过一个女孩,一个几乎所有老师都说她笨的女孩,只有我,打心底里认为,她不笨,因为,在老师的眼睛里,我也很笨;因为,任何一个人的由时间和空间构建的世界都是丰富而复杂的,作为一个老师,你所看到的,只是很小很小的那么一点点,譬如广阔宇宙中的一颗星星;因为,上帝是公平的,关上一扇门,必定打开一扇窗。而我们老师所擅长的,往往是以己之长,度生之短。

寻找自己的平台

2008年8月3日,我开通了自己的的新浪博客:老纪的地盘,写下第一篇教育叙事文章:《心灵的选择》。某次杂志约稿,我戏言,博客就是我的情人。

一个偶然的机会,我闯进了“教育在线”,发帖、回帖、吵架。

“我是李玉龙,请给我你的联系方式。”一个月黑风高的夜晚,我收到论坛短消息。

然后,我开始为他的教育杂志《新教育读写月报》写稿。

“老纪,改稿子。”

有时是凌晨,有时是深夜,李玉龙就像一个无处不在的催命鬼,耳提面命。老纪则像个自愿受虐的小媳妇,吭哧吭哧,心甘情愿地去做。

“老纪的成长速度让人惊讶。”《成人之美》的作者,我的好朋友,梁卫星老师在文章里如是说。

我没有告诉过他,我所受的,非人的折磨,以及,这个过程中,李玉龙的付出。

然后,自费,硬座,绿皮火车33个小时,去成都,参加他的研修班,这是第一次。后来,我把这次经历写成文字,题目叫《千里走单骑》。就是在那里,我认识了郭初阳、蔡朝阳、魏勇、李勇、梁卫星、蓝继红、范美忠,并在后来成为很好的朋友。

研修班,帮我打开了一个全新的世界:原来,这个世界上,还有这样一群人,在这样谈教育。

第二次参加,我讲课,李玉龙免了我的学费。

第三次,我拿到了他给的讲课费。

成都,新教育写作培训班,李玉龙让我给老师讲讲教师写作的事情。

晚上,他来到我的房间。

“关于来杂志社的事情,你好好考虑一下。”

“你不都告诉我了吗?我会好好想的,你何必再过来一趟。”

“我必须亲自过来,表示我的郑重与诚意。”李玉龙说。

我想了很久。

这期间,我们一起,到石家庄红星小学、到成都锦里小学,做原课堂培训。

即使是很多年后,我也会常常想起这段日子,这段“受虐”的日子,在咀嚼过很多次之后,慢慢浮出的关键词是:平台。每个人所最关注的,永远是自己,譬如我们拿过一张和朋友的合影,首先关注到的,必然是自己。對学生而言,和他关系最密切的平台,是他所在的班级,对老师而言,则是学校,那么,作为平台,其存在的价值,首先是自由,其次是,有能够让每个人展示自我的一个机制。

置之死地

2013年暑假,李玉龙说,问对学堂着手做了,我们要做能力课程,你先过来我们讨论一下。

我去了。

开学的时候,打电话给校长:我辞职了。

很多年后,一封辞职信引发了大家的热议:世界那么大,我想去看看。看到这句话,我特别羡慕,羡慕别人的洒脱;特别惭愧,惭愧自己的拖泥带水,因为,我辞职时的状态是:早上想想,辞了吧;晚上想想,不能辞。

各种纠结。

但终于还是成为李玉龙的问对学堂的首席教师。

成都的房子很奇怪,会有阳台在北边,我租的那个就是。所以,我的太阳每天从西边出来。哦,不对,不是每天,因为,成都的太阳没那么勤快,往往是很久才露一次脸,所以,我大部分生活在混沌中,盘古开天之前的那个世界。

课程也是如此,各种混沌,在各种混沌中东撞一下,西撞一下,眼冒金星。

能力课程是李玉龙提出来的,他说他是看了美国的SAT课程之后悟出来的,我也觉得,这个方向一定是对的。但是,要把一个理念落地,做成系列课程,做成真实的课堂,何其难!

“每次骑着车子去学堂上课,我都想撞死,那样,就不用上课了。”当时,和我一起做课的一个年轻老师说。

李玉龙的病越来越重,三天两头上医院。

医生告诉他:要是停下来不做事,好好休息,还能多活两年,要是操劳下去,那就不好说了。

李玉龙说,要是不做事情,那活着还有啥意思。

朋友说,他是在争分夺秒地实现自己的教育理想。

磨课,大家一起吵;上课,李玉龙坐在教室的后排,经典的小眼睛,甚是灼灼。

一个多学期过去,依然找不到感觉。开始怕上课,怕见学生,信心如指间流沙,悄悄流走。

每天跑到李勇的同辉国际学校,去蹭饭,去听他为我上课,上完课给我讲圣经,让我挺过每一个日子。

慢慢意识到,这件事,自己根本做不了:李玉龙的理念,方向是对的,但是,他自己没有课堂教学经验,所以,很难做出来;我认可这个理念,也有教学实践,但是,却没有这个能力。后来,和郭初阳谈起这个事情,我说,对我,李玉龙是在拔苗助长。郭初阳说,其实,你是在邯郸学步。

我确实有一种在爬的感觉。

胃也不舒服,痛,胀。医生说,精神压力太大。原来,精神的压力可以转化到身体上面。开始熬中药,一碗一碗地喝。

然后,决定当逃兵,在李玉龙再一次生病住院的时候。

是在一个月亮很好的夜晚,我鼓起勇气,终于说了出来。

李玉龙大发雷霆,把手中正在吃的西瓜扔到老远。

至今,仍有朋友在骂我,说我为了进京,不顾李玉龙死活。

我不辩解,在行动上辞掉公职,和李玉龙一起做学堂的,只有我一个。我无意表白什么,也不想埋怨谁,每一个选择,都是个人自由意志的体现。如果时光倒流,让我重新选择,我依然会选择辞职,也依然会选择离开——事情一旦看清,我便义无反顾。

好朋友蓝继红校长受李玉龙委托,过来劝说我。在那所阳台在北边的房子里,我跟她说了很多,很多。

“你走吧。”蓝校说。

订了回去的机票,不知怎么,恍惚间又觉得时间不对,上网查了机场电话,打过去,是个年轻姑娘,声音很甜,语速很快。姑娘让我去ATM机操作,我便去了。姑娘让我输入一串数字,我便输入,姑娘让我按确认,使劲按确认,我便按确认,使劲儿按确认。

然后,卡上的钱就没有了,正好是成都一年,李玉龙发给我的工资。

报了警,做了笔录,打车回到那所阳台在北边的房子。

没有钱和房东结房租。

好朋友许薇帮我安排了一切事情,把我接到她的家里,第二天,送我去机场。

回到家,连续沉睡了五天,不识字的乡下母亲认定我是被什么鬼魂附体,找来神婆为我把脉。

曾经有一段时间,提倡快乐教育,倡导一切学习都是快快乐乐地完成。快快乐乐地能够有所获,那自是好的,但是,可能吗?东北的树木,如果不经历严酷的寒冷,它的木质怎会如此坚韧。所以,快乐有两种,一种是低级快乐,譬如吃个快餐,玩个电玩,不需要付出什么,就能够轻易获得,但马上又会陷入无聊;一种是高级快乐,是经过各种艰难困苦,最终获得的。譬如爬山,坐着索道登顶和一步一步爬上去,那种自我超越的快乐是不一样的。有人认为,现在为了高考,死命刷题,这也是一种历练,非也!为获得高级快乐所做的付出,是针对自己感兴趣的事情,是主动的,自愿的,刷题?那不过是在积极浪费生命而已。

从自由,走向自由

暑假后,便到了北京亦庄实验小学。

校长李振村,我是在网上和他认识的。我认识他的时候,他还不是校长,而是一份教育杂志的主编。我看到他博客里的一篇文章,评论区鲜花一片,我却不以为然。作为初中老师的我,那时候,并不大知道他是小语界的大拿。

于是和他辩论,到午夜两三点。

次日,他把我们的辩论,全文发了博客。

好感顿生——大凡名人,总是爱惜自己的羽毛的,这个人,有点意思。

然后,断断续续,就有了一些交集。比如,派我干活,去采访北宋中学的校长,写采访手记。为我做《当代教育家》封面人物。

因去清华附小讲课,顺至亦小,那是我们第一次彼此看到活生生的对方,然后就有了最简单的邀约。

从中学到小学,我不适应:小屁孩,吃喝拉撒,啥事都得管;他们就像猴子一样,根本停不下来,我连给他们排个队都排不了。以前觉得,小学老师好幸福啊,3 ∶ 30就放学了,如今觉得,小学老师,简直不是人干的。

头一年,我把班级带得一塌糊涂。

李振村懒得理我。

自由,是创造力生长最好的土壤。我开始慢慢理顺,慢慢找到感觉,于是,又开始折腾我的课堂,一节课一节课地建构、推倒,重来。

四年,课堂的样子一天比一天清晰地,呈现出来。

老纪课堂,核心是问题、对话、合作,载体是七大课型,目标是一人一课程。

我希望,我可以影响到更多的老师,因为,每一个老师都可以影响到几十个孩子,因为,课堂里的很多孩子,真的很可怜。

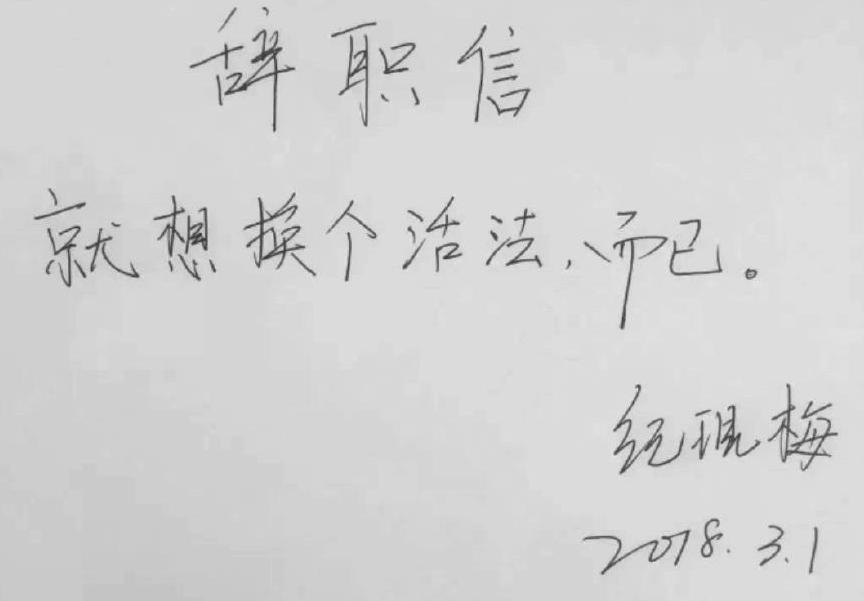

于是,2018年,我再次辞职:

重新走上,一个人的路。

朋友说,老纪,你是在自由的路上,一步一步走向自由。我不知道我是否如此,但我知道的是,我一直在坚持做,自己想做的事情,看起来,似乎结果也没有我们想象中那么的糟糕。

责任编辑 李 淳