我国生态环境质量拐点综合研判

黄宝荣 刘宝印 洪志生 王 鑫 樊 杰,

1 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190 2 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101 3 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049

改革开放 40 年以来,我国的经济取得了史无前例的发展,极大地提高了综合国力和民众生活水平,但同时也付出了高昂的生态环境代价,严重的环境污染和生态破坏给我国居民健康和福祉带来了严重威胁。尽快改善生态环境质量已经成为人民群众的迫切需求,也是我国全面建成小康社会、建设“美丽中国”的必然要求。

在这一背景下,党的十八大把生态文明建设提到中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局的高度。十八届三中全会提出加快建立系统完整的生态文明制度体系,用制度保护生态环境。2015 年 9 月,中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,形成了我国生态文明领域改革的顶层设计。随着生态环境保护力度的加大,我国生态环境恶化趋势在一定程度上得到了遏制,并引发了决策部门对我国何时达到生态环境质量拐点的疑问。对“何时达到拐点”的判断,直接关系到十九大和面向“百年强国”的生态环境保护战略部署,以及未来我国保护生态环境付出的社会经济成本。

尽管已有研究对我国生态环境质量拐点进行了研判,但没有明确界定“生态环境质量拐点”的内涵,往往以某一领域几个常规指标作为衡量“生态环境质量拐点”的依据,忽略了我国生态环境问题的综合性、复杂性和严峻性,得出的结论往往偏于乐观,不利于我国制定切合实际的生态环境保护战略和目标。

基于此,本研究在明确界定生态环境质量拐点内涵的基础上,建立了生态环境质量拐点衡量指标体系和预测分析框架,研判了我国不同领域生态环境质量拐点出现时机,以期为我国制定科学合理、与发展阶段相适应的生态环境保护战略提供支撑。

1 生态环境质量拐点的内涵

在研判生态环境质量拐点之前,需要对其内涵进行明确界定,以确保拐点研判指标、标准、方法规范合理,研判结果科学可靠。

1.1 生态环境内涵

学界、政府和公众对“生态环境”概念的理解存在着很大的差异。本文结合科学内涵、政策价值和公众感知 3 个方面,把“生态环境”定义为:直接影响人类生存和发展、主要由于人为作用而变化着的自然要素与自然过程。既包括普遍共识的“大气、水、土壤”等狭义环境,也包括越来越引起重视但仍存在一定争议的“城市热岛现象加剧、郊野生态景观退化、海洋和湖泊富营养化”等生态问题,还包括具有很大社会反响但不符合狭义的生态与环境定义的“地下水位下降、洪涝灾害频发”等具有生态环境属性的资源、灾害等内容。

1.2 生态环境质量拐点内涵

生态环境质量拐点的研判与对其内涵的理解直接相关。面向生态环境管理决策的生态环境质量拐点,可以从 3 个方面来理解(图 1)。

图1 生态环境质量拐点内涵示意图

(1)基于常规监测指标的生态环境质量拐点(图1,A点)。指以常规生态环境监测指标衡量的生态环境质量由持续恶化转向逐步改善的阈值点。我国历年环境状况公报、近岸海域环境质量公报便是基于常规环境监测指标,评估我国环境质量状况和演变趋势。针对我国生态环境质量拐点的已有研究,通常以常规监测指标作为衡量标准[1,2]。

(2)公众感知的生态环境质量拐点(图1,B点)。指被社会公众普遍接受、能满足民众对良好生态环境需求的生态环境质量阈值点。在我国,受生态环境评价体系建设滞后的影响,政府公布的生态环境信息往往未包含一些重要指标,使其难以全面反映生态环境的实际情况,评估结果也与公众感知不符。在没有建立系统、完整的监测评价体系之前,应该把公众感知作为生态环境质量评价的重要标准。考虑到从生态环境恶化峰值到治理实现让公众满意的生态环境质量往往需要较长的一段时间,因此,相对于当前常规监测指标衡量的生态环境质量拐点,公众感知的质量拐点要求更高、来得更迟。

(3)考虑新因素的生态环境质量拐点(图1,C点)。指在考虑部分未观测指标、区域差异和恢复周期等因素影响后,生态环境质量达到能够满足人类健康和生存发展需求的阈值点。未观测指标方面,一些新型污染物已经受到学术界的广泛关注,但没有纳入到当前的环境监测与管理体系中,在发现其潜在危害时,已经通过各种途径大量进入环境,并带来巨大的环境健康风险;如果将这些新型污染物纳入监测评价体系,将延迟真正意义上的生态环境质量拐点的到来。区域差异方面,我国高生态环境影响产业正逐步向中西部地区转移,使东部地区生态环境好转的同时,中西部地区存在恶化的风险;同时,西部地区生态环境更加脆弱敏感,生态环境破坏的恢复周期更长,生态环境质量拐点容易延后。恢复周期方面,介质不同,受污染的恢复速度也不一样;有些污染只要排放减少了,大自然可以很快自我修复;但有些污染,如河流的淤泥污染、土壤的重金属污染等,则需要较长的恢复周期,使生态环境质量拐点延后。

2 生态环境质量拐点研判方法

2.1 研判指标框架

由于不同环境介质、不同生态系统,受到社会经济发展的影响程度不一,面临的问题和治理难度差异大,使得它们实现质量拐点的时间也将存在较大差异,有必要分领域研判。基于对生态环境质量拐点内涵的理解,对各个领域生态环境质量拐点的研判除了考虑常规监测指标外,还考虑了一些新因素,如新型污染物、历史遗留问题、气候变化等因素的影响。基于上述考虑,建立了我国生态环境质量拐点研判指标框架(表1)。

2.2 研判方法框架

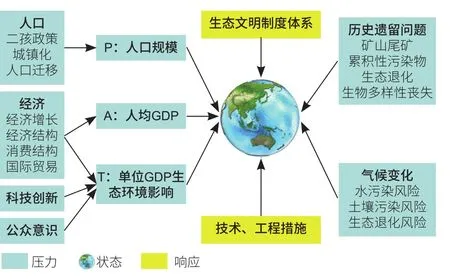

结合压力—状态—响应模型(PSR)和环境影响的 IPAT 方程,建立了未来我国生态环境演变影响因素分析框架(图 2)。PSR 模型是经合组织(OECD)提出的分析生态环境问题的因果框架模型,认为人类活动会对环境造成压力(pressure),改变生态环境质量状态(state),而社会则通过实施环境、经济政策(response)来应对这些改变和压力[3]。IPAT 方程能够简便描述人类活动带来的生态环境影响,认为一个地区生态环境压力主要受 3 个因素影响:人口、人均消费(富裕程度)和单位消费的资源强度(技术水平)[4]。将二者结合,能够为生态环境质量演变提供一个系统全面的影响因素分析框架。在该分析框架下,结合情景模拟、趋势外推、对照国际经验、专家咨询相结合的方法,预测我国不同领域跨越生态环境质量拐点的时间节点。

表1 生态环境质量拐点研判指标框架

图2 生态环境质量演变影响因素分析框架

2.3 不同因素对未来我国生态环境演变的影响分析

2.3.1 人口因素

(1)人口规模的影响。考虑二孩政策的影响,到 2030 年我国总人口将达到 14.5 亿左右。随着人口增加,我国能源、水、土地资源的需求以及城镇生活污染物的排放量将显著增加,生活污染物治理压力将加大[5]。

(2)人口城镇化影响。到 2030 年,我国常住人口城镇化率将由 2017 年的 58.5% 增至 70.0% 左右,新增城镇人口 2.0 亿以上,这将进一步加大水土资源以及沙石、水泥、钢材建筑材料的消费和需求,带来持续的生态环境压力。

(3)人口迁移的影响。2000—2010 年,我国省际人口迁移总规模约 1.05 亿人。此外,我国有着规模庞大的流动人口,2017 年为 2.44 亿人,这些流动人口何去何从直接影响未来我国生态环境压力的空间格局。总体趋势是,人口将进一步向重点经济区和城市群地区聚集[6],将给这些地区带来较大的生态环境压力。

2.3.2 经济因素

根据世界银行的预测,到 2030 年我国将成为世界第一大经济体,进入高收入国家行列[7]。在这一过程中,经济能否顺利实现转型升级,决定着未来我国所承受的生态环境压力。所幸的是,促进转型升级已经受到党中央和国务院的高度重视。党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,这些理念的付诸实施将有助于减缓社会经济发展带来的生态环境压力。

我国经济正逐步从以投资、工业为主,较多依靠外需的结构,转向以消费、服务业为主,更多地依靠内需的结构。第三产业占国内生产总值(GDP)的比重将继续提升,逐步成为经济发展的支柱产业[8]。工业化已经进入后期,重化工业高速发展的阶段已接近尾声,一些高耗能高污染产业产出接近峰值[9]。同时,以绿色、智能、共享为特征的新一轮产业革命蓄势待发,我国是实现新一轮产业革命的理想场所[10,11]。总体而言,经济结构将朝着有利于减缓生态环境压力的方向转变。

消费带来的生态环境压力将日渐增大。据全球生态足迹网络(GFN)核算,我国人均生态足迹由 2000 年的 1.95 全球公顷上升到 2014 年的 3.71 全球公顷。尽管仍低于发达国家平均水平,但却是 2014 年我国人均生态承载力的 1.87 倍。而且,GFN 核算显示,大多数发达国家人均生态足迹在至少超过 5.0 全球公顷以后,才进入相对缓慢的增长或稳定阶段[12]。如果未来我国生态足迹的演变符合这一规律,那么随着收入的提高,将面临更加严峻的生态赤字问题。

国际贸易带来的生态环境影响不容忽视。2013 年以来,我国成为全球第一大贸易国。巨额贸易顺差的背后,隐藏着大量环境污染物、生态产品和服务的净输出[13]。到 2030 年我国在世界贸易中的份额可能增加一倍[7],隐藏的生态产品和服务的进出口也将持续增长。一方面,随着出口结构向价值链上游转移,预计我国出口产品中高生态影响产品的比例将减小。另一方面,随着国内生态保护政策从紧和居民消费的增长,我国对进口国外生态产品和服务的依赖性将有所增加,也将面临愈发严重的绿色贸易壁垒。

2.3.3 科技因素

当前,新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起[14],有望加快我国产业绿色转型。新科技革命在促进传统产业的转型升级的同时,将形成若干新兴产业,实现对传统产业的替代,使未来产业发展呈现去物质化的特征,单位价值创造的生态环境影响将大幅下降。

2.3.4 历史遗留问题

未来一段时间,我国生态环境质量的演变还受一些历史遗留问题的影响,如大量的矿产尾矿[15]、累积的重金属和化学品污染[16-18]、一些难以逆转的生态退化和生物多样性丧失等。这些历史遗留问题通过长时间累积,带来的生态环境风险可能会在未来一段时间内陆续爆发,推迟我国生态环境质量拐点的到来。

2.3.5 气候变化

我国生态环境对全球气候变化的响应极为敏感[19]。未来我国气候变暖趋势将进一步加剧,极端天气气候事件发生频率可能增加,降水分布不均现象更加明显,干旱区范围可能扩大。如此强烈的气候变化将对自然生态系统产生较大影响,使生态系统的格局、质量和服务功能发生变化,并加大生物多样性丧失的风险。

2.3.6 公众意识

一项调查显示,我国青年群体的环境意识水平明显高于其他群体。但青年群体对于自身在环境保护中的作用的认识相对欠缺,为环保付费的意识还较为淡薄[20]。因此,未来我国公众生态环境意识的提升,更多体现在对良好生态环境的诉求上,但离真正环境意识的觉醒,全民参与生态环境保护还有较大差距。

2.3.7 制度和政策因素

制度和政策因素对生态环境变化具有至关重要的影响,决定着我国以多快的速度跨越生态环境质量拐点。随着国家生态文明建设战略和创新驱动发展战略的实施、生态文明四梁八柱制度体系的建设和完善,将倒逼生产方式转型和生产技术进步,而新能源技术、绿色化生产方式将有望加快扭转我国生态环境恶化的趋势,促进我国提前跨越生态环境质量拐点。

2.3.8 工程技术因素

自2000年以来相继实施的“天然林资源保护工程”“退耕还林还草”等重大生态工程在改善我国生态系统质量、提升服务功能中发挥重要作用[21]。“十三五”期间,我国将扩大退耕还林还草,加强草原保护;完善天然林保护制度,全面停止天然林商业性采伐;实施山水林田湖生态保护和修复工程,筑牢生态安全屏障。这些重大生态工程的实施,将有助于我国生态质量的进一步改善。

3 我国生态环境质量演变与拐点研判

3.1 不同领域生态环境质量演变与拐点研判

3.1.1 大气环境质量

我国二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、细颗粒物(PM2.5)等常规大气环境质量监测指标正在逐步改善。但由于长期以来缺乏有效的控制措施,挥发性有机污染物(VOCs)污染未见明显改善,臭氧(O3)污染仍在加剧。VOCs 包含 100 多种常见化合物,涉及上百个行业,排放点源多而分散,无组织排放严重,难以集中有效收集处理,减排面临巨大的挑战[22]。O3已成为继 PM2.5后困扰城市空气质量的另一种二次污染物。2013—2017 年,全国实施新标准第一阶段监测的 74 个城市 O3污染明显加剧。O3的生成与 NOx和 VOCs 等其他大气污染物相关性较大,原因复杂,防治难度大[23],未来一段时间有进一步恶化的风险。

综合考虑大气环境质量现状、趋势和各种影响因素,预计我国基于常规监测指标的大气环境质量拐点将出现在 2020—2025 年;但要想实现从污染峰值到治理实现较好的、能够让公众满意的大气环境质量要到 2030—2035 年;而考虑到 VOCs、O3污染和气候变化等新因素的质量拐点则要延迟到 2040 年前后。

3.1.2 水环境质量

我国化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)等常规环境污染物排放量已进入持续下降的通道,伴随的是全国河流断面水质优于 Ⅲ 类的断面百分比呈现稳步增长的趋势。但湖泊与湿地水环境质量受换水周期长以及底泥、湖泊沿岸历史累积的污染物影响,尚未出现持续、明显的改善趋势。如果将一些当前未监测、未管理的新型污染物,如持久性有机污染物、抗生素、微塑料、内分泌干扰物等考虑在内,未来一段时间内,我国水环境质量将进一步恶化。做出这一判断主要基于 4 个原因:① 目前我国一些流域已经受到这些新型污染物的严重污染[24,25];② 针对这些污染物的研究不足,缺乏必要的基础数据和成本可控的减排和治理技术;③ 这些污染物尚未受到政府的重视,缺乏有效的管控措施;④ 这些污染物在环境中难以降解、具有累积性。

综合考虑各方面因素,预计我国基于常规监测指标、公众感知和考虑新因素的水环境质量拐点将分别出现在 2025—2030 年、2035—2040 年和 2050 年前后。要想在 2035 年实现水环境质量的根本性转变、2050 年达到建成“美丽中国”的目标,还需付诸较大努力。

3.1.3 土壤环境质量

据 2014 年全国土壤污染调查资料,我国土壤环境状况总体不容乐观,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出[26]。随着社会经济的快速发展,重金属、酞酸酯、抗生素、放射性核素、病原菌等各类污染物仍以多形态、多方式、多途径进入土壤环境,使我国土壤污染面积在扩大、程度在提高、危害在加剧,土壤环境问题呈现多样性和复合性的特点,风险管控难度进一步加大[27,28]。同时,气候变暖可能使一些被土壤吸附的污染物由固定态转变为游离态被释放出来,加剧土壤环境风险。因此,未来一段时间,我国土壤环境质量存在进一步恶化风险。

相对于大气和水环境,实现土壤环境质量拐点的难度更大。预计基于常规监测指标、公众感知和考虑新因素的土壤环境质量拐点将分别出现在 2040 年左右、2050 年左右和 2050 年以后。土壤污染将成为未来我国建设百年强国、建成“美丽中国”的重大瓶颈问题,需要做好中长期污染防控部署。

3.1.4 农村环境质量

当前,我国农村地区面临十分严重的环境污染问题。随着农村经济的发展,农村人均垃圾产生量及垃圾成分日趋接近城市水平。与此同时,随着农村种养业的快速发展,人畜禽粪便和农作物秸秆产生量剧增。农村环境面临点源与面源、生活和生产、外源性和内生性污染共存的局面[29]。由于农村的生产生活分散,各类污染物集中处理难度大、成本高。尽管近年来我国加强了农村环境整治力度,但治理能力赶不上破坏速度,环境仍在恶化。但随着农村人口的减少及污染防治力度的加大,农村环境恶化的趋势将有望在未来一段时间得到缓解。

综合考虑各方面因素,预计基于常规监测指标、公众感知和考虑新因素的农村环境质量拐点将分别出现在2025—2030 年、2030—2035 年和 2050 年前后。

3.1.5 近海环境质量

历年中国海洋环境状况公报显示,近年来,我国以常规环境监测指标衡量的近海水环境质量基本保持稳定,总体良好。但陆源排污引起的近岸局部海域特别是河口、海湾区域水环境污染问题依然严重。随着陆源排污量的减少,这些常规污染将减缓。但由于缺乏有效的控制措施,一些新型污染物污染将加剧。研究显示,我国近海有机氯农药和多氯联苯、抗生素浓度显著高于其他国家和地区;内分泌干扰物浓度、微塑料含量持平或低于其他地区,但入海河流中的浓度较高,未来污染将进一步加剧[30,31]。

预计随着陆源排放量的减少,近海水环境质量预计在 2020—2025 年能够实现以常规监测指标衡量的质量拐点;而实现公众感知的质量拐点要到 2035—2040 年;受众多新型污染物的影响,预计 2050 年左右才实现考虑到新因素的质量拐点。

3.1.6 陆域陆地生态质量

全国生态环境十年变化遥感调查评估显示,2000—2010 年全国陆域生态质量总体好转,服务功能明显提升[21]。随着国土空间开发格局和产业结构的优化,以及生态保护与生态恢复工程的实施,我国陆地生态质量将进一步提高。但考虑到当前我国生态质量本底差、生态问题依然突出,生态质量改善需遵循自然规律,难以在短期内取得到质的飞跃,未来较长一段时间内将面临生态质量差、生态问题突出和优质生态产品供应不足的问题。同时,受人口聚集和开发活动的驱动,中西部新兴城市群地区和“一带一路”节点城市,生态质量存在进一步恶化的风险。

预计陆域陆地生态质量能在 2020—2025 年能够实现由总体改善、局部恶化向全面改善转变的拐点,但想要到达公众感知的、满足公众对优质生态产品需求的生态质量拐点,预计要到 2050 年前后。

3.1.7 陆域湿地生态质量

长期以来,大规模农业开垦、周边开渠排水、过度围垦养殖、捕捞与放牧,特别是近 20—30 年,各地大规模的沿江、沿湖、沿岸开发,给湿地生态系统带来了巨大压力,使我国自然湿地持续减少,人工湿地持续增加;使其作为珍稀物种避难所和环境与水文调节器的功能衰退,导致湿地生物多样性持续下降,环境污染严重,河流断流、湿地干枯、周边地区洪涝灾害频发[32-34]。尽管近年来,我国已加强了湿地的保护和恢复,但社会经济发展对湿地的胁迫在短期内难以缓解,气候变化也通过影响湿地的水温、土温和水文节律,给湿地生态系统带来潜在负面影响,而且湿地的自我修复也需要经历较长的周期。因此,未来一段时间我国陆地湿地生态质量仍存在进一步恶化的风险。

相对于陆地生态系统,退化湿地生态系统的恢复难度更大,生态质量拐点到来的时间也将更晚。预计 2025—2030 年能够实现湿地生态质量由持续恶化向逐步改善的转变,2050 年能够实现公众感知的、满足公众对优质生态产品需求的质量拐点。

3.1.8 近海生态质量

长期以来,受围填海、陆源污染物排放、过度捕捞、外来物种入侵和气候变化等因素的影响,我国近海生态质量持续恶化,人工岸线无序增长,自然岸线不断减少,滨海湿地大幅萎缩,珊瑚礁、红树林及河口区等重要资源生物的生存生境大面积丧失[35,36],生态系统健康受损。历年中国海洋环境状况公报显示,我国近海的河口、海湾、滩涂湿地、珊瑚礁、红树林和海草床等典型生态系统多处于亚健康或不健康状况。我国有记录的赤潮次数虽有下降的趋势,但有毒有害藻赤潮比例在上升,规模也在不断增加。未来一段时间,我国近海生态质量仍将受高强度的人类活动和气候变化的长期影响,短期内难以扭转持续恶化的趋势。

相对于陆域湿地生态系统,近海生态系统受到更多因素的影响,因此实现生态质量由持续恶化向逐步改善转变的拐点时间更晚,预计要到 2030—2035 年,而实现公众感知的生态质量拐点则至少要到 2050 年前后。

3.2 生态环境质量拐点总体判断

未来 5—10 年是我国经济社会发展的重要战略机遇期,也是资源环境和生态约束加剧的矛盾凸显期。经济的中高速增长、大规模城镇化、对传统工业化的路径依赖和居民消费增长,将给我国生态环境带来持续增加的压力,使我国生态环境面临持续恶化的风险。同时,一些历史遗留的累积性环境污染、生态破坏问题可能集中爆发,一些新型污染物污染有可能加剧。如果不采取积极的保护措施,我国一些重点经济区、城市群地区及生态脆弱区将面临极为严峻的资源约束加剧、生态环境恶化、生态问题加剧等问题,严重危及我国的可持续发展。

未来 5—10 年也是生态文明建设全面融入我国社会主义事业“五位一体”总体布局、生态环境体制改革深入推进、社会经济发展进入新常态的重要时期。科技水平的提高、经济发展理念和方式的转变、生态保护制度的建设和完善、生态保护投入的增加,以及公众生态意识的觉醒等,则有利于增强全社会生态环境保护的响应力度、优化响应模式,减缓我国面临的生态环境压力和风险。

不同环境介质、不同生态系统,承受的生态环境压力不一,面临的问题和治理难度差异大,使其生态环境质量拐点到来的时间存在较大差异(表 2)。大气污染控制相对较易,只要控制了污染物排放量,便能较快实现环境质量的改善,因此其将率先跨越各类质量拐点。相较而言,受湖泊、湿地、近海水环境恢复周期长和众多新型污染物的影响,各类陆域和近海水环境质量拐点将比对应的各类大气环境质量拐点滞后 5—10 年左右。土壤污染治理面临更大的挑战,各类拐点出现的时间将比陆域大气和水环境质量拐点大为延后,将成为 2035 年我国实现生态环境质量根本性转变、基本建成“美丽中国”的关键瓶颈因素。生态方面,陆域陆地生态系统将率先跨越各类质量拐点;湿地生态系统受破坏后需要经历更长的恢复周期,实现拐点的时间将晚 5—10 年;近海生态质量还将受渔业水产养殖、过度捕捞和气候变化等长期影响,实现各类拐点的时间将更晚。

总体而言,未来一段时间内,我国将处于生态环境质量改善和恶化相持阶段,呈现总体趋于改善、局部趋于恶化,某些领域趋于改善、某些领域趋于恶化,常规生态环境质量监测指标逐步改善、新型非常规生态环境质量监测指标仍趋于恶化的特征。2025 年前后,基本能够实现基于常规监测指标的生态环境质量由逐步恶化向逐步改善的转变,但离公众感知的生态环境质量由不满意向满意转变,以及考虑新因素的生态环境质量拐点还有较大差距。要实现党十九大报告提出的在 2035 年基本建成“美丽中国”,2050 年全面建成“美丽中国”的目标,仍需要付出艰苦卓绝的努力。

表2 我国不同领域生态环境质量拐点出现的时间预测

4 推动我国尽早跨越生态环境质量拐点,实现生态环境根本性转变的建议

生态环境质量拐点出现的时机受到各种因素的广泛影响,具有较大复杂性和不确定性。社会经济发展转型程度与生态环境保护力度在其中发挥至关重要的作用。如果加快实现社会经济发展的绿色转型,加快健全完善科学合理的生态文明制度体系,加大环保投入力度,加快形成全社会和各类市场主体积极参与生态环境保护的局面,我国将有望提前实现十九大报告提出的“美丽中国”建设目标。但是,促进社会经济的绿色转型和生态环境的改善需要遵循社会经济和自然演变规律,要避免过于冒进的转型和保护战略造成过高的社会经济成本。因此,面向百年强国的转型和保护战略,既要下打攻坚战的决心,解决当前面临的突出问题,也要做好打持久战的准备,提前布局,解决当前难以解决,或没有显现、但未来可能危及我国生态环境安全的潜在风险问题。

(1)要以公众满意为宗旨,针对当前生态环境领域的“痛点”和“短板”,打好污染防治和生态保护攻坚战。在实现基于常规监测指标的生态环境质量拐点跨越之后,仍需进一步努力,实现公众感知的生态环境质量拐点的跨越。把“让人民吃上放心的食品、喝干净的水、呼吸新鲜的空气、享受舒适的生态环境”作为到2035 年前我国生态环境保护的战略重点,包括加大耕地污染、种养业农产品和水产品污染的治理力度,确保食品安全;结合主体功能区规划,制定实施更有针对性的区域政策和绩效考核评价体系,加强和完善区域调控;加强人口密集的重点城市群和乡村地区的污染治理和生态修复,营造良好的人居环境;加强历史遗留的矿山尾矿、工矿企业污染场地、工业污水深坑等污染治理,以及生态退化区的生态修复,还清生态环境旧账。

(2)要以全面保障我国居民健康和福祉为宗旨,针对面向百年强国的生态环境“瓶颈”问题,打好污染防治和生态保护持久战。健全政府、企业、社会共同参与的生态环境治理体系,形成污染防治和生态保护的长效机制。在跨越公众感知的生态环境质量拐点后,还需要进一步加强公众难以感知、但危及公众健康和福祉的生态环境问题的治理,实现考虑新因素的生态环境质量拐点的全面跨越。在科技、标准、制度、立法等方面,加强针对各类新型污染物的前瞻性布局,建立资源环境承载能力监测与预警机制,以及面向新型污染物的风险防范和污染防治体系。同时,做好面向百年强国关键生态环境瓶颈问题如土壤污染的中长期规划,有序推动我国生态环境质量的逐步改善。

(3)发挥科技创新在解决生态环境问题中的关键作用。针对新污染物,前瞻布局基础研究,如各类化学品的毒理和环境健康风险评价研究,基于人体和生态健康的新型污染物环境基准研究,新型污染物的源、汇、分布特征调查和环境健康风险评价,新型污染物的环境质量和排放标准、污染控制技术研究等,为未来我国尽快跨越考虑新因素的生态环境拐点,全面建成“美丽中国”提供科技支撑。