元代工艺美术之“元朝御容”

主讲人:尚刚(清华大学美术学院教授)时 间:2018年6月地 点:中国国家博物馆

元朝御容指用于祭祀、供奉、瞻仰的元朝已故的皇帝、皇后的肖像,共有24幅保留至今。1幅藏在国家博物馆,为成吉思汗像。另外23幅在台北故宫博物院收藏的两本像册里,其中皇帝像8幅、皇后像15幅,原为清宫南熏殿旧藏。

通读元朝古籍,可以查找出关于御容制作与佛坛的18则编年史料(表1),它们主要出自《元史》和《元代画塑记》,是了解元朝御容的核心文献史料。明明在说御容,为什么加上佛坛?因为对于后面的说明,佛坛的资料是重要的参考。

分析这些编年史料,从中会直接得到9个认识。

1.制作的开始和结束。从已知的材料看,起码从忽必烈的时代就开始制作了,延续到元朝的最后一个皇帝妥懽帖睦尔的时代。如果从事理分析,元朝御容的制作可能早于忽必烈时代,不过这只是推测,还没有史料的支持。而史料记载,祭祀制度的形成是在忽必烈时代。现在看到两幅图像,一是元世祖忽必烈(图1),一是他的皇后(图2)。

2.御容具体是什么时候制作的?作为容貌粉本的御容,一般绘画在帝、后生前,但是作为正式供奉的御容,老皇帝的像一般是在新皇帝即位之初,老皇后的像制作在她死后不久。从元世祖以后,只有三位皇帝没有做过前朝帝、后的御容,一个是天顺帝,一个是元明宗,还有他的幼子宁宗。这三个人在位的时间都只有几个月,明宗最长,也就刚过半年。由于元代的帝位传承比较乱,新皇帝未必是以前老皇帝的儿子。新皇帝登基以后,就会把他生前没有当过皇帝、皇后的父母也封为帝后,这样,元朝的御容也包括了一些生前没有当过帝、后的人。比如说顺宗的皇后,她生前就没有当过皇后,她儿子做了皇帝以后,才把她的丈夫和她追尊为皇帝、皇后。元朝一共15个皇帝,从第7位到第15位里面,其中有7位是她的子孙。在现存的元朝帝、后像里,顺宗皇后像的画法也比较特殊。

3.制作方法。《元史》的《祭祀志》说:“神御殿旧称影堂,所奉祖宗御容,皆纹绮局织锦为之。”最后一句“皆纹绮局织锦为之”,八字中居然有三个错误。它说,御容都是织的,可是编年史料却分明记录了两种做法,一个是丝织,一个是绘画,这是一个错误。再一个是“纹绮局”,这个局院在元代其他的文献里找不到,这是第二个错误。第三个错误是“织锦为之”,现在知道御容的做法是织,但不是织锦,而是刻丝。

4.制作的局院。元代官府的工艺美术作坊数量特别多,主要隶属于三个大的系统,一个是工部,再一个是专门为宫廷制作的将作院,还有一个是为皇太子服务的储政院。织御容是由将作院属下的作坊做的,绘画是由工部诸色人匠总管府的梵像提举司做的。虽然是两种制作方法,但有密切的联系,绘御容是织御容的容貌范本。

5.制作御容的重要人物。两个人很重要,第一是阿尼哥,他是元代最重要的建筑家、雕塑家和工艺美术家,来自尼泊尔。早年随八思巴到了中国,很受忽必烈的宠爱,曾经掌管过将作院。现在知道最早织御容的人就是他,忽必烈故去之后,他很痛苦,织造出了已知最早的御容。另一位是李肖岩,他是元中期有名的肖像画家。这个人至少三次参与过画御容,并且地位不断上升。比如说1320年,元英宗下令画他父亲元仁宗的御容,命令说“选巧工及传神李肖岩”。“及”字说明,他还不如巧工重要,地位虽然不高,但已经很有名了,所以才被皇帝指名道姓。1329年,下令绘画御容时说:“可令诸色府达鲁花赤阿咱,杜总管、蔡总管、李肖岩提调速画之”。元代一些衙门长官的官名是达鲁花赤,同样是正职,但地位不及达鲁花赤的是总管,他们都是正三品的官员。这个时候,李肖岩虽然名列最后,可是已经和正三品的官员在一起了。再过一年,李肖岩地位又上升了,诏命把他排在了诸色府达鲁花赤的前面。这也说明宫廷很重视御容制作,否则不会给一个画匠这么高的地位。

6.大型御容的供奉地。北京,元代叫大都,这里有一些各帝王专属的藏传佛教寺院,寺院里的影堂就供奉着大型御容。也有少数在外地,比如现在河北正定,当年名真定,城里有座玉华宫,其孝思殿供奉着睿宗夫妇的御容。睿宗就是忽必烈的父亲拖雷,他是成吉思汗的第四个儿子,生前也没有做过大汗。当时还有一个等级很高的官署叫翰林院,这里供奉着元太祖成吉思汗、元太宗窝阔台,还有拖雷的御容。

位于北京阜成门内的白塔寺,元代叫大圣寿万安寺,是元世祖忽必烈时代的藏传佛教寺院,里面的影堂供奉着元世祖夫妇和他们的儿子真金夫妇的御容。真金不幸,没有活过父亲,当不上皇帝,他的帝号是其儿子做上皇帝以后追尊的。白塔寺现在不太大,但是当年可不得了。按照传说,塔修成了以后,上面站了人,向四面各射一箭,箭到的地方就是寺院的范围,有16万平米。假如是正方形的,就400米长、400米宽,大都城中,这个占地面积,简直惊人。元末寺院失火,寺内建筑几乎烧光,影堂也烧掉了,只剩下白塔。明代中期重修,面积大大缩减,寺院改名妙应寺。这个白塔落成在至元十六年,就是1279年,是阿尼哥今存的唯一作品。

7.大型御容的尺幅。按照已有的知识,元朝御容至少有三种规格,大型的、中型的和小型的。元代人明确记录尺寸的只有大型御容,有一本书叫《元代画塑记》,是元文宗时官修《经世大典》的一部分。这部大典已经不见了,但晚清人抄出了一部分,其中包含《元代画塑记》。它是文宗以前官府制作御容和佛像等的档案,按书里的记载,御容的尺幅跟佛坛一样大,都是高九尺五寸,阔八尺。元代的一尺大约相当现在的40厘米,这样,大型御容就大约高3.8米,宽3.2米,尺幅极大。

8.中型御容。这被元人称为“小影”或“小影神”。当代有些专家认为,它就是现存高约60厘米的御容。错了,其实它们要大很多。蒙古族是游牧民族,喜欢迁徙。忽必烈以来,最重要的帝王迁徙就是每年春天赴上都,秋天返大都,上都在今天的内蒙古正蓝旗,与大都相距大约八百里。迁徙中,他们也要表达对祖先的崇敬,这些中型御容就挂在帐殿里。我推测,它们应该高六尺、阔四尺,就是大约高2.4米、宽1.6米。

这是怎么算出来的?还是根据《元代画塑记》。它记录过大型的御容和佛坛尺寸,这是御容规格的通例。《元代画塑记》还对制作御容的物料有详细的记录。《元代画塑记》记录的第一次制作御容和佛坛是在1307年,做了各三轴,用的物料里边有白色丝绸3109尺。这个说法容易误导读者。不过,细心分析后面的记载,也能梳理出正确的知识。1320年,画了2轴御容、1轴佛坛,1330年,画了1轴御容、2轴佛坛,就是说同样大小的佛坛和御容都是3轴。书里讲,这两次制作,御容和佛坛都是“高九尺五寸、阔八尺”,而使用的都是长114尺、宽2尺的白色丝绸。114尺乘上2尺,就是228平方尺,御容、佛坛的9尺5寸乘8尺,就是76平方尺,76乘以3就是228,这样,就知道白色丝绸是干什么用的,它是画御容和佛坛的白色绢地。

1329年,画了佛坛6轴,小影神1轴,用去长240尺、宽2尺的白色丝绸。240尺乘2尺等于480平方尺。每轴佛坛76平方尺,6轴要用456平方尺。480平方尺剪去佛坛的用的456平方尺,剩下的白色丝绸就是画小影神用的了,有24平方尺。这样,就知道所谓的小影神其实并不小,“小”是相对大型御容而言的。

表1 制作御容及佛坛的文献编年史料

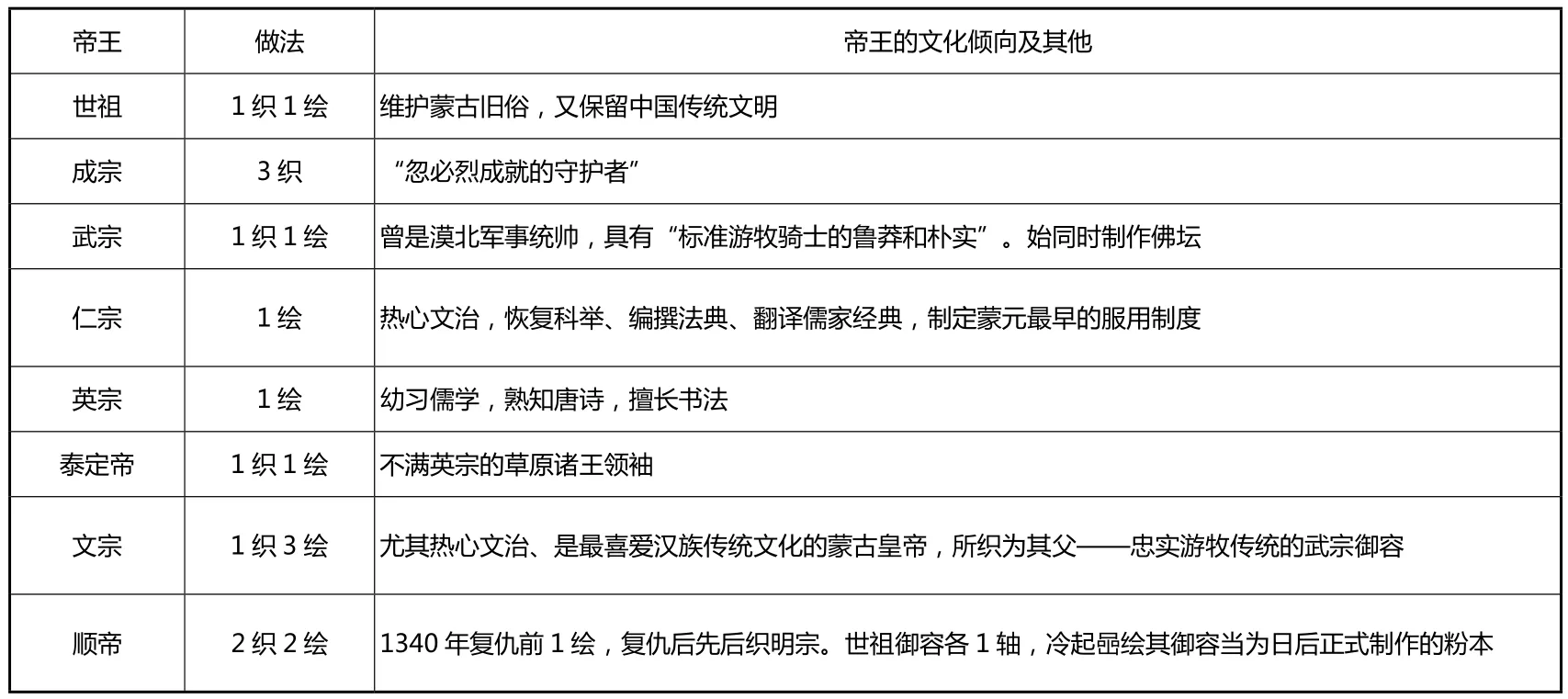

表2 元朝皇帝御容做法的文化倾向

小影神高宽比例应该和大型御容是不一样的。若按照大型御容的比例,24平方尺的小影神应该高5尺多、宽4尺多。用的白色丝绸幅宽2尺,这样,画幅就要拼接两次,拼接越少,画面效果越好。如果只拼接一次,画面就宽4尺。24除以4等于6,这样,作为中型御容的小影神就应当高6尺、宽4尺,即大约高2.4米、宽1.6米。也是很大的。

9.装裱后的大约宽度。《元代画塑记》还有关于御容和佛坛其他材料的尺寸,比如说记录过木额和木轴的长度,说它们长一丈零五寸。木额就是装裱后御容和佛坛顶部的较细木条,木轴则是底部的较粗木棍。木额和木轴都比御容和佛坛的画面宽2尺5寸,虽然要“出头”,会宽于装裱后的成品,但不会太多,若按现在装裱的比例,两端各宽出2寸5分上下也差不多了。这样,又能推测,当年装裱后的御容、佛坛,画心连同两侧留出的边,大约宽1丈。而所谓高九尺五寸阔八尺、高六尺阔四尺,虽然很大,但也只是画心的大小。

上面是从编年史料中直接得到的知识,接着是以编年史料串联其他文献获得的5个引申判断。

图1 元世祖御容

图2 元世祖皇后御容

图3 元成宗御容

图4 元武宗御容

1.御容两种制作方式的文化差异。元朝御容的制作有绘画和织造两种方式,其中,画御容反映了中国文化传统,织御容体现了蒙古族对丝绸的爱恋。最晚在唐代,就开始画御容了,以后的宋辽金和明清,御容也大多是绘画的。而织御容是元代独有的。我写过一本小书,叫《元代工艺美术史》,书里对当年归属中央的官府作坊做过一个统计,有200所,其中的三分之一以上都是织丝绸、做刺绣的。这还不包括地方官府作坊,尤其在南方,还有很多归属地方政府的官府丝织作坊。元代官府丝织作坊数量之多远远超过其他朝代,这反映了蒙古族对丝绸的深深爱恋。到今天,蒙古人的礼服还也是丝绸的。因此可以判断,绘御容有中国传统文化倾向,织御容有蒙古族文化倾向。如果把御容的制作方式和帝王联系起来,又能发现,御容的做法准确体现了当朝皇帝的文化倾向。为了治国安邦,理智的统治者总会有些违心的举措,也会隐藏、掩盖自己的偏好,他们的政治作为未必能够准确反映其真实的文化倾向。但制作御容不同,做的是自家的先人肖像,供奉在专属的皇家寺院中,绝大多数人想见也见不到,自己想怎么做就怎么做,不必隐藏、不必遮掩。这里有个表格(表2),列出了元朝皇帝的御容做法和史籍记录的文化倾向,下面再结合编年史料做个分析。

忽必烈一直在努力维护蒙古族的习俗,同时又保留了中国传统的文化。他统治的时代,御容做过两次,一次是织,一次是绘,织御容供奉在原庙,画御容供奉在翰林院。就是说,他自己去祭拜的御容是织的,让别人祭拜的御容是画的。元成宗(图3)努力按照忽必烈的那套措施治理国家,他的时代做过三次御容,也延续了忽必烈的本心,都用了织的方式。对元武宗(图4)的分析比较曲折。他曾是军事统帅,是典型的蒙古汉子,他的御容织了一次画了一次,这让我长期不理解:为什么蒙古汉子会命令画御容?再看史料,才发觉武宗朝开始制作佛坛,佛坛都是画的,应当是为了使御容和同时制作的佛坛一致,所以武宗时代也画了一次。武宗的弟弟仁宗是一个热心文治的皇帝,在他的时代一织三绘,织的是他的父亲—蒙古汉子元武宗。下一个制作过御容的皇帝是元顺帝,两织两绘。

我觉得,以上的分析足以说明,御容的制作方式直观、精确体现了帝王真实的文化倾向,而这种倾向只看其安邦治国政治举措常常难以分辨。当然,最典型的是统一中国的忽必烈,画的御容让官员拜,以展示他宽容中国传统文化,而织的御容自己拜,以表达他的蒙古情结。

2.织御容的工艺。御容的图像很单纯,可是大型御容的制作特别费工,分析编年史料记录能够知道两次工期,一次是“越三年”,一次是23个月。按照当年的工艺技术,恐怕是只有刻丝才能符合这个工耗。刻丝这个名词的第一个字有几种写法:刻、克、尅、剋、缂。如今通用的是“缂”,但是从南宋出现,一直到民国,“刻”最常见,特别是在官府文献里。

刻丝采用通经断纬的织法,织造特别费工,讲究的作品比绘画还要细腻。元人说刻丝“退晕淡染如生成,比诸画者,反不及矣”。为什么刻丝会这样?道理其实很简单,因为丝线细过笔锋,只要有耐心,就能让图像织得比工笔绘画还要细腻。在古代的丝织技法里,也只有刻丝才能保证图像的高度写实。而御容的第一个要求就是高度写实。

3.织御容的作坊。文献里提到织御容的时候,如果涉及造作系统,一定包含着将作院,并且元人还赞美过将作院织造的御容,说:“皇朝将作匠善织御容,其工妙非绘画所及,前古之未闻也。”所以织御容一定是将作院属下的局院制作的。到底是哪个局院呢?元仁宗以前的,还不能推测,但以后的可以。1316年,仁宗在大都设立了织佛像工匠提调所,《元史·百官志》说,第二年,它又升格成织佛像提举司,隶属于将作院的大都等路民匠总管府。织佛像如今还有一幅实物,后面要讲的《风云与造作》就专门说它,它采用的就是刻丝工艺,并且还织出了皇帝、皇后的肖像做供养人。因此就有理由推测,1316年以后,织御容的作坊应该是织佛像提举司。

4,单幅小型御容的制作时间和用途。成套的历朝帝后的御容制作在像主死后,但大多数单幅小型御容还是在帝后生前制作的,为日后制作大型、中型的御容留下相貌的粉本。留下相貌粉本是小型御容主要的功用,这是能够肯定的,还有一个功用是推测的,就是即时瞻仰。蒙古人尊天敬祖,他们会经常瞻仰先人遗容,影堂不在宫里,祭拜也有制度,思念先人时,瞻仰装裱成册的小型御容也更方便。如果离开大都,瞻仰小型御容的方式还不可替代。史籍也记录过仁宗皇帝命令李肖岩画了30幅小型肖像,像主是刘秉忠等忽必烈时代的人物。画好以后,还被装裱成看册。当然,装裱成册的先朝御容不会称为“看册”,因为仅仅一个“看”字,就大大失敬。

5.御容构图。保存至今的御容都是小型的,都是绘画的。它们都是单人的半身胸像,绝大多数都是头部略略偏向一侧,取四分之三正面,这应当也是大型御容常见的构图形式,不过,当年的大型御容还有其他构图。比如1330年,文宗皇帝下令绘制的一幅,就是武宗夫妇的“共坐御影”,它不仅是双人像,还是坐姿像、全身像。

元朝御容还有像主取立姿的。1914年,法律史家程树德到袁克文家观赏过历代帝后图册,他对成吉思汗像的描述是“长身鹤立,北人南相”。当然,这是全身的立像。中型御容高6尺宽4尺,如果像主立姿,一定更方便构图。程树德对元代其他帝王的描述也挺有趣,说他们“大都面团团如富家翁,甚有肥至双目不张,仅留微缝者”。以前,胖几乎是富的同义词。立姿的(图5)、坐姿的、半身的御容是传统构图,在台北故宫收藏的唐宋帝后像图轴里都能见到,但双人像,还是“共坐御影”却是元人的创造,在明清御容里,也没有见过。

下面考辨台北像册的绘制时间。

首先,我觉得他们是按照同一道皇帝的命令绘画的,因为台北故宫收藏的8幅帝像都是每幅纵59.4厘米,横47厘米,15幅后像都是每幅纵61.5厘米、横48厘米,就是说它们的尺幅是相同的。并且,它们的图像是完整的、构图是相似的。所以,应该是按照同一个命令绘画的。

如果不是按照同一个命令绘画的,尺幅、构图就会不同。在中国国家博物馆,有一幅1953年征购的《元太祖画像》(图6),纵58.3厘米,横40.8厘米。把它同台北的太祖像(图7)比较,差别十分明显。不仅尺幅不同,国博这幅的图像艺术处理也不同,人物表现到了上腹部,而台北的只画到胸部。国博这幅,成吉思汗的头几乎“顶天”,图像效果不好,远不如台北的视觉舒服。如今,这两幅御容的高度差不多,如果国博这幅视觉也舒服,那么画面的高度还要增加10厘米左右。应当是因为有破损,为使御容尽可能庄严,上方裁去了一些。国博这幅的肩部也显得局促,不如台北那幅视觉舒服,应当左右两侧也被裁过。就是说,如果国博的太祖御容是当年的旧貌,视觉同样舒服,要比现在高不少,宽许多,比现在的尺幅要大。

图5 唐太宗御容(立姿)

那么,国博的太祖御容为什么要剪裁呢?这和它的来历有关。据说,这幅太祖御容曾是陈宧的藏品,陈宧在给袁世凯做参谋次长时,去蒙古巡边,某位蒙古王赠给他这幅御容。被裁剪显然是因为在那位蒙古王家里供奉了多少代,日久天长,边缘破损,为了维护御容的庄严,只好裁剪破损部分,成了现在的样子。从国博御容的面相看,成吉思汗的年纪大于台北藏品,遵奉同一诏命绘制的御容应当有同样的尺幅,同样的艺术处理,只有遵奉的不同诏命、绘制时间有较长间隔的御容,才会出现尺幅和艺术处理的差异。

23幅台北御容图像完整、构图相似、尺幅相同,应当是奉同一道圣旨绘制的。那么,它们绘制在什么时候呢?我觉得,答案隐藏在像主里。帝册里,做皇帝最晚的是元宁宗(图8),只当了53天,就死了。他只有6岁,生前还没有绘制御容,因此含有他肖像的帝册绘制在他死去的1332年12月14号以后,这用的是阳历,以后说到日子的也都用阳历。这一天是绘制时间的上限。帝册里还有文宗御容,前面说过,宁宗以后的大汗是元顺帝,他和文宗有杀父之仇。他的复仇在1340年的7月9号,复仇全面又彻底,包括了严词痛谴文宗毒杀兄长篡夺大位、把文宗的牌位仍出太庙、流放文宗的遗孀和儿子、处死文宗重臣、裁汰文宗时代设立的太禧宗禋院等,文宗的御容也不可能再被绘制。因此,顺帝复仇的1340年7月9日也是绘制时间的下限。

图6 元太祖御容

图7 元太祖御容

图8 元宁宗御容

图9 元宁宗皇后御容

1332年12月14日到1340年7月9日,有将近8年的时间。是否还能有更准确的限定呢?精确不行,略微粗放一些还可以,答案依旧隐藏在像主里。皇后御容里,有宁宗皇后像(图9)。看容貌,她怎么也是少女,绝对不像宁宗那样是儿童。尽管不知道她出生在哪一年,但应当与宁宗相差不多,还是可以推测的。其御容画的相貌应当至少有十三四岁,就是说,大概比只活了6年的宁宗起码多出七八岁。这样,台北像册绘制的时间就可以大致限定了,应当在顺帝复仇以前不久。

到这里,《元朝御容》就大致讲完了,下面谈谈我对中国艺术史研究的几点看法。

关于实物。实物是艺术史研究的核心。以前,中国的艺术史研究不大注意审核实物。见到实物,不管对错,便根据它发议论。常常出错的实物就来自公私收藏的流传于世的文物,它们的真伪和时代大多靠古玩家的鉴定一言而决。鉴定当然有重要意义,但毕竟是经验性的,不严密、不科学、因此也常常不准确。资料一旦有问题,那么从它生发的讨论就一定不可信,如果用错误的资料推导出正确的结论,可能性只有一个:逻辑也错误。以后,艺术史家大大进步了,以经过科学发掘或者来历清楚、鉴定科学的实物做史料,这让研究水平高了许多。不过,还有许多实物没有保存下来,考古学再强大,也只能提供古代作品的冰山一角。大量没有保存下来的实物也是艺术史的重要组成部分,也能揭示许多古代艺术现象,也能说明许多重要的艺术问题。因此,不能让艺术史成为干瘪、消瘦的现存实物的历史。

关于文献。现在已经不见实物的古代艺术现象从哪里寻找呢?从文献里。尽可能多地占有古代实物和文献史料,是构建可以信任的艺术史的基础。当然,也有大量的古代文献没有保存下来,不过以后再有新发现的可能太小了。文献不仅提供了现今不见的大量实物消息,还在经常对已有的实物做出历史的解说。因此,文献既是补充实物欠缺的唯一知识来源,又是解说实物真相的唯一历史根据。以实物和文献互相补充、互相解说、互相阐发是艺术史研究的光明大道。尽可能多地占有实物和文献史料就可以构建可以信任的艺术史,这也是中国学者应有的特长。中国的文献史料浩如烟海,文献永远是研究包括中国古代问题的支撑,制约着研究的水平。如果脱离文献,所谓观点、所谓结论往往不是浅薄,就是荒唐。

关于视野。艺术史总是在特定的背景里产生的,只有对经济、政治、文化、民族、风俗等有充分了解,才能使艺术史研究客观、公正、丰满、深入。时至今日,仍有一些人崇拜欧美的艺术史家,乐意跟着他们的方法走、热衷围着他们的角度转。应当看到,同大多数外国专家比较,许多中国学者语言有优势、文化无隔膜,而若干外国同行的长篇大论其实只是中国的历史常识。应当承认,外国同行从“窗外”看“屋内”,能有新的支撑,他们还有更强大的理论方法,不过,窗外的观察总比屋内更远,往往有轮廓,却不清晰,而理论和方法是否有效,还要看是否有没有资料反对。在这些方面,中国学者有自己的优势。因此,我尊敬外国同行的研究,但也不必妄自菲薄,近几十年来,中国的艺术史研究大发展,优秀学者的水平绝对一流。重要的原因就在于他们对古代汉语更加亲近,对古代文明更少隔膜,因此对史料的把握更准确,对艺术现象的背景理解更深入、更全面。

现场问答

问:您研究中国工艺美术史,用力最深的两个时代,一个是唐,一个是元,这有特殊原因吗?

答:有些偶然。我读硕士的时候,老师对我的要求不多,题目也是自己选的。我觉得当年的古代工艺美术研究对文献不够重视。于是,我读硕士期间,在系统阅读文物考古期刊的同时,又读了办公室里的几种正史,当时并无目的,是作为读期刊的调剂。在有限的几种正史里,先挑薄的,读了《辽史》和《金史》,往下就轮到了《元史》。

我发现,《元史》对工艺美术的记载特别多,而且没有被当时的研究充分利用,这让我兴奋,所以硕士论文选了元代的工艺美术。以后我对元代也最关心。到现在为止,如果说我的工作还有价值的话,那么最有价值的部分就是关于元代的讨论。

一些读者注意到,我的母亲是蒙古族,认为我最关注元代与此有关。其实不是,全是因为我感觉《元史》里工艺美术的材料多,并且当年较少受工艺美术史家关注。还有,我母亲的祖辈就迁居北京,她也早就汉化了,不认识蒙古文,也不会说蒙古话。

做硕士论文的时候,碰到一个大问题,就是中国与西方的交流问题。1984年,我毕业留校在中央工艺美术学院,国家选派留学生,我学的是俄语,1986年就去了苏联。当时自己拟了个题目,是“中世纪的中亚艺术”。可是我被派到的学校是莫斯科高等艺术工业学校,这个学校在苏联的学术地位很高,如同中央工艺美术学院在中国,可是这所学校设计教育高明,但艺术史薄弱,老师也不管我,我只好自己找书读。我先读到了苏联学者写的一篇题为《撒答剌欺的中亚丝绸》的长篇论文,因为在做硕士论文时,简单说过这种丝绸,于是很兴奋,先做了翻译,又去列宁格勒,就是圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆找作者。又读到了一本名著《粟特银器》,发现作者讨论的器物有些和唐代器物相似,又做了全文翻译,也去找作者。《粟特银器》的作者也在艾尔米塔什工作。这两件事情做过,我讨论唐代的丝绸和金银器就有了些“本钱”,1988年,我在任教的同时攻读博士学位,题目就定在唐代的工艺美术。

唐代和元代,两个学位论文都绕不开中西交流,所以我只好也说交流。在历史研究里,中外交流的难度最高,不仅要了解中国,还要了解域外国家的语言、历史、文化。因为我只能读些俄语,所以没有能力专题讨论中外交流,只是挑我认为最重要的部分努力做。我的研究里虽然也涉及中西交流,但是我从来不敢专门写文章。最根本的原因就是语言的局限,不认识更多的外文,对外国的知识太少。

问:我注意到,您的著述里对丝绸和陶瓷的讨论最多,这是什么缘故呢?

答:我关注陶瓷,因为它是现存最多的古代艺术品,研究者最多,所以话题也多。不过,陶瓷在元代以前不很受重视,所以历史文献较少,我的议论常常是由其他文献切入的,我觉得,既然同属手工艺,其他工艺美术的情形往往和陶瓷相同或者相似,利用其他手工业、工艺美术的文献也能说明陶瓷问题,这个做法和多数陶瓷史家有不小的差异。

与陶瓷相比,我更关心丝绸,因为它是古代最重要的工艺美术门类。从经济的角度看,中国古代是个农业社会,男耕女织,这样,就有一半左右的人口在从事纺织生产,他们主要的产品是丝绸,因此,丝绸是古代中国从业人口最多、产品数量最大的工艺美术门类,直接关系国计民生。从政治的角度看,中国古代是个等级社会,人们的穿着使用都有等级的限制,丝绸是高级服装的主要面料,它们的品种、图案、色彩都和等级制度有密切的联系。从艺术的角度看,丝绸主要用做服装面料,而服装除去遮羞保暖之外,还要穿给别人看,要显示主人的审美,因此最有展示性,最有影响力,最能代表装饰与其演变。某种图案、某个色彩的流行,往往从丝绸开始。丝绸的重要在古代文献表现得很明白,其数量甚至超过其他工艺美术门类的总和。可惜,丝绸是有机质的,难以保存,时代越早,数量越少,这和陶瓷的不腐不烂、永远留存大不相同。因此,丝绸史的研究者也少,数量与陶瓷史家天差地别。我觉得,如果做工艺美术史,就应当尽可能尊重古代。这样,在我的书里,总是尽量把丝绸的讨论或者叙述放在最前面,文字也最多。