精致而苍凉

——张爱玲的肖像插图研究

王文新 李淑春

1944年11月,张爱玲散文集《流言》由上海中国科学公司出版,炎樱设计封面,张爱玲自作插图二十二幅。许季木在《评张爱玲的流言》一文中,首先对张爱玲的文章给予高度评价,接着又说:“只是‘流言’中还有图画与照片,如果略去不论,似乎不足以称全豹。”①遗憾的是,许季木对绘画并不精通,没有对张爱玲的插图作进一步的研究。学界所见,对作为文学家的张爱玲已有众多深入的探讨,相关成果大都针对她的小说、散文、电影剧本等文本写作,而对她在绘画上的才情则或有忽视。事实上,张爱玲为自己的小说、散文画过不少精美的插图。作为民国时期的才女,她是为数极少的为自己的文学作品绘制图画的作家,其插图不仅具有装帧上的意义,更通过图像与文字的结合共同塑造了故事中的人物形象,进而在一定程度上影响了读者对文本的接受。由之,要充分理解张爱玲及其文学作品,不应该忽视这些作者自绘的插图,而且其插图作品之独特与精美,在民国时期插图历史的书写上也应受到足够的关注。

一、三个系列插图

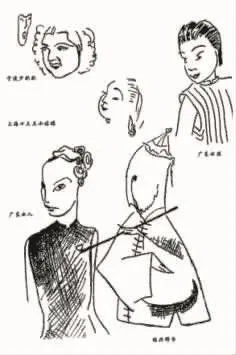

就现有材料看,张爱玲的插图创作时间集中在1943年到1944年间。第一个正式发表的插图作品是1943年1月为自己所作、刊载于《二十世纪》(The Twentieth Century)上的《中国人的生活与时尚》(Chinese Life and Fashions)一文绘制的插图十二幅,主要内容是关于发型和服饰的研究。随后,她又为自己发表在《万象》上的《心经》以及发表在《杂志》上的《茉莉香片》《倾城之恋》《金锁记》《琉璃瓦》《年青的时候》《花凋》《红玫瑰与白玫瑰》等八篇小说作插图二十二幅,其间还为《杂志》七期扉页作《三月的风》《四月的暖和》《小暑取景》《等待着迟到的夏》《跋扈的夏》《新秋的贤妻》《听秋声》等七幅插图。1944年11月,前述散文集《流言》出版,张爱玲作插图二十余幅,包括《风兜》《青春》《势利》《大家闺秀》《热心公益——罗斯福夫人型的美国太太》《外国人(一、二、三)》《大学即景(一、二)》《清末时装》《一九三几年》《活泼》《香港》《地方色彩》《物伤其类》《夫主·奴家》《戏剧》《善女人》《小人物》《可怜虫》《跳舞》等。

张爱玲也偶尔为他人文章绘制插图。如1944年8月,好友苏青散文《女像陈列所》发表在《小天地》上,张爱玲为其中的“二房东太太”配图一幅,同年10月,张爱玲的弟弟张子静写了一篇短文《我的姐姐张爱玲》发表在《飙》的创刊号上,拿了张爱玲一幅《无国籍的女人》作为配图,不过,张爱玲的这类作品数量极少。

概括起来看,张爱玲所绘制的插图主要包括三个方面:为自己的小说即后来收入《传奇》中的部分文学作品所作的插图、《杂志》的扉页插图、《流言》中散文的插图。这三类插图呈现出各自不同的特色。

正如许季木所言,“一些可喜的漫画,读来很是有趣”②。《流言》中的插图,以较为恣意的笔法、略带夸张的造型,呈漫笔漫画意趣。张爱玲爱看电影,《流言》中《戏剧》一文中的戏剧人物,主要是通过夸张某种基本元素、突出某些鲜明特点来塑造人物形象的。譬如,所谓“恶魔”,即尖嘴猴腮、龇牙咧嘴、厉眼嚣张;“烈女”则有着硬挺的线条、抬头挺胸的姿态;20世纪20、30年代在好莱坞主演《茶花女》的电影明星嘉宝又以柔美的曲线与妩媚的面庞呈现;《物伤其类》中“浅薄”“笨”“横”“做作”,以及《地方色彩》中“绍兴师爷”“宁波少奶奶”等形象,都各有其窘态。

不同于《流言》中的漫画风,《杂志》的扉页插图基本上以西洋素描的方式传达诗情画意。《小暑取景》以线条为主,略敷明暗,表现一位身着花色泳装、露出长腿与光滑臂膀之阳光少女,拿着相机拍照取景的画面,俨然一道时尚的风景。《三月的风》里,逆光中的少女身着束腰翻领短风衣,衣摆被风撩起,露出短短的花衬裙。

张爱玲为自己小说所作的插图,是以清新、优美的线条,勾画出都市中精致的人物肖像,更在精致中揭示人物的苍凉命运,与文本互补。

1944年3月16日下午,在《杂志》举行的女作家座谈会上,当有人问及张爱玲“对于小说中的插图有什么意见”时,她说:“普通一般的插图,力求其美的,便像广告图,力求其丑的,也并不一定就成为漫画。但是,能够吸引读者的注意力,也就达到一部分的目的了。”③张爱玲为自己在《杂志》中的小说画的插图,既不单为美化,也不为故作怪诞丑化,吸引眼球,乃是追求意义的。

张爱玲在《谈画》中分析了不少画作,我们可以从中感知她不太喜欢“只有图案美,似乎没有任何其他意义”④的作品,而是希望画面有情感与精神的寄托。她从塞尚描绘其夫人的一幅肖像中读出,“脸面也使人想起一个饱经风霜的孩子,有一种老的太早了的感觉……她还是微笑着,眼睛里有惨淡的勇敢”⑤;而从另一幅塞尚夫人肖像中看出,“脸上的愉快是没有内容的愉快”,“苦日子里熬炼出来的她反觉过不惯”⑥。又如,她从一张《破屋》风景画中,体会到其中的“中产阶级的荒凉,更空虚的空虚”⑦,等等,张爱玲欣赏的不是作为现代绘画之父的塞尚所开创的新的绘画风格,不是塞尚给立体主义以启示的造型观念,而是画中传达出的耐人寻味的生活与人生。从《谈画》以及《忘不了的画》等文章来看,张爱玲谈论最多的是西方后印象主义艺术家高更、塞尚等人的作品。后印象主义即不满足于印象主义一味地追求光与色,而是强调画家主观感受与个人情感的表达。张爱玲喜欢后印象主义作品,也透过作品表象参悟到背后的含义。可见,相较于作品的形式,张爱玲更看重作品的内容,或者说,希冀画面中富有意味的线条、色彩、形象等形式要素可以传达出特定的精神,承载着画家的思想。

《地方色彩》

《小暑取景》

张爱玲所画插图,是形式美与丰富意涵的统一。各有特色的三类插图,凸显出张爱玲的艺术才情。张爱玲为更好表现文本主题,更好传达作品的意义,分别采用不同的表现手法绘制插图,其中,以小说插图最为精美,也最具代表性。

二、专注人物肖像的描绘

张爱玲所绘制的这三类插图,表现手法不尽相同,但它们有一个共同点,即专注于描写故事中的人物肖像,甚至几乎“只画得一个上半身或头部”⑧,特别是《传奇》中的插图。《倾城之恋》中的白流苏、萨黑荑妮,《金锁记》中的曹七巧、姜季泽、姜长安,《红玫瑰与白玫瑰》中的王娇蕊、孟烟鹂,《花凋》中的郑川嫦,《琉璃瓦》中的琤琤、曲曲,《茉莉香片》中的聂传庆与言丹朱,《心经》中的许小寒与段绫卿、许小寒与许峰仪,《流言》系列散文中《青春》《势利》《物伤其类》《外国人》《地方色彩》《大家闺秀》等的各色人物,大多是不同角度的头像或半身肖像线描,也几乎没有任何背景的衬托。

插图(illustration),是近代随着西学东渐传入中国的一个概念,大致相当于我国古代书籍中“绣像”“出相”与“全图”。鲁迅在《连环画琐谈》中说:“古人‘左图右史’,现在只剩下一句话,看不见真相了,宋元小说,有的是每页上图下说,却至今还有存留,就是所谓‘出相’;明清以来,有卷头只画书中人物的,称为‘绣像’;有画每回故事的,称为‘全图’。”⑨

传统“绣像”,一般是以单线白描的形式,描绘文学作品中先后出场的人物肖像,并放置在文学书籍的正文前面,使读者首先对故事中的人物有一个感性的认识,同时,也为美化书籍,吸引读者的注意。

周作人对绣像的印象似乎并不太好。他在回忆自己童年的读书生活时说:“儿童大抵都喜欢花书,这里有两种,一是绣像,一是画谱。最先看见的自然是小说中的绣像,如《三国演义》上的。但这些多画的不好,木刻又差,一页上站着一个人,不是向左便是向右看,觉得没有多大意思。”⑩“全图”以故事中的情节叙述为主,变化丰富,较为生动。“绣像”则是描绘故事中的人物肖像,相对较为简单,并在传承过程中显出程式化,给人感觉缺乏生气。

古代插图关于绣像与全图的区分,到了明清以后界限就逐渐模糊,特别是随着近现代艺术的变革以及西方插图的引进,插图形式开始灵活多变,并不能简单区分为全图与绣像,现代插图的概念也应运而生。

张爱玲的文学创作以及《杂志》《万象》等杂志,当属现代文学范畴,张爱玲用现代造型画法为自己小说所作现代人物肖像插图,亦属现代插图。如果说张爱玲肖像插图是绣像并不合适,但是,张爱玲在人物出场时给予一个没有任何背景与情节的肖像,并不时署上故事中的人物姓名,在一定程度上契合了绣像的特点,且在民国文学插图中也算有着鲜明个性。

张爱玲小说中的故事发生的背景,大多是新旧交替中的富贵人家,即便是家境日渐式微,这种家庭环境应该也有着丰富的视觉元素,蕴含着深刻的社会意义。《金锁记》中有一段关于云泽活动场景的描写:“背着手站在阳台上,撮尖了嘴逗芙蓉鸟。姜家住的虽然是早期的最新式洋房,堆花红砖大柱支撑着巍峨的拱门,楼上的阳台却是木板铺的地。黄杨木栏杆里面,放着一溜大篾篓子,晾着笋干。敝旧的太阳弥漫在空气里像金的灰尘,微微呛人的金灰,揉进眼睛里,昏昏的。”⑪《倾城之恋》中也有这样的描写:“门掩上了,堂屋里暗着。门的上端的玻璃格子里透进两方黄色的灯光,落在青砖的地上。朦胧中可以看见堂屋里顺着墙高高下下堆着一排书箱,紫檀匣子,刻着绿泥款识。正中天然几上,玻璃罩子里,搁着珐琅自鸣钟,机括早坏了,停了多年,两旁垂着朱红对联,闪着金色寿字团花,一朵花托住一个墨汁淋漓的大字。在微光里,一个个的字都像浮在半空中,离着纸老远。”⑫这些意象化的描述极具画面感,并通过“新式洋房”“楼上的阳台”“堆花红砖大柱”“巍峨的拱门”“黄杨木栏杆”“敝旧的太阳”“黄色的灯光”“青砖的地”“珐琅自鸣钟”“朱红对联”“金色寿字团花”等偏正结构所描述之场景,反映人物活动空间,烘托故事发生的氛围,也暗示主人的精神气质与命运,形成某种隐喻。然而,在张爱玲的插图中,浑然没有这周遭的背景,也没有画出“背着手”“撮尖了嘴”“逗鸟”等活灵活现的人物情状,而仅仅是一个个孤寂的人物,属于静态的肖像,以简单而直接的方式描绘出小说中人物的形貌。

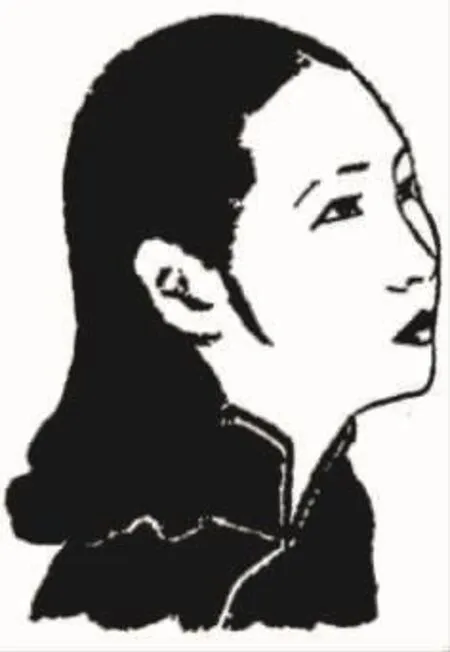

《金锁记》中曹七巧出场时的情景描述:榴喜打起门帘,曹七巧进来了,“且不坐下,一只手撑着门,一只手撑了腰,窄窄的袖口里垂下一条雪青洋绉手帕”⑬。这是一个有着镜头感的画面,张爱玲也在这角色出场时给了一幅插图,不过,张爱玲没有画出场景和人物动作,只是给人物画了一幅胸像——身体稍转向画面右侧,视线则向画面左前方,有点类似周作人所描述的绣像动态。这是张爱玲为自己的小说绘制插图的特点,仅画出人物的头部或半身肖像,通过面部特征刻画表现人物的性格与气质,也表现作者自己的情感。

张爱玲愿意以“一生的精力为那些杂乱重叠的人头写注解式的传记”,“譬如说,那暴躁的二房东太太,斗鸡眼突出像两只自来水龙头;那少奶奶,整个的头与颈便是理发店的电气吹风管;像狮子又像狗的,蹲踞着的有传染病的妓女,衣裳底下露出的红丝袜的尽头与吊袜带”⑭。“斗鸡眼”与“水龙头”“电气吹风管”,还有“狮子”与“狗”等,这些形象描述反映了张爱玲的机智与“刻薄”,她很敏锐地感知现实生活中人物的形形色色与各异情态,也能体会到其中的丰饶趣味,并乐此不疲、直截了当地把这种感觉真实而不加修饰地描摹出来。我们虽然不能从她的插图中对应上述有着斗鸡眼的二房东太太、有着电器吹分管颈项的少奶奶,但可以看到《物伤其类》中“横”的少女杏眼圆睁、斜眼以对,“浅薄”女人则有浪花一般夸张发饰与侧脸示人的傲慢;《夫主·奴家》的“夫主”眉毛竖着老高而不屑一顾,“奴家”则是低眉顺眼,等等。我们从《大学即景》《外国人》《势利》《物伤其类》《地方色彩》《小人物》《可怜虫》等大量图像中,可以看出作者以略带夸张的造型方式捕捉生活中的各式人物形象,饶有兴味地描摹世相百态。

张爱玲出身名门,祖父张佩纶官至都察院侍讲署左副都御史,祖母李菊藕是北洋大臣李鸿章之女,到父辈张志沂时家道中落,但即便谢去繁华也总会留下旧影。张爱玲儿时享有的几年幸福时光很快就遭幻灭,伴随经济衰败的是父母离异带来的更为不幸的心灵创伤,一直被她视为梦魇,“看过太多的关于后母的小说,万万没想到会应在我身上”⑮,“什么时候开始轮到自己被周济了”⑯,捡拾继母以及表姐妹的衣服,跟继母争吵却被父亲毒打与禁闭,后来投靠母亲又为她的脾气所折磨,等等,“那些琐屑的难堪,一点点的毁了我的爱”⑰。蕴积了大量的负面情绪,很容易造成人的敏感、孤僻、漂泊甚至敌意的精神症候。这就不难理解张爱玲敏于观言察色,在意身边的人物神情。

张爱玲曾回忆道,在随母亲住在淮海中路伟达饭店时,“常常拿个本子,静静地坐在一旁,侧着脸看人,给人画素描,不然就低着头,在那儿写小说”⑱。这反映出她的一种精神生活状态,或孤寂,或敏感,或向往,而图画素描人像,既是她的绘画兴趣使然,也是精神生活的出口。对她来说,每日就是写作与绘画这两件事,区别只是工具不同,但都可藉以描摹现实生活中的种种世相。

《倾城之恋》白流苏

三、图像对文本阅读的预设与补充

一般来说,插图是“望文生图”。“我们理解一个词时,在我们心里浮现的究竟是什么?难道不是图画一类的东西吗?”“图画常常用来代替词语,或用来图解词语。”⑲这可以被我们视为插图产生的基础,从这里亦可实现从文学到空间艺术的图像转换。不过,如同有多少读者就有多少哈姆雷特,文本浮现在读者脑海中的语象是一个复数。同一文本,不同的读者看,浮现的语象便会不同;即便同一读者在不同的时候阅读,感受也不尽相同。也即是说,语言与所唤起的语象之间联结对应的关系是多维的。阅读文本时头脑中所浮现的语象,是在联想的基础上建构起来的,个体的知识、经验、审美取向等都会影响这个语象。画家则是根据视觉艺术的特点以及个人的艺术趣味,进行主动的创造性的构思与视觉转换,画出富有个性特点的视觉图像。经历文本到语象、语象到图像两个过程,同一文本的插图,就可能呈现出不同的面貌。譬如,同是根据《阿Q正传》创作的插图,丰子恺、丁聪、叶浅予等人的理解及造型与表现风格就迥然不同。所以,从语言到图像间存在巨大的空间,虽然前者对后者必定存在规定性,但相互间的开放性成就了不同画家由阅读文本、获得语象而到落笔成图,体现各不相同。这是插图由文本到图像的实现过程,也是我们解读插图的基础。

不过,张爱玲为自己小说画插图,或许另有路径。作为一种形象创造活动,小说作家先有一个构思过程,通过艺术想象对源自生活的感知加工并建构起形象,即所谓“胸中之像”,然后落笔倏作变相,继而成为“手中之像”,恰如鲁迅所言:“阿Q的影象,在我心中似乎确已有好几年了。”⑳即是说,形象塑造以心理表象活动为先,语言表达在后。张爱玲在作品构思时自然已有“胸中之像”,她的文字写作或画笔描绘都是对“像”的反映。作者和读者的区别在于,前者可以在写作具体文字前就已有生动的可以描画的形象生成,而后者必定要在阅读文本后或才会确立如画般的人物形象。换句话说,图像可以先于文本浮现在作者的脑海中,而且是一个鲜活的、不需要背景与道具衬托的具体人物形象。进一步论,抛开个体是否掌握绘画技能这一因素,可以说在写作开始前,作家都已经有了可以“画出来”的人物形象。张爱玲无疑是位掌握了绘画手段的作家,在插图中她没有画出场景与动态,仅仅画了登场人物的肖像,可以说,这是一个她事先设计好的人物,画插图时无需拘泥于文本的描述,亦体现出为自己的作品画插图与画家为他人作品画插图在创作过程中的不同之处。

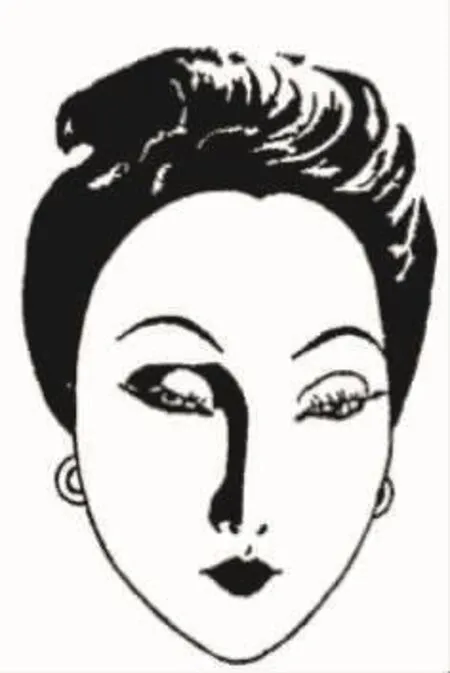

张爱玲兼具作家与画家的双重身份,她为自己的文学文本绘制的插图,既反映出在其文字构思当中预先确立起来的人物“貌相”及视觉审美理念,更可以让读者直观感受到其“胸中之像”的本真与“原型”,而不再仅仅依靠文字作为中介。《倾城之恋》的女主人白流苏,张爱玲是这样描述的:“她的脸,从前是白得像磁,现在由磁转玉——半透明的轻青的玉。下颌起初是圆的,近年来渐渐尖了,越显得那小小的脸,小的可爱。脸庞原是相当的窄,可是眉心很宽。一双娇滴滴,滴滴娇的清水眼。”㉑而在她所画插图中,这一人物的脸颊、下颌、眉心、眼睛以及通过对比手法表现出的面部的透明感,均恰当呈现出文本中叙述的特征,图像与文本的语象基本一致。不过,这也是张爱玲以她自己的方式呈现出的“一致”,若换一位画家作这幅肖像插图,肯定是另外的“一致”,尽管应该下颌还是尖的,眉心还是宽的,眼睛还是娇滴滴的。张爱玲图文的一致,使读者首先认同了作者具体化的人物“貌相”,而更重要的是,这也成就了插图对读者阅读文本时视觉想象的预设与制约。

传统艺术批评信奉并强调艺术家的意图,大多数读者也想知道作者所欲表达什么,也在意自己是否理解了作品,理解了作者的意图。仍以《阿Q正传》为例,作品发表后,不少画家为阿Q画像。当鲁迅1934年在《戏》周刊上看到许幸之、李跃丹、梁鸿、叶灵凤等人所画时颇不以为然:“在这周刊上,看了几个阿Q像,我觉得都太特别,有点古里古怪。我的意见,以为阿Q该是三十岁左右,样子平平常常,有农民式的质朴,愚蠢,但也很沾了些游手好闲之徒的狡猾。在上海,从洋车夫和小车夫里面,恐怕可以找出他的影子来的,不过没有流氓样,也没有瘪三样。”㉒刘岘在创作《阿Q正传》图画时,先试刻两幅寄给鲁迅看,鲁迅提的修改意见是:“阿Q的像,在我心目中流氓气还要少一点,在我们那里有这么凶相的人物,就可以吃闲饭,不必给人家做工了。”㉓这就是作者鲁迅心目中的阿Q。如前所论,假设鲁迅绘画水平足够并将阿Q画了出来,应与其心目中的形象最为贴近,但也肯定影响包括画家在内的读者对阿Q形象的建构。

张爱玲恰是位画出了自己小说中的主要人物形象的作家。张爱玲的插图绘制或许是在文本写作之后,但这个图像应该是在其作文之前就久久萦绕心中的,是先有胸中之像而后有文本中的肖像描述,所以,张爱玲插图中的形象描绘与文本中的形象描述可以说是并行的。文笔抑或画笔是否完全实现了同一作者头脑中人物貌相的输出或不得确知(各种如手法差异等原因或也存在),但张爱玲对自己的插图应该是满意的,图像与文本之间存在最密切的关联更是不言而喻。图像以其直观性对文本意象起到了一定程度的强制性与固定化,小说作者自己完成的插图,其所绘制的肖像给读者一种暗示,后者更可借此进一步理解前者对人物形象与精神气质的自我认定,进而影响对文本的理解,这也是作家为自己的文学作品创作插图所显示出的独特意义,更是语图互文的一个另类且重要的层面。

事实上,民国时期作家中有绘画才能的不在少数,如端木蕻良、叶灵凤、穆时英、马国亮、费新我、胡考、叶鼎洛等,他们既创作文学作品又创作插图。不过,长于为自己作品画插图的,仅有张爱玲和叶鼎洛等少数几位。

以叶鼎洛为例。他先就读于上海美术学校,后移情文学,与赵景深、焦菊隐等发起成立绿波社,也参加过田汉主持的南国社活动,还与创造社诸子交往甚密。20世纪20年代中期至30年代初期,先后出版小说集《脱离》《男友》《白痴》《他乡人语》、中篇小说《前梦》《双影》《乌鸦》《未亡人》等。1928年在上海与郁达夫合编《大众文艺》,其中的插图、封面设计等工作大多由他完成。赵景深曾在《文人剪影》(1936)中记述:“我们都知道鼎洛是一个小说作者,不知他又是一个画家。达夫的《迷羊》里,像是有鼎洛的插绘……鼎洛自己的作品,如《脱离》,如《乌鸦》,封面也都是他自己的手笔。”㉔相较张爱玲,叶鼎洛只有少量为自己作品绘制的插图,如小说《归家》的插图便是自己完成的。与张爱玲不同,叶氏这部小说几乎不做人物的外貌描写,而直接通过插图实现对文本的补充。插图描绘了故事中三个人物在狭窄屋中相见的情形:拥挤的画面露出少许炕台、一个茶壶、一支蜡烛、一个有着优美曲线的枝条,颇显唯美的画面与文本描述的拥挤、昏暗、破败、贫穷形成鲜明对比,通过枝条的穿插,凸显了一个悖论性的空间,象征着主人公(妓女)的美丽装扮与内心悲苦。作家通过自己绘制的插图,传达出“唯美”与“沉沦”相伴生的完整语象,强化了读者阅读中获得的感受。

叶鼎洛插图描绘的是“归家”时的团圆情景,是一个场景描述,而张爱玲所画自己小说的插图则是故事中关键人物的一幅肖像,似乎想给读者一个引见,让读者对故事中的人物首先确立直观的感性认识,这从功能上有些类似传统的绣像。

四、集时尚与古韵为一体的精致之美

《红玫瑰与白玫瑰》孟烟鹂

插图创作经由艺术家对文本语象进行的视觉梳理,既实现了对文本意指的规约,又完成了富有个性的图文互动过程,一定程度上也通过视觉再造强化了时代精神的某种隐喻。《阿Q正传》即为典型的案例,它不断被视觉艺术家再创造,从1934年陈铁耕的《阿Q正传》插图到八十多年后的2016年吴良永绘制的《鲁迅小说人物百图》,有十几位艺术家为阿Q造像,人物的形象气质也因此有着显著的差异。其中既有艺术家对文本个性化的释读,也折射出不同时代在该形象接受史上的变化。我们梳理民国时期文学插图中的人物肖像,张爱玲为自己的小说绘制的插图,有着独特的审美意象,这既反映出作家张爱玲的个性品格与审美理念,也反映出时代审美潮流,凸显了既时尚又具古典气质的精致之美,她以直观的方式告诉读者,所写故事中的人物是何种身份。

中国女性在传统文化中长期处于某种缺席状态,只是到了近代,随着女性运动的兴起才开始走向前台,并在民主与解放的主导下,追求时尚与新潮,而《北洋画报》《妇女杂志》等报刊媒体正迎合了时代需求,率先以图文形式倡导审美风尚,引领民国新女性的形象建构。譬如,《北洋画报》倡导“有笔在手的人,应当尽量的写出一个美的宇宙,画出一个美的宇宙。有摄影机在手的人,应当尽量的照出一个美的宇宙”㉕,对女性美的挖掘是其审美倡导的一个重要方面。《北洋画报》封面,除少量刊登如张学良等军政名人肖像外,基本上以名媛、贵妇、坤伶、电影明星、交际明星、舞星、女学生、女运动员为主,其他各版也不乏对女性群体的图文呈现,并特辟专栏刊载“新装画稿”及相关文字。1928年7月,该刊以“美人十五美图”为题,将女性身体之美以照片的形式呈现给读者,并附文字描写:“发——记折花共剧,兰云才复,涂妆伊始,翠钏曾安……蜂黄浅,爱夕阳无限,映取遥山”;“目——端相久,待嫣然一笑,密意将成”;“口——乍尝樱颗,嚼碎红绒”;“肩——玉楼耸处时情远,俨若削成”;“乳——隐约兰胸,菽发初匀,脂凝暗香……添惆怅,有极织袿一抹,即是红墙”;“腰——临风杨柳,摇曳生姿”;“足——六尺肤圆光致致”㉖。1933年12月19日该刊刊登了另一组女性之美的照片,身体各部位取自不同的电影明星,通过拼接组合构建出理想的女性身体,名曰“理想中最完美之女星”。实际上,这是都市社会的审美现代性想象的特例式展览。不过,上述所谓“新女性要素”中仍然部分保留着中国传统审美的烙印。

张爱玲对审美潮流的变迁甚为关注并颇有研究,她发表了《中国人的生活与时尚》《更衣记》等文章,较为详尽地阐释了中国女性形象从传统到现代的转型。诸如“一九二八年当中国女人最开始卷发时,她们将发型往后梳好,平平整整,然后在发梢不经意地烫出一些小波浪,并且还将它们用发卡收成圆髻形状”㉗;“在满清三百年的统治下,女人竟没有什么时装可言,一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦”,而现在“最要紧的是人,旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲曲勾出”㉘;“近年来,衣领的高度的降低,袍子的长度的缩短”,“衣服逐渐变小。传统的滚边和‘阑干’还是流行了一阵,不过很快让位了一种窄小而紧致的‘灯边草’”㉙,如此等等,反映出新潮女性张爱玲对时尚的敏锐,也直接影响其小说中的人物形象设计与插图表现。

审视张爱玲设计的人物形象,如白流苏的面庞,瓜子脸、丹凤眼、樱桃小嘴、长长的睫毛与弯弯的眉毛,加上卷云发式,正有如《北洋画报》所倡导的“新女性”审美特征,凸显既新潮又具古韵的女性美。即使在《红玫瑰与白玫瑰》中,孟烟鹂虽乏善可陈,凡庸、无聊、琐屑、苟且,而插图中的她,头发看似随意垂在脑后,发梢还起一点波浪,与深色旗袍的衣领,围出一个“宽柔秀丽”的面庞㉚,没有红玫瑰娇蕊的妖艳与热烈,看不出蛮多特点,在平静中还恰好显示出她丈夫感觉中的“空洞白净”㉛。《琉璃瓦》中的琤琤、曲曲同样有着秀丽的面庞、浪漫的发型、传情的妙目、流行的削肩,着无袖低领旗袍,传达出颇具古典气质的现代女性美。

张爱玲对服饰变迁的敏锐与研究体现在她小说中的就是繁复华丽的“晒衣裳”,流连于服饰色彩、质地、款式诸方面的精妙之处。曹七巧出场时,“窄窄的袖口里垂下一条雪青洋绉手帕,身上穿着银红衫子,葱白线镶滚,雪青闪蓝如意小脚裤子”;姜长安“换了苹果绿乔琪纱旗袍,高领圈,荷叶边袖子,腰以下是半西式的百褶裙”㉜;王娇蕊“穿着一件曳地的长袍,是最鲜辣的潮湿的绿色,沾着什么就染绿了。她略略移动了一步,仿佛她刚才所占有的空气上便留着个绿迹子。衣服似乎做的太小,两边迸开一寸半的裂缝,用绿缎带十字交叉一路络了起来,露出里面深粉红的衬裙”㉝。这些人物虽然都是寻常生活中的小市民,但在张爱玲笔下,对服饰亦丝毫不马虎,她认为衣服是女人“贴身的环境”,“各人住在各人的衣服里”㉞,“对于不会说话的人,衣服是一种语言,随身带着的一种袖珍戏剧”㉟。我们可以体会到,张爱玲尽心描写衣服实际上就是在描写女人自身。然而,张爱玲所绘制的插图既没有色彩,也没有描写全身衣物,更没有繁缛的堆砌。插图中的女性或头像或胸像,但所描画的衣领高低、削肩剪裁、袖子长短等新式造型,无不印证了她对时尚的研究,在表现精致之美的同时,也确切传达出她所谓的女性执著与讲究地“住在各人的衣服里”。

张爱玲描画的女性之美,一方面以直观的方式告诉读者故事中人物的身份地位与角色个性,凸显骨子里的某种贵族气,另一方面也反映出她的小说创作理念。她说:“有美的身体,以身体悦人;有美的思想,以思想悦人;其实也没有多大分别。”㊱张爱玲的小说几乎没有从民族国家书写中构建宏大的叙事,而只乐于描摹这艳丽景观,耽沉于日常琐屑之中,这是人生本相,也显出作家的委屈、无奈与虚空。

《琉璃瓦》琤琤

五、美丽外表下的苍凉人生

张爱玲以细腻的文笔与精致的绘画线条再现了一群太太、小姐及流连于两性间的种种人的美丽与潇洒,然而这美丽与潇洒背后给人一种不安分、不踏实的宿命感。她以参差对照的手法,以掩映在这光鲜外表下的斑影来隐喻不幸的人生,揭示美丽背后的苍凉。

“我喜欢素朴,可是我只能从描写现代人的机智与装饰中去衬出人生素朴的底子。……我也并不赞成唯美派。但我以为唯美派的缺点不在于它的美,而在于它的美没有底子……美的东西不一定伟大,但伟大的东西总是美的。只是我不把虚伪与真实写成强烈的对照,却用参差的对照的手法写出现代人的虚伪之中有真实,浮华之中有素朴。”㊲张爱玲毫不掩饰对美的追求,并通过精致与美丽显示主人的身份与生活趣味,漂亮机警、风言风语、做张做致、攀龙附凤、善于调情,但其命运又是苍凉且令人叹息的。而在图像处理上,张爱玲运用写实与意象兼具的手法,表现出每个人物的不同特点与个性气质,以精致之美为基调,同时又通过相术造像之法与局部斑斑影痕来暗示命运,这即是她所言之“参差的对照的手法”,是与强烈对照相对应的一种弱对比手法。张爱玲认为,强烈对照是刺激性大于启发性的,而参差对照意味更为深长,也较接近事实㊳。

《金锁记》描写了小商人家庭出身的女子曹七巧的心灵变迁历程。七巧做过残疾人的妻子,欲爱而不能,几乎像疯子一样在姜家过了三十年。在财欲与情欲的双重挤压下,性格终被扭曲,行为变得乖戾,不但破坏了儿子的婚姻,儿媳被折磨致死,还拆散女儿的爱情。“三十年来她戴着黄金的枷。她用那沉重的枷角劈杀了几个人,没死的也送了半条命。”㊳张爱玲为曹七巧造像:妥帖的肩身、高高的衣领,加之漂亮的瓜子脸上红红的嘴唇,显示美丽与不俗。然而,一对三角眼与其中流露的警觉憎恨的眼神,与这美丽的面庞形成冲突。一方面,不甘于牺牲年轻美丽,更不甘于别人对她低微身份的不屑,在不安分中试图突围,试图诱惑姜季泽;另一方面,对这种突围极为小心警觉,极力维护通过牺牲换来的一点物质利益,处处提防,哪怕对女儿的婚事也是如此。这种提防归结为对“孤儿寡母还是被欺负了”㊵的担心。然而,这种警觉也没有捞到好,她戴着黄金的枷锁,可是连金子的边都没啃到。曹七巧的图像中,除了警惕的眼神,高高的衣领也象征一种桎梏、封闭或防备,紧闭的嘴唇也在掩饰自己的虚荣与内心的不安分。

在中国古代小说与戏剧中,往往通过某种标签在一定程度上把人物脸谱化、类型化,人物本身的善恶、命运以及作者的评价,皆可让读者(观众)从外貌上窥探出来。这种类型化是长期观察的结果,形成貌神一致的认识论与世界观。这也典型地反映在传统民间相术上,并一定程度影响到作家与画家对人物形象的塑造。元代王绛在《写像秘诀》开篇说“凡写像,须通晓相术”㊶,又说“写真之法,先观八格,次看三庭”㊷,“相之大概,不外八格,田、由、国、用、目、甲、风、申八字”㊸。传统相术有《秘传十字面图》,即“由、甲、申、田、同、王、圆、目、用、风”㊹,“十字”与“八格”比较,除多出两字外,七字相同,一字相异。可见中国传统肖像画法与民间相术之间存在关联。

《流言》中的人物形象,特别是戏剧人物塑造,作家以个人敏锐的观察为基础,借鉴类型化的手法,以漫笔的形式塑造有趣的形象。而在小说插图中,张爱玲也不时用到民间相术的造像方式。譬如,描写姜季泽“生的天圆地方,鲜红的腮颊,往下坠着一点清湿眉毛,水汪汪的黑眼睛”㊺,曹七巧“三角眼,小山眉”㊻。按传统民间相术,“福德天仓地阁圆,五星光照福绵绵”㊼,“眼光如水,男女多淫”㊽。“天圆地方”“水汪汪”预示姜季泽是个安得一时幸福、风流成性的纨绔子弟。而关于“三角眼”也有较多的说法,如“眼如鸡目其人性急狠毒,形如三角恶劣之辈”㊾。长白的新娘芝寿“嘴唇太厚了些”,被佣人老太恭维是“人天性厚”,但曹七巧却说“但愿咱们白哥儿这条命别送在她手里”㊿,之所以担心,大概也是由这面相而生。沁西亚“口鼻间的距离太短了,据说那是短命的象征,道出张爱玲的人物形象设计与相术的关系,也暗示了人物的命运。张爱玲在插图时进一步作出了相应的描画,分别画出了各异的形貌。沁西亚波浪形的齐肩短发,像一朵花似的前额刘海,清新姣好的面容,却通过口鼻间较短的距离以及低垂的眼睑来预示其命运的坎坷与不幸,“对于世上的一切的漠视使她的淡蓝的眼睛变为没有颜色的,她对人生不再抱什么期望。曹七巧以“三角眼”“小山眉”“瘦骨的脸儿”画出其恶毒、警觉与尖刻。姜长安、袁芝寿、郑川嫦、王娇蕊等人的画像,通过看似不经意间的粗糙笔触与斑斑影痕,以及稍显凌乱的头发,让人感觉其已是遍体鳞伤。

作为一位女性作家,张爱玲对那种新旧时代交叠下的女性命运极为关注,对她们的不幸甚为同情,她感叹女性的生命如“一袭华美的袍,爬满了蚤子——美丽高贵的表象包裹着一个败絮般千疮百孔的芯子。在张爱玲的画笔下,她们虽有鲜亮的外表,却分明隐藏着现实生存中的焦虑,以及挣扎所带来的累累伤痕。

《金锁记》曹七巧

《年青的时候》沁西亚

《花凋》郑川嫦

结 语

张爱玲的小说没有鲁迅般的沉重,没有巴金般的愤怒,而执著于生活中的真实与素朴,“是以人生的安稳做底子来描写人生的飞扬的。她的小说常常通过意象化的文字表述营造浓郁的诗情画意,具有鲜亮的视觉效果。她自画的插图并没有拘泥于文本的描述,而是直接描绘出人物安静时的样子,塑造的是其文本构思时确立的胸中之像,从而实现与文本的互补,并引导了读者对故事中人物的想象与接受。张爱玲绘制的肖像插图,既没有珂勒惠支式的悲怆,也没有比亚兹莱式的妖冶,而是在时尚俊俏的外表下,借助传统插画和民间相术的造像方式,以斑斑影痕的笔法隐喻命运苍凉,通过参差的对比,赋予与文本伴生的看似简单的肖像以丰富的视觉意义,耐人寻味。

①②⑧ 许季木:《评张爱玲的流言》,载《杂志》第14卷第4期,1944年。

③ 《女作家聚谈会》,载《杂志》第13卷第1期,1944年4月。

④⑤⑥⑦ 张爱玲:《谈画》,《流言》,北京十月文艺出版社2012年版,第202页,第205—206页,第206页,第208页。 《红

⑨ 鲁迅:《连环画琐谈》,《鲁迅全集》第四卷,人民文学出版社2005年版,第458页。

⑩ 知堂(周作人):《画谱》,载《晨报》1941年1月6日。

⑪⑬㉜㊳㊵㊺㊻㊿ 张爱玲:《金锁记》,《传奇》,中国青年出版社2000年版,第8页,第7页,第34页,第44—45页,第20页,第10页,第7页,第30页。

⑫㉑ 张爱玲:《倾城之恋》,《传奇》,第52页,第52页。

⑭ 张爱玲:《烬余录》,《流言》,第57页。

⑮ 张爱玲:《私语》,《流言》,第121页。

⑯⑱ 张惠苑:《张爱玲年谱》,天津人民出版社2014年版,第31页,第28页。

⑰㉟ 张爱玲:《童言无忌》,《流言》,第102页,第105页。

⑲ 维特根斯坦:《哲学研究》,李步楼译,商务印书馆2000年版,第81—82页。

⑳ 鲁迅:《阿Q正传》,《鲁迅全集》第三卷,第378页。

㉒ 鲁迅:《寄〈戏〉周刊编辑信》,《鲁迅全集》第六卷,第154页。

㉓ 鲁迅:《致刘帆》,《鲁迅书信》第4册,人民文学出版社2006年版,第405页。

㉔ 赵景深:《文人剪影》,北新书局1936年版,第33页。

㉕ 秋尘:《卷头语》,载《北洋画报》1930年7月22日。

㉖ 《美人十五美图》,载《北洋画报》1928年7月7日。

㉗㉙ 张爱玲:《中国人的生活与时尚》,载《二十世纪》第4卷第1期,1943年1月。

㉘㉞ 张爱玲:《更衣记》,《流言》,第20页,第18页。

㉚㉛㉝ 张爱玲:《红玫瑰与白玫瑰》,《传奇》,第355页,第360页,第338页。

㊱ 张爱玲:《谈女人》,《流言》,第69页。

㊶㊷㊸ 王绛:《写像秘诀》,俞剑华编著《中国画论类编》,人民美术出版社1986年版,第485页,第487页,第488页。

㊹ 参见杨新《肖像画与相术》,载《故宫博物院院刊》2005年第6期。

㊼ 陈泰先编著《鉴人秘笈》,中国财富出版社2012年版,第18页。

㊽ 方杰编著《古代民俗文化:图解文释手相面相》,华艺出版社2010年版,第325页。

㊾ 华艺博:《面相解运宝典》,中国国际广播音像出版社2006年版,第124页。

玫瑰与白玫瑰》王娇蕊