从清宫档案探讨“十三行”名称的含义

章荣玲

清康熙年间(1662-1722),清政府在广州设立粤海关后,十三行成为清政府设立的特许经营进出口贸易的洋货行。乾隆二十二年至道光二十三年(1757-1842),广州十三行成为清政府唯一对欧美通商特区,广州也成为中西文化交流的前沿地。十三行是一项具有世界意义的历史文化遗产,是一个具有国际影响的学术研究领域。[1]黄启臣《广州十三行研究刍议》[2]及赵春晨《有关广州十三行起始年代的争议》[3]一文对于十三行的研究现状、各种观点及其主要依据进行了梳理,中外学者对十三行研究在不断深入,并已取得诸多成果。

但“十三行”名称的涵义一直是学术界颇有争议的问题。目前争议主要集中在“十三行”名称究竟是和行商、商馆有关,还是没有任何意义?不同意见非常多,但分歧的产生,主要还是受史料的限制而导致解读不同。本文试结合清宫档案及其他文献记载,探讨“十三行”名称含义。

一、 目前研究十三行名称由来的主要文献依据

就已有文献的研究看,在理解方面产生了很多重要分歧。现将主要文献依据梳理如下。

一是明末清初岭南三大家之一屈大均所著《广东新语》中收录的《广州竹枝词》一诗:“洋船争出是官商,十字门开向二洋。五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行”。这是迄今所能见到的最早提及“十三行”之名的文献。《广东新语》在如实反映当时的社会情况、记载物产民俗材料等方面,都是丰富翔实,对于研究明清之际的文化史、经济史、风俗史等,都具有相当重要的价值。因此早在中外学者对十三行起源研究分歧特别大时,特别是英国摩斯、美国亨特认为十三行成立于清康熙五十九年(1720),即广州洋货商人组织公行这一年。梁嘉彬先生撰写《广东十三行考》时就引用此诗,确定至少在康熙二十六年以前即《广东新语》流行于世之前就,并且推测十三行起源于明代,可能与三十六行有关。[4]这是十三行起源研究的重大进步。后又有学者通过分析这首诗的写作年代,进一步推断十三行设立的具体年代,分歧较多,在此不一一列举。

二是清梁廷枏《粤海关志》载:“国朝设关之初.....令牙行主之,沿明之习,命曰十三行。”大多研究以《粤海关志》为信史,认为“沿明之习”即十三行名称在明代就有了,或指十三行起源于明代。但苦于在现有研究基础上,并没有发现任何明代文献有关于“十三行”的记载。但允许外国人在一定区域居住,明代时已有,如怀远驿。明朝重视广东对外贸易,洪武三年(1370)在广州宋代市舶亭旧址,设置广东市舶司,专通“占城、暹罗、西洋诸国”。洪武七年市舶司一度被废。永乐元年(1403)重开,并在广州西南区即今十八甫建怀远驿,招待各国贡使和商贾。嘉靖元年(1522)曾罢浙、闽两市舶司,独留广东市舶司。自此之后,广东市舶司基本沿续至明末。

三是清昭槤《啸亭杂录》中的一段关于吴兴祚事迹的记载:“公历任至两广总督…又奏通洋舶,立十三行,诸番商贾,粤东赖以丰庶”。根据这段文字的记载和吴兴祚担任两广总督的时间,推断出十三行是在清康熙二十五年(1686)设立,也是在粤海关成立之后。[5]

四是康熙二十五年四月,广东督抚公议决定,为建立洋货行招商承充和分别住行货税,颁发《分别住行货税》布告。[6]

从这一布告发布的时间和内容看,在清政府设立粤海关之后的第二年,便正式设立了洋货行,专门从事进出口贸易。而此时便开始正式招纳承商,行商由此也成为官设行商,具有半官半商的性质。彭泽益先生在《清代广东洋行制度的起源》一文中,通过分析这一“文告”,更加有力地证明了洋行制度早在粤海关设立第二年便开始建立了。

五是裴化行著、萧浚华译《天主教十六世纪在华传教志》。此书于民国25年(1936)由上海商务印书馆出版。裴化行,法国人,耶酥会士,生于1897年,精通汉文,于20世纪20年代末到中国传教。在神学、宗教史、远东和中国传教史、中国哲学和传统,以及与教育有关的文学艺术和科学方面,有精湛的研究。在这本书中有一段关于明嘉靖年间“(中葡之间)商业的利源,是被原籍属于广州、徽州、泉州三处的十三家商号垄断着。他们不顾民众的反对,一味致力于发展外人的势力”。这段文字提出十三行是始于明嘉靖年间,且十三行是与“十三家商号”有关,但却没有提到任何依据,很有可能是作者本人的推测,因此有学者认为这本书不能作为信史参考。

六是清印光任、张汝霖《澳门纪略》的记载:“康熙二十四年(1685),设粤海关监督。……岁以二十柁为率,至则劳以牛酒,牙行主之,命曰十三行,皆为重楼崇台。舶长曰大班,次曰二班,得居停十三行,余悉守舶,即明于驿(按即怀远驿)旁建屋一百二十间以居蕃人之遗制也。”《澳门纪略》是第一部澳门地方志。澳门是十三行贸易时期外国商船来华的第一站。因此研究十三行很重要的一部分是澳门。这里记述十三行是设立于粤海关成立之后,由牙行演变而命名为十三行。这段文献中描述十三行“皆为重楼崇台”,可见此时十三行区域已兴建了不少建筑。《澳门纪略》成书于清乾隆十六年(1751)。作者印光任和张汝霖生活在康熙、乾隆年间,先后出任澳门同知。乾隆九年,清政府为加强对澳门的主权管理和海防防务,在香山县前山寨设“澳门海防军民同知”(简称“澳门同知”),印光任成为首任澳门同知。张汝霖,安徽宣城人,乾隆十三年出任澳门同知。印光任、张汝霖在任澳门同知期间,行使主权管理颇有建树,政绩突出,而且他们对澳门地方历史都非常关注。该书曾收入《四库全书》。彭泽益先生在《广州十三行续探》认为,此书成书比《粤海关志》早九十多年,且距洋货行即十三行初建时不过四十多年,记事多得自亲历见闻,故较为翔实可信。此外,他还在《清代广东洋行制度的起源》中考证得出十三行之名是广州专营对外贸易的洋货行的另一俗称,创始于康熙二十五年(1686)四月。

二、 清宫档案关于十三行的记载

以上提到的明清文献、专著历来是研究十三行起源的重要参考。根据现有的研究,十三行是外洋行的另一俗称这一推断基本可靠。但十三行究竟是什么含义呢?在中国第一历史档案馆《清宫广州十三行档案精选》[7]里,《两广总督邓廷桢关于恢复广州十三行保商制度的奏折》(1837年8月29日)以及道光十七年九月初一日《道光帝关于恢复十三行旧例的上谕》(1837年9月30日),均有提到与十三行有关的重要内容,尤其是将行商数限制在13家以内的规定。地方志文献以及清宫档案也是比较好的研究依据,只是相关的内容比较少,因此并未得到太多的关注。现首先将两份材料全文抄录如下。

两广总督邓廷桢关于恢复广州十三行保商制度的奏折

道光十七年七月二十九日(1837年8月29日)[军机处录副奏折]

两广总督臣邓廷桢、粤海关监督臣文祥跪奏,为洋商已敷办公,请复承商旧例,用昭限制而祛流弊,恭折奏祈圣鉴事。

窃照粤东港口准予外夷通商,全在行商经理得人,方克仰副怀柔,俾梯航薄沾乐利,而杜私裕课均攸赖之于榷务,所关匪细。从前洋行共有十三家,因日久玩生,各商内即有以亏饷逋债治罪者,曾于嘉庆十八年经前监督德庆奏请设立总商,综理行务,并嗣后选承新商,责令总散各商联名保结。等因。钦奉上谕:据德庆奏查办关务情形一折,粤东洋商承保税饷,向来仅凭一二商人保承准充,旋因亏者疲乏,拖欠逋逃,弊窦丛滋。着照该监督所请,准于各行商中择身家殷实、居心诚笃者选派一二人,令其总办洋行事务,率领众商公平整顿。其所选总商,先行报部存案,遇有选充新商时,即责令通关总散各商,公同联名保结,专案咨部。如有黜退,报明注销,并于每年满关日,将商名通行造册送部,以备稽考。该部知道。钦此。迨至道光九年,各洋行陆续闭歇,仅存怡和等七行,不敷经理。前监督延隆以招商不前,恐责令保结之总商意存推诿,又经议立变通章程,奏奉上谕:延隆奏请变通招募新商章程一折。粤省开设洋行,向来止凭一二商保结,即准承充。自嘉庆年间奏准设立总商经理,其选充新商,责令总散各商联名保结,该总商等往往意存推诿,以致新商恪于成例,不便着充。数年以来,夷船日多,行户日少,照料难周,易滋弊窦,自应量为变通。着照所请,嗣后如有身家殷实呈请充商者,该监督察访得实,准其暂行试办一二年,果能贸易公平,夷商信服,

试办已届七年,屡催未据出结咨部,又孚泰行商易元昌、东昌行商罗福泰暨新充尚未列册达部之安昌行商容有光,试办或届二年,或逾一年不等。臣现已勒限一月,饬令赶紧遵照新例,出具一二商切实保结,咨部着充,以专责成。如逾限无商保结,即行咨销其名,仍查明试办有无经年未完,分别严追究办。

惟是制有端费,因时立法,尤致经久。现行延隆奏准新例,臣等公同悉心确核,有宜于昔不宜于今者,有弊生于法终于捍恪难行者。盖粤省洋行十三家由来已久,每值船多税旺,从无承办不周之虞。延隆前因各行闭歇将半,是以权宜变通,听殷户自请充商,察访得实,即准其试办。其作何限制,并未议及。小民趋利乘便,设逐渐增多,伊于胡底?且商众则流品多杂,稽查难周。十余年来,纹银出洋、鸦片流毒以及走私漏税诸弊丛生,固由外匪因缘为奸,亦难保非蠹从内出。即如本年三月拿获走私匪犯梁亚奇等案内,起有洋商罗福泰与逸匪郑永屏书信,因牵涉肇庆水师营守备罗晓风干预该商挂牌情事,经臣邓廷桢据实奏参,奉旨将罗晓风革职解回,提并审办。现在案虽未定,而该商赀本不丰,交通匪类已可概见。当此查办吃紧之时,若不亟截其流,诚恐弊将滋甚。又试办一层,本为择商要术,无如人心叵测,安知其不于试办一二年内巧作弥缝,以求遂其承商骫法之计。迨至限满取结,厄漏已形,执法以从,公竟何补?是试办毫无足恃,亦有断然而无终者。至德庆奏准旧例,保商必通行出结,曹好曹恶一本大公,何等郑重。新例则虑其或涉推诿,改议一二商具保,递准承充,不知推诿致有延迟,其误尚小。若此一二商者,使非其亲昵,即事出贿通,驯至覆(饣束)偾辕,为言乃大。况向办商欠之案,抄产不敷备抵,统派众商摊赔,今已援为成例,无论保商与否,不容稍事诿延。然与其所赔非所保之人输资,类难甘服,何如所赔即所保之人,滥充各生戒心之为愈也。臣等愚昧之见,窃以洋商既已招补无缺,足敷办公,即当明立限制。应请嗣后十三洋商遇有歇业或缘事黜退者,方准随时招补,此外不得无故添设一商,亦不必限年试办,徒致有名无实。其承商之时,仍请复归联保旧例,责令通关总散各商,公同慎选殷实公正之人,联名保结,专案咨部着充,毋许略存推诿之私,以绝其垄断之念。余俱循照旧例,一律妥为办理。如此立定限制,庶几简而不滥,充商者必挟重赀,责有攸归,保充者务求核实,于以裕饷课而杜朋奸,似亦不无小补矣。

臣等为整饬关务起见,是否有当,谨合词供折具奏,伏乞皇上圣鉴训示。谨奏。

道光十七年九月初一日奉朱批。钦此。七月二十九日

这份奏折是由两广总督臣邓廷桢、粤海关监督文祥共同提交给道光皇帝的。可见从十三行在粤海关设立初各项制度由总督和监督共同设立直至道光年间并没有改变。嘉庆十八年(1813),由粤海关监督德庆奏设十三行总商。总商负责洋行事务,率领众商公平整顿。而且总商要报给朝廷备案,以后推选行商或行商黜退都要报朝廷登记备案。清政府对总商及承充行商的管理更加严格。但是到了道光九年,各洋行陆续倒闭歇业,仅存怡和等七行,因此又恢复到由一二行商担保,即可选承新商,并且缺商随时招补,放宽了对承充行商的管理。

道光十五(1835),邓廷桢任两广总督。当时,鸦片早已由药材变为以走私买卖为主要形式的毒品,大量非法输入中国,造成国内烟毒泛滥,白银外流,严重危害国计民生。邓廷桢在奏折中指出,出现了洋商与外国人勾结的情况,形势很严峻。因此,要求皇帝重新恢复由行商联保的旧例,尤其是选充行商及对行商数要明立限制。他还在奏折中还数次提到:“从前洋行共有十三家”;“粤省开设洋行,向来止凭一二商保结,即准承充”;“盖粤省洋行十三家由来已久”,明确提出要立定限制,只设13家行商,只有其中的行商遇到歇业或黜退,才可招补新的行商。仔细分析内容不难发现,十三行保商制度也由来已久。邓廷桢还在此份奏折中提到,“外夷通商,全在行商经理得人”。可见行商在清政府以商制夷的政策中发挥的重要作用,具有官商的身份,因此清政府对行商的管理非常重视。

文祥,曾任粤海关监督。道光十七年(1837)倡议纂修关志,尝聘请学海堂学长曾钊主持其事。但由于时间较短,未能成书,但已为该志编纂奠立了一定基础。

紧接着道光皇帝批准了这一奏请,见道光十七年九月初一日《道光帝关于恢复十三行旧例的上谕》(1837年9月30日):

“粤东洋商自嘉庆年间设立总商经理,其选充新商责令总散各商联名保结,后因夷船日多,行户日少,照料难周易滋弊。实是以量为变通,准以散户自请充商暂行试办,停止联名保结之例。兹据该督等查明,现在招补抽缺商已复旧额,足敷办公,自应仍复旧例以示限制。嗣后该商遇有歇业或缘事黜退者方准随时招补。此外不得无故添设一商,尔不必限年试办以归核实其承商之时,责令通关总散各商公同慎选殷实公正之人,联名保结,专案咨部着充,并着该督等随时查察,毋许该总商等仍蹈从前推诿垄断亚心。俾保充者务求核实而走私漏税诸弊亦责有攸归以裕课饷而杜奸私,该部知道,钦此。

这道上谕表明,道光年间,清政府恢复在总商设立之前的旧例,并明确了对行商的数量必须控制,“不得无故添设一商”,只有行商歇业或者黜退才可以招补。

三、 十三行名称的含义

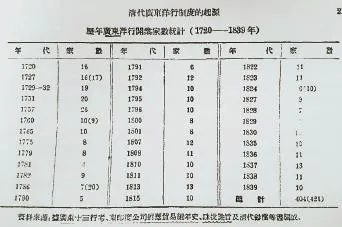

由于贸易形势的变化,清政府对行商的选充及管理也时紧时松,行商数量一直在变化,并非一直是13家。据不完全统计,最少时只有4家,最多时有26家。其中在嘉庆十八年(1813)年公行成立以及道光十七年(1837)邓廷桢恢复承商旧例时,行商数都是13家。所以对十三行名称的解读一直都认为与行商数量无关。

康熙二十五年(1686),广东巡抚李士桢颁布《分别住行货税》,正式设立外洋行,开始招纳行商。而康熙二十六年以前《广东新语》已流行于世了,这个时候十三行的名称已经出现在屈大均的诗中,说明这时外洋行已经被称为十三行。梁嘉彬在《广东十三行考》中提到:“行商原为承保税饷而设。税饷有定额,故行商亦有定额”。[8]而邓廷桢的这份奏折和道光皇帝的上谕明确提到,广州十三家洋行由来已久,并非指实际的行商数,而是指额设行商数量为13家这种制度。

由以上材料分析得出,十三行名称的涵义确实与实际的行商数没有关系,却与清政府额定的行商数量有关。清政府最初设立洋货行时,应对行商承商的数量有限制,并且为13家,而一开始承充行商的数量极有可能也刚好是13家,由此外洋行在成立后不久便被称为十三行。此外,由于十三行是对外洋行的俗称,其涵义在不断地演变,从最初代表行商、商馆区,到最后成为一种约定俗成的称谓,代表了地名、商馆区、行商、体制,甚至成为一个城市的坐标,在世界贸易史上都占有举足轻重的地位。

注释

[1]章文钦:《广东十三行与早期中西关系》。广州:广东经济出版社,第226页,2009。

[2]广州大学十三行研究中心、中共广州市荔湾区委宣传部编:《广州十三行研究回顾与展望》。广东世界图书出版公司,第1-9页,2010。

[3]广州大学十三行研究中心、中共广州市荔湾区委宣传部编:《广州十三行研究回顾与展望》,广东世界图书出版公司,第169-178页,2010。

[4][8]梁嘉彬:《广东十三行考》。广东人民出版社,第50-51、315页,2009。

[5]彭泽益:《广州十三行续探》。《历史研究》,1986年第4期,第100-125页。

[6]李士桢:《分别住行货税》。《抚粤政略》卷 6 《文告》,第55页。

[7]中国第一历史档案馆、广州市荔湾区人民政府合编《清宫广州十三行档案精选》。广东经济出版社,第226-227页,2002。