洞体应变观测三分量数据的空间合成设计和实现

商亮 张翔 王秀木 王征 张闯

摘要:抚顺地区地震仪器在经过了全面的“十五”数字化改造后,产生了大量的、高精度的形变数据,尤其是抚顺山洞的洞体应变仪增加了一个分量。为了在空间上更好的分析三分量数据,我们设计并编程实现了洞体应变三分量的空间分析,希望为前兆分析提供更好的分析途径。

关键词:MATLAB;三分量;洞体应变;分析预报;软件编程

1 基本思路

洞体应变观测对象是洞体内两基点之间水平距离随时间的相对变化,压缩为负,伸长为正。过去一般观测两条相互垂直的两个基线的变化,即通常所说的北南与东西方向。这样就可以基本上观测到一个面随时间的相对变化。但实际上我们所观测对象(地壳形变)的变化是极其复杂的,不仅仅表现在两个方向的变化,可能存在其它方向的变化,其变化是一个多维的空间变化,或者说观测到的北南与东西向的相对变化量只是某一个变化在这两个方向的分解量,对真实的变化还很难确定。

传统的分析方法是观测分析每个基线的变化,从中捕捉地震前兆异常,很少将两个分量结合起来分析。

“十五”数字化后,前兆观测产出的是数字化数据,为数据的使用分析研究提供了便利,同时在测项上增加了第三方向,观测值更加丰富。这就为分析一个闭合的观测体系提供了必要的条件,分析结果也较两个分量更接近其真实的物理变化。

将三个分量通过数学模型变换,模拟出一个观测面随时间的变化,一是分析其形状随时间的变化,二是观测这个拟合闭合面的面积随时间的变化,这样就更为准确的反演出观测地真实的物理变化过程,较传统分析方法更接近于真实。如果存在地震前兆异常信息,那么应该更为明显的体现出来。

以抚顺台洞体应变观测为,如图115所示,实际观测基线的布置,图116为三方向观测坐标平移经数据变换拟合后的闭合观测面。

2 数据准备

选用经“十五”改造后的抚顺地震台数字伸缩仪作为研究对象洞体应变观测值是压缩为负,伸长为正,在空间合成时应全变为正,将坐标原点平移,即压缩数据减小伸长数据增大,不影响曲线形态与实际观测场地的变化。洞体应变观测受洞室条件所限,三条基线空间上并未首尾相接,经坐标平移变换后由于基线、夹角等因素也未形成一个闭合观测面,所以要根据实际基线长度及夹角变换成一个闭合的观测面。

3图形绘制与分析

⑴日变化(时值)图分析

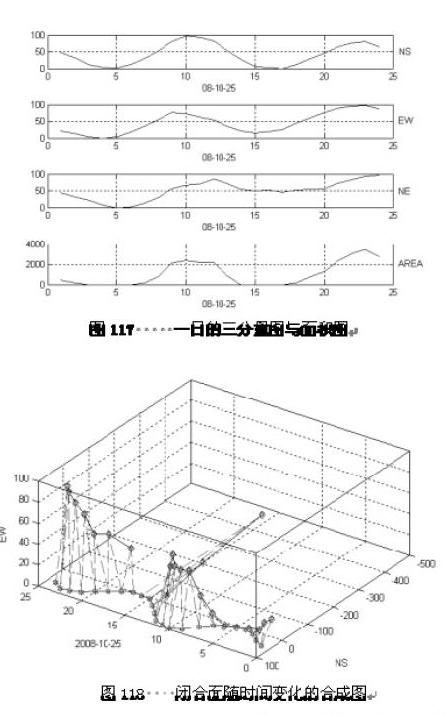

如图117所示为一日的三分量图与面积图,图118为空间面合成图随时间的变化。从图117可以看出合成后的图像基本保持了原來的形态,但也突出了传统方法上没有表现出来的变化,如15时左右,空间变化合成后的面积为“零”(实际上并未真正为零,是回到了初态)。在空间变化上(图118)也保持了原有的固体潮形态,更加突出15时的变化。既不失真地保持原有形态又突出细微变化,实现了技术思路的目标。分析图118后可以很明显的看出在15时出现固体潮畸变。

⑵月变化(日均值)图分析

为了摸索出震前的异常变化特征,选取震前与无震时的数据进行比较分析。

2008年9月3日开原发生3.7级地震,距抚顺地震台SSY观测台址93Km。选取数据为2008年7月1日至9月3日(有部分缺数)。如图119、120所示,单分量(NS、EW、NE向)不同时间分别出现了变化,在合成图中表现为7月15日至25日出现合成空间最小的变化,解释为压缩变化,之后恢复正常变化。在空间图的表现为较为剧烈的扭曲变化,明显区别于正常变化,恢复正常变化之后约30天左右发生开原3.7级地震。

新增第三方向观测不到二年的时间,SSY台址周边地震也稀少,基于观测数据、地震事件之少,再加观测对象与地震的内在联系所知甚少,分析仅停留在数据变化与地震事件在时间上相对应的原始分析方法,所以上述变化与地震是否存在必然的联系,还有待于进一步的研究探索,还需要积累更多的震例来总结规律。

⑶目前的数据变化

数据从8月1日到2008年10月29日。如图121、122所示。通过对两年的观测资料按月为单位绘图分析,看出目前的变化基本属于正常的变化,没有出现前述的剧烈扭曲,根据仅有的一个震例分析结论,认为目前应该不存在明显的短临异常。

4讨论

上述分析方法,是在传统分析方法上的一种努力探索,是否科学,是否适用,还得要经过长时间的检验,目前使用仅仅是一种尝试。但我们认为起码是把几个本来应该是相互关联的几个观测值综合起来分析是方法上的进步,日后要做的是更加完善,用更多的数据与震例检验其可否应用到日常预报工作中。

(作者单位:辽宁省抚顺地震台)