潘建伟 和量子“纠缠”的人生

潘建伟 曹玲

我是浙江东阳人。初中刚刚接触物理时,我就发现这门学科比较适合我。我这个人记性比较差,背英语单词有些困难,物理则很简单,不需要死记硬背,理解之后记几个简单的公式,很多东西就能推演出来。我还记得初三暑假,我躺在床上,物理教科书像放电影一样一页页在我脑海中闪过。

1987年,我参加了高考。那时候改革开放快10年了,一方面很多人说要搞经济,一方面大家又认为“学好数理化,走遍天下都不怕”。当时我纠结的是学经济管理还是学物理,我想学物理,又怕将来难以养家糊口。父母安慰我说:“我们有退休工资,你不用担心。”

于是我报考了中国科学技术大学近代物理系,进入了物理学的殿堂。牛顿力学、电动力学、统计力学等学科我都学得不错,但是大三的量子力学把我搞糊涂了。传统的牛顿力学有点像决定论,原则上一切东西可以计算出来,比如一旦确定了初始条件,你可以预知物体的位置、月亮的轨迹等等。但量子力学的很多观念和经典物理学完全不一样,它有我们熟悉的确定性和必然性,又有不确定性以及或然性。量子力学的奇怪之处在于,微观世界里一个微小粒子,在特定条件下能同时既在桌子上又在地板上,既在北京又在上海,就像孙悟空会分身术一样,这种现象被称为“量子叠加”。当把量子叠加扩展到两个粒子时,就会出现“量子纠缠”现象,处于糾缠态的粒子即使相隔很远,当对其中一个进行测量改变其状态时,另一个状态也会即刻发生相应的改变。

这简直太奇怪了,我无法理解量子世界的这些特性,苦苦思索以至于疏于做题,期中考试差点没有及格。我被量子力学深深地吸引,集中研究和总结了量子世界的各种佯谬,写进了本科毕业论文。有些佯谬非常有趣,比如量子芝诺佯谬,意思是如果你盯着一个物理体系,一直在测量它,这个体系就不再演化了。通俗一点说,比如你想让母亲永葆青春,最好一直盯着她看,这样她就会永远年轻。

做本科论文时,我得到一个结论,如果量子纠缠在往两边送的时候,中间被人偷偷测量过的话,两个粒子之间的纠缠就消失了。这种特性能提供一种安全的密码分发手段,如果信息传送中被人偷看过来,就会影响纠缠关系,从而被传递者发现,这其实就是量子保密通信的基本原理。

事实上,量子力学的奥秘相当深邃。量子力学的创始人之一玻尔说,如果学了量子力学后,你不觉得奇怪,不觉得不可思议,不犯糊涂的话,那你根本就没学懂。著名物理学家理查德·费曼则直截了当地说,世界上没有一个人懂量子力学。

后来我想,既然量子力学的基础理论基础短时间内无法取得突破,不妨先做实验验证已有的理论是否正确。物理学终究是门实验科学,再奇妙的理论若得不到实验检验,也无异于纸上谈兵。

上世纪90年代中期,我硕士毕业。当时中国的经济已见起色,但国家依然没有足够的财力来建设实验室,如果想做量子物理实验的话,需要到国外留学。1996年,我到了量子力学研究的重镇奥地利因斯布鲁克大学攻读博士学位,师从量子实验研究的著名学者安东·塞林格。我至今仍清晰地记得第一次见到塞林格教授时,他问我未来的计划是什么,我回答:“在中国建一个和您的实验室一样的世界一流的量子光学实验室。”

到奥地利不久,我发现一个有趣的现象:通过特定操作,可以利用量子纠缠,把一个粒子的状态传递到另外一个粒子上,而不用传递这个粒子本身。我很兴奋,在实验室的组会上做了报告。但是我讲完之后没有一个人提问,过了一会儿才有一个人站起来说:“建伟,你知不知道量子隐形传态?”我说:“不知道。”他就没再说什么。之后我才知道,我的想法1993年就有科学家已经提出来了,就叫作“量子隐形传态”。那个时候,中国的文献极度缺乏,我们的信息和国外是脱节的,很多学术上的前沿研究我们并不能及时知道。

不过我的报告让导师塞林格非常高兴。他告诉我,实验室正准备做光量子隐形传态实验,于是我要求加入实验。1997年,我们成功把一个粒子的状态从一个地方传到另外一个地方,但是这个粒子本身并没过去。这就像科幻故事里的星际旅行一样,这边的人消失了,然后在那边重构出来,这样的研究太让人兴奋了。我们的工作发表在《自然》杂志上,后来被认为是量子信息实验领域的开端之作。这一工作同时被美国物理学会、欧洲物理学会和《科学》杂志评为年度十大进展,并被《自然》杂志在其特刊选为“百年物理学21篇经典论文”。

这项工作坚定了我从事实验量子物理实验研究的信心。那时,不管是量子隐形传态还是量子保密通信,传输的距离只有几十厘米,根本没有什么实用价值。要做实用性的量子通信,首先需要远距离传输,其次要解决现实条件下的安全性问题,这些内容成了之后20年我研究的主要方向。

为什么要做量子保密通信呢?我们目前所有的经典加密算法都依赖于计算复杂度,只要拥有足够强大的计算能力,原则上都可以破解。而量子通信可以提供一种原理上无条件安全的加密手段,量子密钥在量子通信中的作用就像火漆一样,但比火漆更彻底,一旦有人试图打开信件,量子密钥就会让信件自毁,并让使用者知晓。

然而要实现远距离的量子通信,还要依靠量子中继,而量子中继的核心环节是量子存储技术。当时国内的研究基础依然很薄弱,从2003年起,我一方面在科大大力发展光量子信息技术,另一方面到冷原子和原子芯片领域具有很强实力的海德堡大学物理所工作,以客座教授的身份在欧洲通过各种渠道申请经费支持,并从国内招收研究生和博士后,为我国培养冷原子量子存储方面的研究力量。

2008年,在完成了充分的技术积累和人才储备后,我放弃了在海德堡大学的职位,全时回国工作,同时把自己在德国海德堡大学的实验室搬回科大。搬家清单足足列了120页,大到激光器,小到12毫米镜片,全都带回来了。德国《明镜周刊》采访我,问为什么回去。我说我喜欢研究科学,我也很爱中国,既然能在自己的国家做研究,当然要回去。从大的时代背景来说,改革开放几十年之后,国家有国力支持前沿科学研究,我们在国内照样能够做出一流的研究。

2016年8月16日,我国发射了世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”,之后成功实现了三大既定科学目标,在国际上率先实现了千公里级星地双向量子纠缠分发、千公里级星地高速量子密钥分发和千公里级地星量子隐形传态,这些原理性实验都证明了利用卫星平台进行远距离甚至全球化的量子通信是可行的。

量子卫星的成功引起了国际学术界的广泛关注,受到了高度肯定。但在量子卫星立项和研制过程中,也时常出现一些疑虑。人们常问,美国、欧洲都没有发射量子卫星,我们国家先搞,到底靠不靠谱?回复质疑的最好办法就是做好自己的工作。在国家的坚定支持下,我们不负所托,达到量子通信研究国际领先的水平,使我国在信息安全领域至少拥有了一项不惧国外封锁、掌握在自己手中的核心技术。此后,受量子卫星成功实施的影响,欧洲、美国对这个领域的重视程度日渐增强,纷纷跟进,提出了空间量子实验的计划,国家级战略项目也相继启动。

这么多年过去了,研究越深入我越能体会量子力学的神奇,我想我这辈子可能也无法理解量子力学的真谛了。这就好比1000年前上帝给了人类两个手机,古人想破头也无法理解为什么这个东西能千里传信。现代人可能还没有回答量子力学本质的能力,或许几十年、几百年,甚至几千年之后,如果人类还没有毁灭的话,可能会弄明白。所谓“朝闻道夕死可矣”,如果能让我搞清量子纠缠的本质,这辈子就没有白活。

尽管我们无法理解量子力学一些奇妙现象的本质,但并不代表不能应用。就像很多药物诞生之初,人们也不明白它为什么有效,直到若干年后基础科学进步了,才知道它的作用机制。

目前,量子计算技术依然处于实验阶段,估计还要20?30年才能实用化。量子保密通信则已经进入了实用化阶段,我希望未来能发射3?5颗低轨道卫星和一颗高轨道地球同步卫星,构建完整的空地一体广域量子通信网络体系,并且与经典通信网络实现无缝链接,广泛、深入地服务于国家信息安全。

手记

中国的科研很大程度上是在跟随发达国家的脚步,而量子通信技术却做到了全球领先,给了中国科学家极大的自信。

量子信息技术是一个全新的学科,主要包括量子通信、量子计算和量子精密测量三个方面。量子通信可以提供原理上无条件安全的通信手段,量子计算可以带来计算能力的巨大飞跃,量子精密测量可以超越经典方法的测量精度。这三者中,量子通信是最先得以实用化的量子信息技术。

从理论上来说,以往建立在计算复杂度基础上的加密算法,都是可以被破解的。第一台现代计算机的诞生,就是为破解复杂的数学密码。随着计算机的飞速发展,破译数学密码的难度也逐渐降低,信息安全面临的挑战随之上升。而量子通信基于单光子不可被分割、未知量子态无法被克隆等特性,可以做到原理上的无条件安全。

为了将量子通信技术推向应用,潘建伟深耕20年,其间遇到各种阻力和困难。1999年,29岁的潘建伟博士毕业准备回国工作,那时量子信息研究在国内几乎一片空白,不仅不被承认,还被认为是伪科学。在这种环境下,想要申请国内科研经费自然非常困难。潘建伟无奈之下,申请了国外大学的教职,同时也继续利用假期回国讲学,为我国在量子信息领域的发展提出建议,并带动一批研究人员进入该领域。

天无绝人之路。就在当年,知名学术期刊《自然》评选出“百年物理学21篇经典论文”,潘建伟于1997年发表于《自然》杂志的论文《量子态隐形传输》赫然在列。值得一提的是,与该成就并列的还包括伦琴发现X射线、爱因斯坦建立相对论、沃森和克里克发现DNA双螺旋结构等经典论文。

阿尔伯特·爱因斯坦是潘建伟的偶像。他熟读《爱因斯坦文集》,大学时还有个绰号叫“阿尔伯特”。在潘建伟看来,学得越多,越能感到爱因斯坦之伟大。爱因斯坦对物理学的各个方向都做出了深刻的贡献,比如说引力波、量子纠缠、凝聚态物理、大统一理论等等。而量子力学则让爱因斯坦备感头疼,他曾形容量子纠缠现象是“鬼魅般的超距作用”。爱因斯坦或许不曾想到,正是他所质疑的量子纠缠现象,引发了量子信息这一全新的学科。

潘建伟也没料到,自己会以这种特殊的方式向爱因斯坦致敬。消息传到国内,他所从事的研究开始得到认可,提交的科研项目也终于获得了中国科学院和国家自然科学基金委的支持。拿着700万元资金,潘建伟开始在母校中科大着手组建实验室。

之后几年,他所在的团队频频在国际顶级期刊发表高质量论文,41岁的他于2011年当选中科院“最年轻院士”,2012年荣获国际量子通信奖。

2016年8月16日,全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射成功,世界首次实现了卫星和地面之间的量子通信。 2017年9月29日,量子保密通信干线——“京沪干线”开通。京沪干线和量子卫星相结合,构建了我国的广域量子通信体系的雏形,为率先建成全球化的量子通信卫星网络奠定了基础。

“墨子号”发射那年,欧盟和美国也颁布了各自的国家级研究计划。2016年5月,欧盟量子大会上宣布启动10亿欧元的量子技术旗舰计划,连同各国和企业的配套,总经费将超过30亿欧元。美国政府在每年斥资2亿美元资助量子信息科学领域的基础和应用研究的基础上,今年7月,国会通过了为期10年的“国家量子行动计划”法案,未来4年间将投入约13亿美元。

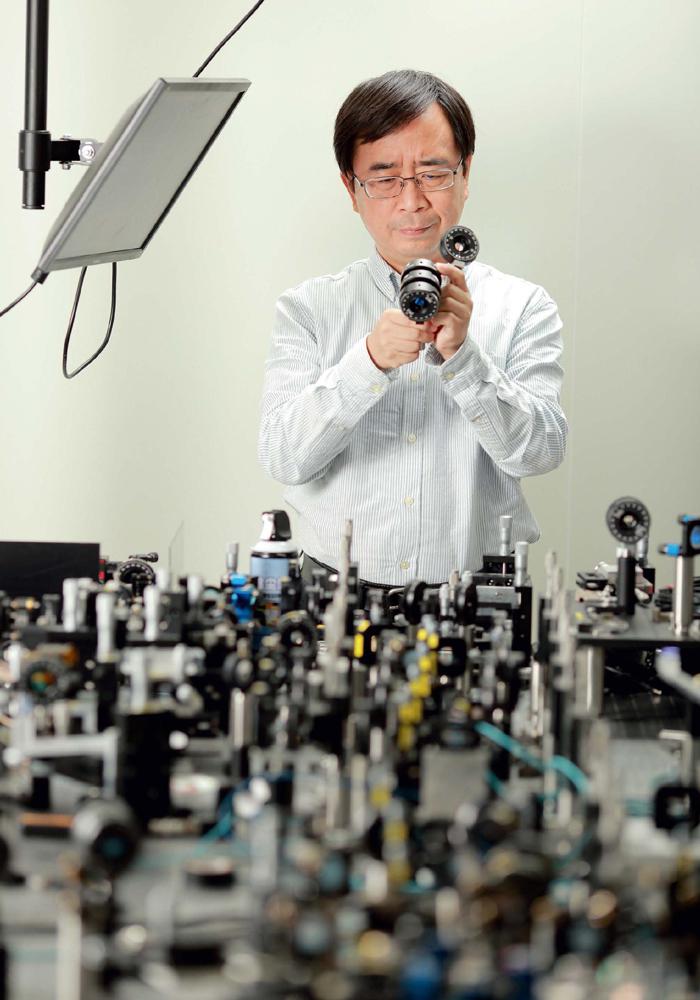

量子衛星首席科学家潘建伟院士在中国科大量子存储实验室中了解科研情况(摄于2017年4月)

除了量子通信之外,潘建伟领导的团队还专注于量子计算与模拟、量子精密测量等领域。利用量子态的叠加性质,量子计算可以实现计算能力的飞跃,将为解决经典密码分析、气象预报、药物设计等大规模计算难题提供全新的方案。量子精密测量技术可以大幅提升自主导航、环境监测、医学检验等领域的精度,也将会为引力波探测提供理想的工具,倾听来自宇宙的回声。“探索科学能让人获得一种平静的快乐,你可以躲进小楼成一统,寻找自然界的和谐与美。”