对中国“罪犯改造无(有)效论”的实证分析*

刘崇亮 严 励

(上海政法学院刑事司法学院,上海 201701)

犯罪人口数量既包括初次犯罪人口数量也包括两次以上犯罪的人口数量,犯罪率包括初犯率和再犯率,但学者们在分析犯罪归因时通常不考虑两者的区分。对初次犯罪与再次犯罪投入的刑罚资源应当有所不同。对重新犯罪的刑罚资源的投入是否较初次犯罪的刑罚资源的投入要多抑或是少,这里就涉及到一个本源的问题,即罪犯改造是否有效?若罪犯改造有效,国家投入的刑罚资源则有所值,但若罪犯改造活动无效,则意味着国家对治理重新犯罪的刑罚资源的投入则不应无效地增加。

要对罪犯改造是否有效进行探究,可以分解成下面两个问题:

一是对重新犯罪率的增长进行社会归因,考察重新犯罪率的增长到底是与一般性的社会因素相关还是与一般性的改造因素相关?如果能够证明重新犯罪率的增长仅与一般性社会因素相关,则意味着监狱的改造活动无效果;相反若能够证明重新犯罪率的增长仅与一般性的改造因素相关,则意味着改造有效;当然,如果能够证明与两者都相关,则应当考察变量之间的相关程度,以确证改造在何种程度上有效。

二是罪犯改造是否有效,不但应当对重新犯罪率在宏观上进行归因,还应当在微观上对改造活动进行实证考察,即在具体的改造个案上考察改造活动究竟是否真正有效?

为此,本文的研究逻辑是,先对改造无效(有效论)的历史源流、评价标准及方式进行梳理和分析;然后以中国东部、中部及西部各选二个监狱的狱内押犯重新犯罪率为因变量、反映该地区一般性社会因素和改造因素的指标为自变量进行两项相关性研究,初步筛选出影响重新犯罪率的一般性因素;再以初步筛选出的因素为自变量进行多元回归分析;最后再以微观的罪犯改造具体个案进行实证,以期最终得出科学的结论。

本文的分析工具为SPSS17.0,样本数据既有来自于《中国法律统计年鉴》、《中国统计年鉴》等官方公布的出版物,也有来自于课题组在东部、中部和西部地区六所监狱调研收集到的数据。

一、改造无(有)效论之肇始

(一)关于改造无效论

世界范围内罪犯改造的观念在经过上个世纪五六十年代的繁荣后突然走向衰微。“就像雪地里的一颗炸弹,Rober Martinson教授于1974年发表的报告《什么有效?关于监狱改革的问与答》宣告了一个急切否定改造效果时代的来临。”[1]P7Martinson教授于1945年至1967年对231个矫正项目的研究成果进行了有效性检验,采用了控制组与实验组比较的研究方法,对矫正方法的有效性进行了评估,结果得出结论——现行所有的矫正项目采用的矫正方法对于减少再犯没有任何明显有效的效果。[2]P24-25甚至在更早时期,心理学家Ray Simpson在一份调查报告中指出,基本上没有证据表明治疗的方法对罪犯的本身具有的行为与性格倾向有效果,监狱迄今为止的改革都是愚蠢而不适当的。[3]P869

正是史称“马丁森炸弹”的“改造无效论”在西方行刑理论中的巨大影响,自上世纪的七十年代起,刑事司法领域中更为“强硬手段”(get tough)开始取代改造而成为了判决与矫正中的基本观念。正义惩罚与改造失败的观念开始盛行。正义惩罚的观念意味着刑罚的目的并非在于犯罪预防,而在于刑罚的严厉和罪犯造成的损失相称。当改造被放弃后,美国在过去的三十五年的时间里,对罪犯处置的趋势持续地变得严厉和具有惩罚性。美国假释委员会和多个州甚至被取消了假释权力,假释被“事实量刑法”(truth-in sentencing)和“三振出局法”(three strikes and you are out)所取代。[4]P40-41

改造无效论对美英等国刑事司法理论与实践的影响导致新古典主义的报应论大行其道,这其中有深广的政治与社会因素。美国与英国在政治上的明显右倾,解决了心理治疗与刑事司法体系之间的矛盾,当改造的效果不那么明显的时候,人们重新转向建立在严厉惩罚与及时的“餐后甜点”基础之上的刑事司法哲学。以Rober Martinson教授为首的学院派只不过代表了右倾化的政治与社会性因素的前台,其理论分析通常建构在很强的政治分析的基础之上,并且拒绝任何解释犯罪的理论。[1]P9-10

(二)关于改造有效论

学院派采用实证的方法对改造有效的观点进行了抨击,其采用政治性的语言叙述系统,迎合了当时的社会思潮——既能体现古典正义式的惩罚,又能达到一般预防的目的。但是,学院派的改造无效论自诞生之日起就受到了广泛的质疑。改造有效论者一方面批评惩罚对预防犯罪的无效果,另一方面又论证改造的有效性,这使得上个世纪九十年代改造观念又得以复苏,尤其在英、加、美等国家,改造重新被纳入到刑事司法体系当中。[1]P8Rober Martinson教授的报告发表之初就受到质疑,之后的研究大量增加了纯实验与准实验(quasi-experimental)的研究,更多的有关罪犯改造效果的积极结论相继发表。[5]P349

上个世纪八十年代两方面研究的重大进展开始强化了改造在减少再犯罪方面具有效果。一是元分析技术的发展使得能够以定量分析的方法来对大量的文献进行综合分析。比如在1989年,Lipsy对400个青少年罪犯的改造个案进行了研究,他发现经过改造,罪犯的再犯率平均减少10%;而当方法控制和改造变量(比如样本规模、期间、评估方法)等被正确运用时,再犯率甚至减少30%。[6]二是原先仅关注犯罪原因论的社会犯罪学开始转向更多关注个体行为的犯罪行为心理理论。这种理论认为犯罪行为是在社会环境中习得,社会支持和认知导致的行为是犯罪的重要因素。在此理论基础之上,Bonta和Andrews教授提出著名的“风险——需要——响应”罪犯评估和改造三原则。风险原则指的是对于高风险的罪犯应当给予直接的高强度管理,对于低风险的罪犯应当给予低限度的管理。需要原则指的是据以犯因性需要(criminogenic need)进行改造。响应原则指的是响应罪犯的认知风格和能力而提供相应类型和模式的改造。并且在实践中根据此三原则对罪犯改造的方案进行实证评估,结果是改造的有效性得到了有效检验。[7]P44-46

然而值得注意的是,虽然学者们通过实证研究得出了“什么改造有效”以及“如何实现改造实效”的大量研究成果,并且随着监狱部门把这些研究成果持续地投入到行刑实践中,但结果却无法让人满意。这同样也受到了改造无效论者的质疑与批评,他们认为实验的结果很难在实践中得以推广,或者其研究本身就存在问题。但是,反对者则认为建立在小规模样本基础上的控制好的实验组得到的期望值与大规模的实施效果之间的差异本身并非能够证明改造没有效果,而是“因为提供给罪犯有效的改造方案制订与有效管理,并且以恰当方法付诸评估和实施对于诊治者、方案管理者及行政官员都是一个巨大的挑战”。[8]P4

现有的资料表明,西方发达国家中对罪犯改造的效果不管是在理论界还是实务部门两方谁也无法完全说服对方,但却对这些国家的各个阶段的罪犯改造实践产生了巨大影响。

在当前我国的监狱行刑理论研究中,虽然对罪犯改造的研究可谓汗牛充栋,关于罪犯改造的方法和手段的研究成果颇多,但对罪犯改造具有本源性意义的问题——“罪犯改造是否有效”却没有进行正本清源式的深入探讨。当然,在理论研究与罪犯改造实践之中,对于罪犯改造是否有效我们国家相比较其他国家采取了另外一种不同的径路,即罪犯改造质量评估。

二、评价标准与方法

那么,罪犯改造质量评估和罪犯改造是否有效完全是一回事吗?要准确回答这个问题,就必须界定清楚罪犯改造质量评估的实质,以及两者在评估标准、评估目的等方面进行区分。

(一)关于罪犯改造是否有效的评估标准

有学者把西方关于罪犯改造无效(有效)论研究等同于我们国家的罪犯教育改造质量评估研究。该学者认为罪犯教育改造质量评估的目的是甄别何种矫正实践为更符合期待结果的最有效的实践,监狱罪犯教育改造质量评估的依据为矫正有效性。其对随机样本划分为初犯组(控制组)和再犯组(实验组)两个组别,把是否再犯作为因变量,把罪犯教育改造质量评估的指标依据作为自变量,采用二元回归的分析方法进行定量分析,主要考察犯罪年龄、刑期、犯罪类型、前科状况、个体生平作为静态对于再犯罪的影响,把婚姻家庭关系、文化程度、就业状况、反社会人格模式、亲犯罪态度、亲犯罪的社会支持、毒品滥用等七项作为动态评估指标来考察对再犯罪的影响。最后根据研究结果把创建的再犯罪风险回归模型作为监狱罪犯教育改造质量评估模型。[9]P151-160

上述关于罪犯教育改造质量评估方面研究对于中国的罪犯改造理论丰富与发展具有一定的意义。当再犯罪风险评估与预测出现在中国的罪犯改造研究之中时,标志着犯罪预防理论与罪犯改造理论达到了一定程度的融合,使得中国罪犯改造理论与发达国家的罪犯改造理论有一定程度的衔接。

但是,罪犯教育改造质量评估不能替代罪犯改造是否有效评估。其一,世界范围内监狱对罪犯的改造是否有效通常采取是否重新犯罪为评价标准。重新犯罪又被称之为再犯罪(recidivism),它是衡量一个国家刑罚效益实现与否的重要指标,同时也是监狱改造罪犯是否成功的基础性指标。西方国家不管是改造有效论者还是改造无效论者在论证改造的效果的时候,同时采用的评价指标都是重新犯罪。从此角度看,探究罪犯改造是否有效其基本性质就是分析监狱在刑罚执行过程中,在对罪犯实施一系列的改造方案后,罪犯重返社会后是否能够重新复归社会,不再重新犯罪。其二,罪犯改造是否有效与罪犯改造质量评估有着本质的区别。前述学者把罪犯改造质量评估等同于罪犯改造是否有效的理由之一就在于再犯风险评估是罪犯改造质量评估的内核,于是,罪犯改造是否有效的判断就是再犯罪风险评估的判断。再犯罪风险评估是现代罪犯改造最为重要的内容之一,其不仅意味着评估罪犯将来重新犯罪的风险水平,还包括鉴别罪犯生活中的哪些因素导致犯罪从而有助于减少将来犯罪行为发生的可能性。[10]P15从此可以看出,再犯罪风险评估只是罪犯改造活动中的一个重要组成部分,根据风险——需要——响应的三原则,风险评估是为罪犯在改造过程中提供的一个基本前提,其本身并非等同于罪犯改造。它是对罪犯未来犯罪可能的预测,而罪犯改造效果评估则是以罪犯已然之罪为评估标准来对监狱对罪犯改造方案进行评估,以得出是否有效的结论。

(二)关于与改造效果相关的重新犯罪率的界定

评估重新犯罪的标准通常用重新犯罪率来表示,重新犯罪率是犯罪率的进一步区分,主要反映某个时期与区域的再次犯罪现状。但重新犯罪率的统计标准则并非完全统一,通常包括重新被立案率、重新被逮捕率、重新被定罪率、重新被判刑率、重新被监禁率等。这些类型的重新犯罪率能够各自反映某方面重新犯罪的现状,但要准确反映监狱罪犯改造效果的当属重新判刑率。至于其它重新犯罪率,因为在重新立案、重新逮捕及重新判决等刑事司法过程中,存在着包括立案没有逮捕、逮捕没有起诉、起诉没有定罪、定罪免刑以及判处非监禁刑的之情形,故不能完全准确反映监狱改造罪犯之效果。但是,基于样本数据收集的特殊性,本文把重新监禁率作为本文分析罪犯改造效果的评估标准。重新监禁率即为年度内第一次犯罪被判决监禁刑后在服刑期间或出狱后再次犯罪被判处监禁刑之总数与当年狱内监禁罪犯总数的比率。

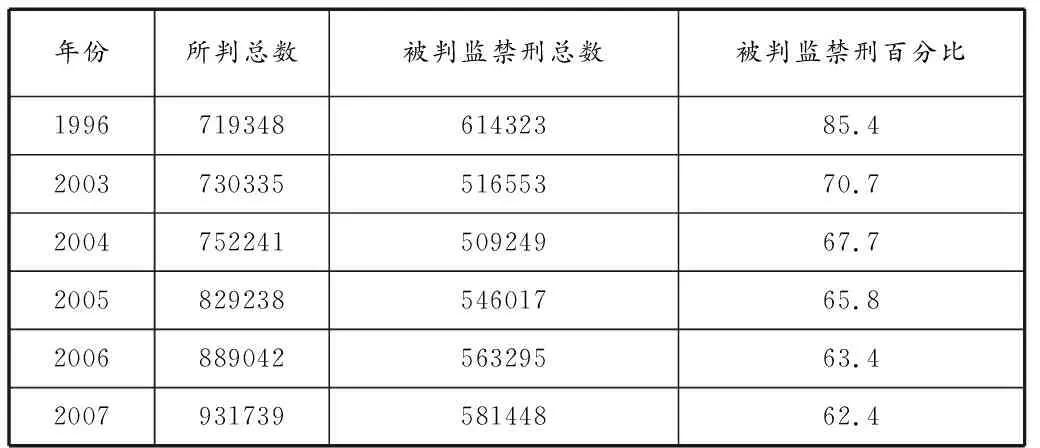

把重新监禁率作为分析罪犯改造是否有效的评价标准是基于该类型的犯罪率能够反映某地区重新犯罪的基本现状。被判决监禁刑人口规模在我们国家整个的犯罪人口规模历年来占据主要地位。如表1所示,对人民法院1996年及2003年到2007年的判决总人数情况进行统计表明,每年判决监禁刑的比率通常维持在65%以上,判处非监禁刑(管制、缓刑)的比率仅占20%左右。而两次以上的重新犯罪的情形,要么属于累犯的法定从重情节,要么属于具有前科的酌定从重情节,从经验上判断判处监禁刑的可能更大。所以,这两个叠加因素大体能够证明重新监禁率与重新判刑率最为接近,即重新监禁率也能够准确反映监狱改造罪犯的效果。

表1 我国法院判决监禁刑的比例(1996年,2003——2007年)

数据来源:《中国法律统计年鉴》

(三)关于重新监禁率的计算

重新监禁率的计算方法根据需要研究的目的不同而不同。一是关于重新监禁率的计算期间的问题。根据美国刑事司法统计局及大部分州的统计报告,采通常采用三年的期间标准。如根据美国司法统计局在上个世纪九十年代公布的报告——《1986—997年重新入狱〈联邦监狱〉》,该报告对十年间统计的重新监禁率即采用了三年的期间统计标准。[11]英国司法部在2000年以前一直采用释放后两年内重新犯罪作为重新犯罪率的司法统计标准,但自2000年以后,司法统计就一直采用一年内重新犯罪作为统计期间。司法部解释的理由是:“为了更好地理解什么改造项目对减少重新犯罪有效,一年内是否犯罪对于评估罪犯改造是否有效更为合适。”[12]我国有论者把累犯率作为衡量监狱中罪犯改造效果的标准。然而,在评价罪犯改造效果时把累犯作为监禁率的评估依据并不科学,累犯本身只是作为从重处罚的一个情节而非衡量改造效果的标准,因为间隔五年或者更长期间再犯罪,到底是改造无效果还是社会环境的影响并无法得到确认。大部分国家的重新监禁率通常采取三年以内作为统计期间一个重要原因就是三年后重新犯罪到底系归因社会还是改造无效无法明确,也就无法制订与之相对的刑事政策。为此,本文采取的是期间为三年标准的重新监禁率,即罪犯出狱后三年内再次重新被监禁的情形,如此考虑便系出于考察罪犯改造效果之宗旨。

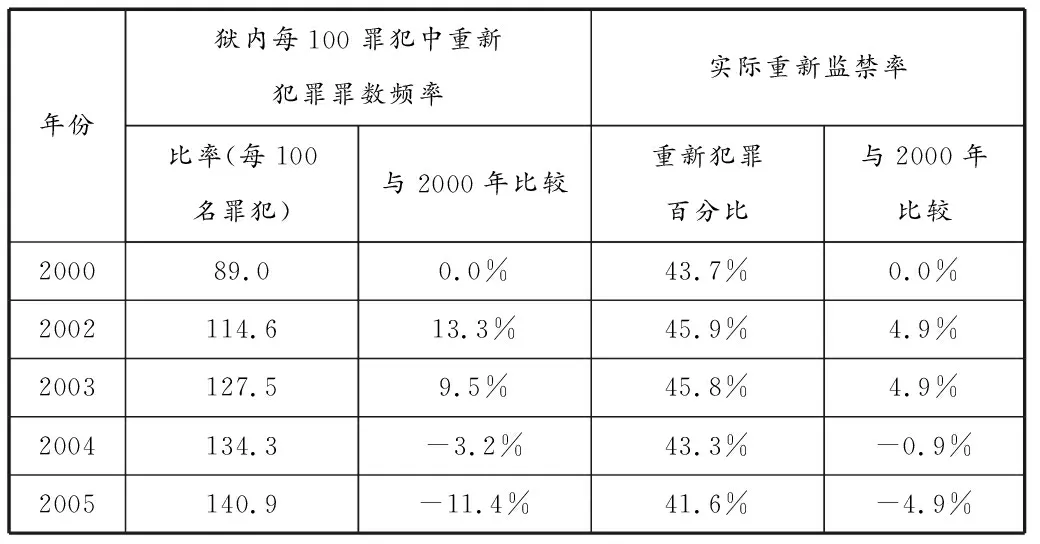

二是重新监禁率的计算方式。传统的监禁率的计算方式是以监狱监禁总人数为基数,与二次以上重新犯罪的人数的比率来计算的,但是这种计算方式存在一定的缺陷。英国司法部统计局2000年以前统计的重新监禁率也是以二次以上重新犯罪人数来计算的,但有人认为一个罪犯的二次犯罪与三次或三次以上的重新犯罪的危害程度相比肯定存在着较大差别,只有把狱内重新犯罪的次数与监狱人口规模相比才能真正反映重新犯罪的严重程度。[12]如表二所示,该监狱2000年每100位罪犯重新犯罪的频率为89,而以重新犯罪人数比率来计算的2000年的实际重新犯罪率仅为43.7%。2002年后每100位罪犯重新犯罪的频率逐年下降,2005年下降到频率140.9,总体下降了11.4%,而实际重新监禁率总体只下降了4.9%。由此可以看出,以犯罪次数来计算的重新犯罪率更能说明重新犯罪的强弱程度。为此,本文也将采用以重新犯罪的次数来计算的重新犯罪率作为改造是否有效的评价标准。

表2 英国2000—2005年重新犯罪频率与实际重新监禁率

数据来源:Re-offending of Adults: New Measures of Re-offending 2000-2005,Ministry of Justice Statistics Bulletin, Published 9 May 2008.

三、重新犯罪率与再犯归因

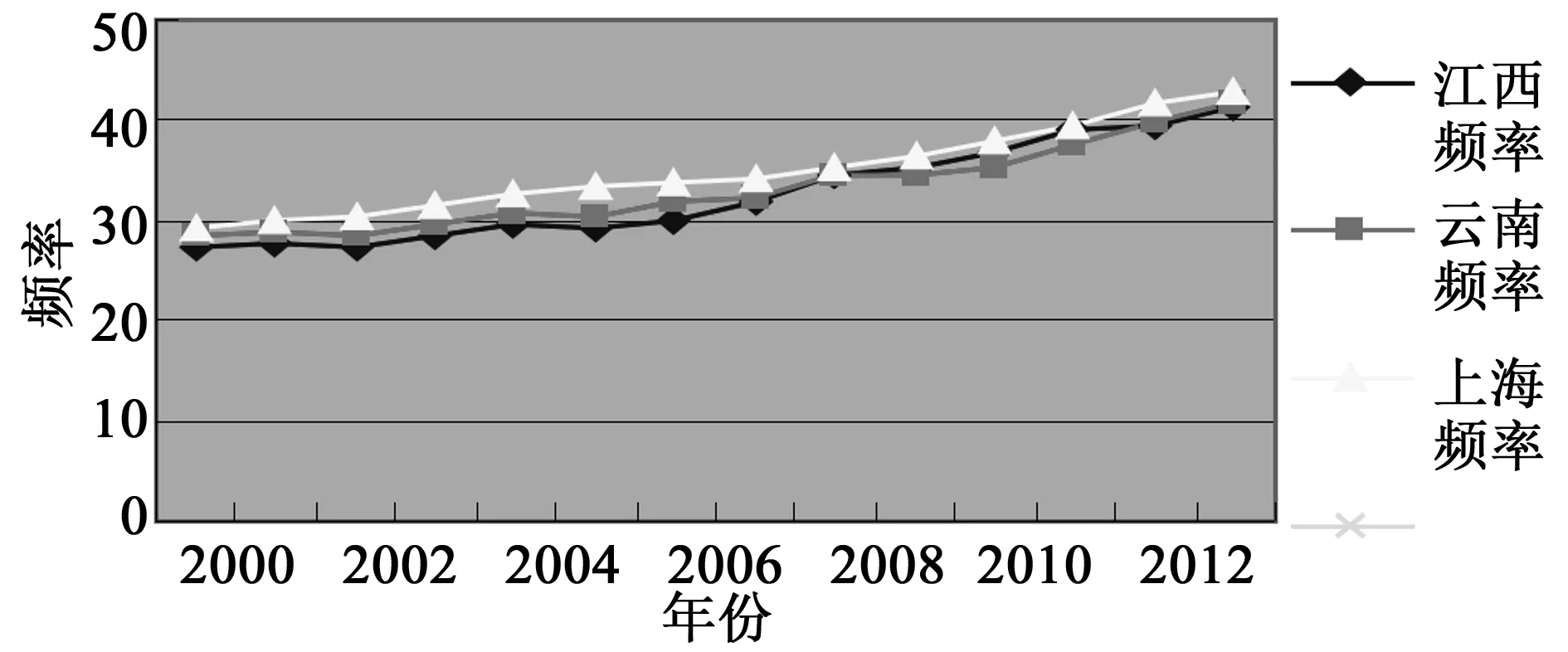

把重新犯罪率作为罪犯改造是否有效的评价标准,我们可以进行问题的转换——从宏观归因的角度看,重新犯罪率的增减系与一般性社会因素高度相关,还是与一般性改造因素高度相关?若要证明这点,总体思路是如果能够证明在一定期间内犯因性因素导致重新犯罪率增减,而这些因素我们又可以区分为哪些是一般性社会因素,哪些是涉及监狱改造性因素。所以在本研究中,我们坚持两个具体径路。一是对中国的东部、中部、西部的六所监狱2000——2013(图1)10年间的重新监禁率在时间与与空间分布上进行比较,即以上海、江西、云南各两所监狱的14年间重新监禁率作为因变量,影响重新监禁率的因素作为自变量进行统计分析。本研究为了使抽取的样本更具有代表性,我们采取了简单随机抽样中的分层抽样方法,即六所监狱的抽样样本既包括重刑期,又包括轻刑期,以便使样本具有较高代表性。对这六所监狱的重新监禁率与六所监狱所在地区可能影响重新监禁率的各项因素的指标进行横向的两项相关分析,初步得出影响重新监禁率的因素。二是在两项相关性分析的结果之后,还不能立即认定这些因素就是最终真正影响重新犯罪的因素,所以,我们在两项相关分析初步筛选出的因素基础之上,再对14年间的重新犯罪率进行多元回归分析。此多元回归分析是基于数据的纵向分析的结果,找出相关的影响重新监禁率的因素,最后在对横向与纵向的数据相互印证的基础之上,最终找出影响重新犯罪的因素。

图1 2000-2013年三地狱内在押犯重新犯罪频率 注:1、数据来源为江西、云南、上海六所男犯监狱,各包括一所重刑监狱和中轻刑犯监狱。2、重新犯罪频率系指100名罪犯中两次及以上的犯罪个数的频率。

那么如何把最终筛选出的影响重新犯罪的因素与罪犯改造是否有效联系在一起呢?本文的设想是对这些最终筛选出的因素的性质进行认定,会产生四种情形:一是如果是涉及改造环境、改造方案及改造过程中的因素对重新犯罪具有显著影响,而且非改造性因素对重新犯罪没有显著影响,即可以肯定改造有效。二是如果筛选出的影响因素为涉及非改造性的因素,且不包括罪犯改造性因素,则可以肯定改造无效。三是如果非改造性因素及改造性因素都不会对重新犯罪产生影响,那么就意味着重新犯罪系犯罪责任主体的纯粹意志自由选择的结果,不受任何外在因素的影响。四是如非改造性因素与改造性因素都会对重新犯罪产生影响,那么说明在一定条件下改造有效部分成立,但非改造性因素也不可忽略。

(一)影响重新犯罪率的因素

在简单相关性研究中,相关性关系的初步检验逻辑是,尽管相关不一定成立犯罪学意义上的因果关系,但无相关一定不存在着因果关系。[13]P151基于经验法则出发,我们运用犯罪学与监狱行刑理论的相关知识列举了下列可能影响重新犯罪率的若干因素,以初步检测哪些改造性因素及非改造性因素与重新犯罪率具有相关性。

(1)城镇居民可支配性收入,即城镇居民从总收入中扣除了缴纳给国家的各项税费,扣除了缴纳各项社会保险(不包括商业保险)等余下的总收入,反映的是某地区城镇居民的平均收入水平。(2)农村居民纯收入,即农村住户当年从各个来源得到的总收入相应扣除所发生的费用后的收入总和,反映的是某地区农村居民的平均收入水平。传统犯罪学理论对经济发展与犯罪的关系并没有形成共识,到底是贫困导致的犯罪还是因为经济发展水平越高犯罪率越高学界存在着争论。同样,重新犯罪与经济发展水平有没有因果关系,需要对上述两个指标进行同时观察。(3)城镇登记失业率,即指在报告期未城镇登记失业人数占期末城镇从业人员总数与期未实有城镇登记失业人数之和的比重。(4)城乡收入比,即指城镇居民的可支配性收入与农村居民纯收入的倍比数,系反映城乡收入差距最为直观的指标。犯罪率与失业率、及城乡差距的关系在西方传统的犯罪原因论研究较多,如社会失范理论、社会反常理论及社会冲突理论都把其作为犯罪原因结构论中不可忽略的要素。[14]P91-92但是,重新犯罪率与失业率、城乡收入比是否存在着相关性当前我国还未有研究。(5)中学以上文化程度人口比率,即指学龄(国家统计局的标准为6岁及以上)以上的人口中,初中以上文化程度在整个学龄人口中的比率。传统犯罪学研究中有观点认为人口素质在犯因性中具有高度的相关性,经验法则也表明狱内人口的文化程度较狱外人口文化程度差距较大。但是,文化程度对于重新犯罪是否具有犯因性,则可以观察中学以上文化程度人口比率与重新犯罪率是否呈现显著相关。(6)社会对具有前科刑释人员的接纳值,即指社会民众对曾经因犯罪判刑的人员的宽容度。它是反映社会对具有前科身份人员宽容的基本指标,可以划分为6个不同的宽容度,分别以接纳值赋值0到1,由低到高表示为社会对前科人员宽容度为非常不宽容、不宽容、不太宽容、较宽容、宽容和非常宽容。上述六项因素中前五项所有的数据来源于《中国统计年鉴》,第六项来源于课题组对东、中、西部对2087份调查问卷的样本数据统计。《社会对具有前科身份人员的接纳值调查问卷》我们设计了六个不同的问题,每个问题赋予相同的分值,得分越低表示越不具有宽容度,社会对具有前科身份人员的接纳度的统计公式为问卷人数得分值与总分值的比。传统犯罪学的标签理论认为,罪犯之所以从监狱里走出后重新犯罪,重要的犯因性因素就包括具有监狱化人格的罪犯重返社会困难重重,被犯罪标签化的人员重新社会化的主要障碍就是社会民众对前科人员在各个社会生活方面不同程度的歧视。鉴于此,本文把此因素列入考察范畴,若接纳值存在着显著相关,则能证明社会宽容度能够影响重新犯罪率。

上述六个因素从性质来看属于狱外的社会性因素即非改造性因素,系反映经济社会发展水平的重要指标,至于改造性因素,至少应当包括以下各项。(1)监狱干警大专以上学历人员比率,即指监狱干警总量中具有大专以上学历的干警比例,是反映监狱干警队伍素质的基本指标之一。(2)警囚比,即监狱干警数量与罪犯数量的对比,系反映政府对监狱的罪犯改造的财政投入的主要指标之一。(3)监狱干警月平均个别教育谈话次数。该因素系反映监狱干警对罪犯教育改造的精力投入状况重要指标之一。(4)罪犯平均每周劳动时间。本文之所以把该因素纳入到考察的范畴内,是因为我国传统罪犯改造理论当中一直把劳动作为改造罪犯的重要有效手段之一。(5)罪犯每周平均参加“三课学习”时间,即每位罪犯每月参加文化、职技、政治等学习的课时。组织罪犯参加“三课学习”是监狱对罪犯教育改造的基本手段,是衡量监狱教育工作的重要指标。(6)罪犯每周平均文娱时间,即每位罪犯每周享受体育运动、观看影视、书画比赛、棋类比赛等娱乐的时间。传统的行为矫治理论认为监狱应当向罪犯提供激励和宽松的矫治环境。(7)罪犯年参加心理矫治率,即一年中参加过心理咨询、心理矫正项目的罪犯在押犯总量中的比率。[15]P26-32我国监狱法明确了罪犯心理矫治在罪犯改造中的重要地位,是改造罪犯的重要手段之一。[16]P119-126上述七个因素都是反映监狱方面对罪犯改造投入资源的重要指标,那么,在实践中这些投入的资源是否能够影响重新犯罪率,我们需要进行相关性分析。

(二)重新犯罪率与再犯性因素的二项相关分析

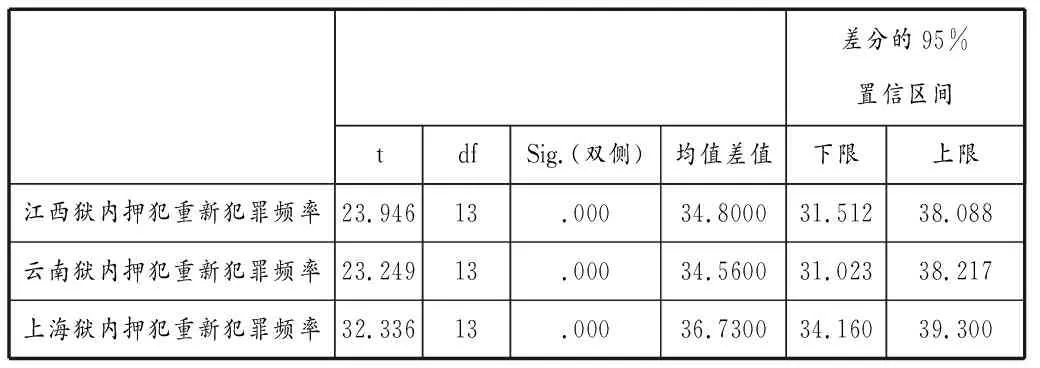

如表3所示,对江西狱内押犯重新犯罪频率与上海狱内押犯重新犯罪频率T检验显示,两者均值存在p<.001水平上(实际p=.000)之显著性差异,江西狱内押犯重新犯罪频率t值为23.946,而上海狱内押犯重新犯罪频率t值为32.336,从此也可以看出两地区的重新犯罪率存在着统计显著性差异。而江西与云南狱内虽然重新犯罪频率的t值则没有显著差异,但两地本身在14年间的重新犯罪频率变化也具有统计学意义上的显著差异。

表3 2000—2013年江西、云南省、上海三地狱内重新犯罪频率的独立样本检验

既然三地区重新犯罪率存在着显著性差异,那么究竟是何原因造成此种差异显然就具有犯因性意义上探讨之必要。以上述可能影响重新犯罪率诸因素指标为自变量,以重新犯罪率为因变量做三次二项相关分析,全部结果显示见表4。

表4 2000—2013年江西、上海、云南省三地重新犯罪率与诸因素二项相关分析结果

说明:1、表格中数字为pearson相关系数,越接近1意味着两两正相关程度越高,越接近-1意味着两两负相关程度越高。

2、**. 在0.01 水平(双侧)上显著相关,*. 在 0.05 水平(双侧)上显著相关。

3、第四栏中两两相关分析“结果”中“+”意为显著正相关,“-”意为显著负相关,“….”意为无相关。

从表4可以看出,在东、中、西部三省14年间的统计数据运用二项相关分析后,三个地区的重新犯罪率与十三项诸因素指标之间存在一致性的显著相关的共有七项。这七项为:城镇居民可支配性收入、农村居民纯收入、城镇登记失业率、社会接纳值、狱警大专及以上比例、罪犯每周文娱时间、罪犯个别教育谈话质量。其中,城镇居民可支配性收入、农村居民纯收入、狱警大专及以上比例三因素与重新犯罪率成正相关,即三因素数据高则重新犯罪率越高;相反,三因素数据低则重新犯罪率也低。城镇登记失业率、社会接纳值、罪犯每周文娱时间、罪犯个别教育谈话次数四因素与重新犯罪率成负相关,即四因素数据越高则重新犯罪率越低,相反,四因素数据越低则重新犯罪率越高。

而另外五项,包括城乡收入比、15岁以上人口文盲率、警囚比、每周参加三课学习课时、罪犯参加心理矫治率,因为要么相关性的程度不同,要么相关性的方向不同,导致因无法达成一致性的显著相关而被排除。(1)城乡收入比,因为江西、上海的与重新犯罪效率成反比,而云南省则成正比,故无法在方向上取得一致性显著相关性。(2)江西省的人口文盲率与重新犯罪率呈显著性负相关,但上海和云南的数据相关性程度很低,也无法证明两者具有显著相关性;同样江西省的警囚比与重新犯罪率呈现显著负相关,但上海与云南的数据相关性程度很低,也无法证明两者具有显著相关性。(3)江西与云南省罪犯每周参加三课学习时间与重新犯罪率呈现负相关,且江西统计数据呈现显著负相关,但上海统计数据则呈现正相关,三地区相关性在相关程度和方向上都不一致,故也可排除两者之间显著相关性。(4)江西与云南罪犯年参加心理矫治率与重新犯罪率无显著相关性,而上海的统计数据则呈现显著负相关,故也可以排除两者之间显著相关性。

七项因素中,城镇居民可支配性收入、农村居民收入从经验上判断应当属于直线相关(linear correlation),经线性相关分析检验,三地区的统计数据相关程度很高,譬如江西两者之间的相关系数高达.991。所以下文的多元分析中,这两个高度依赖的变量只需要使用一个即可。在二项相关分析被证实多个变量之间存在着高度线性相关,并且在性质上属于同质,则属于“多重共性”,即多个变量之间高度线性相关,故不必重复使用这些不相独立的多余变量。

(三)重新犯罪率与再犯归因的多元回归分析

多元回归分析是二项相关的自然延伸,是在此基础上计算出回归方程的常数项和系数。本文要旨在于探讨监狱的改造活动是否有效,即转换成再犯罪因素与重新犯罪率的相关性考察,为此,我们以重新犯罪率为因变量,以前述经过两项相关分析的初步筛选出来的六项因素作为自变量,来分析此六项因素到底哪几项因素在何种程度上影响重新犯罪率。

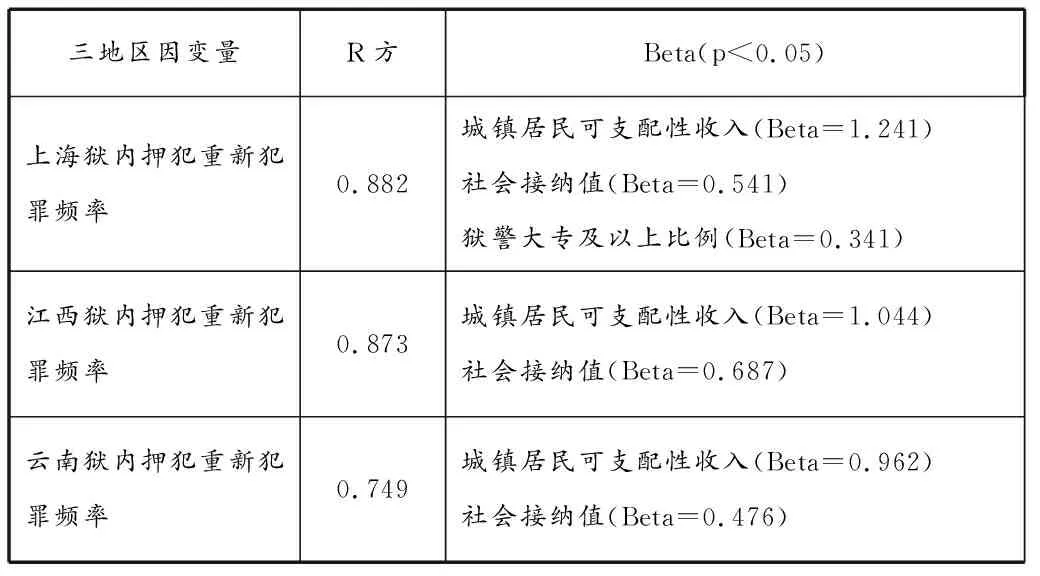

表5 狱内重新犯罪频率多元回归分析结果

说明:1、R方指因变量被解释的方差比例,值越接近1说明回归模型对因变量的解释力越强;

2、Beta是指标准回归系数,是一个变量解释对另一个变量的贡献。

3、p<0.05即P值小于0.05的变量,则意味着回归模型中系真正对重新犯罪频率有着显著影响的因素。

从表5中可以看出,上海的狱内重新犯罪频率经过多元回归分析后,删除了三个变量,而另外三个变量即城镇居民可支配性收入、社会接纳值及狱警大专及以上比例则得到了检验,R方显示有88%的方差可以由这三个变量得到解释。其中城镇居民可支配性收入的影响力最大(Beta=1.241),其次是社会接纳值(Beta=0.541),最后是狱警大专及以上比例(Beta=0.341)。江西狱内重新犯罪频率只有两个模型得到了检验,即删除了四个变量,只有城镇居民可支配性收入和社会接纳值满足进入标准,R方显示两者有87%的方差可以由这两个变量得到解释。云南省狱内重新犯罪频率则删除了四个变量,城镇居民可支配性收入和社会接纳值得到了检验,满足了进入标准,R方显示有75%的方差可以由这两变量得到解释。

对三个不同地区的三次多元回归分析后表明,原来经过两项相关分析的六项自变量中,经过三次筛选,只有城镇居民收入和社会接纳值在三次多元回归分析中都满足了进入模型的标准。城镇登记失业率、狱警大专及以上比例、罪犯每周文娱时间、罪犯个别教育谈话次数则因为无法满足进入标准而被删除。这就意味着城镇居民收入和社会接纳值在两种相关分析中始终显示出与狱内重新犯罪频率具有高度相关性。

(四)重新犯罪率的归因与改造是否有效的判断

上述分析结果表明社会经济越发达,社会对罪犯越不宽容,重新犯罪率就越高。白建军教授在分析犯罪与经济的关系也通过多元回归分析得出结论,经济发展与犯罪率之间呈高度正相关关系[13]P153。笔者与白建军教授都得出相同结论,即重新犯罪率与犯罪率的增长都与社会归因之经济发展高度相关,表明重新犯罪与犯罪的“犯因性”基本相同。其实,从经验上判断,重新犯罪率作为犯罪率的一个部分,两者的犯因性因素一定会存在着共性,即人之所以会犯罪,社会原因现实的存在,但仅从经济发展来解释犯罪率与重新犯罪率的趋重显然无法从本质上解释其根本原因。我们撩开经济发展的面纱,可以从其背后发现真正的社会性因素。正是中国经济近几十年的高度发展,原先超稳定的社会结构发生了剧烈的变化,利益再分配过程中各个阶层内部分化导致利益冲突不断激化,二元城乡结构也不断面临冲击,物质与价值观念不断多向变迁,这些都为重新犯罪的滋生提供了肥沃的社会土壤。另外,社会接纳值成为重新犯罪率之社会归因,深刻反映了罪犯复归社会后重新社会化过程中,整个社会对罪犯宽容度显著影响着罪犯的行为选择。

经过两项相关分析与多元回归分析之后,原先我们考察的十三项因素仅检测到城镇居民可支配性收入(包括多重共性之农村居民纯收入)、社会接纳值与重新犯罪率存在着显著相关,而这两个因素都是非改造性因素。既然这两个因素都是非改造性因素,而另外与改造相关的十个因素都被排除,那么,我们可以得出结论,即当前中国的罪犯改造活动基本没有效果。但是,在此我们就可以明确地肯定改造无效论吗?重新犯罪的“祸端”仅在于设施外(社会)吗?

改造是监狱在人类文明艰难史的演变中嫁接而来的,是作为监狱本质机能的惩罚的负面后果的必要修正与主动补充,是作为监狱次生机能存在的,是监狱行刑文明与行刑人道主义的必要内涵。[17]P79可以说,正是改造在监狱中的广泛应用,监狱的现代化才正式登上行刑的历史舞台。但是,若如本文所经过的实证分析得出到的结论,即改造无效,我国的刑罚效益则无从谈起,也意味着国家投入的巨大资源与重新犯罪率成负相关。事实上可以得到印证的是,近年来我们国家的两极化刑事政策正偏向于“重重”而非“轻轻”,实质意义上的刑罚制度的趋重主要体现在死缓犯减刑限制、数罪并罚最高期限的延长、假释对象条件的限制等。[18]P135

另一方面,我们国家的警囚比越来越高,干警大专及以上学历比也越来越高,罪犯参加三课学习的时间也逐年提高,罪犯文化娱乐时间也在增加,而这些从经验上判断与改造性相关因素的积极改善却在总体上对重新犯罪率并不产生显著性的影响。但是,如果说在宏观上对改造因素的考察会得出改造无效的结论,那么,从微观层面上我们还必须考察具体的改造活动对重新犯罪是否具有一定的效果,才真正能够作出肯定或者否定的回答。

四、以循证改造为基础的改造个案效果分析

加拿大Andrews 和Dowden教授在一个对374位罪犯的矫正项目实验中发现,不合适的矫正强度会浪费矫正资源,甚至研究表明对低风险罪犯提供高强度的矫正可能增加罪犯的犯罪行为。监狱对再犯风险低罪犯提供矫正的效果并不十分明显,减少重新犯罪总量不到3%;但是对于高风险罪犯提供矫正却能够导致重新犯罪的大量减少。[19]

借鉴西方学者对罪犯循证矫正的方案,我们对上海市提蓝桥监狱选取刑期还有两年即将出狱的168名暴力性罪犯作为样本,经过一年多的循证改造,从数据采集、样本分析、制订方案再到效果评估严格遵循循证改造基本原则,以期在个案的处理上考察改造是否有效。首先,我们对样本进行严格的数据采集,进行科学的风险性评估,包括运用《艾森克量表》、《罪犯改造效果评估量表》、《暴力犯风险等级评估量表》等评估工具系统,对罪犯的性格特质、悔罪态度、家庭关系、改造表现、暴力危险程度等影响罪犯再犯罪风险的重要影响因素逐个测量。其次,在168个样本数据收集后,每个罪犯的犯因性需求再进行评估,划分为再犯风险性高、再犯风险性一般及再犯风险低的三类。再次针对上述犯因性需求分析相对应的改造性需求,并针对每个罪犯的改造性需求制订相应的改造方案,从心理矫治、法律意识培养、日常改造、家属帮教、职业培训等方面进行综合改造。对改造需求性大的加大改造力度,对改造需求性小的扩大其改造自治权。最后,在为期一年多的改造方案结束后,再运用上述评估工具对168位罪犯进行评估,并在罪犯出狱后三年后对这些罪犯进行跟踪回访,统计重新犯罪的情形。评估及统计结果如表6。

表6 168名暴力性罪犯循证改造项目描述性统计

数据来源提供:上海市提蓝桥监狱。

从为期一年的循证改造结果来看,基本印证了坚持“犯因性需求—改造性需求—改造方案实施”的循证改造原则的改造效果。如表6所示,经过科学的心理矫治后,改造需求量大的掠夺型性格的罪犯的均值降低了6分,并且数量上减少了8。悔罪态度较好的罪犯改造强度小,效果不明显,但对悔罪态度较差的,施加高强度的改造方案后,均值从4.1增长到5.4。其他的四个因素也基本如此,即家庭关系较差、改造表现较差、暴力危险性程度高的罪犯施加高强度的改造方案后,其改造效果最为明显,而那些数据表明再犯风险较低的罪犯则改造效果并不明显。其实,从再犯风险干预与循证改造的基本原则出发,对于那些再犯风险较低的罪犯毋须施加高强度的改造方案,否则可能适得其反。最终从考察参加循证改造方案的168名罪犯出狱后重新犯罪的情形来看,也验证了改造方案实施的科学性。一年内的重新犯罪比例仅为6%,比该监狱重新监禁率要低很多。从上述168个循证改造个案的结果来看,总体上改造效果不错,基本能得出改造有效的结论。

五、对两种结论考察的最终结论

从上述研究来看,宏观上考察重新犯罪率与再犯归因的关系时我们得出“改造无效”的基本结论,而从168个具体循证改造个案的改造效果来看,又得出“改造有效”的基本结论。从论证的过程来看我们严格遵循了相关的定量与实证的研究范式,但从两者的结论来看却完全相反,研究得出的结论产生了严重的冲突,两种结论似乎使得研究走进了死胡同。但我们认为,正是由于两个研究角度的不同得出不同的结论,才使得研究结果合乎情理。

其一,一个国家重新犯罪率的高低作为衡量罪犯改造有效的唯一评价标准,但反过来却无法证明一个国家的重新犯罪率的高低完全取决于罪犯改造是否有效。我们前面分析得出结论,重新犯罪率的最终真正有效因素为经济发展水平和社会宽容度,关涉改造性的因素对重新犯罪率相关性程度并不高,这就意味着影响重新犯罪的因素为社会归因。但具体到任何一个社会内的重新犯罪的个体,都是社会环境下的产物,都是个体化的社会演变过程。正如德国学者乌尔里希.贝克教授所认为:“个体化不再是私人境况,而且总是制度性的,解放了的个体变得依赖于劳动市场,而且因为这样,它们依赖于教育、消费、福利的管理与支持、交通规划、消费供应及医学、心理学和教育学咨询和照料的种种可能性和风气。这都指向个体境况的依赖制度的控制结构。个体化成为依赖于市场、法律和教育的社会化的最先进模式。”[20]P160同样,作为社会个体的重新犯罪人,即便在狱内建立起不再犯罪的观念,一旦面对因不同经济发展水平及不同社会宽容度引起的各种社会性犯罪诱因,见诸于主观的个体化的重新犯罪则难以避免。

其二,微观条件下的个案改造有效与宏观条件下重新犯罪率连续上升之间的矛盾并非悖论。重新犯罪是个体自由意志的选择结果,狱内的循证改造是对个体自由意志的干预,从历史与逻辑的角度出发都可以印证这种干预的有效性。只不过这种干预的有效性在时效上并非永久,正如某种流行疾病治愈后遇到病原体再次患病一样,我们不能否定前次治疗的有效性。然而,行刑实践中的罪犯改造饱受诟病,以致改造无效论大行其道。人们在忙于谈论改造是否有效的时候,却忘记了一个需要正本清源的事实,即“改造方法”本身是否科学和有效。[21]P79在改造实践中,正是大多数改造个案中因为没有制订科学的改造方案或改造方案本身不科学而导致改造效果不明显,使得行刑效益广受质疑。

其三,前面两点结论恰好证明了一百多年前的李斯特的那句名言,即“最好的社会政策,也就是最好的刑事政策”。控制犯罪是一个极其复杂的综合系统,它既包括刑罚权运行机制的合理设置,使每个改造个案得以科学实施,从而使刑罚执行得以发挥最大的效益,还更应包括整个社会控制的过程。既然证明社会因素对重新犯罪具有显著相关性,那么,合理的社会政策过程必然具有控制重新犯罪的现实意义。