中国活动火山监测与研究历史回顾

许建东

前 言

火山喷发是地球自形成以来就一直存在的一种自然现象,它将地球内部物质带至地表,为地球上生命的起源和演化提供了物质基础,还为现代工业的发展提供了许多重要的矿产资源。可以毫不夸张地说,火山喷发是我们了解地球内部的窗口,火山作用是地球自身形成和演化至今天这种状态的一种不可或缺的基本地质作用,也为现代物质文明的发展提供了重要基础。

但是,火山喷发也给人类带来了巨大灾难。例如,公元79年意大利维苏威火山喷发,当时繁华的庞贝古城被火山灰所掩埋;希腊桑托里尼的火山喷发导致公元前1400年间米诺斯文明突然消失;1815年印度尼西亚坦博拉火山猛烈大喷发,造成的直接死亡人数约1万人,喷发次年的全球气候异常,致使8.2万人死于喷发后的饥荒和疫病,因此这次大喷发成为有史以来最猛烈、死亡人数最多、对气候影响最大的火山喷发之一;我国长白山天池火山公元946年发生的千年大喷发摧毁了方圆50km半径内的森林生态,甚至在2400km以外的库页海沟以及北极附近的格陵兰冰川,都保留有明显的源自天池火山的火山灰;2010年的冰岛埃亚菲亚德拉火山(Eyjafjallajokull)喷发,火山灰肆虐欧洲,迫使很多机场关闭,航班取消,给世界的空中交通造成了极大的影响,因此火山喷发实际上也是一把双刃剑。怎样既充分开发利用火山资源而又将火山灾害损失减少到最小,使人类和火山和谐共处,这既是“国际减灾十年计划”向国际社会提出的任务,也是那些具有火山灾害或潜在火山灾害威胁的国家所面临的挑战。

图1 中国火山监测站分布图

中国地域辽阔,虽然缺少现代火山喷发,但新生代火山分布极其广泛。在国家“九五”计划实施之前,由于对我国火山缺乏认识,对我国活火山的监测几乎是空白,甚至缺乏火山研究的专业队伍;对中国的火山研究也大都集中在火山岩的地层、岩石学与地球化学工作方面,有关火山地球物理、火山监测和火山灾害的预测预防工作规模很小且缺乏连续性。1990年以来,在老一代科学家们的多方呼吁和全国第一次火山学术讨论会的建议下,中科院地学部会同中国地震局召开《中国火山监测与研究》咨询会议,提出“关于及早加强我国长白山、腾冲、五大连池三个现代活动火山地区监测研究的意见”,并得到国务院领导的高度重视。由此开始,在全国范围内开始了全面系统的活动火山地质调查和潜在火山灾害研究工作,并有重点地对以长白山天池火山为代表的6个火山开展了系统监测(图1),逐步建立了火山监测与研究的专业队伍。

中国活动火山研究发展历史

中国火山学科的发展可以追溯到20世纪60—70年代,在此期间完成的不同比例尺地质填图工作中,对相应火山区的火山锥体结构、熔岩流范围及喷发时代与期次,都开展了较为广泛的调查研究工作。1975年中科院尹赞勋赴大同火山区进行野外考察,撰写了《大同火山的活动时代》一文,这是我国第一个关于某个具体火山的火山研究工作成果。20世纪80年代是火山岩石学研究的鼎盛时期,以玄武岩中上地幔包体研究为代表的诸多成果源自于当时的大专院校与科研院所,在地质填图工作中也得到了较为普遍的应用。例如,中国地震局地质研究所前任所长刘若新等开展的我国东部新生代火山岩及其深源岩石包体的岩石学和地球化学研究,中国地震局何永年、林传勇等开展的幔源包体显微构造及上地幔流变学特征研究等都获得了丰富的成果。20世纪90年代初期,国家自然科学基金会和地震行业基金会分别首次设立了专门从事火山学研究的项目,开始了真正意义上的火山学研究工作。刘若新等在东北火山地区开展了活动火山的调查研究,提出长白山天池火山是一座具潜在喷发危险性的活动火山,并利用当时最先进的14C测年方法首次确定了长白山火山千年大喷发的年代。在他们坚持不懈的努力下,1995年启动了我国第一个国家级的活动火山项目“中国近代若干活动火山的监测与研究”,揭开了我国活动火山研究崭新的一页,这是我国第一次系统、全面、综合地进行火山监测与研究的项目,它的实施为我国火山事业的发展打下了坚实的基础,结束了对长白山天池、云南腾冲、黑龙江五大连池等具有潜在喷发危险的活火山不设防的局面,并在全国范围内逐步建立了活动火山监测与研究的专业队伍。

从“九五”开始,中国地震局所属专业火山研究队伍与国内相关高校与研究所同人一起,在科技部和国家自然科学基金委的持续支持下,在我国大陆主要火山地区如吉林长白山、黑龙江五大连池、内蒙古大兴安岭、云南腾冲和海南雷琼等地系统开展了火山地质和火山岩地球化学调查与研究,在火山岩浆演化、火山喷发历史和喷发机制方面取得了一系列创新性成果,如以长白山火山为代表的双岩浆房互动和岩浆混合作用触发喷发,以及其他火山具有多样性玄武质岩浆和单成因喷发特点等,这些新的认识推动了我国活动火山研究的进程。

以中科院地质与地球物理研究所刘嘉麒院士为代表的国内科研团队也取得了众多优秀研究成果和认识。例如《中国火山》一书的出版,代表着刘嘉麒院士对中国境内新生代火山年代学研究的系统性测年成果,其中归纳整理、测试的大量火山喷发年龄数据,是我们开展相关火山研究工作不可多得的参考依据背景资料。

“十五”期间,在科技部的支持下,由中国地震局牵头相继开展了“琼北火山探查及喷发危险性研究”“吉林东部活动火山灾害预测研究”“火山灾害预警研究”等社会公益性研究项目和国家科技攻关项目,在我国长白山天池、腾冲、镜泊湖、琼北等火山区持续进行地震、地形变与流体地球化学的流动监测,结合固定台站监测数据进行分析研究,建立火山基础数据库,分析火山活动性,确定监测和防灾对策,并建立了火山信息网络系统为政府和公众服务。

“十一五”期间,在科技部的持续支持下,中国地震局主持实施了国家科技支撑计划课题“火山监测、预测关键技术与方法研究”和地震行业科研专项“中国主要活动火山喷发序列研究与灾害预测”。通过火山地震观测、GPS和大地水准测量、遥感分析、野外地质调查与数值模拟等手段,研究火山喷发与各种火山前兆活动的关系,探索火山喷发预测与火山灾害评估的方法,并以长白山天池火山和腾冲火山群为试点,发展了适合我国特点的活动火山调查和监测技术,为未来我国大陆地区活动火山的全面普查和监测工作打下了基础。

从20世纪90年代开始至今经过近30年的努力,现已在全国范围内形成了一支包括火山地质、地球化学与地球物理等多学科综合的火山研究队伍。该队伍现已成为我国活动火山研究的中坚力量。2008年,国家自然科学基金委员会在地质学科下新增设火山学二级分支学科,这是1986年国家自然科学基金委员会成立以来在地质学科仅有的2个新增分支学科之一,此举确立了火山学研究在基础科学研究中的地位,给我国活动火山研究和学科发展以极大的支持。

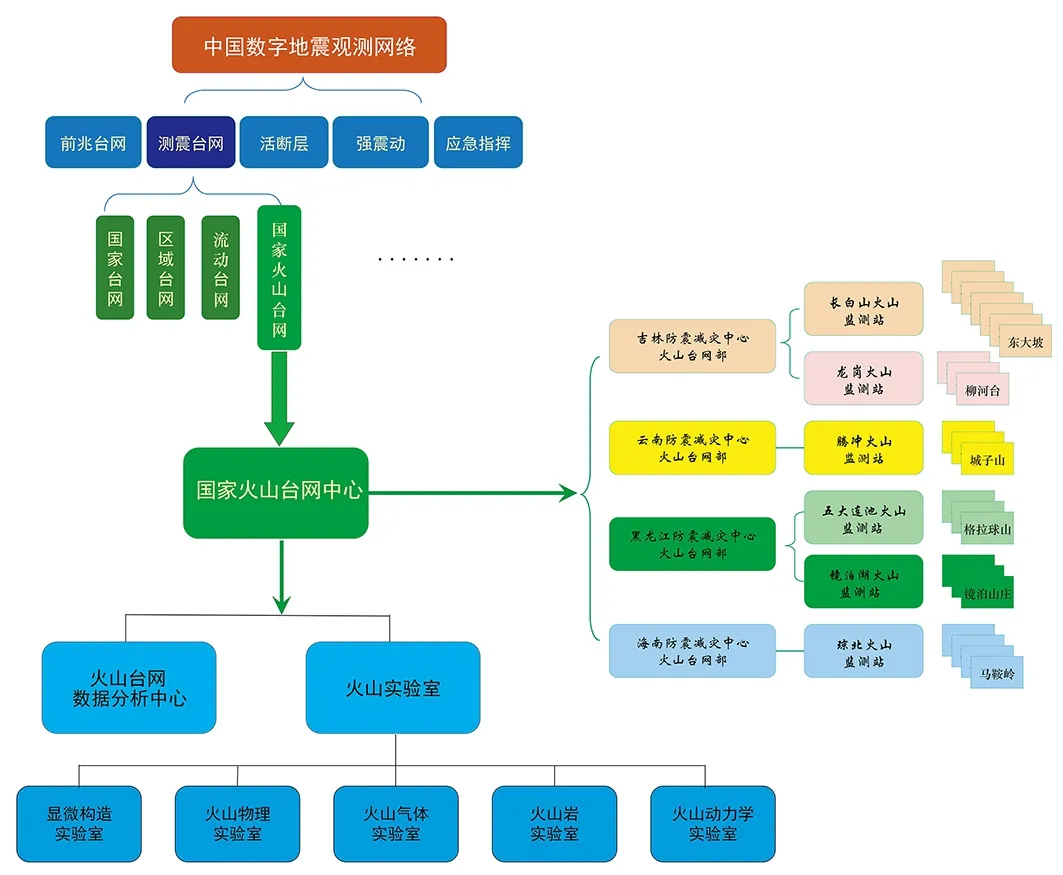

图2 中国火山监测台网组成示意图

为了推动国内火山学研究工作的开展,我们也十分重视国际交流工作。采取走出去,请进来的方式,吸收国际火山学与火山灾害研究的最新成果,并应用到我国境内若干活火山的研究工作中。在1990年,我所邀请到现代火山学鼻祖GPL Walker教授来华访问一周,无论是野外考察,还是室内讲学,都使我们更加系统地了解了现代火山学与火山灾害研究的工作内容与工作方法。随后在中国火山学会会员内部开展的火山物理讲习班,结合我国火山研究工作实际,迅速地普及了国际上有关火山研究的各种专业知识。2000年,国际火山学会主席RSJ Sparks教授的讲学访问,则直接推动了我国“十五”火山项目研究工作中火山监测与灾害防治工作的进步。随后,世界火山学会秘书长S McNutt教授一行在天池火山观测站为期一周的交流访问,大大提升了我国火山地震监测与火口湖灾害研究工作水平。自20世纪90年代中期开始,通过多批次选派专业研究与管理人员赴国外实地考察火山与参加学术会议,了解了发达国家火山与火山灾害研究的最新成果。无论是具体的火山个案,还是系统性国家层面的火山减灾方案,对我们都提供了很好的借鉴。近年来,随着与众多国际知名火山学家和火山监测站的广泛科学交流,我国的活动火山研究水平日趋提高,国际影响力也日益增强,对国际火山学科的发展起着越来越重要的作用。

中国活动火山监测

随着对我国火山活动性认识的不断深入和对潜在火山灾害风险的认知,火山喷发危险性监测、预测及减轻火山灾害的迫切性及重要性引起了我国政府和人民的极大关注。2000年2月12日,为落实国务院有关中国地震局承担减轻可能遭遇的火山灾害职能的指示,加强对活动火山的监测与研究工作,防御与减轻火山灾害,中国地震局成立了中国地震局火山研究中心,挂靠在中国地震局地质研究所。火山研究中心作为中国地震局火山监测研究的牵头单位,致力于提高我国的火山监测预防能力和火山学学科的学术水平,培养火山监测研究队伍,目前已成为我国火山监测研究的核心基地。

目前国际上常用的火山监测手段包括地震、形变、重力、电磁、地化、温度(喷泉、喷气)、水文、遥感及视频实时观测等。中国国家火山监测台网中心于2006年正式建成并开始运行(图2)。本着 “有所为,有所不为”的原则,在综合考虑“危险性”与“危害性”的基础上,把以长白山天池火山为代表的6处活火山纳入了中国火山监测台网,它们分别是吉林长白山天池火山、龙岗火山、云南腾冲火山、黑龙江五大连池火山、镜泊湖火山和海南琼北火山。随着火山研究程度的深入和国力的提高,今后将有更多的活火山受到监测。

我国的火山监测台网由火山观测点(站)、火山监测站、区域火山台网部、国家火山台网中心四级结构组成。

1.火山观测点

为获取火山活动信息而建立的观测点,包括单种测点或多种测点,实施相关观测数据的采集、存贮和传输。

(1)火山地震测点,监测火山区域内的地震活动。火山地震测点应配置宽频带数字地震观测系统,部分测点因条件特殊,可配置短周期或甚宽频带数字地震观测系统。

(2)火山重力测点,观测火山区地表重力变化,包括流动重力测点和定点相对重力测点。

(3)火山形变测点,监测火山区地表变形,包括流动水准测点、连续GPS测点、流动GPS测点、定点倾斜观测点和跨断层测距观测点等。

(4)火山流体测点,采集火山流体样品,主要是泉点或喷气孔。

2.火山监测站

负责特定区域火山活动监测、数据常规处理、数据速报、数据存储管理和观测站维护、火山地震速报和火山异常事件的国家级火山观测台站。

3.区域火山台网部

负责区域火山观测台网的运行监控、数据汇集、数据处理、数据存储、数据传输、数据管理,承担本区域火山地震速报及前兆异常上报等任务。

4.国家火山台网中心

设在中国地震局地质研究所的国家火山台网中心,负责全国火山观测台网及火山流动观测的数据汇集、数据分析处理、数据存储管理、数据服务,承担火山异常判断、火山灾情分析、组织会商和上报等任务。应用现代先进的科学技术,国家火山台网中心还分别设立了火山气体测试实验室、火山岩矿实验室、火山灾害模拟实验室,承担着全国火山岩测试、火山挥发份测试、火山灾害模拟等实验室工作,以及通过互联网提供数据服务和火山宣传工作(www.volcano.org.cn)。国家火山台网中心为我国火山监测、预警、防灾、减灾及相关的科学研究提供高标准的基础技术平台,最终达到增强防御火山灾害的能力,有效地减轻火山灾害。

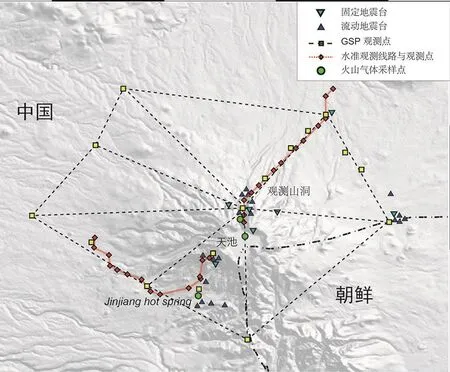

长白山火山是中国大陆规模最大的活动火山,历史上发生过多次喷发,其中公元946年的大喷发是两千年以来全球规模最大的喷发之一。长白山火山监测站是6个火山监测站中手段最全、测点密度最大的监测站,由11个地震观测站(其中有三个井下摆),16个GPS观测点,50km长的两条水准观测剖面,5个温泉水化观测点,以及一个定点形变观测山洞组成(图3)。2007年长白山火山监测站被中国科技部定为国家重点野外科学观测试验站,现已发展成为多学科、多测项、点线面相结合、具有国际先进水平的综合性火山监测示范基地。

图3 长白山火山监测站与长白山火山监测台网的构成

通过对长白山火山自1999以来的地震、形变和气体地球化学连续监测资料的综合分析,我们获得了2002—2005年“岩浆扰动”期间深部岩浆扰动的同步异常信号,发现长白山火山岩浆活动类似于世界上其他地区活火山,具有“活跃期”和“平静期”交替的周期性特点。通过对火山地震的精定位和GPS与水准观测数据的联合反演,提出引起上述扰动事件的浅部岩浆囊位于天池火山口下方约5km处。通过与2010年喷发的冰岛埃亚菲亚德拉火山监测数据的类比,初步认定目前长白山火山处于周期性的岩浆补给阶段,无近期(数年)喷发危险,但中长期(数十年)喷发危险性不可忽视。

中国火山数据库建设的重要性与迫切性

我国大陆境内新生代火山岩分布面积约18.6万平方千米。在过去20多年的工作中,我们初步完成了以我国东北长白山天池火山、黑龙江五大连池火山及我国西南腾冲火山等三座活火山为代表的近代活火山的地质调查与填图工作,认定了以长白山天池火山为代表的1万年以来有过喷发的十几座活动火山。通过30多年的努力,中国活动火山监测与研究均取得了一系列重要学术成就。在火山地质方面,完成了我国主要火山活动区的火山地质填图,理解和认识了主要活动火山的喷发物理过程;在火山岩石地球化学方面,通过矿物、岩石主微量元素、同位素地球化学和年代学研究,初步摸清了我国活动火山的岩浆演化规律和活动历史;在火山监测与灾害性研究方面,积累了以长白山天池火山为代表的6座活火山20多年的监测数据,发展了适合中国活动火山特点的火山喷发危险性和灾害分析理论与方法,完成了与国际接轨的火山灾害区划图。自20世纪90年代中期开始的轰轰烈烈的中国大陆活动火山与喷发危险性预测研究至今已20多年,积累了海量火山监测与研究成果数据,急需建立中国火山数据库,为中国活动火山研究可持续发展服务。

建立中国火山数据库不仅是减轻我国火山灾害的基础工作,是对我国大陆活动火山活动规律性认识的重要步骤,还可为火山资源、环境的评价、旅游开发和当地经济可持续发展等提供重要科学依据。中国火山数据库作为国家科技基础性调查工作,对于科学认识我国火山活动特点和潜在火山灾害评估提供重要的基础数据,同时也对全国火山研究队伍的健全、培养和可持续发展起着极其重要的作用。

通过建立我国活动火山数据库,可以帮助我们进一步了解大陆板块内火山作用,同时透过火山这个窗口了解地球内部的岩浆作用过程和喷发机制,为预测未来的火山喷发类型及其灾害特点和防范措施、火山活动规律等提供科学依据。建立中国火山数据库,将完善我国活动火山的整体布局,为科学认识我国火山活动特点和潜在火山灾害评估提供基础数据,为中国活动火山的监测与研究工作提供必要的基础支持;在实践中活动火山数据库将为我国活动火山地区火山资源的保护和合理开发、各级政府对于减轻未来可能的火山灾害对策的制定等方面,提供重要依据;为中国地震局火山应急预案的实施提供科技支撑。

正在建设中的中国火山数据库包括四个重要部分:(1)火山地质资料库(含内蒙古大兴安岭、东北、青藏高原、华北及东南沿海新生代火山岩地区的火山地质、岩石学和地球化学数据库);(2)活动火山监测数据库(含长白山火山、腾冲火山、五大连池火山、镜泊湖火山、龙岗火山、海口火山1999年以来的测震、形变、流体地球化学监测数据);(3)火山灾害模拟数据库(含火山灰空降、火山碎屑流、火山熔岩流、火山泥石流灾害分析软件和中外重要火山灾害区划图);(4)其他数据库(含基础地理数据、遥感数据、火山区深部结构地球物理数据、火山史料和火山科普资料)。以上述数据库为基础,利用GIS数据库管理技术打造完整的数据库交流平台,支持高级检索功能,通过网络可以查询整个中国新生代火山地质、活动火山监测、火山灾害以及与中国活动火山监测研究相关的海量信息。

国际上多火山的发达国家对火山的基本科学数据、资料工作都非常重视,特别是一些著名火山都建立了较为完备的火山样品与数据库,通过网络可以直接浏览有关火山的系统构成、喷发物与代表性样品测试资料等相关数据。长期以来我们对中国主要活动火山科学数据的收集、资料积累和保护意识淡薄,特别是缺乏有目标地开展系统性地样品采集、鉴定、分析和建库基础性工作,加上已有的资料数据分散,缺乏统一管理和共享交流的平台,难以充分发挥资料数据和研究成果促进科研、教育,服务社会之目的。在中国地震局地质研究所中央级公益性科研院所基本科研业务专项的支持下,目前已完成了中国活动火山数据库的架构建设,各类相关的火山数据正在录入中。相信中国火山数据库的建成将为中国火山研究可持续发展提供强有力的技术支撑。

结束语

总体来看,与国际火山学发展现状相比,我国火山学的研究起步晚,很多研究领域尚属空白。我国火山学的研究仍以火山地质学、岩石学、地球化学与年代学个性化研究为主,缺乏系统的火山学综合研究,而定量化的火山物理、火山化学和数学模拟计算研究更少,因此我国火山学的研究与先进的国际火山学的研究尚存在明显差距。近些年来,我国火山学者逐渐认识到了系统开展活动火山学综合研究的重要性,即把火山地质学、火山物理学、火山地球化学、气候学、灾害学、环境学、地球物理探测和火山活动性监测等有机联系在一起,综合探讨火山活动的动力学机制,研究火山的灾害和防御,探讨火山喷发对气候环境的影响。相信对中国火山监测与研究历史的科学回顾与总结,尽快建成中国活动火山数据库,将会使中国火山研究尽快进入一个新阶段。