VR不是电影艺术的未来

刘 帆

晚近以来,在资本、技术商人和媒介的合谋与联动下,虚拟现实技术(Virtual Reality,简称VR)迅速走进公众视野,个人可穿戴式VR设备渐呈普及之势,各式VR体验成为普通民众新的生命感知。狂热而敏感的技术商人似乎看到了其背后蕴藏的巨大的逐利空间,开始与需要不断制造舆论话题的传媒联手推销起这个并不时新的概念①,使其迅速成为新的社会热点乃至时尚,甚至在很多电影学术研讨会上,学者们也言必称VR,更有媒体欢呼2016年是“VR元年”②。然而仅仅在一年之内,VR现象又被迅速唱衰。“被称为VR元年的2016,是如何一步步变成衰退年的?”③其实,对于VR和电影相关问题的学术研究也随着前者的社会温度起伏不定。通过“VR”和“电影”两个关键词的组合在中国知网查询,相关论文在2012年仅有2篇,2013年有3篇,2014年有2篇,2015年为3篇,而在所谓VR元年的2016年则突增至61篇,至2017年,相关论文更是增至86篇。不管虚拟现实这个话题的社会热度如何演变,都需要我们对其进行相对客观和冷静的审视,而本文的焦点亦落至VR与电影之间的关系。

一、VR的主体特征与应用价值

VR,即虚拟现实技术,并非是一种或一类独立的数字技术,而是一种“综合计算机图形技术、多媒体技术、传感器技术、人机交互技术、网络技术、立体显示技术以及仿真技术等多种技术而发展起来的综合性技术”④。VR的应用具有三个“I”的指征,分别是沉浸感(Immersion)、交互性(Interaction)、构想性(Imagination)。前两个“I”又是最核心的价值与主要特征。相较于倚助传统影音技术、电脑CGI技术实现的电影、电子游戏的“影音界面”,VR创制的是可观、可听、可知、可感、可触、可嗅、可进入、可交互的“全感官世界”和“拟真生态”。“这里的环境不再是故事发生的背景或场景,而是互动的时空,即活着的‘生态’。这也就意味着必须允许进入这一生态系统的生命与环境发生某种程度上的互动,而这一互动过程本身就是生命体验环境的过程。”⑤简言之,VR作品的主体特征就是:全感知、深沉浸、高代入、强交互。

在利用相关技术模拟人类生理感知方面,“日本于2004年开发出一种嗅觉模拟器”⑥,而“2009年3月英国的工程师在物理科学研究会上展示了能提供味觉、嗅觉和皮肤温度感受的原型虚拟茧(virtual cocoon)”⑦。近期,美国罗切斯特大学一个研发小组研制出一款名为“体感背心”(Hardlight Suit)的力反馈背心,这款外观就像是一副盔甲的设备包含十六个独立控制的触觉反馈区域,能在VR游戏中提供更真实的击打动作体验,让用户与虚拟环境进行互动,无论游戏中的撞击、地震、拳击还是下雨,都能够得到逼真的反馈与感知。在高仿真虚拟现实影像方面,代表性的作品是使用Oculus Rift(一款为电子游戏设计的头戴式显示器)观看的十分钟影像《迷失》(Lost)。它讲述了一个机械手臂在森林中寻找自己身体其他部分的过程。有时,观众必须抬起头才能看到巨大机器人的上半身,这形成了视角的全域化,制造了十足的沉浸感和临境体验。更进一步的“代入体验”还有2017年在圣丹斯电影节(Sundance Film Festival)上“山峰虚拟现实单元”(VR on the Mountain)展示的作品《树》(Tree)。体验者在戴上VR头显、背上背包之前被要求在一小盒土中种一颗真实的种子。正式体验开始后,体验者会认为自己就是刚刚种下的那颗种子,在雨林中萌芽,成长为参天大树,随后破坏者进入了雨林并将雨林毁灭。整个过程中,体验者身边的风扇会营造出一种雨林中空气很新鲜、有风吹过的感受,脚下的地板会模拟出雨林被毁灭时的剧烈震动。

麦克卢汉曾指出,一切媒介都是人的延伸,“这样的延伸是器官、感官或曰功能的强化和放大”⑧。我们有理由认为,VR作为一种技术性媒介,不仅是人体生命感知的全面拓延,甚至如时空机一般,瞬间就可以将体验者个体推送/投掷到未知之境,并开启一段旅程。凭借VR技术及其装备的实现和不断精进,一种向“逼真”演进的全感知、深沉浸、高代入、强交互的“拟真生态”成为可能。

VR创建的“拟真生态”之核心价值在于“虚拟体验”,其当下主要的应用领域即由“VR+”的内容构成,从爱奇艺VR频道的栏目设置可见,主要涉及游戏、旅游观光、科技教育、购物体验、运动竞技、试乘试驾以及所谓的电影(主要是两三分钟的影像短片)。与此同时,有媒体新近报道称:“2021年我国将成为全球最大的VR市场,规模可达790.2亿元。”文中所列举的VR产业聚集在游戏、科普教育、旅游体验和康复医疗等领域⑨,其中并没有电影。

那么,VR与电影究竟是否能够融会相“+”?是否会带来电影这门艺术的颠覆性革命?它真的是电影艺术的未来吗?我希望通过二者在体认模式、影像语系、核心价值等方面的比对予以研判。

二、VR与电影:体认姿态/行为价值的错位与幕/屏融逝

各类“VR+”作品在诸多领域带来了“一种数字媒介制造的多感官互动体验”⑩。我认为,这种“虚拟体验”与“看电影”在行为模式、行为价值、幕/屏边界等方面有着重大区隔,并凸显了电影与VR作品在体认姿态与意义获取上的异质性。

就体认方式而言,电影是“观赏”,VR作品则是全感官“虚拟体认”。电影观众通过视觉、听觉以及更深层的心理感知系统“接收”电影,而VR体验者则可通过视、听、触、嗅、感多层次全方位被吸附进入“拟真生态”:或翱翔于空俯瞰大地,或携枪奔走于沙漠反恐行动之中,又或徜徉于虚拟门店挑选心仪的衣物饰品等。观赏电影的过程,不具交互性和操控性(指对内容的操控性),而VR媒介作品的体验则具有相当的交互性/操控性,并且其交互性/操控性的高低与体验获得感、界面友好程度等成正比。VR带来的交互性、对话性、可选择性更使得其作品体验过程呈现泛游戏化的本质特征。

“很多借助电影销售的游戏,在它们的广告中都十分强调游戏的参与性质,‘演电影:做英雄’(《指环王:王者归来》,2003);‘背上背包,来到中东’(《魔戒OL》,2007);用口号作为支撑,‘在战争中拯救锡安,你将扮演哪个角色’?”⑪这些广告话语召唤着观众变为玩家,从欣赏剧情变为演绎故事,似乎观赏电影时的不足与遗憾在游戏中都可以得到充分地补益,尤其是在VR支撑的游戏中,拟真感和随之而来的高代入感大幅提升了玩家的更多样、更丰富的体受可能。

我们发现,从电影到游戏再到“VR+”媒介作品,观赏和体认行为的主体价值已经发生了显著变化。电影和看电影给观众带来的主体价值是休闲式娱乐和审美,而VR作品所创造的行为价值则是习得、游戏和狂欢。如“VR+”游戏的核心价值是游戏与狂欢,“VR+”拟乘试驾的核心价值是狂欢与习得,而“VR+”科普的核心价值是习得。娱乐与狂欢,不仅在体受程度上有差异,而且在行为期待和情感投射上存在巨大的分歧。如果从VR的核心意义在于构建“拟真生态”这个维度考察,我认为,VR最大的价值是在习得和游戏,这显然与作为休闲式娱乐和审美活动的看电影的行为目标有着明显区隔。

与此同时,从看电影到体认“VR+”作品,此间行为的视距与视界发生了重大变化。看电影时,从幕到屏,视距在缩小,但整体上观众与幕/屏的距离是远或较远;体认“VR+”作品时,体认者与屏/头显的距离则被大大拉近。更重要的是,看电影时,幕/屏的边界清晰明确,视域被严格框定在边界范围内,观众的视点相对固定;而在体认“VR+”作品时,幕/屏的边界发生了融逝,体认者的视域突破了屏框,体认者的视点得以解放,游刃有余。

应该说,在电影从2D到3D再到“VR+”影像的变化过程中,“电影空间的存在形式也随之发生了质的变化,或者可以说这一变化过程是电影空间逐步摆脱电影银幕的过程”⑫。当电影/影像封闭于幕/屏之中时,无论是2D电影还是3D电影,无论是大银幕观影还是用手机看屏,我们都无法穿越幕/屏去触及影像“彼岸”,观众处于隐身与窥视状态。VR改变了这一切。幕/屏边界的融逝、体认者视点的解放,使得体验进入高拟真的全感知状态,从而获得了随之而来的高沉浸感和临境感,体认者穿越幕/屏,进入“彼岸”,由隐身变为显影,由受限的窥视变为自由的观照。甚至在VR世界,“影像不再能让人想象现实,因为它就是现实。影像也不再能让人幻想实在的东西,因为它就是其虚拟的实在”⑬。

至此可以看出,看电影的行为姿态是休闲式的、趋于被动的、情绪适度代入的,它与幕/屏的“彼岸”世界完全分离,不可触及。正如有论者指出:“观看大多数旨在娱乐的虚构叙事电影的愉悦,据说是在于舒适地顺从电影精心编织的观众无法使之改变的戏剧之旅。尽管可能有某些欲望或激励迫使我们想要那么做,但我们只能袖手旁观。”⑭而VR的行为姿态是体认式的、趋于主动的、情绪高代入的,它会穿越幕/屏达到虚拟的“彼岸”。从看电影到VR体认,我们的行为姿态发生了“异化”,由此凸显出这两种行为在目标和意义上的错位,即电影与VR缺少更多的交集,或者本就不应该有更多的交集。其实,从将二者的行为主体分别命名为“观众”和“玩家”便已可见一斑。在所谓“影游联动”的喧闹中,头脑足够清醒的游戏设计师克里斯·克劳福德(Chris Crawford)却建议,在进行游戏设计时应尽量避免与电影的关联,“游戏的目标和电影的目标之间存在非常不幸的交锋。似乎是因为观众最大的愉悦在于观看人物而不是想要成为他们,电影倾向于赋予视觉以特权”⑮。与此同时,“电影的情节往往唯一。这样的电影艺术欣赏模式已是约定俗成的,一百年来,电影观众已经同这种表达方式形成了一种默契。而对于玩家来说,固定的情节走向就意味着游戏体验过程被强制性打断,因为游戏天生就是一个开放的系统,玩家玩游戏的乐趣之一就是享受多种的游戏可能”⑯。我认为,这些清醒的认识完全可以同理推及对VR与电影关系的思考。

三、VR与电影:体验效果、身心背反和视觉语系的异构

更进一步,在电影与VR体验效果与视觉语系构成方面,二者的分歧继续加剧。

看电影的过程是一个刺激适度、适度紧张但安全感始终充盈的状态,而VR体验则是一个感受强烈刺激、高度紧张并安全感缺失的状态。泛游戏化的“VR+”作品,其体认过程需要玩家高度紧张的身心投入,伴随着强刺激性和相当的不安全感,因为在此过程中安全感是与沉浸感和临境感背道而驰的,为了追求沉浸和临境体验,必须要以牺牲体认者的安全感为代价。20世纪80年代,麦道公司改良了一种头盔显示器,它能够使飞行员的“杀伤力”倍增,美国空军在飞行员培训中使用飞行模拟器已数年,结果发现,“1991年以来,模拟器的真实感使飞行员的肾上腺激素分泌值比在海湾战争中执行真实任务时还要高”⑰。

电影欣赏的过程则具备弱刺激性和较高的安全感,这种安全感源自观众处于一种“隐身的在场”。“人们观看的最自然模式,却在于人们感到自己不被观看到。在灰暗的电影院当中看电影,这就好似是从洞穴向外观看,只见到洞外的景致,但自己却隐匿在周遭环境当中。”⑱正因为欣赏电影是一种休闲式娱乐,而非是游戏式狂欢,故其需要足够的安全感,这是休闲式娱乐的必要条件。因此,与VR体验相反,主流的电影欣赏会以需要足够的安全感而弃置过高的沉浸/临境体验⑲。

此外,我们还发现,在看电影和VR体认过程中,行为主体的身体/意识的状态是迥异的。看电影的过程中,身体与意识协调统一,均受神经官能控制;在VR体认中,身体与心理意识会不时处于暂时分离或者说错位的状态。最简单而典型的例子是VR体认者身心对高速运动镜头的反应:高速运动镜头,尤其是有较大垂直位置落差的这种画面,会使体验者感到眩晕。究其原因,一方面是投射至眼睛的画面、虚拟技术营造的风的呼啸会告诉我们的头脑我们在高速运动,另一方面包括身体平衡感在内的其他感觉器官与反馈系统的反应却说明身体处于相对静止状态。这种身心分离和感知错位造成了巨大的眩晕。同时,VR作品中持续而唯一的主观视点则进一步逼迫和强化了这种错位与不适。

VR游戏使用更加自由的游戏引擎来创造一个更加可信的交互世界让玩家沉浸其中,在消解了玩家现实身体的同时重构了新的人格。“当你带上那个面具,你心里是怎么想的。你在逃避这个世界吗?还是想让这个世界逃避你?可能你觉得自己是无敌的,觉得自己不仅仅是个普通人。戴上合适的面具,永远不要将之摘下。”⑳这是一个刻意让行为主体身心分离的过程,从戴上VR游戏设备开始,玩家的意识即与身体分离,强烈的幻觉包裹制造了强烈的沉浸感,而“沉浸可以是大脑的刺激过程,在大多数情况下,沉浸是指精神的全神贯注,是从一种精神状态到另一种精神状态的发展、变化和过渡的过程”㉑。从一种身心同一的精神状态,跳脱至精神和身体的分离的状态,“精神和身体的分离作为人的二元概念被公认,像诺斯替教派的传统那样,它也同时意味着肉体存在的一次贬值。根据这种观念,精神被理解成是完全非物质的并可以日益趋向模拟的”㉒。

历史上,曾经出现过“全景画”这种可以制造沉浸感的作品,评论家约翰·奥古斯特·坎伯哈德(John August Camberhud)就坚决反对将“全景画”视作一种艺术媒体,原因在于他无法从这样一种沉浸的错觉中逃脱出来。“我觉得自己被困在一个矛盾的梦网中……即使与环绕在我周围的实物对比,也不能把我从这可怕的噩梦中唤醒。”㉓

苏珊·朗格也曾强调:“所有的艺术欣赏——绘画、建筑、舞蹈,不管哪种艺术都要求一定的超然态度,显然,这就是所谓的‘凝神观照’‘审美态度’,或欣赏者的‘客观性’。”㉔那么,在VR体认中,几乎再造了一个虚拟的“我”的状态,显然已经不是艺术欣赏的状态。我甚至认为,这样对精神、意识的高度模拟还存在伦理上的巨大风险,这个过程的虚幻性及可能的沉溺性和成瘾性,与服用致幻药物何其相似。

接着进入电影和“VR+”影像的视听层面考察,二者的语法是异构/矛盾的。简言之,电影语法是蒙太奇,VR语法则是反蒙太奇。

我们知道,一部电影,电影的一个段落,虽然有长镜头作为一种用镜方式存在,但整体而言,电影的语法以蒙太奇为主,即不同视点、不同景别、不同视角、不同运动方式的一个个镜头组合完成镜头段落,这既是完成叙事,亦是达成形式感和影像语义。“VR+”影像则不然。由于唯一视点——体认者主观视点的限制和前置,体认者是以“走入/闯入”式进入影像时空的,其主动的体验/探寻过程中画面必须是连续的,否则会让这个体认世界与过程的虚拟性突然暴露,从而破坏沉浸感、临境感和主动体验感。因此,“VR+”影像不能以蒙太奇进行镜头衔接,大的段落结束只能以黑场和转场视频来完成过渡与衔接。

我们可以用与VR体验的形式和内容最接近的电子游戏来稍作比对。“游戏无法完全照搬电影的视听表现方法,这一问题的根源在于玩家之于游戏的互动过程同观众之于影片的欣赏过程有着本质的不同”㉕。我们观看电影《速度与激情》(Fast&Furious),玩游戏《极品飞车》(Need for Speed),前者以不断奔驰的整车、车辆各种局部——如轮胎、轮毂、侧面、车头以及车手的主观镜头、周遭环境的变化、行人躲闪等多视点来全方位表现飞车过程,进行全面/全域呈现;相比而言,后者的游戏视点则单一得多,主要是汽车尾部的跟随和车手主观视野两种视点,而且这两种视点很少频繁切换。原因在于,玩家的注意力全部在于怎样玩和如何“操控”——怎样躲闪、怎样加速、怎样飘移过弯,玩家即车手,沉浸于紧张的游戏之中,其核心体验不在于全域观照整个过程的所有信息,而仅仅集中在如何操控、如何在最少的时间跑完全程。而观众不需要也不可能去“操控”赛车,只需要享受由银幕角色对车辆的操控带来的相对更弱但更安全的刺激。当我们眼睛离开电影银幕、穿戴起VR设备时,我们的行为价值选择就从被动的视听刺激转移到了主动操控与游戏的快感,这二者并不能兼容或置换。

此外,如前所述,VR所呈现的运动画面不宜速率过快,否则会引起眩晕等身体不适的问题。有研究者具体指出:“运动速度最快不应超过成人慢跑速度,需接近于一种漫游状态,且镜头的运动轨迹和运动形式都不易有频率较快或幅度较大的变化。”㉖于是不难发现,VR作品为保障其沉浸感,不得不让渡/切割在电影中可能的视觉奇观,作为艺术鉴赏而言,这无疑是令人惋惜的缺憾。

四、VR:游戏而非艺术

曾有学者谈及,“循着20世纪90年代以来电影技术发展的轨迹我们不难发现,这是一条电影在外延上不断扩大的曲线,我们的时代是一个电影被不断泛化的时代”㉗。实际上,何止20世纪90年代以来,应该说自电影诞生一百多年来,电影的各种指征在不断变化:从默片到有声片,从黑白片到彩色片,银幕宽高比从4:3到16:9,从普通幕到巨幕,时长从十余分钟到一百分钟左右,视觉效果从2D到3D,影片介质从胶片到数字拷贝DCP,终端从影院/银幕到电视/荧屏、电脑/显示器、ipad/屏幕、手机/屏幕,尤其是进入影像数字时代和移动互联时代后,“电影”和“拍电影”的所指均在不断泛化和位移,遑论“放电影”和“看电影”方式的延伸。甚至有学者担心,“影像对真实的忠诚和承诺构成了电影自身的‘完整神话’(巴赞语),但当影像无限增生、无处不在时,当电影中的超真实不停地汲取真实之后,电影沦为自己的敌人,消失于无处不在、无始无终的超真实的影像世界”㉘。

但是,无论其表征如何变化,各种电影的衍生物/派生物如何繁殖,就电影的核心概念和边界而言,一百多年来凝聚的主流共识应该是:相对固定时长的影像(叙事)艺术㉙。电影形式(局部特征)的变化,其边界拓延(主要是技术实现与美学观念的革新),未有动摇这个定义的内涵。这个偏正式定义的重音则在于“艺术”。那种全是演讲记录的影像,不是艺术,是影像文献,但如果其演讲与其他影音内容(如训示、集会、游行、操演、群众演说等等)交杂融会,以某种方式结构,并传递和表达出某种意识形态,则有可能成为艺术。

那么,“VR+”影像是电影艺术的未来形态吗?首先我们来考察,“VR+”影像是否能够替代、覆盖电影这门艺术。我们通过前文的比对,已经研析了二者之间的众多差异。

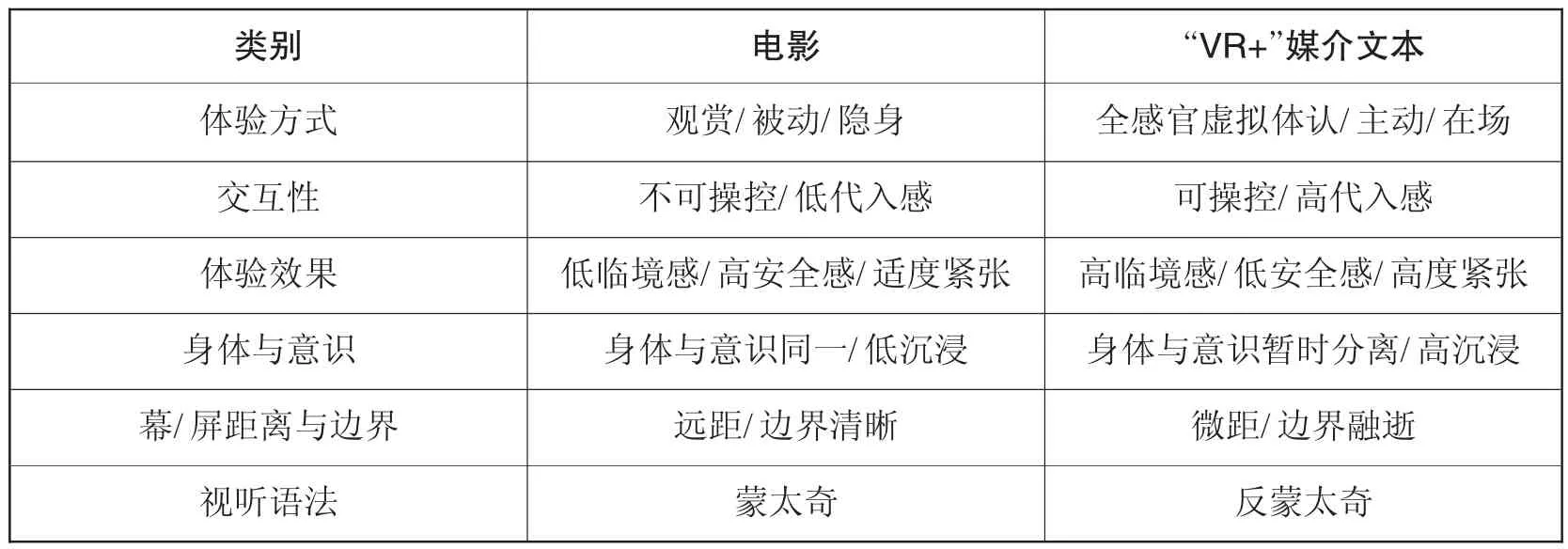

类别 电影 “VR+”媒介文本体验方式 观赏/被动/隐身 全感官虚拟体认/主动/在场交互性 不可操控/低代入感 可操控/高代入感体验效果 低临境感/高安全感/适度紧张 高临境感/低安全感/高度紧张身体与意识 身体与意识同一/低沉浸 身体与意识暂时分离/高沉浸幕/屏距离与边界 远距/边界清晰 微距/边界融逝视听语法 蒙太奇 反蒙太奇

我们发现,全感知、深沉浸、高代入、强交互是VR建构拟真生态的主要特质,是作为一种泛游戏和体认化的媒介作品的必然要求,但这些并不属于电影艺术的本质特征和终极目标。从看电影到VR体认,前者是相对静止的旁观/窥视,后者则是高度紧张的临境和参与。伴随着行为主体姿态的变化,其行为的价值、目标和意义均发生了重大改变。在VR中并不存在一个如同电影一样、构织完毕、等待观众审阅的既定影像叙事,一切都是未知,一切都在等待体认者自己去创建一段旅程。“故事不是阅读的前提,而是现场互动的结果。此时,界面提供的和用户消费的不是故事,而是能够生产各种故事的可居可游的互动世界。一句话,叙事的重心从故事和讲述转移到了世界与互动。”㉚看电影的娱乐与审美价值到VR体认时更替为游戏、狂欢与习得。更进一步,VR的视听语法又是反蒙太奇甚至是反电影的。于是,就行为目标和价值、行为实现的视听规则而言,电影与VR都是渐行渐远的,因为电影的独特价值、看电影的目标意义都是“VR+”影像无法替代和覆盖的。

此外,我还想从电影与现实/虚拟现实的关系做一点辨析。

巴赞在《完整电影神话》一文中曾热切期盼再现一个“完整无缺的”,“一个声音、色彩、立体感等一应俱全的外部世界的幻景”,并指出:“如果说,电影在自己的摇篮时期还没有未来‘完整电影’的一切特征,这也是出于无奈,只因为它的守护女神在技术上还力不从心。”㉛“当然,巴赞也意识到,作为艺术的电影不可能实现对客观现实的完整摹写,所以,他在《杰作:〈温别尔托.D〉》(Masterpiece:Umberto.D)一文中提出了‘电影是现实的渐近线’的概念。”㉜也就是说,在巴赞后期的电影美学观念中,其对电影与现实的关系的思考进行了根本性的调整,二者可以无限接近,但永远不会重合,不会交融,不会混淆,更不可以互替,电影与现实的区隔永远不会消匿,哪怕随着技术的发展而无限逼近。他不再追求电影对现实的绝对重现和再建。

当代影音技术的发展,应当说已经完全实现了巴赞笔下的这个“完整电影”神话,而虚拟现实技术的发展和应用使得影像不仅能够实现对物质现实世界的复原,而且实现对虚拟现实即拟真的创建和呈现。我认为,电影影像与现实的关系依然是“渐近线”的关系,因为影像只可能无限逼近现实,似乎现实就在眼前,但我们不可能进入其中,显然,这个时刻的影像并没有成为现实或替代现实。电影界与现实界,当然在一定程度上为幕/屏这个硬件所阻断,呈现为观众无论面对多么拟真的情境,却没有真正进入幕/屏中“彼岸”影像界的可能。我们可以在电影中找到生活的影子,却不能将之当做真实。“VR+”影像则不然。虚拟现实在技术和应用上的所有进取,都力图博得体认者的“信任”,并使之能真正沉浸其中。体认者会以为所见所感即是现实时空,并且“闯入”其间。我认为,这个时刻的影像已经脱离了影像艺术的范畴,进入了游戏界。

爱因汉姆坚持认为,对于电影艺术而言,只有技术上的局限性才是这一艺术手段的生命源泉,“使得照相和电影不能完美地重现现实的那些特性,正是使得它们能够成为一种艺术手段的必要条件”㉝。我认为,作为艺术,电影的不完满性以及与现实(虚拟现实)时空的距离,就是其作为艺术的本性。电影发生以降,一百余年的实践形成了其作为一种独立艺术形式的核心价值与疆域边界。“VR+”影像确乎正在为电影创作、赏看等等方面提供更多的支撑与可能,甚至在某些浅显的表征上,二者亦呈现出一定的互利性和交融性,但这不意味着“VR+”影像将会覆盖电影或再造电影。可以说,VR所创造的体认过程的完满性恰恰限制、戕害了作为艺术的电影构型。在电影中,这种与客观现实或数字技术建构的虚拟现实之间的不完满性和间距创造了其作为独立艺术形式的观照式审美及其光晕效果。电影是艺术作品而不是其他,完整电影神话只能是一个神话。

最后,我想用李恒基的一句话作为本文的结束:“艺术作品不单纯摹仿现实或有选择的复制现实;艺术是一种现实的对等物,不是现实的派生物。”㉞

① 一般认为,雅龙·拉尼尔早在1989年就创造了“虚拟现实”这一术语。

② 《2016年将成为VR元年》,中国经济网,http://www.ce.cn/culture/zt/vryn。

③ 《被称为VR元年的2016,是如何一步步变成衰退年的?》,http://www.jiemian.com/article/1017591.html。

④ 崔杏园、钱桦:《虚拟现实及其演变发展》,载《机械工程师》2006年第2期。

⑤⑩㉚ 秦兰珺:《互动和叙事:VR的叙事生态学》,载《文艺研究》2016年第12期。

⑥ 韩晓铃:《虚拟现实技术发展趋向浅析》,载《电脑知识与技术》2007年第12期。

⑦ 陈浩磊、邹湘军、陈燕、刘天湖:《虚拟现实技术的最新发展与展望》,载《中国科技论文在线》2011年第1期。

⑧ 埃里克·麦克卢汉、弗兰克·秦格龙编《麦克卢汉精粹》,何道宽译,南京大学出版社2000年版,第277页。

⑨ 刘成:《2021年我国将成为全球最大VR市场》,载《经济日报》2017年11月14日。

⑪⑭⑮ 道格拉斯·布朗、谭雅·克里兹温思卡:《电影—游戏与游戏—电影:走向一种跨媒介的美学》,范倍译,载《电影艺术》2011年第3期。

⑫李勇:《数字技术与电影空间——由奥斯卡摄影奖入围影片看数字技术对电影空间的影响》,载《当代电影》2016年第6期。

⑬ 让·波德里亚:《完美的罪行》,王为民译,商务印书馆2014年版,第17页。

⑯㉕张毅:《当银幕变成显示器——2005年以来美国电影的RPG式改变》,载《电影艺术》2014年第6期。

⑰㉑㉒㉓ 奥利弗·格劳:《虚拟艺术》,陈玲主译,清华大学出版社2007年版,第127页,第9页,第205页,第47页。

⑱刘悦笛:《作为“看见世界”与“假扮成真”的电影——再论走向新的“电影本体论”》,载《电影艺术》2016年第4期。

⑲色情片应属例外,该类型则需要更丰富和刺激的临境体验。

⑳ “Rocksteady”工作室为索尼虚拟现实设备开发的电子游戏《蝙蝠侠:阿卡姆VR》的预告片中,一个头戴虚拟现实设备从远处而来占满了整个画面,似乎戴在了观众头上,一个画外音如是说。

㉔ 苏珊·朗格:《情感与形式》,刘大基、傅志强、周发祥译,中国社会科学出版社1986年版,第63页。

㉖ 胡超峰:《试论VR电影语系新特征》,载《现代传播》2016年第12期。

㉗ 余纪:《数字化生存中的电影美学》,《电影四维论:本体、历史、艺术与市场》,人民出版社2016年版,第26页。

㉘李洋:《从梦境蒙太奇到电影终结论——初议让·波德里亚的电影哲学》,载《电影艺术》2016年第2期。

㉙ 此处的括号旨在弱化此定义对叙事的狭隘界定,毕竟随着各式各样题材、类型电影的发展以及人类影像审美经验的拓延,越来越多的非叙事/弱叙事的风物纪录影片、实验影片被我们所接受,不能将其摒除在电影之外。

㉛ 安德烈·巴赞:《电影是什么?》,崔君衍译,中国电影出版社1987年版,第21页。

㉜㉞参见李恒基、杨远婴主编《外国电影理论文选》上册,生活·读书·新知三联书店2006年版,第275页,第233页。

㉝ 鲁道夫·爱因汉姆:《电影作为艺术》,杨跃译,木菌校,中国电影出版社1986年版,第3页。