英国早期汉学家托马斯·珀西的汉语研究*

托马斯·珀西(Thomas Percy, 1729—1811)是18世纪英国的著名诗人、收藏家、德罗莫尔主教。他出生在英国的布里奇诺斯(Bridgnorth),1750年毕业于牛津大学基督教堂学院(Christ Church),1753年取得硕士学位。之后,他被任命为北安普顿郡(Northamptonshire)伊斯顿莫得特(Easton Maudit)的牧师。1756—1782年期间,担任维尔拜(Wilby)教区牧师。1769年,珀西被任命为国王礼拜堂牧师,1770年获得剑桥大学伊曼纽尔学院(Emmanuel College)神学博士学位。1778年,珀西成为卡莱尔大教堂(Carlisle Cathedral)的副主教;1782年被任命为德罗莫尔主教。1811年去世。

珀西潜心研究早期英语,1765年出版了代表作《英诗辑古》(Reliques of Ancient English Poetry)。该诗集收录了176首英格兰和苏格兰的民谣,包括自14世纪至18世纪的一些十四行诗、政治抒情诗、传奇诗等。这些诗歌是18世纪民谣复兴运动中最重要的作品。

在珀西创作这部代表作之前,曾有段时间对遥远的中国产生过巨大兴趣。1758年2月他从一位叫威尔金森(Wilkinson)的船长那里得到一部中国小说的英文和葡文译稿,这部小说就是《好逑传》①《好逑传》又名《侠义风月传》,是明末清初的才子佳人小说,曾被列为“第二才子书”。该书深受西方人青睐,外文译本和改编版达12种之多。在1761年英译本出版后,1766年有了法文译本、德文译本,1767年又出版了荷兰文译本,在欧洲引起了不小反响。。据称该船长的叔叔詹姆斯·威尔金森(James Wilkinson)曾在广东经商,学习过汉语,这部17世纪中国流行的通俗小说是其学汉语的翻译练习。珀西得到这部译稿后,对其进行了润色和加工,增加了前言与注释,还增加了三个附录,包括《中国戏剧中的争辩与叙述》《中国谚语选辑》和《中国诗选》。②叶向阳:《英国17、18世纪旅华游记研究》,北京:外语教学与研究出版社,2013年,第214页。1761年,伦敦著名的书商多利兹(Dodsley)出版社出版了珀西编译的四卷本《好逑传》(Hao Kiou Choaan, orThe Pleasing History)。这是中国小说第一次直接译介到英国和欧洲。该书于1774年再版。《好逑传》直接由汉语译成英文,不再借助其他中介语,是第一部英译的中国长篇小说,很快有了法文、荷兰文和德文译本,打破了英国之前只从欧洲其他语言转译有关中国书籍的惯例,此后欧洲国家也开始从英语转译中国作品,①同上。这是这一时期英国汉学的一大成就。

恰在此时,欧洲各国涌现出了一批对中国感兴趣的学者,他们虽不懂汉语,但纷纷利用来华传教士的资料就中国主题著书立说、发表见解,姑且将他们称为尚未进入专业汉学研究的早期汉学家,珀西即在此列。

1762年珀西又编译了一本有关中国的文集:《中国诗文杂著》(Miscellaneous Pieces Relating to the Chinese,下文均以中译名称之)。这是当时英国本土首个汇编了德、英、法等国不同作者关于中国认识的合集,主题涵盖语言、道德、戏剧、园艺、天主教在华发展史等内容。珀西不会汉语,编纂工作完全通过对二手资料的研究和翻译来完成,大部分材料来自杜赫德(Jean-Baptiste Du Halde,1674—1743)的《中华帝国全志》(Description géographique, historique, chronologique, politique et plysique de L’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise)和《耶稣会士中国书简集》(Lettres Edifiantes et Curieuses)。这是17世纪和18世纪上半叶英国汉学研究的一大特点,即少有原创性汉学作品,主要借助翻译欧洲大陆出版的汉学著作来了解中国。这部《中国诗文杂著》显示了那个时代英国本土学界少数学者对中国的关注与兴趣,对了解18世纪英国汉学发轫期的特点具有一定的参考价值。

一、《中国诗文杂著》概况

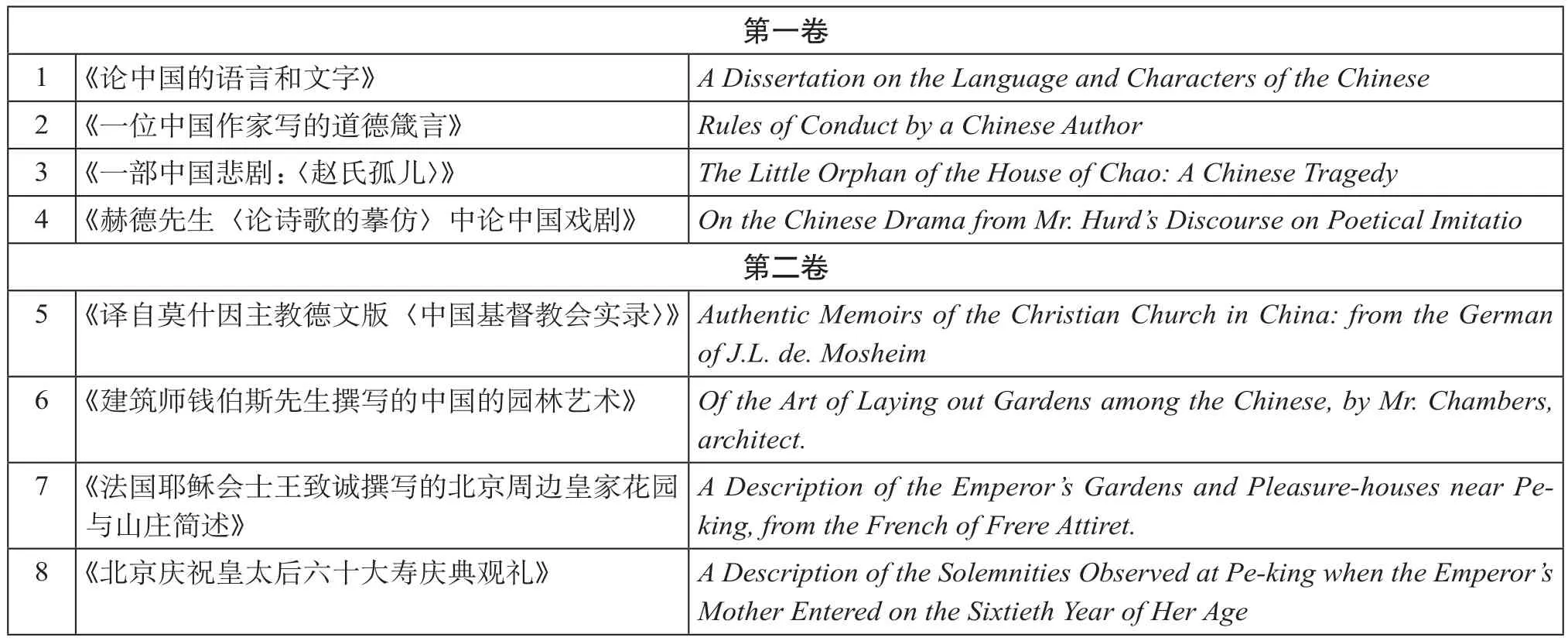

《中国诗文杂著》有上下两卷,共482页。全书共收录八篇论文,上下两卷各四篇(见表1)。

表1 《中国诗文杂著》目录列表

珀西的第二篇译文是译自《耶稣会士中国书简集》中所收录的法国耶稣会士巴多明(Dominique Parrennin, 1665—1741)写给杜赫德的一封信,②费赖之在第233传《巴多明神父传略》中记有:“1740年巴多明致杜赫德神父的信,转译自满文本之修身书,后又译成英文收入Miscellaneous Pieces Relating to the Chinese,于1762年伦敦刊行,共两册,12开本。”参见费赖之:《在华耶稣会士列传及书目》,冯承钧译,北京:中华书局,1995年,第524页。信中翻译了清朝文华殿大学士张玉书用满语所撰写的一部规范国人行为道德的小册子。第三篇是《赵氏孤儿》英译,从杜赫德《中华帝国全志》中发表的法国耶稣会士马若瑟(Joseph de Prémare, 1666—1736)的法文译本转译而来。这是继英国本土瓦兹(John Watts)译本和卡夫(Edward Cave, 1691—1754)译本之后的第三个译本。珀西的译本实际是卡夫译本的润色本。第四篇是著名评论家赫德(Richard Hurd, 1720—1808)的论中国戏剧一文,他在1751年把关于《赵氏孤儿》的一篇评论放入《论诗歌的模仿》一文中,认为《赵氏孤儿》的故事跟古希腊悲剧作家索福克勒斯(Sophocles, B.C.496—B.C.406)的《厄勒克特拉》(Electra)为家族复仇的主题很相似。文中充满对这个来自中国故事的热情评论,但珀西却认为赫德对中国戏剧的评价过誉了。第五篇译文是珀西转译自莫什因(Johann Lorenz von Mosheim, 1693—1755)主教德文本的中国基督教会情况概况,该文又从拉丁文本转译而来。珀西在《中国诗文杂著》的前言部分写道:“中国人在许多方面判断力和审美力被认为是低下的,在园林艺术和关于道德、真理的认知方面尚值得尊敬。这些篇章将让读者在以上两个方面自己做出判断。”①Thomas Percy, Miscellaneous Pieces Relating to the Chinese, Vol.I, A3.London: R.and J.Dodsley, 1762.尽管珀西看轻中国的文学艺术,对中式园林却抱有好感。他曾给一位经营中国花园的朋友写信说自己喜欢各式各样的中国园林,除了弯弯曲曲的桥梁。《中国诗文杂著》第二卷中收录的两篇文章都是有关中国造园艺术的,第一篇是英国著名建筑师钱伯斯(William Chambers, 1723—1796)写的中国园林的设计布局,第二篇是耶稣会士王致诚(Jean Denis Frere Attiret, 1738—1768)对北京皇家园林的介绍,此为珀西的新译文,较之前斯潘塞(Joseph Spence, 1699—1768)的译文更为充实。最后一篇翻译了耶稣会士李明(Louis Le Comte,1655—1728)对皇太后六十寿诞庆典的描述。

八篇文章中有七篇均为其他人现有中国主题作品的重印或重译,从珀西选编的文章和基调来看,他对待中国文化并不完全站在如18世纪欧洲大陆“中国热”浪潮中通常的仰慕者角度,而更愿意将自己视作客观的评论家,自认为能够冷静地评论中国文化。前辈学者范存忠先生在《中国文化在启蒙时期的英国》一书中曾有专章介绍过珀西及其中国研究,但主要是分析其《好逑传》的翻译特点,对《中国诗文杂著》论述较为简略,关于这篇中国语言文字的论文仅有寥寥数语。②参阅范存忠:《中国文化在启蒙时期的英国》,南京:译林出版社,2010年,第168—183页。事实上,文集中第一篇关于中国语言的论文由珀西亲自撰写,尤其能体现他对这门东方语言和中国文化的思考。下文主要以该论文作为研究对象,以此为个案对所折射出的18世纪英国本土学者对中国语言的认识做一分析。

二、珀西对中国语言的认识

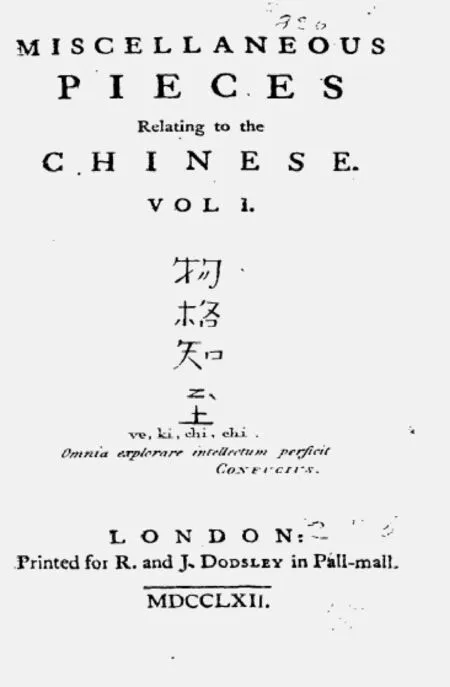

《中国诗文杂著》的封面(见图1)出现了四个汉字,似乎意在向读者表明这是一部与中国有关的著作。标题下面刻有四个汉字“物格知至”,标注了注音“ve, ki, chi, chi”和对这句话的解释,并说明这是孔子的话。

图1 《中国诗文杂著》封面

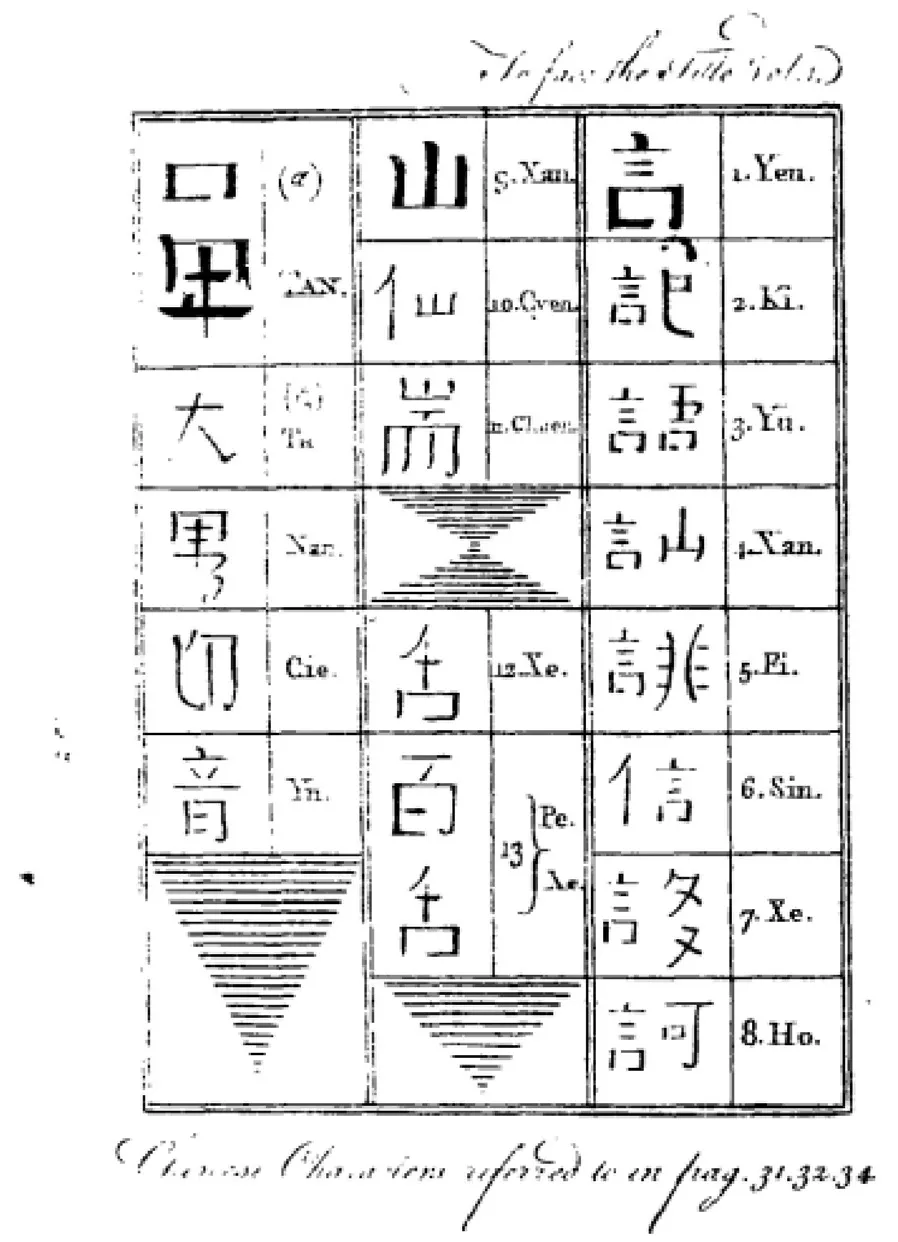

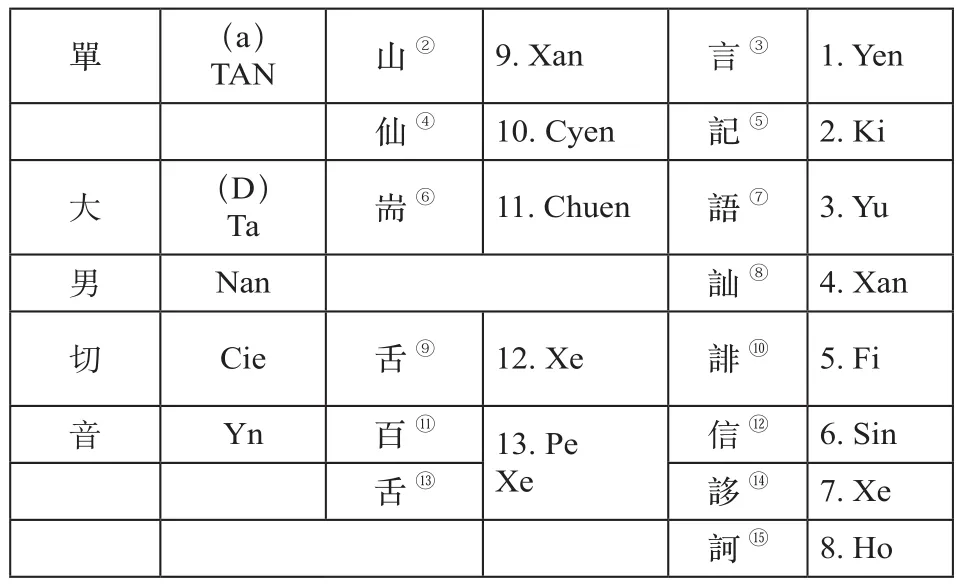

正文前还有一个汉字表(见图2),里面列出了19个汉字及注音,前面14个汉字③表格中“舌”字出现了两次,实际共有13个汉字。在第一篇有关中国语言的文章注释中涉及,珀西说这是德国学者巴耶尔(T.S.Bayer, 1694—1738)在《中国博览》(Museum Sinicum)一书中为好奇的读者们所提供的中国文字的样字。后面5个汉字以“单”字为例介绍中国的反切发音法,即切“大”字的声母与“男”字的韵母得到“单”字的读音。

图2 《中国诗文杂著》字表

下表为笔者整理后的汉字表(见表2),并在巴耶尔《中国博览》所提供的字表中分别找到了前面14个对应的汉字。显然,巴耶尔的作品为珀西提供了不少关于中国文字和语言的认知和分析素材。

表2 珀西《中国诗文杂著》附录汉字表①此表为笔者据原书表格摹写。

珀西自己写的《论中国的语言和文字》被放在第一篇的位置,可以说也是文集中最为醒目的一篇。这篇文章虽然不长,但对汉语的主要特质均有所涉猎,包括语音、词汇、文字、口语与书面语、方言与共同语等要素,唯独没有提及语法。这极有可能是由于珀西本人不通汉语,依赖二手材料,故只能从语言本质进行总体概述,而无法对汉语内部的语法结构进行分析总结。

1.语音

珀西提到汉语词根很少,精简到只有350个单音节单词(这其实是巴耶尔书里的说法,杜赫德的说法是330个)⑯杜赫德采用的可能是葡萄牙耶稣会士安文思的说法:“中国语言是所有语言中最简明的,它由三百二十个单音节组成。”参见安文思著,何高济、李申译:《中国新史》,郑州:大象出版社,2004年,第49—50页。,但由于每个音节在发音时具有多重变化,故而产生多重含义,导致这种语言的数量极为庞大。他介绍说在华传教士采用拉丁字母来标注汉字,用某些符号来表示发音中不同的变调、送气音、升调和降调,以此来区分同一个字的多种含义。①参见Percy, op.cit.,原书第28页注释【B】。

关于汉语的元音,珀西借用法兰西学院一位院士的观点,即汉语保留了法语的12个元音,即a、è、ê、e、i、o、ou、u、ang、ing、ong、ung。在最后四个元音中,汉语的鼻腔送气音比法语要重,这是两种语言的重要区别。②Ibid., p.22.

此外,汉语还发展出了一种元音,发音非常简单,对欧洲人却十分陌生,葡萄牙人在描述汉语词汇时,称其为“Usto”:它像是从肚子里喊出来一样;这个音很难用书面进行描述,总是独立发音,不与任何元音或辅音一同出现。

关于辅音,珀西说根据巴耶尔和杜赫德的材料,汉语只有12个简单辅音,每个都是轻声送气音。除了一个辅音“ts”外,辅音大多成对出现,且都是送气音,导致听上去像是有22个音。汉语中没有两个不同的辅音与一个元音连用的情况,且每个音节最多只有一个辅音。

与17、18世纪欧洲人对汉语语音的观点一致,珀西也指出汉语中没有“B、D、R、X、Z”这几个西方语言中常见的音。我们知道,汉语没有浊音,因此西文字母里的“B、D、G”在汉语里是没有的,“R”音是在西方语言中发小舌颤音,官话里也确实不存在。中国人若想发出这些西文字母的音,就不得不做出调整,用汉语中相近的发音来模仿。珀西说“dz”的发音,在“I-tse”一词中能够听到,因其发音一般为“I-dze”。然而,中国人虽能勉强说出“I-dze”,却无法发出“da、de、di、do、du”或者“za、ze、zi、zo、zu”这些音。

文中借用杜赫德介绍过的欧洲在生理学方面的研究发现来试图说明中国人的牙齿构造与欧洲人的不同,造成了他们发不出来某些西文字母的音:“他们牙齿摆放的方式与我们的不同:上排牙齿十分显眼,有时落在下嘴唇上,至少也会落在下齿龈上,而下排牙齿则向内收;上下齿龈则与Magalhes, 1609—1677)认为中国人使用的字有五万四千四百零九个,卫匡国(Martino Martini,1614—1661)、曾德昭(Alvaro Semedo, 1585—1658)、沙守信(Emeric de Chavagnac, 1670—1717)等认为汉字数量达六万,利玛窦(Matteo Ricci, 1552—1610)觉得在七万左右,李明、马若瑟、晁俊秀(Francois Bourgeois, 1723—1792)说有八万多个。神父们对汉字总量的记载出入颇大,这多半是受到了他们当时所见的中文字典所收字数的影响,如《海篇》收字55665个;《篇海》⑤即《类玉篇海》,金代第一部大型词典。收字62236个;《正字通》收字33549个;《康熙字典》收字47035个等。杜赫德《中华帝国欧洲人类似很少碰触。”③Ibid.在珀西看来,由于中国人生理上的缺陷,以及汉语天生缺乏某些音素,使得来华传教士在教中国人学欧洲语言时遇到了很大的挑战,不仅要让他们学会把西文单词读成一个连贯的读音,还要用汉语中相近的词汇来替换那些发不出来的音;但在涉及地名或宗教的词汇时却必须要保留原来的西式发音,因此造成如按汉语的习惯读这两类词会非常奇怪。他模仿某些单词的中国式发音,嘲讽中国人学西方语言的窘况:“你们一定很想知道,当中国人念(这些地名)的时候,它们听起来多么奇怪。Europa(欧洲)变成了Yeu-lo-pa,Asia(亚洲)念成了Ya-sy-ya,Africa(非洲)读成了 Ly-vi-ya,而America(美洲)读成了Ya-me-li-kya。宗教术语的处理则更加困难,如Maria只能对应Ma-li-ya;Crux对应Culu-su;baptizo对应pa-pe-it-so;spiritus对应su-pili-tu-su;Christus对应Ki-lu-su-tu-su……”④Ibid., p.25.

2.词汇

珀西说从杜赫德的书中得知汉字数量惊人,中国最大的字典收字数据说高达八万之多。这一点在当时很多来华传教士的相关论述中能找到类似看法。他们普遍认为汉字的总数量在五万到八万之间,这和欧洲的字母语言比起来,如同天文数字般令人惊讶。如安文思(Gabriel de全志》中对汉字数量的估算就来源于传教士提供的信息。

珀西指出有些汉字一个字就能代表一个词,甚至一整句话。他将欧洲语言与汉语做了对比,假如英语的每个单词,算上不同的意义,组成复合词,与小品词、形容词、动词连用,加上性、数、格等变化,也就是把每个词在不同情境下的变化都算作一个新词,加上已经过时的词和与之相关的词,如此所得英语词汇的总数才不至于同汉字数量相差太多。

面对数量如此庞大的汉语字词,学习者实在容易产生沮丧之情,不过他也安慰读者,根据来华传教士的经验,只要掌握八分之一就能满足日常交流。在中国,即使最博学的人也认为能精通其中半数便已足够。①Percy, op.cit., p.19.

3.方言与共同语

文章说中国全境几乎与欧洲相当,因此境内方言众多,但在朝廷和官员之间通行一种被称为“官话”的口语。不过,他也明确指出“官话”不仅通行于官场,也是中国北方省份普通百姓使用的母语;南方诸省平民则使用当地方言。珀西说本文讨论的汉语不是中国各地方言,仅限于“官话”,这相当于中国的共同语。

4.口语和书面语

珀西指出汉语口语发音数量稀少、长度短小,是一些既无曲折变化又无复合构成的单音节。与之相对,汉语的书面文字,数量之广博,结构之复杂,令人咋舌。有些汉字中包含的活力与智慧,希腊语也难与之比肩。

他明确注意到了汉语的口语与书面语脱节的这一特点,他说虽然中国人日常交流并无障碍,但在进行文学创作时却不用官话,也不用其他任何一种口语,而是使用他们的文字,无需单词和发音即可进行写作。在珀西看来,汉语口语原始粗俗,全无教养;书面语已经进行了一番改良,汉字就是为阅读而创制的,与口语毫无联系。

5.文字

文章的重点在于论述汉字。

珀西首先回顾了人类文字的发展历史,从象形文字到表意文字再到字母文字。他认为原始人类生活在自然环境中,必然缺乏抽象概念,只关注具体事物,对这些事物的简单模仿就形成了最早的文字形式,也就是图画或者象形文字。随着人类智力的提升,象形文字也经历了一个从单纯以图画代表文字到用抽象符号表意的发展过程。珀西认为,埃及人富有创造力,因此文字已经发展到了抽象符号的阶段。这种符号出现后,使用便捷,迅速占据主流,图画就逐渐让位于字符。珀西在文中仍将汉字视为未开化、未脱离原始阶段的文字,他说中国最初的文字是象形文字,到现在还保留有原来古代写法的痕迹。这一点,在表示“太阳”和“月亮”的字符中展露无遗:太阳和月亮起初在汉字中是仿照自然的事物,代表太阳,代表月亮,而按照现在中国人横平竖直的书写方法,则分别是和。②Ibid., p.9.

珀西指出现在汉字是表意文字,他认为这种文字就像其他国家的单词和字母,是概念的直接表达。在他看来,中国人从未掌握用字母来给文字注音的方法。“汉字的创制者并没有能为口语发明一套字母表,只在不断发展这种文字的书写系统。”③Ibid., p.9-10.

用珀西的话来说,语言原本是十分质朴又极其简练的,而掌握这套费时的中国文字系统,中国人却要用大段时间——“人生中最好的、最充满活力的时光”——去学习读写。他强调汉字书写的根本缺点:“汉字书写所必需的知识与技能很难迅速掌握,要在这复杂的书写体系中登峰造极,需要花费太多的时间和精力,等到他们真正掌握了,也没时间没能力去进一步提升造诣了。”④Ibid., p.13.珀西甚至由此认定中国各门学科发展缓慢也归咎于此。掌握、传承数量高达八万的汉字严重阻碍了中国书写方式的发展,并且造成中国人习读汉字费时费力,进而影响到对其他学问的探索和钻研。

从以上论述可见,珀西对中国语言文字的态度带有一定的负面性,不仅坚持认为汉字书写体系明显比欧洲字母文字系统低下,而且还借此延伸到论证中国文化在某些方面的低下,“欧洲的科学相较于中国更为发达,这一点传教士已经令中国人心悦诚服。但并未能让他们意识到,这种差异是书写方式的本质不同导致的。即使能做到这一点,也要让他们明白,除了采用欧洲字母和欧洲语言外,若想自助别无他法。”①Ibid., p.15.

尽管有这样的负面看法,但文中也能看出珀西对汉字的认识也存在一定矛盾性。一方面他反复阐述中国语言与欧洲字母语言相比的那种天然劣势,特别是在语言学习的便捷程度上有相当的欠缺;另一方面他又不得不承认中国人的书面表达完全靠汉字承载,汉字与书面的知识相互交融。如弃之不用,会令他们尽失学问。珀西甚至直言不讳地反对某些英国作家欠妥的观点,②即英国海军准将安逊(George Anson),他曾于1742年、1743年两度率军舰闯入广州城外河面,并在广州和澳门停留了10个月左右,与当地商人和官员有过不愉快的交涉。后来随船牧师理查德·瓦尔特(Richard Walter)根据安逊的笔记和其他材料整理出版了《环球旅行记》(A Voyage Round the World),其中就有关于汉字原始,落后于字母文字的观点。他说如非要强迫中国人像某些民族那样改用字母文字来表达口语,反而可能会使他们退回到蒙昧状态。

珀西反复阐述汉字不如字母文字方便易学,但也承认与当时已经难以解读的埃及象形文字相比,汉字似乎不会有失传的危机。其中一个重要原因就是埃及文字始终仅为一小部分人所掌握,普通民众并没有断文识字的机会;而在中国任何人都可以学习汉字,并通过大量的典籍、字典、文学作品等将其不断传承下去。“汉字延续数千年,历经朝代变迁、外敌征伐;蛮族入侵者对其视而不见,国内暴政者将其百般禁绝,却仍能存活至今,而且很可能永久存续”。③Percy, op.cit., p.17.他甚至做出了这样的推断,中国文明已经延续了四千年,只要中国文明没有灭亡,汉字也将随之存在。

珀西通篇在谈及中国语言文字时正面评价不多,亦有几处矛盾的论述,然而文中也流露出他对中国社会及文化中某些优于欧洲方面的肯定,比如毫不吝啬地对中国人重视知识的传统,以及对科举选士制度表达了赞叹之情。据他所言,中国文人如同贵族一样受人尊敬,无论出身多么鄙陋,也可以凭借学识平步青云身居要职;一旦文人子弟忽略了去培养父辈们赖以显达的学识,那么很快就会家境败落,籍籍无名。他说知识和学问在中国是如此尊荣,所获得的回报又如此丰厚。他驳斥了某些作家荒唐的观点,即汉字中蕴含着玄机,在中国仅有名门望族才掌握,普通人绝无机会获知和学习,他说:“恰恰相反,世界上没有第二个国家像中国这样,社会最底层也能登堂入室,世袭权贵则少之又少。中国的政府雇员都是凭文学才能选拔,而这些职务往往为普通人所得。”④Ibid., p.20.这从一个侧面反映了珀西内心对欧洲世袭贵族把持政权,而真正有才能的平民却难以施展抱负的不满。

三、珀西与同时代英国人的汉语认识之比较

欧洲人对汉语的认知是一个渐进的过程。16世纪随着新航路的开辟,早期到过中国沿海的少数葡萄牙人和西班牙人的报告或信札对汉语有了零星的描述,这些后来都成为16世纪最重要的汉学著作《中华大帝国史》⑤参见门多萨著,何高济译:《中华大帝国史》,北京:中华书局,1998年,第112页。的素材来源。事实上作者门多萨(Juan Gonzalez De Mendoza,1545—1618)本人并没有学过汉语。真正进入中国内地并学习汉语的是以罗明坚(Michele Ruggieri,1543—1607)、利玛窦为代表的耶稣会士。为学习便利,传教士尝试用本国语言的字母为汉字注音、拼读和转写;同时借用拉丁语法的概念、范畴、框架来描写、归纳汉语的语法规则,为汉语草拟出框架性的语法体系,从而在客观上推动了欧洲语言与中国语言的接触交流,并产生了相互渗透和影响。他们学习汉语的规模和成就开创了西方汉学史上西人汉语研究的先河。

如以1687年法籍耶稣会士入华为界,可将来华传教士的汉语研究分为两个阶段,第一阶段以罗明坚、利玛窦、金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1628)等第一代和第二代耶稣会士为代表,主要贡献是创制了最早的汉语拼音方案,编撰了最早的汉语与欧洲语言对照的词典,以及对汉语语音和语法有了开拓性的研究。第二阶段以法国耶稣会士为代表,包括第三代和第四代的马若瑟、刘应(Claude de Visdelou, 1673—1737)、宋君荣(Antoine Gaubil,1689—1759)、韩国英(Pierre-Martial Cibot, 1727—1780)、钱德明(Joseph-Marie Amiot, 1718—1793)等人,开始有了对汉语较为深入的专门研究,对汉语的特征和规律提出了自己的见解,出现了有代表性的双语词典和文法书。同前人相比,研究已有实质性的进展。

随着传教士有关中国语言的作品不断传回欧洲,也激发起欧洲学术界一些人的兴趣与关注,开始孕育出一批本土的汉语研究者。因此可以说西方人对汉语的研究其实是在两个地域一先一后展开的,一个是在以来华传教士为主体的中国及周边亚洲地区;一个是以本土学者为主体的欧洲大陆各国。这批学者,某些人甚至可称作是早期的汉学家,如德国的缪勒(Greiffenhagius Andreas Müllerus, 1630—1694)、门采儿(Christiano Mentzelio, 1622—1701)、巴耶尔、基歇尔(Athanasius Kircher, 1602—1680),法国的傅尔蒙(Etienne Fourmont, 1683—1745)、弗雷烈(Nicola Fréret, 1688—1749)等人,尽管他们从未到过中国,也不会汉语,但著作中所提供的中国信息包括中国语言的知识却相当丰富。这是因为他们中有的人与来华传教士保持通信往来,有的人手里就掌握着传教士寄回的研究手稿或中国书籍,这些有利条件使得他们在自己原有的欧洲知识体系内将所得到的有关中国的信息和材料进行了重新阐释和取用,并努力尝试上升到学术研究的高度。当时欧洲盛行的语言学观念也以各种形式影响这些学者,并渗透到他们对汉语的看法和分析中。

相较于意大利、法国、德国等有着传教士汉学传统的欧洲大陆国家,当时的英国是新教国家,在19世纪以前没有向中国派出过长期驻华的传教士,只有一些零星的商业接触,并不是欧洲中国知识的源泉和集散地。当时英国人的中国知识大多来自转译的传教士汉学作品,他们能接触到的最新的汉语知识也远不及欧陆。在此背景下,英国作者关于汉语的原创性研究内容少之又少,多以转述传教士的材料或者德法等国学者的作品为主。当时来华的英国人以偶尔途经到访的商人、海员、军人为主,基本不懂汉语,在发表的游记或报告中谈论汉语时以对这种语言的总体印象为主,更关注日常交流的口语,以及汉字、语音、词汇等表面现象,没有触及过语言的深层结构(如1793年以前相关文章中无人谈及汉语语法问题)。

例如,在珀西之前,英国海军准将安逊(George Anson, 1697—1762)1742—1743年曾短期到过广州,他的旅行笔记被整理后于1748年出版。书中的一个最重要的观点就是认定欧洲的字母文字要优越于汉字,但中国人却对这种“神赐的发明”置若罔闻,固执地沿用那种“令人迷惑”的书写符号,并且嘲弄由于汉字的“粗劣和非模拟性”造成了中国文学成为一种“固执和荒谬的范例”,①Lord George Anson, A Voyage Round the World.Complied from his papers by Richard Walter.(London: John and Paul Knapton,1748) London: J.M.Dent & Sons Ltd., 1911, p.376.从而进一步质疑中国科学技术和历史文明的悠久性。这反映了他把汉字的原始性与文化低劣性相关联的极端思想。有学者指出,安逊虽然不是西方把汉语缺乏字母系统和汉字的“粗劣”与中国文明的停滞联系起来的第一人,但他的游记中关于中国的“妖魔化”记述,在西方却极有影响,成为许多持相同观点的西方人引证的对象。②叶向阳:《英国人的汉语观与中华文明的优劣说——17、18世纪旅华英国人对汉语的认识与评价》,《国际汉学》第25辑,第339页。

英国东印度公司的官员查尔斯·F·诺伯(Charles Frederick Noble)曾于1747年、1748年来华,在广州住过六个月,期间跟一位会英文的中国商人学过一点汉语的日常口语。他后来出版了一部游记《东印度群岛航海记》(A Voyage to the East India in 1747 and 1748, 1762)。因为他个人短暂的一点汉语学习经历使得这部作品成为1793年马戛尔尼(George Macartney, 1737—1806)访华前谈论汉语最多最全面的英国游记。诺伯的汉语观主要是汉语大部分是单音节词,基本字大约为230个,但同样的字因为有不同的声调、轻重使得意义有所区别,造成实际汉字的字数成倍增长。③Charles Frederick Noble, A Voyage to the East India in 1747 and 1748.London, Printed for T.Becket and P.A.Dehondt, 1762,pp.264-266.他也指出汉语没有字母,每个汉字就是一个字或者一个词,因此共有约两万四千个字。西方语言用字母连起来形成一个词对中国人来说如同一个谜。中国人把人生的大部分精力都耗费在学习识字和写字上。

安逊的书比珀西的早十几年出版,诺伯的书与珀西的同一年出版,里面对汉语的论述可算是马戛尔尼访华前英人著述中很有代表性的。如果对照安逊和诺伯书中所描述的汉语情况,可以发现他们三位的观点有着不少相似之处:第一,都认为汉语不是字母文字,并且由此认定中国语言比欧洲语言原始低下,甚至推导出中国科学文化落后于欧洲的结论;第二,都指出了汉语的单音节性,同音字众多造成大量歧义;第三,都提到了汉字数量惊人,学习汉字费时费力。然细究下来,珀西的这篇文章可算是其中有些新意的作品,虽然他的基本论调与当时英国国内主流的汉语观相近,但文中却反驳了安逊粗暴提出让中国人放弃自创的文字,像有些民族那样从口语到书面语都完全改用字母文字的想法,反而明确指出如果中国人不用汉字会使他们的学术、文学与知识失传。他表示中国人沉醉于汉字的悠久历史,依赖于这样的书写方式去进行文学创作,却忽略了由此带来的巨大弊端,即耗费冗长的时间与精力去学习汉字,错过了具有探索精神最甚的大好年华,无暇习得新知,阻碍了中国人创造力的发展和各门学科的进步,故而要尽快改进中国语言的书写方式和书面创作。珀西进而提出他所谓改变中国语言弊端的方法:要让中国人意识到汉字的缺陷和字母表的优势,正因为汉语口语与书面语是两套系统,因此已然仍停留在原始状态的口语就无需考虑改革,而在书面系统中让中国人与汉字决裂,去接受一门新的语言,像希腊语那样内容翔实,像一些现代语言那样简明精确,通过这样的系统交换,中国人必能获益匪浅。①Percy, op.cit., pp.11-15.

结语

可以说,无论是安逊、诺伯,还是珀西,或是对中国感兴趣的其他18世纪的英国学者,都很难在他们所处之时代对这门全然迥异于欧洲语言的东方语言做出全面、公正和深入的评判,这与当时英国人几乎无人真正掌握汉语、缺乏足够的汉语资料有关,仅凭一鳞半爪的旅行印象或是道听途说的二手资料就开始加以描述渲染,自然不能像19世纪的专业汉学家或语言学家那样对汉语进行更为科学的分析和缜密的思辨。

作为一个从未到过中国、完全依靠二手材料来了解和认识中国的学者,珀西通过大量阅读有关中国的作品逐步形成了他独特的对待中国文化和中国语言文字的态度。这篇《论中国的语言和文字》的论文,既凸显了珀西跟随当时主流评论对汉语有所轻视的态度,同时也体现出他没有人云亦云,进行了一定的批判性思考。在这样的论述中,既有客观分析,也有文化误读,这些可贵的认知经验为英国汉学进入发展期,专业汉学家对汉语进行更深入和科学的分析打下了基础,因此这样的个案研究对于我们了解18世纪中期英国学者是如何在有限的二手材料中建立起自己的中国语言观和中国文化观有一定的启发。