重庆地区出土的古玻璃器

梁冠男

在《穆天子传》、《山海经·中山经》、《尚书·禹贡》等中国早期的史料中,出现了 “缪琳琅玕”“流离”“琉琳”等与玻璃相关的词,作为天然宝石和人工制造玻璃的统称。中国境内最早的古玻璃出土于新疆地区[1],最早的古玻璃器可以上溯到西周[2]。

据第一次全国可移动文物普查数据,重庆地区文博机构收藏的玻璃器有15483单件,包括各类玻璃饰物、鼻烟壶以及玻璃生活用品,其中出土的玻璃器从战国时期延续到清代,主要以玻璃饰品为主。在云阳、丰都、万州等地出先后土了大量的玻璃饰物,时代自战国至六朝时期,主要有璧、珠、管、耳铛等。上海复旦大学信息科学与工程学院曾提取了其中部分玻璃饰物,进行了外束质子激发X荧光分析(PIXE)检测。根据分析玻璃的化学成分可知,重庆地区早在战国时期就有中国的自制铅钡硅酸盐玻璃,从中原内地传来,受楚文化的影响,属于战国时期我国自创、自制的一个流行的蜻蜓眼珠品种,化学成分类似古埃及和罗马的钠钙硅酸盐玻璃和钾硅酸盐玻璃[3]。这与青海省发现的古玻璃的类型相似[4]。而后来的汉代至六朝,重庆地区又出现了 Na20-CaO-Si02和K20-CaO-Si02玻璃系列,由此可见,古代玻璃作为饰物已被古代重庆居民所喜爱,被当作贵重物品陪葬[5]。

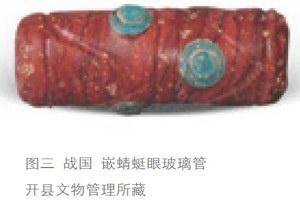

重庆地区出土的古玻璃中,最早见于战国时期的各种古玻璃装饰品,从类型上看,有玻璃做镶嵌物的饰品和纯玻璃饰品两种。重庆市文化遗产研究院藏的战国嵌团花纹玻璃蜻蜓眼陶珠(图一),径2厘米,是以蓝白色玻璃制成的团花纹蜻蜓眼作为镶嵌物,平嵌入陶质的珠内,纹饰绚烂多姿,与陶珠浑然一体。战国时期的纯玻璃饰品有珠、管、环等,多为单色玻璃。重庆中国三峡博物馆藏的战国玻璃珠(图二),径0.75-0.9厘米,以球形蜻蜓眼为主,中心点为蓝色,外层蓝白二色相间,以同心圆圈纹的方式凸显眼珠,使“眼”更加生动传神。玻璃管在形制上除了传统的管状外,出现了竹节形和镶嵌工艺的玻璃管。开县文物管理所藏的战国嵌蜻蜓眼玻璃管(图三)长3厘米,红色玻璃管上镶嵌蓝色的圓圈纹,凸起似眼珠,可见来自于西亚的蜻蜓眼纹饰深刻影响着战国时期重庆地区的古玻璃饰品。

秦汉以后,随着中原和楚文化的不断渗透,重庆地区出土的古玻璃饰品出现了五彩玻璃珠串,一直延续至魏晋南北朝时期。奉节白帝城文物管理所藏的汉五彩玻璃珠串(图四)由651颗大小不一的彩色玻璃珠组成,全长113厘米,色泽鲜艳,有红、黄、蓝、绿、黑、白多种色彩。玻璃珠的形状不甚规则,5颗较大的玻璃珠颜色不透明,有圆算珠形、不规则形两种,其中一颗为蓝色蜻蜓眼玻璃珠;其余的小玻璃珠,为圆算珠形和扁圆算珠形,大小厚薄不一,珠体两头略平,中间穿孔。这些玻璃珠大部分晶莹透明,也有少量黑色、红色的玻璃珠呈现出不透明状。

魏晋南北朝时期,由于战事不断,朝代更迭频繁,经济发展缓慢,导致玉器制作进入低潮,不仅数量少、品种少,且工艺简单。与此同时,古代玻璃器的制作进入了一个重要的时期。中国古代称玻璃为琉璃,《汉书·西域传》注:“琉璃色泽光润,逾于众玉。”五光十色的玻璃,比玉还要光亮美观。这个时期,重庆地区出土的古玻璃器仍然以玻璃珠串和耳挡等玻璃饰品为主,尚未发现玻璃器皿。

南北朝时期,玻璃耳铛以其五彩斑斓的色彩,透明晶莹和明亮照人的夺目光辉,赢得了妇女们的喜爱,并风行于世。在两汉南北朝的文学作品中,如汉末建安年间诗《孔雀东南飞》中写道:“腰若流纨素,耳著明月铛。”南朝费昶的《华光省中夜听城外捣衣诗》中有“圆铛耳上照,方绣领间斜”之句。这些诗词中对玻璃耳挡的描述甚为精确,可见当时人们对玻璃耳挡的喜爱。玻璃耳铛的色彩大多为深浅不一的蓝色。重庆中国三峡博物馆藏的南北朝玻璃耳铛(图五)呈深蓝色,长2.3厘米,上径1.2厘米,下径1.6厘米,1953年宝成铁路南段发掘出土。其做工精致,两端大,中间小,呈腰鼓形,长轴向中央有穿,两端对钻,丝线从中穿过,就能挂在耳垂上。

唐宋以后,重庆地区出土的古玻璃器仍然以玻璃珠、簪、钗等饰品为主。《新唐书·车服志》中记载:“庶人女嫁,有花钗,以金银、琉璃涂饰之。”[6]从这段文字可知,唐代出现了镶嵌玻璃饰的金银花钗,而釆用玻璃制作的钗簪并未出现。古代妇女头上的饰品很多,南宋朱弁《曲洧旧闻》记载,元宵节“妇女首饰,至此一新。髻鬓参插,如娥、蝉、蜂、蝶、雪柳、玉梅、灯球,袅袅满头”。由于玻璃色泽美丽,接近于天然宝玉石,在宋代被称为“药玉”,元代被称为“瓖玉”,到了明代,则有“罐子玉”之称,可见玻璃与宝玉石的密切关系,由于其轻盈的质地,在重量上优于宝玉石,特别适合做簪钗等头饰,且不易掉落。两宋时期,玻璃制作的簪钗开始流行,以天蓝色和白色为主,一直延续至明清时期。

宋代崇尚雅致之风,审美质朴内敛,巫山博物馆藏的北宋玻璃钗(图六)呈U字形,天蓝色,长9.1厘米,钗尾内收为锥状,造型简练。重庆市文化遗产研究院藏的明代琉璃花簪(图七),长15厘米,簪头平展,用模具压印花朵,形状规整,类似梅花,通体呈翠蓝色,与南方翠鸟的羽毛颜色相似,鲜艳夺目。翠鸟的羽毛颜色称为翠,贴在首饰上,称之为点翠。《文选·曹植 <七启〉》:“戴金摇之熠耀,扬翠羽之双翘。”刘良注:“金摇,钗也;熠烁,光色也;又饰以翡翠之羽于上也。”唐宋以来,由于翠羽色彩绚丽,备受人们追崇,也因此耗费了大量的财富。《宋史·五行志三》中记载:绍兴二十三年(1153)“时去宣和未远,妇人服饰犹集翠羽为之,近服妖也。二十七年,交阯贡翠羽数百,命焚之通衢,立法以禁”。由此可知,宋代禁翠羽,但并未禁止这种颜色。因此,翠蓝色成为当时的流行色,在各种琉璃饰品上均有体现。

明清时期,玻璃器进入了一个新的发展时期,尤其在清代,清皇室对玻璃大力推崇,开始在宫中自制玻璃,加上西方传教士带来的欧洲玻璃技法,使之成为一种新的工艺美术,出现了大量的鼻烟壶、玻璃器皿等品种.但在重庆地区出土的玻璃器中,并未发现玻璃器皿,仅限于少量的玻璃饰品,大多是串珠、坠、扣、镯等玻璃饰品。

纵观重庆地区出土的古玻璃器,始终以玻璃装饰品为主,主要集中在战国至六朝的早期阶段,唐宋以后仅有少量的玻璃饰品。可见本地区古玻璃的使用仅限于装饰品,由中原内地传过来,特别是战国至六朝时期的古玻璃饰品,在类型和纹饰上受楚文化影响颇深[7]。

[1]干福熹:《古代丝绸之路与中国古代玻璃》,《自然杂志》28卷5期。

[2]周庆基:《关于中国古代玻璃的几个问题》,《河北大学学报》1985年第3期。

[3]Robert H. Brill : Chemical Analyses of Early Glasses, The Coming Museum of Glass Corning,纽约,1999 年。

[4]任晓燕:《浅谈青海发现的汉代玻璃器》,《丝綢之路上的古代玻璃研究》,2007年,复旦大学出版社。

[5]马波、冯小妮、高蒙河、干福熹、申世放:《重庆及周边地区古代玻璃研究》,《丝绸之路上的古代玻璃研究》,2007年,复旦大学出版社。

[6](宋)欧阳修编:《新唐书》,1975年,中华书局。

[7]干福熹:《古代丝绸之路与中国古代玻璃》,《自然杂志》28卷5期。