基于城乡绿地生物多样性水平的居民游憩偏好研究

张 弛

(西北农林科技大学风景园林艺术学院,陕西 咸阳 712100)

1 研究内容

将陕西省宝鸡市的城乡绿地作为研究地区,以绿地中的游客作为研究对象,选取了生物多样性水平由高到低的多类典型绿地类型,利用样地调研法、问卷调查法获取居民对不同样地的生物多样性认知和偏好信息,通过数理统计分析,总结影响城乡生物多样性认知和偏好的因素,进而为平衡和协同生物多样性保护与居民游憩提供更完善的解决办法。

1.1 实际生物多样性水平与居民认知生物多样性水平的关系分析

在前人的研究中,关于人们感知和欣赏城市绿地景观所蕴含的生物多样性方面的理论仍然十分薄弱。人们对生物多样性的认知就是其中典型的理论空白[1]。因此,项目基于样地调研法选取具有生物多样性价值梯度的多块绿地,测量每块绿地的物种丰富度水平,通过问卷调查法获取居民对不同研究样地中生物多样性认知情况。

1.2 城乡生物多样性与居民游憩偏好的关系

Stokes[2]提出当今世界现存的物种只有在人们选择保护的前提下才能更好地生存,因而研究人们的游憩偏好对于更好地保护生物多样性在很大程度上具有重要的决定性因素。

2 研究方法

2.1 样地调研法

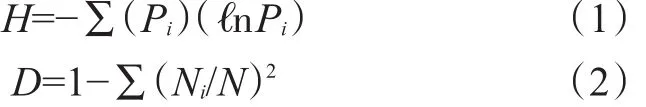

项目中调查的生物多样性以物种丰富度为主,主要集中于维管束植物和相关鸟类的调查。采取样方法及样带测试法开展研究区域物种丰富度的调查工作,对宝鸡市典型的公共绿地空间进行实地调研。应用Excel表格对数据进行录入整理,并运用Fragstats 3.3软件计算不同区域生态单元的Shannon多样性指数(H)和Simpson多样性指数(D),其计算公式如下:

其中,S为种数,Pi为样品中属于第i种的个体的比例,如样品总个体数为N,第i种个体数为Ni,则Pi=Ni/N。

经数据处理与分析,最终选取了具备典型生物多样性价值梯度的宝鸡植物园和宝鸡人民公园的6块样地作为问卷发放点。

2.2 问卷调查法

设置调查问卷,以绿地中参与的游客群体作为研究对象,调查居民在不同研究样地中对生物多样性的感知情况。问卷共包括3个部分:第一部分是个人基本信息,第二部分是对公园绿地的使用情况,第三部分是八类感知属性的识别。共发放调查问卷250份,其中有效问卷236份,有效率92.4%。

3 数据统计与分析

利用Excel对采集的问卷数据和资料汇总整理录入,并建立数据库。然后将Excel中的各选项进行数字化(如用数字1代表男性,数字2代表女性),将数字化后的表格导入SPSS软件中进行数据分析与整理,建立合适的数学模型进行数据处理,运用回归方程和相关分析等数学处理方法初步了解人类游憩与生物多样性认知关系及生物多样性与游憩性偏好的相关关系,由此解决如下问题。

3.1 实际生物多样性水平与人们对生物多样性认知水平的关系

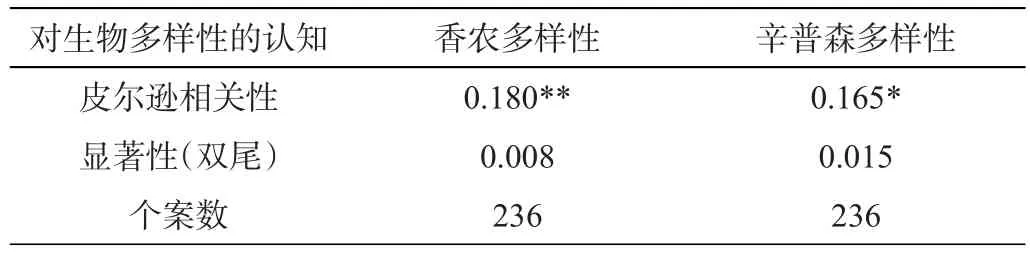

针对城乡居民对生物多样性的认知程度,从没有注意、低、较低、中、较高到高分别由1~6代替录入数据库中,经SPSS软件进行处理,具体分析结果如下:在整体的样本相关性分析中,当香农多样性指数为变量时,显著性(双尾)P=0.006<0.05,此时的Pearson指数为0.181,两者呈现微弱的正相关性;当辛普森多样性为变量时,显著性(双尾)P=0.013<0.05,此时的Pearson指数为0.165,同理可得两者也呈现微弱的正相关性。SPSS软件分析得到的具体数据如表1所示。

上述分析说明实际的生物多样性水平与人们对生物多样性的认知水平总体上呈现微弱的正相关关系,即人们对城乡绿地生物多样性水平的高低具有一定的正确认知能力。

表1 实际生物多样性水平与人们对生物多样性认知水平关性分析

3.2 生物多样性水平与人们游憩偏好的关系

针对城乡居民对典型指定样地的印象,喜欢、不喜欢分别由数字1、2代替录入数据库中。经SPSS软件进行处理,具体分析如下:在整体的样本相关性分析中,当香农多样性指数为变量时,显著性(双尾)P=0.075>0.05,两者之间不具有相关性;当辛普森多样性为变量时,显著性(双尾)P=0.081>0.05,同理可得两者之间也不具有相关性。由SPSS软件分析得到的具体数据如表2所示。

上述分析说明绿地生物多样性水平的高低与居民游憩偏好之间无关。

表2 绿地生物多样性与居民游憩偏好相关性分析

4 结语

基于对宝鸡市的实地调查数据,在统计描述城乡居民对宝鸡市生物多样性的游憩偏好的基础上,实证分析了城市绿地生物多样性与居民游憩偏好关系。研究跨学科交叉,创新性地将传统绿地生态学和社会学问题合并讨论,研究城乡生物多样性保护和居民游憩偏好之间的关系,填补了城乡绿地生态学与社会学研究中的知识鸿沟。对这一类型的研究抛砖引玉,为后续学者更加深入的研究提供了一定的参考。