海外华商网络空间结构新探*—以义乌市场为切入点

陈肖英

(浙江师范大学 马克思主义学院,浙江 金华 321004)

一、问题的提出:作为空间的网络

20世纪90年代以来,“华商网络”在东南亚华人经济发展中的作用问题逐渐引起了海内外学术界的关注,取得了丰硕的研究成果。[1]然而,一个值得探究却尚未引起学术界广泛研究的问题是:华商网络是以什么样的方式扩散到全球并联结在一起的?学者从不同角度提出了各自的见解。单纯指出,华商网络是伴随着世界资本主义的拓殖过程而产生的,并经由华侨华人的全球移民拓展而成。[2]廖小健认为,华商网络形成于华侨华人大量聚集的东南亚地区,随着20世纪六七十年代开始的现代再移民,东南亚地域的华商网络逐渐与世界各地的华商网络联结起来。[3]王勤认为,海外华商网络在中国改革开放之后开始向中国国内扩展,构建起区域性的华商经济网络。[4]

上述学者的研究多集中于从移民扩散、传统儒家文化的角度探讨华商网络的构建基础,虽然展示了华商网络发展具有历时性的特点,但大多缺乏空间概念,难以勾勒华商网络的构建机理及其与文化、社会、市场之间的互动。笔者认为,对华商经贸活动的成功产生较大影响的华商网络,绝不是依托中华文化传统、经由移民扩散而形成的平面化网络,而是多重网络交叠、立体性的网络复合体。从空间角度研究华商网络,是由华商网络所具有的特征及当今深度全球化的时代背景所决定的。首先,华商网络是跨越地理、社会和文化边界的存在,因此从空间角度研究华商网络,有助于突破国家地理和政治疆界的限制,发现跨越国界的网络节点之间的交织与互动关系,以及华商的跨国经贸活动在空间上所呈现出来的结构体系。其次,对空间的关注也是华商网络在深度全球化的时代背景下提出的新要求。随着新的信息技术和交通运输技术的高速发展,促进了人口、商品、资本、信息和观念在全球范围内更为便捷地流动,也促使华商经贸活动呈现出前所未有的多维度和流动性特征,相应地,华商网络的空间结构也发生了变化,亟待与时俱进的实证研究和相应的理论分析。

本研究立足于义乌小商品市场来透视改革开放以来从事中国商品贸易的海外华商构建的华商网络的空间结构,以尝试在经验研究之基础上深化华商网络的理论研究。本文的资料基础主要包括三部分:笔者于2010年12月—2011年1月在南非八大中国商城及唐人街收集的问卷调查资料(简称南非问卷);2011年10月在“第二届中国义乌世界侨商大会”期间获得的问卷调查资料(简称义乌问卷);2012年在义乌调研期间对华商的深度访谈资料等。

二、相关研究综述

在涉及海外华商网络空间结构的研究中,施坚雅、滨下武志、王苍柏、戴一峰的研究较具代表性及启发性。美国人类学家施坚雅以四川集市为研究对象,分析了中国封建社会晚期的农村市场结构。从表面看来,似乎施坚雅的农村市场理论与华人研究并没有什么相关性,但却对华商网络结构的理论化具有重要借鉴意义。施坚雅将中国农村市场分为基层市场、中间市场和中心市场三个层次。基层市场既是农、工产品向上流动进入较高层次市场的起点,也是消费品向下流动的终点;中心市场在流通网络中处于战略性地位,有重要的聚集和输散(向下和向上)的双重职能;中间市场则推动着商品和劳务向上下两方的流动。[5]这些不同层次的市场形成了连锁网络,通过商品和服务的不断层级流动,将以各个集镇为中心的小型地方经济连接在一起。[6]

受施坚雅理论的启发,王苍柏以香港及其周边国家和地区的移民经验为基础,运用空间结构理论来研究华人网络,提出了一个以香港为中心节点的东南亚华人三重等级体系的“华人空间网络”理论假设。他认为,以华人海外出生地为“基本节点”形成了“基本网络”;以东南亚各大商业中心、香港和中国大陆沿海主要城市为“中间节点”形成了“中间网络”;而以香港为“中心节点”形成的网络为“中心网络”。[7]由此,基本网络、中间网络和中心网络相互关联构建了一个以香港为中心的、多维度和多层次的钻石形网络。

滨下武志从经济地理学的角度,通过对汇丰银行史的研究,追踪了华侨汇款网络,肯定了国际大都市香港作为经济中心在海外华人世界中的枢纽地位:不仅把邻近香港的亚洲地区连接起来,而且也逐步构建了遍布全球的唐人街之间互相联结的网络。[8]

戴一峰也从空间视角研究了近代环中国海的华商跨国网络,具体从华商网络的空中分布、运作机制、中介等方面进行阐述。在研究华商跨国网络的运作时,他以市场为切入点,研究了商品流动所依托的产地市场、输出口岸市场、中转口岸市场、消费市场、输入口岸市场、内地消费市场等市场网络的流动链条。[9]

上述学者的研究视角及理论建构,为本文提供了重要参考,启发了笔者将产地市场、义乌市场、口岸市场、海外“中国商城”类销售市场等世界上远隔重洋的不同市场及其网络连接起来,从空间视角探究全球化代背景下的海外华商网络。

三、研究对象:海外华商网络与义乌市场

义乌,地处浙江省中部,资源贫乏,“六山一水三分田”,在长达2000多年的历史上,一直是一个以农耕为主的贫穷的农业县。然而,穷则思变,早在清朝乾隆年间,义乌人就凭借着吃苦耐劳、不屈不挠的精神,在农闲时节,肩挑货郎担、手摇拨浪鼓,穿村走巷,以各式小商品、麦芽糖上门换取禽毛、废铜烂铁等,博取微利,创造了“鸡毛换糖”的独特谋生方式。基于“鸡毛换糖”原始交易的百年积淀,从20世纪80年代初开始,义乌小商品市场经历了从露天市场到室内市场、从第一代市场到第五代市场不断蜕变升级,逐步发展成闻名全球的国际商贸城,创造了用小商品市场将中国和世界连结在一起的传奇。由此,义乌作为中国改革开放以来获得巨大经济发展成效的典型个案,作为连接中国经济与世界经济的中心节点,无疑成为研究新时期海外华商及海外华商网络理想的切入点及田野调查点。

海外华商网络的构建主体是海外华商。学术界对海外华商的既有研究,往往高度集中于东南亚地域的海外华商。本研究独辟蹊径,将研究对象界定为中国海外新移民中一个独特的华商群体,即自20世纪70年代末之后出国、从事义乌小商品等中国商品国际贸易或与国际贸易相关产业如国际货代的海外华商。这一华商群体虽然有部分在东南亚从事“中国制造”跨国贸易及相关产业,但也广泛地遍布于欧洲、非洲、美洲等全球各区域。其人口构成状况可从以下数据中略知概况:

第一,人口数以十万计。依据浙江省侨办对义乌市场业主的问卷调查及推算,每年平均有10万人次华侨华人和义乌有各种经贸往来。[10]实际上,这个数字相当保守。以浙江青田华商为例。青田有近33万华侨华人,约三分之一从事中国商品的外销,约有5万华商是直接通过义乌市场开展跨国商贸的。[11]就国别而言,南非有近30万中国新移民,约有10~20万的华商在从事中国商品的批零贸易。[12]法国至少有40万左右华侨华人,[13]绝大多数聚集在巴黎,而巴黎40.5%的华人在从事商贸活动。[14]到2012年,西班牙有大小将近1.6万个华人批发公司和零售商店。在马德里,60%的商店归华人经营,巴塞罗那为50%。[15]依据上述数据粗略估算有数十万海外华商在从事义乌小商品等中国商品的批零贸易。

第二,多数出生于20世纪50至70年代。依据义乌问卷,在信息完整的73位华商问卷中,有67位出生于50~70年代,约占总人数的92%。也就是说,华商以年龄在40~60岁的居多。

第三,大多在改革开放以后出国。依据义乌问卷,八九十年代出国的华商有46人,占总人数的65%;21世纪之后出国的有23位,占总人数的32%。

第四,受教育程度以初、高中为主。依据南非问卷,接受调查的377位华商中,受过初、高中教育的人数高达65.5%,而受过大学教育的占23%,也有11%只受过小学教育。[16]

本文的海外华商网络特指改革开放后移居海外、从事中国商品贸易及相关产业的华商群体所构建的商业网络,是以海外华商的血缘、地缘、业缘等人际关系及信用为基础,基于华商、企业及社团以及相互之间的多重关系网络之上构建起来的以华商族群为主体的泛商业网络。这些海外华商因为所销售的中国商品主要面向移居国的中低收入者,难以打入移居国的中高端消费市场,从而其在海外商业网络的构建过程中更倚重于新建、拓建特有的族群商业网络。遍布世界各国从事中国商品贸易的海外华商及其所构建的华商网络对于义乌小商品等“中国制造”走向世界起到了难以估量的作用,构建起了中国商品走向全球的桥梁。

四、以义乌市场为中心的海外华商网络空间结构

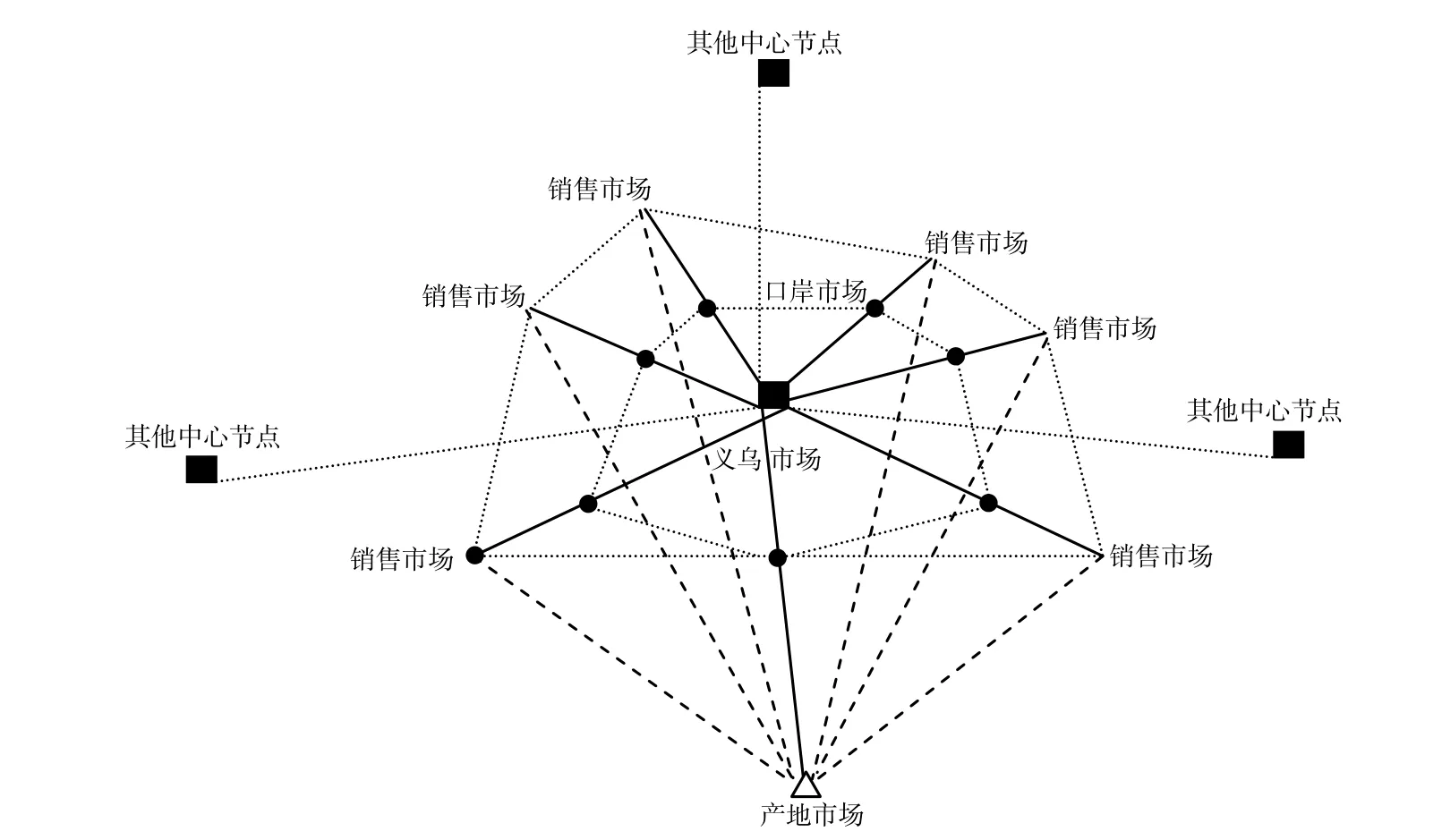

华商网络的空间结构,指的是网络节点(node)空间分布的结构,即网络节点的地域分布形态。在中国经济进一步整合进经济全球化浪潮的新时代背景下,这些从事义乌小商品等中国商品贸易的海外华商构建的海外华商网络呈现出什么样的空间结构特征?本研究认为,华商网络节点的空间分布可以显见地表现为义乌小商品跨国流通的路径。义乌小商品的跨国流通路径,连接了遍布全球各地的各类市场,是各类市场体系在空间上展开的结构:主要表现为产地市场、义乌市场、口岸市场(中转口岸市场、输入口岸市场等)、销售市场等各种市场网络(见图1)。这些市场自身拥有的网络、相互之间的网络以及与义乌市场之间存在的直接或间接的网络,协力构建起海外华商网络的空间结构体系。在该华商网络体系内部,处于华商网络之中的各个市场,在网络中均处于特定的位置,对于商品、资金、信息等的流动起着各自特有的作用;同时,各个市场之间存在着各种密切的商业网络或关联。该体系经由义乌市场所发挥的枢纽作用,与中国国内市场、各类海外市场紧密相连。

为突出义乌市场在华商网络构建中的作用,这一空间结构图也可以用海外华商网络“四重结构模型”表示。这一模型类似钻石状,因此也可称为“钻石模型”。以下对此结构模型作一具体说明。

(一)第一重网络

处于海外华商网络模型底端的是遍布全国各地的产地市场,这是华商网络的构建起点。这些产地市场与义乌市场之间构建了“第一重网络”。义乌市场集聚了7.5万个商位、高达180万种的小商品,[17]这完全得益于来自中国各地20多万家大、中、小型制造企业所在的原产地市场①应该说义乌市场本身也是原产地市场之一,如义乌饰品占全国饰品产量的70%以上,但在本文中为便于分析而突出义乌市场在华商网络构建、拓展中的中心地位,不将义乌产地市场单独列出。,如诸暨袜子市场、绍兴轻纺市场、海宁皮革市场、永康五金市场、澄海玩具市场、顺德家具市场等。没有这些产地市场的支撑,义乌小商品市场则难以达到“集聚效应”。

图2 海外华商网络四重结构模型

义乌市场是海外华商构建、拓展海外华商网络的中心节点。义乌小商品市场历经30多年的发展,从原本一个不具有任何资源优势的浙中小县城,发展成为国际小商品名城,成为全球商品、商人、物流、资金、信息等各种网络相互交汇的中心节点。各种网络经由义乌市场的交汇作用而与世界各地连接起来。具体来说,第一,义乌是国内外商品集散中心,小商品市场成交额已经连续26年名列全国榜首。华商在这里可以便利地采购到来自全国各地的商品以及众多来自海外的进口商品。

“我们也需要义乌这个市场。因为我们来进货,比方说我想要宝剑,宝剑是龙泉出的,我要跑到龙泉;比方说这个景泰蓝健身球,我也知道保定出的,我要跑到保定。但是这个开支很大,结果义乌都有。”①2011年10月24日访谈西班牙青田华商Z于义乌市幸福湖国际大酒店。

同时,义乌也是商品的扩散中心。通过义乌市场的辐射效应,中国小商品销售到219个国家和地区,年出口57万多个标准集装箱,而来自世界各国的进口商品则经由义乌进口馆流向全国各地乃至辐射周边国家。第二,义乌是商人聚集中心。义乌市场内吸引了来自全国各地乃至全球各地的商人进场设摊,从事出口、进口贸易。第三,义乌是全球商品配送中心。义乌市场背后有着高效、低成本的全球物流配送网络,尤其是自2014年11月“义新欧”中欧班列运营以来,国内市场与亚欧市场的商品配送更加便捷、高效,目前已经实现每周去程四列、回程两列的双向常态化运行,开行至马德里、伦敦、布拉格等9条线路,辐射35个国家。第四,义乌是资金流通中心(区域金融中心),来自全球各地的采购商将美元、欧元等货币汇入义乌完成商品交易。第五,义乌也是全球商业信息流通中心。借助于华商网络内部的信息流通机制,构成了独特的商品信息交汇网络,推动了义乌小商品跟随全球市场需求走向而不断进行升级换代。此外,义乌市场发布的“义乌·中国小商品指数”②2006年,国家商务部推出了《中国·义乌小商品指数》(简称“义乌指数” The Yiwu China Commodity Index)。“义乌指数”是依据统计指数与统计评价理论,采用多层双向加权合成指数编制方法,选择一系列反映义乌小商品批发市场运行状况的指标进行综合处理,用以全面反映义乌小商品价格和市场景气活跃程度的综合指数。主要由小商品价格指数和小商品市场景气指数及若干单独监测指标指数构成。又具有信息发散功能,成为全球日用消费品生产贸易价格变动的“风向标”。因此,义乌市场作为各种网络交汇的枢纽,同时具有“聚合”和“发散”的双重功能。以义乌市场为中心节点的华商网络,更像一张网,而不是一组组从义乌发出的射线。通过义乌这个中心节点,将华商网络中相关产业链的生产、运输、销售等各个环节衔接起来,将产地市场、口岸市场及销售市场等各个市场体系连接起来,成为一个相互咬合的系统,成为地区性网络和全球网络相连接的中心节点,从而构建起华商网络的全球空间布局。

(二)第二重网络

华商采购的义乌小商品,通过上海、宁波[18]、舟山、温州、广州等海关口岸输往迪拜、威尼斯、巴塞罗那、鹿特丹、伦敦、纽约等沿海的各类口岸市场。处于海外华商网络模型中间层次的,主要是义乌市场与各类口岸市场(包括输出或中转或输入口岸市场)之间构建起来的网络,即“第二重网络”,它们是华商跨国网络构建的中间节点。

需要指出的是,并非一个口岸市场只具有一种功能,它们可以同时既是输入口岸市场也是输出口岸市场,既是消费口岸市场又是中转口岸市场。以迪拜为例。迪拜凭借交通、运输的便利,是一个辐射全世界14亿人口的转口贸易良港。据统计,迪拜进口交易额中的75%转口非洲市场,20%转口周边海湾国家,只有5%直接在阿联酋销售。[19]截至2005年底,阿联酋华人已激增至10万人,其中绝大多数聚集在迪拜木须巴扎市场、中国商贸城、中国鞋城、中国眼镜城、中国商品(迪拜)分拨中心、中国轻工城等各个商城,[20]从事中国商品的转口贸易。从事国际货代的阿塞拜疆华商Z,2008年的业务量已经超过6000个货柜,所有商品都经由迪拜港转发至阿塞拜疆。①2012年5月14日访谈Z于义乌港集海物流仓库。荷兰鹿特丹港曾是世界货物吞吐量最大的港口,②世界第一大港口随着时间的变迁有过几次转换。荷兰鹿特丹在1986—2005年间,是欧洲最繁荣的贸易港,也是世界第一大港。自2005年起,上海港的吞吐量超越世界其他大港口位列世界第一位。自2015年起,宁波舟山港货物吞吐量高居世界第一,成为世界第一大港。又是西欧的商品集散中心,该港口吞吐的货物,80%的发货地或目的地都不在荷兰。[21]一项对非洲佛得角华商的研究,华商销售的商品都来自义乌小商品市场,所有商品都经由荷兰中转到佛得角。[22]经由这些口岸市场的中转,义乌小商品最终能到达目的国的销售市场。这些口岸市场也成为海外华商聚集之地,他们构建了以义乌市场为中心节点的“中间网络”。总之,荷兰、迪拜等口岸市场成为义乌小商品转往欧洲、非洲、西亚等地的中间节点。

(三)第三重网络

处于该模型外围层次的是散布于移居国各大城市、以“中国商城”为代表的各类销售市场,义乌小商品借助这些辐射力强的城市及销售平台“向下”扩散。它们是义乌小商品销售到全球各地的“终端市场”,是华商网络构建的“终点”,即“第三重网络”。随着华商跨国贸易活动的扩展,具有族群经济特征、销售义乌小商品等各类中国商品的“中国商城”在世界各国纷纷出现。在南非,截至2012年8月,仅约翰内斯堡市已经建成的、加上在建的“中国商城”就有14个。[23]在欧洲,几乎每个国家都有“中国商品城”,[24]其中,匈牙利布达佩斯就有6个,[25]德国共有中国商城20多家。[26]需要指出的是,“中国商城”类的销售市场作为义乌小商品市场模式的“海外克隆”,与义乌市场一样具有“集聚”与“发散”的双重功能。一方面,各类中国商城集聚了大量的“中国制造”;另一方面,义乌小商品等中国商品经由这些“终端市场”的辐射而进一步深入移居国的穷乡僻壤,实现与消费者的“面对面”。目前,南非福建籍华商已将零售店开到了地处偏远的黑人聚居区。一位在南非从事日杂百货批发的福建籍华商说,“福建江阴人多数在约堡乡下开零售店,大概占全部在乡下开店的中国人的70~80%。”③2010年12月10日访谈于南非约翰内斯堡香港城。

(四)第四重网络

近年来,随着海外华商实力的增强,原本在义乌市场采购并在移居国从事一级批发贸易的部分华商,发展到越过义乌市场直接向市场背后的产地市场下单采购,这样便构建起从销售市场到产地市场之间的网络,即“第四重网络”。越过义乌市场平台而直接向产地市场下单,必须达到工厂下单生产的最小起订量(Minimum Order Quantity),往往需要较多的资金,因而这部分人数只占华商群体中的一小部分(图2中用虚线表示),却有助于扩大华商网络的覆盖面,构建起产地市场直达消费市场的通道。

“采购的话,广东、福建、浙江都有。浙江就是义乌、温州、慈溪这边,还有嘉兴这边羊毛衫市场……主要看进什么货。因为我们这边信息是比较灵活的,什么季节就到哪里采购。你要没这个资源,生意就做不好了。”①2011年7月7日访谈L于义乌市青田商会。

五、余论

学术界关于海外华商网络的既有研究中,滨下武志和王苍柏肯定了国际大都市香港作为经济中心在海外华人世界中的枢纽地位,庄国土指出新时期以中国大陆为中心的海外华商网络的发展趋势,[27]麦高登则将香港重庆大厦称为“低端全球化”(即人与物品在低资本投入和非正式经济情形下的跨国流动)的代表。[28]本研究发现,这些从事义乌小商品等中国商品贸易的海外华商构建了一个以义乌市场为中心的海外华商网络。义乌市场虽然起着类似于香港重庆大厦的功能和作用,但比起重庆大厦,义乌市场的辐射度更大,市场体系、支撑产业、商人群体、物流网络等方面的集聚功能更强。与义乌市场建立直接、间接关联的各类市场(节点),并不仅仅代表一个地理上的城市或交易场所,而应该视为某类网络,这些网络的功能存在不同:有的只辐射到所在国及周边国家,有的辐射到其他相隔遥远的国家,乃至跨越洲际;有的与义乌市场有直接关联,而有的与义乌市场只存在间接关联。每类市场之间都存在着各式各样的关联、网络,并且与义乌市场有着直接或间接的联系。这些市场相互之间不存在上下等级之分,而是通过商品、资金、物流、信息等双向流动有机地联结成一个关联体,协力构建了义乌小商品的一个全球流动网络。

海外华商网络,实质上是由许多基于血缘、地缘、业缘等社会关系之上、有各自中心节点的族群次网络交织而成的覆盖全球的庞大商业网络。本研究从义乌市场透视新时期的海外华商网络,在这个特定网络里,义乌市场起了中心节点的作用。但即使作为中心节点的义乌市场,也只是从事义乌小商品贸易的海外华商构建的一个华商网络的中心而已,可以被视为全球华商网络的一个次网络,与拥有自己中心节点的许多其他类型的华商网络处于平行的位置(见图2中外围的三个小黑块),如与以广州市场为中心的海外华商网络、以香港为中心的东南亚华人多重网络等是平行的,相互补充而不是隶属。借助于义乌这个中心节点与其他中心节点的关联,各类次华商网络连接在一起,形成了若干多层次、多维度的华商网络复合体。正是通过这些次网络的相互关联,才得以打破民族、国家和地域的限制,构建起一个全球性的华商网络。这一网络模型有助于理解华商网络的范围和层次,以及不同地方和层次的华商网络如何相互发生联系、进而形成一个交叉相连的系统。

[注释]

[1] 陈肖英:《纷争与思考:华商网络研究综述》,《八桂侨刊》2017年第3期。

[2] 单纯:《海外华人经济研究》,深圳:海天出版社,1999年,第195页。

[3] 廖小健:《海外华商经济网络简析》,《市场营销导刊》2003年第1期。

[4] 王勤:《东亚区域经济整合与华商》,《亚太经济》2009年第2期。

[5] [6]施坚雅著,史建云、徐秀丽译:《中国农村的市场和社会结构》,北京:中国社会科学出版社,1998年,第6~7、39页。

[7]王苍柏:《华人网络的再认识:一个空间的视角》,《华侨华人历史研究》2006年第2期。

[8]滨下武志著,马宋芝译:《香港大视野:亚洲网络中心》,香港:商务印书馆,1997年。

[9]戴一峰:《近代环中国海华商跨国网络研究论纲》,《中国社会经济史研究》2002年第1期。

[10] 王晓峰、杨金坤、陈楠烈:《义乌侨商与中国小商品城——关于“义乌侨商”的调查报告》,《浙江社会科学》2011年第1期。

[11]吴晶主编:《侨行天下》,北京:大众文艺出版社,2006年,第188页。

[12]原晶晶、庄国土:《非洲华商概况分析》,《侨务工作研究》2011年第2期。

[13]李明欢:《欧洲华人社会剖析:人口、经济、地位与分化》,《世界民族》2009年第5期。

[14] 郭招金等:《2008年世界华商发展报告》,载世界杰出华人年鉴编辑部主编:《世界杰出华人年鉴·2008版》,北京:世界杰出华人年鉴编辑中心,2009年,第6页。

[15] “西班牙电视5台《“皇帝行动”辩论会》纪实”,http://chinatown.ouhua.info/news/2012/10/22/1800732.html,2013年2月22日流览。

[16]陈肖英:《海外华商研究:人口、经济与跨国主义》,《八桂侨刊》2014年第2期。

[17]齐慧:《义乌小商品走向高端大市场》,《经济日报》2011年7月22日。

[18] 陶后夫:《大物流带动商流人流集聚》,《浙中新报》2010年11月17日。义乌90%以上的小商品借宁波港出口。

[19]晓鸣:《迪拜转口贸易的含金量》,《进出口经理人》2006年第7期。

[20] 陆立军等:《义乌商圈》,杭州:浙江人民出版社,2006年,第60页。对于华侨华人的人数有不同说法,有的认为在迪拜的华侨已接近20万人,见黄培昭:《迪拜有个中国“龙城”》,《世界知识》2010年第5期。

[21] 王凌峰:《海内外主要港口物流发展简况》,《中国水运》2008年第11期。

[22] Heidi Ostbo Haugen and Jorgen Carling, “On the Edge of the Chinese Diaspora: the Surge of Baihuo Business in an African City” ,Ethnic and Racial Studies,Vol.28, Issue 4, 2005, p.647.

[23]张妍婷:《五千浙商闯南非,捅破中国制造低价“天花板”》,《钱江晚报》2012年8月9日。

[24]李明欢:《欧洲华人商城经济研究》,《世界民族》2013年第3期。

[25]《海外中国商品城如何过冬》,《温州日报》2008年11月14日。

[26]麦尚文:《欧洲华商热建“中国城”》,《侨务工作研究》2007年第5期。

[27]庄国土:《东亚华商网络的发展趋势——以海外华资在中国大陆的投资为例》,《当代亚太》2006年第1期。

[28] 麦高登著,杨玚译:《香港重庆大厦:世界中心的边缘地带》,上海:华东师范大学出版社,2015年,第19页。