安徽阜阳4.3级地震前电磁扰动异常分析

李军辉,何 康,郑海刚,王 俊,王雪莹

(安徽省地震局,安徽 合肥 230031)

周龙寿等用超限率方法验证了地震“前驱波”(陈化然,2008),邱泽华等进一步用超限率方法分析了2008年汶川地震前钻孔应变数据的异常特征(李军辉,2012),并指出这种异常并非前驱波,而有可能是地震前的异常,洪德全等利用超限率分析了安庆4.8级地震前安徽泾县等多个台站的形变观测数据(李美,2008),分析认为体应变数据在震前20天左右出现明显的异常变化。2015年3月14日,安徽阜阳发生4.3级地震,震源深度3 km左右,地震造成2人死亡,13人受伤,房屋倒塌155间,严重受损4 152间,一般受损6 972间。本文采用超限率方法提取地震(震中位于淮南台西西北方向,震中距99 km)前后淮南台2013~2015年的电磁扰动数据变化形态的脉冲异常,分析淮南台电磁扰动变化与地震的相关性。

1 资料和超限率方法简介

淮南、淮北2个电磁扰动观测台使用的仪器为郑州晶微电子科技有限公司研制的GS-2000型电磁扰动仪。该仪器的工作原理为:通过深井电磁传感器对超低频电磁信号进行采集,后放大,通过智能数据采集器把电磁扰动信号转换为3个不同频段的电信号。第一通道电信号记录为低频岩石挤压脉冲(0.001~1 Hz);第二通道电信号为记录中频岩石破碎脉冲(1~10 Hz);第三通道电信号为记录环境电磁干扰信号(10~20 Hz)。传感器垂直安放在在数十米的观测井下,采样率为1次/分,线性频段为0.01~20 Hz(周龙寿,2008)。

超限率法先通过高频滤波,提取数据的高频变化成分,形成一个变化数据系列,再将这个系列经过滤波处理后的时间列记为Xi(i=1,…,N),N为数据点总数(陈化然,2008)。该序列的标准方差为:

(1)

(2)

为超限强度,这两个超限率都是时间的函数。用超限率方法处理数据的关键是滤波的处理,本文利用一阶差分进行滤波,以4倍方差作为异常控制线。

2 数据及计算结果分析

2.1 数据及影响因素分析

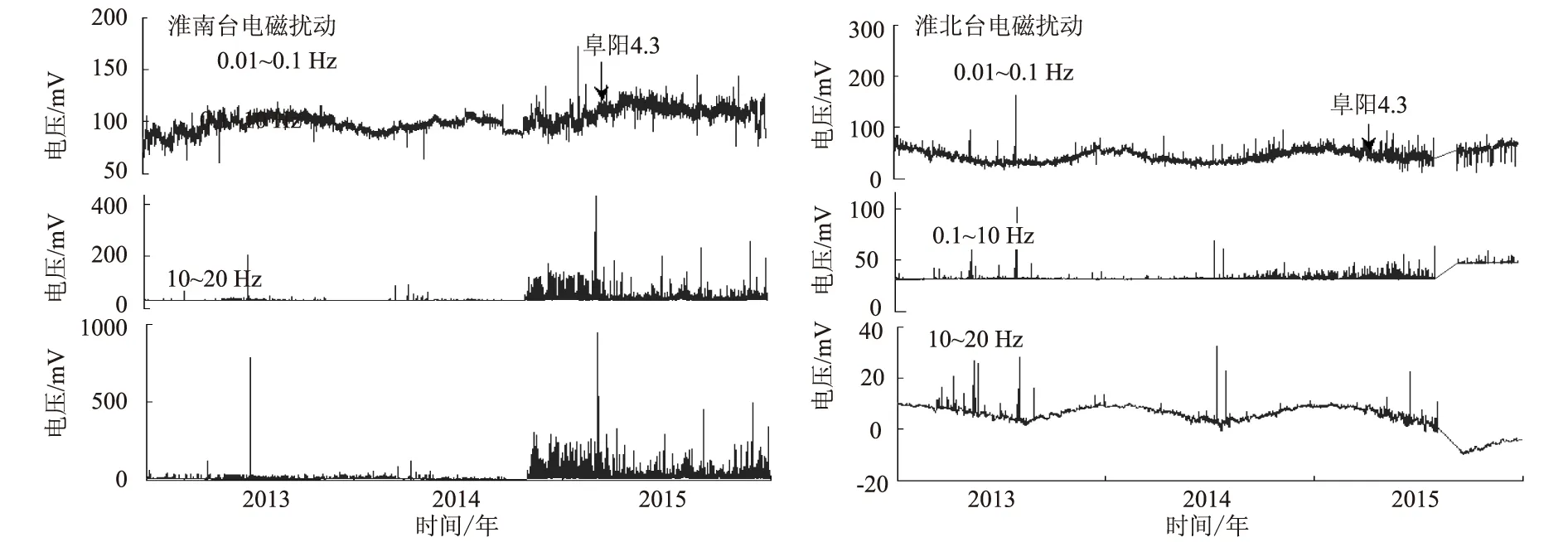

淮南台电磁扰动3个通道2013年1月~2015年12月观测数据连续性较好,基本无缺数,2013年电磁扰动数据3个频段均变化平稳,3个通道的数据系列单点脉冲具有同步性,无明显密集脉冲变化。与其它时段变化相比,电磁扰动3个频段数据系列在2015年1~2月出现明显密集型脉冲变化形态,在地震发生前一个月就出现明显的脉冲增强变化,3月14日阜阳4.3级地震后,数据系列中的脉冲形态消失。淮北台电磁扰动数据的连续性也较好,2015年8月6日~9月14日出现缺数,阜阳4.3级地震前后,3个频段电磁扰动未发现明显的异常变化(参见图1)。

图1 淮南、淮北台电磁扰动2013~2015年数据变化

关于地磁观测数据变化的研究表明,地磁前兆观测资料的数据系列中,周期性及年变化等主要受到气温、气压、降雨等自然因素变化的影响,实验的结果也显示淮南电磁扰动3个频段的变化与环境温度呈现相关性(张建国,2013),为了分析温度变化对电磁扰动的影响,选取了淮南台2015年1~12月电磁扰动3个频段的变化与室内观测温度数据进行对比,结果显示:室内观测温度的数据台阶型变化主要是由于室内开空调导致的,电磁扰动第一通道(0.01~1 Hz)的数据台阶型变化与温度在2015年8月、9月、11月和12月的台阶变化具有时间上的一致性(参见图2),因此,仪器观测环境的温度骤变会影响电磁扰动数据的基值。

图2 淮南台2015年电磁扰动三个通道数据与室温对比

2.2 超限率计算结果

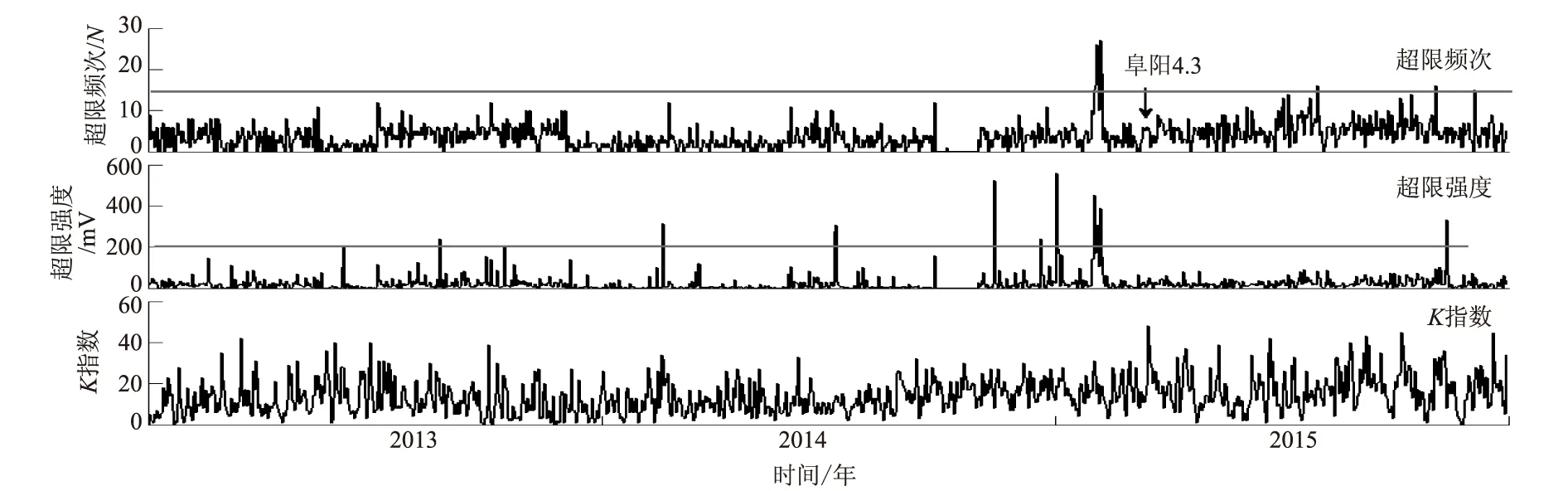

中国232个地震前电磁扰动异常变化的震例统计表明,电磁扰动异常主要表现为连续密集脉冲形态。一般来说,地震较大时电磁扰动异常时间也较长,其异常信号比较连续和密集(张建国,2013)。研究表明,电磁扰动第一通道的脉冲变化与地震的关系较为密切(李军辉,2012),因此,本文采用超限率方法来分析淮南台电磁扰动第一通道超低频(0.01~1 Hz)脉冲变化特征。淮南电磁扰动超低频脉冲的超限频次、超限幅度的结果显示,2013~2014年电磁扰动数据系列中脉冲频次及幅度变化平稳,未出现明显的连续性脉冲高值变化;2015年1~2月年电磁扰动脉冲超限频次和超限强度开始出现同步增强的变化,异常持续时间10 d,脉冲的日超限频次最高达到27次,日超限幅度最大为453 mV,2月10号后电磁扰动脉冲超限频次和强度均正常变化(参见图3),3月14日发生阜阳4.3级地震。与地磁K指数的对比的结果显示,K指数的变化与脉冲的超限频次及超限幅度无明显的一致性和相关性,2015年1~2月电磁扰动脉冲频次和幅度出现明显的增强变化,而地磁K指数无明显的同步变化(参见图3),说明异常信号与空间电流体系的变化不相关,因此,认为前兆信息异常可能来自地震孕震区物理场。

图3 淮南台电磁扰动0.01~1 Hz超限幅度、超限频次与地磁K指数对比

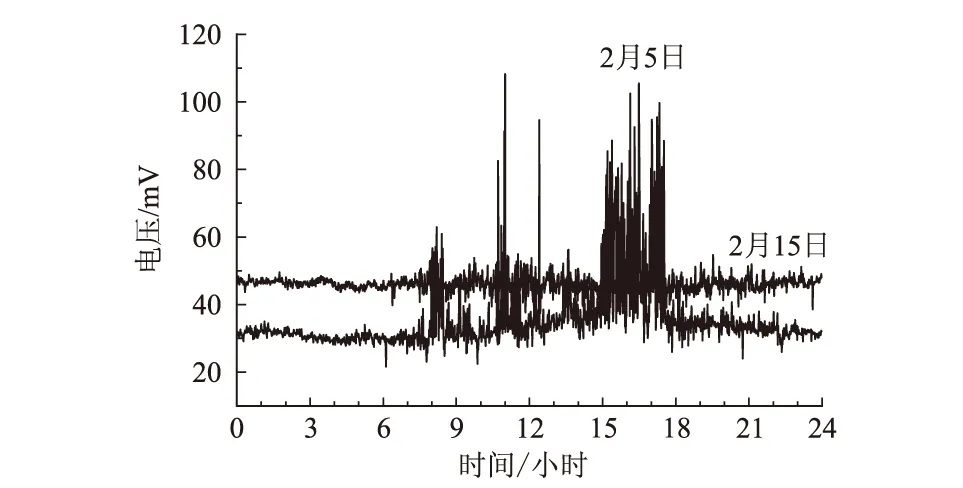

为分析该脉冲变化与地震的相关性,统计了淮南台电磁扰动脉冲出现的时间分布特征(参见图4),统计结果显示,2015年2月1-10日异常时段,电磁扰动脉冲主要集中在08∶00~21∶00时间段内,脉冲最多为39次,子夜时段(00∶00~04∶00)无明显的脉冲变化;2月11-20日的正常时段电磁扰动脉冲也主要集中在08∶00~21∶00之间,最大5次,异常时段的脉冲变化是正常变化时段的7倍多。通过淮南台2月5日与2月15日电磁扰动日变的对比(参见图5),2月5日的脉冲为连续密集脉冲,脉冲为非台阶变化,与李美的统计结果一致(李美,2008),2月15日变化平稳,无明显的脉冲变化。因此,认为淮南台观测到的电磁扰动(0.01~1 Hz)震前的脉冲变化可能与地震的孕育相关。

图4 2015年2月1日~20日电磁扰动脉冲的时间分布

图5 淮南台电磁扰动不同观测时段对比

3 结论与讨论

通过对淮南台电磁扰动在阜阳4.3级地震前变化的分析,得到如下结论:(1)淮南台电磁扰动2013~2015年原始分钟值数据变化形态显示,在2013~2014年间的电磁扰动各频段观测数据变化稳定,无明显的脉冲异常;2015年1月31日~2月9日,电磁扰动超低频段(0.01~1 Hz)观测数据出现明显的脉冲增强,淮北台电磁扰动观测数据变化平稳,阜阳地震前后未发现明显的异常变化。(2)利用超限率方法计算的淮南台2013~2015年电磁扰动观测数据每日脉冲超限频次和超限幅度的变化形态显示电磁扰动脉冲的超限频次和超限幅度在震前43 d(1月31日)开始出现明显的增强,最大超限频次27次,累积超限幅度最大为453 mV,异常持续10 d。(3)淮南台异常时段(2月1日~10日)电磁扰动观测数据中脉冲超限频次和超限幅度的时间分布主要在时间段7∶00~21∶00,脉冲形态为连续密集,为非台阶变化,因此认为淮南台电磁扰动脉冲增强的变化与2015年3月14日阜阳M4.3级地震具有明显的相关性,有前兆意义。