从赵之谦《论学丛札》看书人的学行

◇ 柳曾符

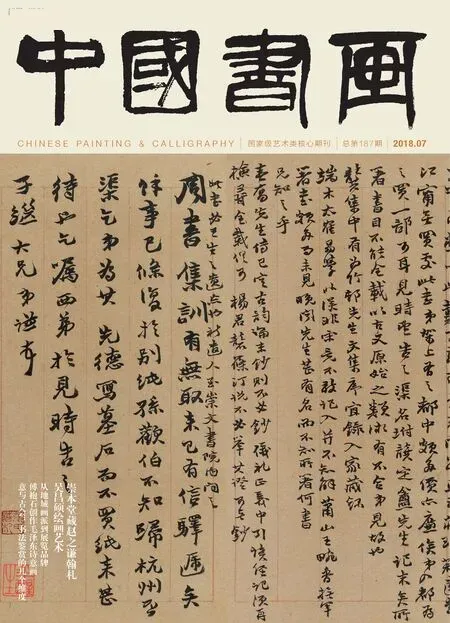

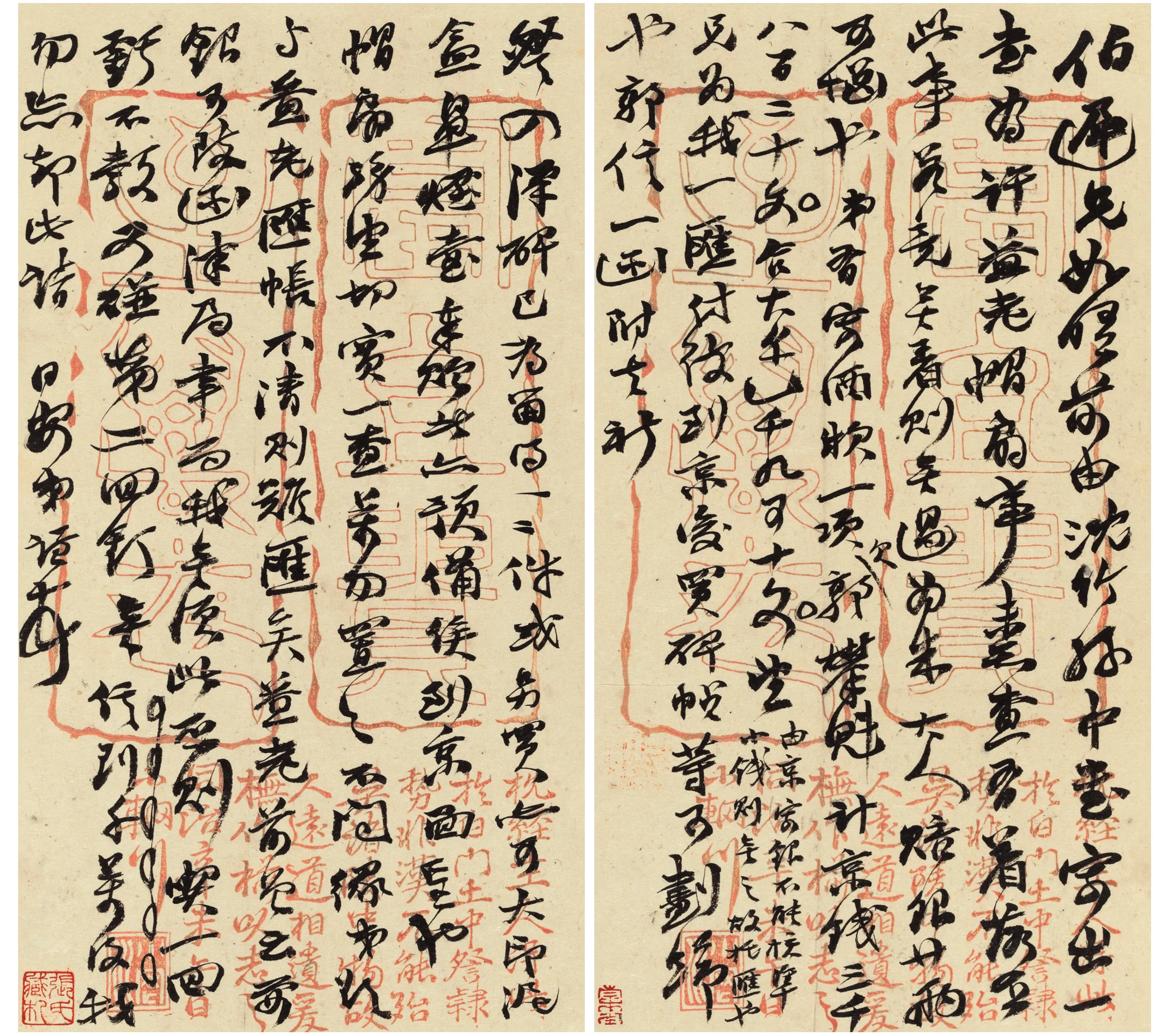

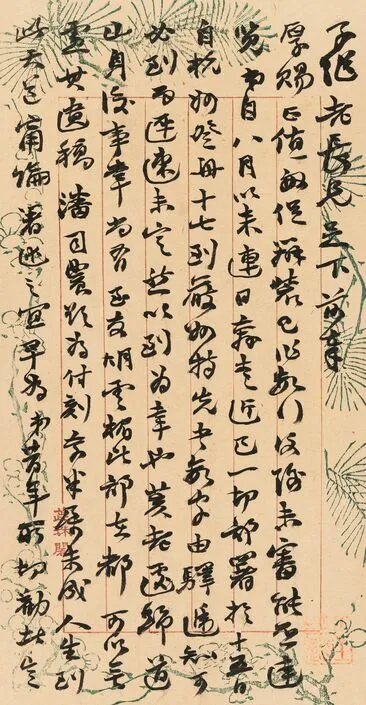

赵之谦尺牍三册三十九通,多致安徽续溪胡培系论学书,行楷秀逸飞动,内容十分珍贵。

赵之谦(1829—1884),浙江绍兴人,清代书画篆刻大家。读书过目成诵,天才横逸,但一生遭际坎坷。31岁才中举,三次至北京会试不第。在科举时代,未中进士,仕途是艰于上达的。之谦为人又不谐于世,致至死亦遭人排斥。今印《清史稿》,俗吏或列名,而无“之谦传”。

然此终不为之谦病,今日之谦书画名如雷,从此信札即可见其志行之高洁。而同时躐高位,获重名者多有不逮。例如李慈铭,曾以《越漫日记》一书,风行士林。李与之谦同为绍兴人,又同岁,同在京为官。而今日李之名恐已在之谦之下,《越漫日记》中时称之谦为“恶客”。李自己时时哭穷,但同时又花钱买妾,即此一端,李恐即将为通人齿冷。反顾之谦,自44岁去江西做官后,即发誓不再花时间刻印。虽之谦曾自言平时对刻印最用功,为何又发誓不刻印呢?那就是因要专门为老百姓做事,做一个好官。

之谦至江西,历任鄱阳、奉新、南城三县。初到鄱阳十九天,就逢大水衝田,“殚力赈抚,不遗余力”。再权奉新,葺文庙,修桥筑城,甚得民心。

最后权南城县,乃是一个苦缺。之谦向有宿疾,52岁时在南昌时就曾复发,药之弥甚,终夜危坐,二至四月不愈。分发至南城前其妻病危,而当时交通不便,来往常从水路,水路有时河干中断,只好将船抬上陆地,走到有水的地方,再将船下水,继续前行。1884年3月,其继配陈氏在旅途颠簸中病殁。是年六月,法兵犯台湾,继侵福建沿海,清政府向法宣战,援闽各军络绎过江西,之谦张罗供应,资捍卫国土,劳顿过度,以至旧病加重,十月初一竟卒于南城官舍。身后萧条,由故旧凑款,始得归葬杭州丁象山。

[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:再寄呈太誓答问、求古录补遗各八册,以四册呈曹葛丈并一书,如丈怒其擅改,乞曲为排解,又李抚不封口。军闻甚讲求,可否送一册与之,非欲借此幸进,实欲探其旨趣也。弟又顿首。三朝记注已买得,特奉赠乞检收。新得丁若士声部分篇稿本,经王怀祖先生及许印林鉴校,得未曾有,亦可宝贵。

从前曾看过赵之谦的《章安杂说》,那是行书稿本,小楷颇曼妙。我最爱书中所说:“求仙有内外功,学书亦有之。内功读书,外功画圈。”片言中的。

“内功读书”,在书法上,最初是不易见其功效的。初起时全是“外功画圈”的风头。时间越久,功夫越纯熟,但至一定阶段,内功的比重将逐渐显现。康有为说“书法惟气息最难”,是说得一点不错的,虽读书做学问,功夫不易显现,但要耐得住寂寞。何子贞在《与汪菊士论诗》时,曾与人说用功须闭户“正经用功,只有闭户之一法。逢人开口谈学问,其学问可知;逢人开口谈诗文,其诗文可知。今人但求人知,不务自家心得,有人夸他是名士,是才子,便宠耀十分,真是可鄙。对客挥毫,动辄累纸,间出奇语,喧然传诵。比如飞蚊一响,岂百年安身立命之地乎”。但终是做外功人的多,可惜外功如若无内功衬托,或越增其丑,闻友人某君说:“这是肉丝炒焦了。”又有友人云:“外功只是临帖,内功才是写自己。”

南京大学百年校庆,为故校长李瑞清先生塑像,邀我观礼。因为李瑞清尝邀先祖任两江师范讲席,而瑞清办公处“梅庵”二大字又为先祖所书。瑞清亦尝痛论写字而不读书是为“手技”。辨名定性尤真切。

《明清书法论文选》中李瑞清的《清道人论书嘉言录》中:“学书先贵立品。右军人品高,故书入神品,决非胸怀卑污而书能佳,此可断言者。学书尤贵多读书,读书多则下笔自雅,故自古来学问家虽不善书,而其书有书卷气,故书以‘气味’为第一。不然但成‘手技’不足贵矣。”

我又爱《章安杂说》中“古人书争,今人书让”二语,是之谦书法创新的心得。《章安杂说》原稿书法曼妙,是之谦30岁之后所作。而今此册卷与胡培系书,则是1867年39岁撰《国朝汉学师承续记》后所写。年代比《章安杂说》要晚九年,而尺牍书法必比稿书作意,而其中与胡讨论有关《国朝汉学师承续记》的撰作,更可概见之谦的学行及为人,所以此札甚为珍贵。

《汉学师承记》原为扬州江藩(1761—1831)所撰。藩少受学于惠松崖等,性不喜唐宋文,每被酒,辄自言文无唐宋八家气息,时人目为狂生。

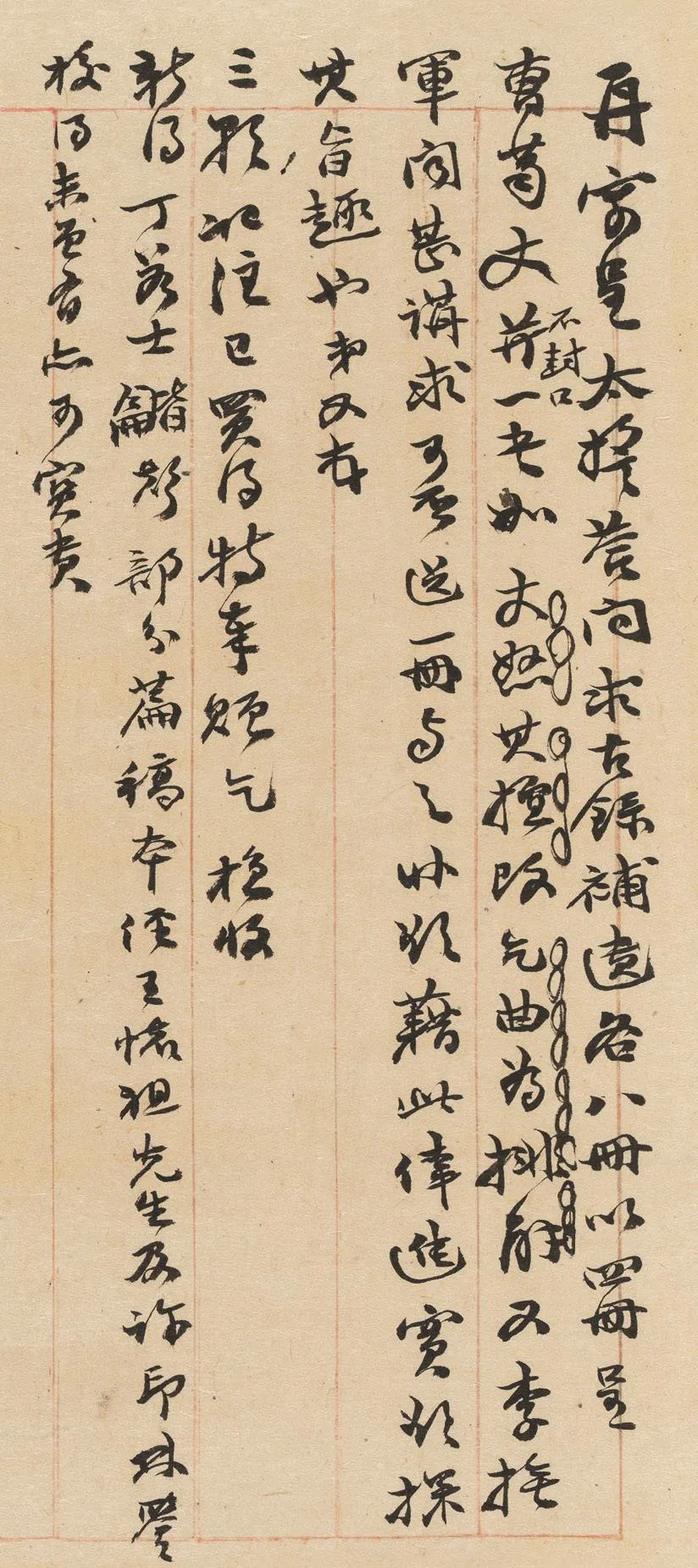

[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:子继老兄赐览:得手毕并钞示志传、汪氏书一一领悉,惟文富德吉是颂。弟冒昧入试,仍不获一第,非文字咎即平日所立身行己者,皆不中世法,无须太息也。现拟少留为拣发计,闻人言,此事全恃钻营,又际其难,姑以气数冀之。倘值兵荒省分,则人弃我取,亦无不可。果命当饿死,便趋吉避凶,亦无救也。老兄以为然否?吴氏大戴记考一卷,嘱潘生录出呈上,其中所述,亦不及王实甫、汪少山两家之作,而有汪容甫先生正误一书,却未见过。议论间有可取,亦尊疏所不可少也。仪礼正义刷印事,荄甫已言之。季临侍郎颇允许,而渠大忙,当不能速办,万一悠忽过去,又可惜。陆氏本欲印本发坊,为厂肆坊贾以无销路三字所沮,此事岂亦在天运中耶?选缺闻仍不捷,弟知其大略。想荄甫已详述矣。总之,此事只宜度外处之,不如著书权自我操也。近况云云,诚非易久,然君子不与恒人争一日之清浊,亦可谈笑遇之,敬承道安。弟谦顿首。钤印:半醒生(朱) 张氏藏札(朱) 长陵旧学(朱)

中国学术自两汉经学,而及宋之理学,明之阳明学。至清乾嘉间,以标榜反对阳明学,而汉学之名大著。“汉学”盖以摒弃宋明人理学之思潮,而返之于两汉之经术,因以立名。而藩之书则主记清一代汉学经师之事迹与授受之源流。

时学者或是竟以为除汉学外无学术,藩之著书尤固僻,如陈启源《毛诗稽古篇》,亦本汉学一分子,而江氏以其解“西方美人”,不宗汉人之说,遂削其人,不予著录于记中,其书亦不载于《经义目录》。

江书成于嘉庆二十三年(1818),在同治六年(1867),又复五十年,其间复经太平天国之战争,故征求遗献,继述学者学行之工作,已感必要而迫切,之谦关心学术,故有《汉学师承续记》之辑,时胡培系亦欲撰《大戴礼记正义》,二人有同好,于是有此往返讨论之书。程秉銛《赵之谦墓志》中称是书“师法谨严,论说精美,在江藩书之右” 。

“当它们飞行或是栖息时,景深要足够大,确保不只是最近处的那只鸟清晰合焦。”David补充。对于鸟群的拍摄,应当使用慢速快门拍出鸟类的动感,以及上百只鸟扎堆喧闹所产生的戏剧艺术效果。

赵与胡信中载赵之著书宗旨及其学行甚多,至可珍,兹特分述如次。

之谦欲撰《续记》之动机,首即以时士不悦学,心学之末流尤存。学人遗事及遗著正遭兵燹及子孙不学之危,有急待纂辑《续记》之必要。在第一册第二通中“近纂《国朝汉学师承续记》,祁寿阳相国许我序,顾兵燹之余,遗文轶事零落不少。数年来心学之说复起,愚者既奉为准的,死守成规。智者得以饰非拒谏,亦转相附和,恐从此读书种子绝矣。幸有后死者,此记不可不续,续则求兄助我,并多助我。此事关系二千余年气脉,不可不急”。

常州李兆洛(1769—1841),字申耆,精历史地理学。吾外家常州刘氏,故先祖尝赐号曰:“申耆,助我向学也。”李申耆先生常州有旧居,向吾曾请承名世先生为吾作一图。而读之谦尺牍,知其子不孝,尽弃父书,可为之浩叹。在第一册第八通中:“今日见阳湖杨县丞晋藩,问申耆先生家,云:其子不肖,父书尽弃之矣。”

又之谦虽纂此书,而其于学又不分宋汉。在第三册第三通中“弟少事汉学,十岁后潜心宋学者七年,今复为汉学。窃谓汉、宋二家,其原则一而流则殊。康成诸公何不尝明理道,周、程、朱子何尝不多读书,流极既衰,乃有木雕泥塑之考据,子虚乌有之性命”。先祖柳诒徵(1879—1956)《中国文化史·弁言》有:“彼第知研悦文藻,标举语录,钻索名物者,盖得其偏而未得其全。”正指此类。家藏手稿本上先祖批曰:“此指今之所谓汉学家,宋学家与文士者流。”

而要在注重其人之躬行实践,更是之谦高明之处,是诚真之学问之道。在第一册第三通中:“不及开列诸君。其行谊著述,凡兄所周知者,详示之。盖此记虽以学为重,而行尤重。空谈性理之徒,一无足取,不过有掩饰工夫。绩学之士反无笃行,适为若辈藉口地。往寿阳相国谓弟此作义例视前记为严,足为后日传儒林者取信。若详载论说而述其行事,仍仿照无极太极之法,甚不敢安。如实无可访求,乃略之。苟有所知必详之。况与兄十余年至交,而不能知其家法,可愧不可愧乎?故日望有以告我焉。”然之谦书未成,其遗稿三册,今又不知在何所,是诚良可痛惜。

现代学者论汉学可观者有仪征刘师培(1884—1919),撰有《近儒学术系统论》,其文先举清朝初之理学,后述雍乾以降之经学,于各地方之风气,条分缕析,颇为简要。中先论清初诸儒,学行兼崇,不分宋汉,继述乾嘉之际,汉学之帜,风靡一时,而病其讲求“修身”“行已”“治国”成人者风,远不如究“音韵”“文字”“校勘”“金石”“目录”之学春之盛。

先祖《中国文化史》论汉学之独见,则又以为汉学非经学,实为史学之一部分。钱穆著《国学概论》尝称引之。

柳诒徵《中国文化史》:“世尊乾嘉诸儒者,以其以汉儒之家法治经学也。然吾谓乾嘉诸儒所独到者,实非经学,而为考史之学,不独赵翼《二十二史札记》、王鸣盛《十七史商确》或章学诚《文史通义》之类,为有益于史学也,诸儒治经,实皆考史,或辑一代之学说,或明一师之家法,于经义亦未有大发明,特区分畛域,可以使学者知此时代此经师之学若此耳。其于《三礼》,尤属古之制度,诸儒反复研究,或著通例,或著专例,或为总图,或为专图,或专释一事,或博考诸制,皆可谓研究古史之专书,即今文学家标举《公羊》义例,亦不过说明孔子之史法,与公羊家所讲明孔子之史法耳。其他之治古音、治六书、治舆地、治金石,皆为古史学尤不待言。惟限于三代语言、文字、制度、名物,尚未能举一代之典籍,一一如其法以治之,是则尚有待于后来者耳。”

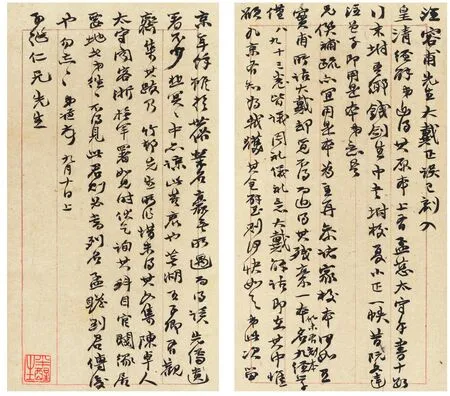

(左图)[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:汪容甫先生大戴正误已刻入皇清经解。弟近得其原本,上有孟慈太守手书十数行,末坿吾乡钱剑生中书校夏小正一帙。昔阮文达注曾子即用是本,弟意吾兄撰补疏亦宜用是本为主,再参诸家校本,何如?王实甫所诂大戴却觅不得,而近得其残稿一本(似未有刻本),名九经学仅八、九、十三卷,皆议周礼、仪礼意,大戴解诂即在其中,惟愿九京有知,为我获其全璧,则何快如之。弟此次留京年余,虽于世俗荣名豪无所遇,而得读先儒遗著不少,想冥冥中亦谅此苦衷也。芜湖王子卿有观斋集,其跋乃竹邨先生所作,惜未得其文集。陈卓人太守闻客浙抚军署,如见时,伏乞询其科目官阀,缘居要地者,弟往往不得见,此君则必当列名孟瞻刘君传后也,勿忘勿忘。弟谦顿首。九月十日上。子继仁兄先生。钤印:半醒生(朱)

(右图)[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:手书诵悉。缪先师建专祠,既荷恩旨允行则公道自在,且具禀者又皆属杭人,更可为降贼之邵子愧矣。弟归里后值霪雨匝月,不能出门一步,拟六月初十迳赴省印,必当刻大戴正误及汪氏年表等,必当携呈宋于庭,过庭录有校大戴五条,已命兄子录出,余书尚未细检也。凌次仲先生校礼堂集弟处未有,若为题额以郑许之例系姓,亦未免习俗之见,径作述礼堂三字跋语系之。弟但缺笔,或书古文可耳。尊见以为何如?复上子继兄先生。弟谦顿首。钤印:半醒生(朱) 崇本堂(朱)

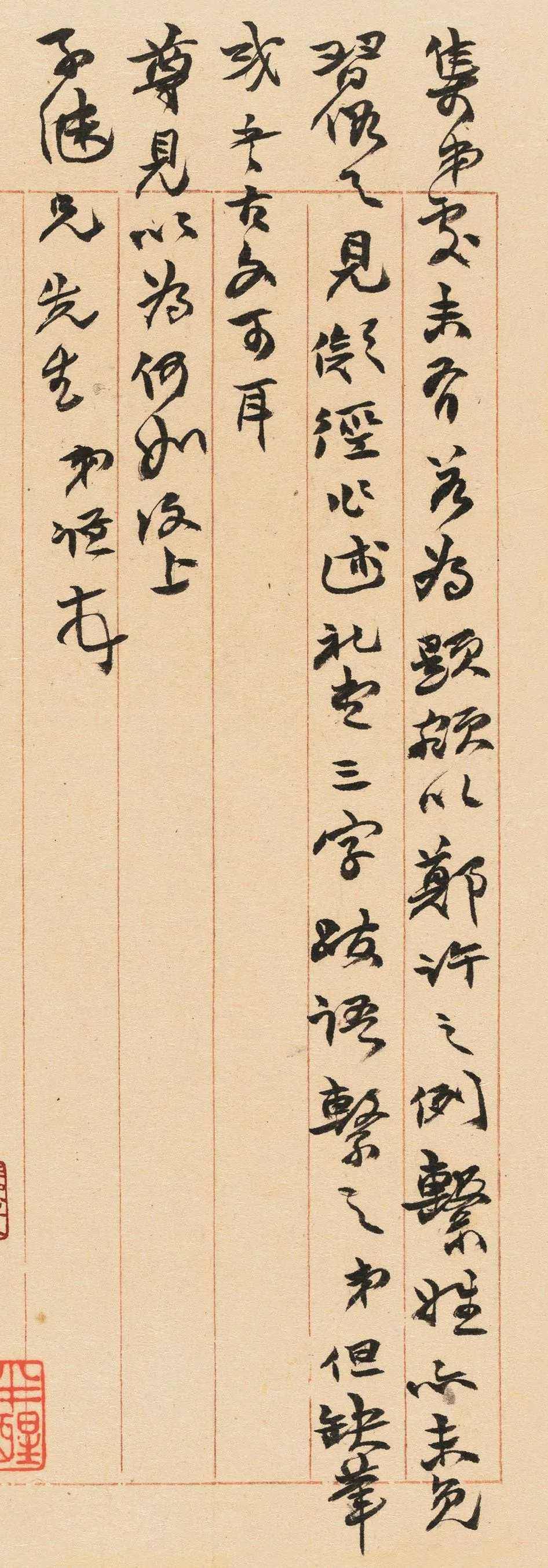

[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:伯迟兄如晤:前由沈竹孙中书寄出一书,为许益老帽扇事,未知查有着落否?此事若竟,无着则无过,为朱大人赔银廿两,可恼也。弟有寄酒款一项,欠郭攀魁计京钱三千八百二十文,合大羊一千九又十文,望兄为我一汇付,彼到京后买碑帖等,可划归也。(由京寄银不能核准,小钱则无之,故托汇也。)郭信一函附去,祈察入汉碑已为留得一二件,或另买亦可,大印泥盒、鼻烟壶奉赠者,亦预备,俟到京面呈也。帽扇务望切实一查,万勿置之不问,缘弟欲与益老汇帐,不清则难汇矣。益老前曾云要银可致函津局,幸而我无须此,否则吃一亏不彀又碰第二钉矣。信到千万复我,勿忘却,此请日安。弟谦顿首。钤印:张氏藏札(朱) 崇本堂(朱)

余论

我最先注意到赵之谦的字,是20世纪40年代初,那时我已到上海,父亲慈明先生学的虽是算学,但他既受祖父文史之教,又是徐志摩的弟子,新月派的一分子,所以他很喜欢买文艺杂志来看,如《大众》《万象》《永安》等等。《永安》杂志是郑逸梅(1895—1992)先生所编,那当中常发表一些书画,其中便有赵之谦“骇兽逸我右,饥鹰兴人前”一联,我对之十分欣赏。后来看了康有为的《广艺舟双楫》,康氏对之谦颇为贬低,认为他是导天下写北碑作靡靡之音的罪魁祸首,因此我也不去学他。但对之谦实仍有好感,直到1992年我在日本东京博物馆看到此联原作,想不到此联气魄如此宏大,感觉更比书上印的好得多。

今天我忽然又悟到之谦之书法乃得力于画,有清一代大家中邓石如(1743—1805)、何子贞(1799—1873)乃至吴让之(1799—1870),书画、篆刻才气都像赵之谦一样的人不多。邓石如的字有篆刻味,何子贞的字纯是写,当中不参画意。

但是北碑书体是介于楷隶之间,其中缺少流便的直势,要直接写成行书是困难的,常格格不入,十有八九像李文田(1894—1951),只能写楷书。何子贞虽号称学北碑,但实在仍是写的“颜”字,所以他自己也只好说他是“颜七魏三”,而赵之谦才是“魏七颜三”。而他字中的魏碑成分正是由“画字”而来。这样才能突破方板的樊篱。而且此法实古已有之。米芾《海岳名言》不有苏轼画字之说乎,不过尚不及之谦运用之妙罢了。

西安交通大学钟明善教授编《中国书法史》,收先祖“虎气必腾上,河汉湛虚明”北碑联,以为能超过赵之谦。祖父书法的笔力及书卷气并学养或在赵之谦上,但之谦书法的艺术性实在是高超的。祖父是学者,而之谦是艺术家。最近镇江电视台来家中采访,要我谈焦山《瘗鹤铭》,我介绍他们拍了之谦集《瘗鹤铭》,“仙集之词藏吾丹篆,山亭以外留此黄杨”一联。此联绝不是靡靡之音。

康有为说学之谦者皆为“靡靡之音”,那是学之谦者之过。书法要有方法,但更要有韵、要雅。何子贞题邓石如印谱,以为包世臣(1775—1855)用笔不对,说得不错,但何乃说包字有韵,何又说“临大节而不可夺”为雅。学之谦的人既没有韵又没有气节,当然是靡靡之音,这缘由不能算在赵之谦的账上,和赵之谦是没有丝毫关系的。之谦书法之特色在之谦的才气,才气是不可学的。读了这本信札,更可以知道赵之谦的为人,那更不是那些学他的人所能梦及的了。

回想起来,我最初知赵之为人在两件事,一是他夏天赤膊,坐北京海王村画廊,挥扇纵谈,旁若无人。二是他曾为友人刻印伤指,血沾衣襦,后友人去世,赵终身不洗此衣。此二事我一直记得。2000年夏天,我去北京找启功先生为我们家乡镇江西津渡碑林题字,还特地抽空找到海王村书店,在书店中穿来穿去逛了好几圈,想象当年赵之谦挥扇纵谈的样子。同去的范然先生,看我在忙进忙出,不知我心里在想些什么。

此次又看了这三册尺牍,可谓对赵之谦的认识又跨了一大步。之谦不谐于俗,遭人逐斥之事,札中履见,如第二册第三通、第四通、第七通之类。但他会试卷中,竟用纬书奇字。虽后亦略有自知之明,然积习恐终不易改也。在第一册第二通中:“弟今年会试,以后场用《乾凿度》被斥(其钜公因有奇字,恶之,其实并未指出用讳之谬),虽哄然传播而已,可笑。父母于子,子于父母,不过望‘显扬’二字。求人之事,强以所难,于道非恕,而自取其咎,于父母亦为不孝。故弟不惟不敢辨,且凡关切者时时劝之。日复一日,以水求水,以火求火,万勿逆天,道污则从而污亦圣教也。”

[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:再,弟此次携一子及六舍弟同行,行装不富而书箧则累人之至矣,天又少雨,江水甚浅,滩行闻不易,今日尚平安,不知前途有无陆地。行舟之事,亦听其所之而已。西老事尚未了,荄老春日大约岁莫可归灵榇,或迟至明年,未可定。昔年聚首,千载一时,今散之四方,又弱一个。思之腹痛,谅有同情也。弟又顿首。

之谦高才豪士,其子所作传状中云:“身体魁梧,饮馔兼人,虽严冬不戴帽。”在所作《吴让之印存序》中,他对自己个性的描写,亦甚为逼真:“少日师赤堇沈先生,同学者有何自芸,力学诗,始学明七子,既而朱元,既而唐,既而晋,又进而汉魏。其言以三百篇为准,穷年累月,为之不已,得句自珍重,遇人辄长吟。余时不为诗,数年不一作,偶有作,信手涂抹,成数十百言,若庄若谑,若儒若佛,若典重,若里鄙,若古经,若小儿语。自芸大恶之,目为癫痫,余亦侮自芸为愚蠢,争不下,质之师。师告自芸:汝诗譬窭人子,勤俭操作,铢积寸累,以事生产,初获十百,久而千万,历知艰难,深自护惜,不自暇逸。彼诗譬膏粱子弟,生长豪华,日用饮食,宫室妻妾,奴婢狗马,惟所欲为,纵咨狼藉。朝慕游侠,夕逐荡子,统歌未终,叱吒数起,幸货财多,非年齿与尽,酣豢挥霍,无虑中落,然其乐也,人忧之矣。自芸犹欲争,而余骇汗竟日……余生平所为,岂惟印与诗,皆此类也。”其中之谦之诗书画印之个性已俱陈。

张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》说:“人言撝叔盛气难近,其实遇名实相副者,亦虚怀相接。”在此书卷中,亦可见其言之可信。如在第一册第二通:“人海中求一可谭人不得,有一人为陈卓人,名立(句容人),弟等皆不之见,问人无知者,乃知非无人,吾辈所遇非人也。”

其尊崇何子贞书,以为何书如天仙化人,已如俗子凡夫,则又谦之又慎焉。

我这篇小文的题目叫《书人的学行》,主要就是说明学问和书法有何关系,人人都知道书法和学问有关系,但到底具体如何,确也不是人人说得清的。我在读了之谦这三册信札以后更大有启发,使我找到了一个好证人和许多好证词。

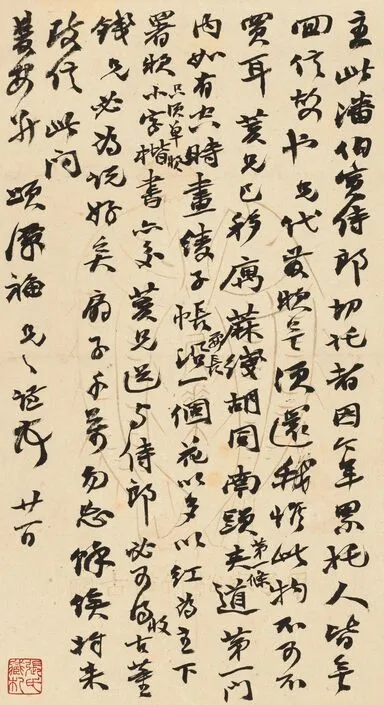

[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:伯迟弟如晤:接手书具悉,三信由兄差人送去矣,兄须明年二月末出京,则若弟正在轮船上,不及晤别矣。有要事一奉商:如过嘉兴府城,千万买糟鹅蛋十枚(北门外市上买之),装一坛(用黄泥)封好,带进京交胡荄兄处,万不可忘却。如无鹅蛋,则买鸭蛋(数则加倍),无鸭蛋则买鸡蛋,以必得为主。此潘伯寅侍郎切托者,因今年累托人皆无信故也。兄代发款无须还我,惟此物不可不买耳。荄兄已移寓麻线胡同南头(第一条)夹道第一门内,如有空时,画绫子帐沿(要长)一个,花以多以红为主,下署款小字楷书(只须单款),亦交兄送与侍郎,必可得收古董钱,兄必为说好矣。扇子千万勿忘,余俟将来致信。此问双安,并颂谭福。兄之谦顿首。廿一日。钤印:张氏藏札(朱) 崇本堂(朱)

小时候祖父教我读书,一天我傻乎乎地问祖父,读书到底有何用,祖父回答说:明理。祖父一贯治学不分宋汉,治经亦不废古文《周礼》。而读书强调做人,我们从之谦第一册第三通及第一册第五通诸信中可看出之谦也是强调读书是为了做人。读书而不知做人,虽多亦是书橱罢了。

而做人之要在诚实不欺,从前李瑞清写给祖父的信中,要祖父对两江师范的学生讲要诚实不欺,并以为此乃做人之本。

诚实乃真而不假,乃能一片赤心待人。艺术要在感人,天下唯真,唯至诚,方能感人,这就是读书之效,且必将形之于书之韵。这也就是像将假字画卖给谁也不要一样。这恐怕也是如单讲线条美,不容易分析中国书法艺术和价值的原因。

我们如回过来把这三册尺牍再看一遍,便可见之谦之真、之诚、之真率、之可爱。虽困厄万端,至“未有安身立命地也”(第二册第六通),乃“侧耳听,开口笑也”。毁誉不计,宠辱不惊,而戚戚于勿悖父母生我之意。在《二金蝶堂印谱》可见:“令我一生刻印、赋诗、学文字,固天所以活我,而于父母生我之意大悖矣。”其胸中浩荡之气,可羡。

之谦傻劲十足,在江西任上,为一件争宗族的讼案,一直考证至《宋史》,清理宗谱,然后作判词达万言,卒使讼者钳口结舌,数载悬案,顷刻大白。

而自己则在赴任路上“陆地行舟”,34岁家破人亡,号“悲盦”,过着又苦又穷的日子,说着“众人乞巧年复年,我乞仍在巧借钱”的辛酸话,最后继妻又死,自己亦随之身亡,至无以为验。

之谦生时在杭州卖画,生意并不好,一扇一画只一金,至20世纪40年代,价已到四五百元。外国有凡·高,身后得大名,赵之谦为中国之凡·高乎!

之谦在此万般无奈之中,还不忘《汉学师承续记》的撰述。盖学问者,国家之气脉,之谦必竭其全力以维护,满腔爱国家、爱民族之热诚,所以如但以一书画篆刻的桂冠加之之谦,之谦虽在九泉,定狂呼大叫而有所不甘。但此又正所以其书、其画能有奇气似欲喷薄而出的道理了。

之谦尝云:“要待知己,极少,须一二百年。”(第一册第二通)痛者此言。今先生此札复出,得无此乎。

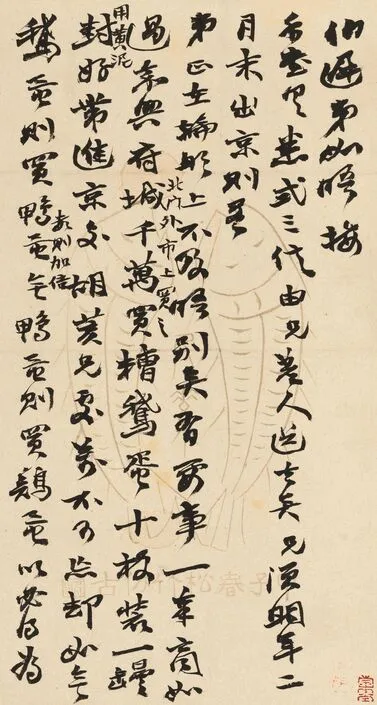

[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:前数年曾发一书到杭州,未荷复示,嗣友人纷纷书来,言阁下到沪,又闻赴楚,以笔墨游牧,今闲江西,熊葆丞来,略述一二,后遂无音耗,今日接手书,则知尚羁沪上,将作出山之计,甚慰甚慰。惟弟闻此语,则颇不附和,以弟之来江西,一路顺境,去年奉委鄱阳,又五大缺中之一(实第五也),不为不好,而一场异常大水,钱漕收不到五成,用度则照章十足。本年办阅兵差使,一办科考差使,一亏累三千余金,现虽暂留几月,不过可以弥补,无谓已极。近亦大悔,欲另图,而捐务又停,欲他谋,又五十余岁人,分当退后。东奔西走三十年,毫无所益,奈何奈何,转不若许益老之得横财而富也。官场传派近年愈奇,大约狗之一物尚不足以讨好,非龟不可,又不可以穷龟,穷则虽龟亦不中用也。弟之在此数年,爱我者以为知县,如道府而已;怜我者以为老古董;恶我者直以我为非人也。我学狗而不能而已,龟则不学也。饶州七县有二龟,一真通神,一不过能呼风唤雨。然其所为,我一闻之而呕三日,故弟不敢自信为官料也。因阁下将为之,不能不说。尊夫人以病殁,令郎以孝陨生,论际遇,则可悲;论理道,亦无憾鄱阳矣。衙署人满于屋,不敢劝驾,集腋之举,目前并无以应,且俟将来以书相酬答。江西之于沪上,饮食起居,一为神仙,一为猪,弟方恨不已,再请阁下下乔木而入幽谷,受苦几天亦不愿也。屋之天井大约二尺阔、八尺长,举此一端,以概其余。同乡梁平叔已病殁,其眷口不知往何处,有无子息,甚念。彼画虽不佳,亦不可少之品也。大小儿今年归去,应试计可到沪,如相见时,此间景况,即可就近问之,便知其有名无实。做官容易发财难,不虚也。复请升安。弟之谦顿首。复伯迟兄阁下。九月朔日。钤印:崇本堂(朱)

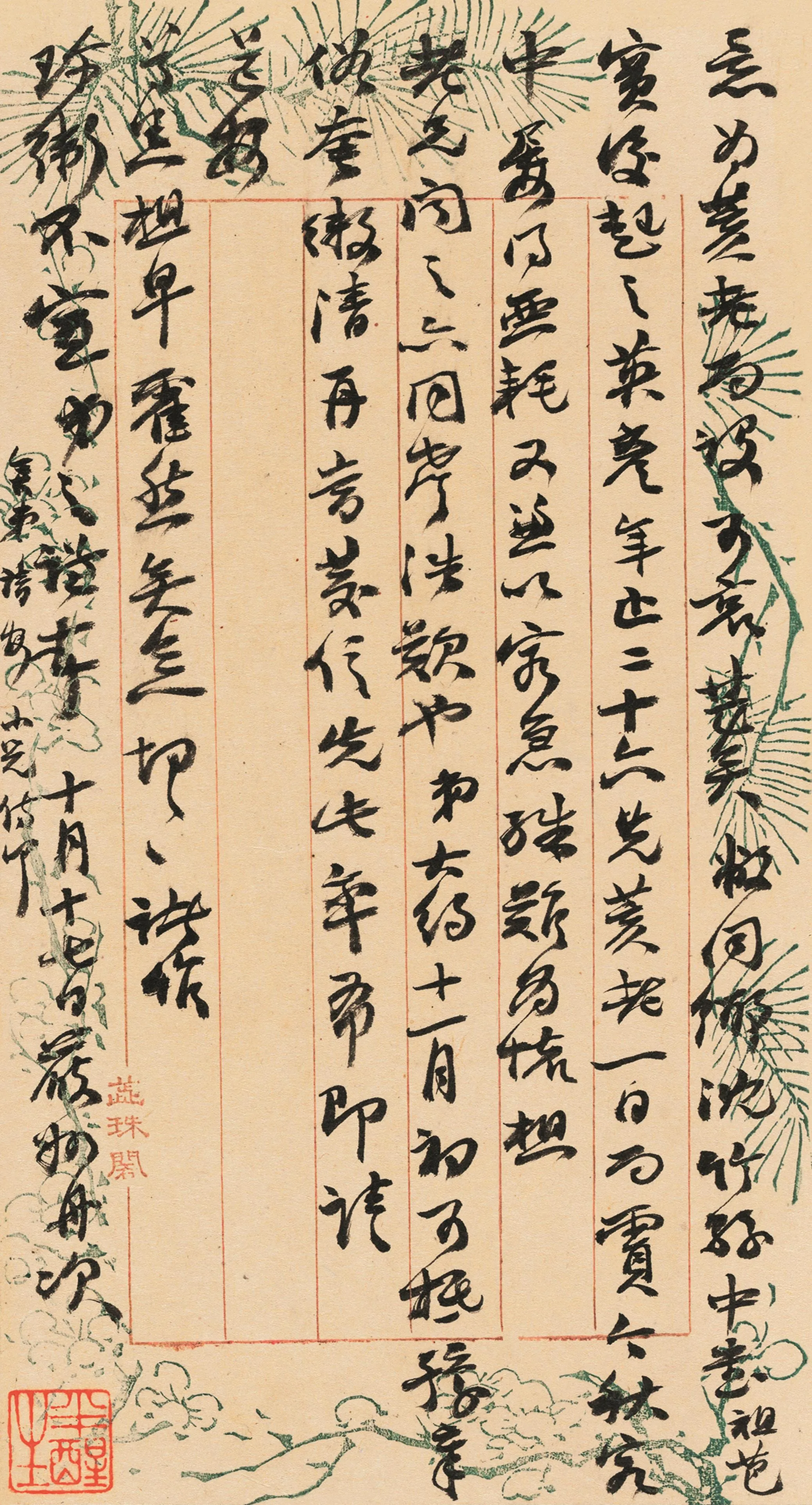

[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:子继老长兄足下:前奉厚赐,正值匆促办装,已作数行复谕,未审能否达览。弟自八月以来连日奔走,近已一切部署,于十五日自杭州登舟,十七到严州,特先书数字由驿递,知可必到,而迟速未定,然以到为幸也。荄老遽归道山,身后事幸尚有至友,胡云楣比部在都,可以无虑其遗稿。潘司农欲为付刻,奈半属未成,人生到此天道,宁论著述之宜早为?弟昔年所切劝者,岂意为荄老而设?可哀甚矣。敝同乡沈竹孙中书(祖苞)实后起之英彦,年止二十六,先荄老一日而殒,今秋客中屡得恶耗,又兼以穷急,殊难为怀。想老兄闻之亦同声浩叹也。弟大约十一月初可抵豫章,俗套缴清,再当发信,先此率布,即请道安。尊悉想早霍然矣,念切念切,诸惟卫不宣。弟之谦顿首。十月十七日岩州舟次。舍弟请安,小儿侍叩。钤印:半醒生(朱)

[清]赵之谦 行书信札 纸本 崇本堂藏释文:晓村老弟如见:久不通书,兄则为忙碌所累,弟亦苦奔走之中,两勿责也。顷有奉恳事:孙渭伯比部系兄世交,顷由江西学使署归浙,将求冠九方伯,列名与弟同,望从旁陪衬(已致函迈孙兄矣)。倘不仅挂名,则明岁入都,一切犹望照拂。兄近状不具述,渭老能略言之,惟珍摄万福。兄之谦顿首。钤印:崇本堂藏札(朱)