死神越过大西洋

邓涛

航空技术的发展串联着一个个历史性瞬间。比如在1909年,路易斯·布莱里奥飞越英吉利海峡就让整个世界激动不已。109年后,似曾相识的一幕再次上演:2018年7月10日至11日,一架美国通用原子系统公司的改进型MQ-9B“天空卫士”中空长航时无人机开创性地飞越了大西洋……然而,这仅仅是历史的重复么?

一般认为,过去20年最重要的航空技术进步非无人机莫属。仅就军事用途而言,无人机的作用就已经超过早期的侦察、通信中继、反雷达等作战支援任务,开始承担直接的战斗任务。在可预见的未来,无人作战飞机将成为航空科技的前沿和空军战略战术的重要组成部分。也正是在这样的时代趋势下,MQ-9B“天空卫士”的越洋之旅显得尤为夺目。按照通用原子系统公司的计划,这架MQ-9B从美国北达科他州大福克斯飞行测试中心起飞,飞往英国费尔福德皇家空军基地,然后作为英国皇家空军成立100周年庆典的一部分,于7月13日至15日在费尔福德举行的皇家国际航空展览会(RIAT)上进行静态展示……可以说,这完全是一次“布莱里奥式的仪式”,是向历史的致敬。要知道当布莱里奥经过36分钟的飞行降落到英国的多佛后,他那架著名的单翼机就作为一个航空图腾在世界各地被不断的复制、陈列和叙述。不过,与109年前那次飞越英吉利海峡的壮举相比,飞越大西洋的“天空卫士”所蕴含的却又不仅仅是浓烈的仪式感——作为一个无人作战飞机项目,美国军方的研究一向是在更实用层面上进行的。

“天空卫士”不寻常的“死神”

成功飞越了大西洋的“天空卫士”属于MQ-9“死神”家族的一员,其衍生原型本身就代表了无人作战飞机发展的一个里程碑。这并非夸大其辞,与半路出家的MQ-1“捕食者”不同,MQ-9“死神”是第一种从一开始就作为空中侦打一体平台设计的武装无人机,其概念原型机“捕食者”B-001于2001年2月2日首飞。通用原子系统公司最初是自筹资金发展“捕食者”B的,他们希望该机能引起政府的兴趣并带来订单。结果没有让他们失望,在2001年2月2日首飞后,美国空军与该公司签订了一份合同,购买两架“捕食者”B用于评估。2004年,美国空军发布了“猎-杀”无人机招标,军方对高性能作战无人机有着迫切的需要,而“捕食者”B完全满足需要而且唾手可得,所以该机轻易就赢得了军方大单,堪称独孤求败。“捕食者”B的正式军用编号是MQ.9“死神”,在重量、功率和载重能力等方面都远超过“捕食者”。“死神”最大起飞重量4 540千克,飞行时速480千米,飞行高度为15000米,配备一台900匹马力(660千瓦)的涡轮螺旋桨发动机,较“捕食者”重了近4倍,飞行速度和飞行高度则是“捕食者”的2倍。该机装备的传感器相当于F-16上的“狙击手”XL或者“利特宁”吊舱,巡航高度6000米,地面的轻火力和肩射防空导弹无法构成威胁。同时,通用原子系统公司还提供一个了“死神”升级包:包括一副可以把翼展增加到26.8米的机翼延长段和翼尖小翼,一副V尾延长段,每侧机翼下的外挂副油箱,加强主起落架以应对更高的起飞重量。续航时间因此增加到了48小时,并在2017年5月创造了“死神”系列无人机滞空42小时的世界纪录,为一年后MQ-9B飞越大西洋的历史性飞行奠定了基础。

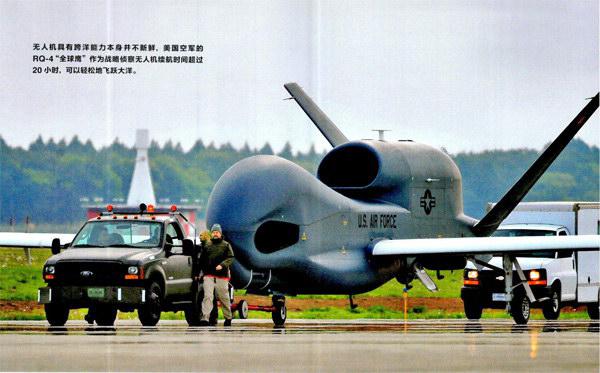

無人机具有跨洋能力本身并不新鲜,美国空军的RQ-4“全球鹰”作为战略侦察无人机续航时间超过20小时,可以轻松地飞跃大洋。

怎样飞越大洋是关键

从狭义的角度来讲,“增程型死神”本身就具备越洋飞行能力,这一点毋庸质疑——毕竟只要将无人机造得更大一些,获得这种能力就并不会太困难。事实上,早在距今17年前的2001年4月23日,“瑞安航天中心”(现为诺斯罗普·格鲁曼的一部分)研制的RQ-4A“全球鹰”就从美国西海岸加利福尼亚爱德华空军基地起飞后斜越了整个太平洋,全程实施遥控操作,并在22小时20分之后安全降落在澳大利亚亚德莱特附近的艾钦瓦勒空军基地。这是无人机首次斜越太平洋的飞行,总行程12000千米,可以绕地球1/4周……显然,无人机越洋飞行本身不是重点,重点在于以什么样的方式飞越。说起来,自动起飞、自动降落、自动编队、自动巡航这些功能在技术上都已经实现了,自动空中加油、自动对地攻击也在试验中,对地形地貌自动避让的自动掠地飞行更是在F-111那个年代就有。但问题出在无人机的这些自动模式都是“以自我为中心”的,最多和同时出动的友机之间有所协调,但极少考虑非合作情况下和空中其他飞机的协调问题,而不考虑这个问题的无人机进行越洋洲际飞行则缺乏实际意义。至于这其中的原因非常简单:在军用无人机需要高频率、高密度使用的趋势下,不能安全飞越非隔离民用空域的长航时、远程军用无人机是没有军事价值的——军事行动的政治性和社会性本质决定了这一点。

一般来说,飞机起飞前要申报飞行计划,空管将各飞机申报的飞行计划对比,确定满足飞行安全的垂直、纵向、侧向和时间间隔后,批准飞行计划。即使在战争年代,除了紧急出动的防空拦截,作战飞机的出动也要报批飞行计划,包括陆航直升机的飞行计划。美国空军的“空中任务指令”(air task order)甚至包括协调远程炮兵的射击计划,因为远程火炮和火箭炮的弹道可以上升到飞机的巡航高度。放飞后,空管可以根据飞行员在飞行过程报告的位置、速度、航向、高度来判断安全间隔是否得到保证;也可以通过空管雷达实时监测空域中的飞机,并发出必要的修正指令。所以不言而喻,无人机对民用空域飞行安全存在着巨大的挑战,“增程型死神”或是“全球鹰”这样的大/中型、长航时、远程无人机尤为如此——它们不仅尺寸大,可以越洋飞行,而且需要使用和有人飞机一样的常规机场起飞、降落。因此必须将无人机整合进现有的空管体系,服从和有人机一样的飞行安全规则,如此才能确保有人机和无人机混合使用的飞行安全。不过虽然在理论上,无人机可以像有人机一样实现程序管制和雷达管制,但由于操纵无人机和打电子游戏没有原则性的差别,而飞行员训练在投资和时间上都耗费巨大,让飞行员大批改为操纵无人机并不现实。所以由不具备飞行员资格的军事人员操纵军用无人机会是各国的一个趋势,但同时也使得混合使用空域的飞行安全大大复杂化——他们对于飞行安全、飞行规则的认识和经验与飞行员不能相比。那么要解决这个问题,有比较好的方法么?答案是肯定的。名为NextGen的下一代空管体系似乎提供了一个不错的解决方案。NextGen的本质是空管从雷达管制转向GPS管制,由飞机上的GPS提供更精确的实时三维坐标和速度、航向、爬升、下沉速率等关键数据,空管根据机载GPS数据统一管理。Next Gen没有地面雷达覆盖范围的问题,能确保更精准的间隔控制,可以更有效地利用空域和跑道,减少地面和空中的等待。最重要的是,无人机操作员和空管看到的是同样的数据,避免了由于系统误差造成机上和地面看到的数据不一致而造成的混乱。

虽然NextGen的初衷是解决有人机的非隔离空域空中管制问题,但对MQ-9这样的长航时、远程无人机来讲,机载GPS是标准配备,以数据链为基础的遥控系统也是现成的,和NextGen相容具有先天的优越条件。于是,作为特别版本的“增程型死神”,MQ-9B“空中卫士”越洋飞行的革命性很大程度上正体现在这里——这是人类历史上第一架与NextGen空管体系相容,满足在民用非隔离空域飞行、满足北约适航标准(STANAG-46711)以及包括英国军事适航管理局(MAA)和美国FAA在内的其他军事、民用航空当局严格适航要求的军用无人机。

7月13日,刚刚完成跨大西洋飞行的MQ-9B在费尔福德进行静态展示。

事实上,早在2017年8月“天空卫士”就已经进行过一次试验:从亚利桑那州尤马试验场的拉古纳机场飞越非隔离民用空域,抵达加利福尼亚帕姆代尔附近的格雷布特机场。最近的越洋飞行则在很大程度上,可以视为对这次飞越非隔离民用空域试验的补充和延伸。不过需要指出的是,要让长航时远程军用无人机真正具备实用价值,涉及到的就不仅仅是在放飞后的巡航飞行中要和有人机共用非隔离民用空域,还涉及到在起飞、降落过程中也要与有人机共用机场空域的问题。至于这其中的原因虽然复杂,但却并非无法理解。比如,基本型的MQ-9“死神”无人机就需要由地面发射塔上的数据链接提供支持,以建立和运行一个发射与回收站点。这需要耗费大量人力资源,而且需要在指定的机场提前预留位置,才能让无人机进行起降,出动效率因此大打折扣……显然从战术角度而言,让无人机能在和有人作战飞机混合使用的常规机场起飞、降落至关重要。但在起飞、降落通道,有人机在相当程度上必须服从视距飞行规则,也就是由飞行员目视观察,自主掌握水平间距和垂直高差。这同样是无人机在起飞、降落过程能够与有人机共用机场空域的一个大前提。在理论上,无人机不是真的没有飞行员,而是由控制员在地面遥控,所以无人机可以通过传输实时视频给操作员,对无人机起飞、降落通道周围的空域实行远程目视观察,但这在具体实现上有困难:高分辨率的实时视频下传对频带的要求很高,一旦天空中众多的无人机都要传输实时视频,对通信频带的占用就非常可观,很容易令现有的卫星链路不堪重负。更何况,由于-很多无人机操作员并不具备飞行员资格,其目视手动起降水平本身就很有限——“捕食者”和“死神”在服役中的事故率一直居高不下,主要原因就是起降事故。令人感到欣慰的是,MQ-9B“空中卫士”的另一个革命性正体现在这里:基于卫星链路的自动起降能力可以大大降低对数据的通信要求,远在大洋彼岸的无人机操作员只需要上传提示性的指令,而无需具体操纵无人机的起降动作,这同时解决了频带资源不足和操作技巧能力有限两个问题。

军用与民用价值

既然已经在创纪录的越洋飞行中初步展示了安全飞越非隔离民用空域的基本能力,那么MQ-9B“空中卫士”的这种能力究竟具有什么样的战略、战术价值也就是一个很有意思的问题了。对于这个问题,目前的基本观点有三:一是增加了军事手段的政治灵活性。由于无需提前数天甚至是数周建立前进基地,无人机的部署更为方便,“空中卫士”甚至可以在无法建立前进基地的情况下作战。作为一种切实有效的、低风险的、火力适度的无人洲际空中打击手段,“越洋的死神”无疑能够大大增强政治上的灵活性;二是增加了军事手段的战术灵活性。作为“增程型死神”的特别版本,MQ-9B“空中卫士”利用先进的长航时、大航程、网络和ISR(意为情报、监视、侦察)技术,将传统的直接打击和先进的电磁攻击相结合,不仅用物理攻击的传统方式摧毁对方目标,还用网络攻击使对方的信息网络失能,从而使对无人空中力量的运用达到一个新的境界;三是对无人机技术的军民融合问题进行了技术验证。事实上,通过这次越洋飞行,MQ-9B“空中卫士”所展示的安全飞越非隔离民用空域的基本能力完全可以反哺于民事用途。目前,民用无人机的应用在很大程度上受制于与有人机共用空域的管制问题。这是一道无形的屏障,而突破这道屏障所能够激发的巨大社会、经济价值是可以预见的。就拿MQ-9“死神”系列来讲,由于任务载荷采用了模块化设计,其很多衍生型号已经被直接用于民事用途。比如,美国林业局(USFS)、美国航天局(NASA)、美国国家海洋与大气管理局(NOAA)、美国联邦航空管理局(FAA)在很久以前就使用挂载针对性任务载荷的MQ-9来执行森林防火、天气和气候研究以及灾害响应等非军事任务。所以MQ-9B“空中卫士”所验证的安全飞越非隔离民用空域的基本能力无疑进一步扩大了这一平台的使用范围。事实上,在这次飞越大西洋的创纪录飞行中,通用原子系统公司选择与国际海事卫星组织而不是美国或是英国军方的合作就很能说明问题——国际海事卫星组织提供了高速寬带卫星通信,保障地面控制站与MQ-9B“天空卫士”无人机之间的通信和控制。

责任编辑:王鑫邦

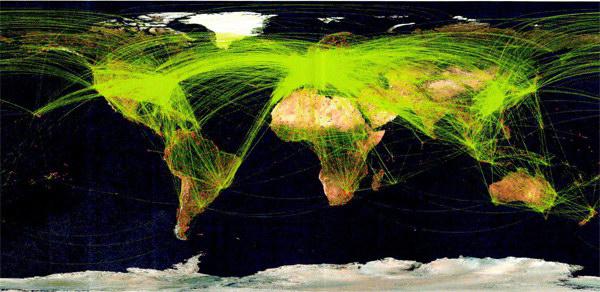

全球所有民用航线示意图.其密集程度难以想象。因此,无人机未来大规模应用的前提条件就是能够纳入目前的空管体系。否则,其飞行将对民航安全运营造成威胁。

看图说事儿

乐高似乎能拼出无限可能。这不,一位乐高玩家拼出了一台航空发动机,“罗罗”的标识清晰可见。蓝色的风扇叶片十分少见,这是玩家的创意之举,还是真有一台蓝色风扇叶片的涡扇发动机?你知道背后的故事吗?