中国外交官是怎样炼成的

李静涛

《孙子兵法一谋攻篇》有言:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”可见,即使在兵圣孙武眼中,谋略与邦交也是优先选择。时至今日,职业外交官对于一个国家的意义更为重要。

新中国成立后,一直注重培养外交人才。王毅就读过的中国外交学院,便是我国职业外交官的摇篮之一。在国际舞台上,中国外交官有独特的风格和气质,不同时代赋予了他们不同的外交任务。

将军大使,深受周恩来影响

1950年3月10日,中南海勤政殿,一群人透过屏风上用铅笔戳出的小洞注视着一场仪式。这些人是新中国即将派出的第一批大使,躲在这里是为了观看罗马尼亚首任驻华大使如何向毛泽东递交国书。仪式刚结束,他们就交流起观后感:致辞要准备充分,得先有个腹稿;将来递交国书之前,要多演练几次走姿、呈递的姿势……安排他们来此的周恩来带他们见到毛泽东后,有人提出顾虑:“我连外国话都不懂,怕搞不好外交啊!”毛泽东说:“现在我们的高级干部里懂外语的很少,但也不能不派大使啊!”这幕情形,便是新中国第一批外交官接手工作时的真实写照。

就在几个月前,他们还是解放军的高级干部,外交部成立后被选中担任第一批驻外大使。他们被称为将军大使,包括耿飚、黄镇、姬鹏飞等人。

根据周恩来的指示,外交部为将军大使举办了“培训班”,从外交政策到衣食住行一一讲解。最开始,有人吃西餐时不会用刀叉,有人差点喝了餐后送上的洗手水,还有入睡不惯席梦思嚷嚷着要打地铺……培训结束后,他们陆续被派往国外,成了新中国首批驻外使节。

“文装解放軍”成为第一代外交官主力,那是时代的必然。新中国成立后,迫切需要政治可靠、能力出众的人,建设自己的外交队伍,军队里一批素质较高的骨干自然被抽调过来。在东西方冷战对抗的背景下,中国受到西方阵营的敌视、封锁,第一代外交官从战火中走来,最典型的性格特点就是不畏困难、敢于斗争,非常适合那个年代。

一个典型的案例是朝鲜战争爆发后,美国第七舰队驶入台湾海峡,中国向联合国安理会控诉美国侵略台湾案。1950年11月,曾任东北军区参谋长、时任外交部苏欧司司长的伍修权赴纽约出席安理会会议,讨论控诉案。会上,美国代表奥斯汀以“台湾地位未定”为美国辩护。伍修权反驳说,如果其他国家把舰队开到夏威夷与美国大陆之间,却宣称是为了保证太平洋的安全,你们能容忍吗?奥斯汀哑口无言。

在外交学院教授高飞看来,第一代外交官的成长得益于周恩来:“他在外交活动中的儒雅、灵活又不失立场,深深影响了第一代外交官。”曾任中国驻乌克兰、波兰等国大使的周晓沛回忆,当时外交部的老大使、老司长们既想见总理,又怕见总理。想见是因为他们把周恩来视为“良师益友”,怕见是因为每次见面周恩来都要了解情况、“进行考试”,一旦“考”得不好就会挨批评。

翻译大使,不失原则更为灵活

上世纪70年代,以中美关系正常化和恢复在联合国合法席位为契机,中国外交任务发生了变化。以前中国多讲主权和独立,外交的斗争色彩突出。随着国家工作重心转移到建设上来,中国更注重寻求合作,外交官的主要任务变成为改革开放创造和平、稳定的国际环境。

此时,将军大使年事已高,逐渐退出外交一线。走上前台的年轻一代外交官普遍接受过良好的外语教育,语言能力突出,很多人曾经在国家领导人和老一代外交官身边担任过翻译、随员,耳濡目染,受益匪浅。因此,有人将这一代外交官概称为翻译大使。

比起前辈,这一代外交官在不失原则的前提下,更具灵活性。1989年春夏之交的北京政治风波之后,面对西方国家的对华孤立、制裁,中国外交受到极大冲击。不过,时任美国总统布什私下曾说:“我了解中国人,压力与制裁于事无补。”那段时间,他几次给中国传递口信,解释制裁是在美国社会各界的压力下实行的,希望中国领导人能够谅解。中国外交官灵活地抓住了这个机会。1990年11月,为了能交换意见,又不突破所谓的“制裁限制”,中国外长钱其琛和美国国务卿贝克在埃及开罗机场“偶遇”。两人在机场贵宾室足足谈了一个半小时。一年后,贝克访问北京,中国的外交困境大为缓解。

这一代外交官面对矛盾、冲突时,使用的语言更柔和,个性化色彩更明显。曾任驻美大使的李肇星有一次会见十几位美国教授,有人说到美国情报部门曾在中国订购的一架飞机上安装窃听器,问及李肇星的看法。李肇星轻松地说:“我们在国际贸易中,坚持公平原则。我们买什么,美国就应该给什么。凡是没花钱的东西,我们一概不要。”一位美国教授在会见后说:“这样精彩的回答,应该写入两国的外交教材里。”

新一代外交官,与中国一同走到聚光灯下

21世纪以来,中国综合国力增长很快,成了真正的“大块头”。2008年全球金融危机爆发后,中国站到了世界舞台的中心,不仅关注自己的利益,也关注世界秩序的建设。当中国在世界上话语权越来越大时,中国外交官也就成了聚光灯的焦点。

在高飞看来,如今这一代外交官的综合素质是有史以来最好的:“他们接受了系统的外事教育,外语优秀,又不乏国际知识。随着中国在国际舞台中发挥的作用越来越大,中国外交官的专业化水平也越来越高。”现任外长王毅就是中国外交官专业化的代表人物之一,现任全国人大新闻发言人、外交部前副部长傅莹也是如此。

与专业化相伴而来的,还有这一代外交官身上浓厚的个性色彩。傅莹曾被外国记者问到中国军费这道“必问题”时,笑着答道:“每年你们都要问军费。文章早早地写好了,中国军费如何如何,就等着今天这个数一出来,文章就出去了。”虽然被“揭短”,但由于傅莹气质温柔,语带调侃,现场记者还是一片笑声。发布会结束后,一名日本记者谈起了他对傅莹的印象:“既有女性的柔和,也有外交家的气度。”

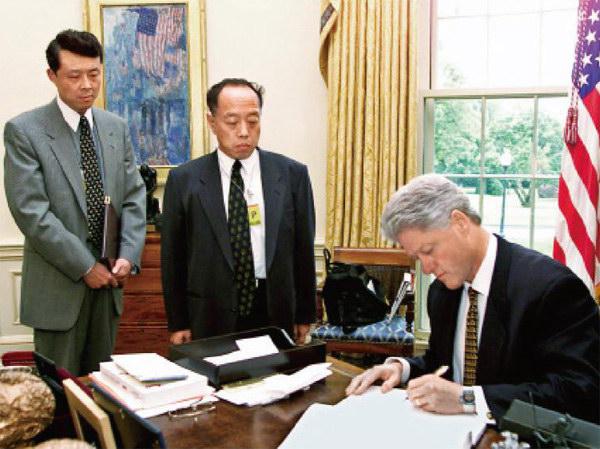

1999年5月13日,中国驻南联盟大使馆被炸后,驻美大使李肇星(中)要求2美国总统克林顿在吊唁簿上写下道歉的话。

但在事关原则时,新一代外交官的字典里没有“让步”一词。2005年10月,时任日本首相小泉纯一郎参拜靖国神社,驻日大使王毅紧急约见日本外相町村信孝。他用了3个“是否”质问对方:“我们不禁要问,日方是否真正愿意反省过去的侵略历史,是否真正有诚意履行迄今做出的承诺,是否真心希望与邻国和睦相处。”在两人的合影中,王毅眉头紧锁、目光冷峻。日本民众看到媒体披露的合影说:“看来,中国人真的生气了。”

外交官和新中国共同成长,每一代外交官的形象,便是中国留给世界的形象。中国在变,中国外交官的任务、气质和工作方式在变,但有一点从未改变,那就是周恩来总理在1951年为外事队伍建设定下的16字方针:站稳立场,掌握政策,熟悉业务,严守纪律。

摘自环球人物网