话本语体中的文白相间探究

——以“三言”为中心

蓝勇辉

(集美大学 诚毅学院,福建 厦门 361021)

一、文白相间的语言学传统

话本是古代各种文学与非文学作品里首次“通篇用语体(白话),而且是比较纯净的语体”[1]的作品。刘坚也说:“我们今天所能看到的通篇纯用白话写成的作品,最早要算那些被称为‘话本’的短篇白话小说,其中有些篇的初作年代大约可以追溯到南宋末年。[2]5刘坚之论甚是,但现存的宋元话本是否通篇纯用白话?从语体看,应当说还不同程度地夹杂了个别文言词及韵文。宋代话本是语言史上第一次通篇采用比较统一的白话写就的,并不代表白话文始于宋代。白话文渊源甚早,最早可追溯到先秦。汉语学者普遍认为先秦书面语和口语较为一致*例如吕叔湘认为“秦以前书面语和口语的距离估计不至于太大”,参见吕叔湘:《近代汉语指代词》,上海:上海学林出版社,1985年版,第1页。,比如现存较早的白话文作品如《尚书》的《酒诰》《康诰》等篇,大体是当时口语的直录。《论语》是语录体散文,基本以当时的口语成篇。

在这之后的汉魏时期,书面语与口语渐渐歧异,也就是言文不一日益显著*太田辰夫曾指出:“通常认为到后汉时口语和文言之间的差别似乎已经产生,这从后汉的文章中有一些跟后世的口语(即所谓的白语)一致,相反跟文言不一致的成分上面可以推测出来。”见参考文献[20]第187页。。文言文逐渐以压倒性的优势席卷各类文学及非文学作品,保持了2 000多年的基本稳定。不过,汉魏时期,白话文也开始在各种文献中露出尖尖角。白话文不仅出现在汉代乐府民歌、辞赋等韵文作品,也出现在《史记》《汉书》等散文作品里。比如,《史记·项羽本纪》《史记·陈涉世家》《史记·魏其武安候列传》等篇出现了很多白话语汇及口语句式等,语法上出现感叹语、疑问句代词宾语不前置的句式、系词做判断词等用法。[3]64-65这时期还出现《僮约》这种语体基本采用白话成篇的文学作品。事实上,白话在汉代的碑文、诏令等应用散文也广泛存在。

魏晋南北朝语言文献中的白话文成分与秦汉比,明显增多。一方面,骈文的发达造成口语与书面语歧异进一步拉大。另一方面,佛教用语和承接前代的文言词汇相交融,大量的新义新词和习俗用语掺入,使这一时期的文献形成文白杂糅的语言风格。因此,很多语言文献都有白话文存在。诗歌如“三曹”的部分作品、陶渊明诗都不假雕饰、明白如话;白话文作品《宋书》《颜氏家训》《齐民要术》以及当时的义疏之学如何晏的《论语集解》、郭璞《尔雅注》《方言注》和郭象《庄子注》等均有大量的口语词汇,这些文献语言风格介乎白话与仿古之间,呈现出文白夹杂、新词新义和古词古义并存的局面[3]91。而非文学作品汉译佛经则重在传情达意,不重辞采,语体以韵文偈颂与散体交错使用为特色,语言质朴平实。六朝的译经,文章比较通俗,其中包含不少口语成分。“更由于译经文章的语法可能受梵文或巴利文的影响,因此与其他典籍的文体也有所不同。我们大概可以说,古代白话文正是从译经文字以及同时期比较接近实际语言的作品(如《世说新语》等)一步步发展起来的。”[4]

隋唐五代时,白话文取得迅速发展,隋与五代时间较短,因此论白话文以唐为主。唐代白话诗数量多[5],诗僧王梵志、寒山、拾得、丰干等人的白话诗、白居易等人的新乐府都大量以当时口语、词汇成篇。在唐代笔记小说及各类散文中也出现大量的口语词。此外,敦煌曲子词、敦煌变文、禅宗语录也广泛融入口语、方言*这一时期的方言主要是西北方言。关于这一时期方言词汇的特点可参见蒋冀骋、吴福详:《近代汉语纲要》,长沙:湖南教育出版社,1997年版,第186页。。从语言风格看,唐代语言文献整体上是文白相间,白话成分较多的敦煌变文、敦煌曲子词也存在大量的韵文及浅近文言。唐代大量的口语词、方言词成为书面语,古代白话开始在汉语史上争得一席之地。

宋元是近代汉语发展的关键时期,白话文在各类文体中的成分卓然可观。在诗词里,日常口语词汇十分常见,例如柳永词就以通俗闻名,乃至于“凡有井水饮处,皆能歌柳词”,黄庭坚词更是多鄙俚艳俗之语。而在诗歌里,以日常生活口语、方言入诗更是比比皆是,苏轼、梅尧臣、黄庭坚等人的诗歌便是如此。

与此同时,宋人的诗话语言风格平易浅近,比如欧阳修《六一诗话》的语言就比他的政论文、抒情散文更通俗易懂、流畅明快。宋人笔记中的口语方言更是屡见不鲜。对后世影响较大的《东坡志林》就有不少口语。不惟如此,口语还十分流行于宋代的史籍文献中,典型的如南宋李心传《建炎以来系年要录》中的诉状、狱辞就有不少大白话。其中卷一百四十三的《王俊首岳侯状》纯用白话,是不可多得的宋代白话语料。《三朝北盟会编》的《燕云奉使录》《茅斋自叙》《靖康城下奉使录》等篇,记事之文多用文言,而记言之文多用白话,有些篇目白话成分多于文言,形成文白相杂的特点。[6]

宋代语录也存在着大量的白话。宋代的语录包括禅宗语录与理学家语录。继保留了唐五代重要白话语料的《祖堂集》后,宋代的《景德传灯录》与《五灯会元》等禅宗语录也是重要的白话文献。宋代理学家在讲学时为了更好地传达深奥的哲理,大量运用了当时的口头习语。据统计,《朱子语类》白话与文言各占一半[7]。但以《朱子语类》及《河南程氏遗书》为代表的理学语录仍处于半文半白的语言形态[8]。

从上可见,在各种语言文献中,文白相间长期存在。而到了宋代,白话文在非虚构文献语料中已蔚为大观,并正式结束了叨陪末座的角色,开始能与文言文相抗衡。这就是宋代话本出现的语言学背景。具体而言,宋元话本的语言特征,与近代汉语在语法与词汇上一系列显著变化关系莫逆。这些变化包括:一是双音节词大量出现。据蒋冀骋抽样统计*蒋冀骋曾精当地指出,晚唐五代的变文作品集的复音词数量较魏晋时代的《世说新语》已大大增加。参见蒋冀骋:《近代汉语词汇研究》,长沙:湖南教育出版社,1991年版,第258-259页。,自北宋开始这种趋势更加明显,双音节词逐渐占据主导地位。二是在词汇构成上的变化,近代汉语的口语词、方言俗语、市语、外来语显著增多。三是常用词汇的更迭。所谓的常用词指语言中和人类生产生活紧密联系的词,这类词主要有:(1)虚词,包括副词、语气词、助词、连词、介词。(2)代词。(3)量词。(4)名词。(5)动词。(6)形容词。(7)叹词。(8)数词。(9)词缀。常用词特别是高频常用词,因其适用频繁,往往会出现在各类语言文献里。所以,常用词的更迭,在一定情形下更能从词语新旧面貌上展示出汉语文白此消彼长的过程。*徐时仪综合考察了宋元时期各种语言文献史料,对各类语料的各种词汇进行详实的考述,着重统计了双音节词占相关文献的比例。见参考文献[3]第259-260页。四是语法上的变化。汉语是一种分析型的语言,白话和文言的语法特点基本相同,即词和词的语法关系主要是凭借虚词、语序等方式来表示。在近代汉语里,许多虚词在用法上发生了较为显著的变化。因此,虚词语法上的变化无疑可作为判定作品年代的重要根据之一。

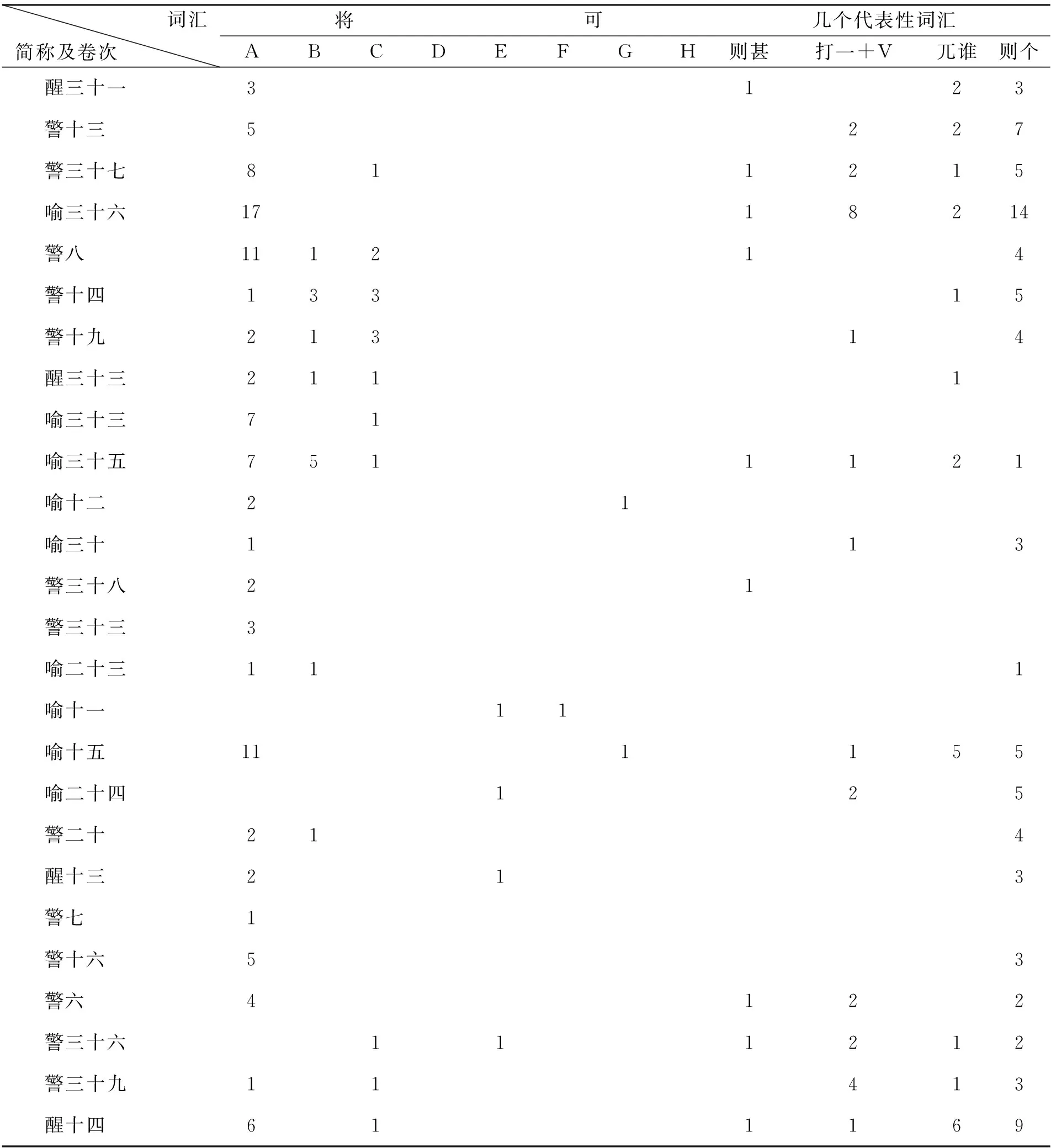

二、几组虚词在“三言”中的统计情况及其文学意义

虚词对于汉语语法具有极为重要的意义,宋元时代许多虚词十分活跃,但在明代后就不大常见、用法变化或者被其他虚词代替。程毅中辑注的《宋元小说家话本集》在词汇的解释上精当严谨。在一些名词及虚词的释义上,程毅中广泛地与同时期的语言史料相印证,考证这些词汇的时代特征,成为判定话本创作年代的重要方法。比如“则甚”“兀谁”等词是宋话本较常见的口语词,但在明代的话本里使用就明显较少乃至消失殆尽。又如“人称代词词尾‘们’字始见于宋代,有懑(满)、瞒、门(们)等写法,到元代和明初写作‘每’。”[9]这就较可信地将作品的最早创作时间牢牢地锁定在宋代。许多虚词的时代性特征尤为明显,因此,笔者广泛借鉴了语言学者的研究成果,着重以时代特征较为显著的几个虚词及语法特点作为参照物,重新判断部分宋元话本文本在虚词上的情况。这些虚词包括“可”“将”“则甚”“兀谁”“打一V”“则个”“即”“便”。选择的这些词都是基于汉语学者对它们进行过详细的数量统计或考证。现在逐一统计它们在宋元话本中的使用情况。

1.助词“将”字在唐宋两代有四种用法*助词“将”从晚唐到五代发生显著变化,其功能渐渐变成集中表示动态或者动向的补语。见参考文献[2]第59-69页。,其显著的格式为“动+将+趋向补语”,而这一用法在宋后渐渐衰亡。“将”字在唐宋时有较为典型的四种用法,即:

A:动+将(宾)+趋向补语例:凭人寄将去

B:动+将+宾

例:鸟偷飞处衔将火

C:动1+将(宾)+动2

例:骑将猎向南山口

D:动+将

在这四种用法里,A和B是主要用法,D用法不见于明代话本,可存而不论。A用法在宋代叙事文学作品《大宋宣和遗事》《五代史平话》《秦并六国平话》的使用比例约为83.6%[2]243,这一比例应当说是较高的。

2.副词“可”有四种用法[2]243。

E:可VP? 例:壁上文词可是秀才所作?(《喻世明言》卷十一)

F:可vp么?例:大官人可用么?(《喻世明言》卷一)

G:可vp否/没有?例:罗兄可认得否?(《喻世明言》卷一)

H:可VP不VP?这一用法,我们并未在明代的话本小说里找到用例,所以忽略不计。

在可字的四种用法里,“可VP么?”的用法在宋代各类文献里并不多见,用例极少,但在明清小说里大量出现。[2]242

3.“兀谁”“则个”“则甚”。“兀谁”是在宋代文献十分流行的疑问词,但在元后使用次数显著减少。“则个”与“则甚”都是宋代口语里的常见词,二者在明代小说中使用频率逐渐减少,大概在明末消亡。

4.“打一V”。“打一V”形式在宋人文献中十分常见,宋之后就用得极少。与上述其他词汇主要用于人物对话不同,我们在统计时,发现“打一V”形式几乎都用于叙事语言中。

以上述四个语法及词汇为条件,笔者对程毅中辑注、论断较为严谨的《宋元小说家话本集》*篇目排序根据程毅中辑注、齐鲁书社2000年版《宋元小说家话本集》的目录编排。为节省篇幅,以“喻”代《喻世明言》,以“警”代《警世通言》,以“醒”代《醒世恒言》。统计版本根据程辑注本所据的“三言”版本。中的26篇(即冯梦龙“三言”中所收录的26篇)进行了统计,数据见表1。

表1 几组虚词在“三言”中出现的次数

就统计数据看,有几篇作品即《喻世明言》卷十二、《警世通言》卷三十八、《警世通言》卷七不尽符合上述四个方面的语言特征。不尽符合的原因是多方面的。比如《喻世明言》卷十二《众名姬春风吊柳七》几乎就是冯梦龙在《柳耆卿诗酒玩江楼记》故事上的重写,因此可算为明人作品。列入统计,只是为了更好地在比较中得出宋明话本在语言上的差异。《警世通言》卷三十八《蒋淑真刎颈鸳鸯会》在语言风格上更近于明代,应是在宋人基础上做了大幅度修改。从涉及的宋代名物制度及语言风格看,《警世通言》卷三十三《乔彦杰一妾破家》与卷七《陈可常端阳坐化》当均出自宋人之手,但又经明人较多修改。另外,语汇的选择带有随机性与偶然性,有时也受作者个人用语习惯的影响,因此,并不能因为这几篇作品不符合上述统计原则就否定它们的宋元时代特征。

语言具有相对的稳定性与继承性,一些词汇被后世继承下来。比如“则个”在宋代各类白话文献中使用频率较高,在“三言”中的明代作品仍较常见。然而,语言又具有时代性,处于不断发展之中。比如“兀谁”常见于宋人话本,但在明人话本中极为罕见。“打一V”的语法格式在宋代话本里屡见不鲜,在明人那里则稀见。又如“吃”字式在北宋的用例还较少,但在南宋《朱子语录》里就很常见了。而在元明长篇小说以及明代话本里,使用更加频繁,几乎可与“被”字式平分秋色。但在清初的白话小说如《红楼梦》《儒林外史》里,被动词“吃”用法就突然销声匿迹了。正因为语言的时代性难以泯灭,一个明代人或许可以有意识模仿宋人的口语词汇与语法,但很难在行文中自然地流露出宋人才有的语法与词汇。从这个角度讲,综合性地运用语言考订“三言”作品的年代特征是可行的。上述统计结果,很直截地表明一直被质疑的宋元话本不仅存在过,而且人物对话已经广泛采用当时的口语词。否则,在宋代各类白话文献中广泛出现的“兀谁”“则甚”“则个”等虚词不应出现在话本的人物对话里。

进一步而言,上述统计有助于我们从新的角度理解话本小说文白杂陈的语体特征。众所周知,以“三言”为代表的话本集在语言上几乎都是人物语言用白话,偶夹方言,而叙事语言用文言或浅近文言,间用白话。较早的话本集如《熊龙峰刊行小说四种》与《清平山堂话本》语体上还处于文白并置,文言与白话成分大体平分秋色的阶段*当然,这里的平分秋色只是对该集子一个粗浅的印象,具体情况可能会复杂些,《清平山堂话本》也有通篇均用文言写就的,比如《风月相思》,但多数是文白相间,关于这点,下面将有所论及。。如果说《清平山堂话本》尚文白各占一半,那么“三言”则形成了文白相间,以白为主,间杂方言的语体形式。其后的话本集,除了《醒梦骈言》《俗话倾谈》及若干篇宋元话本以较为统一的官话或方言写就外,在语体形式上基本与“三言”相类,即杂糅了文言(浅近文言)、方言、白话三种语体。由于“三言”作品来源广泛,年代跨度大,既收录了宋元话本,改编了文言作品,又有文人独创成分,语体及语言风格可以说是所有话本小说集中最为驳杂的。就上面的统计看,在“三言”的白话成分里,实际上包含了一系列的高频虚词词汇,这些词汇或隐或显地展示了出话本的口语特点。所谓的“显”,即宋元人习用及高频使用的虚词词汇及语法,其时代性是显著的。所谓的“隐”即明人模仿及继承宋元人的虚词词汇,其时代性是隐蔽性的。换言之,“三言”中部分明代的白话成分未必是明人口语的忠实反映。“三言”的白话文实际上杂糅了宋元明三代的口语。“汉语是一种虚词比较发达的语言,虚词是组词成句的重要组成部分。虚词一般都没有实在的意义,在句子中的语法作用可以说是语言声气作用的长期积淀,往往要结合句子的意义来理解,主要表示各种关系和语气。”[3]286但虚词在话本的叙事语言里很少见,而更多地出现于人物语言中。因此,根据众多的虚词词汇在作品中分布的情况,我们捕捉到话本文白相间中叙述语言与人物语言表现形态上的差异。

孟昭连先生在《宋代文白消长与小说语体之变》中将宋代小说语体置于整个汉语语言发展史的大背景下考察,对笔者的写作提供了很多思路[10]。在苏联学者亚洪托夫[11]的启示下,孟先生以“之、者、乎、也、其”五个虚词考察《清平山堂话本》文言占全篇的比例。该文统计出文言比例最低的是《花轿莲女成佛记》《戒指儿记》《简帖和尚》,这三篇文言词汇使用比率分别为5%、4%、0.4%。应当说,这样的统计对我们理解早期话本文白消长的语体特性不无裨益。但是,这里忽略了虚词是处于不断发展的。上述五个虚词在古代汉语是常用的虚词,但并非都是近代汉语的常用虚词。换言之,将上述五个虚词放到其他宋代白话文献里比如《朱子语类》统计,得出的文言词汇比率也不会太高。因为,到了宋元时代,上述几个虚字在各类白话文献如禅宗语录、宋儒语录、宋词、南戏、诸宫调等都用得相当稀少,并被其他虚字所代替[12]95。事实上,这些虚字不仅还在宋代各类白话文献中广泛运用,而且语法已经发生变化。因此,亚洪托夫的统计还当顾及到这些虚字语法上的变化,否则在一定程度上会影响到统计的准确性。比如,“也”字用法有三个显著变化,最显著的是“也”的文言性已蜕变,已十分自然地在口语的各种句式中使用了,成为白话语气词的一员,可见此“也”已非彼“也”了。也就说,一部分“也”字在话本里即使充当语气词,也是白话语气词[12]97,并不是文言词汇。例子如下:

今日汉朝天下合休也,我合兴也。(《三国志平话》卷上)

兀的夜来那高平章到来也!(《宣和遗事》前集)

您小年有这胆气,他日可无负“威”之名也!(《五代周史平话》卷上)

上述的几个“也”约略等于“了”,口语性较强,反映了话本文白消长过程中存在的特殊形态。这正是早期话本语体上的独特性:话本既汲取了宋元时代口语,又“改造”了传统文言词汇,使之口语化。说话艺人或文人在创作时将口语提炼为适合书面的语言,由此构成了话本白话文的成分。

三、文言与话本小说互动关系视野下的文白相间

以上从几个虚词粗略地勾勒了早期话本文白相间存在的特殊情况。但要更深入地理解话本集文白相间的语体特征,还当论及文言与话本小说之间的独特关系。在论及说书人的文化修养时,研究者常常引用《醉翁谈录·小说开辟》的一段话:

幼习《太平广记》,长攻历代史书。烟粉奇传,素蕴胸次之间;风月须知,只在唇吻之上。《夷坚志》无有不览,《绣莹集》所载皆通。动哨中哨,莫非东山《笑林》;引倬底倬,须还《绿窗新话》。[13]

这段话谈到了说书人一贯研习的书目,基本都是文言小说。现存话本不尽是说书人所写,但现存几十部话本集,有很大一部分都有文言本事。“三言”的大部分作品都据文言本事改编。其后的“二拍”等话本集,文人独创的成分有所增加,但相当一部分作品仍据文言改编。上述的《太平广记》《夷坚志》《绿窗新话》不仅是说话人习用的素材,更是文人创作的故事“底本”。甚至,明末的话本集《石点头》《西湖二集》《型世言》等均有一些篇目仍取材于上述诸书[14],但这些作品只是在素材基础上进一步敷衍故事,语体上较少受到文言本事影响。而明代较早刊行的《清平山堂话本》更是有作品直接摘录文言本事的内容,体制采用话本,但语言用文言写的。郑振铎曾说:“然清平山堂所刊,实不皆为话本。若《风月相思》《蓝桥记》《风月瑞仙亭》均传奇文。即‘三言’所选者,亦不全属话本,如《张生彩鸾传》(《古今小说》)即是一例。”[15]《蓝桥记》除改了题目,在开头增加了入话,结尾用了“正是”及两句诗之外,基本转录自《醉翁谈录》。《风月瑞香亭》则根据《史记·司马相如列传》的内容略作发挥,文字变为更通俗的浅近文言。事实上,“三言”除了《张生彩鸾灯传》外,文言化程度很高的篇目还有《王娇鸾百年长恨》《宿香亭张浩遇莺莺》《钱舍人题诗燕子楼》《隋炀帝逸游召谴》等篇。

一般来说,话本里文言化程度高的篇目都有一个较为成熟的文言本事作品。比如上述所论及篇目的本事故事情节相对曲折完整,文字相对成熟,话本最后增删改动并不多,因此,保留的语言原貌也较多。在这点上,“三言”极具代表性。作为文士首次大规模编刊的话本集,“三言”中独创的作品及成分并不算太多。在120篇作品中,据陈大康的统计,“三言”创作所据的原始资料字数在400字以下仅有20篇,而在400字以上到1 000之间的作品有15篇,字数介于1 000字到2 000字之间的有19篇,字数介于2 000到3 000的有6篇,字数大于3 000以上的有47篇[16]。我们根据谭正璧《三言二拍资料》,结合其他研究成果,将“三言”所据本事字数较多的文言作品篇目列于表2。

表2 部分“三言”作品的文言本事出处

以上所列“三言”篇目都是文言成分较多的,其较为一致的表现形态是单音词数量可观,“之乎者也”之类的语助词频现,四字句及四字格的句型极为常见。与此相应的,在上述篇目里,方言词及方言语法十分罕见。当然,因各种原因,各篇文白相间的具体情况略有不同。从题材看,本事来源于史传的作品,文言化程度就比较高。比如《喻世明言》卷二十二《木棉庵郑虎臣报冤》正话根据《齐东野语》等书有关贾似道生平的记载改编而成,情节基本复述本事的内容,语言以浅近文言为主。人物语言更多地沿用了本事的语言风格,半文半白,比一般作品的人物对话更文雅。《醒世恒言》卷二十四《隋炀帝逸游召谴》组合了六篇宋人传奇“大部分运用原来的文言,在组合上颇费了一些匠心。”[17]从作品的整体情况看,冯梦龙只是较为巧妙地统摄了不同的本事,在语言上改动极少,可以说是用话本的体制而用文言的语体,放在“三言”里极为醒目。

从上述篇目看,涉及爱情篇目语言的文言化程度也较高。比如《警世通言》卷三十四《王娇鸾百年长恨》话本与文言小说《胡氏粹编》之《相思长恨歌》雷同度达80%。*《王娇鸾百年长恨》的本事并非出自卢梅湖《寻芳雅集》。向志柱根据“出版时间、文字变化、字数多少以及用韵情况”判断该篇本事更近于《相思长恨歌》,其论甚是。请参见向志柱:《胡文焕〈胡氏粹编〉》研究,北京:中华书局,2008年版,第186页。这篇作品带有元稹《会真记》的影子,颇类才子佳人故事,只是结局不同而已。在语言上,无论是人物语言还是叙述语言,均以文言和浅近文言为主,偶尔在人物对话里穿插白话。《喻世明言》卷三十四《李公子救蛇获称心》语体以浅近文言为主,该篇基本承袭了《朱蛇记》的语言特点。《朱蛇记》在写人状物上多用骈文、韵文,辅之以大量的散体语言,句式骈散相间,以浅近文言为主,语言通俗易懂,《李公子救蛇获称心》与之一脉相承。但《朱蛇记》篇幅较短,细节很少。《李公子救蛇获称心》对《朱蛇记》多有发挥,比如关于龙宫建筑及内部环境、人物外形及服饰的种种描写,受到《柳毅传》的影响,语言渊懿美茂,用辞典雅,显示出改编者较高的知识素养。《警世通言》卷三十二《杜十娘怒沉百宝箱》语言风格在话本里也算是“另类”了。该篇前半部分的人物对话主要以极为精彩的白话写成,尤其是老鸨的语言极为俚俗。但在后半部分叙事语言与人物语言均以文言为主,显示出了话本语体的多变性。大概由于冯梦龙曾浪荡烟花,谙熟妓院生活,因此关于老鸨语言具有浓厚的生活气息。而后半部分关于孙富怂恿李甲的语言、杜十娘怒斥孙富的语言以及关于景物的描写,与本事《负情侬传》文言语体相同,这正显示出话本成为案头读物后,语体更富灵活性。

“三言”改编自文言传奇的作品,如《薛录事鱼服证仙》,文言程度较高,这篇作品叙事语言大量运用四字句、单音节词,语体明显受本事掣肘。由于《薛录事鱼服证仙》故事形态十分成熟,语言自然流畅,冯梦龙改编这一故事时,仅改动细枝末节。最大改动是增加了薛录事成仙一节,但其中仍夹杂了不少浅近文言。整体而言,除了承袭文言本事的典雅文风,冯梦龙更多地将一部分人物对话改成更为通俗易懂的浅近文言。

“三言”文白相间的语体特征形成原因极为复杂。在120篇的作品里,既有冯梦龙直接照录前人之作,也有本人独撰的;既对本事的语言做大幅增删润饰,也有略加点染、稍作发挥的。而故事题材的驳杂性、人物阶层的广泛性、作品编撰的商业性、冯梦龙个人语言风格、小说叙述语言与人物语言的差异等不同程度地影响了“三言”的语体特点。而当冯梦龙模仿说书体形式统摄“三言”时,不可避免地造成了“三言”语体的驳杂。在这之后,“二拍”所据本事内容较为简明,即便是文言本事内容完整,字数较多之作,凌濛初更多地将文言转换为通俗的白话,并在行文中加入湖州方言。凌濛初个人独创成分增多,较大地改变了“三言”语体芜杂的特点,使“二拍”语言趋于单纯统一。

从清初开始,话本明显受到各种文体的影响,且语体及语言风格也呈现出新的面貌而各如其面。例如石成金《通天乐》《雨花香》文体绝类文言笔记小说,情节零碎,故事性大为减弱。而文风简洁、雅致,语体半文半白,显示出话本语体上的新面貌。有的话本集语体上的变化更为复杂,比如受多种文体影响的话本集《西湖佳话》则展示了话本语体的巨大融合性。《西湖佳话》常以一段写景散文开篇,正文有时孱入骈散相间的写景美文(句式介于骈散之间)。而作品正话基本按照史传、野史的故事框架并略作发挥而展开叙述。由于作品所据的本事极其完整,内容基本亦步亦趋地根据本事“记录”,语体也明显地受本事语言裹挟,不时地露出史传文学的语言特点。因此,《西湖佳话》单音词多,好用文言的句式,“之乎者也”等文言语气助词频现于人物语言中。

四、余 论

就形式而言,“三言”文白相间中的文言成分主要出现于四字句中,且多见于叙述语言。例如《醒世恒言》卷六《小水湾天狐贻书》的开头用极为凝练的四字浅近文言介绍王臣的生平梗概。从语体风格上说,该篇开头的语言文白相间,所用的文言也属浅近文言,通俗易懂,一目了然。但作者有意用四字句写成,形成错落有致的句法。话本小说讲究头尾完整,几乎每篇话本都会一一介绍故事的主人公的籍贯、姓名及相关信息。为了让读者更直截地进入故事内容,相关介绍不宜过于冗长。这篇小说的叙述者汲取了汉语的单音词性特点,很自然地大量运用四字句,但又不刻意地全部采纳这种句式,而是骈散相间,营造一种特有的形式美与节奏美,从而在有限篇幅内最大化地提供关键的信息,让读者高效而即时地抓住情节内容。

四字句多单音节词,一个字就能表达一个词,凝练简洁。由于四字句包含语言内容丰富,词与词之间产生不同程度的聚合效果,使简单的短句涵容了较多的意义内容,借此创造出明快流畅、形象生动的语言格式。而一连串的浅近文言四字句的语意能使情节容量更大。“三言”许多篇目都通过这种文白相间的四字句格形式提高了语意的容量。如前举的《醒世恒言》卷二十六《薛录事鱼服证仙》的开头运用了大量的四字句和四字格,这些四字句主要叙述薛伟上任后的一系列理政措施及政绩。作者大量运用四字浅近文言将薛伟诸多理政细节压缩为集中凝练的情节内容,由此形成较为紧凑密集的词句,营造出较快的叙述节奏。从中可见,文白相间也是小说家在最短篇幅内提高故事容量的一种语言策略,而这也是诸多小说家不谋而合地采用这一语体特征的原因之一。

文白相间自始至终都是话本小说的基本特征。在话本里,其呈现的基本形式为叙事语言,以文言为主,人物语言以白话为主。有时,语言也受人物身份的影响。社会地位及文化层次较高的官员、秀才、闺秀等人物的语言比较高雅,文言成分相对较高些。值得一提的是,话本的人物语言还偶尔因为所处场合不同而不同。比如啸花轩刻本《人中画》之《狭路逢》的商人李天造在项王庙的祷告语言变成文言文,这与他在其他场合形成鲜明的差异。

话本叙事语言与人物语言在语体上的差别有着源远流长的历史传统。章学诚在《文史通义·古文十弊》曾说:“文人固能文矣,文人所书之人,不必尽能文也。叙事之文,作者之言也,为文为质,惟其所欲,期如其事而已矣。记言之文,则非作者之言也,为文为质,期于适如其人之言,非作者所能自主也。”[18]这种差异正是中国古代口语与书面语之间的差异造成的。事实上,在古代语言史料里,语体很难实现绝对统一。比如即便是被视为忠实记录元末明初口语的《朴通事》也有文言成分。试看以下两段的划线部分:

有个名山,唤禅顶山,真个奇妙。那山景致,尖尖险险的山,弯弯曲曲的路,松、柏、桧、栗诸杂树木上,缠着乞留曲律藤,有累累垂垂石,有高高下下坡,有重重叠叠奇峰,有深深浅浅涧,有一簇两簇人家,有凹坡凸岭庵堂,有睍睍晼晼山禽声,有崔崔巍巍栈道。崖高道窄,只是这个愁水肠。五色彩云笼罩,山顶山有一个小池,满池荷花香喷喷。[19]318-319

有圣旨裹盖来的两座琉璃阁,远望高接青霄,近看远侵碧漠。四面盖的如铺翠,白日黑夜瑞云生,果是奇哉。[19]310

以上两段在《朴通事》里都属于人物语言,其中也出现了浅近文言的词句。可以说,要想实现语体的完全统一,对于古人而言是较为困难的。

大体来说,与文言文相比,口语在古代文献中保留的比例及呈现的机会较少。但无论如何,文言往往吸收了口语的成分,难以不受口语的影响。除了少数非文学作品,在文言文写作中要摈弃口语成分是较难实现的。无论是有意识或无意识,古代文人在运笔时总是流露出口语的词汇或语法。然而,现存的文献里,真实地记录下来的口语还是稀少的。太田辰夫曾说:“诚然宋代以降出现了相当口语化的作品,但它们不管怎么说还是作为旁系而存在的,不能看作中国文章的主流。现在只能就作为主流的文言文来看,假使能反映口语的话也肯定在对话的部分,而不是叙述的部分”。[20]的确,在主流的文言文里,口语主要出现在人物语言中。宋元话本作为最接近说话表演的小说文本,人物语言与叙述语言比较接近,这与主流的文言文差异较大。只是,随着话本的进一步案头化,在明清话本里,人物语言与叙述语言差异还是较为明显的,这大概是古代文人的写作习惯使然。因为对于长期受古文训练的古代文士来说,用文言文写作比白话文写作简单。