信息化条件下后勤保障能力生成

董景全,程燕海

(中国人民解放军91852部队, 江西 上饶 334000)

信息化条件下,后勤保障能力生成是一个逐层生成、逐级提高的过程,这种层次性不仅表明了后勤保障能力系统的复杂性和适应性,而且在系统的演化过程中具有明显的涌现性。

1 复杂适应性分析

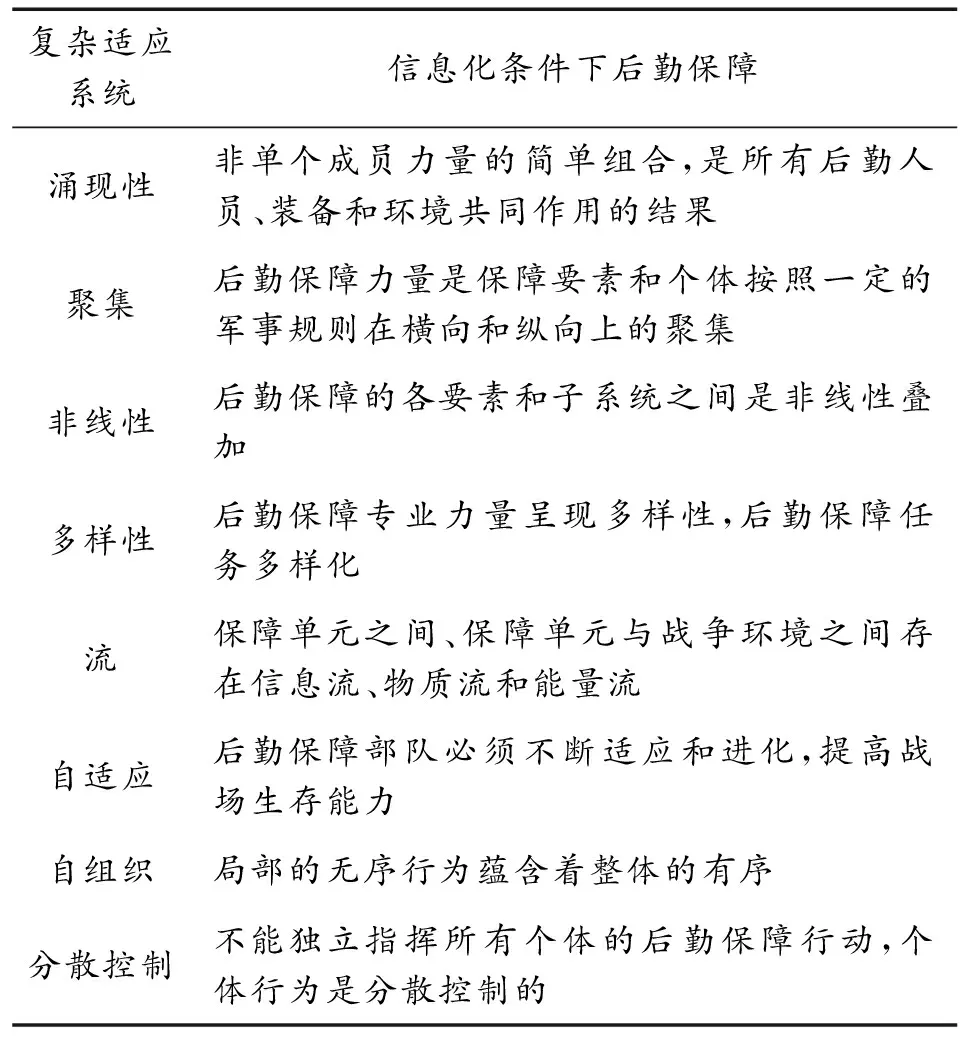

信息化条件下后勤保障,符合复杂适应系统(CAS)的描述,具有复杂适应系统的基本特征[1],如表1所示。

1) 聚集

在后勤保障力量构成上,存在横向和纵向两种聚集方式。横向上,后勤保障人员和装备,主要是通过后勤信息系统按一定的组合方式聚合在一起的,最后形成可以担负一定后勤保障任务的力量,这种典型的聚合体能够独立遂行后勤保障任务,具备一定的涌现性。纵向上,后勤保障中涉及的后勤保障力量聚合体可分为战斗、战役等多个层次,每个层次的个体都是由下一层次的个体聚集而成,每个层次具有各组成部分所不具备的属性。两种方式的聚合都是根据建制、后勤保障任务等军事规则,通过后勤信息系统进行的,并非单纯随意的集中,目的是使聚合体能更好地完成后勤保障任务,具有很强的能量聚合特征。

表1 信息化条件下后勤保障的复杂适应性

2) 非线性

主要表现在系统元素间的非线性交互作用,是复杂适应系统的重要性质。信息化条件下的战争是全纵深、大范围的“非线式”机动作战,战场不规则,战线不固定,战场没有前后之分。这种“非线性”也广泛存在于后勤保障的各要素和子系统之间,如态势感知系统、指挥控制系统等功能不同的子系统,在后勤保障行动中不可或缺,也不可相互替代,它们之间不是简单的线性叠加,而是在“非线性”的交互作用中实现的整体效能倍增。

3) 多样性

从冷兵器战争时期到信息化战争时期,军队后勤保障力量越来越复杂,分工越来越细,出现了军需物资油料、财务、基建营房、交通运输、通信等专业保障力量,保障力量的专业性也越来越强。同时,由于对作战人员保障的重视程度不断提高和技术复杂的信息化武器装备大量应用,使得后勤物资保障的品种越来越多,后勤保障的技术越来越复杂。担负的保障任务也呈现出多样化,由以往单纯的物资储备供应,发展到物资储备供应、技术支援保障以及遂行抗洪抢险、抗震救灾等非战争军事行动后勤保障,对能力要求越来越高。可以说,后勤保障的分工与能力的涌现相互作用、相辅相成,后勤保障分工的细化引起能力的涌现,能力的涌现反过来要求后勤保障的分工进一步细化,促使后勤保障系统不断向前演化。

4) 流

信息化条件下,保障单元之间、保障单元与战场环境之间存在着信息流、物质流和能量流,这些流的渠道是否安全通畅、是否及时迅速,影响甚至决定着后勤保障进程。其中信息流处于核心的地位,主导着物质流和能量流。物质流是后勤保障行动的组成基础,尽管信息化战争强调的是制信息权,但实现制信息权需要依托一定的物质流。后勤保障所需的装备、物资等都说明后勤保障行动离不开物质流在各种保障单元和外界环境之间的流动。机动、通信、侦察等各种行动都存在着保障单元之间、保障单元与外界环境之间的能量交换,能量流是后勤保障行动中涉及的物质流和信息流的具体表现形式。三种“流”并非独立存在,而是相互交织在一起,一种流的流动往往伴随着另一种或两种“流”的流动。

2 涌现概念模型

整体涌现性是整体才具有而孤立的部分及其总和所不具有的特性[2]。信息化条件下后勤保障能力,并不是后勤保障成员力量的简单组合,而是参与后勤保障的所有人员、装备与战场环境共同作用的结果,具有明显的涌现性和层次性。其涌现的结果主要有两个:一是后勤保障能力各构成要素按一定方式相互联系、相互作用而形成一个复杂适应系统,产生整体具有而部分及其总和不具有的新特性;二是系统层次的出现,信息化条件下后勤保障能力系统应由基础支撑层、要素融合层和保障应用层组成,各要素之间的相互作用不可能一次完成从基础支撑层到保障应用层的涌现,需要通过要素融合层一系列的整合逐步涌现出来,可以说,这种复杂适应系统的每种涌现性都是从低层次要素的相互作用中激发提升起来的,如图1所示。

在基础支撑层,信息化条件下后勤保障能力系统仅限于后勤保障人员、后勤装备设施、后勤保障物资等若干要素,为实现信息化条件下后勤保障能力要素的共享而通过后勤信息系统聚集到一起,为能力生成提供基础支撑。其基础支撑能力的强弱与科学技术水平的高低、建设经费投入量、基础教育训练强度和后勤信息系统互联互通能力等有着密切关系。

在要素融合层,主要是在后勤体制、后勤管理、法规制度等总体框架下,通过后勤保障训练演练,不断挖掘要素形成与提升过程中的缺陷与弱项,同时又反过来促进后勤保障能力要素的形成和强化,不断提升后勤保障能力要素融合水平,形成后勤保障能力子系统。

在保障应用层,根据保障对象、保障任务和战场环境的不断变化,信息化条件下后勤保障能力系统在有效的指挥控制下,主动调整内部结构,优化后勤保障能力体系结构,以适应环境变化,形成满足保障对象、保障任务和战场环境所需的后勤保障能力。但这并非最终结果,保障任务、保障对象、战场环境等仍在不断变化,信息化条件下后勤保障能力系统随这种变化而不断的调整内部结构,后勤保障能力要素可能会重新组合,涌现出新的层次结构、新的特性和功能。

3 能力生成过程

现代信息化战争系统是一个包括了政治、经济、文化和军事在内的,在物理域、信息域和认知域中演变的复杂整体[5],而后勤又属于军事的重要组成部分。信息化条件下后勤保障能力生成过程,最佳的方式就是通过物理域、信息域、认知域3个域进行构建。信息化条件下,信息是后勤保障能力生成的源泉。后勤保障能力生成过程中,主要是运用信息能力的粘合作用,将各构成要素融合成一个有机整体,形成主观和客观的高度统一,认知和行动的有机协调,实现网络优势、信息优势、决策优势、行动优势的循环链动。4种优势紧密衔接、依次递进、环环相扣,最后形成后勤保障整体优势。4种优势不仅与3个域密切相关,而且与互联组网、态势感知、指挥控制、精确保障4个基本环节紧密联系,如图2所示。

在物理域中,利用计算机、传感器等先进的信息技术,加强物联网基础设施和后勤保障网络、信息系统的构建,实现各后勤保障力量的互联互通,以及部队保障需求信息、保障物资装备信息等作战后勤保障信息的及时准确采集,并通过信息系统或网络传输到信息域。

在信息域中,对物理域中获取的后勤保障信息进行分析处理和传输分发,实现信息的共享和融合,形成统一态势,实现信息的按需共享和后勤信息系统的协同操作,实现指挥员对信息的认识。

在认知域中,通过指挥人员对战场态势和后勤保障需求的理解,运用先进的信息技术手段,实施智能决策和精确指控。

最后,在物理域中,根据认知域形成的决策,指挥后勤保障力量进行精确保障。

这种“物理域—信息域—认知域—物理域”的循环过程,保证了决策指挥和后勤保障行动的高度协同,实现了后勤装备与后勤保障目标的有机结合和高度协调,形成了信息化条件下后勤保障的灵活高效。

4 结论

信息化条件下,信息将逐步取代物质和能量,成为战争的主导因素,机械化战争时期的数量规模型后勤保障模式已不适应,必须建立与信息化条件下作战相适的后勤保障模式,确保打赢未来信息化战争。