“大眼睛”背后的故事

殷梦吴

7月13日,解海龙来到嘉兴市图书馆开讲座,题目是《“大眼睛”背后的故事》。67岁的他戴着鸭舌帽,穿着T恤,脖子上挂着老花镜。和宣传照里那个拄着拐杖登山的小伙子相比,他胖了,也老了,飞快的语速和幽默的性格却没变。

“解海龙,1951年出生,中共党员,拍摄希望工程的著名摄影家,现中国文艺志愿者协会副主席,原中国摄影家协会副秘书长……”听完主持人_长串介绍,解海龙调侃:“总结得好,应该写到我的讣告里。”引得哄堂大笑。

数日前刚在山东为国家艺术基金资助的“纪实影像创作人才培养”项目讲课的解海龙,从来不爱跟人讲曝光、构图、影调,因为“那都是技术性的东西”,但一说起年轻时在农村拍摄的经历,他就停不下,细节具体到让人以为仿佛就发生在昨天。采访从9时到17时没有间断,午饭也干脆跳过,中途他只吃了两颗降压片。

1989年10月,由共青团中央、中国青少年发展基金会(下称“青基会”)发起了旨在救助贫困地区失学少年儿童的“希望工程”。这项被媒体称为“中国改革开放以来启动最早、规模最大、参与最广的社会公益事业”,如今走进第30年。

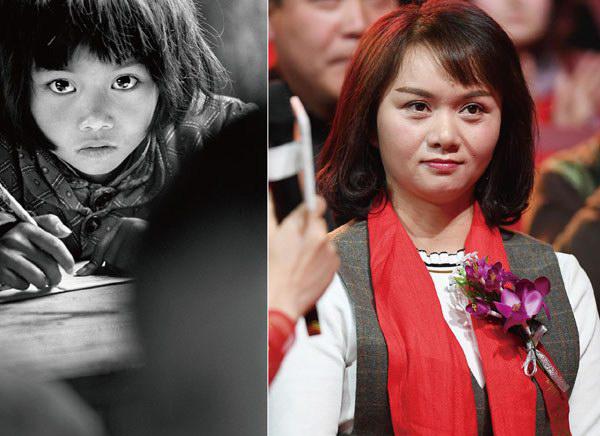

“大眼睛”是绕不开的关键词。这张照片被青基会用作希望工程的标志后几乎家喻户晓。曾有人这样评价:如果把希望工程比喻成—本书,那它一定是封面;如果比喻成一个人,那它就是脸。

“‘大眼睛这么有名并不是因为我拍得多好,而是因为上学是老百姓心中重要的事,是大家心底共同的呐喊。”对拍摄者解海龙来说,“大眼睛”带来的包袱和荣誉同样沉重。实际上,近30年来,他一直没有停止拍摄过希望工程,每隔5年还会回访一次曾经拍过的孩子。退休后,他和朋友们开了一家影廊,专门用来举办公益影展,讲课费用就拿来付房租、交电费。

“有人说,你这把岁数了还瞎忙活什么呀,有名的事也都做了,应该知足了。”但解海龙觉得自己的工作还没结束,“我要为希望工程拍一輩子。”第一位找上门的志愿者

解海龙在北京东城区一所废弃中学租了一间不到20平方米的屋子当作工作室,最引人注目的莫过于墙上一张张孩子的面孔一一“大眼睛”苏明娟、“大鼻涕”胡善辉、“小光头”张天义……此外还有几幅他的早年获奖作品。

在拍摄希望工程之前,解海龙已是摄影圈内有名的“获奖专业户”。他17岁参军,接触到相机,对摄影的兴趣—发不可收拾。20岁被分配回京工作,他当过钳工、木工,还在食堂打过菜。改革开放后的第二年,他第一次涨工资,斥87.5元“巨资”买了一台海鸥牌相机。为了再买洗照片用的放大机,他甚至瞒着妻子卖血。1981年,他的作品终于登上《北京青年报》。

“要想在报纸上发表,拍的内容一定要欣欣向荣。”他拍高楼大厦、杂技演员、妇女儿童……屡试不爽。1984年,他被调到北京市崇文区文化馆,那一年他拿下3个全国摄影大赛一等奖。

一片溢美之词中,只有文化馆的前辈刘加瑞提醒他:“你老是拍甜甜美美的东西,没有思想性。藏则深,露则浅,令人喜的片子不如令人思。即便是赞扬一个事,也不要这么肤浅地去表现。你要记住,摄影既要褒扬正气,也要针砭时弊。”

解海龙清醒了,却又迷茫了:“摄影的本质到底是什么?”

1987年,答案浮现。他在广西融水拍少数民族过节,偶然听广播说当地基础教育薄弱,就专程走了40多公里路一探究竟。当时,28岁的女教师戴红英正背着仅5个月大的小女儿在四面透风的教室里上课。解海龙立刻换上广角镜头抓拍下来。

见有人拍照,戴红英急了:“你拍照是要批评我上课时间带孩子吗?我是没办法才背着孩子教书。”她一天假都没请过,大女儿还用绳子拴在家。“您是春蚕,是蜡烛,我没别的意思!”解海龙解释。“别说这些没用的了,赶紧走吧!”他被推出了门。

破败的教室唤起解海龙的儿时记忆。他曾在老家河北上过一年学,教室也没有玻璃窗,课桌就是两块砖头一块板,五个年级坐在一起,老师在屋子来回走着教。

“为什么过了这么多年还有这种课堂?”他回家查阅资料,发现当年我国文盲人数近2亿,世界上每4个文盲中就有1个中国人。虽然1986年国家开始实行九年义务教育,但9000万适龄儿童中,因种种原因不能上学的有3700万人。他当即决定,停止所谓的“艺术创作”,开始新的拍摄主题——20世纪末叶中国农村基础教育现状。

那几年,解海龙辗转于宁夏、陕西、四川等地拍摄。在湖北红安周七家小学拍摄师生雨天淘水时,一位老师认为解海龙别有用心,夺了他的相机。解海龙只能含泪离开。

路途中,他还遭遇两次抢劫,抢劫者都是十六七岁的少年。有次买车票,他刚把50元纸币递到售票窗口,就被一个孩子撕去半张。“我不怪他们,这是社会欠他们的。我们得想办法还债。”解海龙将半张纸币压在办公桌的玻璃板下,时刻提醒自己:贫困地区还有很多孩子没学上,导致文盲甚至法盲。

1989年10月,希望工程正式启动。起初影响力有限,到了1991年3月5日,解海龙才在王府井见到展台。

只见书店门口黑板上写着:朋友,让我们每人每天少抽一支烟,少喝一杯酒,节约一元钱,帮我一少年。落款是共青团中央。解海龙赶忙问发传单的:“团中央在哪儿?”“正义路。”对方答。他一路跑到团中央办公楼,等不及电梯,一口气爬到10楼办公室。“我是文化馆的,这些年拍了些照片,就是关于失学孩子想上学的题材,想找你们领导说说。”

很快,希望工程创始人、时任青基会副理事长和秘书长的徐永光来了。解海龙表示想加入,希望团中央开一封介绍信,让自己拍照时有个“合法身份”。

“你不要钱?”

“你们是慈善单位,肯定没钱,我怎么能跟你们要钱呢?”

解海龙说自己有相机,经费自理。徐永光拍着他的肩膀说:“你是真心真意要干这事儿,我们签个合同吧。”双方约定,青基会拨付5000元供他购买胶卷和洗照片,而他拍照给青基会独家使用,无稿费。

现任青基会常务副秘书长杨晓禹记得,希望工程刚起步那几年尚未建立志愿者团队,而解海龙是最早找上门的义务工作人员,算得上是第一位“志愿者”。

“别人下海我上山”

上世纪90年代,城市发展日新月异,解海龙的不少朋友纷纷下海经商,而他却每天捧着地图研究国家级贫困县。1991年4月,解海龙上路了。

太行山、大别山、沂蒙山、云贵高原、黄土高原、青藏高原……“别人下海我上山,哪里穷我就往哪里钻。”解海龙记得,为了省钱,他吃1毛钱的饼,喝1毛钱的汤,晚上找老乡家寄宿,运气好能搭上拖拉机或驴车,运气不好就靠腿,一天走几十里是常事。一年下来,他跑了12个省,28个国家级贫困县,拍了70个胶卷。

每到一处,他都会跟着当地孩子一起上学。他为这组系列照起名为“我要上学”。

在安徽省金寨县桃岭乡张湾村小学,解海龙跟着一群孩子走进教室。来的路上,最瘦小的苏明娟并未引起他的注意。直到她一抬头,一双清澈明亮的大眼睛直勾勾地盯着黑板,解海龙“感觉心揪了一下”,毫不犹豫按下快门。整理底片时,他预感,代表作已经诞生。

很多时候,解海龙都是一边流泪一边拍摄,冲洗时再哭一遍一一山西静乐,由于雨后教室坍塌,孩子们只能借村民的窑洞上课,把棺材当成课桌;河南商城,家庭困难的杨家姐妹只有一个念书名额,14岁的姐姐把机会让给了l1岁的妹妹,妹妹在一边抹泪……

“从形式上看,这些照片都很普通,没有技巧,但画面中任何一个细节都能打动人,比如衣服上的破洞、冬天赤着的脚,背后的感情太深了。”他越发觉得,“并不只有苏明娟是‘大眼睛,渴望读书的孩子都是‘大眼睛。”

1992年,解海龙把拍回的照片全交给青基会,40张被选中,“大眼睛”几乎打动了所有人。当年4月,青基会启动“百万爱心大行动”,使用解海龙的照片对外宣传,“大眼睛”一夜成名。

多家媒体都整版发表解海龙的作品。邓小平题词,影展从国内开到新加坡、马来西亚和美国。同年10月,希望工程摄影展在北京、台北同时举办,每天参观者上万,每张照片下的捐款都堆得像小山。解海龙记得,一位战士把身上仅剩的5元郑重捐出,走回西山北京军区。

再去青基会时,他被大家兴奋地抱起来。“你快看看汇款单吧!”只见单子摞得比桌子都高,附言大同小异:请把钱转给大眼睛的小女孩。照片发表的第8个月,捐款达到1亿元。

1994年,希望工程在人民大会堂举办大型义演。解海龙的照片同一天在人民大会堂展出,他因此成为在人民大会堂举办纪实摄影展的第_人。“大眼睛”照片注册了专利,曾贴满全国大街小巷,几乎成为20世纪发行量最大的印刷品。

“我从没想过这种照片能够发表,更别提能从业余发烧友到成名成家。”解海龙坦言,曾有朋友提醒:你拍的这些属于社会阴暗面,容易出事。

每次听到这种声音,解海龙都特别激动:“孩子连学都上不了,还要那面子干啥?”对镜头中的每一个孩子,他都有种隐隐的负债感:“我按了快门,就等于欠债了,得赶紧找好心人帮他。”

青基会官方网站显示,从发起实施至2017年,全国希望工程累计接受捐款140.4亿元,资助困难学生574.8万名,援建希望小学19814所。

在一期电视节目中,白岩松问解海龙和苏明娟:“你们俩是谁改变了谁?”苏明娟说:我和叔叔都改变了。解海龙却说:她把我改变了。

“以前我就是想出名,后来我才知道手中相机的分量。”解海龙说,如果不是这些孩子,自己不可能会在41岁进入《中国青年报》,成为一名专业摄影记者。他不再迷恋奖杯、奖牌:“只要能帮一个孩子上学,不就相当于得了一个大奖吗?”

公盏心是什么

“大眼睛”的照片被解海龙钉在家中墙上。每当看见,他都要拷问自己:这样做,对不对?

2009年希望工程20周年,有人将“大眼睛”的故事写成电影,邀请二人出演。“既然别人需要,咱就支持一把!”解海龙没多想,便签了约。苏明娟却没答应。她对解海龙说:“叔叔,您别埋怨我,我觉得自己不适合出镜,也不想通过这个挣钱,我只想做好本职工作,好好回报社会。”解海龙一听,也选择了退出。

“她很懂事,某种程度上比我还懂事。在这个问题上,她就比我理性。”让解海龙欣慰的是,去年底,苏明娟当选为共青团安徽省委副书记;今年6月,她拿出3万元积蓄成立“苏明娟助学基金”。

从解海龙的镜头下,可以看到希望工程带来的种种变化一一希望小学建起来了,孩子们脸上的笑容多了。由于救助贫困失学儿童的初始目标基本完成,青基会于1999年调整战略,不再直接接受救助失学儿童的捐款。希望工程转向对优秀受助生的跟踪培养,希望小学转向软件建设。解海龙帮忙策划了几场有创意又有意义的活动,拉到不少企业捐款。“只要你心里有这些孩子,可以有很多方式去帮助他们。但如果想挣钱,就请离公益远点儿。”

随着公益项目越来越多,他无奈地发现,一些公益不再纯粹,“动不动就是领导带头捐款,还必须照相,捐完之后再把自己那份拿出来”。

有次,他参加某地一个捐款活动。主办方悄悄递给他一个信封,说:解老师,您带头上去,把这个放到箱子里,我们在后头跟着。解海龙打开一看,是200元钱,便走上台。

“大家好,我是解海龙。刚才有工作人员给了我这个信封,里面有200元。我觉得干什么都得对得起良心。装模作样是我们现在最大的弊端。我一个月工资固定,不可能今天到这捐,明天到那捐,我没那个能力。这信封,我一会儿还回去。”随后他从口袋里掏出20元,放进信箱。掌声热烈。

解海龙捐的钱,其实并不算少。最早的一次,他捐了1350元稿费,想考察青基会的工作,就用了妻子的名字。不久后,他收到来自远方的感谢信。

2006年,中国第一个影像艺术拍卖专场举办前,解海龙被邀请以《大眼睛》参与拍卖。与公益拍卖不同,商业拍卖完全市场化,拍卖所得的钱款归个人。“公益的怎么拿去卖钱昵?特矛盾。我也担心流拍,给希望工程造成负面影响。”于是,他找到中宣部征求意见,答案是可以参加。当听到30.8万元的落槌价时,他才松了一口气,紧接着拨通苏明娟的电话,共同决定将钱全部捐出,在西藏捐建了一所学校,名字就叫“大眼睛希望小学”。

2011年,因为“郭美美事件”,中国公益事业陷入前所未有的危机。据《中国慈善发展报告(2012)》显示,2011年中国的慈善捐赠总量比2010年下降18.1%。就在那一年,希望工程系列照片被推荐参加联合国教科文组织举办的扶贫大奖评选,解海龙获得8000美元奖金。和妻子商量后,他决定全部捐给希望工程。赶到青基会时已是晚上,但所有人都等着。收钱之后,大家都哭了。在解海龙看来,希望工程从来不只是一个捐钱的活动,更是一个赋予人爱心和公益心的活动。

至于总共捐过多少钱,他从未统计,就像从未数过自己拍摄了多少名孩子。关于解海龙的最新一则新闻是:他去山东讲课期间,到临沂回访27年前拍摄的贫困女孩毛可风,见其父病重,就捐了1000元。记者提起时,他有些不好意思:“这种事没必要报道。”

新闻的后续是:一周后,聽说冰雹把毛可凤家的菜和果子砸坏了,他又在微信上转账1000元。“没人规定做公益必须捐多少钱,就看你的公益心有多少。”

而公益心是什么?他的回答是:“帮别人一把就开心,不为名也不为利。”