某油田油藏开发项目职业卫生现场调查与评价

苗蕴琪

(四川大学华西公共卫生学院,四川成都 610000)

某油田油藏具有一定的储量和开发潜能,随着多年的开发,油田含水量在提高、开发难度在增大,需要对油层厚度大、剩余油富集的井区进行加密调整[1],因此决定新建计转站1座。对该建设项目的职业病危害现状进行了现场调查和评价。

1 内容与方法

1.1 评价依据

《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病危害评价规范》、GBZ 1-2010 《工业企业设计卫生标准》、GBZ2.1-2007《工作场所空气中有害因素职业接触限值》等。

1.2 评价范围及内容

本次评价以某油田油藏开发项目实施的工程内容为准,主要针对计转站的阀组区、污油回收装置、外输泵房、加药间等在试运行期间职业病危害防护设施及效果和职业卫生管理措施等进行评价。

1.3 评价方法及程

采用职业卫生现场调查、职业病危害因素检测、检查表分析等方法对该项目进行控制效果评价。

2 结果

2.1 生产工艺

单井来液一部分需要计量,一部分不需要计量,需要计量的来液加入破乳剂后,由单井计量分离器计量,然后进分离缓冲罐闪蒸;不需计量的来液由进站阀组,加入破乳剂后进分离缓冲罐闪蒸分离。正常生产条件下分离出的原油经外输泵增压后外输,进入联合站原油管道。

2.2 职业病危害因素及分布

站场内油气在接转、计量过程中,由于管路、阀门等密封不严或跑、冒、滴、漏可产生硫化氢、甲烷、非甲烷总烃[2];加药间使用的破乳剂中含有甲醇,若自动加药装置密闭不严,工人在加药过程中可接触到有害物质甲醇;各种机械和泵运行时产生机械性噪声。该项目的主要职业病危害因素:硫化氢、甲醇、噪声。

2.3 工作场所职业病危害因素检测

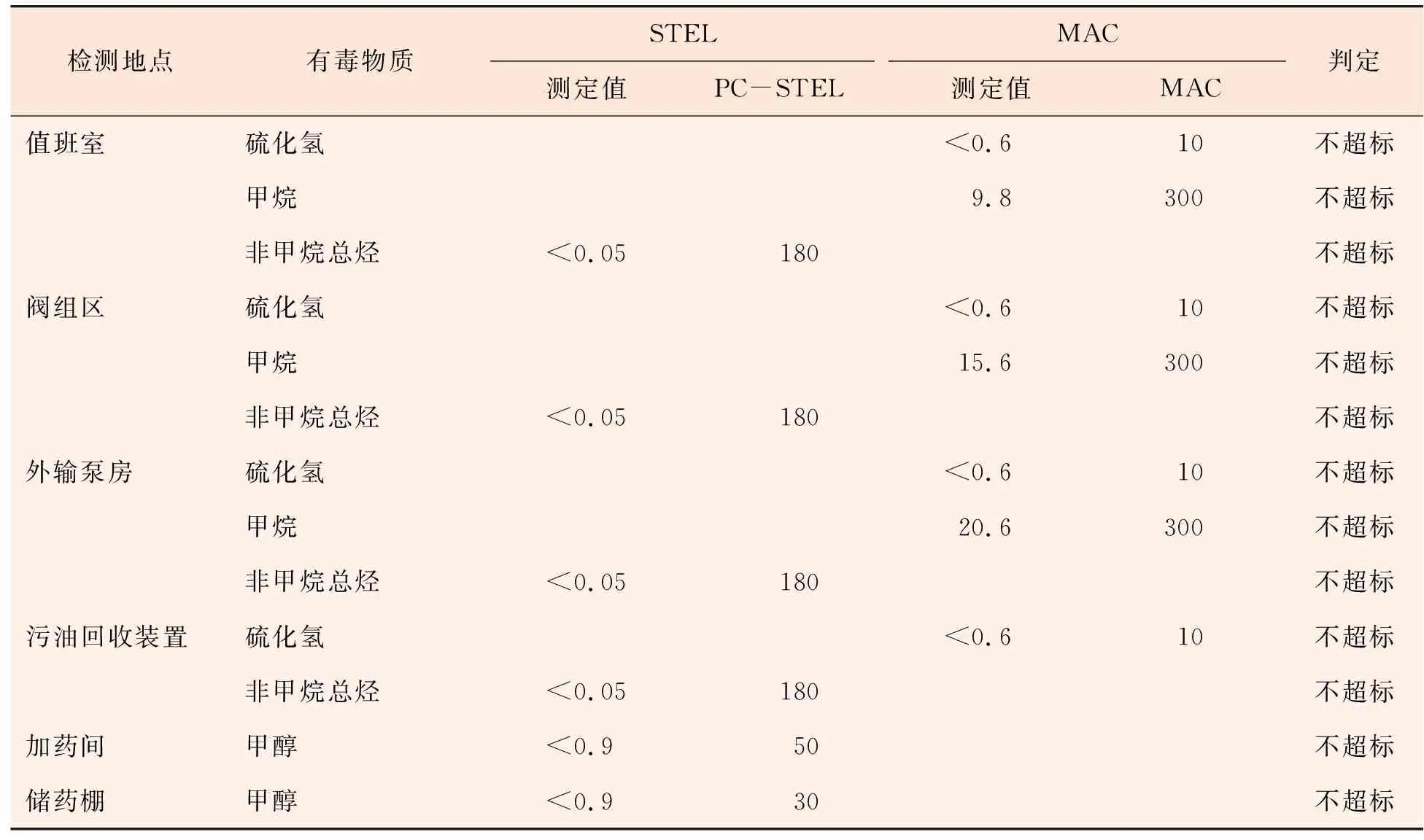

表1 工作场所有毒物质定点采样检测结果 mg/m3

注:PC-STEL:为短时间接触容许浓度;MAC:为最高容许浓度;非甲烷总烃限值按照正己烷限值计算。

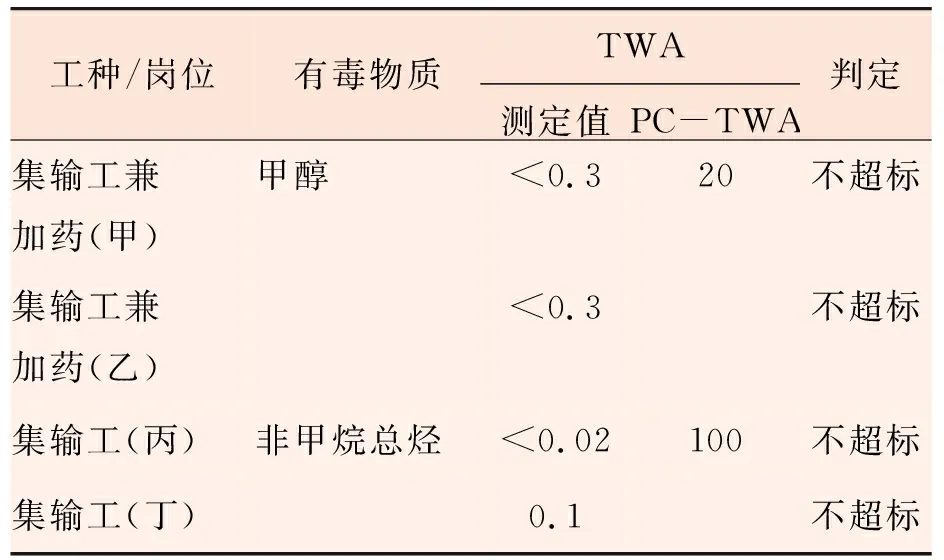

表2 工作场所有毒物质个体采样检测结果 mg/m3

注: PC-TWA:为时间加权平均容许浓度。

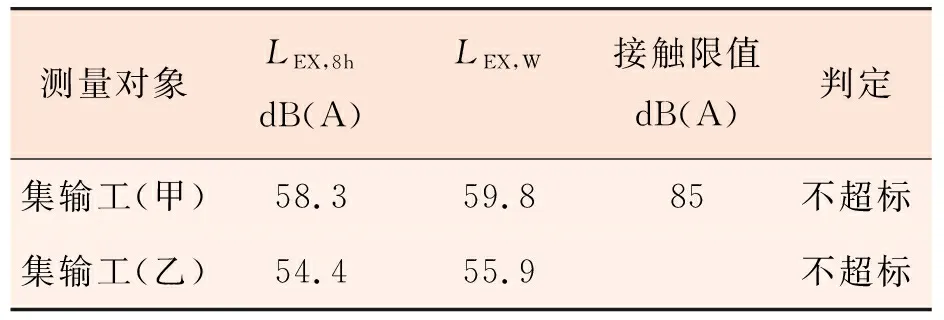

表3 噪声个体计量测量结果 dB(A)

化学因素:本次检测的化学毒物4种,其中非甲烷总烃和甲醇短时间接触浓度、硫化氢和甲烷最高浓度、甲醇和非甲烷总烃时间加权平均浓度均低于国家职业接触限值。

物理因素:本次个人噪声计量测量2人,其结果均低于国家职业接触限值。

2.4 职业病危害防护设施调查与评价

2.4.1防毒

该生产工艺实现了机械化和自动化,对有害液、气体的处理采用工艺先进的设备和阀门,管道采用防腐层加阴极保护;阀组、缓冲罐均露天布置;在泵房和加药间设置防爆型轴流风机,通风换气次数达到8次/h。

2.4.2防噪

在工艺上采用变频供电技术降低设备的噪声强度;对于高噪声设备(外输泵)集中布置在单层结构的泵房内;值班室与噪声场所分开设置。

2.4.3防高、低温

加热炉露天布置,利于自然通风;外输泵房、加热炉操作间均设置了轴流风机进行降温;值班室设置了空调,对室内空气进行温度调节。

2.5 个人防护用品调查与评价

建设单位为作业人员配备了防毒半面具、防噪耳塞等个人防护用品,并定期进行更换,基本符合GBZ 1-2010 的要求。

2.6 应急救援调查与评价

建设单位在值班室设置了应急柜,配有正压式空气呼吸器2台、防毒面具(2号滤毒罐,防有机蒸汽和硫化氢气体)2套、防化服(GL-6型)2套,结合工作实际制定了重大事件总体应急预案、硫化氢专项应急预案,职工每月进行应急救援演练,并填写应急预案演练执行记录。

2.7 职业卫生管理情况调查与评价

建设单位设有职业卫生管理机构,制定了《职业健康体检管理办法》、《劳动防护用品控制程序》、《职业卫生培训制度》等。定期委托有资质的技术服务机构进行职业病危害因素的检测和作业工人的职业健康检查,并将结果进行告知,近几年健康检查结果均未发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人。

3 建议

a)建设单位应为集输工配备便携式硫化氢气体报警仪,其预报值和警报值分别设定为5 mg/m3和10 mg/m3。

b)该项目使用的破乳剂中含有甲醇,有引起化学性眼部灼伤的潜在危险性,因此建议在加药间设置固定式喷淋洗眼器。

c)在可能产生硫化氢的场所(如泵房、计量装置区、阀组区等)必须设置告知卡及警示标识,在作业人员进入作业场所时,应严格按照操作规程,佩戴好防毒面具,进入前先通风,检测硫化氢浓度,确认安全后再进行操作[3]。

d)加强防护设施的完善与检维修,保证各种防护设施的正常运行,电焊和油漆作业人员应位于作业岗位的上风侧,严格执行安全操作规程,做好个体防护。