浙江省近20多年水稻综合栽培技术的发展

毛国娟 王岳钧 陈叶平 纪国成 怀燕 秦叶波 舒伟军 许剑锋

(浙江省种植业管理局,杭州310020)

水稻是浙江省的主要粮食作物。建国以来,浙江省水稻单产由1949年的123 kg/667 m2提高到2016年的484 kg/667 m2,对全省粮食安全和社会经济发展起到了重要作用。水稻单产的提高,是国家支农政策落实、生产条件改善、品种改良、栽培技术改进、气候趋暖等因素综合作用的结果。就栽培技术而言,无论是单项技术的改进与提高,如育秧技术(包括水育秧改湿润育秧、密播改稀播、连作晚稻一段育秧改二段育秧以及早稻地膜保温育秧、长秧龄多效唑控高促蘖等)、施肥技术(包括增施磷钾肥、有机肥与无机肥配合施用、氮肥施用改前期“一轰头”为中后期平稳促进、应用测土配方施肥技术等),还是综合技术的创新与发展,如20世纪60年代中期提出的增密、增肥扩大田间群体技术,70年代末问世的“稀少平”栽培法和穗粒兼顾技术,80年代末研制形成的“三高一稳”栽培法,都对发挥品种增产潜力、促进节本增产增效作出了积极贡献[1]。近20多年来,水稻栽培技术的研究和推广与社会变化、品种改良、耕作制度调整相适应,进一步促进了水稻生产技术的提升和稻作理论的发展。尤其是2012年以来,浙江省水稻高产攻关取得重大突破,各地高产示范方和攻关田涌现出大批高产典型,水稻单产纪录不断被刷新并跃上新台阶,早稻、连作晚稻、单季粳稻、籼粳杂交稻百亩示范方平均产量分别达到713.5 kg/667 m2、793.5 kg/667 m2、750.0 kg/667 m2和 1 011.0 kg/667 m2[2-4]。本文主要论述了近20多年来浙江省水稻综合栽培技术的发展和贡献。

1 水稻综合栽培技术简介

1.1 水稻轻型栽培技术

20世纪90年代初,浙江农村二、三产业迅速发展,农村劳动力大量转移,劳动力价格大幅度提高,造成种粮效益下降,影响粮食生产稳定发展。同时,水稻规模经营快速发展,种粮大户粮食生产规模扩大。规模生产者的生产目标,不仅要求增产增值,更要求节本增效,生产中迫切需要集约化、高效率的技术。因此,浙江省水稻技术推广从增产技术拓展到高效技术,以旱育秧、抛秧和直播为主要内容的省工省力节本、增产增收高效的水稻轻型栽培技术得到重视与推广[5]。1994年12月浙江省农业厅印发《浙江省推广粮食作物轻型栽培技术实施意见》,1995年全省旱育秧、抛秧和直播栽培技术推广应用面积为13.64万hm2,1996年为28.13万hm2,1999年为 81.26万 hm2,占水稻播种面积的41.9%,有效促进了水稻生产稳定发展。

1.1.1 水稻旱育秧栽培技术

水稻旱育秧技术由日本水稻专家原正市于20世纪90年代初推荐到中国,浙江省农业厅农作物管理局和浙江省国外智力引进办公室于1992年引进这项技术,在全省组织开展试验研究、改进创新与示范应用。传统的水稻育秧大多是在半旱湿润秧田进行,一般在2叶1心后畦面建立水层,以灌水为主。而引进再创新形成的旱育秧技术,选择土壤肥沃、排水良好的旱地或水稻田作苗床,新建苗床用有机肥培肥,土壤经调酸处理使pH值处于4.5~5.5之间,播前施入化肥作底肥或壮秧营养剂并与床土均匀混合,苗床施用壮秧营养剂的则不再进行调酸,苗床浇足水分。播种后保温保湿促早出苗,2叶1心期一般不浇水,2.5叶后看苗适量浇水。与常规秧田育秧相比,旱育秧苗体内的细胞小且紧密,植株矮壮,根系发达;秧苗抗逆性强、栽后起发快;低节位分蘖多、成穗率较高;由于抗寒能力增强,可实行早播和小苗早栽;小苗壮苗可实行稀植,促进个体茎秆粗壮。因此,旱育秧栽培以足穗大穗获得较大幅度增产,并节省育秧用工及种子和肥料;早稻播种和移栽期可提前15 d左右,成熟期相应提前有利晚稻生产[6]。1996年浙江省水稻旱育秧栽培技术应用面积为16.64万hm2,到1999年达到40.14万hm2,占水稻播种面积的20.7%。该技术的应用,为培育水稻壮秧找到了新的途径,改变了人们水稻育秧必须在秧田建立水层的传统思维。近年水稻机插栽培较大面积应用,不少地方其秧盘育苗就是借鉴旱育秧技术原理进行水分管理。

1.1.2 水稻直播栽培技术

20世纪80年代中后期,杭嘉湖地区农民开始在连作晚稻生产上对速生晚粳采取直播栽培,继而在部分麦茬稻上采用直播技术。1990年起,浙江省农业厅农作物管理局、嘉兴市农科所等单位组织开展了速生型晚粳品种选育和水稻直播高产机理及应用技术研究与示范应用,对直播全苗技术、群体调控技术、除草技术、抗倒技术等进行了系统的试验研究,形成了直播稻栽培技术体系。关键技术是:选择矮秆、耐肥、抗倒的高产品种;大田平整,畦面软硬适中,开好横沟、竖沟和围沟,提高播种质量,力争全苗齐苗;早稻在4月10日左右、单季晚稻在5月底到6月10日适期播种,更好地利用温光资源取得更高产量,也有利于后作适期播种或移栽;适量播种如早稻每667 m2播4~5 kg、单季粳稻播4 kg左右;实行“前促、中控、后补”的施肥原则;3叶期前无水层湿润灌溉,3叶期后建立浅水层促进分蘖发生,达到预定穗数苗及时排水搁田等,协调群体结构并提高抗倒能力;抓准时机杀草芽,播种后立苗前封闭化除,把杂草消灭在萌发期和幼苗期,2~3叶期选用对口药剂杀除稻田中期杂草,严格防控出现草荒[7]。

与移栽稻相比,直播稻省去了育秧、拔秧和插秧等工序,省工、省力,节本明显,产量并不比手插移栽低,主要以足穗取得稳产或增产[7-8],逐渐成为杭州、嘉兴和湖州等地水稻的主要栽培方式。到1999年,浙江省水稻直播栽培面积21.91万hm2,占全省水稻总面积的11.3%,2010年达到35.14万hm2,直播稻占比上升到38.1%。其中,嘉兴市10.71万hm2,占比89.1%;湖州市7.24万hm2,占比80.6%,杭州市4.47万hm2,占比55.4%。近年,浙江省直播稻占比稳定在38%左右,是浙北地区的主要栽培方式。

1.1.3 水稻抛秧栽培技术

水稻抛秧是用专用塑料多孔秧盘在常规秧田培育秧苗,移栽时从秧盘上抓取根部带钵型泥块的秧苗,直接均匀地抛撒在大田的一种栽植方式。浙江省最早于1987年由宁波市镇海区水稻良种场小面积试验成功。1988年起,浙江省种植业服务一站、宁波市农业局等单位布点开展配套技术研究与示范应用。

防止秧苗在盘面串根,做到塑盘育苗时育秧土(秧沟泥或干土细泥)装盘不过满,播种覆盖泥土或塌谷后扫净盘面泥土,育秧过程避免畦面建立水层,这是确保秧苗不串根、秧苗抛栽顺利进行的重要技术环节。适量播种、中小苗移栽、提高大田耕整质量、抛足秧苗、及时搁田等,有利防止群体前期猛发和后期落黄早衰及倒伏,实现足穗稳产高产。抛秧移栽1个劳动力1 d可抛栽(包括栽后匀苗)0.10~0.13 hm2,比手插移栽提高工效2~3倍。抛秧栽培主要靠抛足苗数、秧苗植伤轻、带土浅栽低节位分蘖多而获得增穗稳产或增产,还因小苗移栽节省专用秧田及育秧成本。因此,扣除秧盘成本,水稻抛秧仍可增加净收入[9]。20世纪90年代中后期,浙江省水稻机插技术尚未发展,而水稻抛秧技术适合规模生产,逐渐成为经济较发达地区种粮大户的首选技术之一。1996年浙江省水稻抛秧栽培应用面积为3.50万hm2;1999年扩大到19.21万hm2,占水稻面积的9.9%,其中绍兴市4.80万hm2,宁波市4.52万hm2。

1.2 水稻强化栽培技术

水稻强化栽培法起源于马达加斯加,2002年引入浙江。水稻强化栽培的主要理念是“强化技术措施,强化稻株个体生长环境,充分挖掘(或强化)稻株个体生产潜能”,十分适合浙江省单季晚稻生产。浙江省农业厅农作物管理局与中国水稻研究所在浙江省开展研究与示范应用,形成了与浙江省生产条件和品种相配套的,以“小苗移栽(由以往的秧龄30 d左右降为10~20 d,最佳 12~16 d)、单本稀植(杂交稻由以往每 667 m2插1.2~1.67万丛降为0.8~1.1万丛,手插每丛1本,机插每丛2本)、浅湿灌溉(沟水浅栽、薄水护苗、湿润分蘖、浅水养穗、干湿灌浆)、控氮增钾(每667 m2施纯N 10~14 kg,KCl 15~20 kg)、增施有机肥(每 667 m2折纯N 3~5 kg)、综合防治”为核心的单季晚稻强化栽培技术。示范应用显示,强化栽培技术具有增产潜力大、节省成本、节约用水1/3、环境友好、适应性较广等优势[10]。2004-2009年浙江省累计推广水稻强化栽培技术面积68.98万hm2,2010年推广应用面积为20.1万hm2。应用该技术,实现了单季晚稻攻关田产量800 kg/667 m2以上、示范方产量700 kg/667 m2以上的重大突破。

1.3 单季晚稻“五改”栽培技术

针对浙江省稻田种植结构调整,种植制度从一年三熟制逐渐转变形成一年两熟,水稻种植以双季稻为主转变为以单季晚稻为主的状况,为改变单季晚稻与连作晚稻“品种混用、技术套用、季节混同”的生产技术现状,2004年浙江省农业厅农作物管理局提出单季晚稻“五改”栽培技术,即:改生育期相对较短品种为生育期相对较长品种,改迟播迟栽为早播早栽,改适当密植为少本稀植,改化肥为主注重前期施用为增施有机肥重视穗肥,改水层深灌为浅湿灌溉。2006年在浙江省人民政府办公厅《关于加强农业科技普及推广着力提高水稻单产的若干意见》中,将单季晚稻“五改”栽培技术作为水稻生产重点推广项目[11]。2009年,浙江省单季晚稻“五改”技术推广面积44.22万hm2,2010年为38.25 万 hm2。

1.4 早稻促早增产技术

2009年起,浙江省农业厅农作物管理局在全省开展早稻促早增产技术研究示范与推广应用,主要基于双季稻生产成为浙江省规模经营大户重要经济来源,适宜小苗早栽的早稻机插、旱育秧、抛秧等技术应用比例提高,气候趋暖有利早播早栽等有利条件,目的是提高早稻单产和经济效益,并促进提早成熟,为晚稻腾出适期移栽的季节空间[12]。该技术通过保温育苗、降低播种量提高秧苗素质。将早稻播种期由以往的3月底至4月上旬提早到3月15日至3月底,移栽期由以往的4月下旬至5月初提早到4月中旬至下旬初,根据天气预报趋势,抢连续晴天或温暖天气尽早移栽;实行短龄秧苗合理密植和肥水管理。早稻早播早栽因小苗早发、优化群体结构而具增产优势;并使早稻在7月15日至23日成熟收获,为连作晚稻适期早栽,将机插秧龄缩短到20 d左右创造了条件。早稻早播早栽技术是扩大连作晚稻机插应用,稳定双季稻面积的一项重要技术措施。2013-2016年,浙江全省年应用面积稳定在3.33~4.67万hm2,占早稻种植面积的30%~40%。

1.5 水稻精确定量栽培技术

2009年,浙江省农业厅农作物管理局从江苏省引进水稻精确定量栽培技术,在江山市和诸暨市各建1个单季籼粳杂交稻百亩方,取得比对照田增产15%左右的示范结果[13],2010年单产进一步提高[14]。之后在全省扩大试验与示范,比对照增产10%左右,并具节本、减氮等作用。水稻精确定量栽培技术将水稻生长发育诊断指标定量化、高产群体质量指标定量化和栽培技术定量化。应用时,先要制定量化技术方案。方法是:根据品种特性和目标产量的穗粒重构成确定有效穗数;根据品种主茎总叶片数、伸长节间数和播种期预估主要生育期的叶龄期和日期;根据种植品种主茎总叶片数和伸长节间数、有效穗数、移栽叶龄和秧苗素质等确定基本苗;根据品种类型、目标产量和土壤供氮能力确定总施氮量及磷肥和钾肥用量;根据前氮后移原理和叶龄模式确定前后肥比例以及各次施肥时期、种类和数量;根据预计有效穗数及预计够苗期确定搁田时苗数及其叶龄期及搁田日期。然后根据量化技术方案编写技术要点或技术明白纸提供给生产者应用。生产期间建立苗情观察田,标记和观察主茎叶龄、调查苗数发展情况,根据苗情动态、生育进程和天气状况及时修正技术方案,调整作业时间和方法。如:根据移栽时叶龄调整基本苗;根据实际栽插基本苗数、分蘖发生状况以及天气条件调整分蘖肥施用时间和数量;根据稻苗长势长相调整穗肥施用时间和数量;根据群体苗蘖发展状况调整搁田时期。应用该技术可改变农技推广部门凭借经验指导生产的习惯,增强技术措施的准确性,减少农民生产的盲目性,技术定量更正确,实现目标产量更可靠。2012年浙江省有50个多个县开展水稻精确定量栽培技术试验研究与示范应用,应用面积9.68万hm2,2016 年达 18.94 万 hm2。

1.6 水稻“两壮两高”栽培技术

2005年浙江省率先育成第一个籼粳杂交稻品种。籼粳杂交稻生育期较长,植株较高,茎秆粗壮,根系发达,叶片光合面积大,穗大粒多,主要以足穗基础上攻大穗取得较大幅度增产,2014年在浙江省的应用面积扩大到了20.63万hm2,占杂交晚稻面积的54.27%[15]。籼粳杂交稻生育特性、生长特点和高产群体特征及技术措施与籼型杂交稻和常规粳稻都有较大差别,生产中存在育秧播种量过高、丛插本数过多、施氮量偏高等现象,往往导致成穗率降低、颖花退化加重、结实率降低,影响增产潜力的发挥。为此,2015年浙江省农技推广中心在吸收水稻强化栽培和水稻精确定量栽培等高产技术原理的基础上,总结了各地水稻高产攻关和试验示范结果,组装集成了水稻“两壮两高”栽培技术,同年分别列入浙江省种植业“五大”主推技术和水稻主推技术。该技术“两壮”即壮苗、壮秆,“两高”即更高的群体总颖花量(单位面积有效穗数×每穗总粒数)、更高的籽粒充实度(结实率、千粒重)。“两壮两高”栽培技术主要以培育壮苗为基础,以壮秆大穗为主攻方向,以合理基本苗为核心,并通过肥水促控达到适宜苗穗数量、挖掘个体生长潜能,构建高光效群体,最终以足穗大穗获取更高颖花量,以粗壮茎秆为物质支撑获得更高结实率和千粒重。关键技术要点:因地制宜的选择品种、基质叠盘育壮苗、稀植早发促壮秆、三沟配套调水气、巧施穗肥保大穗、综合防治控病虫[16]。经全省示范应用和总结,“两壮两高”栽培技术体系和技术指标日趋完整、准确,2016年浙江省推广应用面积19.97万hm2。水稻“两壮两高”技术的应用,对挖掘大穗型品种特别是籼粳杂交稻品种的增产潜力,促进籼粳杂交稻品种的发展,引领其他类型品种走足穗大穗的技术途径,均发挥了重要作用。

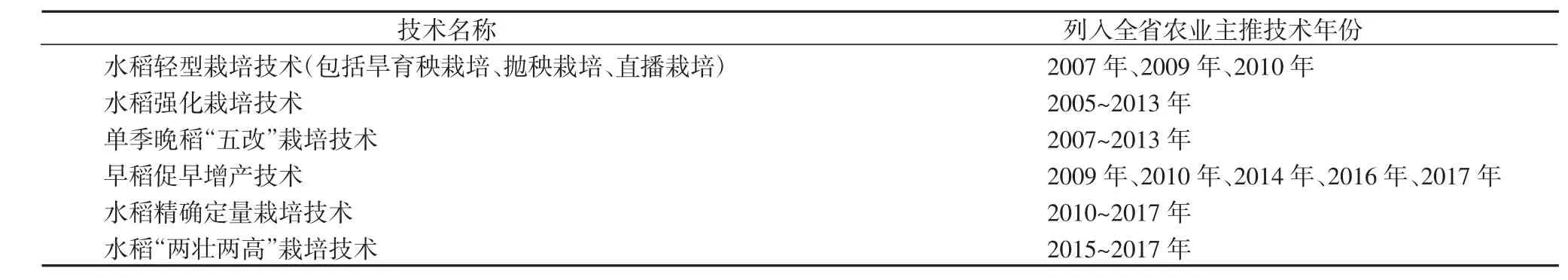

表1 6项水稻综合栽培技术列入浙江省农业主推技术情况

2 对水稻综合栽培技术发展的几点认识

近20多年来浙江省示范推广的6大项技术,有的通过引进吸收消化再创新形成,有的是自主研究集成创新所形成,具有适应生产需求、创新明显、各有特色等特点,成为当时的农业重点推广项目,2007年以来多次列入全省农业主推技术(表1)。有多个项目获得省部级科技成果奖励。其中,水稻旱育秧技术获浙江省科技进步奖二等奖和农业部全国农牧渔丰收奖二等奖,水稻轻型栽培技术和水稻强化栽培技术均获农业部全国农牧渔业丰收奖一等奖,单季晚稻“五改”栽培技术获农业部农业丰收奖三等奖,水稻精确定量栽培技术获浙江省科技成果转化二等奖。

2.1 新技术必须与生产需求相适应

近20多年来,随着社会经济的发展,水稻生产条件和生产需求发生较大变化。6项新技术的研究示范与推广应用正是顺应了这种变化,呼应了这种需求。如:旱育秧和抛秧栽培适宜集中育秧,直播栽培省去育秧与移栽环节,这些稳产高产、节本省工的轻型栽培技术,受到水稻规模经营生产主体种粮大户和粮食专业合作社以及经济发达地区农户的欢迎。2010年在浙江省的应用面积占水稻播种面积的比例由1999的41.9%提高到62.1%。早稻机插、旱育秧、抛秧等技术的应用,加上气候趋暖,使示范推广早稻促早增产技术成为可能。随着种植业结构和稻田种植制度的调整,双季稻面积大幅下降,单季晚稻逐渐成为水稻生产的主要类型,浙江省单季晚稻面积由20世纪90年代初期的20万hm2左右提高到2006年的71万hm2以上,占水稻播种面积的比重由不足10%上升到70%。单季晚稻生育期较长,温光条件明显优于双季稻,增产空间大。以小苗稀植为核心的强化栽培十分适合单季晚稻生产,单季晚稻“五改”技术则更是应运而生。水稻旱育秧栽培、强化栽培、精确定量栽培、“两壮两高”栽培等技术在挖掘单季杂交晚稻特别是籼粳杂交稻增产潜力上发挥了重要作用。

2.2 新技术各有特色和适用范围

每项新技术的提出或引进、创新集成、示范推广,都有其需要攻克的生产难题,都是在以往技术的基础上发展而来。6项技术各有创新、各具特色、各有侧重,可供生产者根据当地生产条件和自身技术能力选择应用。如旱育秧栽培将水稻育秧由秧田水育改为旱地苗床旱育,培育出的秧苗根系发达、分蘖力强,充分体现出“秧好一半稻”的作用,在旱地资源丰富、采用手插移栽的地方应用较多。抛秧栽培将秧苗移栽由人工手插改为人工抛撒,改变了面朝黄土背朝天弯腰种稻的劳作状况,曾在宁波市和绍兴市的种粮大户中有较多应用。直播栽培省去了育秧和移栽过程,节本明显;单季晚稻季节宽松为直播栽培适期播种提供了条件。因此,近10多年来直播栽培一直是杭州市、嘉兴市和湖州市水稻生产主要栽培方式。强化栽培注重小苗稀植,湿润灌溉,稻苗个体生长充分,在单季杂交水稻上应用,能更好地发挥个体生长潜能。精确定量栽培技术以品种生育指标、不同产量群体质量指标、土壤养分供给能力指标等为依据,确定相应的技术指标,减少生产盲目性,增加实现目标产量的可能性,有广泛的适应性。水稻“两壮两高”栽培技术以实现更高群体颖花量、更高籽粒充实度为目标,以培育壮苗、确定基础群体、肥水调控为手段,挖掘个体生长潜能,构建高光效群体,在足穗的基础上走攻大穗的技术途径,不仅适合在籼粳杂交稻品种上挖掘大穗增产潜力,同时也适用于其他品种类型。

2.3 新技术拓宽了高产栽培技术思路

新技术的推出与应用,拓宽了水稻高产栽培技术的思路。旱育秧技术显示肥床旱育比秧田水育秧苗更为健壮。强化栽培技术的湿润灌溉,改变了水稻生产必须长期保持水层灌溉的传统观念。旱育秧栽培、强化栽培突出了壮秧短龄稀植,发挥个体优势,将高产的技术途径从增苗增穗为主转为大穗增粒为主。精确定量栽培、“两壮两高”栽培,由重视秧苗和基础群体,拓展到强调苗、密、肥、水综合调控构建高光效群体,由以壮苗增产原理和经验总结确定的合理密度为依据的定性非定量栽培,拓展到以目标产量穗粒重构成、水稻分蘖特性、抽穗期群体干物质量和叶面积指数等群体质量指标、品种特征特性等为依据的定向定量调控。因此,目标更明确,指标更准确,技术更有效。

2.4 水稻栽培技术仍需进一步完善

围绕水稻生产“增产、优质、安全、生态、高效”的目标,浙江省要进一步完善现有水稻综合栽培技术,研究开发新型栽培技术。如各地在应用精确定量栽培和“两壮两高”栽培技术时,还需研究和量化品种特征特性指标、土壤基础产量、不同目标产量的群体叶面积和干物质等质量指标和基础参数。浙江省常年常规粳稻品种种植面积占晚稻面积的45%以上,针对生产上种植密度偏高影响单产提高的现状,有必要加强常规粳稻群体优化调控技术的研究与示范。近年,浙江省一些地方引进和示范水稻缓释肥、水稻机插侧深施肥等技术,显示出省工、减肥等效果,值得系统研究和加速示范应用。