刘家大院的麻雀

杨春

麻雀是什么时候来刘家大院安家落户的?谁也说不清,也许是刘家搬来的第一天,刘姨将一个麻雀窝从乱糟糟的屋里移到了树杈上开始;也许是刘姨把用当弹弓打麻雀的儿子打了一顿,并罚他不能吃晚饭开始;也许是刘家在屋后栽下第一棵树苗开始……总之,刘家的树以每年几百棵的速度栽下,逐渐成林,麻雀的数量成倍地增长,渐成气候。

刘家树林里有多少只麻雀?谁也数不清。春天,刘家大院那座山一样的草垛上,叽叽啾啾,探出无数只毛茸茸的小脑袋,飞来飞去喂食的麻雀妈妈们将草垛包围得严不透风,非常壮观。夏天的黄昏,树林里那棵三人环抱的大柳树,被麻雀遮成了黑色,这时候,如果你敢站在柳树下乘涼或者张望,只一会儿,你的头发、衣服上保准全是麻雀屎。冬天,树叶落尽了,白杨树杈上的麻雀窝尽收眼底,每棵树上都有几个,两万多棵树上能住多少麻雀?

人们走进树林,看到麻雀们东蹦西跳,叽叽喳喳,吵吵闹闹,以为走进了热闹拥挤的自由市场,纷纷皱起眉头: “呀,麻雀成灾了!”“呀,麻雀要糟蹋多少粮食?”

可刘家人不觉得,无论是灾还是害,给日子带来不便,给环境造成破坏才算。麻雀拿刘家大院当家,拿树林当家,除了叫声大一些、早晚有一些吵闹以外,刘家没觉得有什么不便。麻雀既不偷食也不捣乱,刘家也就没拿麻雀当事儿,更没当灾当难,任它们在树林里飞来飞去,吵吵闹闹。

林子大了什么鸟都有,麻雀多了也会有事发生。1995年夏,刘家大院发生了一件奇事,是讲给谁听谁都不信的奇事。

那年,刘家大院种了100亩棉花,棉花地总有干不完的活儿,要浇水了,要打尖了,要除草了,要打农药了。棉铃虫疯狂地在棉田里蔓延,将棉花叶子咬得千疮百孔。农药打不及,眼看着虫子要把棉苗吃光,刘姨急得吃不下饭,睡不着觉。

一天傍晚,刘姨跑到树林,对着大柳树说:“鸟王呀鸟王,你住我家的林子,我不打搅你们,我的棉花生虫了,你带着鸟去把它们都吃了!”

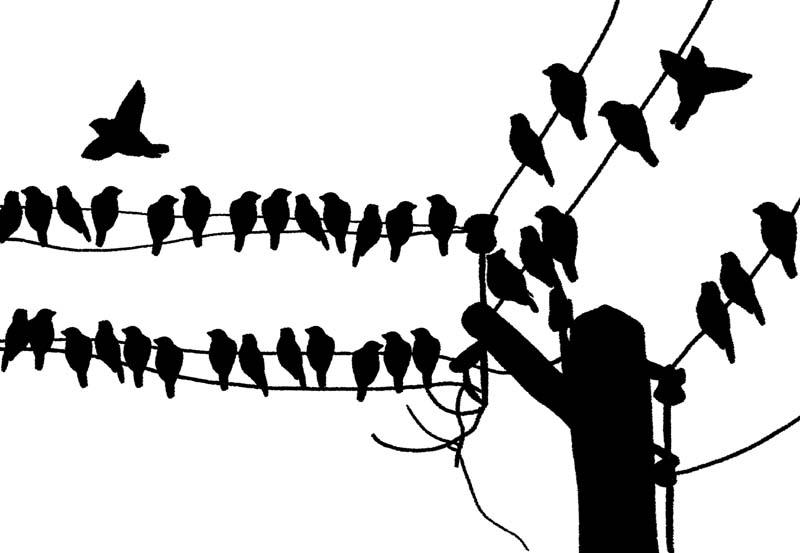

第二天,刘姨惦记着棉苗,早早地背着喷雾器下地,看到路边电线上停着几只麻雀,冲着她啾啾啾地叫。刘姨说:“麻雀呀,地里尽是虫子,你们快来吃呀!” “啾啾啾——”麻雀还是冲着刘姨叫。不一会儿,电线杆上的麻雀点变成了虚线,再一会儿,虚线变成了实线。

刘姨站在地头,吃惊地看着电线上的麻雀越聚越多,心里嘀咕着:“哟,麻雀开会哩!”“啊?麻雀来吃虫子了?”

仿佛一声令下,麻雀们突然四散,如同淡墨,被画笔点满天空和棉田,一会儿,这些淡墨自动形成十几个大墨团,大墨团们如训练有素的小分队,在空中盘几下,一下俯冲进入棉田,散开了。一个墨团从刘姨身边经过,像一阵风,掀起刘姨的头巾。刘姨赶紧系紧头巾,眼光随着墨团的散开落到棉田,几乎每株棉苗上都站着一只小麻雀,低头啄虫,啄几下又抬起头,乌黑的眼珠左转转右转转,悠闲俏皮的样子。人近了,麻雀也不怕,只是略略一跳,跳到另一株棉苗上,依然低头啄虫。

随后的十几天,每天清晨,麻雀们从刘家树林起飞,在电线上聚集,等候命令。接收命令后,分成一个一个的小分队到棉田吃虫,今天这块,明天那块,有组织有纪律。过了十几天的样子,100亩棉田再难找着棉铃虫。

刘家人不用背着喷雾器起早贪黑在棉田喷洒,而是悠闲地站在地头,欣赏麻雀大举消灭棉铃虫的战役,越看越觉得不可思议,越看越觉得神奇。可不,眼前的这一切怎么也得在神话故事里才能发生。