多级视听混合交替安全信号的认知模型构建及其故障模式分析*

龙 增, 吴 超, 石 英

(1.中南大学 资源与安全工程学院,湖南 长沙 410083;2.中南大学 安全理论创新与促进研究中心,湖南 长沙 410083)

0 引言

近年来,安全信息备受关注,成为学者在研究安全学科领域和探讨事故致因机理上的一个新的切入点,因此,安全信息认知相关的研究也成为趋势和热点。黄仁东等[1]提出了6条安全信息学的核心原理,促进安全信息管理系统的完善;吴超[2]以安全信息的认知过程为研究主线,提出了安全信息认知通用模型;赵潮锋等[3]提出了安全信息缺失的概念和安全信息缺失事故致因理论,认为事故预防的重点在于避免缺失关键的安全信息;李思贤等[4]分析了安全信息不对称的诱发因素,构建了事故致因模式。

一般来说,系统中大多数安全信息由视觉信号和听觉信号组成,且存在多级认知过程,因此,探讨安全信息认知的重点是对多级视听安全信号的认知过程进行研究。王晶等[5]把视觉信息的认知过程大概归纳为视觉注意、视觉理解、视觉情绪和视觉记忆4个阶段;Ten等[6]指出视听信息整合由诸多因素所影响,如客体特征、任务目标和认知背景等;肖宵[7]设计了10个实验,探索单一感觉通道和跨感觉通道冲突信息加工机制。但是,视听信号的认知存在局限性。Sweller等[8]提出认知负荷理论;张文强等[9]认为人在感知环境中的视听信号时存在一定的阈值,并强调记忆在认知过程中具有重要作用。

基于以上研究,本文将从多级视听混合交替的安全信号入手,尝试在不同的认知形式下构建其认知模型,旨在分析导致发生事故的信息故障模式,提出防控措施,并应用于实例分析。

1 模型构建

1.1 理论基础

安全视听信号的认知过程涉及多学科融合交叉,要构建多级视听混合交替安全信号的认知模型,就要以安全科学理论为基础,用信息传播学、神经科学、心理学等其他学科作为理论指导,利用信息流的思维将认知过程形象化,以明确表达其相互关联的要素及认知机理。

根据安全信息认知通用模型可知,认知过程涉及的要素单元有真信源、信源载体、安全信道、安全信宿、信噪等[2],本文根据感知安全信息的主要器官不同,以眼睛和耳朵为例,选取混合交替的视听信号为研究对象,分析其多级认知过程,构建认知模型。

1.2 多级视听信号认知形式

根据贝叶斯网络模型[10],可将视听信号的认知形式分为串联、并联、聚合和混联,下面将分别阐述各认知形式的内涵。

1)串联:视听信号从1个信源出发,依次流向安全信宿1,安全信宿2,……,安全信宿n,可类比于电学中的串联结构,视听信号即类似于导线,将安全信源、安全信宿1、安全信宿2等逐个串接起来,它们之间具有直接的依赖关系。

2)并联:视听信号从一个信源出发,通过不同的安全信道分别流向安全信宿1,安全信宿2,……,安全信宿n等,即“一对多”的结构,可类比于电学中的并联结构,安全信源发出的视听信号流向多个元件,每个安全信宿接收到的视听信号强弱与自身特点有关,具有明显的独立关系。

3)聚合:多个视听信号同时或交替从多个安全信源出发,通过不同的安全信道流向同一个安全信宿,即“多对一”的结构,称为聚合。来自不同信源的视听信号之间可能会互相影响。

4)混联:串联、并联或聚合等2个或多个结构进行组合的形式。一般情况下,系统中的多级视听信号认知是以混联的形式呈现,常见的有串联-聚合、聚合-并联-串联等。

系统中视听信号的4种认知形式相混合,形成了多条信息链,相互交织,构成了复杂的多级视听混合交替的安全信号认知网络。

1.3 建立模型

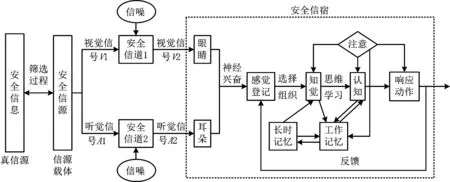

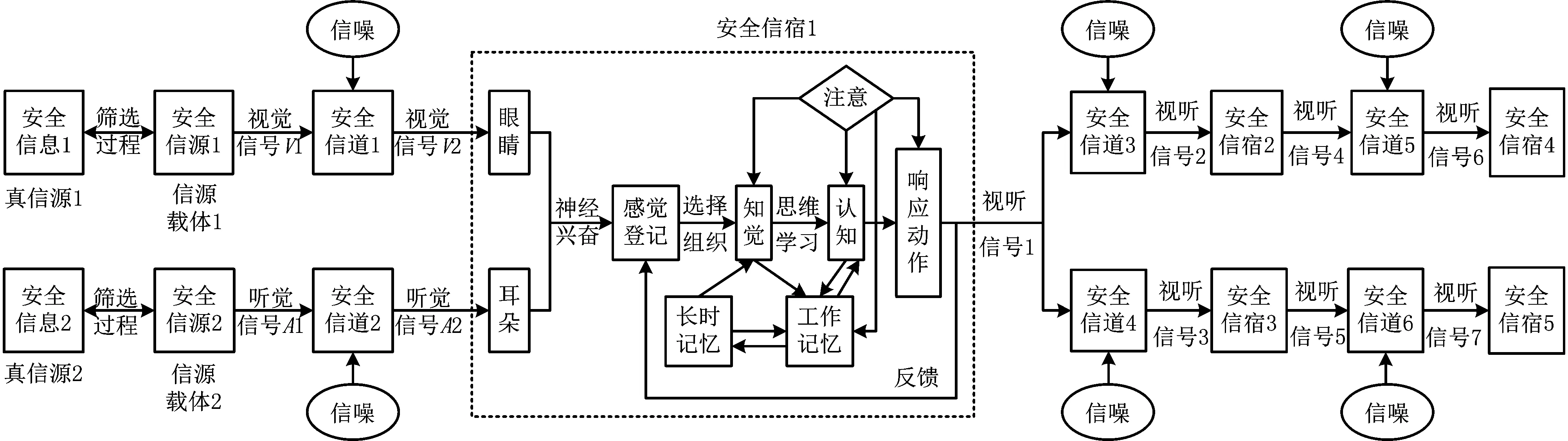

视听信号的认知过程大致分为信号发出、传播、感知、认知及动作几个阶段,本文利用信息流的思维,首先针对1个安全信源和1个安全信宿,建立混合视听信号认知的通用模型,在宏观层面简要地表现信号的传播过程及传入人体后大脑的反应过程,如图1所示。

图1 混合视听信号认知的通用模型Fig.1 A general model of hybrid audio-visual signal recognition

原始的安全信息(声、光信息等)杂乱无章,难以被人体接收、理解和认知,因此需要信源载体进行筛选再发出安全信号。如图1所示,信源发出视觉信号和听觉信号,通过不同的信道分别刺激眼睛和耳朵2种感觉器官产生神经兴奋,物理信号被转化为神经信号。

混合的视听信号被人体接收后,先进行感觉登记,在大脑内初步形成图像和声音,保留的时间非常短暂,视觉刺激大约为250~300 ms,听觉刺激的保持时间约为它的10倍[11]。感觉登记可理解为瞬时记忆,是安全视听信号认知过程中必不可少的一环。此时,如果初步形成的图像和声音没有被新的刺激进行加固,很快会消失殆尽。由于人的认知资源有限,不能将所有的刺激信息形成知觉,大脑需通过选择性注意,对已经登记的图像、声音等进行筛选,选择少数信息进行整合、组织,成为知觉对象,调取长时记忆中的知识、经验等(可看成是内部安全信息),形成知觉信息。随后通过大脑的高级思维、记忆和学习,形成认知,从而响应动作。响应动作及行动结果对安全视听信号的感觉登记具有反馈作用,可能又是1次新的认知过程。

工作记忆作为在知觉信息和长时记忆之间连接信息流的桥梁,实际上是一种短时记忆,在安全视听信号认知过程中处于不断活跃的状态,可从长时记忆系统中调取经验和技能等,虽然容量有限,但是对认知产生重要影响[12]。注意是一种有意识的选择,与知觉的形成、认知与动作以及工作记忆都有一定的关联。

以上建立的通用模型只涉及1个信源和信宿,而多级认知过程涉及到多个主体和客体。因此,可根据串联、并联、聚合、混联4种认知形式和通用模型,分别建立不同认知形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型。

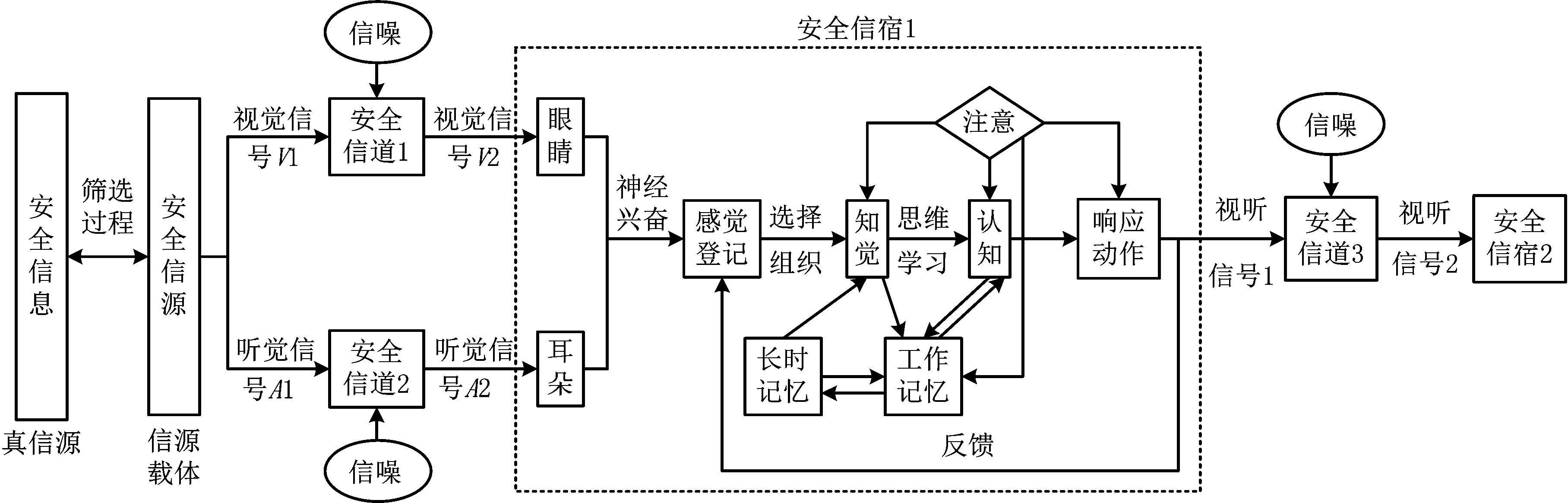

1)串联

根据串联的认知形式,建立多级视听混合交替安全信号的认知模型,如图2所示。视听信号从安全信源传出,到达安全信宿1,之后安全信宿1作为一个“新信源”发出视听信号1(可能只有视觉信号或听觉信号,也可能是2种信号混合交替),通过安全信道3(包含视觉信号传递通道和听觉信号传递通道),传递到安全信宿2。这里为了方便起见,只考虑了2个安全信宿,以代表多级串联形式。

图2 串联形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型Fig.2 The cognitive model of multi-level audio-visual hybrid alternating safety signals in tandem form

在串联形式的多级认知模型中,假设安全信源中的视听信号为S,安全信宿1接收到的有效视听信号为S1,安全信宿2接收到的有效视听信号为S2,则S1=K1S,S2=K2S1。K1和K2为第一级和第二级的安全视听信号传递系数,均为小于1的正常数。由此可知,多级串联认知下安全视听信号的有效值随着传递链的增长而衰减。

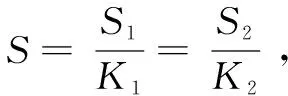

2)并联

根据并联的认知形式,视听信号从安全信源传出,分别到达安全信宿1和安全信宿2,2个认知过程互相独立,可建立并联形式下的多级混合视听安全信号的认知模型,如图3所示。安全信源发出的视听信息由2种信息载体呈现,通过2条信道分别到达2个信宿,此时的信息载体等同于通用模型中的信源载体。

3)聚合

同理,建立聚合形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型,如图4所示。这里为了方便起见只考虑2个安全信源,安全信源1只发出视觉信号,安全信源2只发出听觉信号,分别通过不同信道被安全信宿接收。

在聚合形式下,1个认知主体面对多个客体需要进行选择性地接收安全视听信号。假设安全信源1中的视听信号为S1,安全信源2中的视听信号为S2,安全信宿接收到的有效信号为S,则S=K(S1+S2),其中K为安全视听信号传递系数,是小于1的正常数。

图3 并联形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型Fig.3 The cognitive model of multi-level audio-visual hybrid alternating safety signals in parallel mode

图4 聚合形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型Fig.4 The cognitive model of multi-level audio-visual hybrid alternating safety signals in aggregate form

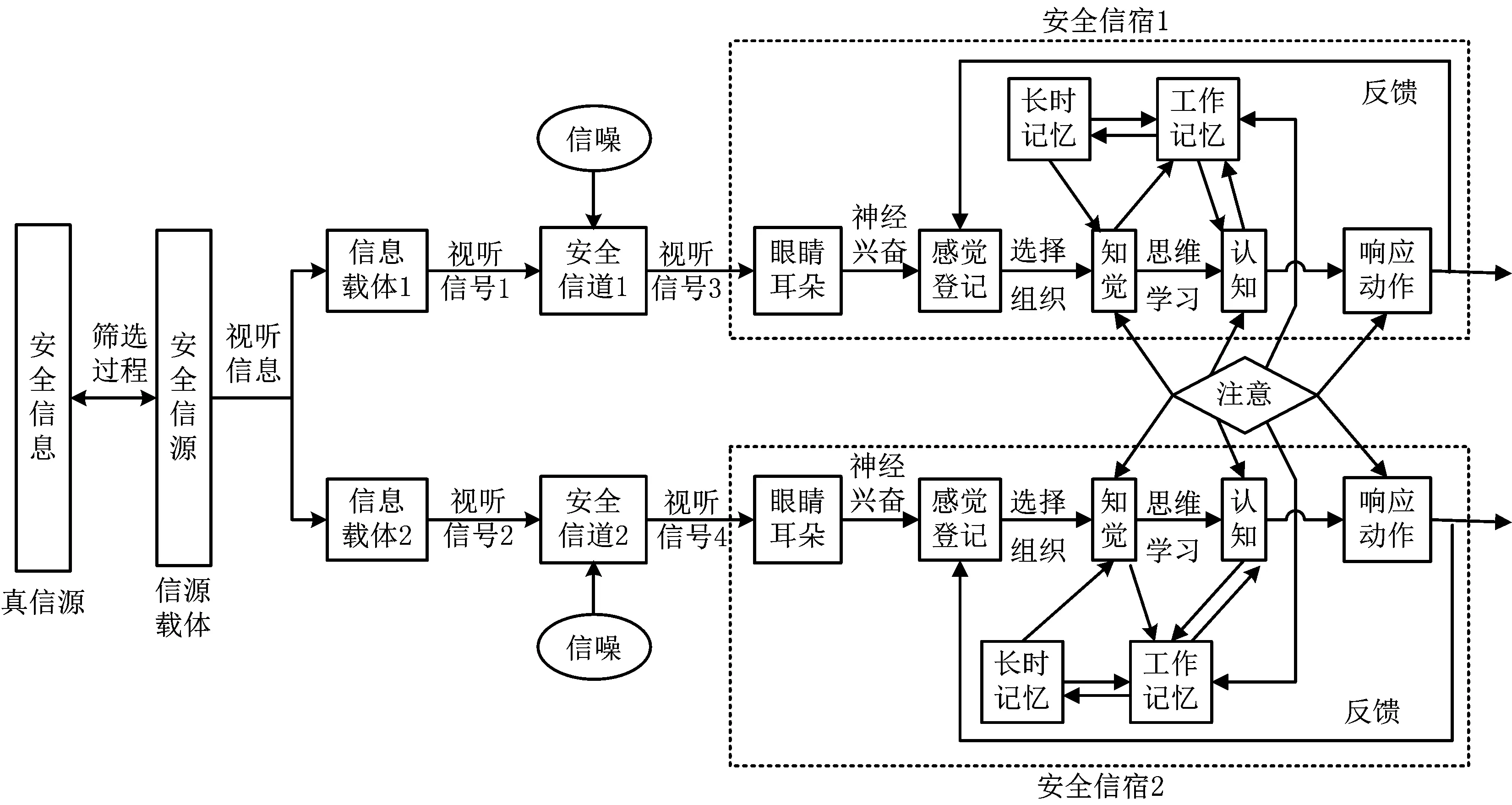

4)混联

混联形式有各种组合,不能一一列举,则选取聚合-并联-串联形式为代表,建立多级视听混合交替安全信号的认知模型,如图5所示。

该模型综合3种形式下的认知特点,在实际生产中是最为常见的一种认知模型,涵盖了系统中的安全视听信号收集、指令传达以及任务执行等重要动作,因此具有十分重要的指导意义。

2 故障模式分析及防控方法

一般来说,系统中的安全视听信号认知过程都是以混联的形式呈现,涵盖了串联、并联、聚合3种认知形式的特征。那么可根据混联形式(以聚合-并联-串联为例)下的安全视听信号认知模型,分析信息传递和理解过程中可能发生的故障模式,并提出相应的防控措施,为安全生产提供建设性意见。

2.1 安全信息故障模式分析

由于安全信息可揭示物的不安全状态和人的不安全行为,则事故发生可从根本上归因于安全信息故障[3]。安全信息故障,即系统中的安全信息在传播、接收、理解等过程中出现问题,在一定程度上减弱甚至丧失其应有的功能及作用。一旦安全视听信号发生故障,可能导致指令错误、冒险作业等,引发安全隐患,若故障未被及时修复,最终会导致事故发生。因此,分析多级视听混合交替安全信号认知过程中可能存在的各种故障模式及其诱发因素和不良影响,对事故防控具有重要意义。

着眼于安全视听信号的流动过程,可将安全信息故障模式分为安全信息失真、个体感知偏差、认知态度扭曲、认知时间延迟4种类型,根据图5对这些故障模式进行详细分析。

图5 混联形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型Fig.5 The cognitive model of multi-level audio-visual hybrid alternating safety signals in hybrid mode

2.1.1 安全信息失真

1)载体缺陷

以安全信息1-安全信源1为例,若信源载体自身存在缺陷,无法从原始信息中完全筛选出有用的安全信息,导致真信源中需要被认知的信息失真,影响后续一系列的认知过程。在安全信宿1发出视听信号1时,由于个体的表达能力受限,动作或语言不能代表其要传达的全部信息,即信源载体存在缺陷,同样造成信息失真。该情况必定存在于2个认知主体之间的信息传递过程中。

2)信道受阻

由图5知,安全信道中存在信噪,涉及视觉信号的信噪涵盖同一环境下的其他光源等,与听觉信号相关的信噪包括自然噪声和人为噪声等,均对安全视听信号的正常流动造成干扰。同时,在某些环境下,信道中可能有屏蔽装置,消除部分视听信号。若视觉信号和听觉信号的传播通道交叉且杂乱无章,易导致信息传达的准确性降低,甚至造成安全信息失真现象。

2.1.2 个体感知偏差

1)感觉受限

根据图5的认知流程,若原始信息较少,视听信号的刺激值未达到阈值时,不会进行感觉登记,则为无效信息。而在信源载体不透明的情况下,视听信号不易被识别,且信源载体除携带需要被认知的信息以外,会附带若干无用信息,无用信息所占的比例称为信息冗余度。信息冗余度越大,个体感知偏差越大。

人的视敏度和听阈决定了个体能感知到的视听信号种类和强度。当人眼辨认外界物体的敏锐程度较低或听阈范围较窄时,视听信号的感觉被极大地限制,造成个体感知偏差。

2)感知冲突

视听信号同时或交替传入个体后,在大脑内进行信息整合加工,可能发生于认知过程的多个阶段。当个体在不同时间感知到的2种信号来自不同的客体,且客体间的距离较远时,可能发生信息冲突,互相削弱其信号强度[13],影响人的感觉和认知。

另外,以安全信源1-安全信宿1和安全信宿1-安全信宿2为例,物或人发出的视听信号被个体接收后,若此信息内容与自身的知识、记忆系统中的信息不相符或存在冲突,即存在信息不对称的问题,则会阻碍知觉的形成,造成工作记忆混乱。

3)注意力不集中

当安全信宿的注意力分散,未对需要被认知的视听信号保持高度紧张时,外界环境中信噪的干扰作用增大,影响信息加工。

2.1.3 认知态度扭曲

个体具有一定的偏好性,若安全信宿接收到的视听信号内容和质量与其内在偏好相矛盾,则会影响认知态度,可能有意或无意间歪解信息,导致认知扭曲,在一定程度上对动作响应(指令发布、任务执行等)造成干扰。随着知识水平的提升,内在偏好对扭曲程度的影响有所减少[14]。

2.1.4 认知时间延迟

混合交替传递的安全视听信号易造成认知时间延迟。认知过程的各个环节均需一定的时间,则最终的安全信宿响应动作与安全信源发出视听信号之间存在时间差,安全信号的传递链越长,时间差越大。在紧急情况下,认知时间迟缓,可能造成不可挽回的损失。

2.2 防控措施

根据以上分析的故障模式及其形成原因,可将其归纳为信源载体、传播环境、个体认知3个要素,下面则针对其分别提出防控措施,以提高安全视听信号传递效率和认知水平,保证系统正常运行。

2.2.1 优化信源载体

1)提高筛选效率

利用新媒体技术完善携带视听信息的载体,使安全信源1和安全信源2能高效地从原始信息中筛选出尽可能多的有价值的内容,编码成安全视听信号,用于传播与认知。

2)增大透明度

通过可视化技术[15],将一些不易被识别的听觉信号转化为容易被识别的视觉信号,增大信源载体的透明度,使其更容易被个体识别、注意。

3)减小冗余度

设计信源载体时,应使其充分表达出所承载的安全信息,同时尽量减少其他无用信号的展现。如设计的安全警示牌应精炼易懂,发布指令时应言简意赅等。信息冗余度降低后,认知效率会有一定程度的提升。

4)认知一致性

如图5所示,第一级认知中的视觉信号和听觉信号若来自同一客体,则易实现认知一致性。使同一信源载体承载更多的视听信息,能同时或交替发出安全视听信号,该信号被个体捕捉后产生一致性促进效应,增强认知程度。

2.2.2 改善传播环境

由图5知,安全视听信号的认知过程涉及多条信道。设计规划安全视听信号的传递通道,避免信道交叉,消除信号屏蔽装置,保证每条通道中的视觉信号或听觉信号能够有序、稳定地流动,避免信息失真。同时,通过技术手段消除传播环境中不相干的光信号和噪声等,降低信噪对视听信号传递的干扰,减小信息故障发生的可能性和严重程度。

2.2.3 加强教育培训

1)提高认知能力利用VR技术等方法进行事件模拟,使安全信宿虚拟感知视听信号。长期训练后,人的眼睛和耳朵对视听信号的识别、感觉能力得到提升,且能逐渐将自身注意力集中到目标安全视听信号上,以提高其认知效率。实际中一旦有视听信号出现,个体便能快速捕捉,认知效率得到提升。另外,反复、习惯性地参与认知,进行动作响应,能够形成动力定型,减少认知时间。

2)丰富知识结构

组织个体参加理论和技能培训,丰富其知识、经验。由图5知,这些知识和经验储存于长时记忆中,在认知时能够被快速调取,减少认知的延迟时间;另外,针对某项任务,若每个信宿的知识系统均较为完善,便能解决信息不对称问题。

3)增强表达能力

在图5中,安全信宿在接收、认知安全视听信号后,还需将这些信号继续传递下去,则要通过自身语言、动作等方式进行表达。表达能力较强,安全信息丢失的程度较小。

3 模型应用

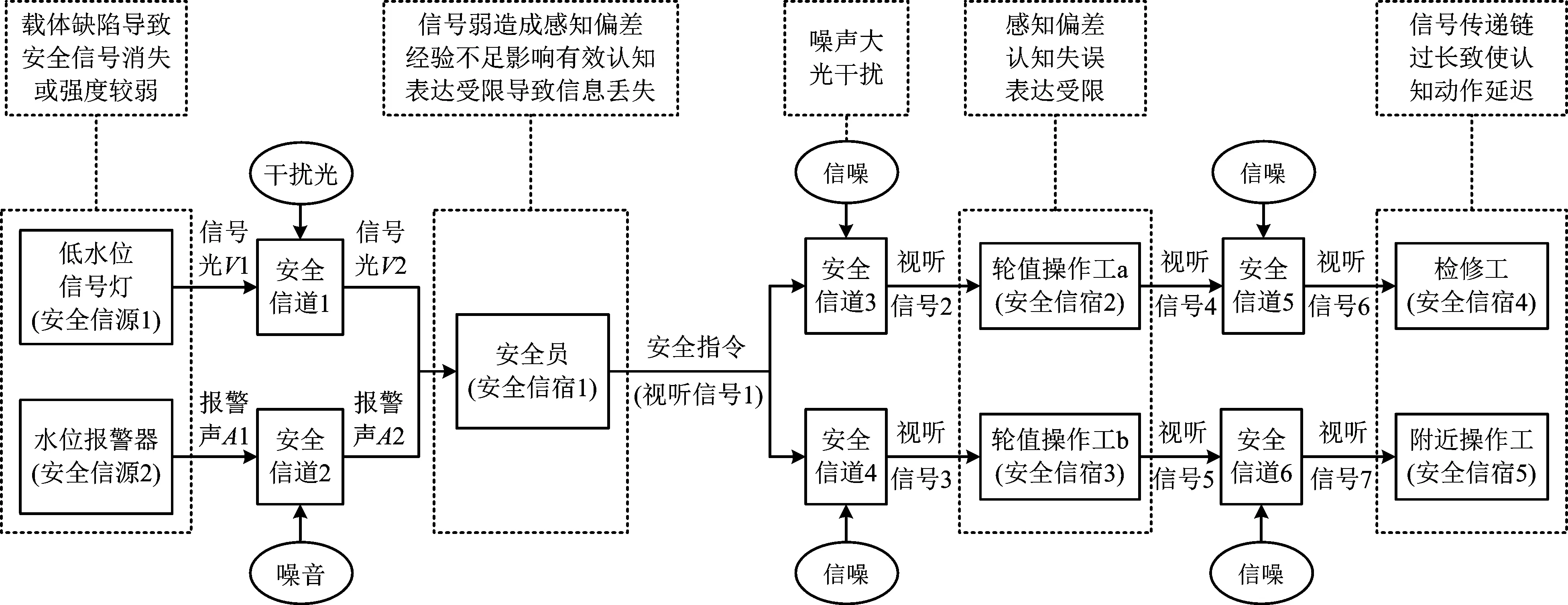

由于图5建立的混联形式下的认知模型涵盖3种认知形式的特点,可针对聚合-并联-串联认知形式,设定实际生产系统中1个常见的场景,根据多级视听混合交替安全信号的认知模型进行具体分析。

场景具体描述:在锅炉车间中,当锅炉缺水时,低水位信号灯会发光,水位报警器会发出声响,一旦安全员认知到这2种信号,便给两名轮值的操作工发布指令。由于处理锅炉缺水的工作可能比较复杂,需要多人配合完成,因此,这2名轮值的操作工分别通知检修工和附近其他的操作工,完成检查锅炉水位、“叫水”或者紧急停炉等操作,消除事故隐患。根据图5建立的模型,可将上述场景进行分解,如图6所示。

图6 场景案例分析示意Fig.6 Scenario case analysis diagram

安全员感知到2种信号后,判断出锅炉缺水,发布安全指令,为第一级(聚合)认知流程;安全员用语言和肢体动作表达的指令为视听信号1,轮值操作工a和b接收到指令后进行认知,继续传达下去,为第二级(并联)认知过程;检修工和附近的其他操作工认知安全信号,从而响应动作,跟随轮值的操作工一起完成隐患排查工作等,为第三级(串联)认知流程;安全信道在锅炉车间的环境中,存在机械噪声、人为噪声、光照强度等干扰因素(信噪)。

场景分解后,可根据该认知流程中涉及的各个元素分析可能存在的信息故障模式,如图6所示。针对这些故障模式,安全管理人员可采取相应的管控和预防措施,保障生产安全。

4 结论

1)由建立的安全视听信号认知模型知,实际安全系统中视听信号的认知过程复杂多变,且存在多种故障模式,包括安全信息失真、个体感知偏差、认知态度扭曲和认知时间延迟等,导致重要安全信号无法顺利传递。

2)针对每种故障模式的诱因可提出有效的防控措施,如优化信源载体、改善传播环境、加强教育培训等,避免信息故障的发生,对系统中重要安全视听信号的认知具有促进作用。

3)通过案例应用与分析,表明本文构建的多级视听混合交替安全信号的认知模型在生产和生活系统中具有广泛的适用性,可为事故致因分析以及灾害防控提供新的思路。