不同营林措施对林下层多样性和群落结构的影响

吴文,李月辉,胡远满

1. 东北大学江河建筑学院,辽宁 沈阳 110819;

2. 中国科学院沈阳应用生态研究所//中国科学院森林生态与管理重点实验室,辽宁 沈阳 110016

小兴安岭林区是中国重要的森林生态功能区。历史上的高强度开发导致的小兴安岭林区森林资源匮乏、野生动物生境毁坏、栖息地破碎化、种群数量减少等问题亟待解决(吴志丰等,2013)。近年来,尽管天然林保护工程启动后当地森林资源得到了一定程度的恢复,但大尺度生境保护与小面积森林经营的矛盾仍然凸显。针对质量低下的林分,通常采取择伐、抚育等营护林措施,这些措施虽可在一定程度上辅助森林生态系统恢复,但同时增加了人类活动的强度和频度,尤其是在国有林区林权制度改革试点区,权利的下放使得林分经营措施多样、管理强度增加,生境破碎化等后果对野生动物的生存环境产生严重影响,导致其种群数量下降甚至濒临灭绝(李月辉等,2006;李月辉等,2003;张明海等,1998)。生境的毁坏主要表现在森林下层栖息地的植物群落结构、生物多样性和食物容量等方面的改变。

植物群落结构包括水平结构和垂直结构,垂直结构包括乔木层、灌木层和草本层,森林下层植物群落是森林下层灌木、草本和藤本等植物的统称,是森林生态系统的重要组成部分(雷相东等,2000;卢训令等,2013;祁萃萃,2008),同时也是野生动物的主要生存环境和食物来源。然而以往的研究大多关注乔木层的变化(Bergeron,2000),事实上,作为森林生态系统重要组成部分的林下植被对森林结构和功能方面有着重要作用,也是生态系统中物种多样性的主要组成部分(Hart et al.,2006;Nilsson et al.,2005)。总体而言,一方面森林生态系统中下层植物的分布和生长特征受到林分乔木层特征的影响;另一方面森林下层植物在不断改变着林下环境,从而对整个森林生态系统的稳定、演替发展和生物多样性起着重要作用。森林经营管理活动大都在林下作业,所以研究其对林下层产生的影响具有科学和实践意义。

人类的林下经营措施大都直接作用于森林下层植物,如林下种植时辅助的除草,割灌抚育等林下作业会对其产生直接的影响(王丽娟等,2017;赵中华等,2013;周桂香等,2012),这种直接的人为干扰及其带来的间接影响使得森林下层植物群落的物种组成、结构特征和地上生物量等方面发生变化(王祖华等,2010),进而影响森林生态系统的功能和作用(Bisseleua et al.,2008;梁星云等,2013)。以往的研究主要侧重于同种经营方式的不同干扰强度间的对比研究(王凯等,2013;周志庭等,2013),而本研究探讨了不同营林措施对林下层植物群落的影响。有研究表明,林下作业在影响物种丰富度和改变生物多样性方面起到负面作用(Bisseleua et al.,2008;Nagaike et al.,2005),这些人类活动通常威胁到林下植被的生物多样性安全(Chabrerie et al.,2010;Leclerc et al.,2012;Gao et al.,2013;Sonnier et al.,2014)。Bisseleua et al.(2008)在研究中指出,中等强度的管理措施(例如小于30%的择伐)对于改善群落物种多样性具有积极作用。还有研究表明,就灌木层多样性而言,长期采伐和抚育措施带来的影响并没有显著性差异(Kerns et al.,2006;Gilliam,2007),而种植措施对灌木层物种多样性会产生明显的负面作用。与作业强度更大的常见措施相比,近自然式的林下措施有利于物种多样性的提高,这也与地块的特异性条件相关(邰姗姗等,2010)。总体而言,不同营林措施对林下层多样性和群落结构的影响是较难定量比较的,该方面的研究也较为匮乏。本研究以小兴安岭南麓铁力林业局下辖 16个林场为研究对象,结合研究区的特点进行野外调查,分析不同经营措施对林下层群落结构、生物多样性及地上生物量的影响。这对于解决大尺度林下生境保护与小面积森林经营的矛盾问题有着重要的参考意义,也符合林区的现实需求。

1 研究区概况

小兴安岭南麓铁力林业局下辖 16个林场,位于小兴安岭南部,东经 127°51′~128°41′,北纬47°02′~47°36′,平均海拔 513 m,景观类型以农林交错带为主,地貌以山区、丘陵和少量沼泽地带为主;河流贯通全区,为松花江支流水系;属温带大陆性气候,全年降水集中在 7—8月;主要土壤为暗棕壤,少量为草甸土、沼泽土和泥炭土;该地区植被原始林相是以红松(Pinus koraiensis)为主的针阔混交林,植物种类繁多(吴文等,2016)。主要乔木树种有红松、红皮云杉(Picea koraiensis)、水曲柳(Fraxinus mandshurica)、黄菠萝(Phellodendron amurense)、胡桃楸(Juglans mandshurica)、兴安落叶松(Larix gmelinii)、白榆(Ulmus pumila)、白桦(Betula platyphylla)、紫椴(Tilia amurensis)、色木(Acer mono)和大青杨(Populus ussuriensis);主要灌木有榛子(Corylus heterophylla)、胡榛子(Corylus mandshurica)、胡枝子(Lespedeza bicolor)、刺梨(Rosa roxbunghii)、珍珠梅(Sorbaria sorbifolia)、绣线菊(Spiraea salicifolia);主要草本物种有大叶樟(Cinnamomum septentrionale)、羊胡子草(Carexrigescens)、木贼(Equisetum hyemale)、升麻(Cimicifug afoetida)。该区动物资源丰富,有黑熊(Ursus thibetanus)、马鹿(Cervus elaphus)、野猪(Sus scrofa)、水獭(Lutra lutra)、灰鹤(Grus grus)、鸳鸯(Aix galericulata)等上百种野生动物和珍禽(Wu et al.,2016)。

铁力林业局辖区是东北地区开发最早的国有林区之一,林区由于长期采伐导致森林资源大量减少;20世纪90年代开始,林下经营在当地逐渐兴起;天然林资源保护工程实施以后森林资源得到一定程度保护和恢复,现已停止主伐,采伐方式以抚育采伐为主。同时铁力林业局也是2006年国有林林权制度改革试点区之一,林权下放提高了当地林农营林的积极性,丰富了林下经营模式,增加了作业强度。另外,该区是2011年实施《大小兴安岭林区生态保护与生态转型规划(2011—2020)》的核心区。

2 研究方法

2.1 样地设置与群落调查

土地利用类型划分利用2014年Spot5遥感影像(分辨率3 m×3 m)进行提取,以ArcGIS为平台,结合比例尺1∶10万林相图进行目视解译分类,得到研究区土地利用类型分布情况,通过野外实地踏勘验证上述解译结果,显示解译精度为86%,表明所获得的分类结果是可利用的数据源。研究区内主要经营措施为抚育采伐和林下种植,抚育采伐主要分为割灌抚育和择伐两种方式,林下种植的作物种类较多,其中以养殖木耳(Exidia auricula)最为普遍。本研究在铁力林业局下辖林场中(包含混交林、针叶林和阔叶林)选择立地条件接近的割灌抚育、采伐和林下种植3种经营措施的典型样地作为调查样点,其中采伐样点4个,割灌样点2个,种植样点1个,同时选择自然条件接近的无干扰(几乎没有人类及大型动物活动)地块1处作为对照样点。

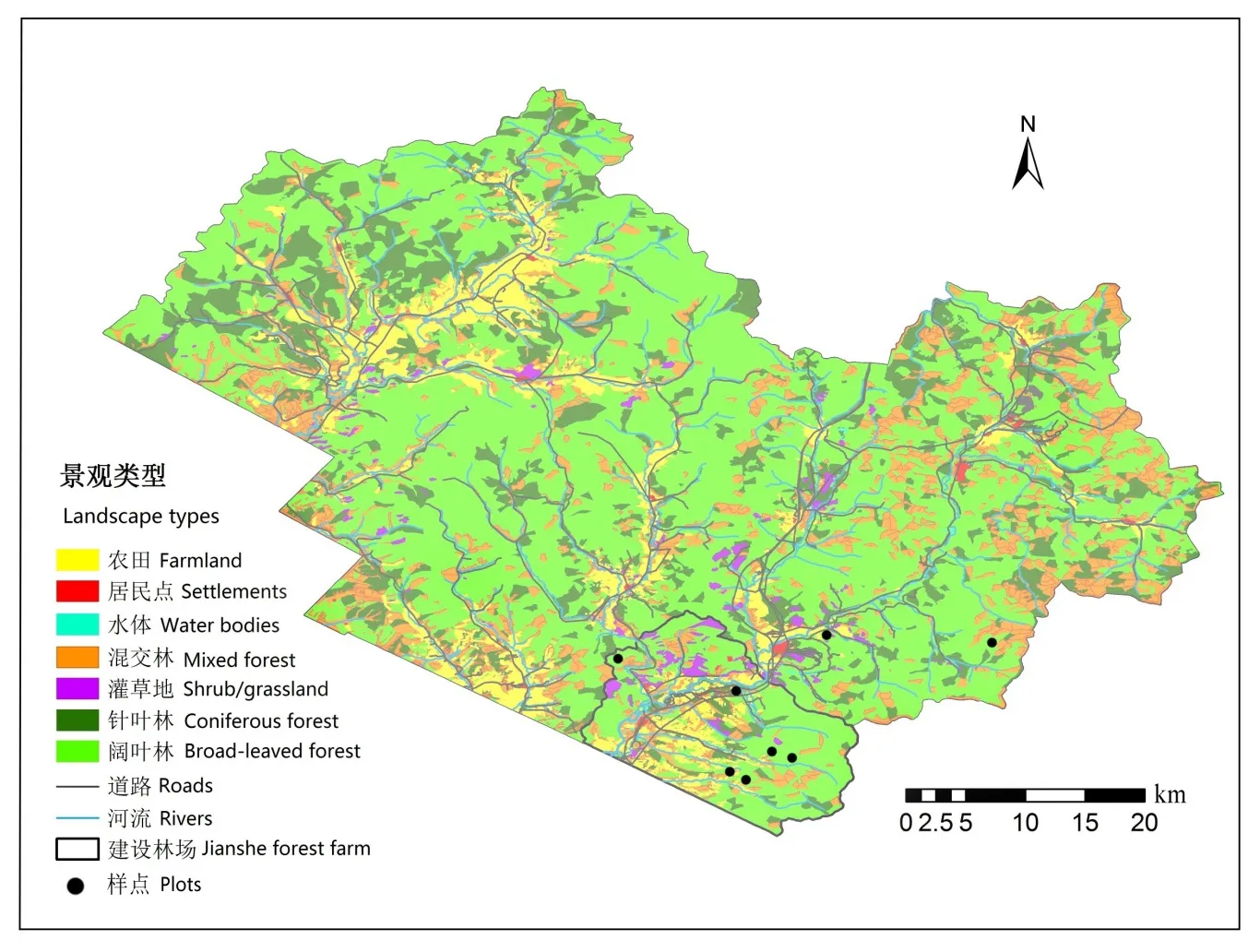

图1 铁力林业局辖区采样点位置示意图Fig. 1 Location information of plots in Tieli Forestry Bureau

具体设置方式如下:林地调查中,每个样点设置3个面积为20 m×20 m的乔木重复样地,对照样点设置9个重复样地,所有样地相互间隔50 m以上,采样点位置如图1所示,每个样地内随机设置3个2 m×2 m的灌木样方,每个灌木样方内随机设置1 m×1 m的草本样方1个。共设置乔木样地30块(共7个处理样点×3个重复样地/样点+1个对照样点×9个重复样地),灌木和草本样方各90块。于2013—2015年每年的6—9月进行群落调查,具体调查指标包括:样地的空间位置信息,海拔、坡向、坡度、坡位等地形参数,样地的林型、郁闭度,乔木树种及树木密度,灌木层和草本层的物种、高度、多度、盖度等。采用收获法采集样方内灌木枝叶和草本的地上部分用于生物量的测算(刘凤娇等,2011)。

2.2 样地基本情况

分别研究割灌、采伐和种植3种主要经营措施对植物群落结构特征和生物量的影响,不同经营措施的人类活动方式和管理模式及目标也不同。

(1)割灌样地:即割灌抚育,通常距离道路较近,在冬季作业,几乎全部进行割灌,该措施提高了草本层接收光照的水平;

(2)采伐样地:2007年后以30%左右的择伐为主,2007年之前为皆伐,作业时间为冬季;

(3)种植样地:研究区林下以种植木耳最为常见,该种植模式及林下作业方式也最为典型,调查季节是木耳的收获季,人为干扰较生长季更为频繁;

(4)对照样地,即无干扰模式,无任何经营措施,以自然生长为主,既无采伐、抚育和林下种植等人类活动干扰,也没有大型动物活动痕迹,以靠天然更新为主。

各样点林分概况如表1所示,概况为同类多个重复样地的综合情况。

2.3 生物量计算

研究区野生动物的主要食物来源为林下灌木层嫩枝叶和草本层地上部分,收获季节农作物也会成为其食物,但季节性强、随机性大,本研究不将其计算在内。各样地灌草样方采用收获法将灌木和草本地上部分收集,分类称量其鲜质量,带回样品于 105 ℃烘箱内恒温烘干至恒质量,称量其干质量,根据下式计算获得干物质净含量。

式中,Wd表示样方生物量干质量;Wf表示样方生物量鲜质量;md表示样品干质量;mf表示样品鲜质量。

干质量即生物量,鲜质量可用来反映野生动物食物容量,通过对比不同经营措施单位面积灌木层和草本层的鲜质量和干质量来反映经营措施前后地上生物量与野生动物食物容量的变化情况。

2.4 物种多样性

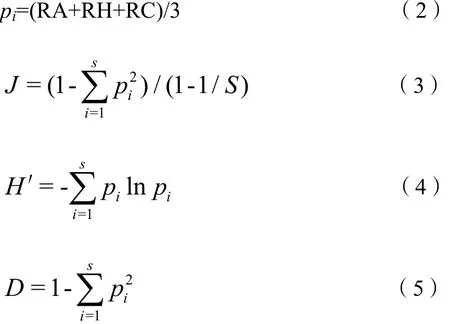

植物尤其是草本植物数目多,且禾木科植物多为丛生,这都为野外调查中的准确计数造成一定困难,故采用物种的重要值pi代替物种个体数,作为多样性指数的计算依据。采用物种丰富度指数 S、物种均匀度指数J(Pielou指数)、物种多样性指数H′(Shannon-Wiener指数)和优势度指数D(Simpson

表1 不同经营措施下林分概况Table 1 Summary of different forest stands within different forest management

指数)进行分析(马克平,1994;马克平等,1994;张金屯等,2000)。具体包括式(2)~(5):

式中,pi为样方内第 i种物种的重要值占全部物种重要值的比值;RA为相对多度;RH为相对高度;RC为相对盖度;S为样方内物种数量。

2.5 数据处理

数据处理工作在SPSS 13.0及Microsoft Office Excel 2007中完成,采用SPSS软件中的单因素方差分析(One-Way ANOVA)进行差异显著性分析。

3 结果与分析

3.1 不同经营措施对林下物种组成及群落结构的影响

森林下层植物群落的调查分析结果表明:在物种组成方面(将低于1 m高的乔木苗归为灌木),共得到植物物种41种,隶属于23科37属,其中草本物种24种,灌木物种17种,植物种类最多的为蔷薇科(5种)、木犀科(4种)和伞形科(3种)。不同经营措施下草本层物种组成的变化大于灌木层的变化,草本层更容易受到人类林下作业的影响。在群落结构方面(表2),每种经营措施都会降低灌草层盖度,其中种植样地灌草层高度和盖度下降最显著,割灌样地中经营时间越久,灌木层高度越高。各经营措施中灌木和草本的盖度和丰富度指数的差异性显著(P<0.05),而高度特征差异不显著。采伐措施对林下植被的组成、高度、盖度和生物量均产生影响,随着采伐时间的延长,灌木高度呈上升趋势而草本层高度呈下降趋势(表2)。

表2 不同经营措施各样地林下群落结构特征Table 2 Characteristic of vegetation structure within different forest management of sites

表3 不同经营措施各样地林下群落生物多样性Table 3 Species diversity indices under different forest management of scenarios

3.2 不同经营措施对群落多样性的影响

林下群落多样性方面(表3),种植样地的物种丰富度仅为对照样地的50%。草本层的均匀度指数和优势度指数较稳定,综合考虑各指数,种植样地和 2013年采伐样地与对照样地的生物多样性差异最大,这主要是因为种植样地人为干扰强度大,采伐刚结束后林下层尚未得到恢复。就不同经营措施的整体影响程度而言,种植>采伐>割灌抚育,抚育过的林地经过一定时间后可以恢复,这些不同经营措施反映的结果也证明了干扰强度不同带来的有差异的影响。

从物种丰富度指数看,2013年采伐样地较接近对照组,因为夏季调查距离同年冬季的采伐作业处理仅半年左右时间,物种丰富度未发生明显变化,1998年和2007年采伐样地的灌草丰富度指数均明显降低。均匀度表示物种分布的均匀程度,均匀度较低表明群落内出现了少量的优势种。从物种均匀度指数来看,对照样地处于中等水平,这说明人类经营措施使得物种分布的不均匀性增加。从物种多样性和优势度指数来看,对照样地均处于较高水平,2013年割灌样地这两项指标值最高;种植样地中,草本层指数较高,而灌木层指数较低。

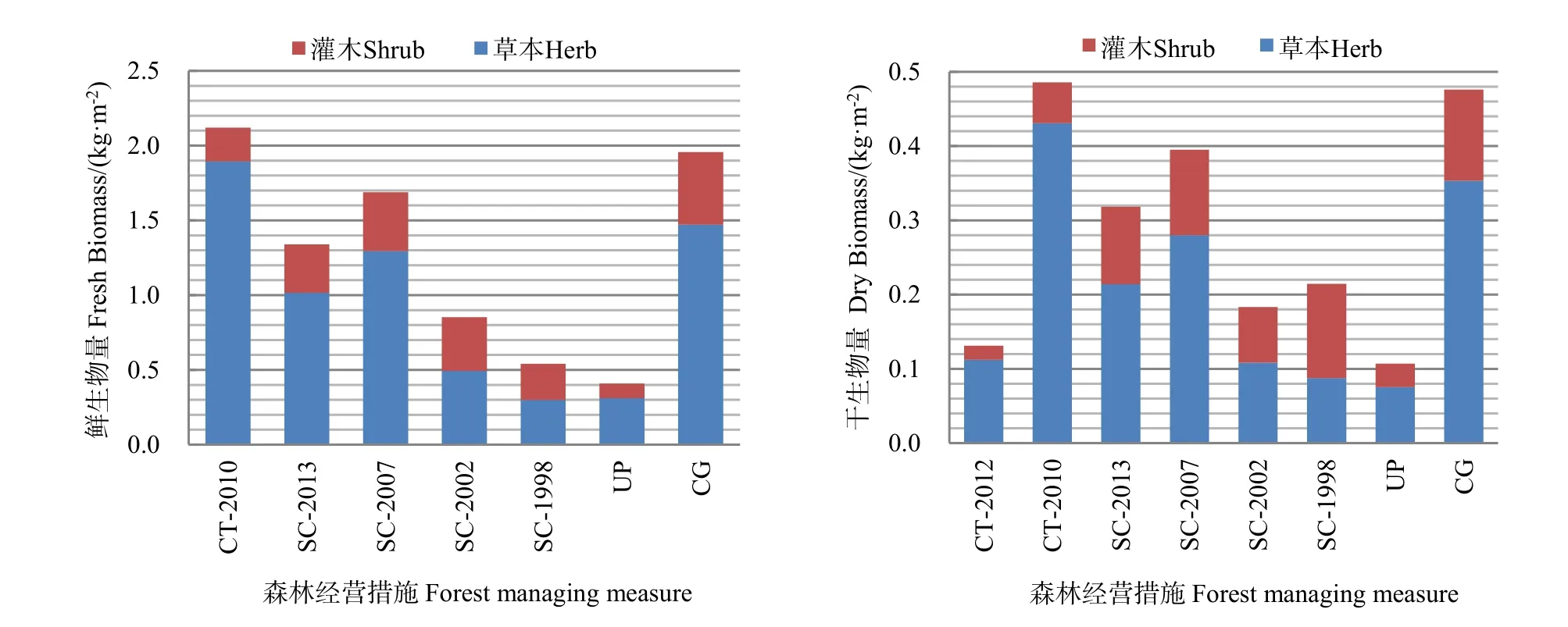

3.3 不同经营措施对林下层生物量的影响

林下层生物量方面(图2),对照样地的地上部分单位面积鲜质量均值约为(2±0.5) kg·m-2,仅2010年割灌样地高于该值,采伐样地约为其50%,种植样地最低,仅为对照样地的20%左右。结果显示:除 2010年割灌样地,其他处理样地的灌草层生物量均低于对照样地(图2)。

4 讨论

人类经营活动对灌木层物种组成和结构产生了较大的影响,经营措施不同,所产生的影响也不同(任立忠等,2000;李瑞霞等,2013)。林下作业的干扰强度不同是产生影响差异的主要原因,其中种植措施带来的影响最大。林农在林下种植过程中的活动包括看护、除草、施肥和修枝等辅助管理行为,这些行为会对森林下层植被的物种组成和结构产生影响,尤其是体型较为高大的植物,因此其对灌木层影响大于对草本层物种的影响,这与本研究结果相一致;结果同时表明:割灌措施对灌草层产生的影响很大,起初灌木物种大量减少甚至消失,2012年割灌样地的灌木丰富度仅为 1,而后慢慢恢复,2010年割灌样地的灌木丰富度恢复到3;采伐措施使得灌木层高度和盖度有所下降,但相对影响较小(邰姗姗等,2010)。处理样地生物多样性水平整体低于对照样地,这是因为干扰活动降低了林下层生物多样性(Knapp et al.,2007)。

图2 不同经营措施各样地林下层生物量Fig. 2 Biomass (kg·m-2) of the understory vegetation under different forest management scenarios; see Table 2 for definitions of site acronyms

研究显示:除草和割灌活动会直接减少灌草的生物量(Weigelt et al.,2008),林农及伐木工人在林下作业中,有碍于行动的植物首先会受到影响。因为割灌措施有利于草本的生长,几年后灌木又生长起来,所以灌草生物量恢复到较高水平;木耳在生长过程中,对环境要求较高,其他草本植物对其生长具有竞争作用,所以林农对种植区内的干扰频率大,除草强度高,目标作物周围很少出现草本物种,这直接影响了草本层物种的生物量(Piekielek et al.,2012),所以本研究中种植措施样地的草本层生物量降低幅度最为显著。林农作业通常选择在林分密度较低、行动较为便利的疏林地、农林交错区、林缘地带及灌木密度较低的灌草地,这些林下作业措施通常给灌草地及林缘带来较大影响。各种经营措施几乎都降低了林下层的食物容量(Vieira et al.,2009),长远来看“割灌”措施的影响很小,因为割灌抚育两三年后林下层会恢复到原水平甚至更高。

林权制度改革提高了林农工作的积极性,使得森林经营模式多样化,但多种经营措施降低了森林生境质量(吴文等,2017),林权分散化的大趋势影响并引导着人类活动,除这些具体活动措施外,人类自身活动的频度增加和范围扩大也对野生动物的日常生活造成影响(李娜娜等,2011;李月辉等,2013)。有研究表明,减少林业活动量有利于驯鹿栖息地的保护,进而增加驯鹿的数量(Leclerc et al.,2012),本研究也得到了类似的结论。此外,在人为活动干扰强烈的生态系统如农林复合生态系统中,不同的人类经营措施构建了一个多样化的“经营系统”,其自身形成了新的景观格局特征,在生态系统中有着区别于周围环境的功能结构特征(Gustafson et al.,2007;Ko et al.,2006;Turner et al.,1996)。

以往的大量研究表明,人为干扰强度和模式的改变使得森林景观在空间格局上发生变化,进而对林下层生境产生影响(金龙如等,2008;王亚明等,2011;王鼎等,2017;Bulafu et al.,2013)。本研究表明,森林经营方式的改变影响了植被,尤其对林下层植被的分布丰度、盖度及隐蔽度等特征产生较大影响。林下植被是野生动物赖以生存的重要环境之一,也是其主要食物来源。林下植被还具有改良土质和促进土壤养分循环的作用,不仅对维持森林生态系统的生产力具有重要作用(Yang et al.,2013),而且其物种多样性对维持生态系统生产力的稳定具有重大意义,在森林管理方面应尽量保持林下层植被较高的多样性水平。目前中国东北地区森林生态系统的研究多关注于木材产量、固碳作用及其与气候变化的关系,而有关干扰对森林生态系统结构和功能方面影响的研究较少,尤其是结合生物多样性保护的相关研究较为匮乏,应加强对人类经营活动干扰后森林生境变化的关注。

5 结论

通过研究东北国有林区不同森林经营措施对林下层多样性和群落结构的影响,发现割灌抚育、采伐、林下种植等措施对森林下层植物组成、群落结构特征、物种多样性等方面均有不同程度的影响。草本层物种更容易受到人类管理活动的影响,每种经营措施均降低了物种多样性,其中种植作业的干扰最强烈,种植措施对灌木层的破坏强于对草本层的影响。