可持续雨水管理

——海绵城市理论探究与实践

文/沈阳市规划设计研究院 杨 楠 胡毅军

1 研究背景

近年来,我国多数城市出现严重的城市内涝问题,交通瘫痪、道路积水等现象十分严重,民众出行受阻,生命财产受到威胁。这不得不使城市建设管理者开始探究城市水问题产生的症结。数据显示,目前我国城市因降雨产生的径流量已由城市开发前的10%增加到开发后的55%。假设回归到城市未开发前的状态,在自然条件下,雨水由土壤吸收并渗入地下,一部分汇入地下水,一部分由地表土壤和植物叶片表面蒸发,再重新回到大气中,而多余的雨水将排入河流。城市的开发建设打破了自然循环,由于不透水路面和建筑屋顶等灰色基础设施持续增多,自然渗透的绿色基础设施持续减少,导致雨水自然循环过程受阻,另外由于排水管道容量有限且恒定,雨水难以在短时间内排解,从而造成城市内涝。

面对此种情况,仅依靠工程管网疏导雨水不仅劳民伤财,而且会浪费大量雨水资源,并使雨水中裹挟的污染物污染河流水体,注定难以持续。基于我国目前水情特征和水问题,亟需一种可持续的雨水管理策略和更丰富的雨水处理手段,“海绵城市”理念随之产生。

2 海绵城市

2.1 海绵城市概念与内涵

目前,我国城镇化已进入追求精细化、提升质量的转型发展新阶段。“十九大”报告更是多次提出“生态”“绿色”,并将“生态文明建设”纳入“两个一百年”的奋斗目标中。在上述核心理念指引下,建设能够自然循环、自然渗透的海绵城市是生态文明建设的重要内容,是实现新型城镇化和可持续发展的重要途径。

“海绵城市”概念的产生源于行业内和学术界习惯用“海绵”来比喻城市的某种吸附功能,指城市能像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。“海绵城市”的核心是优先利用绿色基础设施并结合灰色雨水基础设施,共同构建弹性的雨水基础设施,实现雨水径流的“渗、滞、蓄、净、用、排”。“海绵城市”意味着综合统筹,这与以往的城市建设管理体制有一定冲突。以往各部门各管一摊,将原本完整的生态系统拆解开来,水由水利部门主管,城市绿地由城建部门主管,土壤由环保部门主管,这导致解决生态系统性问题困难重重。而海绵城市则要统筹考虑水与土壤、植被、生物的关系,且依靠协同建设构建完整的水生态系统,实现真正的海绵城市。

2.2 低影响开发(LID)概念与内涵

低影响开发技术(LID)是海绵城市建设的核心。在雨水排蓄系统中,常规及超常规雨水径流蓄排系统通常是灰色排水设施,而低影响开发雨水系统则是一种绿色基础设施。

低影响开发(LID)有广义和狭义之分。早期的低影响开发(LID)较狭义,强调小型分散措施,而广义的低影响开发需将水塘、湿地、洪泛区等绿色基础设施考虑进去,留足生态用地面积,有效减少地表水径流量对城市运行的影响。然而,不论广义与狭义,其核心要义均在于源头控制,即在场地上应用源头分散式小型设施控制径流总量和污染物。

2.3 海绵城市建设体系

2.3.1 宏观层面

“海绵城市”构建在宏观层面的重点是研究水系统在区域或流域中的空间格局,将对水生态格局安全影响较大的区域作为城市的禁止建设区和限制建设区,对其进行生态保护并加以修复以避免未来土地开发建设对其造成破坏,这为海绵城市的建设奠定前期生态基础。

该层面主要运用广义的LID,通过科学的“源头-中途-终端”和“绿-灰”基础设施结合,实现管渠、绿地、水系等灰-绿-蓝空间协同作用,在宏观尺度上控制雨水调蓄与净化,确保区域水生态安全。

2.3.2 中观层面

中观层面是指在城区范围内合理划定城市绿线、蓝线,并通过控制性详细规划,将区域内水体、绿地等生态要素定线落位,实施有效保护与利用,实现地区生态修复、水资源平衡等综合目标。在方法上,需分解和细化城市总体规划及相关专项规划提出的低影响开发控制目标及要求。通过详细规划将顶层设计具体落实到实际建设项目中,保障海绵城市最终落地和管理维护,如深圳光明新区规划区范围内严格实施蓝线和绿线控制,保护重要的坑塘、湿地、园林等水生态敏感地区,维持水的涵养性能。

2.3.3 微观层面

微观层面是指在场地尺度,通过狭义的LID达到径流总量控制目标和排水标准,也可将LID与常规的雨水排蓄系统相结合。微观尺度的建设是保证海绵城市最终落地的关键,对应的则是一系列的水生态基础设施建设技术的集成。建设过程需要科学布局,利用下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装等低影响开发设施,构建公园、绿地、道路、水系共同组成的“海绵系统”。

3 微观实践案例

3.1 实践背景

与我国很多城市一样,近年来沈阳市也面临“逢雨必涝”的窘境。沈阳市浑北主城区积水较严重,积水点主要集中在金廊沿线地区、太原街地区及排水系统末梢区和竖向地势低洼区。一方面,由于现状排水管网设计标准较低,约78%的管网仅能抵御重现期0.33年的降雨且部分设施老化;另一方面,随着城镇化快速发展,城市生态空间减少,硬质铺装增多,导致雨水短时间内难以排除,大量滞留于街道,对市民安全和通行安全造成严重影响。此外,沈阳是我国严重缺水的城市之一,人均水资源占有量仅为341m3,不足全国平均水平的1/6,而且沈阳仍有多个地下水漏斗区,亟需进行水源涵养和修复。

为解决城市降雨排放造成的严重内涝,同时提高雨水利用率,缓解城市缺水问题,沈阳市需要通过海绵城市建设修复被城市开发建设破坏的自然水循环系统,最大限度消解和利用雨水。为此,沈阳市编制完成了海绵城市专项规划并落实一系列建设项目,七二四绿地项目是其中的典型实践案例之一。

3.2 项目概况

七二四绿地前身为七二四灌渠,主要用于七二四地区及明渠沿线约12km2的工厂排污及雨水排放(见图1),现状明渠用地被占用且渠内卫生环境较差。为改善场地环境,落实海绵城市政策要求,区政府决定采取雨洪管理措施对其进行环境整治。

城市绿地是建设海绵城市、构建低影响开发雨水系统的重要场地。考虑到绿地周边在雨季积水严重,方案在绿地设置雨水收集设施以容纳周边雨水,并用于绿地灌溉、清洗路面等后期维护。

3.3 技术方法

3.3.1 汇水范围

本着就近收集、源头控制的原则,规划将金山路至金山南路段设为重要的汇水区,汇水总面积约20000m2(见图2)。项目中雨水收集有2种方式:①在地面硬化的广场、道路等建设汇流设施,将雨水引入储水设施;②利用公园绿地安装环保型雨水口收集雨水并将雨水引入储水设施。

3.3.2 水文计算

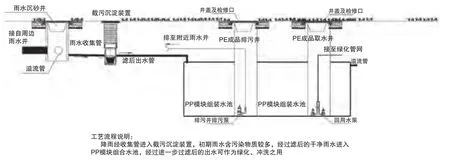

据统计,沈阳市年均降雨量716.6mm,月最大降雨量223.9mm。参考公式:可利用雨水量=集水面积(m2)×降雨量×雨量径流系数,最大降雨月(7月)日集水量=集水面积(m2)×月降雨量/30×雨量径流系数×0.001,计算出项目区域内一场降雨共收集雨水量约129.3m3。收集来的雨水通过管线引入雨水蓄水池中(见图3)。

3.3.3 蓄水池设计

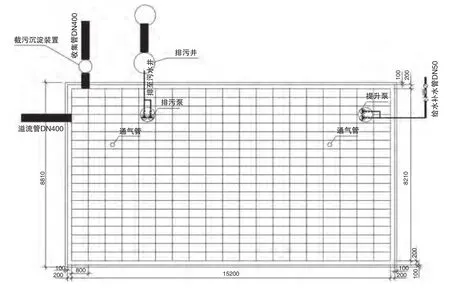

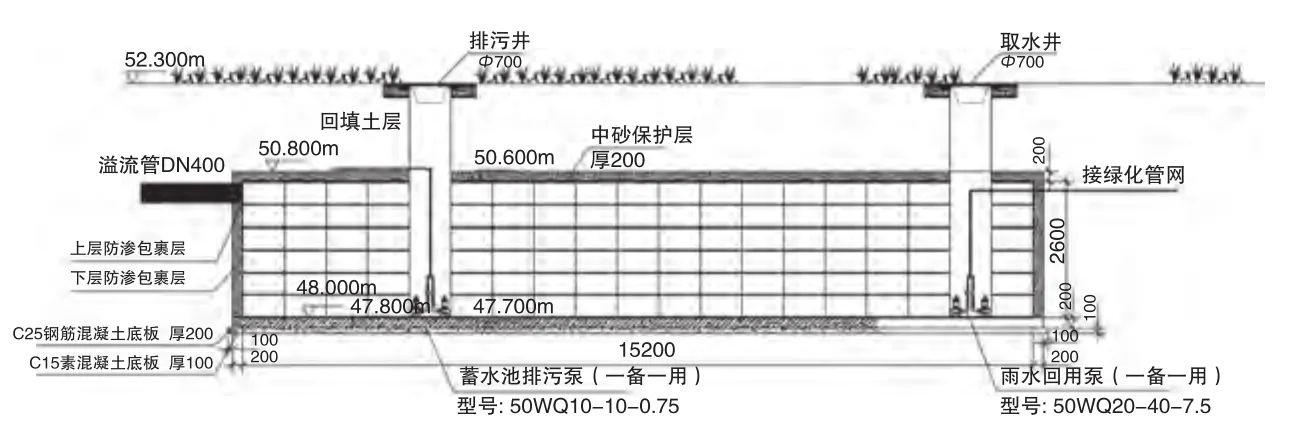

本次雨水回用采用就近收集、就近回用的方式,在绿地下方设置1座雨水收集池,按3~7d的容量计算得出雨水蓄水池容量约320m3,规格为15.2m×8.2m×2.6m,水池实际占地面积为125m2(见图4,5)。为防止蓄水池中的雨水变质腐化,安装循环泵一周循环1~2次。蓄水池按600元/m3计算,造价约20万元。增加简单循环泵处理措施费4万元,合计造价约24万元。

图1 项目区位

图2 雨水收集区域

考虑到初期的雨水一般前2~5mm污染严重、杂质较多且利用率低,方案通过设置过滤设施以实现初期雨水弃流、过滤、自动排污等效果,进而延长设备使用寿命,便于后期维护。一次收集来的雨水经过简单过滤处理可供绿地灌溉、道路冲刷和管理房的用水,实现水资源循环利用,并缓解降雨时场地范围内及金山路的管道排涝压力。

4 结论与思考

海绵城市是在转型发展的新时代下城市规划建设理念的进步,对实现生态文明意义重大。建设海绵城市能有效收集和利用水资源,促进水循环平衡。但“海绵城市”的建设理念却远不止于此,它是一个综合复杂的体系,涵盖了雨洪管理、生态防洪、地下水补充、棕地修复等,需要宏观、中观和微观层面的紧密配合并将其作为一个完整的水生态系统统筹考虑。

北方地区气候干旱、雨水资源紧缺、雨洪管理发展较为迟缓,城市雨水防控存在一定难度。本文探讨了海绵城市和低影响开发(LID)的理论要义,以低影响开发理念为指导,突破了以往的研究瓶颈,开创性地探索了北方地区雨水收集利用的技术方法并落实到项目实践中。该项目的实施将为构建沈阳海绵城市提供经验与依据,也期待能为相关城市的雨洪管理实践提供参考。

图3 雨水收集利用系统

图4 雨水蓄水池平面

图5 雨水蓄水池1-1剖面