综合管廊在地下空间集中开发地区的规划建设研究

——以上海市徐汇区西岸传媒港地区为例

黄 健 HUANG Jian

0 引言

根据中央城市工作会议精神,城市工作需要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,要求在统筹上下功夫,在重点上求突破,着力提高城市发展的持续性和宜居性。根据上海市城市总体规划(2017—2035年),在“追求卓越的全球城市”目标愿景引领下,上海面对资源环境的空间约束,需要坚持“底线约束、内涵发展、弹性适应”的原则,探索高密度超大城市可持续发展的新模式[1]。

近年来,随着城市化水平的不断提高,在有限的城市空间所需承载的城市功能越来越繁重[2]。开发和利用城市地下空间资源,已经逐步成为特大城市实现科学、有序和可持续发展的一项重要战略选择[3]。诸如北京中关村西区,上海世博A、B片区,杭州钱江新城核心区等地区均有大体量的地下空间集中开发利用。地下空间的开发利用已从大型建筑物向地下的自然延伸发展到复杂的“地下街”(地下综合体)再到“地下城”(与地下快速轨道交通系统相结合的地下街系统)[4]。一体化整体开发将是地下空间集中开发的重要类型和发展趋势。

因地制宜地规划建设综合管廊不仅可以提升城市地下空间的利用率,也可以有效解决地下空间集中开发地区管线敷设空间受限的问题,已成为城市转型发展、实现精细化管理的一项重要措施。根据住房和城乡建设部印发的《城市地下综合管廊工程规划编制指引》,编制管廊工程规划应以统筹地下管线建设、提高工程建设效益、节约利用地下空间、防止道路反复开挖、增强地下管线防灾能力为目的,遵循政府组织、部门合作、科学决策、因地制宜、适度超前的原则。

上海市徐汇区西岸传媒港地区综合管廊规划适应徐汇滨江重点地区发展定位,借由综合管廊推进地下空间资源的合理利用和有序开发,统筹商业、市政和交通等功能需求,实现集中开发地区地下空间的合理布局和集约利用,对地区规划建设实践具有指导作用。

图1 西岸传媒港区位示意图

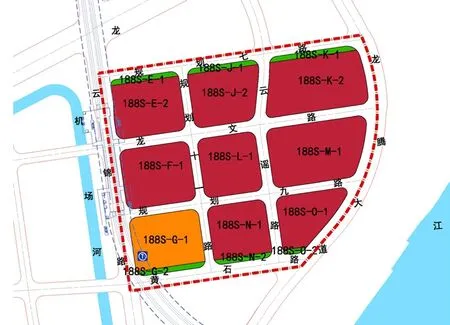

图2 西岸传媒港规划范围

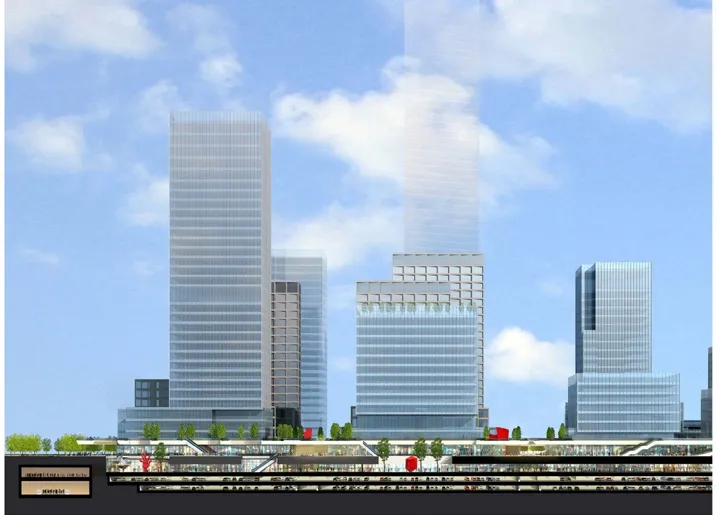

图3 西岸传媒港效果图

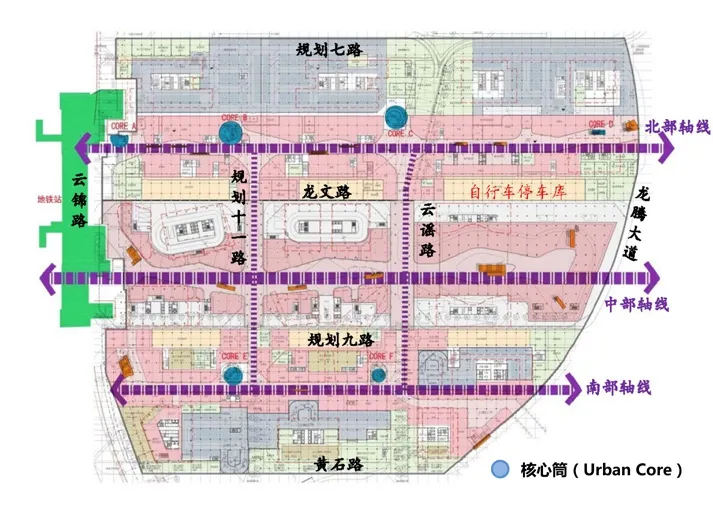

图4 西岸传媒港鸟瞰效果图

1 地区概况

上海中心城新一轮发展将聚焦中心城内中央活动区(CAZ)。在黄浦江滨水空间优化、历史风貌紧邻地区空间品质提升,以及城市功能提升等多重压力叠加下,中央商务区由原有的单一功能逐渐演化成中央活动区,体现出功能高度融合和使用者多元复合的特点。

徐汇滨江正是上海未来中央活动区的重要组成部分。西岸传媒港位于徐汇滨江重点地区(图1),规划范围东至龙腾大道,南至黄石路,西至云锦路,北至规划七路,规划用地面积约19.88 hm²(图2)。

西岸传媒港地区规划定位为以文化传媒和信息通信产业为核心,形成具有活力的文化传媒产业集聚区;以多种功能类型满足不同商务人群的需求,形成资源共享、富有社区氛围的综合商务区;以多样完善的商业、文化配套设施,形成富有特色的滨水公共活动区。整个徐汇滨江将围绕“西岸传媒港”定位,建设世界级文化滨江区,未来将成为集产业发展、文化集聚、城市生态景观于一体的上海城市中心新地标之一。

2 地下空间

西岸传媒港地区在各个小地块出让、各地块权属独立的条件下,采用统一规划、统一设计、统一建设、统一运营的“四个统一”新模式,实现整体开发、集约整合和高度共享。地区建筑开发总量为99.9万m²,其中计容建筑面积53.4万m²。

2.1 地下空间规模与功能

西岸传媒港地下空间开发模式为街区(“九宫格”)整体开发(图3-图4),地下开发层数为3层,地下总建筑面积约46.5万m²(其中地下商业建筑面积约6.0万m²),设计停车位5 200个。

西岸传媒港共享一个整体3层地下室:地下3层为汽车场及设备用房,地下2层为汽车场、设备用房及车行环道、地下1层为商业用房及设备用房,另外地下空间内配套设置能源中心、雨水收集站及消防控制中心。

2.2 地下空间总体布局

地下空间总体布局方案中,通过统筹商业空间、人行空间、车行空间、停车空间和市政空间,确定最优化的地下空间各层层高及顶板标高,在整体与局部、地上与地下的有机衔接中实现多方协调统一。

在与地区总体设计形成互动衔接的基础上,以中部轴线为核心,同时在南北各设置一条平行的地下空间轴线,与西侧云锦路地铁站及东侧滨江一线形成立体串联。通过核心筒(Urban core)实现竖向交通联系,及地上地下一体化空间设计,形成完整的立体空间步行体系。地下步行流线在延续地上“三轴”空间的前提下,增设两条东西向地下空间次要商业通廊。地下一层商业中轴线通过平接的方式与龙腾大道以东滨江地块连通,北、中轴与地铁接驳,形成区域性步行商业及文化活动体系。

地下商业空间与地下道路空间、停车空间紧密布局(图5)。设置公共快速出入口匝道通向地下快速环路,地块内车库出入口统筹布置,减少路段开口对道路交通的干扰;基于整体开发理念的地下停车,节约了地面出入口占用的空间资源,利于车位管理与周转。

2.3 地下空间竖向布局

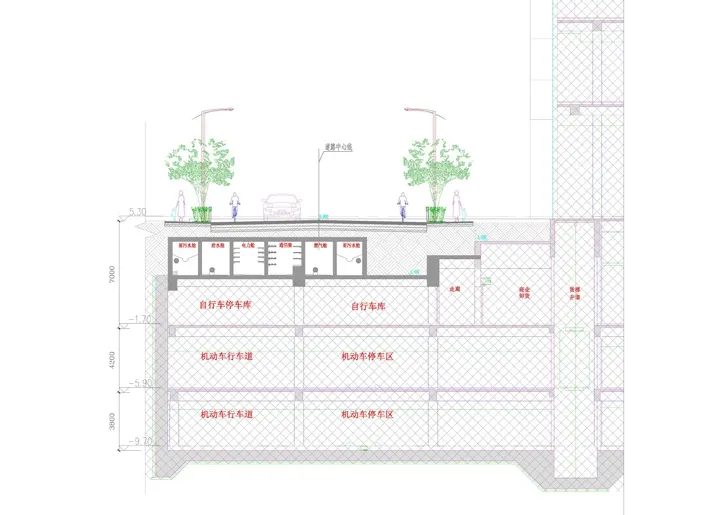

地下1层综合了商业、文娱、观演、非机动车停车、物流装卸、主要设备机房等诸多建筑功能,同时受到地面道路、绿化、市政条件影响,需考虑足够的建筑高度,设定层高为7.00 m,绝对标高-1.70 m;地下1层设置对外开放的地下商业空间,使地下商业拥有地上空间的采光、通风和良好的通达性。地下2层、3层作为机动车停车库及设备机房,设计层高分别为4.20 m、3.80 m,局部大型机房考虑两层通高设计(图6)。

为了实现空间与功能的高度共享,西岸传媒港地区地下空间需要集约设置商业、市政和交通等功能,造成预留给市政管线的敷设空间相当局促复杂。地区东西向道路下方地下空间覆土厚度3.5 m,交叉口处2.5 m,南北向道路下方地下空间覆土1.35 m。地区市政管线敷设面临覆土小、管线交叉矛盾等问题,需要进行地下空间资源整合和市政配套整体优化。

图5 西岸传媒港地下空间功能布局图

图6 西岸传媒港地下空间竖向布局图

图7 西岸传媒港综合管廊方案

3 综合管廊

西岸传媒港地区是典型的高强度成片集中开发地区,交通流量大且地下管线密集,道路反复开挖对地区景观形象的影响较大,同时该地区集中了轨道交通站点、地下环通道路、地下商业综合体等建设工程,特别适合建设地下综合管廊。

3.1 规划理念

以综合管廊为载体,充分利用规划范围内的地下空间资源,综合规划市政管线及地下各层空间,优化地下空间资源利用效能,优化竖向控制和空间效果,形成多层化的城市空间,满足功能集约需求。

3.2 路由布局

在保障城市运行安全的前提下,以增强市政管线适应性和保障性为目标,从管线实际需求出发,统筹平衡各类专业的系统规划,进行综合管廊系统布局。根据城市功能分区、空间布局、土地使用、开发建设等,结合道路布局,确定管廊的系统布局和类型等。

在管线路由方面,针对内部4条道路规划管线和地块接口进行系统梳理,将服务地块的主要市政管线集中于东西向的龙文路和规划九路,南北向道路仅保留雨水管和给水管,满足地下1层商业通道层高要求。统筹考虑地下空间净空与市政道路覆土要求,选择东西向规划龙文路及规划九路作为综合管廊通道。

3.3 舱室布置

为提高地下空间利用效率,降低综合管廊建设成本,龙文路和规划九路道路下方与3层地下空间结合建设综合管廊,采用创新的结建式整体分舱布置型式。

根据综合管廊建设区域内有关道路、给水、排水、电力、通信、燃气等工程规划和新(改、扩)建计划,以及轨道交通、人防建设规划等,确定入廊管线,分析项目同步实施的可行性,确定管线入廊的时序①《城市地下综合管廊工程规划编制指引》,中华人民共和国住房和城乡建设部,2015。。建设综合管廊的沿线各类管线除管廊和外部用户配线连接支管以及经专家论证的管线外均应入廊②《关于本市地下管线纳入地下综合管廊的若干意见》,沪建设施联[2017]267号。。

结建式综合管廊位于西岸传媒港地下室顶板上方,龙文路和规划九路道路覆土下方,管廊结构与地下室顶板结建,共设6个独立舱室,市政管线全部入廊。管廊两侧为排水舱、中间分为给水舱、通信舱、电力舱和燃气舱,其中排水舱包含雨水箱涵和污水管,污水管用混凝土包封在雨水箱涵素砼找坡层内。

龙文路管廊长约460 m,宽约13 m,高度2.5 m(局部2.05 m),规划九路管廊长约420 m,宽约13 m,高度2.5 m(局部2.05 m)。管廊部分机房、变配电室、监控室布置在地下空间B1层,管廊进排风口及部分管道结合地下空间风口统筹布置。管廊单项工程包括管廊土建主体及配套的电气、监控、给排水、消防、通风、监控室工程、电力和通信舱支架等。

3.4 管廊结构

地下室顶板结构为纵向主梁结合横向纵梁体系,纵梁根据建筑净高要求采用上翻设计,管廊平面按照地下室顶板纵梁走向进行布置,隔墙以纵梁和横向次梁为支点,在满足结构受力的同时,避免上翻梁斜穿管舱空间的情况。通过与地下空间、地上主体的有机结合,避免了对各地块红线内用地的占用,也避免了道路空间出现风口、楼梯口等附属设施突出物,保证了地面景观空间的品质(图7)。

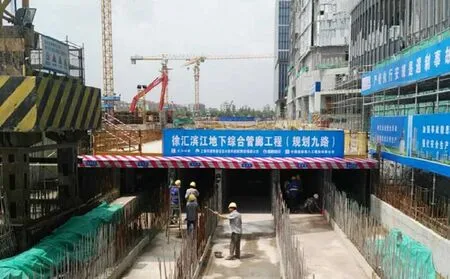

3.5 实施概况

目前,西岸传媒港地区各地块结构陆续出地面,部分地块结构已经封顶。地下空间(含综合管廊)陆续完成结构施工,下阶段将实施市政管线入廊,计划于2018年陆续建成投运(图8-图9)。

图8 西岸传媒港综合管廊项目现场

图9 西岸传媒港项目基地实拍

4 经验总结

西岸传媒港地区综合管廊规划方案采用创新的结建式整体分舱布置型式,综合管廊与地下空间结合建设,因地制宜灵活布置,既满足了地下空间集中开发地区的总体布局和功能设置要求,提高了地下空间利用效率,又降低了综合管廊建设成本。

通过综合管廊与地下空间结建,实现空间集约利用且高度共享,缓解埋地管线与地下空间开发之间的矛盾,减小了地下1层的埋深;与地下室梁、板结构合建,管廊附属系统和设备用房结合地下空间协调布置,节约空间及建设投资,景观效果好;管线分舱布置,分需求设置附属系统,各管线单位产权与工作界面明晰,便于运营管理。

4.1 规划思路

以《上海市地下综合管廊专项规划》为指导,针对地下空间集中开发地区的特点,西岸传媒港地区综合管廊规划在市政专业规划设计基础上,满足地上地下整体开发的需求,避免了传统做法中各自为政与衔接不利的问题,实现了三维空间的统筹平衡、集约利用和共享协调,使规划方案具有较强的可操作性。

4.2 规划方法

西岸传媒港地区综合管廊规划结合道路交通和设施配套等建设需求,研究管廊建设的必要性和可行性,明确管廊的功能定位、规划规模和布局方案;根据市政系统专项规划,分析建设需求,将主要市政管线集中于可布置管廊的东西向道路下,实现综合管廊的综合集约功能,同时合理确定入廊的管线种类、断面形式、竖向控制等;依据地区整体开发设计导则,有机衔接市政系统、道路交通和设施配套等,研究确定地下空间整体布局方案、建设方式和实施时序,既充分满足各地块的市政保障需求,又使地下空间得以一体化整体开发利用。

4.3 工程实施

西岸传媒港项目为多主体组团式整体开发项目,通过水平方向结合垂直方向划分界面,实行统一规划、设计、施工建造,并对地下空间部分进行统一运营管理的“四统一”开发模式,以产权界面为基础,合理演化出设计、施工、运营等不同阶段的界面划分。各界面做到区域划分清晰,范围覆盖全面。各相关单位在设计、施工及管理过程中充分考虑与相邻单位的合理衔接。由总控执行单位牵头,各地块土地受让人及设计单位间加强沟通,协作推进项目进程。

因地下地上建设主体不一致,建设进度计划易有脱节现象。地下空间、地上各地块及市政工程之间的建设进度不一致,地下空间的进度限制着地上主体和市政工程的进度。同样,地上主体的进度(例如主体结构后浇带封闭)也影响着地下空间和市政工程的进度,再加上现场施工作业、堆放、交通场地紧张,地下空间、地上地块、市政工程之间彼此牵制影响。建议统筹衔接地上、地下总体建设进度,进一步完善总体施工组织计划,提升效率。

4.4 运行管理

西岸传媒港项目采用组团式整体开发模式,成功引入多家开发企业,形成产业集聚和功能丰富的业态布局;充分体现了开放共享和集约利用的设计理念,打造了全贯通的地下空间以及共享互动的2层平台,但这也造成了传媒港物业权属多样、管理界面搭接、机电系统复杂的特性。因此,在传媒港项目的运营管理上,将突破产权、系统等界面限制,以区域统筹管理为核心,遵循“分合有度、标准统一、责权对等、高效有序”4大原则,将关系区域整体形象、运营安全等重要的管理内容,以及具有开放共享、联合贯通特点的公共区域及物业设施进行严格的“统一”管理,并对所有管理内容和区域设置“统一”的运营管理标准,将业主运营管理要求高、管理需求个性化的区域和内容分别由各业主自行委托运营管理,从而最大限度地实现区域整体管理运营的高效和高品质诉求。