2000—2016年呼伦贝尔草原植被覆盖度时空变化及其影响因素分析

李林叶, 田美荣, 梁 会, 陈艳梅, 冯朝阳, 渠开跃, 钱金平

(1.河北师范大学资源与环境科学学院/ 河北省环境演变与生态建设重点实验室, 河北 石家庄 050024; 2.环境保护部南京环境科学研究所, 江苏 南京 210042; 3.河北师范大学旅游系, 河北 石家庄 050024; 4.中国环境科学研究院/ 国家环境保护区域生态过程与功能评估重点实验室, 北京 100012; 5.河北工业职业技术学院环境与化学工程系, 河北 石家庄 050024)

自20世纪70年代起,随着全球气候变化问题日益受到学界高度关注,全球气候变化与陆地生态系统关系的研究已成为当前国际社会十分关注的科学问题[1],其中植被对气候变化的响应无疑成为世界各国学者关注的焦点和核心问题[2]。在气候变化背景下,不同区域地理要素的格局对气候的响应存在差异,这方面研究主要有时间序列相关性和空间相关性2种,长时间序列数据多以不同源数据融合为主,所用数据大多集中在21世纪初期以前。因此,有必要对区域植被覆盖度[3]变化及其与气候的反馈关系进行重新认识和评价,尤其是呼伦贝尔草原等对气候变化较为敏感的地区。

呼伦贝尔草原位于大安岭西侧的呼伦贝尔高原上,是欧亚大陆草原重要组成部分[4],也是中国北方草原主体部分。目前,呼伦贝尔草原植被与气候变化的相关研究多数在整个内蒙古、东北地区等较大尺度上开展[5-6],而针对呼伦贝尔草原的研究十分有限。如李云鹏等[7]利用1988年以来遥感资料及近50 a气象和社会调查数据,分析了气候因素对草原退化的影响;张戈丽等[8]基于遥感和气象数据分别从年际变化、季变化和月变化角度分析草地变化对气候变化的响应;曲学斌等[9]探讨了呼伦贝尔地区1960—2012年气候变化特征,并通过Kriging差值和Morlet小波分析方法发现各季节平均温度均有增加趋势。

以往长时间序列植被变化研究无法排除数据融合产生的干扰,且对近年来呼伦贝尔草原植被覆盖度时空变化与气候因子的驱动机制研究较少。因此,笔者采用MODIS归一化植被指数(NDVI,INDV)数据与像元二分模型相结合的方法,分析呼伦贝尔草原2000—2016年最大植被覆盖度空间变化特征,并利用NDVI多年均值分析植被年内空间分布的变化规律,结合同期呼伦贝尔气象台降水和气温数据,在区域尺度上分析呼伦贝尔草原植被覆盖年际变化与气候因子的关系,揭示气候变化对区域植被覆盖变化的影响。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

呼伦贝尔草原位于内蒙古自治区大兴安岭以西,是中国保存完好的草原之一,地理坐标为46°10′~50°12′ N,115°31′~121°09′ E,西北和西南分别与俄罗斯和蒙古国交界,总面积为83 149 km2。呼伦贝尔草原地形总体上西高东低,地势由西到东缓慢过渡,平均海拔在650~700 m之间。呼伦贝尔草原属于典型中温带大陆性季风气候区,年均温为-1.5 ℃,多年平均年降雨量为325 mm,光照充足,雨热同季。土壤类型多为暗棕壤、黑土和暗色草甸土,有机质丰富。草原东部地带性植被为温性草甸草原,以贝加尔针茅(Stipabaicalensis)、羊草(Leymuschinensis)、线叶菊(Filifoliumsibiricum)、糙隐子草(Cleistogenessquarrosa)和杂类草为主体;西部是典型草原地带,植被以大面积的根茎禾草和丛生禾草为主,尤其以羊草、大针茅(Stipagrandis)和克氏针茅(Stipacrylovii)为建群种或优势种;另外,研究区内有3条沙带和零星沙丘堆积,发育有沙地植被;研究区河流湖泊周围发育有沼泽草甸、低地杂草草甸等湿地植被。

1.2 数据来源与处理

1.2.1遥感数据

遥感数据来源于美国国家航空航天局EOS/MODIS(http:∥edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/),选择2000—2016年生长季5—9月的MOD13Q1数据产品,每月2景,共170幅影像,时间分辨率为16 d,空间分辨率为250 m×250 m。使用MODIS Reprojection Tools将下载的MODIS NDVI数据进行格式转换和重投影,将HDF格式转换为TIFF格式,并将SIN地图投影转换为WGS84/Albers Equal Area Conic投影,同时完成图像的空间拼接和重采样。为了消除云、雪等因素影响,采用最大合成法(maximum value composites,MVC)[10]合成月NDVI数据,并利用呼伦贝尔草原“牧业四旗”[11]、满洲里市和海拉尔市行政区划图剪取呼伦贝尔草原栅格图像。

1.2.2气象数据

气象数据采用中国气象科学数据共享服务网(http:∥cdc.cma.gov.cn)提供的2000—2016年呼伦贝尔地区周边气象站点的月平均温度和月降水量资料。根据各气象站点经纬度信息,采用ArcGIS 10.2软件Geostatistical Analyst模块对气象数据进行Kriging空间插值,最终获取与NDVI数据像元大小一致、投影相同的年平均温度和年降水量气象数据栅格图像。

1.3 研究方法

1.3.1植被覆盖度的计算

NDVI为表示过去与现在植物生长状态的最佳指示因子,且与植被分布密度存在极显著线性相关关系[12-13]。NDVI计算简单,不需要光谱信号外的任何其他参数,且探测低覆盖度植被的能力最强[14]。NDVI影像值越大,表示植物长势越好,因此年最大NDVI可反映该年度植被生长最好态势时节的地表植被覆盖状况。然而,NDVI存在高植被覆盖状况易于饱和、低植被覆盖状况难区分的弊端,基于像元二分法的植被覆盖度可在一定程度上弥补这一不足。

李苗苗等[15]通过改进像元二分模型建立NDVI估算植被覆盖度模型,计算公式为

C=(INDV-INDV,min)/(INDV,max-INDV,min) 。

(1)

式(1)中,C为植被覆盖度;INDV,max为研究区纯植被NDVI值;INDV,min为研究区纯祼土NDVI值。

在像元二分模型的应用中,由于地表复杂性,在全球尺度单一选取NDVI的2个极值点会对植被覆盖度的估算造成很大的不确定性。部分学者[16]选取从研究区遥感影像得到的NDVI数据中的最大值和最小值作为纯植被和纯裸土的NDVI值,笔者根据整幅影像上NDVI灰度分布,分别以5%和95%置信度截取的NDVI上下限阈值为INDV,min和INDV,max。

1.3.2植被覆盖度年际变化趋势的计算

采用ArcMap 10.2中Spatial Analyst Tool模块下的Map Algebra工具对各年的年最大植被覆盖度进行一元线性回归分析,以综合反映植被覆盖的时空演变特征[17],计算公式为

(2)

式(2)中,θslope为植被覆盖度年际变化趋势斜率;n为监测时间,为17 a;Ci为第i年最大植被覆盖度,i=1,2,3,,17。

利用植被覆盖度和时间的相关关系来判断覆盖度年际间变化趋势的显著性,趋势斜率小于0表示植被覆盖度下降,大于0表示植被覆盖度上升。变化趋势的显著性采用F检验[18]。显著性值大小仅表示变化趋势可置信程度的高低,与变化快慢无关。综合考虑θslope和F检验结果,将Ci变化趋势分为5个等级:极显著减少(θslope<0,P<0.01);显著减少(θslope<0,0.01≤P<0.05);变化不显著(P≥0.05);显著增加(θslope>0,0.01≤P<0.05);极显著增加(θslope>0,P<0.01)。

1.3.3植被覆盖度与气候因子相关性的计算

植被覆盖度分别与气温和降水的相关系数计算公式为

(3)

2 结果与分析

2.1 多年平均植被覆盖度的空间分布现状

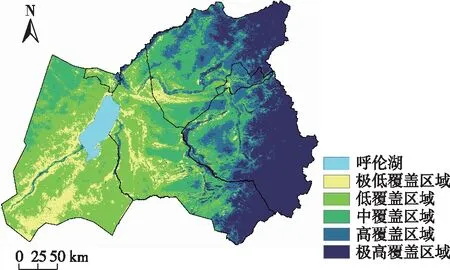

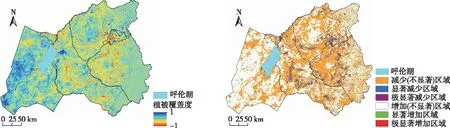

图1显示,植被覆盖度总体上呈东高西低、由东到西递减的特征。研究区17 a平均植被覆盖度为0.51。参考陈效逑等[19]的植被覆盖度划分方法,将研究区植被覆盖度(C)分为5个等级:C≤0.20为极低覆盖度,0.20

图1 2000—2016年呼伦贝尔草原平均植被覆盖度等级空间分布Fig.1 The spatial distribution of classification of vegetation coverage slope changes in 2000-2016

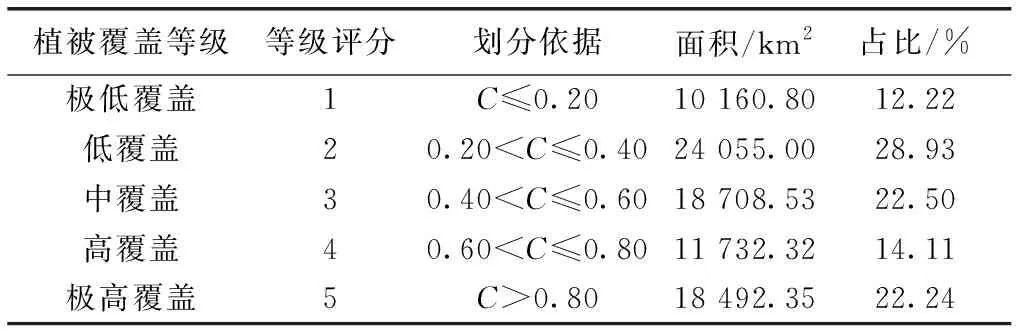

表1显示,呼伦贝尔草原植被覆盖度以中低植被覆盖度为主,占总面积的63.65%;植被覆盖度中值区域面积占总面积的22.50%,主要集中在研究区中部和新巴尔虎左旗的西北部;低值区域面积占总面积的41.15%,其中极低覆盖区占12.22%,低覆盖区占28.93%,主要分布在研究区西部,以西南部植被覆盖度最低,这反映西南部草原退化较严重。植被覆盖度高值区域面积占总面积的36.35%,其中极高覆盖区域占22.24%,高覆盖区域占14.11%,主要集中在研究区东部,这是因为这里河流较多,降水充沛,处于森林草原交错带边缘。

表1研究区植被覆盖度等级划分及各等级占比

Table1Thedivisionofvegetationcoverandtheproportionofeachgradeinthestudyarea

植被覆盖等级等级评分划分依据面积/km2占比/%极低覆盖1C≤0.2010 160.8012.22低覆盖20.20

C为平均植被覆盖度。

2.2 草原植被覆盖度年际变化及空间格局

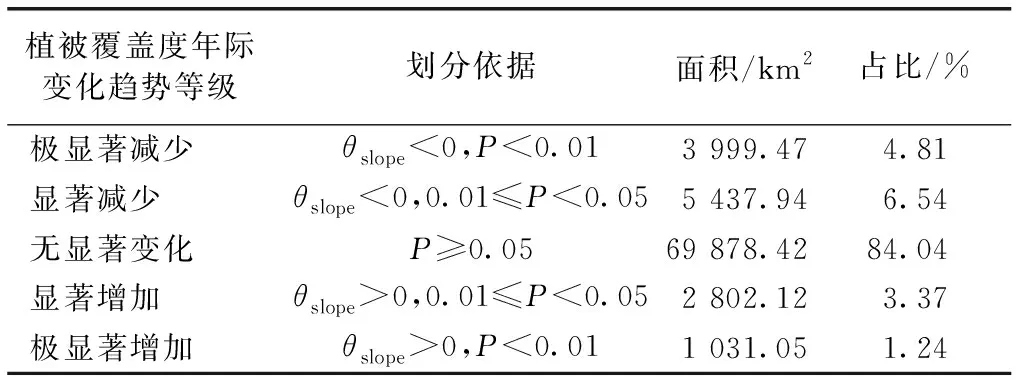

2000—2016年草原植被覆盖度年际变化趋势的空间分布见图2。2000—2016年研究区整体呈退化趋势,有52.79%的草原植被状况趋于恶化,其中显著减少(图2,0.01≤P<0.05)区域面积占6.54%,极显著减少(P<0.01)区域面积占4.81%,减少区域主要分布在研究区中部,以海拉尔西部、鄂温克旗和新巴尔虎左旗中部退化最显著;47.21%的草原植被状况趋于好转,其中显著增加(0.01≤P<0.05)区域面积占3.37%,极显著增加(P<0.01)区域面积占1.24%,主要分布在研究区西部和东部的部分地区,以新巴尔虎右旗西部地区较显著,两者之和小于植被覆盖度极显著减少和显著减少面积占比之和。2000—2016年呼伦贝尔草原植被覆盖度年际变化趋势见表2。

图2 2000—2016年呼伦贝尔草原年植被覆盖度年际变化趋势及等级空间分布Fig.2 The spatial distribution of slope changes and significance level of vegetation coverage in Hulun Buir Grasslands from 2000 to 2016

表22000—2016年呼伦贝尔草原植被覆盖度年际变化趋势

Table2Changesofvegetationcoverageinthestudyareaandeachaccountsfrom2000to2016

植被覆盖度年际变化趋势等级划分依据面积/km2占比/%极显著减少θslope<0,P<0.013 999.474.81显著减少θslope<0,0.01≤P<0.055 437.946.54无显著变化P≥0.0569 878.4284.04显著增加θslope>0,0.01≤P<0.052 802.123.37极显著增加θslope>0,P<0.011 031.051.24

θslope为植被覆盖度年际变化趋势斜率。

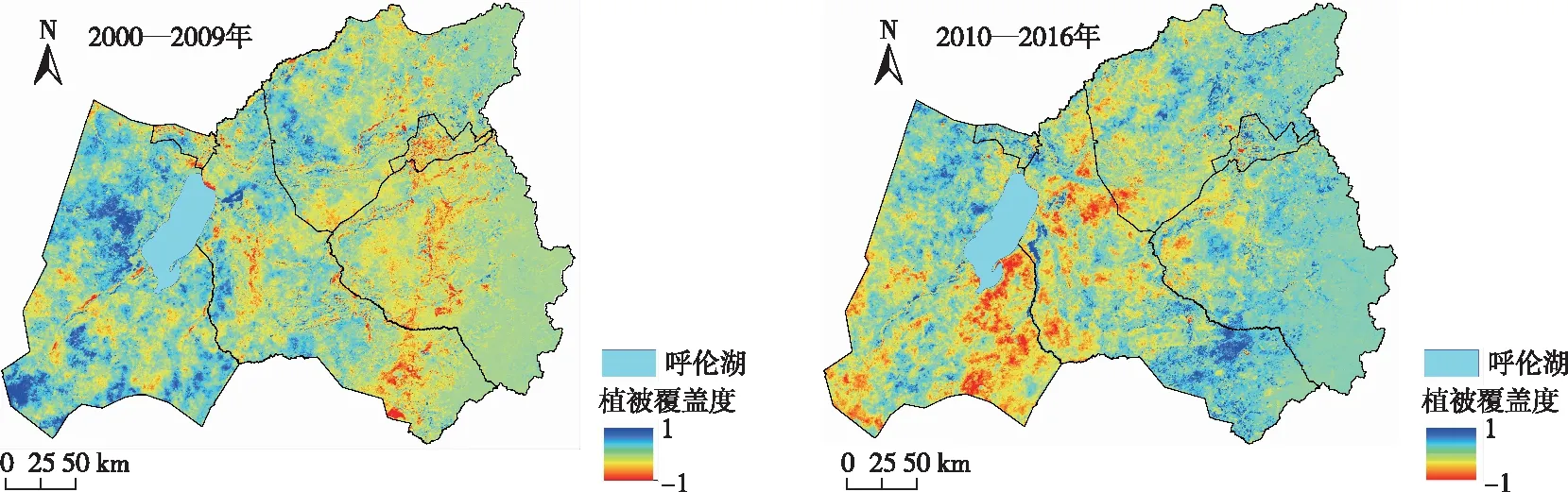

2000—2009和2010—2016年2个时段草原植被覆盖度年际变化趋势见图3。2000—2009年研究区有52.86%的草原植被状况趋于恶化,主要分布在陈巴尔虎旗、鄂温克旗和海拉尔区等呼伦贝尔草原中部地区;47.14%的草原植被状况趋于好转,主要分布在新巴尔虎右旗和新巴尔虎左旗等西部局部地区。2010—2016年研究区有60.92%的草原植被状况趋于恶化,明显高于2000—2009年的恶化程度,主要分布在新巴尔虎右旗东南部、新巴尔虎左旗中北部和陈巴尔虎旗西部局部地区;39.08%的草原植被状况趋于好转,主要分布在新巴尔虎左旗南部、新巴尔虎右旗北部以及满洲里、海拉尔区、鄂温克旗和陈巴尔虎旗部分地区,分布较分散。呼伦贝尔草原区植被覆盖度总体水平没有出现大范围波动,退化区域由草原中东部向草原西部发展,并呈由点状退化向片状整体退化发展的趋势。

2.3 年植被覆盖度与气候因子的关系

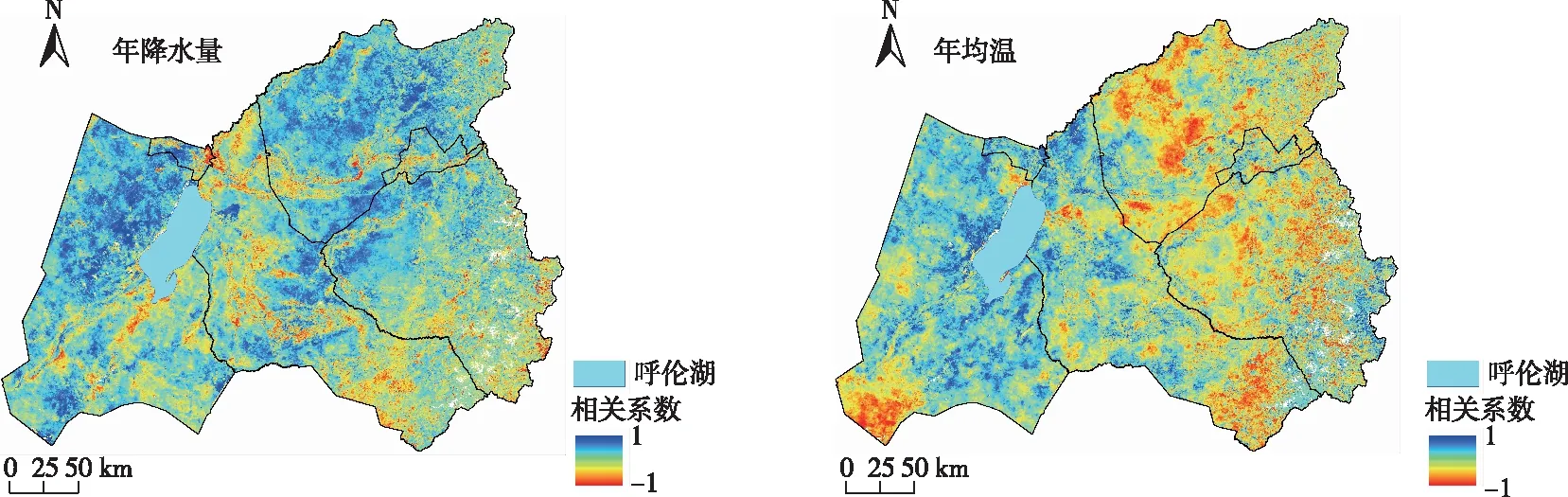

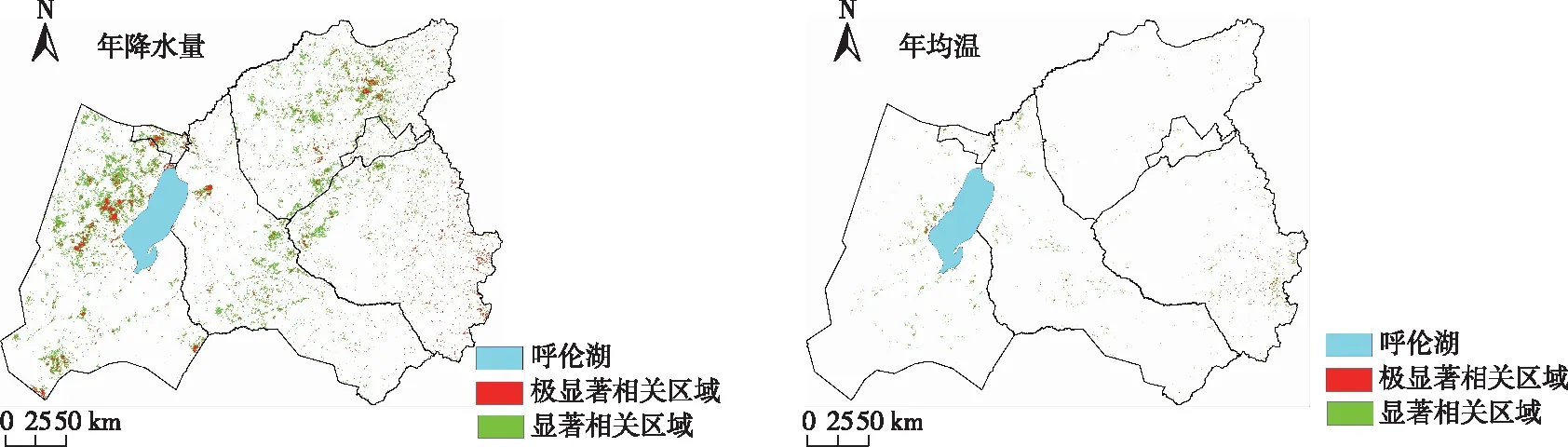

2000—2016年呼伦贝尔草原年最大植被覆盖度与年降水量和年均温的相关系数及显著相关区域见图4~5。

图3 2000—2009和2010—2016年植被覆盖度年际变化趋势的空间分布Fig.3 The spatial distribution of vegetation coverage slope change in 2000-2009 and 2010-2016

图4 2000—2016年呼伦贝尔草原区年植被覆盖度与年降水量和年均温相关系数的空间分布Fig.4 Correlation of annual vegetation coverage and climatic factors in Hulun Buir Grasslands from 2000 to 2016

图5 2000—2016年呼伦贝尔草原年植被覆盖度与年降水量和年均温显著相关区域的空间分布Fig.5 Significance level of annual vegetation coverage and climatic factors in Hulun Buir Grasslands from 2000 to 2016

结果表明,2000—2016年研究区年最大植被覆盖度与年降水量和年均温的平均相关系数分别为0.17和-0.06。与年降水量呈正相关区域面积占研究区面积的77.40%,其中显著相关(P<0.05)区域占7.78%,主要分布在新巴尔虎右旗中北部、新巴尔虎左旗中部以及满洲里和陈巴尔虎旗的大部分地区,极显著相关(P<0.01)区域占1.64%,主要分布在呼伦湖西部和北部以及陈巴尔虎中部、鄂温克旗西部边缘。

年最大植被覆盖度与年均温的相关性与降水量相比不明显,呈正相关的区域面积占研究区总面积的40.53%,显著相关(P<0.05)和极显著相关(P<0.01)的区域分别占4.78%和0.80%,主要分布在新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗中北部以及满洲里和鄂温克旗中东部,分布较分散。这表明研究区植被覆盖度年际变化与降水量的关系更紧密,这与我国北部植被动态对气候因子响应的研究结果[20]一致,张戈丽等[8]也发现降水是驱动呼伦贝尔草原植被年际变化的主要因素。另外,年际水平上降水量对植被生长的作用是温度的1.91倍,略低于王军邦等[21]的结果。

研究区部分地区植被覆盖度与年均温呈负相关,可能是由于这些区域水热组合不同步;也有可能是由于植被生长主要受降水量影响,导致其与温度的关系不是很密切[22]。有研究[6]也曾发现内蒙古草原植被生长与气候因子在空间上有正相关和负相关共存的现象,并将其归因于不同植被类型获得土壤水分能力大小各异,因而对水热组合响应不同。

3 讨论

(1)2000—2016年呼伦贝尔草原植被覆盖度减少趋势不明显,但在空间上表现为由东部向西部退化演进,与其他研究结果[23]类似。降水量是影响草原植被覆盖度年际变化的关键因素,这是由于呼伦贝尔草原绝大部分时间受强大陆性气团控制[24],暖湿气流受大兴安岭山地的阻隔作用,难以到达草原腹地,降水量由东向西不断减少,加上蒸发量是降水量的7~8倍[25],因此水分条件成为植物生长最主要限制因子。

(2)呼伦贝尔草原年植被覆盖度与年降水量和年气温的平均相关性并不显著,相关系数分别为0.17和-0.06,低于穆少杰等[16]得出的内蒙古草原区植被覆盖度与气候因子的相关系数,这可能是自然和人为因素共同作用的结果。随着城镇化与基础设施建设等人为因素影响的加大,造成植被生长与气候因子的相关性减弱,符静等[26]也认为人类活动加大了对植被覆盖度的影响。此外,有研究发现北半球植被与气温的相关性减弱可能是由于干旱所致[27],具体原因有待深入研究。

(3)2000—2009年呼伦贝尔草原植被状况趋于恶化的区域主要集中在研究区中部,趋于好转的区域主要集中在西部,这与张宏斌等[28]得出的2000—2008年呼伦贝尔草原NDVI空间变化一致,但与彭飞等[23]得出的呼伦贝尔草原2000—2009年植被覆盖度空间变化存在差异,原因可能与年最大植被覆盖度计算方法不同(前者取7—8月植被覆盖度均值,笔者取5—9月植被覆盖度最大值)有关。因此,需进一步开展不同数据监测结果的对比研究。

(4)区域社会经济活动也是呼伦贝尔草原退化的影响因素[29]。20世纪50年代初期,研究区在草原上直接从事放牧活动的人口仅有2.91万,到2016年末,直接从事放牧的人口达7.1万,增长2.43倍。研究区总人口突破72.79万,牲畜存栏头数已达7.10万头,而人均草地面积仅为0.11 km2·人-1。随牧区人口增加,牧民主要靠增加牲畜饲养量来维持生计和增收,导致牧区草原超载过牧严重。呼伦贝尔草原的人草畜矛盾和草畜失衡现象,直接影响了区域生态环境状况。

(5)以年均温和年降水量作为气候因子分析呼伦贝尔草原2000—2016年草原植被的时空变化过程,存在着一定的局限性,过于依赖NDVI和气象数据,未考虑如极端气候事件等其他因素对植被覆盖度的影响,因此计算结果会与实际情况存在偏差。但考虑到NDVI是综合性指数,能够反映植被长势和生长环境,因此研究结果对促进草原地区经济社会的持续发展以及研究气候变化与陆地生态系统的关系具有一定科学意义和参考价值。

4 结论

(1)2000—2016年呼伦贝尔草原平均植被覆盖度为0.51,以中低植被覆盖度为主,总体上呈东高西低、由东到西递减的特征。

(2)2000—2016年研究区植被覆盖度整体呈减少趋势,并呈由点状退化向片状整体退化发展的趋势。其中52.79%的草原植被状况趋于恶化,主要分布在研究区中部,以海拉尔西部、鄂温克旗和新巴尔虎左旗中部退化最显著;47.21%的草原植被状况趋于好转,主要分布在研究区西部和东部的部分地区,以新巴尔虎右旗西部地区较显著。

(3)2000—2009年到2010—2016年,呼伦贝尔草原呈现由中东部向西部退化演进的变化趋势,且退化面积占比上升。

(4)呼伦贝尔草原年最大植被覆盖度与年降水量和年均温的平均相关系数分别为0.17和-0.06;与年降水量呈正相关的区域面积占研究区面积的77.40%,与年均温呈正相关的区域占40.53%,表明研究区植被覆盖度年际变化与降水量关系更密切。