车 站

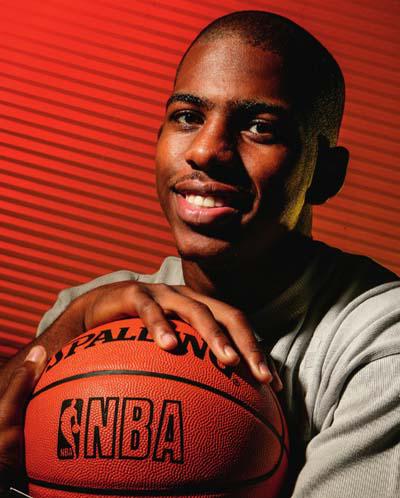

Chris Paul

你还记得在《喜剧之王》里,塞德里克饰演的邻家老头叼着烟说话的样子吗?

你可能会因为太年轻而记不住这个桥段,但如果你来自南方,你就不会对这种家伙感到陌生。每一个街区里都有这样的家伙。你可以在当地的加油站里看到他,当你的汽车发动机嗡嗡作响时,他就会出现在你面前,用油腻的红色抹布擦拭着自己的手。

“先生,你能修车吗?”

“我能不能修?孩子,我待在这里已经有30年了,比你的年纪还要大。我当然能修好它。我一眼就能看出问题出在化油器这里,你快把车弄到车库里吧。”

不过当他一边抽着云斯顿牌香烟,一边说着这段话的时候,听起来的感觉就完全不一样了。那就像是,“我不能修?我待这三十年了。我当然能修。我一看就知是化油器出问题。把车弄库里吧。”

香烟在他说话的时候上下翻飞,打破了语句的物理定律。

我的祖父就是这样一个人,他在北卡罗来纳州开了第一家非裔美国人服务站,他是我见过的最勤奋的。他每天都穿着同样的衣服,浅蓝色的工作衫,深蓝色的工作裤,红色的抹布挂在他裤子后面的口袋里,红色的“琼斯”字样绣在他胸前的口袋上。

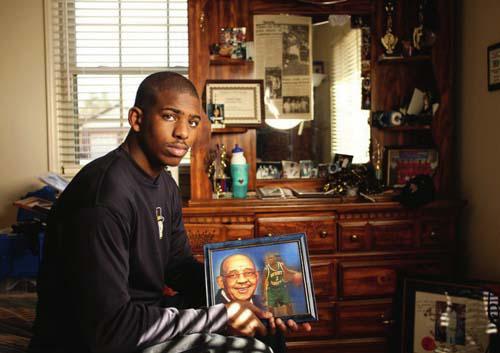

我在赛场上得到了61分,每一分代表着爷爷在世间活的一年。这是我对爷爷小小的敬意,我想,如果人们能在想起那个晚上的时候记起爷爷,会是一件很好的事情。

如果你曾住在温斯顿塞勒姆,当你需要加一罐汽油,修一下化油器或者只是聊聊天,你都可以去见琼斯先生。

我们以前坐在一起吃晚饭,看到他布满油渍的手时,我总会对他说,“爷爷,你得去洗手了!”

而他會回答,“我早已经洗过了!”

他并没有说谎。伙计,他辛辛苦苦地工作了这么长时间,那些油渍早已渗透进了肌肤,不管是什么肥皂都无法清洗干净。

每一个在温斯顿塞勒姆的人都认识他,他是那里的传奇。他们甚至不知道我和哥哥的名字,在他们眼中,我们只是“琼斯先生的孙子们”。即使是上了高中,我开始为自己的名声打球,他们还总是说,“琼斯先生的孙子打得真好。”

这就是他的名字的分量,总是伴随着我们。他是我在这个世界上最好的朋友。每当母亲因为一些事情生我气时,我就会去找爷爷。每当我的教练对我发火时,我也会去看爷爷。祖父母意味着什么?我无法解释清楚。他们只是陪伴在我身边,你明白我说的意思吗?

他也是我的老板。从八九岁开始,我每年夏天都会和哥哥一起到加油站工作。现在回想起来,这真是一件很有趣的事情。因为他在早上七点就会开门,所以我们可以花上一整个上午的时间来陪他喝咖啡,让自己清醒过来。

我们说的当然不是星巴克,这里可是温斯顿塞勒姆,伙计。我们喝的是最醒脑提神的福爵咖啡,要在里面加五茶匙糖的那种。等我们有精力后,就会不知疲惫地去挣取小费。每当有人停下车,我们就会从椅子上蹦起来。如果他们想要全程的加油服务,那就是我们大展拳脚的时候。但如果他们要往自助式加油站的方向走,我们也会赶紧跟过去,因为在他们下车走到那里之前,我们有四秒钟的时间抢先一步。说不定我们就能击败他们,我的意思是,谁愿意拒绝想要给他加油的八岁小孩呢?

我们只需要摆出一副天真烂漫的样子就行了。

“自助服务?那是什么呀?我们只是为了帮您而已,夫人!”

在那个只有现金的时代里,我们的小把戏屡试不爽。我们只收整数,而人们就会说:“加30美元吧,孩子。”

于是我们从机器里抽油……

29. 10美元……

29.21美元……

29.30美元……

完美,点击。

“已经加满了,夫人。”

任何一个有教养的人都不会因为70美分而和一个八岁孩童斤斤计较。他们只会说,“收下小费吧,年轻人。”

这就是我们省钱买下篮球鞋以及其他心头好的方法。我还记得祖父拿着一袋橡皮筋扎现金时,我们会恳切地说:“爷爷,我们需要鞋子!”

而他会说,“你可以拥有那些鞋子,不过你得现在就开始工作。”

我们就是这样喝着咖啡,努力地工作着,度过了整个夏天。直到今天,我在闻到汽油味的时候都会回想起那些旧时光。我们做的每一件事,都以家庭为重。我们的家庭成员关系紧密,我们一起吃晚餐,一起进教堂,甚至还会一起出现在我父亲效力的联赛中。跟在父亲身边,我可以在每一次暂停时到场上投篮。母亲是官方的数据记录员,而他们的球队名称则是“专业地毯队”。那是因为打球的这些家伙都来自地毯清洁公司,他们在场上就像是活的广告。父亲并不是那里的员工,他是个“冒牌货”。不过他们所组成的球队是顶尖的,而父亲也很努力的想要赢取冠军。他先知先觉,是那个时代的领先者。

我记得他以前的号码是44号,因为“冰人”乔治·格文是他的偶像。对于我来说,我更像是迈克尔·乔丹的球迷,在我的房间里,还放着乔丹主题的闹钟。不过,在我进入高中以后,阿伦·艾弗森变成了我的新偶像,我渴望着像他那样打球,我想复制他的过人技巧,我也想模仿他的脏辫。所以,在高中的某一场重要比赛之前,我决定让自己去追求那种感觉,于是我告诉自己,决定好了,去做吧。

在比赛前一晚,我去了朋友家里,让他的姐姐帮我编像艾弗森那样的发型。我知道父亲明天要很早起床上班,所以我等到很晚才敢蹑手蹑脚地回家。我可没有发出半点响声,伙计。

我在第二晚的比赛中登场,感觉非常不错。女队的比赛在我们的之前开始,所以我就站在那里百无聊赖的观看比赛。突然,我看到父亲和家人们一起走进门。顿时,我们相对无言,只能用眼神交流。

我看着父亲,眼神就像在说:“什么?……什么?”他也看著我,像是在一字一顿地说:“……克里斯托弗。伊曼努尔。保罗。”

他挥手示意我过去,用的是“不由分说,容不得半秒迟疑”的那种手势。我只能在队友面前故作镇定,然后走到他的跟前。父亲告诉我:“最好不要让我看到你在第一节开始前还顶着这样的的发型。”

我转过身来,径直走向更衣室,赶紧把我的辫子解开。当我出现在赛前的投篮热身环节时,我的发型已经变成了全世界最狂野的爆炸头。我的意思是,想象一下,这简直太奇葩了,这件事情至今还是家人们津津乐道的谈资。

那晚以后,我彻底与AI的造型无缘。我的发型只持续了15分钟,但我对运球过人的模仿热情并没有减退。

实际上,在孩童时期,我还是北卡的忠实球迷。但当我开始决定要为其效力时,北卡阵中已经有了一些优秀的后卫。教练们告诉我,要等到雷蒙德·费尔顿进入NBA后,他们才会给我一个位置。没有全额的奖学金,我们承担不起大学学费,所以我们必须要现实点。我知道自己想和家人靠得近一些,以便他们来看我比赛。我也清楚自己想要在一个良好的学术环境里。

在我签约的那天,不像现在的孩子们那样,有一张桌子,上面还放着一堆的帽子。我们不是在拍MVT,没有ESPN的摄像机,也没有其他的花样。我只是坐在学校体育馆的折叠椅上签下那一纸合约,然后接受大家的鼓掌致意。

我们仅有的一顶帽子在爷爷那里,那是维克森林大学的帽子。他走到我面前,紧紧地拥抱了我,把帽子戴在我头上。我记得他笑得非常开心,能看到他晃动的假牙。

他对我说道,“我会记住这一天直到余生结束。”

他感到非常自豪。那天晚上,我和他在乔尔体育馆观看了维克森林大学的比赛,我现在还能闻到爆米花的香味,还听得到乐队演奏的声音。我依然记得看着那些制服,那些鞋子,感叹一切都显得那么洁净的情景。我将要穿上那些鞋子了,而祖父以及家人将会在这里看着我打球。

大学篮球,伙计。大西洋海岸联盟。

克里斯·保罗,维克森林大学球员。

在第二天的晚上,我去看了高中的橄榄球比赛。我就站在看台上,然后接到了哥哥的电话。

我问:“怎么了?”

他说:“嘿,我正在开车回家。”

他在三个小时车程以外的南卡罗莱纳大学上学。

我说:“什么?你要开车回家?”

“是的……爷爷病了。”

“他怎么就病了呢?我昨晚才和他待在一起呀。”

“我已经在路上。打电话给妈妈。”

我的脑子乱作一团。他为什么要回家?发生了什么?但想这些都没有意义。我跑向停车场,在我找到车之前,表哥跑到了我身边。

我说:“爷爷生病了。我们得……”

他说道:“不。爷爷……被谋杀了。”

我不敢相信他的话,我想一定是有人搞错了。不会有人杀害爷爷,那太疯狂了,这是不可能的。我们上了车,往爷爷家的方向开了20分钟。正当我们驶出克莱姆斯维尔路,转向街区的时候……

映入我眼帘的是红蓝交替闪烁的灯光,然后我看到了救护车,警车以及在街上站着的行人。我还听到了阿姨的尖叫声,她喊叫着:“会有人知道是谁干的!一定会有人知道的!一定会有人知道的!”

我走下车,奔向爷爷家。我依然不相信这是事实。我向前跑着,跑着……叔叔拦住了我,他紧紧地抱着我,直到我看到躺在车库地板上,被白色被单盖住的爷爷。

我当场……就崩溃了。我甚至不能告诉你接下来几天发生了什么,这一切让我恍如隔世。

我更像是迈克尔·乔丹的球迷,在我的房间里,还放着乔丹主题的闹钟。不过,在我进入高中以后,阿伦·艾弗森变成了我的新偶像,我渴望着像他那样打球,我想复制他的过人技巧。

后来我们得知,当他从车里出来的时候,几个年轻人跳了出来。他们绑起了爷爷,把胶带放在他的嘴里,不让别人听到他的呼救声。他们拿走了爷爷的钱,却把他留在原地。爷爷因为不能呼吸,心脏最终停止了跳动。

这一切只是为了一沓现金。

我最好的朋友,最重要的牵挂,就这样离开了。

你知道的,很多人都听说过我祖父的故事。因为在那几天后,我在赛场上得到了61分,每一分代表着爷爷在世间活的一年。这是我对爷爷小小的敬意,我想,如果人们能在想起那个晚上的时候记起爷爷,会是一件很好的事情。

但是你知道吗?他真实的故事其实是与篮球比赛无关的。他在这个世界留下印记的方式是他的待人接物。他是我们整个家庭的基石,他也是整个社区的基石,他还是我在这个世界上最好的朋友。

当祖母因为癌症去世的时候,我才八岁。我永远不会忘记,我坐在爷爷身边泪眼汪汪的样子。

爷爷搂着我,告诉我,“不要哭,为了你的母亲,你要坚强。从现在起,不要再哭了。”

在痛失爱妻的同时,他依然有力量跟我说那些话。

在成长的过程中,我结交了一些朋友。我有一大群熟人,但没有一位能比得上爷爷。人们有时候会问我,没有在爷爷的见证下为维克森林大学效力以及进入NBA,会不会让我感到受伤。

这当然让我心痛。

这种痛苦没有消失,但他留下的遗赠也一直存在。当我看到儿子看着我父亲的样子时,我开始明白,父亲最想看到的也只是我儿子脸上的笑容。

我依然还是琼斯先生的孙子,而他的存在也只是我们家庭的一部分。当我进入NBA的时候,我在他的荣光之下创立了基金。我的目标很简单,我只是像他对我那样去做一些事情,帮助尽可能多的孩子——我想要让他们相信,无论他们来自哪里,他们都有机会在自己的人生里做一件大事。

“你可以拥有它,但你现在就要努力。”

每一年都会有两位来自北卡罗来纳州的学生借助纳撒尼尔·琼斯奖学金,获得进入维克森林大学上学的机会。作为我最好的朋友,爷爷创建了全州第一个非裔美国人服务站。他是唯一一个能够抽着云斯顿烟,给你提出改变生活建议的人。

有时候,在想起他那双积累了四十年油渍,用任何肥皂都洗不干净的双手时,我会微笑,我会欣慰。

他的遗赠是不会消失的。

而我的家人们,也依然会紧密相连。