典范为美德与规则筑桥*

——试论儒学对当代伦理学的一个贡献

●

一、 引言

上世纪九十年代,美国学者罗伯特·罗伯茨(Robert C. Roberts)发表了一篇题为“Virtues and Rules”的论文。[注]Robert C. Roberts, “Virtues and Rules,” Philosophy and Phenomenological Research, Vol.51 No.2(1991): 325-343.仅从标题即可知晓,该文思考的重心是美德与规则的关系;而此问题之所以引发罗氏的特别关注,是因为当代“美德伦理学”的复兴,发轫于对“规则伦理学”(rule ethics)[注]所谓“规则伦理学”(而非规范伦理学),不仅是对rule ethics的直译,更为在义理上澄清美德伦理与义务论、功利论的主要区别: 是否以“规则”为中心(rule-centred),而非有无“规范性”。就后者而言,笔者赞同李义天先生所言,与“规范伦理学”(normative ethics)相对的是“元伦理学”(meta ethics)而非“美德伦理学”。(参见李义天: 《美德伦理与道德多样性》,北京: 中央编译出版社,2012年,第2—3页。)赵永刚先生同样认为功利主义、康德义务论与美德伦理学是“规范伦理学”的三种理论形态,并以“烽火连三国”喻之。(参见赵永刚: 《美德伦理学: 作为一种道德类型的独立性》,长沙: 湖南师范大学出版社,2011年,第7页。)——义务论与功利论——的批判。

众所熟知,伊丽莎白·安斯库姆(G.E.M. Anscombe)率先向规则伦理学发难:“从巴特勒(Butler)到密尔,现代所有最知名的伦理学的著作家作为这一学科的思想家都是有缺陷的。”[注]伊丽莎白·安斯库姆: 《现代道德哲学》,谭安奎译,见徐向东编《美德伦理与道德要求》,南京: 江苏人民出版社,2008年,第54页。此种缺陷突出表现为将道德实践想方设法地化约为规则体系,而对人的优良品质[注]尽管不同的学者对“美德”的理解存在差异,但绝大多数愿意将其与“优良品质”(good character)相连。诚如麦金太尔所言:“我们现在能够给美德下一个最初的,即使是不完整的和暂时的定义: 美德是一种获得性的人类品质。”(见氏著: 《追寻美德: 道德理论研究》,宋继杰译,南京: 译林出版社,2008年,第215页。)(人之为人的繁荣发展)漠不关心。两种理论形态之间的争鸣,导致美德与规则宛若冰炭、不可同容:

随着近期注意力向美德的转向,规则逐渐丧失其以往的主导地位。当“美德伦理学”与“规则伦理学”对举时,往往意味着“规则”与“美德”之间彼此扞格。[注]Robert C. Roberts, “Virtues and Rules,” p.325.

美德伦理学试图赓续以亚里士多德为代表的古典伦理学[注]当然,也有不少学者指出,美德伦理学的思想资源并不只是亚里士多德:“虽然当代美德伦理的主要源头是亚里士多德,但也有一些美德伦理学家从古代希腊化时期的斯多葛派、近代英国哲学家休谟、19世纪后期德国哲学家尼采甚至20世纪美国实用主义哲学家杜威那里汲取资源。”(黄勇: 《当代西方美德伦理学的两个两难》上,《中国社会科学报》,2010年4月1日,第13版。)例如,伊丽莎白·安斯库姆就非常重视休谟,赞许其虽然从事了诡辩却仍是一位相当深刻和伟大的哲学家。,倡导将伦理学的基础从“行动”(act)扭转为“行动者”(agent)。因此,罗莎琳德·赫斯特豪斯(Rosalind Hursthouse)宣称:“美德伦理不是给行动提供指导的规范或原则。”[注]Rosalind Hursthouse, On Virtue Ethic, New York: Oxford University Press, 1999, p.25.但需要同时注意的是,赫斯特豪斯还指出不可陷入另一个极端:“那就是美德伦理没有、也不能提供行为指导,但功利主义和义务论可以。”(Rosalind Hursthouse, On Virtue Ethic, p.17.)无独有偶,国内亦有学者认为美德伦理学“不太关注人的具体行为,它很少提出,甚至有些鄙视针对外在行为的道德规范”[注]崔宜明: 《道德哲学引论》,上海: 上海人民出版社,2006年,第90页。。历史仿佛也印证了如上观点,在美德伦理学复兴的初期,矛头几乎全部对准规则伦理学:

具有代表性的文献还有迈克尔·斯托克(Michael Stocker)的文章《现代伦理理论的精神分裂症》(“The Schizophrenia of Modern Ethical Theories”),阿拉斯戴尔·麦金太尔(Alasdair Mac Intyre)影响颇大的《追寻美德》(After Virtue),伯纳德·威廉斯(Bernard Williams)的著作《伦理学与哲学的限度》(EthicsandtheLimitsofPhilosophy)以及文章《道德运气》(“Moral Luck”),迈克尔·斯洛特(Michael Slote)的著作《从道德到美德》(FromMoralitytoVirtue)等。[注]赵永刚: 《美德伦理学: 作为一种道德类型的独立性》,长沙: 湖南师范大学出版社,2011年,第15页。

上述种种文献,内容虽各有侧重,却表达了一个共同的立场: 良好生活(eudaimonia/well-being)是建立在“美德”而非“规则”之上的。如此一来,“美德的确如人们所设想的那样,不易与规则相容”[注]Robert C. Roberts, “Virtues and Rules,” p.325.。美德与规则相互抵牾的观念,几乎成为当代英美伦理学界的一种共识,流布甚广;然而,罗伯特·罗伯茨指出: 美德不仅与规则相容,同时还在丰富规则。

美德与规则如何融通,既是伦理学目前面临的困难,也是其日后发展的方向。至于罗氏提出的“美德的语法规则”(the grammar of the Virtues),仅为众多路径中的一条[注]正如罗氏自己所言:“我无意宣称美德的语法规则穷尽了所有的道德规则。”(Robert C. Roberts, “Virtues and Rules,” p.325.);相反,为其忽视的“典范”,则是笔者运思的方向。

二、 问题与出路

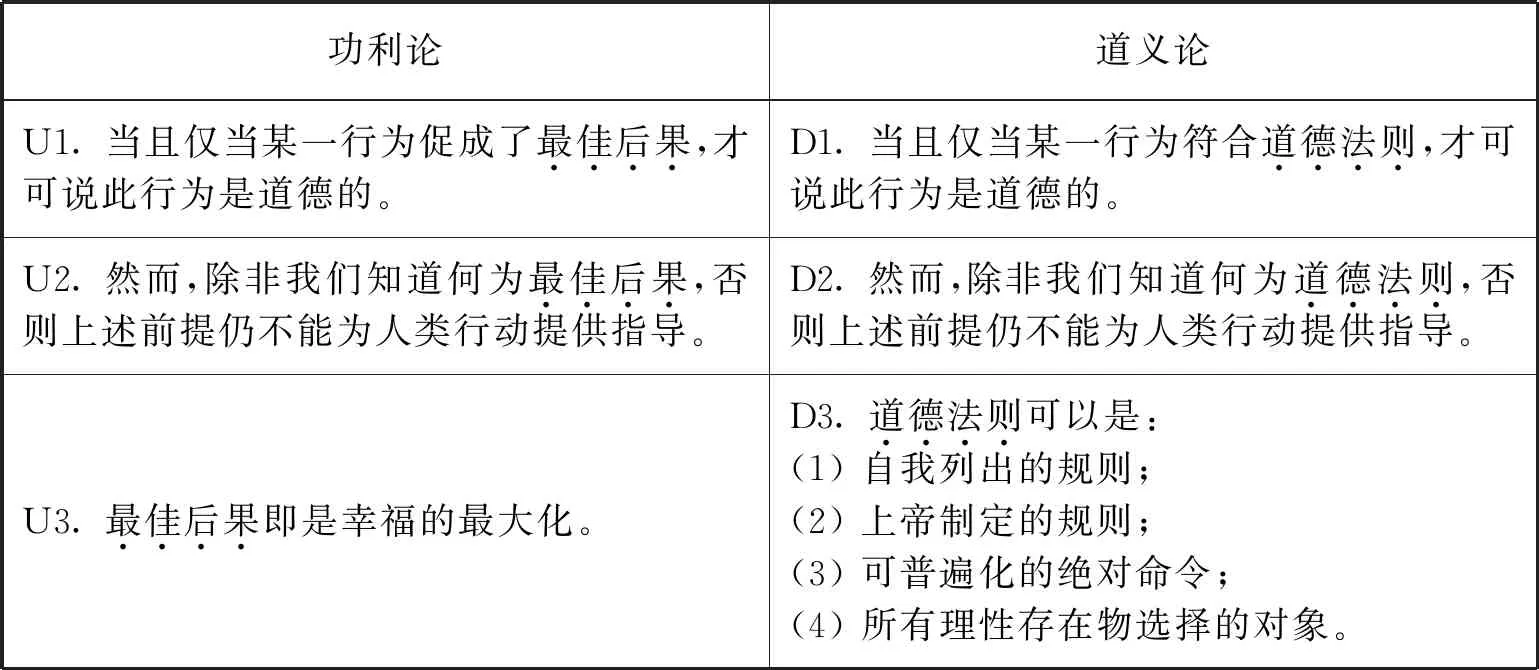

在美德伦理学看来,抽象的普遍性是规则伦理学的阿喀琉斯之踵。无论功利主义,还是康德主义,均把伦理学理解为关于道德“理论”的学科,“在他们的著作中,规则好像就是公式,而遵循规则就像查阅公式一样”[注]Robert C. Roberts, “Virtues and Rules,” p.327.;赫斯特豪斯则进一步提炼出“公式”的结构以及“查阅公式”的方法[注]Rosalind Hursthouse, On Virtue Ethic, pp.26-27.:

规则伦理学

借由上表,可以直观地看出: 功利论与道义论最终的依据虽有不同,却分享着同一套思维方式——还原主义或化约论。在规则伦理学家看来,道德理论一定是成体系的,而这个体系又根植于某(几)个总原则之上。如,功利主义的总原则是幸福的最大化,而康德主义的根本大法可以归纳为相互关联的三条原则——绝对命令、人是目的、普遍立法。反观各家各派的总原则,在其整个伦理体系中又具有纲举目张的统摄意义,该派所有的道德规则皆是依据总原则推导而来。诚如茱莉娅·安娜斯(Julia Annas)所言:“现代伦理学理论必须有一个等级的整全结构。”[注]Julia Annas, The Morality of Happiness, New York: Oxford University Press, 1999, p.7.也正是这个等级的整全结构,使得规则伦理学家拥有了普世主义的雄心,希望由其建立的道德规则可以放之四海而皆准。

其实,追求普世的雄心并非规则伦理学所独有,而是近代以降(特别是启蒙运动之后)赋予一切学问的底色:“阿基米德只要求一个固定的靠得住的点,好把地球从它原来的位置挪到另外一个地方去。同样,如果我有幸找到哪管是一件确切无疑的事,那么我就有权抱远大的希望了。”[注]笛卡尔: 《第一哲学沉思集》,庞景仁译,北京: 商务印书馆,1996年,第22页。普遍性以时代精神的方式投射在伦理学上,就表现出高度的抽象性。为人所熟知的例证当属康德,他坚称人类在任何情况下皆不应说谎,即便是为了帮助无辜之人躲避凶杀;无论具体情况如何,都不能作为我们说谎的借口。诸如此类的定言命令,不仅显得非常不近人情,而且很难在道德实践中落实。高度的抽象性往往引发的是空洞的形式性,“人们可以用高尚的论调谈论义务,而且这种谈话是激励人心、开拓胸襟的,但是如果谈不出什么规定来,结果必致令人生厌。精神要求特殊性,而且它对它拥有权利”[注]黑格尔: 《法哲学原理》,范扬、张企泰译,北京: 商务印书馆,1961年,第139页。。

综前所述,规则伦理学无意间将自身陷入一个困境之中: 普遍性最初的预设是“可普遍化”,但由于其对理性的盲目乐观[注]无论功利论还是道义论,始终坚信理性可以做出最为恰当的选择——尽管前者计算的是幸福的最大化,而后者追求的是形式的普遍化,但它们都忽略了道德或伦理中的非理性因素。,致使道德规则脱离了具体规定——不论对“人”,还是对“事”;也正是此种高度的抽象,使得普遍性沦为空洞的形式,根本无法指导人类实践,最终只能是“不可普遍化”。因此,麦金太尔直指要害:“现代道德理论的各种问题显然是作为启蒙筹划失败的产物凸现出来的。”[注]麦金太尔: 《追寻美德: 道德理论研究》,第71页。所谓“启蒙筹划失败”,即不可普遍化;而美德伦理学在赓续古典伦理学的同时,也从方法论上对普遍性予以驳斥:“伦理学的后现代方法的新颖之处最重要的不在于放弃有特性的现代的道德关怀,而在于拒绝从事道德问题研究的传统的现代方法(即用政治实践中的强制性的、标准的规则和在理论上进行绝对性、普遍性、根本性的哲学追问作为对道德挑战的反应)”[注]齐格蒙特·鲍曼: 《后现代伦理学》,张成岗译,南京: 江苏人民出版社,2003年,第4页。。

检审规则伦理学所宣扬的普遍性,并不意味着美德伦理学完全抛弃规则,而是要在规则与美德之间筑桥:“美德的确如人们所设想的那样,不易与规则相容;但这并不是因为美德的非规则化,而是因为道德规则的非美德化。”[注]Robert C. Roberts, “Virtues and Rules,” p.325.具体说来,人类对规则的理解,并不总是以查阅公式的方式按图索骥;规则对人类的作用,也不一定只依赖理性的认识。如此一来,道德规则的范围将得到拓展:“我们的道德生活可以遵从另外两种规则——某些故事和作为范例的个人。”[注]Robert C. Roberts, “Virtues and Rules,” pp.327-328.目睹或听闻祖父如何对长期患病的祖母照顾有加,同样可以成为人们婚姻生活的准则,而诸如此类的范例(人或事),甚至比任何关于爱的命令更具影响力与说服力。可见,规则并不只是以行为命令的方式呈现,作为范例的人物或事迹同样可以起到相同甚至更好的作用。

罗伯特·罗伯茨虽已察觉到典范的意义,遗憾的是,他并未展开充分论述,而是很快跳到第四种方式——“美德的语法规则”。正如罗氏所言,美德的语法规则绝非唯一的研究范式;倘若结合儒家思想,典范的意义更不容小觑。笔者拟在下文详人所略、略人所详,就典范如何为美德与伦理筑桥做出尝试性的回答。

三、 立象尽意

儒家伦理思想有一显著特征,“在阐述伦理概念及其在道德教育中的实践重要性时,集中于君子或模范个人”[注]柯雄文: 《道德教育中能力、关怀及典范个人(君子)的作用》,潘宁、王志宏译,见方旭东主编: 《道德哲学与儒家传统》,上海: 华东师范大学出版社,2010年,第115页。。典范既是理想人格的现实主体,又是内在美德的具体显象。美德既然最终完善的是人格,就难以与活生生的个体截然相分;虽然个体不等同于人格,也不是人格形成的唯一要素,但人格总是经由个体才得以呈现,理想人格必然寓于典范人物之中。就个体而言,典范代表了价值的实现,具有“象”[注]贡华南:“‘象’表征的是具体的存在,所以,象之中包含生命存在的时与位的样态,即存在展开意义上的时间与存在彰显意义上的空间统一体。”(贡华南: 《味与味道》,上海: 上海人民出版社,2008年,第193页。)的特质;从(人)类的角度看,典范又指向价值的可能,蕴含“意”[注]“意”,一方面与“象”相对,表现为普遍的规范;但另一方面,典范又与规则或律令不同,侧重彰显的是人格发展的方向。的品格。

子路问成人。子曰:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣!”曰:“今之成人者何必然?见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣!”(《论语·宪问》)

当子路向老师请教什么样的人格才堪称完美时,孔子指出理想的人格应该兼备智慧、寡欲、勇敢、才艺,等等。值得注意的是,孔子此处并非简单罗列一些道德条目,而是将具体德行与特定人物相联系——智慧如臧武仲、寡欲如孟公绰、勇敢如卞庄子、才艺如冉求。不难看出,儒家的价值理想不是单纯以“规则”的方式呈现,而是更多地与典范人物相结合,所以也就带有了“象”的色彩。

象,首先是指形象。儒家倡导的理想人格可说是价值观念与典范人物的融铸。当价值观念以“人格”的方式呈现时,就必然涉及典范人物。若用孟子的话说,就是“道性善,言必称尧舜”(《孟子·滕文公上》)——价值观念(性善)与典范人物(尧、舜)之间总是存有内在关联。此种关联,使得抽象的价值观念具有了形象性。

此处所谓的“形象”,主要是指某人的行事作风与精神面貌,而非一般意义上的生理特征。形象既是价值观念的外在显现,又是理解价值观念的重要途径;特别是某类形象一旦确立,后世学者常常依此来诠释某种价值。如,宋明理学家常用颜回箪食瓢饮的形象来说明好学的精神。此外,非但各个历史时期所推崇的典范有所不同,即便是同一典范在历史的长河中,其形象也会有所损益,典范的变迁标志着价值观念的更迭。如,从秦汉到隋唐,孔子主要是以“素王”的形象出现,虽顺应天命却未得王位。“圣人见道,然后知王治之象,故画州土,建君臣,立律历,陈成败,以视贤者,名之曰经。”(《汉书·翼奉传》)可见,这一时期的价值观念主要是将“圣”与“王”作统一理解,相应的孔子形象也凸显其“外王”品格。待到北宋,情况则发生显著的变化,“圣”更多地与“德”、“学”相关,相应的孔子形象也发生翻转,其“内圣”品格被充分高扬。总之,典范形象与时代精神之间彼此呼应、相互阐发。

象,其次涉及事件。生活世界中的“人”,绝非孤立静止的实体,而是展开为绵延不断的实践活动;借用牟宗三先生的话说,就是既“存有”又“活动”。实践,进一步化作人物与事件的关联,实践以人为主体,以事为内容。[注]杨国荣:“在中国哲学中,‘做人’、‘为人’与‘做事’、‘行事’无法相分。”(杨国荣: 《人类行动与实践智慧》,北京: 三联书店,2013年,序第1页。)当我们称赞某人勇敢时,需得举出与之相应的事例,否则就是空口无凭。

卞庄子好勇,养母,战而三北,交游非之,国君辱之。及母死三年,冬,与鲁战,卞庄子请从。见于鲁将军曰:“初与母处,是以三北,今母死,请塞责,而神有所归。”遂赴敌,役一甲首而献之。曰:“此塞一北。”又入,获一甲首而献之。曰:“此塞再北。”又入,获一甲首而献之。曰:“此塞三北。”将军曰:“毋没尔家,宜止之,请为兄弟!”庄子曰:“三北以养母也,是子道也,今士节小具而塞责矣。吾闻之节士不以辱生。”遂反敌,杀十人而死。[注]刘向: 《新序》,赵仲邑详注,北京: 中华书局,1997年,第254页。

卞庄子的勇敢就表现为奋勇杀敌、死不旋踵。人物是勇敢的主体,而事件是勇敢的内容,二者缺一不可;后世读者虽不曾见过卞庄子,但通过《新序》中的具体事例,仍有一种身临其境的画面感。事件凸显的是“具体”的重要性,日常生活中,当人们听不懂一些道理时,往往会说“请讲得具体一点”,这就是希望借具体的事例来帮助自身理解,“具体的给‘懂’一种亲切味”[注]金岳霖: 《知识论》,北京: 中国人民大学出版社,2010年,第173页。。

事件不只在立论环节中确保言辞的可信度,还在理解环节中提升言辞的接受度。儒家倡导的种种美德,之所以能在民间(而不是仅仅在读书人中)生根发芽、不断壮大,正是由于典型事例具有榜样的力量。在古代识字之人本就不多,要让民众懂得孝悌仁义,光靠宣讲抽象的规则显然不够,惟有配合相应的典范方可事半功倍。如,作为童蒙读物的《三字经》就充分体现了以典范阐明道德规则的方式,讲“孝”以黄香九岁替父温席为例,言“悌”以孔融四岁便可让梨为例,等等。

象,再次关乎教化。现实世界中具体的人物或事例,对于道德教化尤为重要。儒家好言道德教化,“教化”一词,既可合论,亦可分言: 价值观念的确立,不单纯是“教”,还需要“化”。分言教、化的意义在于关注“自觉”与“自愿”的统一。

真正自由的道德行为,应该是自愿和自觉原则的统一、理智和意志的统一,二者不可偏废。不过二者是有区别的: 自觉是理智的品格,自愿是意志的品格。[注]冯契: 《人的自由和真善美》,上海: 华东师范大学出版社,1996年,第222页。

价值观念特别是道德意识,作为“当然”之则,既与理性自觉有关,又与情感自愿、意志自由相涉。理性自觉不是“无中生有”,离不开“教”,而情感自愿、意志自由更多地依赖于“化”。就后一方面而言,典范有益于化外在规则为内在美德;也就是说,道德教化不能单凭价值理念的灌输,更需要思考“第二天性”如何养成,后者直接与“化”相关。在理性自觉的基础上,引入情感自愿、意志自由,如此一来,价值观念才能“入人也深,化人也速”。

孔子以典范人物彰显价值理想,无疑带有“象”的色彩,形象具体的人物、事迹,大大增强了道德的亲切感;然而,儒家典范人物并不完全是历史的“实然”,更多地蕴涵价值的“应然”(或“当然”)。正如伽达默尔所言:“在教化(Bildung)里包含形象(Bild),形象既可以指摹本(Nachbild),又可以指范本(Vorbild)。”[注]伽达默尔: 《真理与方法: 哲学诠释学的基本特征(上卷)》,洪汉鼎译,上海: 上海译文出版社,2004年,第13页。质言之,儒家的典范人物就不只是“象”,还关乎“意”。

四、 得意忘象

虽然“自孔孟以降,历代儒家学者论证伦理命题或提出政治主张,莫不以‘三代’及尧舜等圣贤人物作为典范”[注]黄俊杰: 《儒家思想与中国历史思维》,台北: 台湾大学出版中心,2014年,第131页。,但是征引“三代”及尧舜等典范人物的目的,早已由叙述历史事实转变为证成普遍命题。换言之,“三代”及尧舜并非只是“过去的象”(实然),更代表“未来的意”(应然)。与此同时,伦理实践亦非“由道理和理论,而是从模仿别人开始自己的实践的”[注]陈嘉映: 《何谓良好的生活: 行之于途而应于心》,上海: 上海文艺出版社,2015年,第169页。。前文已述,人们在目睹或听闻祖父如何悉心照料长期患病的祖母,同样可以成为我们家庭生活的规则,甚至比我们所知道的关于爱的任何行为命令都更有影响力。可见,规则并不只是以行为命令的方式呈现,作为范例的人物或事迹同样可以起到相同甚至更好的作用。

遗憾的是,近代以降,师法典范被视为“心奴”[注]梁启超:“辱莫大于心奴,而身奴斯为末矣。”(梁启超: 《论自由》,见《新民说》,郑州: 中州古籍出版社,1998年,第104页。)——“世之委身以嫁古人,为之荐枕席而奉箕帚”。历史进程中,政治权力或宗教信仰常与典范结盟,使其呈现出权威的样态(authority—as—model)。权威犹如一柄双刃剑,在帮助民众作出正确选择的同时,也形成了一种有形或无形的压力——禁忌、戒律,甚至是命运。然而,无论是积极意义上的施援解困,还是消极意义上的束手束脚,都还只属于典范人物的工具性意义。赫伯特·芬格莱特(Herbert Fingarette)注意区分了“工具性典范”与“价值性典范”(或“圆满的典范”):

比如,我们说到一对典范的父母、堪称楷模的父母时,我们也许是在工具性的意义上来说的——这里所说的父母经验丰富,技巧纯熟,其他父母都很有可能加以仿效。但是,我们也许还有别的意义,即这样的父母完美地实现了我们有关作为父母应该是什么样子的那种理想,由此充分认识到——并且实现了——作为父母的内在价值。也就是说,作为父母,是被视为人性某些方面的圆满实现(fulfillment),而不只是偶然发生的任何逻辑上和因果关系的可能性。就术语的这种意义而言,典范本身就是有价值的。[注]赫伯特·芬格莱特: 《孔子: 即凡而圣》,彭国翔、张华译,南京: 江苏人民出版社,2002年,第150—151页。

所谓“工具性典范”,用孔子的话说就是“器”。“君子不器”(《论语·为政》)一语说明: 当“君子”以“典范”的面貌出现时,并不在于其精通任何实用性技能,也不意味其能满足人们的功利需求,而是提供了一种美德的范式——人类如何尽善尽美地存在,此即“价值性典范”的意义所在。当然,还需进一步澄清:“君子不器”着重强调的是君子不以“器”为旨归,而非君子“不能”器。换言之,“工具性典范”并不与“价值性典范”完全对立——当说某些事情或某些人是一个圆满的典范时,并不刻意排除其在某些方面同样是一个工具性典范。

进而言之,规则不可流于形式,美德亦不能沦为玄密;道德行为无法离开实践智慧的引导,而实践智慧在生活世界中的展开需要合“情”合“理”。道德行为中的“理”,既指自然的存在法则,又指社会的礼仪规范。且以孝为例,一方面,孝要合乎不同年龄段的存在法则。如,赡养老人不同于抚育儿童,必须根据年长者的生理规律,做出适当调整。“五十非帛不暖,七十非肉不饱”(《孟子·尽心上》),即反映出年长者特定的存在法则。另一方面,孝还要合乎礼仪规范。如,父母应该居住在什么方位,如何向父母问好,怎样回答父母的问话等等;此外还包括父母去世后,应该穿什么样的丧服,如何祭拜,守几年孝制等一系列问题。儒家对上述行为有一整套具体规定,正所谓“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”(《论语·为政》)。

除了合“理”外,孝还需合“情”。仅仅遵照存在法则和礼仪规范并非孝的全部内涵,合理常常停留在“养”的层面,孝还需要“敬”。“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎。”(《论语·为政》)“敬”更多地落实在子女对父母的情感上,勿怪孔子会慨叹“色难”。合情合理是孝的内在规定,在儒家看来,即使是礼仪规范最终仍要依赖人心的自觉自愿,而非仅仅停留在外在强制。孔子与宰我关于“三年之丧”的讨论,即是一典型案例: 守丧三年,外表看来似乎只是机械的时间规定,但其根源在于内心情感——“居处不安”。“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《论语·八佾》)质言之,合“情”合“理”表现为美德与规则的良性互动,而此种往复回环又以典范的实践智慧贯穿始终。

五、 结语

儒家典范伦理,一方面主张立“象”尽“意”,借助具体的人物、事迹来化解道德规则的抽象性与形式性;但另一方面,又强调得“意”忘“象”,树立典范绝非为了否定自我、解构规则,而是旨在引导实践、兴发智慧。通过情与理的互动交融,典范既化规则为德性,又立法度于德行。

拙文以美德伦理学与规则伦理学为桥墩,由儒学中关于典范伦理的智识铺路,尝试为美德与规则之间筑桥。今日距罗氏一文见刊已逾廿载,美德与规则之间的鸿沟非但未能涣然冰释,相反却日渐加深,如何化对峙为互补仍是当代伦理学亟待运思的方向。而在此期间,儒学的某些价值理念能否超越地域性知识,为当代伦理学的发展提供有益的思想资源,同样值得关注。