泽城水电站导流泄洪洞流态模拟试验及应用

(山西泽城西安水电有限公司,山西 太原 030002)

泽城水电站位于晋冀交界处的清漳河干流上,导流泄洪洞采用挑流鼻坎泄流方式,设计最大泄流量为942.74m3/s。由于泄洪洞出口河道段狭窄、陡峻,使得泄流流态异常复杂,造成沿河段消能防冲设计难度增加。为保证泄洪建筑物的安全运行,验证建筑物的体型及布置方式的合理性,考察了不同运行工况下的水流流态及造成的工程效果,检验了原设计结论,为优化设计提出了改善建议。

1 导流泄洪洞平面布置方式

导流泄洪洞布置于面板堆石坝右岸,洞轴线穿山而过,为内径8m的有压圆形钢筋混凝土隧洞,兼有导流、泄洪及排沙作用。沿轴向由进口引渠段的梯形断面,经曲线收缩至洞身,而后出口渐变扩张,至挑流鼻坎泄流共六部分组成,总长641m,洞内最大流速为19.21m/s。为满足隧洞排气或补气的运行要求,在进口侧竖井内部,检修闸门下游侧各设置一个4m×6m通气孔。

2 试验目的和要求

2.1 试验目的

验证导流泄洪洞布置的合理性,研究导流泄洪洞过流时的水流特性,验证其水力计算,各部结构设计的合理性,对其水流流态、消能效果、流速分布、气蚀等情况分不同工况进行研究。

2.2 试验内容及要求

验证导流洞布置及体型合理性;验证导流洞的流态;通过试验提出不同库水位下的泄流量及洞身段沿线不同断面的测压管水头;测试不同流量下明流部位的流速;验证出口处挑流鼻坎消能能效;提出导流泄洪洞布置及体型的改进建议。

2.3 基本参数

汛限水位与泄量为848.00m与874.02m3/s;

设计洪水位与泄量为854.22m与942.74 m3/s;

校核洪水位与泄量为859.60m与998.32 m3/s;

糙率n=0.014。

3 模型设计

3.1 模型比尺确定

按照模型与原型水流流态相似的原则,充分考虑原型设计状态的水力布置,比照水工(常规)模型试验规程,经实际计算论证,确定几何尺寸为λL=40(其他尺寸见表1)。

表1 模型比尺

3.2 试验系统及模型布置

初始从地下水库泵至高位平水箱,沿系统管路流入低位平水箱,经流量计后,从水库进水管流入模型试验水库,然后经冲刷、退水等模拟段,回流至地下水库(试验系统见图1)。流量由控制阀进行调节(模型布置图详见图2)。

图2 模型布置平面

3.3 测压管

为精准勾勒水力压坡线,模型系统管路沿线共布设23个测点。

3.4 模型材料

比照原型建筑物材料、糙率,模型试验段全部采用了比尺化、参数化的有机玻璃板和有机玻璃管材料进行模拟。冲刷池内铺装碎石模拟冲坑冲刷的分布及力学情况。

3.5 水力要素测量

模拟流量采用数字式涡轮流量计进行计量,水位计测压管水头采用钢尺测量,水深用测针感测,流速用多功能流速仪测量,水舌长度和冲坑深度用钢尺测量。

4 导流泄洪洞过流能力试验成果及分析

4.1 水电站库水位与泄流量关系试验成果

采用模型试验反馈数据,绘制库水位与泄流量关系图(见图3)。

图3 模型试验测得的库水位与泄流量关系

4.2 水电站库水位与泄流量关系的水力学计算结果

绘制水电站库水位与泄流量关系的水力学计算结果曲线图(见图4)。

图4 水力学计算得的库水位与泄流量关系

4.3 模型试验结果与原设计报告中水力学计算结果对照

绘制模型试验结果与水力学计算结果对照曲线图(见图5)。

图5 库水位与泄流量关系比较

由图3、图4和图5中信息得知,在泄流量Q=450m3/s左右时,模型试验结果基本与水力学计算数据结果匹配;在泄流量小于450m3/s时,模型试验结果趋势较水力计算结果逐渐减少;而在泄流量大于450m3/s,模型试验结果趋势较水力计算结果逐渐增大。

5 导流泄洪洞水流特征结果分析

5.1 导流泄洪洞中明流部位水流流速分布

在汛限、设计、校核三种工况下,分别计算出水闸室段、挑流消能段等明流部位水流流速及水深测算结果(见表2和表3)。

表2 三种水位工况下的流速 (单位:m/s)

注表中底部流速是指底板以上0.44m处流速,顶部流速是指水面处的流速,中部流速是指一半水深处的流速。

表3 三种工况下不同部位处的水深 (单位:m)

5.2 导流泄洪洞流态试验结论

导流泄洪洞在汛限水位工况下运用时,从导流泄洪洞进水口段至出口闸室段入口处区间反馈流态,皆为有压流。出口闸室段至出水渠段区间流为明流。

导流泄洪洞在设计洪水位工况下运用时,从导流泄洪洞进水口段至出口闸室段入口处区间反馈流态,皆为有压流。出口闸室段至出水渠段区间流为明流状态。

导流泄洪洞在校核水位工况下运用时,从导流泄洪洞进水口段至出口闸室段入口处区间反馈流态,皆为有压流。出口闸室段至出水渠段区间流为明流。

6 挑流能效验证

原设计挑角为20°,以此原型为基础,模型按汛限、设计、校核三种水位工况进行验证。

6.1 挑流消能

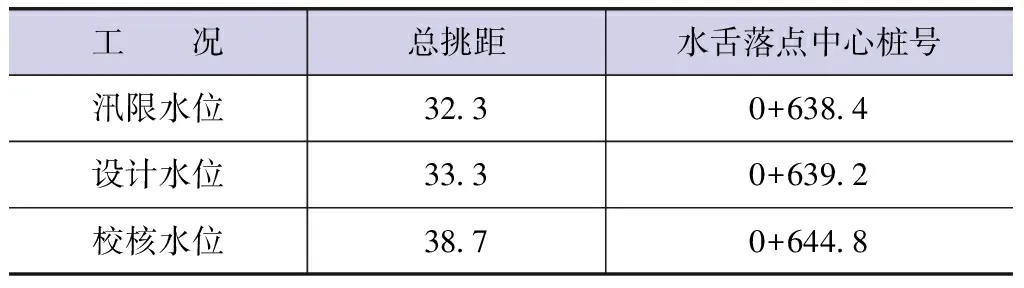

汛限、设计、校核三种水位工况下,水舌挑距末端皆落在出水渠段范围之内(见表4)。

表4 水舌桩号及挑距测算 (单位:m)

6.2 下游水流衔接

由于出水渠段入口大于挑坎宽度,底板又低于挑坎,故在挑坎两侧和出水渠侧墙间及水舌下面形成与大气相通的空间。水舌与下游水面连接平稳。

7 挑坎挑角调变至25°试验方案

挑角改变为25°后,在汛限流量、设计流量、校核流量三种工况下,出口闸室段后的流速、水舌挑距等均略有变化。

7.1 流速

新方案明渠部位流速见表5和表6。

表5 挑角25°方案的各部位流速 (单位:m/s)

续表

注表中底部流速是指底板以上0.44m处流速,顶部流速是指水面处的流速,中部流速是指一半水深处的流速。

表6 三种水位工况下不同部位处的水深 (单位:m)

7.2 挑距

经验证,三种工况下,水舌末端皆落在出水渠段范围之内(不同工况下的水舌挑距见表7)。

表7 水舌桩号及挑距测算 (单位:m)

8 主要结论及建议

在汛限水位、设计水位和校核水位三种工况下,导流泄洪洞的过流能力略大于水力学计算结果;在三种工况下,泄洪洞出口顶板之上水头能满足设计规范要求,不会产生气蚀;在挑角20°和25°时,三种工况下,挑流水舌末端皆落在出水渠范围之内,挑角及反弧设计合理。

鉴于所有工况下,水舌落点皆在出水区内。从安全角度出发,建议对桩号0+628.4m~0+652.0m范围内的出水渠底部采取适当防护措施。

水流试验模拟结果提交设计单位后,经设计优化作局部修改:ⓐ将挑坎调角调整为25°,以提高消能效果;ⓑ加高挑流段胸墙防护高度0.5m;ⓒ挑流消能段混凝土变更为耐磨混凝土标号C50;ⓓ对出水渠底部的素混凝土采取钢筋混凝土防护措施,并延伸河道出流两侧护岸及底部防护范围。目前工程已实现试运行,并经过两个较大洪水期的检验,实测数据基本与试验数据匹配,保障了沿河两岸耕地的安全,工程运用效果良好。