图像学视角再探汉隶《石门颂》书风①

陈 思(清华大学 艺术史论系,北京 100084 )

《石门颂》为汉隶精品,是众多书者取之不尽的灵感源泉。在历代书论中备受赞誉,康有为称之为“隶中之草”,[1]张祖翼赞其“雄厚奔放之气”,杨守敬《平碑记》述其:“行笔真如野鹤闲鸥,飘飘欲仙。”[2]笔者以为,这种从整体观感唤起的通感出发,对书作的体验式品评,虽然非常形象地概括了书风,但难以与实体形式关联。因此本文借鉴图像学微观细化图像的分析手段,以《石门颂》笔画、结体、章法等系统为研究对象,在与其他汉隶比较中,探寻其书风形成的缘由,阐释其因简约带来美的启示。

一 、点画形态——削弱波磔 简古纵逸

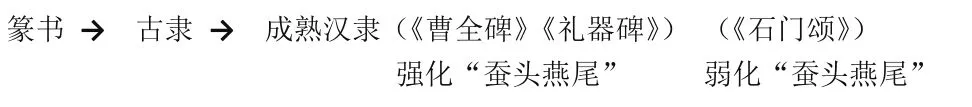

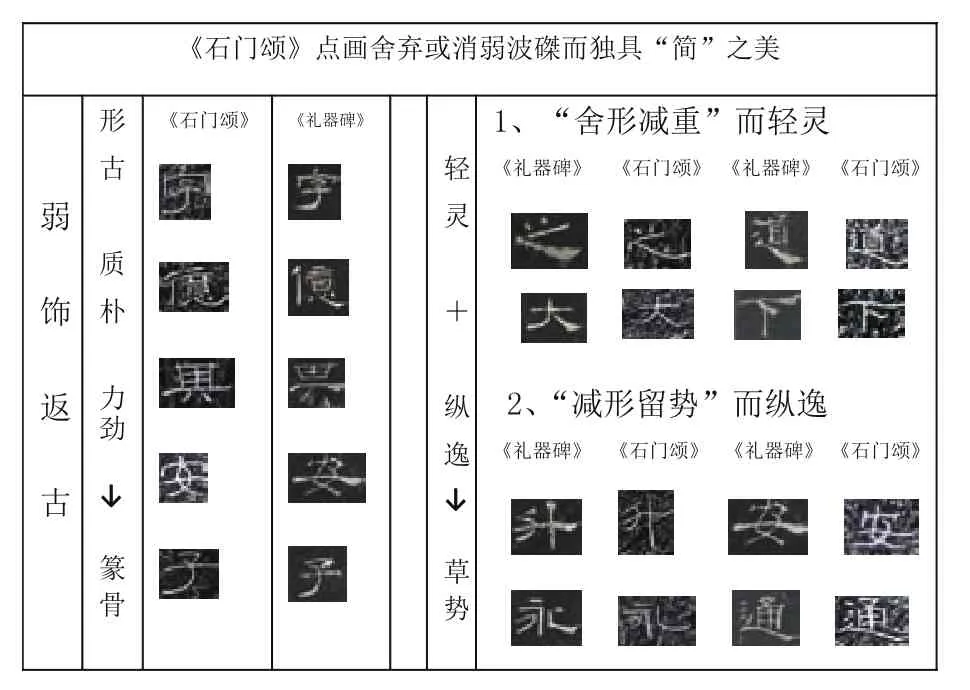

《石门颂》点画绝异于众汉碑,不但跟一般经典汉碑如《曹全碑》《礼器碑》等不同,而且与之并称的“汉三颂”的《西狭颂》《郙阁颂》粗厚雄强的点画形态也是大相径庭。可以看出,《石门颂》整体点画属于细劲一路,通体圆钝,无外露之锋棱,大多无明显波磔呈现。清刚遒劲而非精雕细琢,轻灵飘逸又存有摩崖特有的浑朴苍茫之气势。其最突出的特点是对隶书典型的点画形式“蚕头燕尾”的弱化。我们知道,隶书从篆隶之交的古隶状态,发展到东汉晚期的成熟隶书,笔画中装饰性的蚕头燕尾特质,是经历了一个从无到有,从有到固定的过程。《石门颂》处于东汉中晚期,此时期隶书已经完全成熟,铭石书发展整体趋势是逐步走向程式化,即加强笔画头尾的蚕头燕尾装饰的倾向。而《石门颂》的点画形式却对此趋势反其道而行之,洗净繁冗,减弱蚕头燕尾的波磔,这是一种对于隶书装饰化的“减弱”(表1)。相对于成熟隶书装饰化之“繁”,《石门颂》的点画由于“减”而独具“简”之美感。故其点画之形式美主要体现在五点——简古之形、古朴之质、精劲之力、轻灵之气、飞动之势。 (表1)

1.由简而生古意

《石门颂》这种对于隶书程式化装饰的“简化”,又使得其点画在客观形态上返归与“古”时代的字体篆书、古隶等相近的体貌,隶书本就由篆书隶变而来,从字体演变之趋势来看,由篆书的中锋行笔、首尾匀一、屈曲圆转形态,逐渐演变至篆隶之交时无明显波磔的“古隶”状态,然后逐渐加强笔画提按顿挫,笔画由圆而方,出现装饰性蚕头燕尾,进而形成相对固定的成熟汉隶八分书。而《石门颂》减去蚕头燕尾的华饰,恰好减去了隶变后演化出的成熟隶书固定化的燕尾波磔形态,与其发展前阶段的篆书隶变过程无波磔的“古隶”的浑朴形态非常贴近。因此作为一种形式“上溯”古体状态,使得其点画尤为素朴高古。《石门颂》线条细劲而通体圆钝,末尾不出锋,因此其笔画大多无外露之锋棱,亦无明显波磔,呈现的是圆钝而细劲的流动线条,与古字体“篆”法靠拢,同时在转折处也保留了篆书古风,既有隶书化圆为方的折笔,也有类似于篆法的圆折,均指其对篆书古朴、圆浑、毫无锋棱的“古”因素的贴近,由“减形”而生“古意”。

2.由简而凝精劲之力

在碑学理论中,尤其注重线条中段的凝重力感,称之为“中实”[3],与唐楷等两头重装饰中段相对轻快的点画相反,《石门颂》点画是一种更为凝练力的呈现。其对于头尾装饰的大量舍弃,不止是力在中段的“实”,而是“处处皆实”。观看石刻,给人一种刀“笔”刻入岩石的强劲压力。笔画的粗细会造成视觉压力轻重强弱的变化。根据物理学原理,压强P=F/S,①P=F/S是压强计算公式,即压强等于物体所受压力与受力面积之比在压力均等的情况下,受力面积越小,物体所受压强越大。因此《石门颂》笔画细“线”形,受力面积小,给人强劲地向石面深“钻”的视觉威压,其点画之细反而比起《西狭颂》等粗壮、受力面积比较大的笔画,在视觉效果上向石面内部下钻的压迫感更强。加之其细画的均匀,使得这种视觉压力持续恒定、没有减弱之处,即便是末尾的波磔也不停留、不出锋,不撤力、不收势。仿佛一条线从头到尾一以贯之,不断施加相同的压力向前方艰难行进。对比图中《礼器碑》的笔画,极细和极粗对比强烈,在观感上形成施压前轻后重的对比,《石门颂》给人观感是所有压力都集中施加在一条细线上,形成一种近似“刻划”的“线条”,倘若还原刻刀在石面对抗场景,力在对峙中“紧趉战行”的紧张感便油然而生,没有粗细起伏,使笔在转折处难有稍微停歇蓄力之所。因此《石门颂》细劲的点画,力感呈现方式更加的“显”,倘若力稍微松懈,“细弱”“胆怯”则显露无遗。故行笔之力丝毫不可懈怠,点画虽细,驾驭之却需要更大的掌控性的笔力,持久不懈的势力,无穷的紧张压强感。似把力量全部包裹住,轨迹蜿蜒,破石而溢出。力度和节奏无时不在变化,涩势与冲力化作千钧笔力,极富精劲的美感。

3.“舍形减重”而轻灵

《石门颂》舍去“蚕头燕尾”而减重,点画趋于细而简,带来整体的轻灵之美感,但这种轻灵不仅是相对于笔画沉实的《张迁碑》《西狭颂》,比起以细笔道著称的《曹全碑》《礼器碑》等汉隶,也显得更加轻盈和简约。比如《礼器碑》,虽然大体笔道极细,然而其首有蚕头,末端多有着极为肥厚的燕尾;而《曹全碑》也是如此,虽然笔道细而飘逸,但是蚕头燕尾的装饰细节依存,而《石门颂》则不然,并不仅仅是大体笔道的细,同时减去或者削弱点画两端沉重蚕头燕尾波磔的装饰,如果将《礼器碑》和《石门颂》几个笔画中段调整到同样粗细度进行对比(表2),明显可见,比起《礼器碑》粗厚的燕尾形态,以及压低后再向上的运行过程,《石门颂》大多首尾粗细变化不大,燕尾只有上扬趋势而无明显变粗的形态。换言之,《石门颂》行笔动作和形态变化幅度都要小得多,比起一般隶书笔画行进过程的起承转合,起、行、收笔,亦有一种“减负”之感,比起《礼器碑》单纯精雕细琢的“细”更显身轻无负“飘举神飞”之态。总之,《石门颂》“笔画”抽象而简约,“线条”轻盈而灵动。呈现字体形态的除去繁冗,显出的秀气,独具一种不事雕琢、自然落拓、草草不工的简约之美。

4.“减形留势”而纵逸

《石门颂》在减去隶书“蚕头燕尾”形式,贴近篆书的同时保留了隶书精神的飞动之势。虽然其在点画线条形态上接近篆书的圆浑状态,但其中仍然存有一种张扬的势力和外露的精神,与篆书“玉箸”②“玉箸”原指玉做的筷子,现比喻小篆笔画匀圆,形如“玉箸”含忍内藏、藏器于中的含蓄神情、冷静理智的端庄气质是不一样的,其点画细而刚健,内蕴的力量奔涌而出。笔者认为,这是由于其对隶书因素有选择的扬弃,“舍形留势”所致。

由于摩崖各种实际条件所限,较碑刻的成熟汉隶如《礼器》《曹全》等的蚕头燕尾波磔因素或多或少都有所舍弃,这并不少见,关键是所舍弃和保留的因素有所差异。比如《西狭颂》摩崖对于汉隶蚕头燕尾因素的舍弃,多是保留笔画形的主体而舍弃波磔走势,“蓄势不发”,而《石门颂》摩崖对蚕头燕尾的舍弃,则是一种“去形留势”,即舍弃燕尾的波磔之“形”,而留下燕尾飞扬之“势”。其虽然在末尾没有形成肥厚上翘出尖的燕尾形态,但是上扬的趋势却被保留了。因此,一方面因笔画体积减小而显轻,另一方面飞动之势却依旧显著,突出外扬,绵延不绝。

如《石门颂》的走之底部件(见表2),虽然没有燕尾的形态,但可以看到,末尾三分之一部分,有明显向下行然后上翘的动作,本来要此动作形成燕尾形态,却以一样的粗细的趋势来表达。

因此笔道无张扬之形而有张扬之神、势。以此区别于古体篆法的纯粹内敛、冷静与肃穆,在含有篆书古意形态的同时保持典型的隶书点画神韵。虽然减去隶书的蚕头燕尾的装饰,却保留着隶书特有的外扬放逸精神。结合第一点的形式的极简,使其飞扬程度甚至超出其它隶书,向着草书之势贴近。清代康有为提出,汉隶有“篆、楷、行三体,《郙阁》《夏承》等为“隶中之篆”,《张迁》《孔彪》等为“隶中之楷”,而《石门颂》为“隶中之草”。[1]799正因其具有不似隶书的起承转合、起收行笔,而是如草书一般具有抽象的“线条感”,而其运行过程也趋于极简,行进之势也格外纵逸。

综上四点,《石门颂》的点画形态独特性正在于其对隶书元素有选择的扬弃所获。舍弃波磔之形而保留飞扬之势,上溯古体篆法之古风,又不失隶书本身之精神,笔画细瘦的外形内含劲挺的威压,在强大阻力下放肆游走;犹如“野鹤闲鸥”的轻盈灵巧中又呈现出一派气势飞扬。其力之强,在势而不在形,在成熟汉隶中因舍形留势而独具简约古朴之强大势能,将“简古轻灵”“势力无穷”看似矛盾的美感统一于一身,从而形成一种“脱胎换骨、飘举神飞”之美感。点画形态与众汉碑差异(以《石门颂》与《礼器碑》拓片图像比较为例)

表2 《石门颂》与《礼器碑》点画差异比较

表3 《石门颂》与诸汉隶风格比较

二 、结体疏朗:细劲点画 + 宽博间架

《石门颂》结体呈扁方形,平稳中透露出雅正之韵,但其结构之灵活,兼具宽博舒朗和开张恣肆之美,在成熟汉隶中也是颇具特色,其空间的气韵流动、结体的自如舒展,同时在构型细节中极尽变化之能事,常常通过重心的位移及部件的摇摆腾挪,于欹侧中造险,形成篇章的波动韵律,从而让整体结构具有自由灵动的趣味。

1.宽博疏朗 气脉贯通

《石门颂》的结构形式是极为宽博大气的,结构内部空间大,通体充盈着流动的气韵,而又以其笔画的细劲和结构的宽博这组略带矛盾的元素组合产生一种特殊美感。汉隶结体大致分两类,其一,中宫紧收笔画四面伸展的“紧结”[4];其二,内部宽容笔画不事纵逸的“宽结”[4]83,结体与不同形态的笔画结合生成不同的风格,比如,粗画配合“宽结”则成雄伟之体;细画搭配“紧结”则显秀丽之姿;粗画加上“紧结”则生严峻之气;而《石门颂》则呈现出一种新的独特组合——细劲点画加上宽博间架,即雄阔的体态与劲秀的筋骨(雄与秀)这一矛盾在此得到了有机的融合和统一,更加增强了字内空间的舒朗度。

其宝盖头或带宝盖形的字,内部显得空阔,似乎有一股流动顺畅的气韵,如“宣”“虐”“堂”等字可以看到,这种结构的共同特点是“宝盖头”覆盖面很大,框住了一个空间,其内存纳的部件相对收小,从而形成外框与内部构件之间更充分的留白,字体内部空间更宽舒,空气流动更通畅。同时,笔画的细劲使得这种宽结体更充盈着空阔明朗的意境。

值得注意的是,《石门颂》结体之“气”的流通,有其宽舒空间留白作保证,与此同时还注重笔画之间的“断”与“连”的换气。如包围结构:“围”“四”“自”“由”,往往不将四面都封闭,接口处并不一味粘连,而常含断之妙,有断有连,或似断非断,使得笔画之间留下气口,让空气自由进出流动。另外,转折、接口处用“断”与“搭”形成气口。如在隶书“折法”上或用筋劲的折钗股,还常用简练斩截的“接搭”方式,如“守”“虐”“司”,笔断意连,气脉通畅。

故《石门颂》不论是宝盖头的宽大,还是笔画间存有气口,都在结体上形成一种妥帖的“留白”,一种特别具有包容性的宽舒美感和清雄气象。符合“疏处可以走马,密处不使透风”,[3]641虚实相生、知白守黑的美学原则。独具宽博、疎朗、宽容之韵致。

2.放纵恣肆 缩放自如

《石门颂》结体之奇特,不像其他宽博结体见长的隶书,内部宽舒而外部则紧密,《石门颂》整体结构的宽结,在于内部舒朗的同时,外部也甚为宽松,笔画尽情舒展开张,一任自由,呈现“宽博”与“放纵”同时并举的态势,给视觉带来强大的冲击力。因而比起其他汉隶都要显得更为潇洒恣肆。

最为典型的是对于某些字采取纵情伸展主笔的方式,自如地将点画向四面延伸,释放精神的张扬。此类字的结体,往往在字中让力向着多个方向发出辐射状,大胆地延伸,形成结构内部的张力,在力的拉锯中平衡。如“ 升”,横的波磔之势向右上角延伸,长竖一泄直下,而撇画末段向着左方跷起踢出。“載”,左边的“車”部件下坠,而右边燕尾有向右飘出的伸展之姿。此外,“者”“必”“下”等字,也各具这种向各方向辐射发力的状态,形成恣肆之感。

有时候,还会运用部件之间长短、大小、缩放,通过部件间关系的对比,形成更加具有强烈对比视觉效果的纵横捭阖,最有特点的是以捺为主笔的走之底结构的字。其被包围的部件向走之底的左边极尽靠拢,而让走之底的卧捺放肆伸出。如,、、中间的部件为紧缩部分,与卧捺伸展恣意形成鲜明对比。走之底的捺则如同船一般,处于半包围状态的中部件安坐船之上。再如“有”,“月”部件缩于左侧,形成横画向右侧极度伸展的态势。“若”“恩”,或“卄”或“因”也是偏于左侧,“若”之长横画,“恩”字“心”部件之卧钩均向右伸展。“功”之“力”部件向左下方纵情伸展,使收缩的“工”被撇画所承托。

《石门颂》极具特点的是,有一些开张的字并不以中宫紧缩为对比,中宫开阔而外围依然向四面伸展,形成既宽舒又开张的局面,比如“其”之横画纵情向左右延伸,但上方部件的中宫并未进行收敛,而是依然疏阔。对比《曹全碑》的“其”,同样横画伸展显得宽舒,但是上面部件中宫显得特别紧缩。

此外,篇章之中,有三处最为强烈的竖向延伸,更是这种极端自由放纵精神的集中体现,类似汉简中的拖长笔书写方式。分别是第三行“高祖受命”之“命”、十一行“武阳王升”之“升”、十七行“世世叹诵”之“诵”,这三个字的三笔长竖极富特色,迤逦而下,一泻千里。“命”字的长竖,受斜于其下的一道山石深痕影响,而“升”字并未有山石棱痕,当是有意识所为。书者以毫无造作的垂笔表达出旷达、飞扬的情怀。

3.挪移造险 跃动奇趣

《石门颂》结体精妙之处更在于,结构的大体平稳前提下,或重心偏移、或构件的左挪右摆、或部件倾侧变化……营造一种欹侧之势、险绝之局,形成字的跃动感,从而带动篇章的节奏与韵律,这在其他汉隶中是较为少见的。

这些部件的腾挪、重心偏移、字势偏侧,不仅使得字体富有趣味,也增添了章法的活泼性。(见表4)

三、章法之妙:局部参差,大局规整

《石门颂》虽居山野,然其布局并非完全放肆不羁,其大体遵循纵横对齐的排列规则,每行字数大体相当,三十字左右,呈现出一派儒雅之风。即便局布由于山体条件所限,遇山石裂纹、凹凸等情形,还屡屡进行调整,或左右挪移,或大小缩放,或重心上下迁移,尽力维持字阵的秩序,及整体篇章的平衡。(见《石门颂》拓片局部图)

表4 《石门颂》结体特征

《石门颂》拓片局部图

1.平中寓奇 稳妥中含跃动

整个篇章之中,并不是一味开张,或一味内敛,而是以大小、缩放、长短字的变化组合,形成自然起伏的字阵,唤起整局的节奏感。

文中分析其结构,就有不少单字在自身欹侧造险、重心左挪右摆中形成平衡,这些具有意趣的字居于篇章里,又成为调动篇章动感的活跃因子,牵引着整体篇章气韵的波动。比如,第十七列中段“永同春秋”,“永”重心偏右,“春”下面部件“日”向左偏移,字组因各字内或重心或部件的偏移,视觉效果上产生左右摇摆的动感。再如第十三列末尾两字“贬若”虽居同列,位于一条线上,但因为“若”字“口”部件的左移,顿使两字之间形成上偏右下偏左的错落感。第四列末尾“至于永平其有四”,虽然这几个字摆布整齐,但由于各字中心的左右摆动游移,行气的波动也油然而生。

字的波动与跳跃,在布局调整中形成和谐之因子,充斥在《石门颂》的篇章中,因此透过大体排列整齐的表象,可以感觉到字阵的跃动感,看似欹侧却又处处和谐。

2.同字异形,平添篇章形式美

《石门颂》同字颇多,在篇章结构组织中,同字异写,或相似结构采取不同结体方式,或相同结体,采用不同笔调,使得本来重复之字转化为丰富多彩的异样字,给篇章布局增添形式美感。

相似部件的字,以走之底、宝盖头为多。

如走之底结构方式,有的平整稳妥,有的偏侧造险,其卧捺之势或平展,或上倾,或下斜;卧捺之形或直、或弧、或多折,形态多样。如:

宝盖头结构:其宝盖头或大,或小,或长,或短,姿态各异。如:

《石门颂》章法之中,同字异写之妙,变化多端,不论出自有意或无意,都相当大程度的参与篇章形式美感之呈现。

总而言之,《石门颂》整体篇章平中寓奇,意趣横生,其正贴合了草书符号化、富于变化飞动的精神。其令人胆怯不敢学,不是极端雄壮,而是无形捉摸不透、无处不在的力,与汉三颂其他两颂比较起来,《西狭颂》《郙阁颂》代表一种狮子搏象的沉雄朴茂之力,《石门颂》体现的则是一种举重若轻、悠游从容的力量。其力感并不完全显露于形,也不是天真不受控制的随意而为,是以强大的掌控感和全局感,貌似不经意的统御控制着阵势之中的各个因素。笔画力透石棱的行进、化形为意的气度,精神外放而锋棱不露。结构于疏阔开张中充盈流动的气韵、收放自如间显奇变横生的形态,其“雄厚奔放之气”与自由逍遥的美感来源于自如驾驭矛盾的统一、灵动与劲挺、雄阔与清秀、野逸与雅正共存,从而控制神妙中的整体感,呈现恣肆而又并不完全释放展露,收放自如,更留有想象空间和不尽之势。如瑶台仙人,御风而行,不知其所起,亦不知其所止。

四、结 语

综上,《石门颂》集“隶神、篆骨、草势”于一身,具遒劲、凝练、充满飞扬之势。在很大程度上得益于笔画之简,换言之,《石门颂》笔画因减繁趋简而凝练,减形就势而飘逸,结体其宽博也因笔画的细劲而尤为清朗。

张祖翼评说:“三百年来,习汉碑者不知凡几,竟无人学《石门颂》者,盖其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学,力弱者不能学也。”[5]这种雄逸气势不靠方笔、锋棱、粗画来展现,比起《西峡颂》摩崖,沉厚粗壮的力感;比较《礼器》碑,粗细变化强烈的笔画,《石门颂》展现的是这样一种因凝练、纵逸的细线,在披荆斩棘行进中表现力与美的高度融合、势与韵的充分展示,以简约表达其丰富内涵之美。①备注:文中图表均为笔者自制。