汾州府的遗迹

撰文晋子 董卫娟 供图 孟杰(部分)

从时间的深处出发,沿路在汾阳的溪流山川里穿行,浪花四溅,击打着岁月的滩头。有些沉重的石子不能顺流而下,被留在了历史平缓的河床上。于是,我们走过汾阳悠长深邃的历史河床,漫拾往事的遗迹。

三皇庙

孝义三皇庙

五佛楼

太符观

文庙

周朝建县 历史延宕两千余年

《经汾阳旧宅》

唐·赵嘏

门前不改旧山河,

破虏曾经马伏波。

今日独经歌舞地,

古槐疏冷夕阳多。

汾阳因位于汾河之阳而得名。周天子封古兹国时,汾河将黄土高原一分为二,汾阳的历史阀门也随之被先民打开。

《明史·地理志》记载:“汾阳县,奉宋金元汾阳军,汾阳军取义则因地当汾河之阳。始建于春秋初期,为瓜衍县,属并州。”汾阳的历史可以推演至2600年前的春秋时期。《左传·宣十五年》记载:“晋候(景公)赏桓子狄臣千室,亦赏士伯瓜衍之县(公元594年)。”这里记载的瓜衍县就是汾阳,隶属于并州。《国语》 中有关“夷吾封中大夫里克以汾阳之田”的记载,是目前存世史料中关于“汾阳”一词的最早记载。

战国时期,汾阳属赵国,名兹氏县。此后,汾阳历经辗转,改名兹同、隰城、南朔州、介州、西河郡、浩州等。明洪武元年(公元1368年),设汾州(直隶州),统领平遥、介休、孝义三县。明万历二十三年(公元1595年),设汾阳县,并一直沿袭至清代。

经济与文明随行。两千多年来,汾阳城在历史的隧道中渐渐成长为一棵苍槐,守望着汾河两岸的生灵百姓。自明代中期起,汾阳已是秦晋通商的旱码头。遥想当时,通行的道路越过了山丘和平地,四通八达。在城头铁鹤的俯瞰下,汾商队伍浩浩荡荡,走出了一个又一个晋商奇迹。

文庙魁星楼

汾阳王府

钟楼

古城双铁雁

祝融之城 三晋古邑今何在

汾阳古城北城墙上有一对铁雁,是汾阳的吉祥物和标志。汾阳有民谣曰:『铁雁镇石雁,清官永不断。』原来,汾阳城西北有一座子夏山,山势如同从天边扑冲而来的雁阵。民间传说『石雁照汾州,清官不到头』。明万历年间汾州知府刘一佺请匠人铸造了两尊铁雁,置于城墙北门城垣上,借以镇压子夏山的煞气。自此后,汾阳清官的命运好多了。刘一佺也很快升职。后来,历代汾阳官员对铁雁都分外重视,而当地百姓也视铁雁为吉祥物。铁雁倾注了汾阳人世代盼官清廉的美好愿望,是汾阳古城的魂。

“天下第一塔”文峰塔

汾阳偏居汾河之阳,多少有些“受命于天”的意味,因此得名“汾阳”。作为三晋古邑,在很长一段时间里,汾阳都处于北方游牧民族与中原民族的交融地带。春秋时期,汾阳县域范围大约在汾水之西,北至平陵(今文水县),东至邬(今介休县)、祁(今祁县),南至杨氏(今洪洞县)、平阳(今临汾县),向西为河水(黄河),中部横贯孝义、平衍地区,其实不过是弹丸之地。

如今,汾阳居于三晋腹心、太原盆地西侧,在文水、平遥、孝义以及离石等县城中间,囊括了汾河以西1179平方千米的范围。汾阳得天独厚的地理位置如《汾州府志》中所描述:“左带汾河,右阻金岭,背倚汤泉,面控孝义。山川峭拔,美哉山河之固。”

聪慧的汾阳先民懂得利用汾阳得天独厚的地理条件。与中国古代建筑以正北正南朝向为佳的理念不同,汾州古城的中轴线与子午线成33度夹角,所有建筑整体向东偏转约45度。这智慧的轻轻一转,使得汾阳所有朝向的房室都可以分享光照与温暖,汾阳遂成稀有的四面向阳之地。也许正是因为这个缘故,汾州城自古就有“祝融城”之称,而祝融正是中国古代传说中火神的名字。

汾阳古城的整体建构理念充分体现了古人天人合一的居住观。古人运用智慧,巧妙应对和化解困难,化不利为有利,以实现安居乐业的目标。

汾州古城由主城和东、西、南、北四关城拱卫而成,是罕见的“五座连城”。四关城墙虽不及主城雄伟,但也高大厚实,使用了大量包砖。在城垣中,王府、庙宇、书院等建筑占据了大部分空间,居民只能在城外开辟生活区。久而久之,形成了东、南、西、北四个聚居区域。几百年来,汾阳城规模宏大,王府、书舍、庙堂随处可见。明清时期的汾州府是在元至正十二年(公元1352年)汾州知州朱赟修筑的城垣的基础上建起来的。当时是规制 “周九里十三步、崇三丈二尺”(周长4522米,高10.7米)的土城垣,尚未包砖。城内有西府街、府学街、太和桥街等“九街”和养济巷、豆腐巷等“十八巷”。

令人叹惋的是,昔日辉煌没能跨越时光的鸿沟。经过战乱和天灾的涤荡,汾阳古城内钟楼、鼓楼、文庙、永和王府、庆成王府等古建,在风雨飘摇中湮灭于历史长河中,仅存些许遗迹,成为供后人复建时用的DNA。

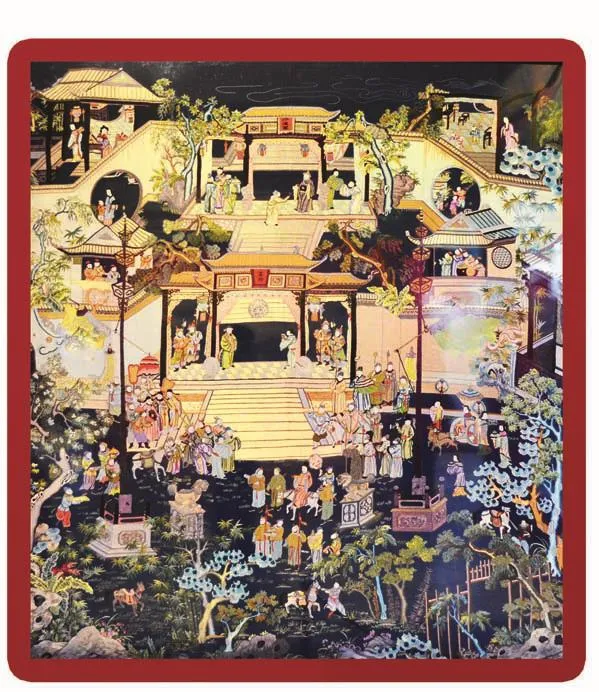

砖雕《郭子仪拜寿图》

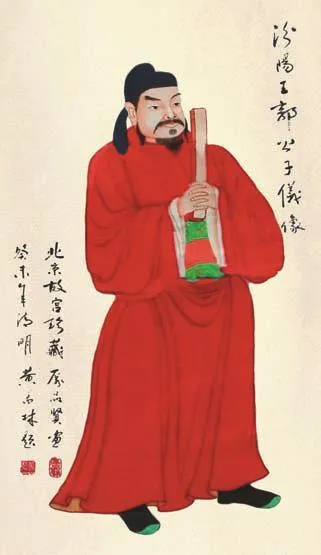

唐代郭子仪画像

汗青人杰 汾阳风骨绵延传承

《汾阳王赞》

唐·李白

将军少年出武威,

入掌银台护紫薇。

平明拂剑朝天去,

薄暮垂鞭醉酒归。

爱子临风吹玉笛,

美人向月舞罗衣。

畴昔雄豪如梦里,

相逢且欲醉春晖。

汾河水犹如母亲温柔的手掌抚过苍茫土地。一寸寸移过的悠悠岁月里,一大批青史留名的人物像浪花一般涌现出来。

李唐中期,李世民的子孙已然式微。时任朔方节度使的郭子仪被启用平叛,最终力挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾,因战功卓著而受封汾阳王。如今,唐风盎然的汾阳王府坐落于文湖畔,红白相间的屋宇上镌满了彰显郭氏祖迹的辉煌。

相较武功而言,汾阳人更重文治。从明朝万历年升府至清末的300多年间,汾阳出现了府、州、县三座文庙煌煌并立的文化奇观。汾水西岸,唐代文人宋令文与其子宋之问、宋之悌先于北宋“三苏”创出“一门三进士”的文坛佳话。宋令文、宋之问、宋之悌父子三人诗、书、画各占一绝,闻名天下。宋时,“百胜将军”狄青因战功由士卒升至枢密使,体现了汾阳人文武并重、勤奋进取的本色。明代有数学家王文素,其所著的《新集通证古今算学宝鉴》代表了当时我国数学研究的最高水平。孔天胤、朱之俊、曹慕堂,以及清朝最后两位进士常棣华、王式通,均以诗文著名。他们的丰功伟业激励着汾阳子弟贾樟柯从中国走向世界的大舞台……

简牍里的磨痕留给了莘莘学子,铮铮铁骨是汾阳人的脊梁。汾河水千年流淌不绝,汾阳人绵延不已,汾阳精神连续不断。

杏花烟雨 一脉清香飘千年

《汾上惊秋》

北风吹白云,

万里渡河汾。

心绪逢摇落,

秋声不可闻。

汾河穿过黄土高原,在平均海拔上千米的沃土上孕育出美酒—汾酒。6000年传承历史,1500年成名史,800年白酒祖庭地位,历千年而绵延不绝,这是汾酒。岂止是中国,在世界范围内,能比肩者亦不算多。汾酒承载着中国传统文化的悠长和晋商勤奋不息的奋斗精神,担得起“国酒”的名号。

《北齐书》记载,北齐武成帝高湛在晋阳写信给河南康舒王孝瑜,信中写道:“吾饮汾清二杯,劝汝于邺酌两杯”;宋代的《北山酒经》记载“唐时汾州产干酿酒”;宋代的《酒名记》中有“宋代汾州甘露堂最有名”之句……一杯酒中有帝王的牵挂,有盛世的繁华,也有诗人的轻叹。

汾酒与大唐盛世和诗歌缠绕了几百年。山西是大唐的龙兴之地,也是皇亲贵胄和文人雅士幽思的圣地。杏花村旁边的文水县是一代女皇武则天的家乡。唐代重臣郭子仪平定安史之乱后,受封为汾阳王。“酒仙”李白、“酒圣”杜甫、“醉吟先生”白居易先后来到杏花村。《汾阳县志》中就有 “太白何尝携客饮,醉中细校郭君碑”“并汾阳路满光辉”等诗句。一朵杏花,飘散在酒里,浸泡了千年;一曲牧笛,流淌在酒里,回响了千年。

清朝的几百年间,汾酒一直展示着唯我独尊的王者风范。公元1707年除夕,被康熙皇帝誉为“清廉为天下巡抚第一”的吏部尚书宋荤,在恭王府举行了一场诗酒盛会。《四库全书》收录了翰林和状元现场所作的全部诗歌。“滦鲤登盘美,汾酒开瓶馥”“汾酒滦河鱼,割鲜斗芳甘”,在诗情画意间,文人学士颂扬了美酒和太平盛世。清新自然、淡雅悠远,是中国文人的审美取向;道法自然、得造花香,则是中国白酒的最高境界。汾酒以地缸发酵的方式避免了酿酒原料与土壤和杂质接触,从最大程度上保证了白酒的清香和纯净。淡雅清香的汾酒与香味浓烈的白酒相比,更符合东方人的审美情趣。清代著名诗人袁枚的《随园食单》代表了清代文人的生活情趣,该书把汾酒誉为“天下第一烧酒”。

汾酒是晋商精神的活化石。晋商文化和汾酒历史交相辉映。如今,经历了战乱、动荡、萧条、坎坷之后,盐商、茶商、票号、会馆已成为历史遗迹,只有汾酒还流淌着晋商精神。汾酒仍沿用古法酿造,这份固执源自汾阳人骨子里的倔强,也是他们对历史的敬仰。

汾酒的足迹伴着汾阳的历史共同修行,在唤醒农耕文明的黎明后,又将那份清芬和甘醇沉淀下来,藏在汾阳人的深情里,日久弥香。

杏花村汾酒博物馆