1976—2013年三江平原景观生态风险变化及驱动力

刘春艳,张 科,刘吉平

吉林师范大学旅游与地理科学学院, 四平 136000

自然生态系统为人类社会发展提供了重要的物质基础和生态服务,其结构与功能的持续稳定已成为人类社会发展的先决条件[1]。然而,人类社会的不断扩张使得全球绝大部分区域的自然生态系统都直接或间接地承受着人类活动所带来的压力和胁迫,这些压力和胁迫导致了诸多的生态风险[2]。生态风险是一个种群、生态系统乃至整个景观的生态功能受到外界胁迫,从而在当前和将来对该系统的健康、生产力、遗传结构、经济价值和美学价值产生不良影响的一种状况[3]。作为尺度研究评价指标,景观生态风险是指自然或人为因素影响下景观格局与生态过程相互作用可能产生的不利后果。景观生态风险评价依托景观生态学的生态过程与空间格局耦合关联视角,更加注重风险的时空异质性和尺度效应,致力于实现多源风险的综合表征及其空间可视化。因此,景观生态风险研究可以为区域综合风险防范提供决策依据、有效指引区域景观格局优化与管理[2]。近年来,国内外学者对不同区域生态风险进行了广泛而深入探讨。国外学者研究主要集中在基于区域尺度的景观生态风险评价及其方法和模型的探讨[4]。如Ayre等[5]运用贝叶斯网络模型,对美国俄勒冈州森林景观进行生态风险评价, 而Molinos等[6]通过对当地气候条件度量,研究了日本海洋保护区的生态风险状况,Bayliss等[7]将Ranger铀矿点源风险与弥散景观尺度风险进行比较,定量化研究了澳大利亚卡卡杜国家公园Magela Creek泛滥平原的生态风险,Paukert等[8]从土地利用变化和景观结构角度构建了景观尺度上的生态风险指数。国内相关学者利用景观格局指数比较不同景观之间的结构特征,揭示了景观生态风险动态变化过程及其时空规律[9]。如许妍、巩杰、凡姚申等[10- 12]利用景观指数分别对太湖地区土地利用、甘肃白龙江流域和舟山朱家尖岛的景观生态风险格局进行了研究,取得了较好的研究成果,这些研究成果主要涉及土地利用生态风险评价、流域生态风险评价和海域生态风险评价等。尽管目前景观生态风险研究已成为国内研究热点之一,但国内研究学者对景观生态风险驱动力的研究多从定性方面进行分析,缺乏定量的研究手段,本文利用地理探测器进行定量分析景观生态风险变化及驱动力。目前地理探测器主要应用于土地利用、公共健康、区域经济、区域规划、考古、地质、气象、环境、污染、遥感和计算机网络的研究[13],但在景观生态风险变化与其驱动因子定量研究中尚不多见。三江平原作为我国最为集中的沼泽分布区和重要的商品粮基地,研究其景观生态风险格局对区域环境保护和国家粮食安全具有重要意义,同时丰富了景观生态学理论,也为景观规划和管理决策提供了辅助手段。本文以三江平原为研究区域,基于GIS和RS技术研究三江平原景观生态风险的时空动态变化规律,并利用地理探测器研究三江平原景观生态风险变化与其驱动因子之间的定量关系,比较不同驱动因子对景观生态风险贡献量的大小,为三江平原可持续发展提供科学依据。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域概况

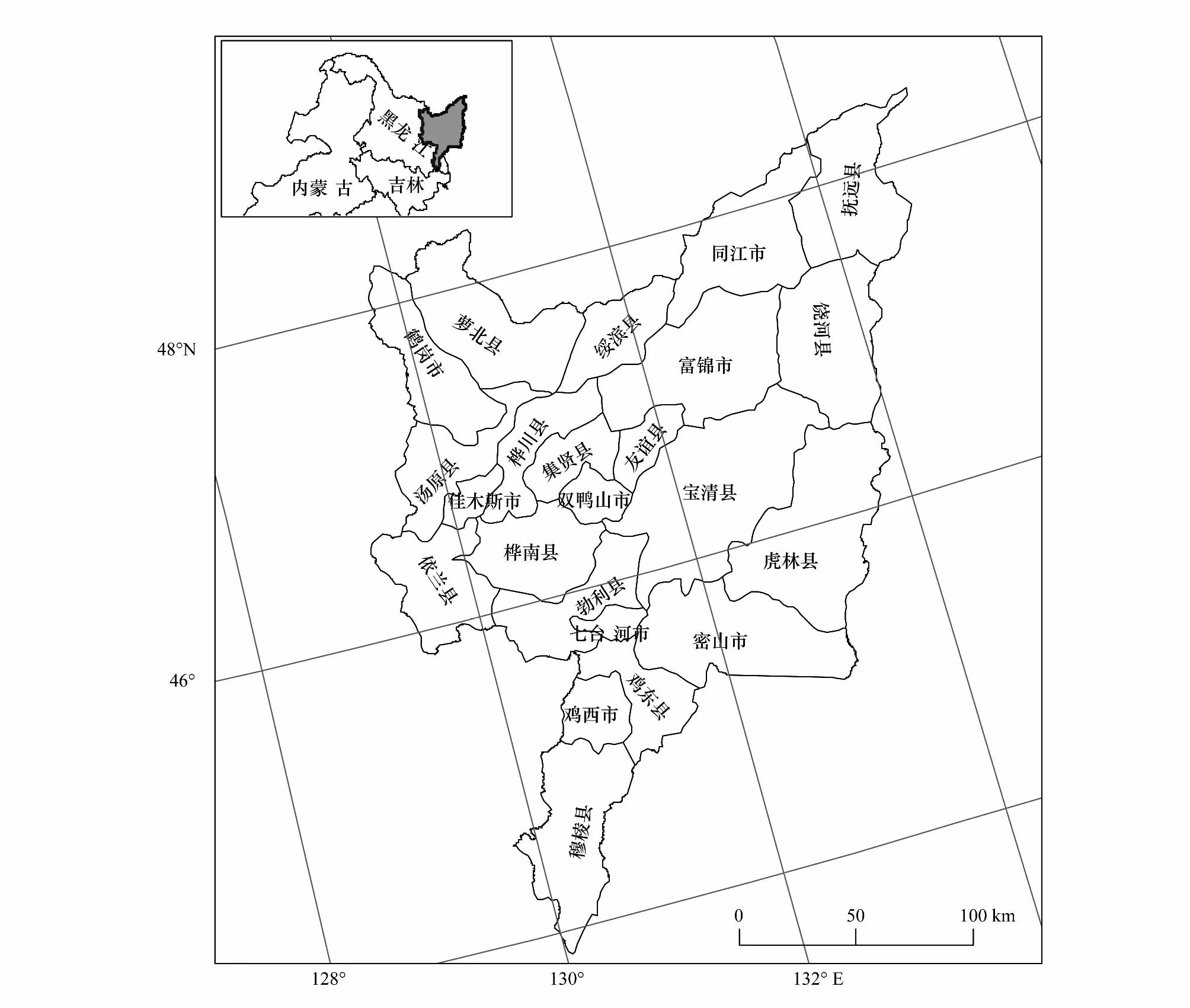

三江平原位于我国东北部,黑龙江省东部,总面积为10.89×104km2,是由黑龙江、松花江和乌苏里江冲积形成的低平原,位于43°50′—48°27′N,129°30′—135°5′E,包括佳木斯市、鹤岗市、双鸭山市、七台河市、鸡西市所属的21个县(市)和牡丹江市所属的穆棱县、哈尔滨市所属的依兰县(图1)。三江平原属温带湿润、半湿润大陆性季风气候区,年均气温2.5—3.6℃,10℃以上活动积温2300—2500℃,年降水量500—600 mm。在三江冲积低平原和兴凯湖冲积、湖积低平原内,沼泽植被大面积分布。土壤类型主要有草甸土、白浆土、暗棕壤、沼泽土,土地的自然肥力较高。三江平原地势总趋势是西南高,东北低。三江平原的经济产值以农业经济为主,并且农业以种植业和牧业为主,林业和渔业比重相对较小。20世纪90年代中期,三江平原的粮食种植结构发生了较大变化,由种植大豆、小麦为主的农作物逐步向种植大豆、玉米和水稻为主转变,尤其是水田发展迅速[9]。

图1 三江平原位置图Fig.1 Location map of the Sanjiang Plain

1.2 数据来源与处理

选取三江平原1976年、1995年和2013年遥感影像为数据源。其中,1976年采用Landsat MSS影像,分辨率为80 m;1995年和2013年数据源分别来自于Landsat TM和Landsat OLI遥感数据,分辨率为30 m。遥感数据时相均为5月中旬—9月中旬。为了减少影像分辨率对景观格局指数计算的影响,将各时期的遥感影像分辨率统一重采样为80 m,对遥感影像进行几何校正和图像增强处理,建立图像解译标志,然后进行人工解译,同时根据研究区的特点和分析精度要求, 参照 《土地利用现状调查技术规程》[14]和《中国资源环境遥感宏观调查与动态研究》[15],将三江平原景观类型划分为6类:农田、林地、草地、水域(包括河流、湖泊和水库)、居民建设用地和湿地(包括沼泽和滩涂)。经野外调查验证其准确率达到92%,满足本研究需要。

驱动力分析中的气象数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/);土壤类型数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/);DEM 数据由马里兰大学地球科学数据中心(http://glcfapp.umiacs.umd.edu/)提供;地貌类型是直接对三江平原地貌图数字化处理,并进行归类合并;居民点是通过提取三江平原土地利用图而获得的,然后采用ArcGIS进行缓冲区分析,得到各评价单元距居民点的距离;保护区是直接数字化研究区中各自然保护区的规划图获得。

1.3 研究方法

用Fragstats 3.4软件计算研究区6种景观格局指数。为了更好的研究三江平原3个时期景观风险指数的时空差异,本文采用网格分析法,计算不同时期各网格的景观风险指数,并采用克里格插值对景观风险指数进行插值,得到三江平原景观生态风险分布图,进而对研究区生态风险空间特征的动态变化进行分析,并利用地理探测器定量分析景观生态风险变化的驱动力。

1.3.1景观生态风险小区的划分

结合三江平原的面积和研究尺度,参考相关文献[9- 12],将研究区划分为10 km×10 km的网格单元,共划分风险小区1222个。

1.3.2景观生态风险指数的构建

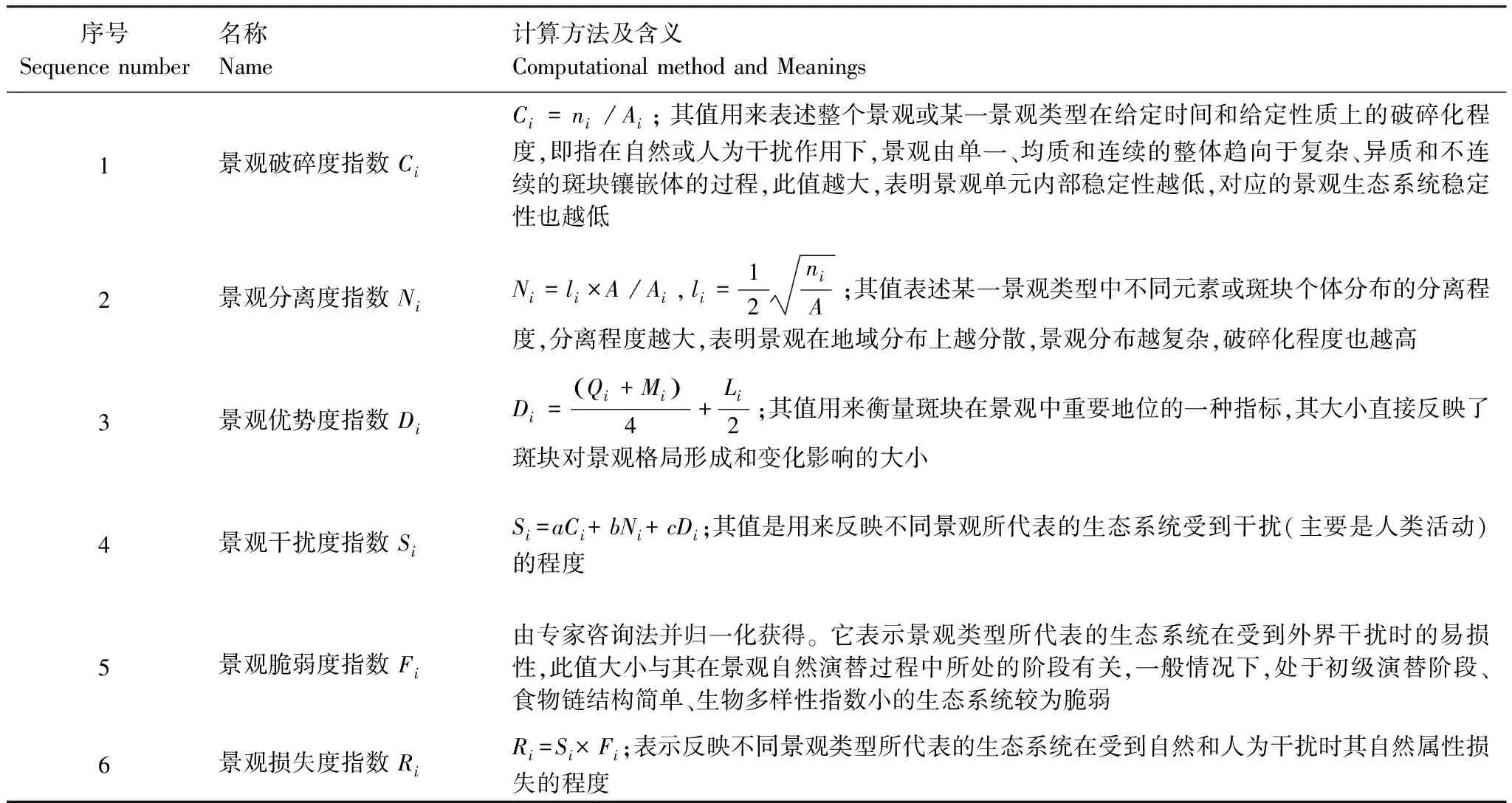

研究选取了6个景观指数进行分析:景观破碎度、景观分离度、景观优势度、景观干扰度、景观脆弱度、景观损失度。景观干扰度指数由景观破碎度、景观分离度和景观优势度叠加所得, 计算方法参见文献[16];景观脆弱度指数由专家打分法获得(表1);在此基础上通过景观脆弱度指数和景观干扰度指数构建景观生态风险指数。

表1 景观格局指数计算方法

ni为景观类型i的斑块数;Ai为景观类型i的总面积;li为景观类型i的距离指数;A为景观总面积;Qi=斑块i出现的样方数/总样方数;Mi=斑块i的数目/斑块总数;Li=斑块i的面积/样方的总面积;a,b,c为相应各景观指数的权重,且a+b+c=1,根据分析权衡,并结合前人研究成果,认为破碎度指数最为重要,其次为分离度指数和优势度指数,以上3种指数分别赋以0.6,0.3,0.1的权值

最终得到景观损失度指数(Ri)以及景观生态风险指数(ERI)计算公式如下:

Ri=Si×Fi

(1)

(2)

式中,Ai为区域内景观类型i的面积;A为景观总面积,Ri为景观损失度指数。

1.3.3地理探测器

地理探测器由风险探测器、因子探测器、生态探测器和交互作用探测器四部分组成[13]。风险探测器用来探测风险存在的区域,生态探测器主要用于探测不同因子在影响景观生态风险空间分布方面的作用是否有显著差异,因子探测器用于检验某种因子是否是形成该景观生态风险空间分布格局的原因,交互探测器可以用来识别因子两两之间的交互作用[17]。由于本文主要定量分析各驱动因子对三江平原景观生态风险变化的贡献率大小,交互作用探测器虽能解释各因子间的定量关系,但受文章篇幅所限,加之交互作用的机理较为复杂,因此本文选取“因子探测器”。

因子探测器,用因子的解释力PD,H进行判断,解释力越大,因子对于景观生态风险变化的贡献量越大,即关系越密切,反之则越小。计算方法如下:

(3)

(4)

式中,D为影响因子,H为景观生态风险值,PD,H为D对H的解释力,即贡献量[13]。

1.3.4人为干扰度的架构

为了分析三江平原人为干扰度对景观生态风险的影响[18],根据前人的研究成果[18- 21],结合研究区的景观类型和实际情况[9],对研究区的6种景观类型进行人为干扰度指数赋值[22]。

某个网格单元的人为干扰度计算公式为:

(5)

式中,D为某个网格单元的人为干扰度,HIi为第i类景观类型的干扰度指数,Si为第i类景观类型的面积,S为网格单元的总面积。

三江平原景观生态风险格局的时空性差异是自然与社会经济要素共同作用的结果。本文选取地貌、海拔高程、河流、土壤、降水量与气温作为自然驱动因子,选取距居民点和保护区距离、人为干扰度作为人为驱动因子。

2 结果与分析

2.1 景观格局动态变化

利用Fragstats 3.4软件,得到研究区1976、1995和2013年各景观类型的景观格局指数。由于自然胁迫和人类活动的干扰,导致各景观类型面积及斑块数的变化, 进而导致相应景观类型风险指数的变化[23],农田和林地为三江平原主要景观类型;湿地次之,面积呈不断减少趋势;居民用地最少,但其面积在缓慢增加。从景观类型面积和斑块数量上看,农田和林地斑块数量均呈先降低后增加趋势,农田面积不断扩大,导致农田景观破碎度指数和分离度指数不断降低,引起农田生态风险指数下降,农田景观类型空间分布特征由初期小块随机散落分布变为集中连片分布;林地面积逐渐减少,导致其破碎度指数和分离度指数不断增加,使林地生态风险指数上升,空间分布特征由初期集中连片分布变为小块随机散落分布;湿地的面积和斑块数量不断减少,景观优势度从1976年到2013年减少了近4.78倍,此外,湿地本身在6种景观类型中脆弱度最高,加快了湿地丧失速度,使得湿地景观损失度指数较高。景观生态风险指数的大小受景观脆弱度、景观干扰度、景观类型及土地利用结构等多种因素的综合影响,可通过景观损失度来表征:从景观类型上看,湿地、居民用地、草地、水域与林地景观损失度指数均较高,而农田则较低,居民用地和草地损失度虽较高,但受其景观面积限制,对景观生态风险影响力较小;此外,不同时期景观损失度指数有所差异,湿地、水域、草地和农田的景观损失度不断降低,其中湿地损失度变化最为显著,从1976年的0.7345下降到2013年的0.2643,因此,使湿地对景观生态风险影响力有所下降,但依然较大,而林地和居民用地的损失度指数呈逐渐升高趋势(表2)。

表2 1976—2013年三江平原景观格局指数

2.2 景观生态风险空间分异

2.2.1景观生态风险空间分布

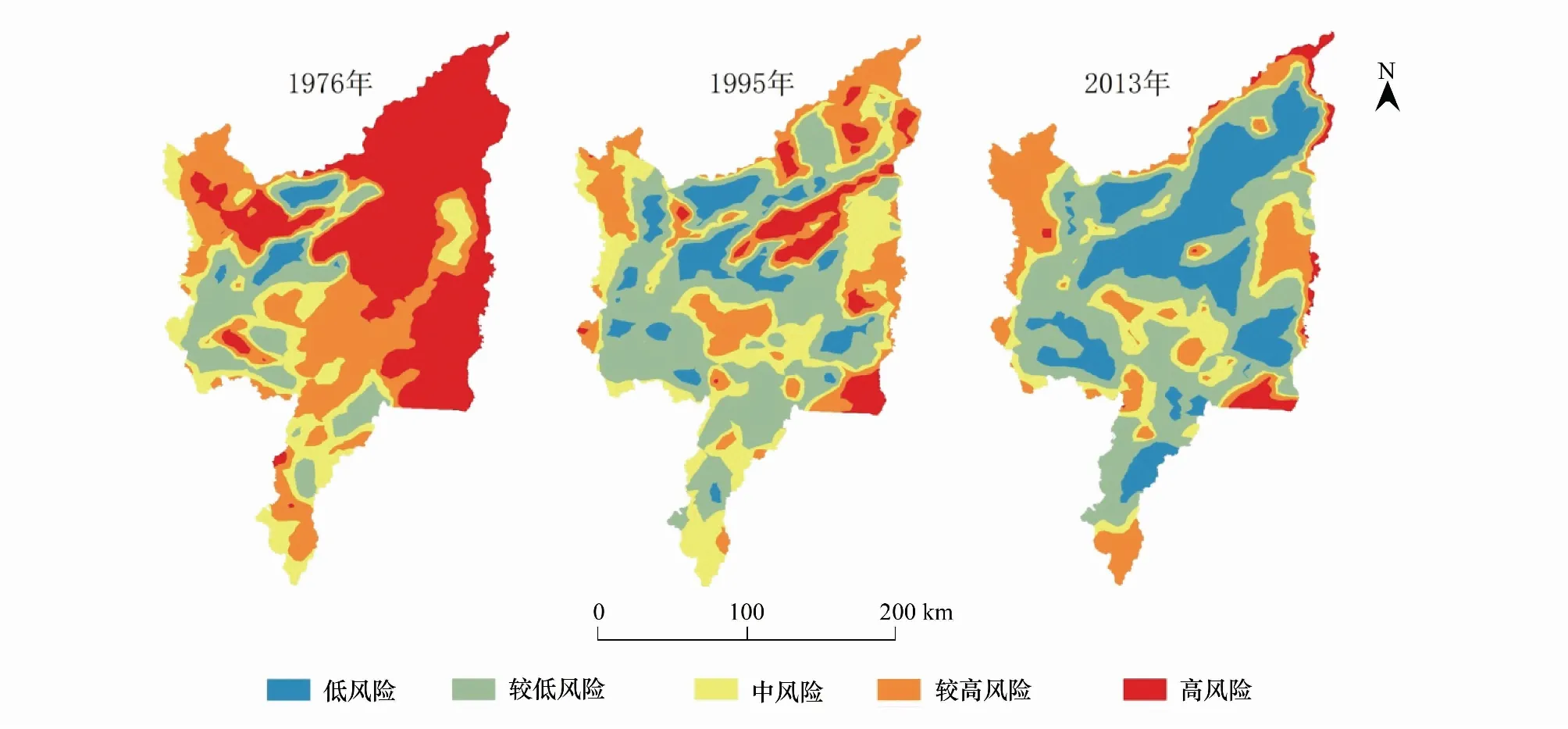

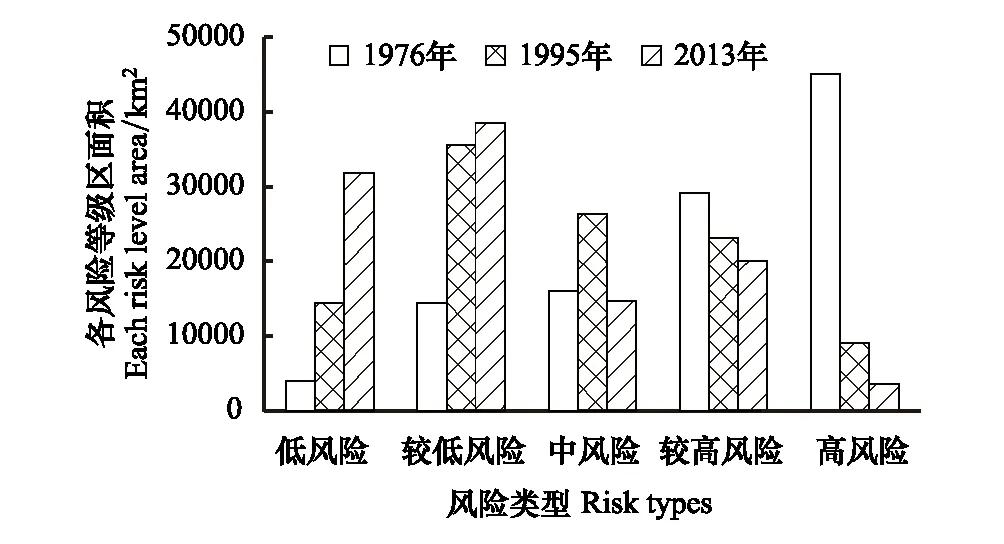

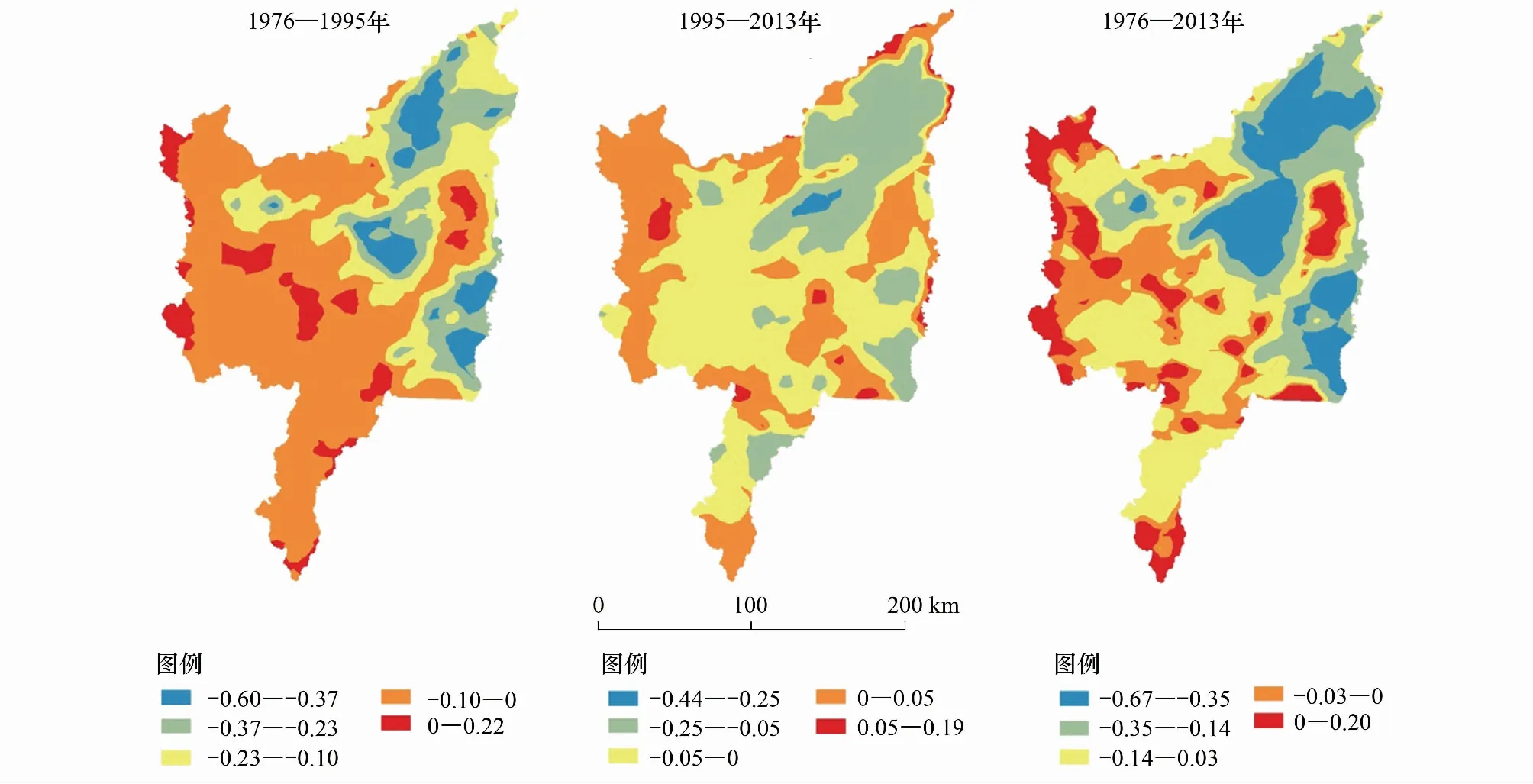

利用ArcGIS 10.2地统计分析模块,对1976年、1995年和2013年1222个风险小区的景观生态风险指数进行Kring插值。对三江平原生态风险分布图的ERI进行分类,依据1976年、1995年和2013年风险小区的景观生态风险指数值的分布特点,按照等间隔分类法将研究区的生态风险依次划分为低风险区(ERI<0.12)、较低风险区(0.12≤ERI<0.17)、中风险区(0.17≤ERI<0.22)、较高风险区(0.22≤ERI<0.27)和高风险区(ERI ≥0.27)(图2),同时对研究区1976年、1995年和2013年各风险等级面积进行统计(图3)。

图2 1976—2013年三江平原生态风险空间分布图Fig.2 Spatial distribution pattern of ecological risk from 1976 to 2013 in the Sanjiang Plain

图3 1976—2013年各风险等级区面积Fig.3 Distribution of the ecological risk areas from 1976 to 2013

由图2和图3可以看出,1976年以高风险和较高风险为主,分别占研究区总面积的41.51%和26.80%,主要分布在三江平原东北部、西北部、东部及中部地区,这些地区包括同江市、抚远县、友谊县、宝清县、萝北县、饶河县、虎林市、密山市和富锦北部,该区域分布着景观敏感性和脆弱性程度较高的沼泽湿地,导致景观生态风险较高;中风险所占比例为14.73%,主要分布在研究区西南部的小兴安岭及中部的完达山脉,而低风险面积最小,仅为0.4×104km2,零星分布在三江平原西部和北部地区,该地以损失度较低的农田景观为主,因此景观生态风险较低。

与1976年相比,1995年研究区内高风险和较高风险区的面积分别减少了3.6×104km2和0.6×104km2,从空间分布上看,高风险区和较高风险区主要向研究区中部的挠力河流域、东北部的三江自然保护区、西南部的倭肯河流域、东部的乌苏里江沿岸以及南部的兴凯湖地区收缩,高风险区降幅达80%,主要原因是随着经济的发展,人口不断增加,人们毁林开荒、毁草开荒和部分沼泽湿地农田化,以生态风险较低的农田景观取代原有的林地和湿地景观[16],因此造成高风险和较高风险区面积急剧减少;低风险、较低风险和中风险占全区的比例分别为13.32%、32.78%和24.26%,与1976年相比,三类风险区面积均不同程度增加,且增幅明显;较低风险区是5类风险区中面积最大一类,景观类型以林地为主,草地和农田次之,主要分布在研究区西部和西南部,以依兰县、鸡东县、桦川县、集贤县、绥滨县、鸡西市、穆棱县北部和萝北县南部最为突出,主要由高风险和较高风险转化而来。此外,在研究区中部、东北部和东南部出现零散分布的几个高风险区,这主要由于自然保护区(东北部洪河和三江保护区、东南部兴凯湖保护区)建立,使保护区内沼泽湿地得以保存下来,而保护区外受人类活动影响显著,大量沼泽湿地被开垦,使农田成为该地区主要的景观类型[24],景观脆弱度和损失度降低,因此造成保护区内外风险类型差异。

至2013年,研究区内高风险和较高风险区进一步减少,高风险区仅占研究区总面积的3.24%,主要分布在保护区附近;而低风险和较低风险区面积明显增加,其中低风险由1995年的1.5×104km2增加到2013年的3.2×104km2,涨幅近2.2倍,较低风险占全区总面积比例由1995年的32.78%提高到2013年的35.46%,说明此时低风险和较低风险成为研究区主要风险类型。

2.2.2景观生态风险空间格局变化

利用GIS技术,得到不同时期三江平原风险变化分布图。1976—2013年,三江平原大部分地区风险值呈逐渐降低的趋势,景观生态风险平均值由1976年的0.300下降到1995年的0.186,再降低为2013年的0.162。降低幅度较大的地区主要位于研究区东北部的挠力河、别拉洪河和鸭绿河流域,以及东部的穆棱河下游地区,该区域主要位于湿地丧失明显的地区,景观类型主要由湿地向农田转变,而农田的生态风险值远低于湿地,造成这些地区生态风险值大幅度下降。三江平原部分地区风险值逐渐升高,主要位于研究区西部的小兴安岭、中部的完达山脉,以及兴凯湖地区,这些区域景观类型以林地或水域为主,而林地和水域的生态风险值逐渐降低。总体来看,三江平原景观生态风险呈现逐渐降低趋势,这主要由于三江平原人口数量的不断增多,耕地需求量随着人口的增加而不断增大,为了保证国家粮食安全,国家在政策上鼓励对湿地进行开发,而大规模的农业开发活动[25]导致大片湿地破碎化,使得湿地面积不断减少,破碎度和优势度降低,景观生态风险降低(图4)。

图4 1976—2013年三江平原生态风险变化图Fig.4 Change of ecological risk from 1976 to 2013 in the Sanjiang Plain

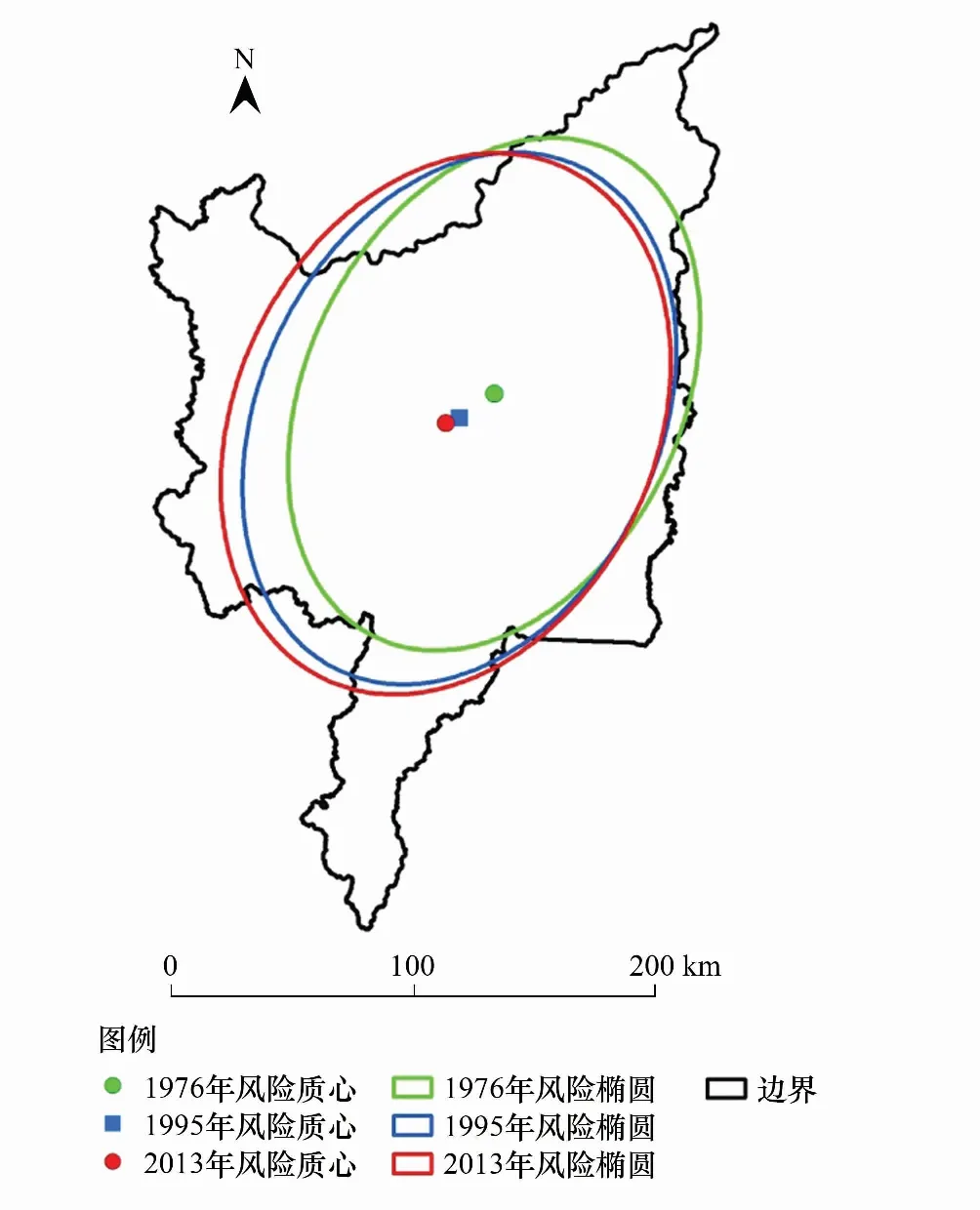

图5 1976—2013年三江平原风险质心和标准化椭圆的动态变化Fig.5 Change of risk centroid and standard ellipse from 1976 to 2013 in the Sanjiang Plain

利用ArcGIS空间统计工具,分别计算1976、1995和2013年三江平原的风险质心和标准差椭圆。由图5可知,1976—2013年生态风险质心总体呈现“东北-西南”的空间分布格局,质心转移距离37.8 km,受人类活动的影响,风险质心逐渐向研究区西南方向转移,1976—2013年标准差椭圆短轴与长轴之比逐渐增大,短轴与长轴均呈现增加趋势,这表明研究区景观生态风险在东-西方向和南-北方向均呈现延伸状态,且短轴的延伸趋势要强于长轴延伸趋势。生态风险质心在1976—1995年向西南转移了28.1 km,而在1995—2013年向西南转移了9.8 km,说明前期风险比后期变化显著,这是由于1976—1995年间研究区东北部的湿地遭到大量开垦,湿地面积明显减少,农田面积逐渐增加,同时随着机械化程度的提高与交通条件的便利,使许多开发初期不便开发的宜农荒地得到了进一步开垦[26],到2013年研究区东北部农田面积明显增多,受地形地势限制,而西南部农田面积相对较少,景观类型以生态风险在逐渐升高的林地为主,因此造成三江平原西南部的风险指数超过其东北部,所以表现为生态风险整体向研究区西南方向移动(图5)。

2.3 三江平原景观生态风险动态变化影响因素分析

景观生态风险的影响因素随时间推移有所变化,并且其影响程度在空间上也存在明显差异。

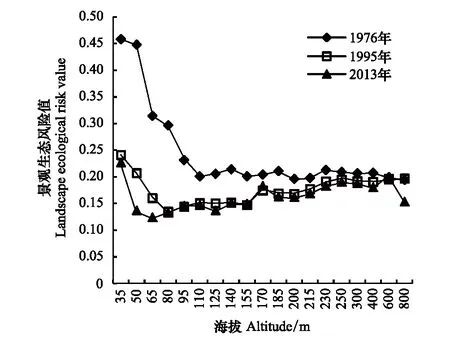

2.3.1地形地貌因素

利用ArcGIS的空间分析工具,结合研究区的DEM,得到1976—2013年三江平原景观生态风险与海拔的关系图。由图6可知,不同时期三江平原景观生态风险在不同海拔高度有所差异,总体上呈降低态势。3个时期最大值均出现在0—35 m,景观生态风险降幅在50—65 m处达到最大,之后景观风险值交替变化,但变化幅度相对平稳;0—50 m景观主要类型是湿地和水域,景观的分离度和脆弱度较高,因此景观风险较大,农田和居民点主要出现在海拔50—95 m,该景观类型的分离度和脆弱度相对较低,因而景观生态风险居中;在95—800 m,景观生态风险呈低位波动变化并逐渐趋于稳定,由于人类活动主要发生在低海拔平原区,而95—800 m景观类型主要为林地,受人类活动影响较小,因此景观分离度和破碎度相对较低,景观优势度明显,导致景观生态风险值最小;从地貌类型上看,1976—2013年,三江平原景观生态风险较高地区主要集中在3种地貌类型上,即地势较低的低河漫滩、河流阶地、高河漫滩,且与研究区中沼泽湿地集中分布区相一致[27]。

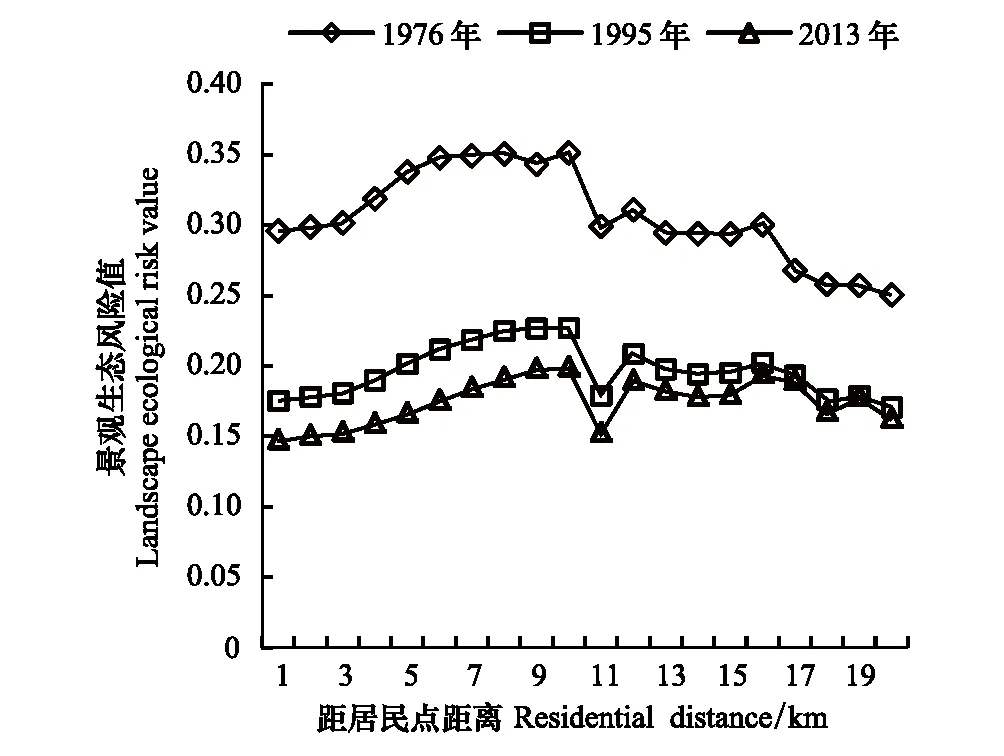

2.3.2居民点建设

居民点是人类按照生产和生活需要而形成的集聚定居地点[24],也是影响景观生态风险格局重要的土地利用方式。结合研究区实际情况,利用ArcGIS软件,以1 km为缓冲单元,分别制作1976—2013年三江平原居民点的缓冲区,统计不同距离条件下三江平原景观生态风险平均值(图7)。图7表明,随着距居民点距离的增加,景观生态风险呈现先上升后下降趋势。但不同时期景观生态风险最大值位置相同,均位于9—10 km处,在11—20 km,景观生态风险呈现逐渐降低趋势。这主要由于在居民点附近,工农业活动频繁,早期沼泽湿地和水域早已被开垦为农田,因而景观生态风险相对较低,随着距居民点距离增加,人类活动受到限制,使得湿地和水域能够较好的保存下来,在17—20 km景观类型主要为林地,受地形地势条件限制,林地分布广泛,优势度明显,而脆弱度和损失度较低,因此景观生态风险相对较低,人类活动是土地利用变化的直接驱动因子[28],同时人类活动也是引起生态风险的直接原因[29]。

图6 1976—2013年三江平原景观生态风险与海拔之间的关系Fig.6 Relationship between landscape ecological risk and altitude from 1976 to 2013 in the Sanjiang Plain

图7 1976—2013年三江平原景观生态风险与距居民点距离之间的关系Fig.7 The relationship between landscape ecological risk and distance from residential area from 1976 to 2013 in the Sanjiang Plain

2.3.3保护政策与保护区建设

景观生态风险与保护政策以及保护区建设关系密切。1992年中国加入《湿地公约》,开始重视湿地保护,1994年《中国生物多样性行动计划》执行,三江平原成为国家重点保护的地区之一,1998 年黑龙江省政府决定在省内停止任何形式的湿地开发,2003 年黑龙江省人大常委会讨论通过《黑龙江省湿地保护条例》等[30],与此同时,国家兴建了许多自然保护区,如:三江自然保护区(1992年)、兴凯湖国家级自然保护区(1994年)、洪河国家级自然保护区(1994年)、挠力河国家级自然保护区(1996年)等,20世纪90年代还提出用于湿地恢复的退耕还湿政策,保护三江平原湿地,因此,在国家政策的强制调控下,湿地面积变化较缓和。而现在残存的沼泽湿地也主要分布在保护区及周边地区[24]。

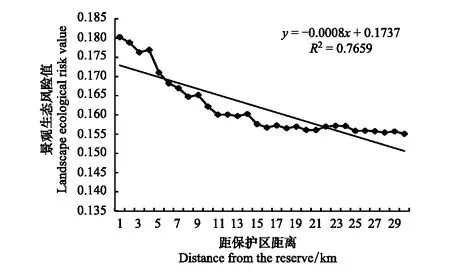

利用GIS技术统计保护区不同距离景观生态风险的变化情况(图8)。结果表明,1995年,距离保护区越近,景观生态风险越大,保护区的建立使保护区内湿地得到有效保护,但保护区外的湿地还是受到人为干扰的影响[31],在0—2 km处是距保护区最近的区域,也是受人为干扰最强烈的区域,所以景观生态风险较高,距保护区15 km以外,由于人为干扰影响较小,因此景观生态风险较低。

2.3.4人为干扰度

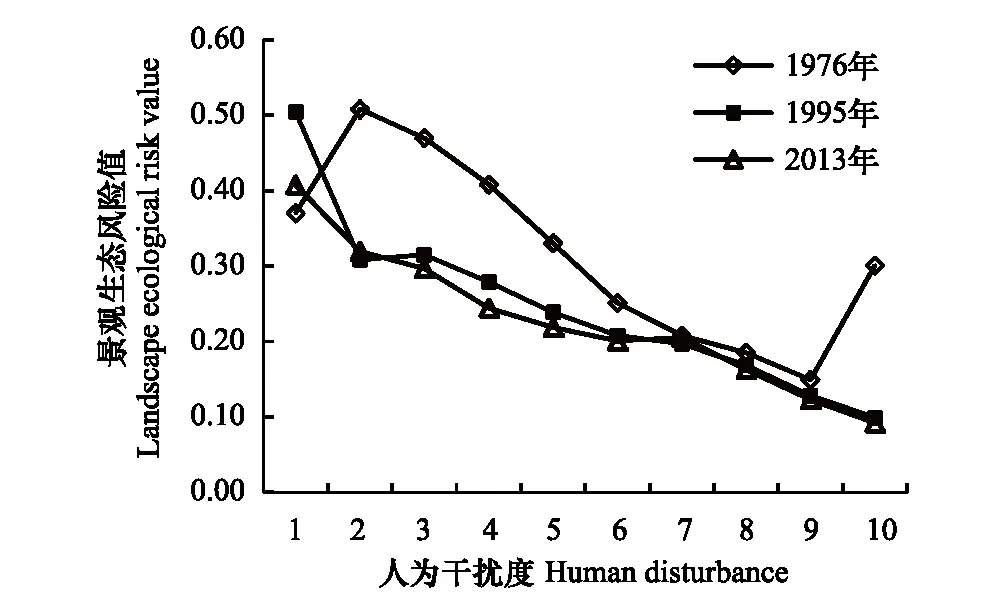

干扰是自然界中普遍存在的一种现象,其直接影响着生态系统的演变过程[32- 33]。人类活动所造成的人为干扰对地表自然环境和生态系统的影响急剧增加[34]。景观类型变化作为区域人类活动影响最直观表现,研究人为干扰条件下景观生态风险变化对实现人类社会与自然环境的可持续发展具有重要意义。利用GIS空间分析功能,将人为干扰度划分为10级,数值越大干扰强度越大。借助Excel软件,建立人为干扰度与景观生态风险之间关系。如图9所示,可以看出,1976—2013年景观生态风险最大值出现在1—2级之间,说明人为干扰度越小景观生态风险越大;不同时期景观生态风险最小值均出现在9—10级之间,说明随着人类干扰强度增大,人类活动改变了地表覆被状况,特别是经过四次大规模农业开垦[35],湿地景观完整性遭到破坏,引起湿地逐渐农田化,因此景观生态风险逐渐降低。总体上看,1976—2013年三江平原景观生态风险随人为干扰强度增加而不断降低。但各时期略有不同,1976年呈现先增后降再增的“N”字型分布规律。1995年和2013年分布趋势较一致,均呈逐渐下降态势。但1976年景观生态风险明显高于其他两个时期,说明1976年人为干扰度最强,而1976—2013年人为干扰度呈现不断降低趋势,这主要与保护政策、保护区建立和湿地破碎化有直接关系。

图8 1995年景观生态风险与距保护区距离之间的关系Fig.8 The relationship between landscape ecology risk and distance from protected area at 1995 in the Sanjiang Plain

图9 1976—2013年景观生态风险与人为干扰度之间的关系Fig.9 The relationship between landscape ecology risk and human disturbance from 1995 to 2013 in the Sanjiang Plain

2.3.51976—2013年景观生态风险变化影响因子定量分析

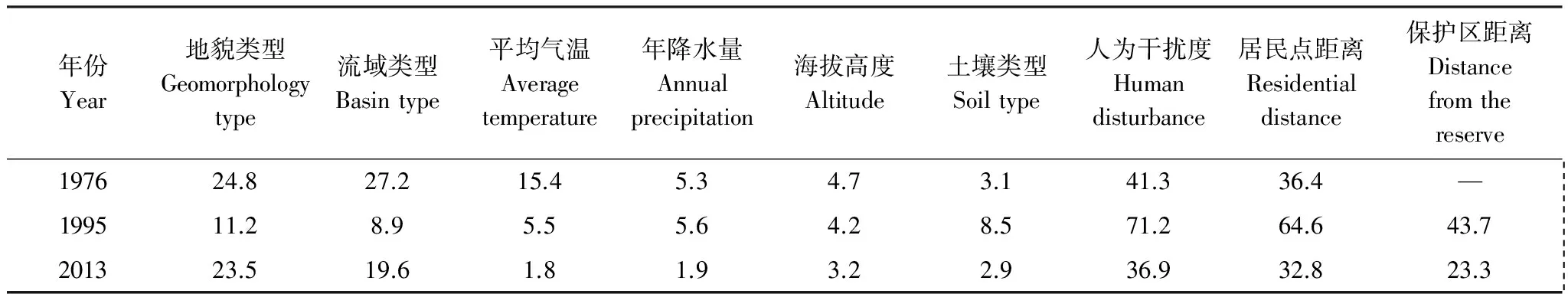

利用因子探测器探测各影响因子之间的相对重要性,即计算每个因子对风险变化的贡献量(PD,H),见表3。

由表3可知,1976—2013年,人为干扰度和距居民点距离在影响景观生态风险变化的贡献量中排在前两位,且解释力均在30%以上,说明人为干扰度和距居民点距离是三江平原景观生态风险变化的主控制因素,此外,地貌类型和流域类型对景观生态风险贡献量也较为显著,说明自然因素对景观生态风险变化同样具有重要作用。1995年影响三江平原景观生态风险变化主要因素为人为干扰度(71.2%)、居民点距离(64.6%)、保护区距离(43.7%)、地貌类型(11.2%)、流域类型(8.9%),其中人为干扰度、居民点距离和保护区距离的因子解释力明显高于地貌类型和流域类型,说明人文因素对三江平原景观生态风险变化起主导作用,2013年对景观生态风险解释力较大的因子依次为人为干扰度(36.9%)、居民点距离(32.8%)、地貌类型(23.5%)和保护区距离(23.3%),而地貌类型解释力大于保护区距离,说明并不是所有的人文因素解释力都大于自然因素,由于三江平原湿地农田化过程在该时期表现的最为剧烈,虽然国家制定了一系列相关保护政策,建立了自然保护区,但保护政策落实和保护区的完善仍需要一个过程。

表3 景观生态风险各驱动因子贡献量/%

3 结论

(1)1976—2013年,三江平原景观空间变化由小块随机分布向集中连片转变。农田、草地、水域和居民用地的优势度明显增加,景观的空间聚集性逐渐增加,而湿地景观损失度最高,优势度降低,景观的空间聚集性逐渐降低。

(2)从研究区生态风险空间分布与格局变化上看,1976—2013年,三江平原的景观生态风险呈逐渐降低的趋势。1976年,三江平原以高风险和较高风险为主,1995年高风险和较高风险面积显著减少,2013年高风险面积进一步减小;高风险和较高风险区不断向研究区内保护区收缩,低风险和较低风险逐渐向三江平原西部和西南部扩张;生态风险整体向西南方向运移。

(3)从影响因素上看,三江平原景观生态风险格局变化主要受海拔、地貌、居民点、保护区距离和人为干扰度等因素影响;景观风险最大值出现在海拔0—35 m,地势较低的低河漫滩、河流阶地、高河漫滩景观生态风险较高;景观生态风险随居民点和保护区距离增加而降低,随人为干扰度增强而下降;地理探测器定量分析结果表明,人为干扰度、居民点及保护区距离是影响三江平原景观生态风险的关键因素。

本文在利用地理探测器确定影响因素的贡献量时,由于时间跨度大,数据收集困难,因此本研究并没有考虑人口和GDP要素对景观风险的影响,同时,本文仅做了因子探测分析,并没有考虑各因子之间交互作用,在以后的研究中会更加深入的研究各因子以及因子交互对景观风险的影响。