高等教育扩张与大学工资溢价

——基于干预—控制框架的分析

廖 飞,颜 敏

(1.东北财经大学 马克思主义学院,辽宁 大连 116025;2.东北财经大学 数学学院,辽宁 大连 116025)

一、引 言

基于刺激经济、释放消费和优化劳动力供给结构等多重政策目标,我国自1999年启动了高等教育扩张政策,当年本专科招生数较1998年增加47.32%。至2014年高等教育规模经历了15年的持续扩张,毛入学率从1998年的8.27%上升到2014年的17.92%,2014年各类高校在校生人数为4 126.57万人,占17—22周岁人口比的43.11%。学者研究表明,*学者研究认为,以高等教育毛入学率为指标,可以将高等教育发展历程分为“精英、大众和普及”三个阶段。高等教育毛入学率在15%以下属于精英教育阶段,15%—50%为高等教育大众化阶段,50%以上为高等教育普及化阶段。其中,高等教育毛入学率是指高等教育在校学生数与适龄人口的比率。一般认为,我国高等教育适龄人口是指17—22岁年龄段的人口。由于数据原因本文并没有考虑电大注册视听生、在职攻读、自考助学班、普通预科生、进修及培训等在校生,因而高等教育毛入学率不可避免地被低估。我国已经进入世界公认的“高等教育大众化”时期。

持续的高等教育扩张在显著提升劳动力知识水平的同时,也改变了高校毕业生的劳动力供需均衡。申广军等[1]认为,“大学生就业难”与“应届大学毕业生起薪持续走低”开始成为大学生就业市场的阶段性特征,这似乎为“高等教育扩张导致的教育过度降低了大学工资溢价”以及“高校扩招与供给失衡的工资惩罚效应”提供了经验证据。但事实上,高等教育扩张对大学学历就业者工资变化的影响却是尚不清晰与有待验证的。从理论视角出发,高等教育扩张导致的劳动力供需结构变化可能会基于工资自适应效应导致大学工资溢价的降低,但同时人力资本结构的变化又会通过相对工资变化及知识依赖度增强而提升教育溢价。同时从实证层面看,高等教育扩张对大学工资溢价的影响也是存在争议的。Mincer[2]的研究证实,高等教育扩张会降低教育的边际贡献率,从而显著地降低教育溢价。但Grogger和Eide[3]基于断点回归模型的分析却认为,美国高等教育扩张与大学工资溢价间存在正相关关系,并突出地表现在虚拟经济中高等教育人才工资溢价的增长,Katz和Autor[4]认为,这也成为工资不平等的重要推动力。

基于我国样本的研究也同样存在着实证结论的分歧。何亦名[5]基于扩展的Mincer方程研究认为,高等教育扩张对大学工资溢价存在抑制效应。吴要武和赵泉[6]也得到了相似的结论,即扩招导致了大学毕业生劳动参与率以及小时工资的下降。但张巍巍和李雪松[7]与李平等[8]的结论却认为,我国高校扩招显著地提升了教育溢价。

上述结论分歧可能是由于高等教育扩张的工资自适应效应与相对工资效应的强度差异所导致的,但是,作为一个典型的实证问题,实证框架的选择与控制也会影响到结论,特别是在教育溢价的相关研究中,Walker和Zhu[9]认为,不可观测因素的评估和样本选择偏差的处理决定着实证模型结论的可靠性。

首先,能力这一不可观测因素是评估大学工资溢价难以回避的关键问题之一。能力包括劳动者智力与情绪控制能力、教养与性格等素质,是决定工资的重要因素,这恰恰解释了相同学历、相同年龄、职业等条件相似的劳动者的工资差距。Simmons[10]从理论上证明了能力因素是高等教育扩张对大学工资溢价影响的关键因素。其次,在劳动力市场的工资问题研究中,几乎难以避免地存在样本选择偏差问题,即仅能观测到参与劳动力市场的劳动者工资变动,而实际上适龄劳动力总是存在不参与劳动供给的情况,而这种不参与本身却是基于工资等因素的内生自选择结果。由此衍生了Heckman[11]所提及的“样本选择偏差”,Wooldridge[12]证实,只有在控制样本选择偏差,即劳动参与决策外生时,工资效应方程的结果才是一致的。

本文的可能贡献主要表现在以下三点:一是在模型中引入了能力代理因子从而控制了能力这一不可观测变量对工资变动的影响。二是基于劳动力异质性前提,使用Heckman两步法修正了样本选择偏差,进而解决了工资对劳动力参与的自选择问题。三是在一个干预—控制框架下,通过区分高中组与大学组的能力变化,控制了偏态型技术进步对劳动力工资的调整效应。

二、干预—控制反事实框架设计

考虑到偏态型技术进步的存在以及由此引致的技术稀缺性定价及工资变动,本文引入干预—控制的反事实框架以控制劳动力需求侧对大学工资溢价的影响,同时进一步准确地测度高等教育扩张对劳动力工资的冲击。具体地,将我国高等教育扩张视为一个具体的政策规制,高校扩招的教育溢价冲击视为政策的因果效应,在此基础上引入双重差分(DID)模型进行匹配效应识别,即将样本分为匹配的干预组与控制组,通过双重差分控制共时性环境变量的影响与样本事前差异,进而比较配对组差异识别政策的实施效应。在具体的样本配对上,本文按照高校扩招的时间节点1999年,将样本区分为控制组——老毕业生组(1999年前入学)与干预组——新毕业生组(1999年及以后入学),并假设高等教育扩张仅仅对新毕业生组工资产生冲击效应,同时引入高中组(1999年后高中学历劳动力)作为附加控制组。在此基础上,设定DID模型为:

lnY=c+αD+β1T1+β2T2+β3T3+β4T4+γ1D×T1+γ2D×T2+γ3D×T3+γ4D×T4+φX+ε

(1)

其中,lnY为工资对数值,D为学位变量(D=1:大学学历,D=0:高中学历),为基础同生群组的大学工资溢价, Ti(i=1,2,3,4)为基于年龄划分的不同时期配对组,参数βi为相较基础同生群组的不同年龄平均工资差异,而γi为以Ti表示的各配对组的大学工资溢价,而α+γi就代表相对控制组的不同时期整体大学工资溢价。X为影响工资获取的相关控制变量,包括工作经验、岗位特征、地区及就业单位所有制属性等。

进一步,本文采用Heckman两步法控制样本选择偏差,构建劳动参与决策概率方程:cy=η0+ηk+μ,其中,cy为虚拟变量,表示劳动力的参与决策(cy=1:进入就业市场;cy=0:退出就业市场),k为年龄、性别和婚姻状况等影响劳动力参与决策的相关外生变量,μ为参与决策的随机因素。用所有的样本将cy对k做Probit回归,根据样本劳动参与概率可计算得到逆米尔斯比率λ(k,μ),将该逆米尔斯比率导入模型(1)得:

lnY=c+αD+β1T1+β2T2+β3T3+β4T4+γ1D×T1+γ2D×T2+γ3D×T3+γ4D×T4+φX+δλ+ε

(2)

其中,δ的显著性可以验证样本选择偏差的存在。

在能力代理因子的构建上,本文基于CHIP数据库,按照Glick和Sahn[13]的思想,构建基于样本环境因素的能力因子Ability并引入模型:

lnY=c+αD+β1T1+β2T2+β3T3+β4T4+γ1D×T1+γ2D×T2+γ3D×T3+γ4D×T4+φX+θAbility+ε

(3)

lnY=c+αD+β1T1+β2T2+β3T3+β4T4+γ1D×T1+γ2D×T2+γ3D×T3+γ4D×T4+φX+δλ+θAbility+ε

(4)

三、数据来源及变量设定

1.数据来源

本文数据来源于2017年中国社会科学院经济研究所收入分配课题组的中国家庭收入项目调查(CHIP, Chinese Household Income Project Survey 2007)。首先,CHIP数据库包含了高等教育扩张前后北京、辽宁、江苏、山西、安徽、河南、湖北、广东、重庆、四川、云南和甘肃等涵盖东、中、西三大区域的12个省份,分城乡、性别、教育程度、就业状况,收入状况、健康状况和婚姻状况等个体特征数据。其次,该数据库包含丰富的家庭背景资料,诸如父母的受教育程度、职业特征、户口特征以及家庭各种支出等,将这些家庭背景资料匹配到个体数据库中,使得捕捉个体能力因素以及劳动参与意愿成为可能。在具体样本筛选上,本文使用具有高中以上学历的22—50周岁的个体相关数据,剔除22周岁以下及50周岁以上样本以保证学历识别准确,最终得到有效样本4 450个。

2.变量设定

学历虚拟变量D:D=1代表大学学历,D=0代表高中学历。其中,大学学历包括大学以上的本科生和研究生。高中学历包括普通高中、职业高中、中专和技校。

时期虚拟变量Ti:以入学年龄6—7岁推算,设定干预组年龄为22—26岁样本(2002—2007年取得大专学位、2003—2007年取得本科学位),附加控制同生群组为22—26岁高中教育程度组,而干预组则为27—31岁、32—36岁、37—41岁以及41岁以上年龄组,分别对应1997—2001年、1992—1996年、1987—1991年以及1987年以前的样本毕业时期,本文对1999年高校扩招前年龄组进行了分段区分,是考虑到教育溢价变动存在典型的时期效应与惯性,与1999年相距越远,其工资受高等教育扩张的冲击越小,据此可将41岁以上样本视为高校扩招的基础控制组。按照同生群年龄段分别定义时期虚拟变量Ti,即T1(22—26岁)、T2(27—31岁)、T3(32—36岁)和T4(37—41岁)。

工资lnY:本文关注的结果变量是拥有高中以上学历的劳动力工资,CHIP数据库调查了个体从当前工作中获得的月收入以及包括自己创业的工资、津贴和红利等全部月收入,即月收入对数。

能力代理指标Fedu:Plug和Vijverberg[14]证实,能力存在典型的代际传递特征,观测样本的父母能力与子女能力显著正相关。Knight和Shi[15]则认为,考虑到教育本身与不可观测的能力变量高度相关,因而父母的教育水平是观测样本能力较好的代理变量。本文沿用这种思路使用观测样本父亲教育年限作为能力代理变量以控制无法观测能力因素对个体工资的影响。

劳动参与:样本选择偏差的控制需要识别劳动参与方程,Melly[16]认为,理想的识别变量应该影响选择行为但不影响工资水平。而劳动参与决策取决于工作与闲暇的机会成本及边际福利收益,根据陈斌开等[17],闲暇边际收益取决于婚姻、消费和健康等个体特征变量。因此,本文使用观测样本的婚姻状况、个体生活消费支出、身体健康状况、年龄、性别以及地区特征作为劳动参与的工具变量。另外,个体的教育水平是企业雇佣员工的重要参考因素,但同时教育水平也是工资的重要影响因素,为了避免与学位变量的多重共线性,劳动参与方程中使用离开学校前的课堂成绩代表学生参与就业的能力水平。

工资获取的相关控制变量:本文参考Katz和Autor[4]与张巍巍和李雪松[7]的研究,引入观测样本的工作经验、工作经验平方项、岗位类别及特征、就业单位所有制属性以及地区变量。在具体的变量测度上,工作经验使用样本在当前岗位的就业时长作为替代变量,岗位类别则根据数据可得性区分为是否为店员/服务人员、是否为专业技术人员以及是否为国家机构或事业单位员工或企业领导。而地区则区分为东中西部三个地区属性,就业单位所有制属性则使用是否属于国有或集体所有制单位就业进行观测。

四、经验研究及解释

1.各同生群组描述性统计分析

表1报告了各年龄组分学历月工资的描述性统计。由表1可知,高校扩招对劳动力学历结构存在显著影响,随着年龄增长,大学学历劳动者占比迅速下降,22—26岁的年龄组大学学历的比重为32.6%,而41岁以上的年龄组大学比重仅为14.2%。同时从工资水平的分布特征看,相较高中学历组,大学毕业生工资差距随年龄增长逐渐增加,41岁以上的年龄组大学毕业生年收入是高中毕业生组的1.79倍多,而27—31岁年龄组这个比重仅为1.49,22—26岁劳动力中,这一比重仅为1.38。这意味着,排除其他相关因素的影响,从收入差距视角看,高等教育扩张在显著地影响人力资本结构的同时也存在工资惩罚效应。

表1分年龄分学位月工资的描述性统计

2.劳动参与方程的估计

为纠正样本选择偏差,首先用Probit模型对全样本进行劳动参与决策概率方程cy=η0+ηk+μ的估计。从估计结果来看,健康、婚姻、消费支出、年龄和性别都在1%水平上显著影响着劳动参与。其中,男性比女性具有显著水平更高的劳动参与率。这与Knight和Shi[15]与Connelly和Zheng[18]的研究结论一致。越年长、健康状况越好、生活费支出越多越容易参与劳动,结婚比不结婚更倾向参与劳动。离校前课堂成绩对劳动参与具有显著的正向影响。另外,从地区变量来看,相对于西部地区,东部和中部地区都有更高的劳动参与率,这可能来自于较高的整体工资水平增加了退出就业市场的机会成本,同时相对发达的第三产业也降低了就业的选择成本。

3.基于DID模型的大学教育溢价估计

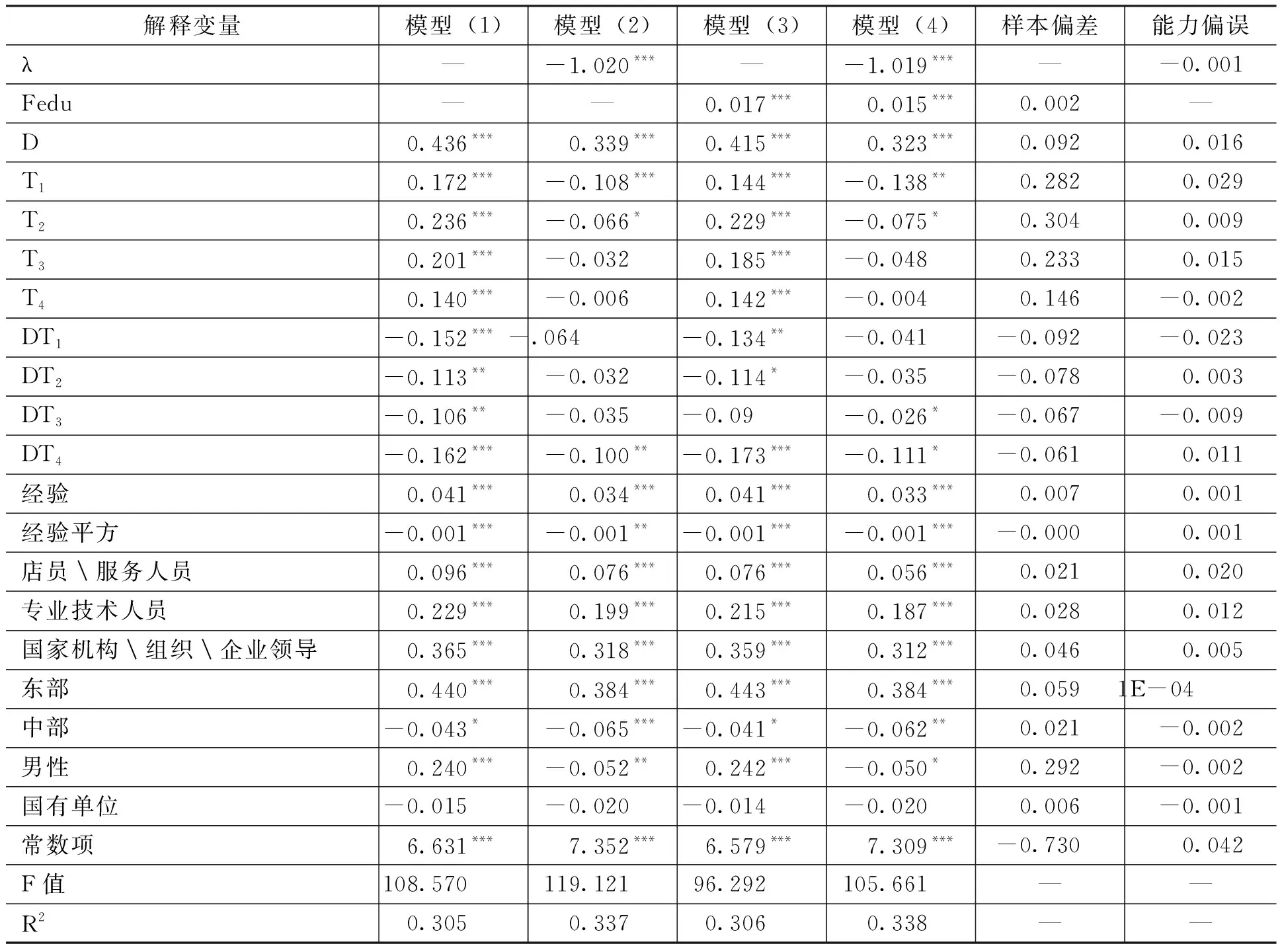

根据表2,无论基于哪一个模型,代表41岁同生群组大学教育溢价参数α显著为正,其中不考虑样本选择偏差以及能力偏误时的大学工资溢价达到最高水平43.6%,当考虑样本选择可能带来的偏差后,大学教育溢价下降到33.9%,并且仍在1%水平下显著,样本选择矫正项同样在1%水平下显著,说明存在明显的样本选择偏差,不考虑样本选择将导致大学教育溢价9.2%的估计偏差。进一步的,将能力代理变量父亲教育水平纳入到模型中,大学教育溢价仍然显著为正,但进一步下降到32.3%,父亲教育水平变量系数为1.6%且在1%水平下显著,父母教育水平一定程度上决定着子女的能力水平,对个体工资产生显著的正向作用,忽略无法观测能力因素同样导致估计偏误。因而基于模型(4)估计结果是最可信的。平均而言,41岁以上群组中大学生劳动力比高中生劳动力工资高出32.3%,年均高等教育回报为8.0%。是否接受高等教育是个体工资的一个重要决定因素,那时上大学确实是一份丰厚的投资,然而伴随高等教育扩张大学生劳动力供给的增多,大学生工资和高中生工资各自变动趋势如何?大学工资溢价如何演变?

表2工资溢价方程估计结果

注:*、**和***分别表示10%、5%和1%水平下显著。

表2的第5—8行列出了相对于40岁以上的同生群组, 各个年轻群组高中劳动力工资的变动。一个明显的事实是当不考虑样本选择偏差时,年轻的高中劳动力群组工资都在显著增长,其中27—31岁群组的工资最高,当不考虑能力因素时,比41岁以上的同生群组高出23.6%,比37—41岁同生群组高出9.6%,比32—36岁同生群组高出3.5%,1999年高等教育大幅扩张后,大学劳动力的持续供给冲击致使高中劳动力工资较扩张前下降6.4%。当考虑能力因素时尽管各个同生群组高中生工资有所下降,但仍保持同样的变化趋势。

然而值得注意的是,当考虑劳动参与样本选择时,相对于41岁以上的同生群组,各个年轻高中组的工资不是上升而是下降,并且伴随高等教育迅猛扩张,下降得更快。就模型(4)估计结果而言:按可比价格计算,41岁以上的高中群组工资比37—41岁高中群组工资高出0.4%,但是在统计上并不显著;比32—36岁的高中组高出4.8%,统计上也是不显著的;然而在1999年高等教育扩张前后的同生群组高中劳动力工资出现显著的大幅下降,其中扩张后对应的22—26岁的高中组下降高达13.8%,比扩张前27—31岁群组下降7.5%,相关估计参数的变化充分说明引入样本选择矫正项以及能力因素的必要性,同时看到无论参数方向及大小如何变化,但值得肯定的是扩张后(22—26岁)高中组工资比扩张前(27—31岁)显著下降,而且相比离扩张期越早,下降得越多,高等教育扩张对高中群组工资的负向冲击是显而易见的。

表2的9—12行参数估计值刻画的是各个同生群组大学教育溢价的相对变化,9—12行与5—8行对应行相加则是各个群组大学生劳动力工资的相对变动,如果再分别加上第4行则得到各个时期大学工资溢价。为更加清楚地看出,表3给出了高等教育扩张前后相对于41岁以上的同生群组各个年轻同生群组大学工资的变化及大学工资溢价。

表3扩张前后大学工资变动及大学工资溢价

由表3中模型(4)对应的数据不难看到,相比于41岁以上的大学劳动力群组,其他各个年轻的大学组工资都在下降,其中最年轻的群组也是高等教育扩张后取得学位的大学组工资下降幅度最大,降幅高达18%,比扩张前(27—31岁组)下降6.4%。各个群组的大学工资溢价大致相当,相对于41岁以上的同生群组,之后的同生群组尽管大学工资溢价都在降低,但随着高等教育扩张强势的推移,大学工资溢价并未出现明显的下降。具体地,随着1985年高等教育缓慢扩张,1987—1991年取得最高学位的群组大学教育溢价显著降低了11.5%。此时大学教育溢价为21.2%,平均每年大学教育回报仅为5.3%;1992—1996年获得最高学位的群组大学教育溢价上升到29.7%,年平均教育回报为7.4%;1997—2001期间取得最高学位的群组大学教育溢价继续上升到28.8%,年平均教育回报为7.2%,当1999年高等教育大幅扩招后,第一批进入劳动力市场的大学生,大学教育溢价仍维持在28.2%,年均大学教育回报率7.0%。与相关研究的结论比较,本文的教育溢价水平明显较低。*李雪松与赫克曼基于CUHIES数据的实证结论表明,控制了样本选择偏差和教育汇报异质性后,大学教育的教育溢价效应为43.0%,大学的人力资本投资年均回报率为10.8% 。齐良书研究证实,1988—1999年的高等教育回报率平均为12.33%。这意味着,在教育溢价测度中样本选择偏差以及能力偏误都会产生大学教育溢价的向上偏误。

具体地,表2最后两列分别给出了样本选择偏差和能力偏差,在此将模型(4)和模型(3)估计结果的差异定义为样本选择偏差,将模型(4)和模型(2)估计结果的差异定义为能力偏误。从表2不难看出,不考虑样本选择会导致各个估计参数产生很大的偏差,其中导致能力代理变量(父亲教育水平)向上0.2%偏误,使各个年龄组高中生工资相对变动也产生不同程度的向上偏差,其中导致27—31岁年龄组工资的偏差高达30.4%,最低的37—41岁年龄组的工资变动偏差也高达14.6%。同样地,由表3可见,不考虑样本选择时,各个年龄组大学教育溢价也产生向上偏差,但偏差相对较小,大致在1%—3%之间。但相对于41岁以上同生群,此时各个年龄组大学工资溢价的偏误是向下的,即不考虑样本选择时低估了各个同生群大学教育溢价的变化,而且离扩张期越远的同生群大学教育溢价变化的偏误越小,具体地,扩张后大学劳动力组大学教育溢价相对于41岁以上同生群组低估了9.2%,当没有考虑样本选择时,扩张后(22—26岁组)大学溢价比扩张前(27—31岁组)产生至少2%的下降(模型(3)是13.43%—11.49%;模型(1)是15.2%—11.3%),但考虑样本选择时却没有发现显著的证据。

从表2最后一列能力偏误值来看,各个高中组无论在扩张前还是扩张后相对于41岁以上的群组,能力都是上升的,大致提高在1%—3%之间;但大学劳动力组能力出现波动,41岁以上的同生群组,能力对工资存在1.6%显著的正向效应,相对于41岁群组,37—41岁年龄组中的大学劳动力能力提高了1.1%,而之后的群组大学生能力出现下降,相对于41岁以上的同生群组,扩张后大学生组能力下降了2.3%,扩张前(27—31岁组)能力上升了0.3%,因而扩张后大学生能力净下降2.6%,不考虑能力因素将使我们对大学教育溢价的变动产生错误判定。

另外,我们发现一个有趣的现象:当不考虑样本选择偏差时,男性工资明显高于女性,但考虑样本选择时,女性工资反过来明显高于男性。可能的解释是:男性的劳动参与率显著高于女性,如果这种差异缘于用人单位的性别歧视,则参与工作的女性往往具有更高的边际生产力,因而获得了更高的工资。另外,从两种估计的结果看,考虑样本选择估计中性别变量具有更大的标准差,因而可能是样本选择校正项与性别项产生多重共线性所致。

根据本文的结论,在改革开放后我国恢复大学教育初期(1978—1982年),第一轮的高等教育扩张确实引起了大学工资溢价的迅速下降,*这一阶段高等教育扩张导致工资溢价降低,可能的原因是我国不健全的劳动力工资制度,特别是国有经济部门,劳动力的工资竞争性流动机制尚未建立,使得教育的边际效应降低。但1999年高校扩招计划的实施以及大学毕业生人数的持续增加,却导致了大学工资溢价的显著上升。这一现象并非孤立,实际上美国在1940—1970年间的高等教育扩张与同时期工资溢价年均0.9%的上升已经为此提供了经验事实。Acemoglu[19]基于内生技术进步与技能偏态性特征对此提供了令人信服的解释。即高等教育扩张以及劳动力市场人力资本结构的优化,刺激了与人力资本相匹配的技术需求,从而使得技能出现了适应人力资本结构要求的偏态性特征即偏向性的技术进步,技能偏态与技术和知识依赖度的上升导致了高学历人才需求的扩大及相对工资的上升。具体到我国现实,王林辉和袁礼[20]提出随着我国产业优化升级以及自主技术能力的不断提升,偏态型技术进步已经成为我国技术进步的主要特征,高新技术产业的发展、服务业的转型都深刻地影响了劳动力需求结构,从而导致对高学历人才需求的持续上升和高人力资本劳动者相对工资的增加,进而保证教育溢价的提升,最终使得高等教育规模持续扩张的同时大学工资溢价的上浮。

五、结论及政策含义

本文基于干预—控制框架,借助于样本匹配得分与DID模型,在有效控制不可观测因素、样本选择偏差和劳动力市场需求端冲击的条件下,测度了高等学校扩张对大学工资溢价的真实影响。结论表明:首先,我国高等教育扩张对大学工资溢价的影响总体表现为正效应,高学历劳动力的供给增加,并没有引起大学工资溢价的明显下降。不过,大学工资溢价随高等教育扩张的变动存在明显的阶段性特征:1999年启动的高等教育扩张,并未在短期内产生显著的溢价效应,*根据表2,扩招后(22—26岁同生群)相对于扩招前(27—31岁)大学溢价实际下降0.6%,但在统计上不显著。比较不同年龄组大学工资溢价水平,1999年扩招后大学工资溢价的总体方向依然是上升的。此外,本文的模型揭示,能力等不可观测因素及样本选择偏差确实显著地影响到工资溢价水平的测度。其次,将工资溢价水平与实际工资水平结合起来分析同样证实,随着我国高等教育扩张,大学工资溢价在上浮。大学学历依然是解释我国工资差距的重要原因。或者说,高等教育依然是我国低收入群体实现工资增长、缩小收入差距的重要途径。

根据本文的分析,偏态型技术进步以及劳动力需求的知识依赖度变化是大学工资溢价上浮的原因,但这种高学历人才稀缺性的增加似乎完全无法解释我国大学毕业生就业市场的相关经济片段。为什么在大学工资溢价上浮的同时却存在大学生“就业难”“起薪低”的就业困境?一个核心的因素在于大学毕业生的人力资本存量与学历匹配偏误。Simmons[10]的研究部分地涉及了这一问题,他的研究证实学历、能力匹配度是解释工资的重要因素。这意味着劳动力工资是根据与学历相匹配的能力而非单一的学历因素决定。与发达国家的高等教育体系不同,我国的高校人才培养机制存在“严进宽出”的特征,学历与学历理应具备的能力间存在较强的不匹配,高校扩招计划的实施,实际上降低了大学的招生门槛,加剧了大学教育机构的“宽进宽出”,大量能力较低的劳动者因为扩招获得了大学学位,这使得学历与能力匹配度进一步下降和学历的能力信号进一步扭曲,在就业市场上招聘单位与雇主由于信息不对称条件下缺乏甄别能力,因而产生了“降低起薪以降低甄别错误成本”以及“招聘向名校(211、985)集中”的理性决策。因此,大学生就业难与大学教育回报偏低的现实,其根本原因在于教育信号与学历信号的失灵,而不是由于大学生需求的减少与教育溢价的降低。*当然,正如曾湘泉[21]所言,我国城镇化进程滞后与城市体系不合理也是大学生结构性失业的重要原因,大学生向一二线城市就业市场的集中,一定程度上加剧了就业竞争与大学生失业。也就是说,我国实施了近二十年的高等教育扩张并未出现扩张过度,加大高素质、高学历人才培养也依然是我国优化劳动力结构、加速创新能力培养的重要路径。但我国大学生就业市场的一些特征说明,高等教育扩张的最大问题在于数量与质量脱节,由此导致了教育信号与学历信号严重失灵。这要求高等教育机构必须调整以往重理论、轻实务,千人一面的培养理念,有效地提升高等教育质量,才能够修正教育信号扭曲与失灵,营造良好的大学生就业环境与市场竞争机制,从根本上破解大学生就业难的现实困境。