故意杀人案件死刑限制之被害人过错情节的提取与界定

初红漫

(重庆工商大学 法学院,重庆 400067)

伴随近几年刑法修正案对死刑罪名的大量削减,限制死刑适用的理念已渐成司法共识。故意杀人,作为死刑适用较多的案件类型,如何明确限制条件就显得极为重要。目前,中国很少有司法解释对故意杀人案件死刑适用的限制条件进行规范与指导。例外是,最高人民法院《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》与《关于为构建社会主义和谐社会提供司法保障的若干意见》中有关于“被害人过错引发杀人犯罪”应慎用死刑的规定。被害人过错之所以在故意杀人案件中具有重要的司法意义,源于故意杀人犯罪多发生于熟人之间且被害人过错具有频发、可类型化的特点。结合两个文件对被害人过错的定位,需要进一步明确的是,应遵循怎样的原则对该情节进行提取,以及提取的范围应如何界定。

一、设置提取原则——各国立法的一般路径

刑法意义上的被害人过错,各国刑事立法均遵循一定的原则对其加以提取、筛选和限定。例如,《德国刑法典》第213条规定了当被害人存在重大过错,而该过错又不属于行为人的责任的情况下,致使行为人当场义愤杀人的,可以减轻行为人故意杀人罪的刑事责任[1]。《俄罗斯联邦刑法典》第107条第1款也有同样的规定,根据该条文的规定,被害人的暴力、严重殴辱或者其他经常性的不正当行为,导致行为人在强烈的情感或精神刺激下实施杀人行为的,应当减轻行为人的刑事责任,或处3年以下的限制自由刑;或处3年以下的剥夺自由刑[2]。《瑞士联邦刑法典》第117条亦规定:“行为人在根据情况可原谅的过度的情绪激动或巨大心理压力下行为的,处10年以下重惩役,或1年以上5年以下监禁刑。”[3]再如,英美法系中,美国《堪萨斯州刑法典》§21-3403(非预谋故意杀人罪条款)中规定刑事杀人行为成立非预谋杀人罪,否则应认定为谋杀罪:当一个杀人行为是在突发的争吵或者激情状态下实施时。对非预谋杀人罪,处以6至7年的监禁刑*John Kaplan,Robert Weisberg,Guyora Binder.Criminal Law:cases and materials-7th ed.KF9219.K35(2012):327.。而继受英美法传统的中国香港特别行政区《杀人罪行条例》亦有被害人挑衅可以成为谋杀罪抗辩理由之规定,即“基于被害人有意的挑衅行为而致使行为人实施杀人行为的,被害人的过错行为可以使行为人具有部分正当之理由”[4]。

可见,各国(地区)刑事立法关于被害人过错情节,多在故意杀人罪中给予认可,且该认可多依被害人过错需具备一定的类型或程度条件为必要。换言之,被害人过错情节不具有一般的量刑意义,而对故意杀人案件而言,也不是所有的被害人过错情节均可以限制刑罚的适用。相反,只有故意杀人罪中被立法“选取”的“有条件”的被害人过错才具有量刑意义。

之所以要遵循这样的立法路径,一方面是为维系传统刑法所遵循的“犯罪人—国家”二元体系模式,致被害人过错仅能作为非主流内容纳入刑法之中;另一方面,受报应刑罪刑相当朴素观念的影响,对严重被害人过错引发、促成的暴力犯罪,给予犯罪人量刑上的人性关怀与体谅,是彰显公平正义的内在要求,所以立法又需纳入被害人过错评价。这种兼顾,在R.A.DUFF的以下表述中,更能得以印证:“在刑法的场合,我们也会说将造成损害的所有责任都归责于被告方是不公平的,如果被害人至少在一定程度上也对其所受损害负有责任。但是在谴责被害人的场合,并非是要让被害人分担犯罪人的刑事责任,而是谁是或者应该是因可谴责地造成那样的损害而受到刑罚。被害人过错的考量,只是降低了这种可谴责的程度。”*R.A.Duff:Responsible Victims and (Partly) Justified Offenders,8 The Ohio State Journel of Criminal Law(2010):215.可见,立法引入被害人过错,绝非要构建“犯罪人—被害人—国家”的三元体系模式,让被害人分担刑事责任;而是在维系刑法传统的二元范式的基础上,尽可能实现对犯罪人量刑的公正。

因此,只要不抛弃“犯罪人—国家”的二元体系模式,被害人过错在刑法中就必然成为非主流考量因素,设置提取原则,对其进行提取范围的限定就成为各国刑事立法的一般路径。

二、中国故意杀人案件被害人过错情节的提取原则*这一标题所指称的被害人过错情节,仅指故意杀人案件中发挥死刑限制功能的被害人过错情节,而非指适用于所有刑事案件的被害人过错一般概念。

最高人民法院《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)规定:“对于因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的故意杀人犯罪,适用死刑一定要十分慎重,应当与发生在社会上的严重危害社会治安的其他故意杀人犯罪案件有所区别。对于被害人一方有明显过错或对矛盾激化负有直接责任,或者被告人有法定从轻处罚情节的,一般不应判处死刑立即执行……”此外,最高人民法院《关于为构建社会主义和谐社会提供司法保障的若干意见》(以下简称《意见》)第18条规定:“对于因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的案件,因被害方的过错行为引发的案件,案发后真诚悔罪积极赔偿被害人损失的案件,应慎用死刑立即执行。”

以上是目前中国两个司法文件对被害人过错在故意杀人案件中具有死刑(立即执行)限制功能之规定。显然,同国外刑事立法一致,两个文件亦未将所有的被害人过错纳入死刑(立即执行)限制之量刑情节中。其中,《纪要》将“对于被害人一方有明显过错或对矛盾激化负有直接责任的”,《意见》则将“因被害方的过错行为引发的案件”作为死刑限制的条件。

据此,在故意杀人案件中,发挥死刑(立即执行)限制功能的被害人过错情节,应遵循这样的原则加以提取:(1)被害人过错是明显的,或者对矛盾激化负有直接责任的;(2)被害人过错引发案件的发生。

三、被害人过错情节的外延界定

提取原则虽然为被害人过错的司法适用提供了一定的指导,但由于缺乏立法及细化的司法解释,“明显过错”“直接责任”,以及“引发”的界定,实践中存在较大的认识分歧。理论层面亦如此*理论层面,尽管也有学者就被害人过错问题进行研究时曾探讨过“引发”“激发”等概念,然这些学者并未对《纪要》和《意见》中提到的被害人过错展开针对性研究,其成果难以起到借鉴作用。例如,郭建安在其专著《犯罪被害人学》中,根据被害人过错的强度水平,将被害人过错划分为诱发、促进、挑衅与促成、加害、合作和鼓励六个层级。其中,挑衅与促成,是指被害人主动向被告人发起攻击从而导致犯罪。 这里,挑衅与促成与引发具有一定的相近性。再如,杨向华在《论犯罪被害人的过错》一文中,根据被害人过错在不同的互动形态中的具体表现将被害人过错分为被害人受攻击的过错形态、被害人推动的过错形态、被害人与犯罪人相互冲突的过错形态、可被利用的被害人过错形态和自愿的被害人过错形态五种类型。其中,被害人推动的过错形态是指由于被害人诱发犯罪人实施犯罪行为而使自己成为被害人的一种形态。而自愿的被害人过错形态,是指被害人因为贪利、无知或者轻信导致自己与加害人的行为相互配合,最终引发被害的类型。这些表述在某种意义上与被害人引发犯罪具有一定的近似意义。。只有探寻内涵,明确“明显过错”“直接责任”“引发”的被害人过错之外延范围,被害人过错情节在故意杀人案件中发挥的死刑限制功能才可真正落向实处。

(一)被害人过错的概念

刑事意义上的被害人过错,系指一种客观行为而非主观心态已达成理论与司法的共识,只是过错本身应如何界定,还存有一定的分歧。这一分歧主要归结于过错是否应包含纯粹不道德的行为在内。持肯定态度的学者认为,“刑法意义上的被害人过错,既可以是道德上,也可以是法律上应受谴责的行为。这一行为具有诱发犯罪的性质,同时与加害行为相互作用”[5]。再如,“被害人过错是直接促成犯罪的发生和发展的违法或者不道德的行为”[6]。相反的观点则认为,“被害人过错只能是一种不法行为,是不法地让行为人丧失控制,进而实施犯罪的行为”[7],以及“被害人过错是被害人实施的,促进犯罪行为发生的不正当行为”[8]。

主张被害人过错不应包含纯粹不道德行为的观点,源于“将过错解读为对非法律规范的违反会导致判断上的不确定性”的担忧*如国外学者Ara Grube就曾指出“当过错被定义为对非法律规范(如宗教的、道德的规范)的违反时,这样一个支持灵活的然而极难操作的定义的尝试只能被放弃,因为其存在的明显问题是,哪些标准应被适用?被告人可以对在他所处的文化中属于过错的行为进行反击吗?或者必须只能对其所处的主流文化中认为是过错的行为进行反击?。但尽管如此,中国多数学者以及司法实务的主流观点均主张被害人过错应包含一些“重大的”、具有一定“普遍认同”的不道德行为在内。笔者亦赞同这一主流观点,理由是:(1)在刑事案件中纳入被害人过错,主要是基于对犯罪人进行罪责评价时的一种人性体谅,而非对被害人行为给予量刑评价。因此,被害人“过错”完全不必要被限定为违反法律规范的行为。(2)人性体谅,毫无疑问必然会涉及道德领域,换言之,正是因为人性关怀的超法规性质,过错不可能完全脱离道德判断。(3)尽管当过错包含不道德行为会导致判断标准的复杂化,但这一问题完全可以通过立法或司法解释的细化规定得以解决。

因此,笔者认为,刑法意义上的被害人过错,是指直接遭受犯罪侵害的自然人有意实施的,直接促成、引发犯罪行为导致危害结果发生的道德上或者法律上应受谴责的行为。

(二)“明显过错”“直接责任”“引发”的界定

1.“直接责任”的界定

根据《现代汉语词典》的解释,“直接”是指“不经过中间事物,不经过第三者的,即径直继承、接续”。因此,“对激化矛盾负有直接责任”是指被害人过错与犯罪行为之间具有紧密的、没有介入其他因素的因果联系。犯罪行为之所以发生就是因为行为人受到了被害人过错行为的直接刺激、激化,瞬时发生。正是基于这一理解,中国有学者将此类型被害人过错界定为挑衅或者激发、迫发*郭建安认为挑衅处于被害人过错层级的第三个层次,代表着被害人主动、有意地激发纠纷的主观心态;学者周锐认为迫发和激发型被害人过错都是一种被害人在先的不法侵害行为,激起加害人强烈的情绪状态,并使加害人实施了反击行为,导致损害结果的发生。。由于此类型被害人过错直接导致犯罪,所以,其对犯罪人主观犯意的影响相比“引发”更加强烈,过错程度也更高。然实践中如何准确界定这一过错类型?怎样的过错行为应被视为“对激化矛盾负有直接责任”?笔者认为可以借鉴英美刑法中的挑衅原则加以解决。挑衅,作为引发故意杀人犯罪且可独自发挥死刑限制功能的过错情节,与中国《纪要》规定的“对矛盾激化负有直接责任”具有同质性。因此,国外学者对挑衅原则正当性基础及其成立条件的分析,可以为明确“直接责任”的外延范围提供参考。

(1)挑衅原则的正当性基础对“直接责任”的界定给予的启示。 早在13世纪,英国普通法即对谋杀犯罪确立了挑衅原则,针对谋杀位于杀人犯罪的最高等级且伴随最为严厉的刑罚制裁,挑衅原则基于对人性弱点的体谅,能够将谋杀罪降低为严重等级较低的非预谋杀人罪或过失致人死亡罪。挑衅原则的含义,在R诉Duff一案的判决中得到经典表述:“挑衅是死者(被害人)向被告人做出的某种行为或一系列行为,导致任何理性人突然地或临时地丧失自我控制,使得被告人易受到激情情绪的影响以至于当时不能掌握自己的心智。”*John Quigleya,The Need to Abolish Defenses to Crime:A Modest Proposal to Solve the Problem of Burden of Persuasion,14 Vermont Law Review 335:338-339.挑衅原则的含义中蕴含之正当性基础源于对人性弱点的体谅,即认为人虽然具有理性,但在受到激情情绪影响以至于丧失理性行事能力的场合,应得到一定的宽宥和谅解。

显然,挑衅原则的正当性基础需满足:被害人的挑衅行为必须足以引起行为人的情绪失控以至于丧失理性。如果不满足这一条件,便没有宽宥或谅解的理由。国外学者对挑衅原则正当性基础的分析,为发挥死刑限制被害人过错的外延界定提供了理论依据,即只有能够抑制行为人理性行事的严重过错,方可成为降低行为人责任的理由。

(2)挑衅原则的成立条件给予的启示。 英美刑法中的挑衅原则不但在适用范围上有着严格的限制,即只能适用于故意杀人案件且通常只能针对谋杀罪指控进行抗辩,而且对“挑衅”本身的成立条件也有着严格的规定,认为只有当“被害人过错构成充分的挑衅且充分的挑衅引起行为人的即时冲动并无足够的冷却时间”时,挑衅原则方可成立。其中,充分的挑衅是指下列情形之一*Vera Bergelson:Is There Really a Difference Between Justification and Excuse (or did We Academics Make It Up):Justification or Excuse? Exploring the Meaning of Provocation,42 Texas Tech University School of Law Review(2009):311.: a.故意对他人人身的攻击; b.相互的打斗;c.针对行为人关系密切人实施的暴力非法行为;d.不正当的羁押; e.严重的婚内出轨。英国1957年《故意杀人法案》的通过,将挑衅的成立范围进一步扩大至包含“言辞”在内。继受普通法理论的美国则在《模范刑法典》§210.3(1)(b)(故意杀人罪条款)中进行了这样的规定,刑事杀人行为成立非预谋杀人罪,否则应认定为谋杀罪:当一个杀人行为是在极端心理或情绪错乱(EMED)影响下实施的,并且极端心理或情绪错乱成为杀人的合理解释或理由时。那样合理解释或理由的正当性应该由一个第三人处于行为人认为其所处的环境状况下作出判断*George Mousourakisa,Reason,Passion and Self-control:Understanding the Moral Basis of the Provocation Defence,38 Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke 2007:217.。与英国刑法的做法不同,《模范刑法典》并未采用例举的方式来限定挑衅的范围,而是完全交由陪审团依据“足以导致行为人极端心理或情绪错乱”来进行判断,从而使得挑衅的范围更加宽泛。然由于《模范刑法典》在美国对各州仅具有指导意义,且美国绝大部分州的刑法典并未完全采用EMED的表述,因此《模范刑法典》所确立的“足以导致行为人极端心理或情绪错乱”的主观判断标准事实上并未得到实际实施。相反,当前美国绝大部分州通过判例对挑衅的范围进行了一定的限制,认为挑衅行为的范围应主要限于被判例认可的情形*Vera Bergelson:Is There Really a Difference Between Justification and Excuse (or did We Academics Make It Up):Justification or Excuse? Exploring the Meaning of Provocation,42 Texas Tech University School of Law Review(2009):319-322.。

可见,鉴于预谋杀人犯罪的严厉刑罚制裁(在英美法系国家,只针对预谋杀人罪才配置死刑),英美刑事立法及司法实践均对挑衅的成立进行一定的限定,限定的方式或者通过刑事立法(如美国《模范刑法典》)或者通过司法判例采取列举加概括的方式仅将有限的严重被害人过错行为纳入“挑衅”的范畴。这一做法亦值得借鉴。

(3)本文对“对激化矛盾负有直接责任”的界定。 首先,就内涵而言,中国《纪要》关于“对矛盾激化负有直接责任的……一般不应判处死刑立即执行”的规定,与挑衅原则有着共同的理论基础,即是对行为人基于被害人严重过错非理性行事的宽宥与体谅。被害人的严重过错之所以会降低行为人的罪责,正是因为相比理性行事,行为人的行为是一种暂时丧失自我控制的行为,即当时的行为非行为人本人意愿,而是冲动之举,因此大大降低了其规范违反的有意性,恶意程度自然更轻一些。这也是行为人应该获得一定程度体谅的理由。挑衅原则的正当性基础给予的启示是,并非所有的被害人过错行为均可减轻行为人的刑事责任,被害人过错具有刑法意义或者说具有量刑意义的前提在于,其本身具有一定的“严厉”程度,即需要对行为人之犯罪行为的实施具有“相当”程度的助推或者推进。否则不能作为降低行为人刑事责任的情节加以适用。因为如果被害人过错不足以引起行为人达到非理性状态,就不会对犯罪人可非难性这一犯罪构成要素施加影响,其降低行为人刑事责任就失去了合理性基础。

因此,所谓“对激化矛盾负有直接责任”,就应指一种达到让行为人不可期待去实施合法或理性行为的被害人过错。“不可期待实施合法或理性行为”,笔者认为,可以通过设置“一般理性人标准”进行事后判断。换言之,被害人过错是否成立“对激化矛盾负有直接责任”,应以一般社会民众的认知为基础,事发后站在案发当时的情景角度,判断该过错是否足以引发一般人处于“情绪失控”或“不可期待”继而实施犯罪行为。此外,由于“不可期待实施合法或理性行为”需要求“直接责任”的被害人过错与犯罪行为之间存在紧密的时间联系。因此,当过错早已存在,行为人在经过较长时间的情绪冷却后再实施犯罪,就不应认定被害人过错系“对激化矛盾负有直接责任”。

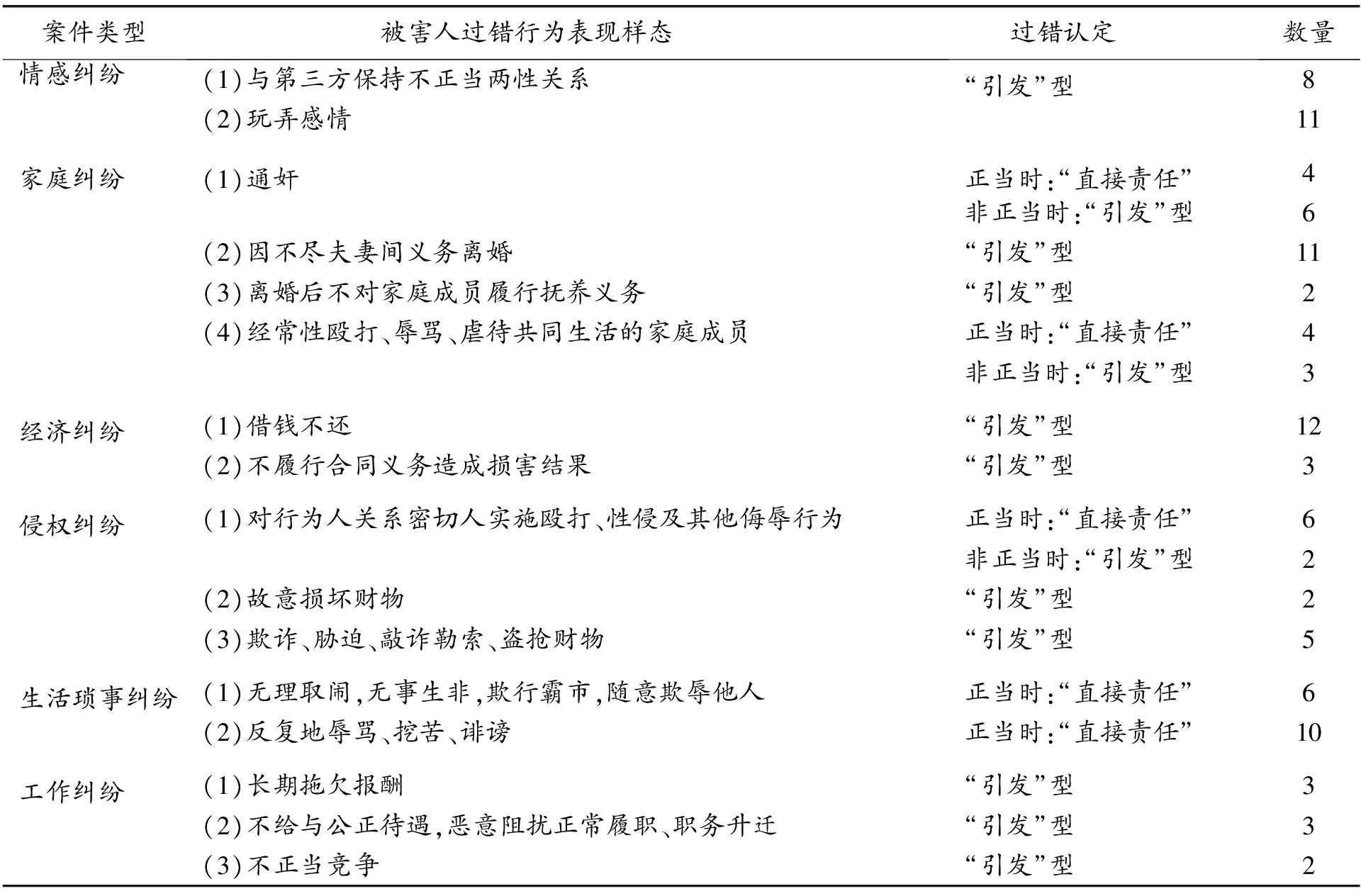

同时,就外延而言,借鉴英美刑法做法,可通过对故意杀人案件的实证分析,总结归纳“足以使行为人丧失理性行事”的被害人过错,作出列举规定。笔者通过对openlaw裁判文书网“被告方以被害人存在过错作为辩护理由且获得法院认可”的103个案例进行分析(详见表1),发现地方法院多将“被害人严重殴打”“反复羞辱、谩骂”“通奸行为正当时”等行为认定为负有“直接责任”的被害人过错,并在判决书中直接引用作为对犯罪人直接从轻处罚的理由。究其原因,在“一般理性人”的普遍认知中,这些行为更容易激起犯罪人的情绪失控,从而更容易得到法官的认可。因此,借助实证分析,笔者认为,“对激化矛盾负有直接责任”的被害人过错,其外延范围应包含以下情形之一:a.严重殴打行为;b.正在实施的与他(她)人的通奸行为;c.极具羞辱性的反复谩骂;d.针对行为人关系亲密人实施的严重殴打行为或者性侵行为;e.其他足以引起行为人非理性行为的过错行为。

2.“引发案件发生”被害人过错的界定

《意见》使用的“引发”概念,《新汉语词典》释义为“引起、触发”,显然也是一种“因果”即类型叙述。但需注意的是,“直接”与“引发”虽然均为“类型”表述,但二者并非完全相同,这从两个司法文件可以看出。对于“直接责任”的被害人过错,《纪要》并未再附加任何其他条件,即只要构成“对矛盾激化负有直接责任”,即可不再适用死刑立即执行。但《意见》对待“因被害人过错引发的案件”,却附加了“案发后真诚悔罪积极赔偿被害人损失”,方应慎用死刑立即执行。之所以附加这样的条件,系因为“引发”并非像“直接责任”那样,后者需不能介入任何第三方因素,而“引发”则只是引起事物的原因,并不强调“唯一性”。因此,从作用层面看,“直接责任”比“引发”的因果性更强,代表一种不同于“直接责任”的过错类型。

表1 法院认可被害人过错情节的103个故意杀人罪案例实证分析

来源:openlaw裁判文书网

笔者认为,“引发案件发生”被害人过错的界定应明确以下两点:第一,引发与诱发不同。诱发更倾向于一种客观情境因素,如感情破裂、恋爱关系中断,其本身只是导致故意杀人行为发生的事实因素。对于诱发因素,我们很难从主观上进行伦理评价和过错界定。例如,行为人甲男因乙女喜欢上他人要中断与自己恋爱关系,于是愤怒之下杀死乙女。在此情形下,甲男实施杀人行为虽然系乙女一定的过错行为所致,但不能因此认定是女友中断恋爱关系的过错行为引发了案件发生,从而对甲男从轻处罚。由于诱发多在被害人过错程度轻微或较低的场合使用,因此,刑法学者对该种过错应否纳入被害人过错范畴存在较大的争议。VERA BELGELSON不主张将诱发犯意的被害人过错纳入被害人过错的范畴,认为,“在被害人的不当但合法的行为与被告人的犯罪行为之间,存在一个重要的不同。从自由到合法性,各种各样的考量均禁止惩罚不当却不具有违法性的人们。因此,如果某人不当的行为造成了其他人的损害,该行为人没有指责他人非完美行为而主张减轻责任的理由”[9]。不同于VERA BELGELSON的观点,ALON HAREL则从成本与效率的理论出发,认为“被害人有过错的行为应与行为人的犯罪行为等同评价,否则在被害人过错得不到法律负面评价的场合,潜在的被害人更容易转变为实际的被害人,这有违成本与效率的原则,亦不利于降低社会防卫的成本。因此,有效率地提供保护和公平地分配保护的现代刑法原则应该将刑事责任在犯罪人与潜在被害人之间实现公平分配”[10]。学者们之间的这些争议,集中于诱发性质的被害人过错是否具备刑法的评价意义并进而影响犯罪人刑事责任之程度。笔者认为,对于故意杀人犯罪而言,被害人过错既然具有死刑限制功能,必然要求其所具有的过错程度具有相当的严重性。因此,不同于一般的刑事案件,诱发的过错类型应严格区分《意见》所称的“引发”,应被排除在考量之外。第二,引发是一种介于诱发与“直接责任”之间的一种过错类型,其程度高于诱发,但却无须达到“直接责任”所要求的“足以引起行为人非理性行事”。实务中,引发型被害人过错发生频率最高的一类过错类型,主要表现为互动型或纠纷型案件中,如感情、婚姻、家庭、生活、工作、债权债务、邻里相处等矛盾和纠纷等。对于纠纷引发的杀人案件,行为人与被害人因在杀人行为实施之前互有过错,且无法通过正确的途径进行解决,才最终导致严重后果的发生。因此,为公正考量,《意见》确立了被害人过错引发案件发生的,应酌情从轻对犯罪人适用刑罚。

结合表1对裁判文书网103个故意杀人犯罪的实证分析,笔者认为,实践中“引发案件发生”的被害人过错主要限于以下情形:(1)感情纠纷中,被害人严重不道德行为如玩弄情感、与多名异性保持不正当关系等。(2)家庭纠纷中,被害人严重不道德行为和不尽家庭义务。前者如通奸;后者如不尽对家庭成员的抚养或赡养义务,对其无辜打骂、虐待等。(3)生活琐事纠纷中,被害人无理取闹、无事生非,提出过分且无理要求以及不当侵害他人权利或利益等。(4)工作纠纷中,被害人长期不公待遇、非公平竞争,经常性的不支付报酬等。(5)经济纠纷中,被害人具有的有意侵犯他人财产权利的行为如借款不归还,不履行合同义务等;(6)侵权纠纷中,被害人对行为人关系密切人实施殴打、性侵及其他侮辱行为;故意毁坏财物;欺诈、胁迫、敲诈勒索、盗窃他人财物的行为。

3.“明显过错”的界定

(1)“明显过错”的界定应借助于过错类型进行判断。“明显”一词,根据《新汉语词典》释义,指“显而易见、明白清楚”的意思。“明显过错”显然是一种“程度”评价,而“对矛盾激化负有直接责任”及“引发案件发生”则更倾向于一种“类型”判断。后者与过错事实本身可以直接结合的属性,难以在“明显过错”的界定上得以展开。换言之,在过错事实与“明显”之间,无法直接建立对应关系。例如,被害人在行为人组建家庭后还与他人长期保持不正当两性关系,导致行为人报复杀人。被害人的过错行为属不属于“明显过错”难以直接作出认定。即便能够认定,由于被害人过错在实践中表现样态的复杂,也会使这种认定显得过于具体和分散,难以形成规范标准。所以,对“明显过错”的认定,必须首先借助被害人过错类型加以分析,并最终纳入“被害人过错与刑事责任”关系范畴加以理解。

这是因为,被害人过错对犯罪人刑事责任的影响,是通过作用于犯罪构成要素即违法要素和罪责要素得以实现的。影响的要素不同,行为人被降低责任的正当性基础也会有所区别。例如,JOSHUA DRESSLER就曾指出,“被害人过错之所以成为犯罪人可宽宥的事由,是因为其使被告人失去了自我控制或处于激情状态,从而影响到被告人应受谴责的程度(罪责降低)”*Joshua Dressler:Why Keep the Provocation Defense:Some Reflection on a Difficult Subject,86 Minnesota law Review(2002):969.。再如,VERA BERGELSON从违法性角度出发,认为被害人过错之所以降低犯罪人的刑事责任,是因为过错使法律对被害人权利的保护受损,进而导致犯罪行为的违法程度降低*Vera Bergelson:Is There Really a Difference Between Justification and Excuse(or did We Academics Make it up):Justification or Excuse? Exploring the Meaning of Provocation,42 Texas Tech University School of Law Review(2009):314.。因此,界定“明显”之程度,需以过错“类型”作为判断基础,因为类型决定程度的差异。

(2)“明显过错”的外延范围应仅限于“直接责任”的过错类型。表1的实证分析表明,故意杀人案件中,被害人过错绝大多数属于引发或者直接激化矛盾引起杀人犯意的情形。这也是《纪要》和《意见》之所以选取“直接责任”和“引发”型被害人过错加以规定的主要原因。对于“明显过错”,其外延是否可以包涵两种类型在内?即能否说,“对矛盾激化负有直接责任”与“引发案件发生”的被害人过错就是一种“明显过错”?或者反之,“明显过错”仅指“对矛盾激化负有直接责任”与“引发案件发生”两种类型的被害人过错,而不再包含其他过错类型?

笔者赞同“对矛盾激化负有直接责任”与“明显过错”之间的一一对应关系,但不认为在“引发案件发生”与“明显过错”之间也存在这样的对应关系。这是因为:其一,“对矛盾激化负有直接责任”与“明显”过错均出于《纪要》这一司法文件的规定,即“对于被害人一方有明显过错或对矛盾激化负有直接责任,或者被告人有法定从轻处罚情节的,一般不应判处死刑立即执行”。《纪要》表述的二者之间用“或”连接,且与“被告人具有法定从轻处罚情节”并列使用,均作为“一般不应判处死刑立即执行”的条件考虑,说明该文件将“明显过错”与“对矛盾激化负有直接责任”的被害人过错置于并列位置,只是同一过错情节的不同表述而已。其二,“对矛盾激化负有直接责任”与“明显过错”所发挥的死刑限制功能,均无需再附加任何其他条件即可满足,这一点从《纪要》的以上原文表述亦可看出。这说明《纪要》对两者的功能定位一致。相反,“引发案件发生”的被害人过错则不同,其由《意见》这一司法文件规定,不仅与“明显过错”“对激化矛盾负有直接责任”两种过错规定在不同的文件中,而且其所发挥的死刑限制功能还须附加其他的限制条件。前文已做过分析,在此不赘述。显然,两个司法文件对待“对矛盾激化负有直接责任”和“引发案件”两种类型被害人过错的态度是不同的,前者与明显过错一致,可直接发挥死刑限制功能;而后者则不同,说明其过错程度不可与“明显过错”等同视之。

综上,故意杀人案件中,“明显过错”本质上系“对激化矛盾负有直接责任”的“程度描述”,“明显过错”与“对矛盾激化负有直接责任”的被害人过错应具有相同的外延限定。

四、 结语

被害人过错与罪刑关系研究是一项重大的理论课题。本文仅选取故意杀人案件作为研究视阈,主要是考虑中国目前只有两个司法文件对被害人过错情节的适用进行了直接规定。虽然最高人民法院2010年10月1日下发的《人民法院量刑指导意见(试行)》(现已废止)曾在故意伤害犯罪一节作出了被害人过错可以降低基准刑的规定,但这一规定又被之后颁布的《人民法院常见犯罪量刑指导意见》取消。这一做法似乎暗示出被害人过错情节适用的司法导向,即严格限制被害人过错情节的适用范围,就如同美国刑法仅将挑衅原则规定在预谋杀人罪的立法条文中一样。本着这样的依据和导向,被害人过错的研究才具有实践意义。对于故意杀人犯罪,被害人过错是极具类型化的考量因素。在提取这样的情节时,应遵循现有文件确立的提取原则,并且尽可能地明确该原则所涉及的外延范围。