灾害社会学的研究脉络与主要议题

刘红旭

(西藏民族大学 社会学教研室,陕西 咸阳 712082 )

灾害社会学是以社会学的研究范式和理论视角,研究与灾害相关的人类社会生活样态,灾害预防、灾害救助和灾后重建都有其涉猎的内容。虽然灾害社会学研究具有重要的学术价值,理论与实践意义非同寻常,但囿于研究者的数量、研究对象、研究主题等条件,一直未能进到社会学的主流。这种徘徊边缘的境况,从蒂尔尼《从边缘走向中心?——处于十字路口的灾害研究》一文的题目便见端倪,原因在于,“拒绝更加广博的社会学视野而不思改变,过于实用化的关注点忽略了理论建构,让社会学的灾害研究始终处于边缘地带”[1]。尽管如此,素来受飓风威胁的美国,在灾害社会学研究领域仍走得很远,尤其是围绕卡特里娜飓风的研究成果颇丰[2-3]。半个多世纪以来出色的灾害社会学研究,奠定了其灾害研究的全球中心地位。1963年,美国俄亥俄州立大学成立了世界上第一个专事灾害研究的机构——灾害研究中心(Disaster Research Center,简称DRC),该机构的发起人为恩里克·克兰特利(Enrico L.Quarantelli) 、拉塞尔·戴恩斯(Russell Dynes)和尤金·哈斯(J.Eugene Hass)。因克兰特利1985年进入特拉华大学,该研究中心随其迁入,至今仍是全美乃至全世界最重要的社会科学灾害研究中心[4]。1976年成立于美国科罗拉多大学的自然灾害中心(The Natural Hazards Center,简称NHC)是美国另一个灾害研究重镇,该中心旨在成为一个关于灾害政策与社会科学的全国及国际交流中心,主办了灾害研究领域两个有影响力的期刊《自然灾害观察》(Natural Hazards Observer)和《自然灾害研究》(Disaster Research),蒂尔尼教授(Kathleen J.Tierney)为中心主任[5]。

汶川地震以来,越来越多的中国人文社会科学研究者开始关注灾害、参与灾害救助、研究灾害,并做了许多有意义的工作。中国社会救灾史、中国社会救灾思想、救灾政治、应急管理、灾害社会工作、灾害心理干预、灾害经济学等多角度、多学科的研究蔚然成风,灾害研究的中国声音正在积聚*2008年以来,国内人文社会科学博士毕业论文中以灾害为主题的研究越来越多,涵盖的学科广泛、内容丰富,提升了中国灾害研究的水平。例如:蔡畅宇.关于灾害的哲学反思[D].吉林大学科学技术哲学专业博士论文,2008;鞠明库.灾害与明代政治[D].华中师范大学专门史专业博士论文,2008;蒋积伟.1978年以来中国救灾减灾工作研究[D].中共中央党校中共党史专业博士论文,2009;罗国亮.灾害应对与中国政府治理方式变革研究[D].南开大学政治学博士论文,2010;侯保龙.公民参与重大自然灾害性公共危机治理研究[D].苏州大学政治学专业博士论文,2011;严文.减灾的经济学分析[D].西南财经大学区域经济学博士论文,2011;叶宏.地方性知识与民族地区的防灾减灾[D].西南民族大学民族学专业博士论文,2012;王玲.救灾政治:合法性经营视角下的现代国家与乡村社会[D].华中科技大学社会学博士论文,2012。汶川地震灾区的社会工作实务研究,不仅为当地的灾区群众链接了资源,而且丰富了社会工作理论研究。如:张和清等.灾害社会工作——中国的实践与反思[M].社会科学文献出版社,2011;民政部社会工作司.灾害社会工作研究[M].中国社会出版社,2011;民政部社会工作司.灾害社会工作理论与实务[M].中国社会出版社,2012。中国扶贫基金会资助,北京大学出版社出版了八卷本《“5.12”行动启示录——汶川大地震社会响应研究丛书》,内容包括救灾各个阶段的NGO研究、全球视野下NGO救灾的挑战与应对、中国救灾机制和大地震中的公民社会成长等内容。。当然,这一切都是在研究基础非常薄弱的情况下开展的,且带有明显的应急反应痕迹。应该说,中国是一个自然灾害频发、人为灾害不断的国家,饥荒、瘟疫、战争、地震,都曾经让这个古老的国家伤痕累累,但是现代社会科学意义上的研究却严重缺失。1976年唐山大地震,给刚刚经历10年浩劫的国家造成十分严重的灾难,此后30多年间,人文社会科学领域的自然灾害研究十分匮乏*以CNKI查询结果为例,在主题词中键入“唐山大地震”,1976—1996年20年间社会科学类论文仅有13篇(包括新闻报道):唐少卿.论自然灾害与经济发展[J].兰州学刊,1987(6);党素华.试论地震灾区的恢复与重建[J].中国减灾,1993(1);闻翟.1993年中国的地震年[J].社会,1993(Z2);李贵.从唐山地震看人民群众在抗震减灾中的作用[J].国际地震动态,1993(6);熊志秋.我国洪水灾害的风险分析与保险对策(上)[J].江苏保险,1994(1);张云亭.关于地震灾害保险的探讨[J].中国减灾,1994(3);古开法,徐斐.自然灾害的电视报道[J].浙江社会科学,1994(6);张江.震后之灾[J].社会,1994(8);郭康松.对闰八月之年自然灾害和战乱的历史考察[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1995(5);潘林.社会呼唤见义勇为[J].社会工作,1995(6);赵德仁.浅议减轻城市地震灾害的抗震对策[J].经济视角,1995(12);侯宗周.从天津看大城市地震后的恢复重建[J].中国减灾,1996(3);史轮.党和政府领导人参加唐山抗震救灾20周年纪念活动[J].中国减灾,1996(3)。直到2006年唐山大地震30周年,相关文章的数量才开始增加,虽然2008年数量出现井喷,研究意义上的学术论文依然数量有限。。我们分析了中国灾害社会学研究的情况,并探索了灾害社会调查的范式、方法和伦理,也注意到了亟需破解的难题[6]。应该说,灾害现象的发生发展,虽有古今时间差异,亦有中外空间差异,正如克兰特利教授所言,“无论什么地方,灾害防御和应对的核心是组织……发展中国家的某些社会特征,与发达国家的高度组织化的机构一样,可以发挥(减灾的)功能”[7]。文化土壤中延续至今的道统,举国体制救灾的社会属性,并未因国家形式的变化而彻底改变。国外灾害研究的经验与理论模式,则代表了现代国家灾害救援的智力结晶。处于转型期的中国社会,不同时空问题同在,意味着不同时空的经验皆有价值。理清灾害研究的学术脉络,研习学术史上灾害研究的智力结晶,无疑对于灾害频仍的中国社会具有切实的实践价值。

一、灾害的概念

甲骨文中“灾”有三种字形,表明洪水、大火和战争。《说文》中烖即表示灾,天火曰烖,从火,哉声。古文从才,籀文从巛声。《周礼·掌客》记录,祸烖杀礼,《国语·周语下》:“天灾降戾。”与“灾”对应的繁体字为“災”,其上半部“巛”在《说文解字》中被解释为:“害也。从一雝川。”《春秋傳》曰:“川雝爲澤,凶。”《管子·度地篇》中管子向桓公将灾害逐一解释:“善为国者必先除其五害……水,一害也;旱,一害也;风雾雹霜,一害也;厉(病疫),一害也;虫,一害也。此谓五害。五害之属,水最为大。五害已除,人乃可治。”

灾的发生只有触及到人才会是害,灾害即意味着人的生命和财产安全因灾受到破坏。如果灾的破坏性程度很高,就变成了灾难。中国古人对于灾的三种含义,既是对灾害/难的诱因的总结,也指出了灾害/难的形式——自然之力为主的水火之灾,人为因素导致的战争灾难。水火之灾,天灾大于人祸,战乱之灾,祸在人类自身。《现代汉语辞典》中,灾害是指旱、涝、虫、雹、战争等所造成的祸害,灾难是指天灾人祸所造成的严重损害和痛苦。灾害和灾难,都是因灾而伤人,区别仅在程度轻重。人为因素导致的灾害,诸如车祸、动乱、政治事件和战争,施害方和受害方都是人,事态的追踪和处理只能在人类自身寻找问题,且发生的时间、地点、影响程度和终止方式理论上都在人类可控范围之内,一般不涉及自然因素。而以自然因素为主的灾害,更多体现在被动应对,人们只能减灾救灾,而无法避免灾害。虽灾害主因是自然,诱因和后续的事务却与人类息息相关,必然要涉及人的因素。自然因素为主的灾害即自然灾害,伴随人类的历史久远,给人类造成危害的频率高、范围大,任何时代的任何国家都难逃其害。自然灾害虽是以自然因素为主的灾害,却不可豁免其中浸透着社会因素,无疑是灾害社会学的前提和背景。

中国灾害研究者对于灾害的定义,思路基本沿袭词源意义上的旧说。唐少卿在1987年对自然灾害的定义是,“自然界在物质运动过程中,有一种或数种对人类社会生活和经济生活具有破坏性的自然力。这种力不是慢性地、个别地发生,而是集中地、突发地、通过非定常的方式释放,从而在较大范围内严重破坏人类正常的社会生活和经济生活的一种现象,如地震、滑坡、泥石流、山崩、水灾、旱灾、风灾、冰雹、寒潮、台风、海啸、火山爆发,等等。这种集中、突发的自然现象,是不以人们的意志为转移的客观规律”[8]。中国工程院院士谢礼立在1989年发表的论文《减轻自然灾害是人类的共同要求——写在“国际减轻自然灾害十年”开始之前》中谈到,“自然灾害是指发生在生态系统中的自然过程,可导致社会系统失去稳定和平衡的非常事件,其特点是使社会造成损失或者导致社会在各种原生的和有机资源方面出现严重的供需不平衡”[9]。国务院办公厅发布的《国家自然灾害救助应急预案》,也是自然因素取向罗列自然灾害的内容。两位早期灾害研究者是在自然灾害的概念下论证,因而致灾因素的自然性被突出,自然灾害的不可逆转性和破坏性被强调。

人的因素进入灾害的概念体系,表明灾害研究的日渐成熟。罗祖德提到灾害的两个致灾因子:自然变动和人,并由之延伸预测,“在21世纪的今天,灾害往往是两者相互作用的产物,自然灾害绝不是真正自然的,天灾八九是人祸”[10]。该观点延续了其著作的思路,“灾害是由自然原因、人为因素或二者兼有的原因给人类的生存和社会发展带来不利后果的祸害”[11],恰当指出了灾害的自然性与社会性共存的特点,但感情色彩明显,断大于论。中国灾害社会学研究先驱王子平先生认为,“灾害是指自然的或社会的原因造成的妨碍人的生存和发展的社会性事件。灾害是一个社会性事件,其实体性内容是社会物质财富的损失与人的伤亡,这表明了它的基本属性;其发生是由自然的或社会的原因所引起的,也就是说,它是由自然界和社会生活内部关系及其相互作用引起,揭示了它所以发生的根本原因;而它发生和存在的影响或后果,则在于直接地妨碍和影响人的生存及社会的发展”[12]。显然,这是一个包含了致灾因素、灾害特点、灾害后果等内容的全面定义。日本学者金子史朗所理解的灾害(“它是一种自然现象,与人类关系密切,常会给人类带来危害或损害人类生活环境,这样的自然现象就称为灾害”[13]),与中国研究者的思路基本一致,可以概括为天灾是导因,后果是人祸。实际上,灾害发生只有与人类产生联系,才可能对人类社会生活造成伤害,人迹罕至的荒山野岭爆发的山洪地震,只要不影响到人类就不是灾害,这是灾害社会性的一个方面。另外,如果认识到灾害概念的界定以及所有与灾害相关的人类活动,都是在民族国家的框架内开展,就不难发现灾害社会性的第二个方面:灾害只是人类社会生活的一个片段,包含着权力、族群、不平等、话语、阶层等一系列社会主题。

英语世界中,与灾害相关的词有disasters和hazards,基本上对应于汉语的灾害和灾难,有的研究也以突发事件(emergencies)称之。除了被翻译作灾难以表达灾害的严重后果外,hazards也意味着潜在的灾害[14]。灾害的定义难以达成共识,处于不断的更新过程,克兰特利却仍然确信disaster才是灾害研究的核心,使用hazard是倒退,意味着灾害研究的基础内容被作为副产品对待[15]。据他考证,英语中的disaster源自法语的désastre,更远则追溯到两个拉丁语词根dis和astro,大意是星星。早期的用法中,disaster是指因某一星宿而给人的命运带来不快或者负面作用,现在是指地震和洪水或者通常说上帝之手所致的大的自然破坏。灾害的概念离不开社会根源,灾害定义必须专属于社会领域,且使用社会时间和空间作为陪衬。需要修正的是,灾害不是社会问题而是社会变迁,不是事件而是机会[15]。克兰特利灾害(disaster)的语义学考据显示了灾害的宿命论痕迹和神秘主义色彩,灾害的社会学定义则显然反射着社会学的眼光。从时间上看,凯尔最早在1932年便提出灾害的内在根源是社会变迁,而且讨论了灾害的本质、定义和顺序等问题[16]。广为接受的灾害概念则来自弗瑞兹,他认为灾害是“集中的时间发生在集中地点的事件,一个社会或者独立的社会单元经受严重的危险,蒙受社会成员伤亡和社会结构完全或部分被破坏”[17]。同样提到社会结构受损且逐渐走向建构主义的是美国社会学家克雷普斯,他于1984年提出的灾害概念还拘泥于灾害的客观实在性,“灾害是在时间和空间上都明显可见的事件,在灾害中,社会或其较大的从属单位(如社区、地区)物理性状遭受破坏、损失,正常功能也可能被打乱。这些事件的原因和后果都与社会或其从属单位的社会结构、社会过程相关”[18]。10年之后,克雷普斯对灾害的认识发生了变化,认为灾害本身作为社会建构的产物,是人类自身制造出来的风险。作为非常规的社会问题,灾害的定义是历史文化背景、社会对灾害的认知与实际社会后果相结合的产物[19-20]。从传统灾害研究相信灾害为自然失调,注意力集中在救灾机制的构造和灾害防御,到风险社会倡导者和社会脆弱性研究者,反思人类与自然的关系,关照灾害中不同群体的命运,再到建构主义取向的学者,则看到了灾害被“建构”的过程[4,21],灾害概念变迁反射出社会变迁的影子。当灾害研究进入建构主义阶段的时候,灾害的概念就已经不再重要,关键性的问题在于,灾害的定义者所具有的身份与灾害概念所要表达的意向。灾害文本的制作过程,俨然映照着不同社会位序的占据者经营权力的身姿。

2002年10月,在土耳其安塔利亚举办的灾害大会上,克兰特利发表了题为《社会科学灾害研究50年:主要成果及应用》(A Half Century of Social Science Disaster Research:Selected Major Findings and Their Applicability)的演说[22],总结了1950年代以来社会科学灾害研究方面的主要成果贡献及其应用价值。作为灾害研究的代表性人物,该演讲昭示着以美国为代表的西方灾害社会科学研究已经走向总结和反思阶段,其灾害研究的历程值得我们描摹学习。

二、国外学者灾害社会学的研究议题

以社会学为基座的灾害社会学内容广泛,学理与应用性都有体现。社会治理、社会互动、社会变迁等不同层面的社会学核心命题,都可以借以灾害事件,发掘出新的研究价值。例如,在找寻社会组织的基本问题方面,诸如起源、适应性问题和生存等,灾害研究为其提供了丰富的素材。经典社会学者和早期的灾害研究学者都认为这些问题是最基本的,持续关注这些问题会增加社会学的知识,并有助于灾害防治[18]。灾害研究具有实践与理论的二重性,且我们认为应该更加偏向于社会学的学科特质——角色、规范、行动与结构等概念构筑的灾害场景,以及生活世界里流动的社会性、社会互动的情境性和社会治理维度中的秩序感。实践意义上,只有立足于具体灾害事件,灾害研究的现实意义才能体现,社会学的应用价值即在于此。理论意义上,灾害社会学的灾害研究不能仅仅止步于寻找减灾防灾的步骤、机制或者规律,沉浸于经验总结或者模式概括,而是一般意义上的理论抽象,着眼于社会互动,落脚于社会结构。既然灾害现场是一个提供了挑战和修正现存理论的特殊机会的“自然实验室”(natural laboratory)[17,23],那我们就要借此去寻找隐于日常生活的社会结构和进程的方方面面[24]。

从disasters杂志刊登的文献出发,马萨诸塞大学Amherst校区的亚历山大首先指出1990年代中期权力结构、组织形式、军事威胁和经济制度发生了巨大变化,让21世纪的突发事件及其应对完全异于20世纪70年代。紧接着列表呈现了20年间发生在世界各地的重大自然灾害,联系国家经济发展状况等对比了相同自然灾害造成的不同灾害后果。由于许多社会、经济和文化的改变,都对灾害预防和响应产生影响,故而环境(包括国际资本的经济环境、武装冲突的战略环境、种族认同的文化环境、大众传媒的技术环境和可能还有的脆弱性处理机制的社会经济环境,以及实施备灾、减灾、防灾动机的政治环境和灾害本身的场景环境)的概念至关重要。所以,“未来自然灾害研究的挑战在于,既要充分连接相同灾害发生后不同的环境因素,也要联系不同环境下发生的相同灾害”[25]。在这一点上,斯托林斯通过举例迪尔凯姆以自杀和犯罪这样的“不正常社会现象”来识别社会结构和功能中的“正常部分”,通过加芬克尔、吉登斯和卢曼的例子,认为研究灾害这种社会规范被打破的“特例”,实则是可以更好认识“正常社会规范”的分析性策略[26]。灾害研究中出现的建构主义模型、社会团结、社会冲突、灾害中互动的重要性和灾害中性别、阶级,以及其他方面的不平等导致的风险,则推动着灾害社会学研究从边缘走向主流[1]。其中有两项研究,分别以结构性资源和行动者之间的辩证关系理论来解释意大利南部震后恢复[27],以及探索在生活(制度化环境)和灾害(非制度化)环境中,地域、任务、资源和行动的联系[28-29],都是在运用一般社会理论而非专门寻求特殊解释,不仅表征了视角的独特性,而且展现了灾害社会学的学科优势,堪称灾害社会学研究的典范之作。

以时间为序,我们可以看出灾害社会学研究的内容和脉络。灾害社会学应用性的特点决定了研究者对于灾害中组织的关注。戴恩斯划分了灾害中两种类型组织的行为,新组织的自发行为(应急响应)和已有组织的非常规行为(扩展响应)[30]。同样是从组织的角度,有鉴于灾害中社会结构并非理所当然的特点,研究者选用组织过程和角色实践这两个基本的社会学构念,生动揭示了社会结构起源和转型过程。组织的测量涵盖了正常组织和集体行动,角色实践则分为三个独立的维度:地位—角色关系、角色链接和角色表现。对组织过程而言,地域(D)、任务 (T)、人力和物质资源(R)、行动 (A)构成其结构单元,四种元素的存在即意味着相关于灾害的组织被社会地建构了起来。角色实践的三个构成部分中,地位—角色关系和角色链接高度相关(r=0.54),地位—角色关系与角色表现的关系则不明显(r=0.10),角色链接与角色表现的关系就更加显得微乎其微(r=0.06)[31]。另外,信息技术发展,无疑在灾害救援中会发挥重要的作用,在工业化国家和部分发展中国家,信息技术革命将可能会在灾害监控、预测和管理方面激发各种创造性响应方式。未来时间主要的灾害形式,或者是低损害高频率的自然灾害,或者是低频率高损害的自然灾害。面对欠发达国家发生的自然灾害,因为人口压力和环境恶化情况,或许会加剧灾害破坏程度的可能性,研究者相信巨大自然灾害会改变全球化的进程,并祈愿于逆境激发人类的创造性以设计出解决灾害问题的新办法[25]。

灾害的类型学,以及罹自然灾害打击的社会发生的结构性变化,成为灾害社会学的另一个研究热点。在博特兰看来,复杂危机的主要特征是社会或者制度出现问题,难以调节相互矛盾的身份团体。自然灾害则是物理结构出现缺陷,极端自然事件导致进程受阻。这两者的主要区别在于灾害成因和影响的社会性内生程度,前者是完全社会内生性的,后者则只有部分如此[31]。在另一篇文章里,他从灾害应对和社会损害方面,分析比较了复杂人道主义危机和自然灾害,认为体系的受害情况是两者的根本分道之处。自然灾害虽然也导致重大的社会干扰和制度改变的情况,但并不具有频发性,而是附带产生且通常不是广泛或者长期的[32]。灾害社会学的资深学者克兰特利认为,地震、洪水为代表的自然灾害,已经因为技术风险而发生变化,可以称之为跨系统社会灾害(TSSR),包含了新的内容,其进入灾害类型标志着灾害研究处在新的历史节点。灾害的全域包括跨系统社会灾害,也就出现了传统类型、新类型和混合类型,都是对社会产生危害的灾害现象[33]。大众传媒在灾害事实的形成中意义重大,有研究者就以灾害神话(disaster myths)指代被社会大众和组织成员过度夸大的灾害概念—— 洗劫一空、社会解组和异常行为总是相伴而生。并以卡特丽娜飓风为例,他们检视大众传媒过度放大了灾害影像,因此导致强化的政治话语和过度用兵,增强了美国重兵主义意识形态的政策方向[34]。

如果从普林斯研究1917年哈利法克斯大爆炸所做的系统性灾害研究算起[35],欧美学术界研究灾害已经走过了近一个世纪的时间,成果丰硕、影响广泛。即便从1963年才成立的灾害研究中心(The Disaster ResearchCenter,简称 DRC)算起,到2008年的45年间已经完成了660次灾害现场研究。综述现场研究的结论,以下5个方面的研究发现被认为具有很大的普遍性。第一,在社区灾害方面:社区灾害和日常突发事件中的行为性质和程度都不相同;卷入其中的自然行动者和机械行动者都无法在灾害中辨其行为却显见于冲突情景;人们在社区灾害和日常突发事件中的行为不同,灾害和灾难中同样如此;灾害相关的行为是复杂的。第二,在个体行为方面:个人和家庭都是典型的灾害漠不关心者,灾害来临之前亦然;有预警的情况下人们的反应很理智也很有社会性;灾害发生后,人们的表现很好,总是相互帮助;虽然经历灾害是痛苦的,短期内也有印象,但似乎不会带来太多持久性的行为影响。第三,在组织行为方面:所有组织都几乎不会把减灾提上议事日程;大致上非应急组织也都应该有应急预案,但目前仍然很少在做且做得不对;很多组织在处理危机的时候有很多问题,但他们经常不预想困难;经历灾害之后也只发生选择性组织变革。第四,在社区行为方面:除了极个别灾害易发区和危险集中区,涵盖全社区的减灾很少被优先考虑;社区层面的应急预案是非常片面而很成问题的;灾害越严重,危机时刻便会出现越多的行为结构和功能;恢复时期新旧问题都会出现。第五,在大众传媒(作为社会的代理者)方面:大众传媒很少注意到减灾行为;大众传媒通常扮演着两个角色—— 正在发生事实的“观察和报道者”与即将发生危险的“提醒者”,但无法很好地整合在一起;几乎对所有人而言,新故事提供了灾害期间有效的“真实”,但它必然是不完整的[36]。这些研究成果被广泛采用,部分还影响了政治现实,但自身仍在发展完善之中,是否能够直接为我所用,也需要实证检验。2007年斯普林格出版社出版了《灾害研究手册》,集合了美国51位灾害研究者的出色成果,覆盖了灾害研究的方方面面,可以概观灾害研究的现状。其中,与灾害社会学相关的议题包括“灾害的概念”“未来灾害和危机的类型”“危机研究的途径”“方法论问题”“灾害脆弱性与种族”“阶级和族群的关系”“性别和灾害研究的基础与方向”“经济学全球化和地方化减灾”“地方应急管理组织”“灾害的社区警告和疏散”“社区合作”“灾害的组织化适应”“社区创新和灾害”“灾害和发展的研究与实践”“国家计划与防御”“变迁社会的灾害和危机管理”“灾后的社区记忆”等[37],几乎每一个议题都关涉了灾害社会学的基本问题,也是中国灾害社会学研究必须面对的话题。立足于灾害事实的跨学科灾害研究,也同样致力于提供有助于灾害防治与社区恢复的理论和对策。

概言之,国外学者的灾害社会学研究,实践服务与理论演进同时进行,随处可见深刻的洞见,又不乏采自现场的实证材料。国外同行业已走过的研究经历,涵盖了几乎所有的灾害社会学主题,也为我们提供了研究积淀与路标。在全球化与信息化同在、社会转型与历史惯性共存的时代,中国的灾害社会学研究既要沿袭本学科已有的范式和理论要点,更要注意发掘传统文化的印迹,注重民族国家合法性声张的行为方式,并关视灾害研究中愈来愈多的地方性知识。

三、国内学者灾害研究梗概

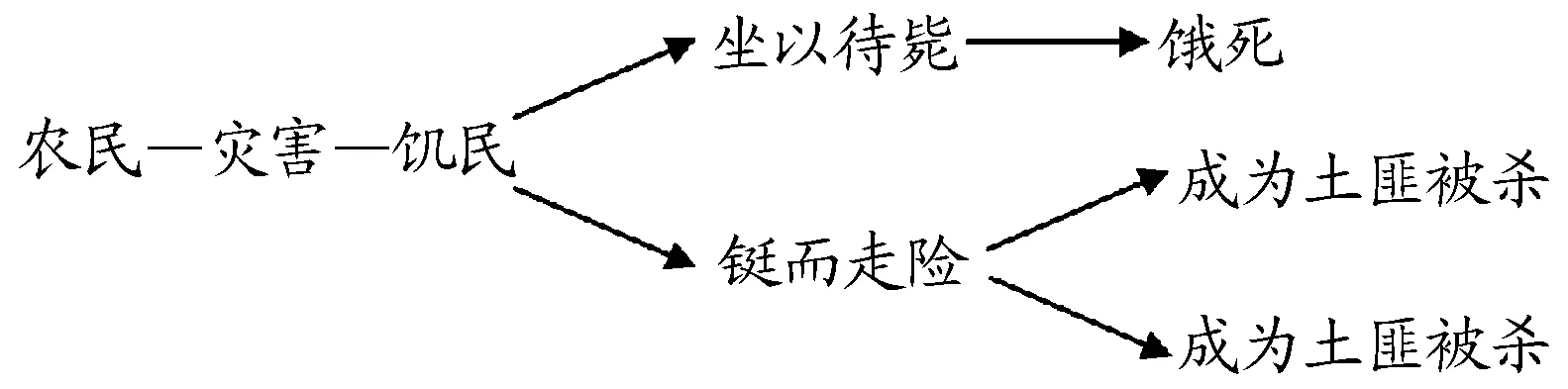

十年九灾是中国自然灾害频发的真实写照,大难兴邦是中国历朝历代与灾害抗争的无奈自慰。《中国救荒史》统计了中国自然灾害受灾情况,“中国历史上,水、旱、蝗、雹、风、疫、地震和霜雪等灾害,自西历纪元前1766年(商汤十八年)至纪元后1937年止,计3 703年间,共达5 258次,平均6个月强即罹灾1次。若仅就旱灾而言,则此3 703年间亦达1 074次,平均约每3年4个月强即罹1次。又仅就水灾而言,则此同时期中所发生者,亦达1 058次,平均约每3年5个月即罹1次。若谓汉以前之记载,可靠性过小,则自汉立国之后计算,即西历纪元前206年至1936年,此2 142年间灾害之总数已达5 150次,平均约每4个月强即罹灾1次”[38]。受灾之频、灾种之多,一再印证着“无灾不成年”的说法。在这部成书较早的专著中,作者对历代灾荒从实况、成因、影响三方面作了详尽分析,历代救荒思想中天命主义的禳弭论、消极救济、积极预防都有精彩论述。巫术、消极和积极的救荒政策设计及实施,正是中国皇权社会荒政之精要,也能找到现实中与之对应的措施。借鉴该书的脉络,有论者指出,“历代救灾思想中,积极的预防思想内容丰富,归纳起来主要有两个方面,一是改良社会条件的思想,一是改良自然条件的思想。改良社会条件的思想主要有重农与仓储思想,改良自然条件的思想主要有兴修水利和林垦思想”[39]。另一部总结归纳中国传统救灾思想的论著,则将两汉至清朝的救灾思想作了编年史概括[40]。相比而言,汪汉忠更加注重分析灾害带来的社会后果,他画出了中国古代灾害发生之后,农户变为土匪的过程[41],可谓道破了荒政的玄机(图1)。

图1 古代灾害的社会后果分析

2008年汶川地震是中国改革以来首遇的突发性重大自然灾害,伤亡惨重、代价巨大,抗震救灾的过程促使政府和社会总结经验教训,提高灾害的应对能力。新中国成立以来的灾害研究,也是以汶川地震为转折点。从零星的片段研究,走向多学科、多领域的研究井喷期,参与研究的人数和发表的成果之多,足以认为灾害研究目前已成为学界的重大热点问题。我们分别从专著和博士论文两个方面概略了解目前中国灾害研究的现状,并分学科介绍农村自然灾害研究方面的学术论文,以求勾勒中国的灾害研究总体情况和受灾农村研究的具体情况。

以汶川地震为研究对象,邓国胜等编著的《响应汶川:中国救灾机制分析》关注抗震救灾过程中民间组织和志愿者行动、救灾捐赠款物管理和国外的救灾体制等内容。书中还引用了王振耀2009年学术报告《汶川大地震灾害救援与转型中的国家行政管理体制》中提到的11个救灾工作系统:(1)组织指挥系统;(2)灾前会商机制与预警体系;(3)国家自然灾害救助应急预案系统;(4)国家自然灾害救助应急响应系统;(5)军地应急救助协调行动系统;(6)救灾物资储备与救灾装备系统;(7)灾害救助的社会动员系统;(8)全国恢复重建工作管理系统;(9)冬春困难群众救助管理系统;(10)国家减灾组织指导系统;(11)救灾与减灾的科技应用推广系统[42]。另一本总结汶川救灾经验的专著,着眼于政府、国际机构、民间组织推进贫困村灾后恢复重建的主要经验,不同部分有不同的研究对象[43]。就灾后重建和资源管理,多位学者分别论证了水能资源、土地资源、生物资源、环境资源等自然资源和文化与旅游资源,如何借助灾后重建的机遇实现资源的有效利用和可持续利用的问题[44]。

不同于上述已出版专著的研究路径和写作思路,2008年之后涉及灾害研究的博士论文专业性更强,更有逻辑连贯性。灾害将人与自然的关系格局打破,对人的生命和财产造成伤害。马克主义哲学认识论分析者认为,人的价值取向及实践行为是引发灾害的深层根源,分为人的主体地位丧失、人的价值取向变异、资本的无限扩张和主观能动性的消解[45]。灾害发生之后,政府要以其体制性应力减灾救灾,灾害应对则会对政策、体制、战略等政府治理方式的主要方面产生影响,也就会影响政府治理方式变革[46]。参与救灾的公益组织,基于不同的分工与功能定位可以分为运作型、协调型与资助型,各具特点、各有优势,能够发挥公益组织的独特作用[47]。国家积极主动的角色,出现在灾后的每一个环节,以灾后重建中国家干预为研究对象,提出国家灾害干预的“资源配置效应假设”(国家灾害干预有利于灾区资源的公平分配)和“社会变迁效应假设”(国家灾害干预推动了社会变迁),以调查问卷数据进行验证,并指出国家灾害对于灾区社会变迁的未预料后果,显现了社会学的研究主题[48]。另一项社会学研究对灾后重建进行评估,结果显示重建提升了中央政府的合法性,却降低了地方政府的合法性,产生了合法性的双轨效应[49]。同样是合法性的视角,国家、基层政府和灾民三个主体经营合法性的机制和过程,也是政治社会学角度的灾害研究视角[50]。

四、灾害社会学研究的本土化

社会学的理论、范式和方法,皆由滋生于西方文化土壤的话语形式表达,灾害社会学研究同样如此。灾害社会学研究不只是理论层面的推演,而要倚靠实践经验,更不能脱离民族国家的历史与现状。不同的社会文化和社会结构,决定了不同的救灾减灾机制和恢复步骤。不同的社会情境和公民素养,决定了国家救援的动机与能力,社会减灾救灾机制和个体灾害康复状况各异,难有触类旁通的一般化模式,相同情景的不同反应也在所难免。灾害社会学的理论积淀,含有一般性,也要看到国家与社会发育程度决定的特殊性。人们遭遇突发自然灾害的本能反应和经历灾害的情感历程,救灾减灾的人道援助和组织建设等,相对而言不受或很少受到国家与社会特征的影响,可供借鉴的成分很多,需要我们的研究充入其中以增加中国样本。尤其是社会工作者运用同理和共情的手法,开展康复治理的技术,有待借用成熟的技巧和模式,达到救灾减灾的效果。然而,举国体制之下党领导的救灾过程,意识形态化的救灾宣传和道德化的社会氛围,形成了中国特色的救灾模式,具有丰富的内容可供本土研究者探索发现,总结抽象。任何一个研究领域的起始阶段都重视引介国外成果,希望以此找寻启示,灾害研究概莫能外*无论是地震频仍的日本,还是形成了科学救灾模式的欧美国家,都有我们学习的地方。梁茂春.美国社会科学界对灾害的研究综述[J].中国应急管理,2012(1);周利敏.从自然脆弱性到社会脆弱性:灾害研究的范式转型[J].思想战线,2012(2);陶鹏,童星.灾害概念的再认识——兼论灾害社会科学研究流派及整合趋势[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2012(3);蔡驎.一门关于灾害共生实践的学问——日本灾害社会学述评[J].国外社会科学,2012(5);张庆阳,秦莲霞,郭家康.澳大利亚气象灾害防治[J].中国减灾,2012(10);张庆阳,秦莲霞,郭家康.日本气象灾害防治[J].中国减灾,2012(12);张庆阳.国外应对雪灾经验及其借鉴[J].中国减灾,2013(1);张庆阳,秦莲霞,郭家康.英国气象灾害防治[J].中国减灾,2013(2);郭家康,张庆阳,秦莲霞.德国气象灾害防治[J].中国减灾,2013(2);张庆阳,秦莲霞,郭家康.法国气象灾害防治[J].中国减灾,2013(8).。国内灾害研究现状可概括为“两多两少”:公共管理类的宏大叙述居多*该类具有代表性的研究有:郑功成.构建科学、合理的灾害管理及运行机制[J].群言,2008(8);童星,张海波.基于中国问题的灾害管理分析框架[J].中国社会科学,2010(1);王振耀.巨灾之年的政府应对与政策调整[J].四川行政学院学报,2010(3);赵鹤辰.政府危机管理策略初探[J].人民论坛,2011(5).,荒政思想与历史研究居多,本土经验的灾害社会学和灾害人类学实证研究较少,理论抽象和方法创新较少。灾害社会学的中国化,就是要着眼于中国的现实经验,找到适合于中国社会的防灾、救灾、减灾和灾后康复的社会路径。“研究中国需要尊重中国自身的经验,尊重中国自身的历史。西方的经验可以参考,西方的理论可以利用,但只是作为一种参考。以中国为中心就意味着,我们凭靠中国自身的经验有权利修正西方的理论”[51]。重塑一种真正由中国话语构成的学科言说体系,不只是挣脱西方学术霸权,而是获得中国灾害社会学自身的发言权。