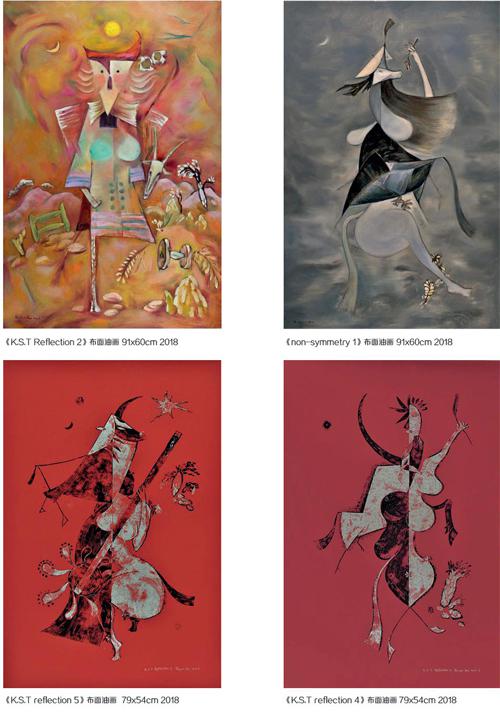

“KST”或与颜色有关

赵彦

把“KST”(喀斯特)这个名字念上三遍,与我们观看徐浡君的“KST”系列感觉是一样的。这种奇异的相似性得益于它们所具有的那种陌生性,或者用西班牙哲学家奥尔特加·伊·加塞特的话说,“去人性化”,即与我们的生活经验和情感经历存在着一定的距离,一种去生活经验化和去情感经历化的描绘方式:作为一个地理学译名,我们不能直观地从这个名字去想象那种巴洛克风格的奇峭地貌;作为充斥着炫丽秾烈、几乎要把村庄和树木的造型与轮廓都吞噬掉的色彩的系列作品,我们也不知道它在哪种程度上描绘了画家那种又欢喜又迷离的感情。

《艺术的故事》的作者贡布里希说,如果我们从窗外看,我们看到的窗外景象,可以有1000种不同的方式,但哪一个是我们的感官印象呢?也就是说,如果你是一个观画经验贫乏的观众,试图从徐浡君这些作品中去辩认一个村庄,一棵真实的树,一条路,一片云的话一定会失望而归,因为它们是画家眼中的村庄、树木、道路和云彩,如果一个画家有1000种观看风景的方式,观看又有1000个瞬间的话(实际上又何止1000个瞬间呢),那么我们根本定义不了世界和风景的真实面目。所以艺术并非现实的真实。“KST”不是一些有喀斯特地貌特征的村庄,它是一些似是而非的景物,是画家一系列非公共性但可以分享给他人的感觉,也是画家个人的但可以互通给观众的智性归纳(不是对生活的简单粹取和提炼,不是仅仅想给视网膜一种机械的条件反应),它绝不会是字典、科普讀物和谷歌地图上你能够找到的村庄、树、路和云彩。在徐浡君的作品中,房子与其说是房子,毋宁说是纪念碑;树与其说是树,毋宁说是惊叹号;道路与其说是道路,毋宁说是迷宫;池塘与其说是池塘,毋宁说是眼睛;云与其说是云,毋宁说是我们眼睛前面的东西……每一幅作品并非要向我们提供单纯的美,而是向我们提供一种自我扩展。因为没有非常具化的形象,这些画可以隐喻一切,但又绝非帕斯说诗歌的所能隐喻的“时代的声音,文化的触须,政治的鼓点,民族的心跳,道德的盾牌”,它比这一切都大,都远。

“KST”用弱化轮廓与形象、强化色彩的方式向我们描绘了一组我们无活用审美经验辨认的新图景,有时候我们在画面上看到的既不是村庄、山峦、道路、池塘、树和云彩,也不是什么高蹈玄虚的感觉和理智,而是色彩本身,色彩经常会成为他系列作品唯一的主角。有时候那种色彩繁复到你需要上百只眼睛才能把它看完,把它分辨完,就是看完了,分辨完了,你也会觉得仍有多意犹未尽的东西,仿佛在色彩里面,在画布和画版里面还有好多个世界。

艺术感觉与政治一样,从来只照顾自己的同类。徐浡君的同类就是那些会被他满画布的如同私语般又密又细碎的色彩颜料所吸引的观众,我们的眼睛和意识同时迷恋颜色这种东西。贡布里希说得好,我们一生下来的时候其实眼睛里是没有任何东西的,后来才有了视力,我们开始学习观看,但真正的观看是能够进行一些自我限制和自我观察。如果没有后者,那么我们眼睛的东西就与他人没什么区别,就是新闻,就是明信片,就是人云亦云。艺术史上各种流派的更迭实际上都是“看世界”方式的变化和各种“自我限制”的更替:原始艺术是用简单的线条看复杂的世界,埃及艺术是画脑子里认为有的东西而不是肉眼看到的东西,罗马希腊艺术画精细的肌肉和衣襟,中世纪画宗教世界和传说,只有文艺复兴画现实本身,希望能像镜子一样复制我们眼睛里能看到的,但很快被后来的印象派否决了,也被照相机的发明给狠狠地嘲讽了一把,因此印象派之后,画家们画的东西更加不属于眼睛,更像是心灵这块肉想出来的东西,更不属于视网膜,而是脑神经的功能。徐浡君的画显然也不是眼睛的东西,不是“KST”,而是他在无数时刻看到的无数的“KST”,无数时刻想到的无数“KST”,无数的自我变体。很多评论家将徐浡君的作品归纳为表现主义,我个人觉得徐浡君的作品尽管笔触上接近于表现主义,但情感上没有表现主义那样沉重、混乱和疯狂,它美,但是中性。尽管徐浡君本人有一定程度上的疯狂,尤其是作画的时候。但真正的好作品一定是袪判断的,无性的,就像甜味它的基本成分并不甜;阳光很燎烈,但光的原子却是没有温度的。我们在他的作品里看不到愤怒,看不到狂喜,我们能看到的,其实只是一个个颜色游戏,在这些颜色游戏里每一个笔划里都充满了弦外之音,充满了比喻、省略,在它们的缄默里包含了画家与自我的迂回和调解。