尿路感染患者病原菌谱与耐药性及尿常规诊疗价值分析

徐 茜

(陕西省西安市第九医院检验科 710054 )

尿路感染为临床较为常见疾病,包含肾盂肾炎、膀胱炎及急慢性尿道炎等,在医院感染中所占比例为35%左右。相关研究显示,尿路致病性的大肠埃希菌(UPEC)是尿路感染的主要致病菌,还包含其他一些真菌、肠球菌和革兰阴性菌等,患者易出现复发,可能进展为慢性的尿路感染[1-2]。由于临床抗菌药物的广泛应用,UPEC会产生KPC酶、AmpC酶及超广谱β-内酰胺酶(ESBLs),同时UPEC拓扑异构酶DNA使其对喹诺酮类药品出现耐药性,外膜通透性变化使UPEC对氨基糖苷类、氯霉素与四环素等药品产生耐药性。另外,UPEC持留因子、生物被膜和黏附因子等会造成药物不能够全部应用在细菌上,很难彻底消灭,造成患者出现反复感染。而尿路感染主要诊断依据为中段尿培养,检测患者尿液标本内的病原菌和药物敏感性(简称药敏),对患者前期选择抗菌药物和治疗有重要影响[3]。因此,本研究通过分析尿路感染病原菌谱与耐药性及尿常规在尿路感染诊疗中的价值,为临床患者治疗提供一些借鉴。

1 资料与方法

1.1一般资料选择2015年6月至2017年6月在本院首诊为尿路感染的患者100例,收集患者清晨中段尿标本100例,其中96例尿路感染患者在进行抗菌药物治疗后复诊,停药两周后行中段尿培养并检测尿常规,对疗效进行评价。

1.2方法

1.2.1诊断依据收集首诊患者清晨中段尿,培养结果显示革兰阳性球菌的菌落数大于1×104CFU/mL,或者革兰阴性杆菌的菌落数大于1×105CFU/mL,判为尿路感染。

1.2.2细菌培养与药敏试验患者清晨中段尿接种在伊红美蓝培养基与血平板内,采用MicroScan walkAway-96SI分析系统(德国西门子公司)进行药敏试验和细菌鉴定,配套板条是PC33和NC50。

1.2.3尿常规检测使用美国Iris iQ200自动尿沉渣分析仪对尿白细胞(WBC)计数进行检测,日本AX-4280尿干化学分析仪对尿液pH值、亚硝酸盐(NIT)、白细胞酯酶(LE)及WBC计数进行检测。尿常规正常值:NIT(-)、LE(-)、WBC 0~25个/μL。

2 结 果

2.1首诊患者病原菌情况首诊患者检出的病原菌中大肠埃希菌最多,为28.00%(28/100),其次为真菌(15.00%,15/100)、铜绿假单胞菌(6.00%,6/100)、肺炎克雷伯菌(6.00%,6/100),鲍曼不动杆菌、粪肠球菌分别占5.00%(5/100),表皮葡萄球菌、奇异变形杆菌、金黄色葡萄球菌、洛菲不动杆菌分别占3.00%(3/100),溶血葡萄球菌、屎肠球菌分别占2.00%(2/100),其他占22.00%(22/100)。

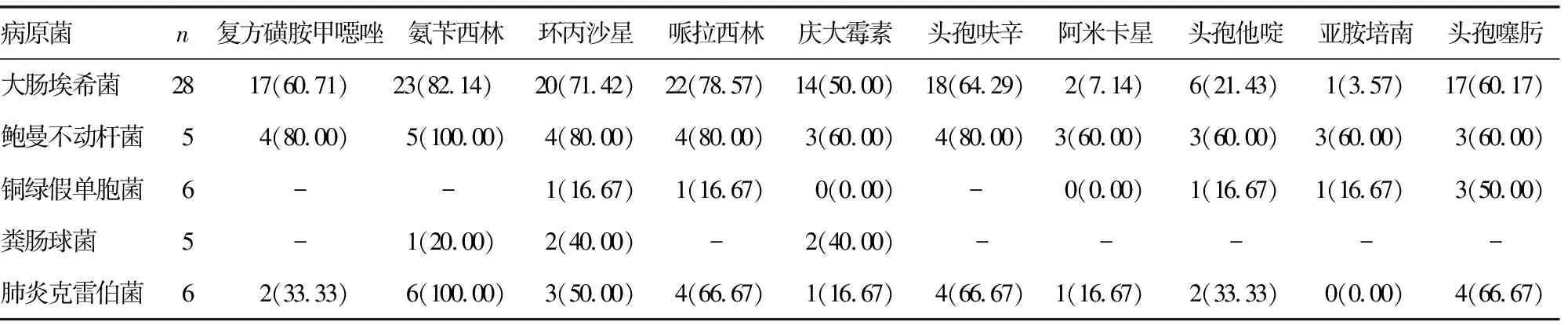

2.2常见病原菌耐药情况大肠埃希菌对复方磺胺甲噁唑、氨苄西林、环丙沙星、哌拉西林、头孢呋辛、头孢噻肟耐药率达60%以上,鲍曼不动杆菌对检测药物耐药率都达60%以上,铜绿假单胞菌对头孢噻肟耐药率达50%,肺炎克雷伯菌对氨苄西林、哌拉西林、头孢呋辛、头孢噻肟耐药率达60%以上。见表1。

表1 常见病原菌耐药性对比[n(%)]

注:-表示未检测

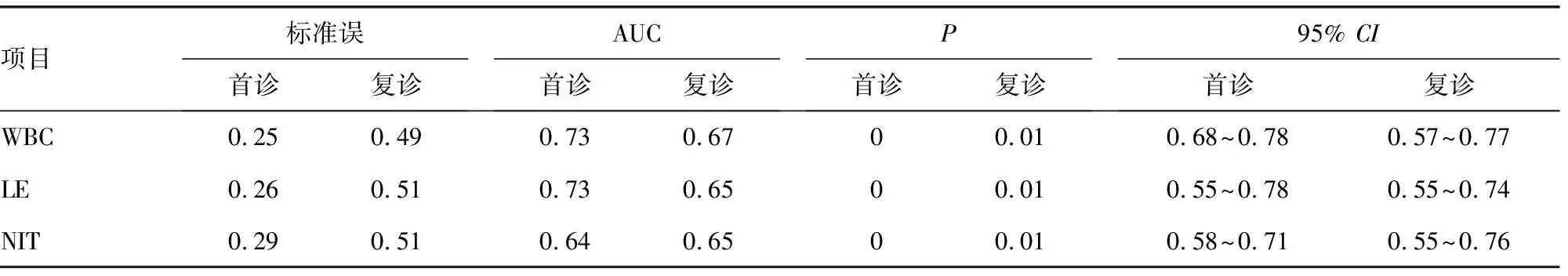

表2 NIT、LE及WBC首诊与复诊ROC曲线下状况

2.3NIT、LE及WBC首诊与复诊ROC曲线下状况首诊与复诊患者NIT、LE及WBC曲线下状况见表2。

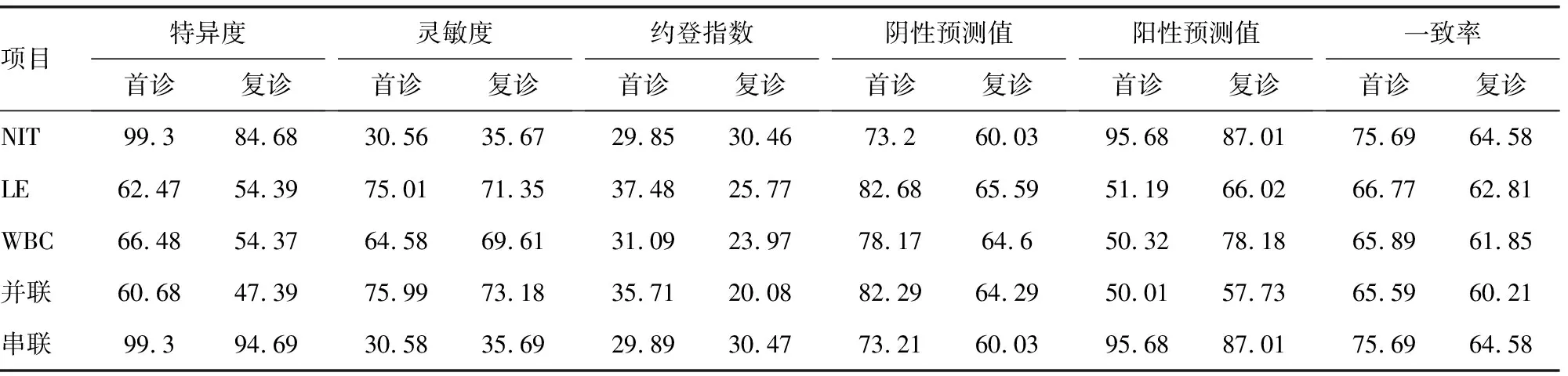

2.4患者检测尿常规情况NIT、LE及WBC 3个指标及并、串联情况见表3。

表3 NIT、LE、WBC 3项并联及串联对首诊与复诊患者情况分析(%)

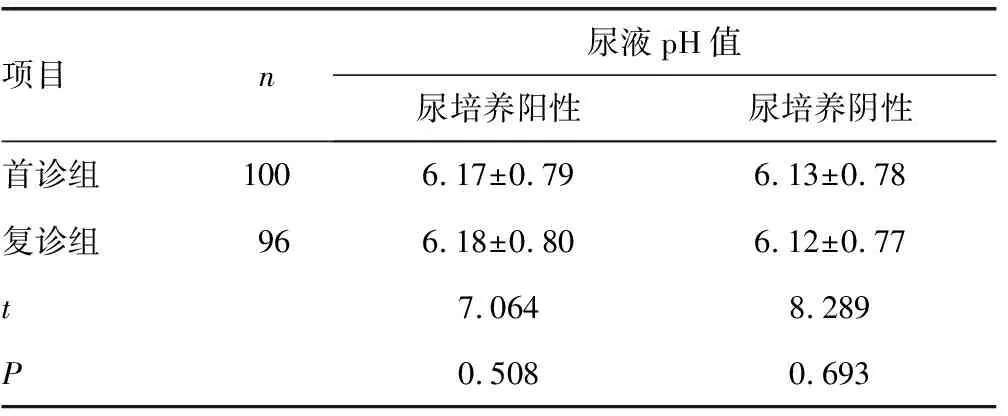

2.5首诊和复诊患者尿pH值状况首诊和复诊患者尿培养阴性与阳性尿液pH值对比差异均无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 首诊和复诊患者尿pH值状况对比

3 讨 论

临床泌尿系统感染患者常用的治疗药物为磺胺类与喹诺酮类,口服比较方便,且喹诺酮类对患者治疗效果比较理想,在前列腺与肾脏内药液水平高,无肾毒性,在临床广泛应用,进而造成其耐药菌株数量增大[4-6]。相关研究显示,在过去的10年内西班牙大肠埃希菌对于喹诺酮类的耐药率已经从3%升高到了23%。本文研究显示,大肠埃希菌对复方磺胺甲噁唑与环丙沙星的耐药率分别为60.71%、71.42%。高耐药率不但与临床应用喹诺酮类有联系,还和动植物应用此类药品致使体内的定植菌耐受性升高相关[7-8]。随着β-内酰胺类药物尤其第3代头孢的应用,检出产ESBLs的概率越来越大,当前国内CHINET检测显示,医院内大肠埃希菌的产ESBLs菌株达到了50%左右,肺炎克雷伯菌达到了40%左右。这些细菌不但对单环β-内酰胺类、第3代头孢菌素及青霉素类有耐药性,还对磺胺类、喹诺酮类及氨基糖苷类具有交叉耐药性。尿路感染中最常见病原菌是UPEC,在患者治疗中,一些尿液内UPEC抗菌敏感,但可长时间对抗菌作用耐受,除细菌发生耐药性,还有免疫逃逸、黏附因子、产生生物被膜及持留因子参加了致病进程。

尿路感染为临床较为常见的感染性疾病,若不及时进行诊治造成疾病迁延则会转变成慢性尿路感染,对患者正常生活造成影响,带来了经济负担和身体痛苦。传统尿路感染要依据中段尿的培养来确诊,而中段尿培养检验报告时限(TAT)较长,不能够满足尿路感染需快速诊断的需求,而临床尿常规检测快速、简便[9-10]。本次研究显示,首诊和复诊患者尿培养阴性与阳性的pH值对比差异均无统计学意义(P>0.05)。尿液pH值受到代谢综合征、饮食、肿瘤、药物及泌尿系统疾病等因素的影响,而且造成尿路感染的病原菌自身代谢和生化特征都会对尿液pH值产生影响,所以尿路感染与患者尿液pH值的变化没有联系。另外,本研究通过ROC曲线分析对NIT、LE及WBC的AUC进行计算显示,NIT、LE和WBC的AUC都低于0.8,其对尿路感染诊断灵敏度比较低,3项指标并联检测其敏感性也没有提高,因此尿路感染患者首诊时并不用尿常规来诊断。

综上所述,大肠埃希菌为尿路感染患者主要致病菌,其对磺胺类、喹诺酮类及青霉素类抗菌药物的耐药性高,尿路感染和患者尿液pH数值变化情况没有联系,尿路感染患者尿常规检测的灵敏度比较低,不适合作为首诊患者筛查依据。