自出版冲击下高校图书馆的应对策略研究

张 敏

(商丘师范学院 图书馆,河南 商丘 476000)

近年来,自出版(self-publishing)这种有别于传统出版形式的新兴出版方式获得了爆炸式的数量增长和空前关注。2008年,美国自出版图书种数首度超越了传统出版社出版和发行的图书,越来越多的作者选择越过传统商业出版商模式,选择了自出版方式,这给传统出版业带来了极大的震撼和冲击。美国著名畅销书作家阿曼达·霍金和巴里·艾斯勒拒绝了传统出版模式而拥抱了自出版,更是使自出版“声名鹊起”。因此,在自出版已成为一种新的潮流的模式下,研究自出版及其对高校图书馆的冲击,找到合适的应对策略,分析其原因和意义,具有现实意义和长远意义。

一、 自出版及其特点

(一)自出版的内涵

自出版又称独立出版,是指作者在没有第三方出版商参与的情况下,由自己进行出版的新兴出版业态[1]。作者对图书出版过程中的各个环节(如封面设计、内容编排和营销推广等)可以自己掌握,当然作者也可以把这些具体环节外包给专门的服务公司来做。美国是现代意义上的自出版业的发源地,20世纪二三十年代,最初的一批自出版公司在美国诞生,这些自出版公司不同于传统的出版商,图书出版过程中所产生的费用以及图书发行不再由出版商负责,而是完全由出版者个人负责,自出版公司只是为他们提供出版服务,当然,这些自出版公司要收取一定的佣金。早期的自出版图书良莠不齐,质量难有保证,这些自出版图书一度被称为“伪出版物”,遭到图书专业人士和收藏界的抵制,更不用说出现在图书馆采购的清单上。20世纪90年代以后,随着出版业竞争的加剧和对利润最大化的追求,一些非著名作家和新晋作家的著作出版更加困难,一些冷门著作更是无“社”问津,但这些因素反倒成了自出版发展的助推器,且这一时期自出版图书的整体质量也普遍有所改观,自出版及自出版图书开始逐渐引起了整个社会的关注。

21世纪以来,信息技术的发展可谓一日千里、日新月异,各种社交工具(微博、博客、微信等)的普及,自出版的新模式——电子书——开始兴起,并且由于电子书制作、推广和销售的周期更短,且其利润更大,自出版的吸引力也越来越强,越来越多的作者选择自出版方式。自出版及自出版图书终于迎来了属于自己的春天。

(二)当前自出版的特点

1.自出版发展形式多样化

自出版按照其出版形式可分为纸质自出版和电子书自出版,早期的自出版主要是纸质形式,但随着信息技术的兴起和人们阅读习惯的改变,电子书自出版日渐活跃。据不完全统计,2008—2013年间,美国自出版图书种数增幅达1770.71%。英国自出版图书数量增幅2014年为16%,2015年进一步上升为22%[2]。我国自出版业依托各种自出版平台也实现了蓬勃发展,截至2016年6月,我国的网络文学用户规模达到了3.08亿,较2015年底增加1085万,占网民总数的43.3%[2]。这些都为自出版带来了巨大的商机和机遇。在此背景下,传统出版业为抢占先机,也积极布局并涌入自出版领域,形成了各具特色的自出版平台和多样化的发展模式。目前,国内自出版平台大致可分为四类:网络文学出版平台、综合性自出版平台、专业性自出版平台和自媒体出版平台。

2.自出版图书质量提高,形象提升

近年来,自出版图书无论是纸质图书还是电子图书,在出版数量急剧增加的情况下,整体质量也大为提升,人们也逐渐改变着自出版图书是“伪出版物”的固有印象,一部分高质量的自出版图书销量喜人,不少自出版作家的名字甚至出现在了畅销书作家榜。研究表明,2012年亚马逊最畅销图书中有25%是自出版作品,2013年Kindle上排行前100名的畅销书中,有28种是作家自出版作品[3]。自出版图书“伪出版物”的形象在读者心目中正在悄然改变,人们更多地开始去关注图书的质量而不是其出版形式。

3.自出版更能实现多赢格局

自出版具有不同于传统出版的诸多鲜明特点,如成本低廉、出版周期短、可控性强等,但最诱人的还是丰厚的利润。传统出版社在利益分成时,一般只把图书售价的8—15%作为版税支付给作者,而自出版图书的作者则可获得图书售价的70—80%。这种吸引力无与伦比,很多作家甚至著名作家都无法抗拒这种诱惑魔力。所以,不难想象,2011年亚马逊公司推出的自出版服务受作者欢迎的程度有多么疯狂。最典型的案例,2011年,美国著名畅销书作家阿曼达·霍金在使用自出版服务后收入剧增,而在此之前,作者既没有这么大的主动权,巨额的收益也不敢想象。当然,这些提供自出版服务的公司也盈利颇丰,财源滚滚。那么,对普通读者而言,自出版的发展能给他们带来什么呢?当然,最直接的便利就是能更快更便宜地购买到热销图书,也能拉近与作者的距离,加强与作者的交流,更好地了解作者的创作意图和创作背景,同时也能使作者在创作时更多地考虑读者的需求和感受,而不是自以为是地自说自画,自娱自乐。

二、高校图书馆开展自出版服务的原因和意义

在国家大众创业、万众创新的大背景下,高校图书馆也面临着新的角色定位选择,是故步自封“躲进小楼成一统”,对新生事物置若罔闻,还是主动出击,敞开海纳百川的胸怀,勇敢面对信息化大潮的冲击?高校图书馆选择勇敢面对并拥抱自出版这一 “新生事物”就具有重大的现实意义。

(一)丰富馆藏内容,满足读者多样性的需求

现代社会工作和生活节奏明显越来越快,导致独立完整的时间少之又少,但随着信息化的到来,智能手机等智能工具的普及,人们的信息需求越来越大,传统的图书阅读模式很难适应人们日益增多的信息需求,如何应对这一变化呢?拓展馆藏内容,引进电子图书势在必行。据美国图书馆最大的电子图书服务商OverDrive最新的研究数据,2014年度美国电子出版物的借阅量达到1.37亿册,同比增长33%,其中电子书的借阅量为1.05亿册,与上年度同期相比增长32%[4]。为应对这一爆炸式的信息需求及新的阅读模式,国外一些图书馆在这方面作了一些大胆且有益的尝试,均取得了不错的反响。如美国的道格拉斯郡图书馆、哥伦比亚和加利福尼亚图书馆联盟曾与自出版电子书经销商Smashwords进行过一项大范围的合作,由Smashwords为这些联盟的成员馆提供了大约一万种可购买的自出版图书[5]。这些自出版图书极大地丰富了这些图书馆的馆藏,也一定程度上满足了读者对信息的需求。

(二)节约财政经费,提高图书馆采购性价比

中国高校图书馆的经费主要来自高校的财政拨款,这些经费非常有限且担负着高校教学科研等重要使命,因此,把有限的采购经费合理化,提高性价比,是高校图书馆领导者需要研究和面对的问题。当然,压缩行政运营成本是一个方面,但提高图书采购的性价比则是切实可行的另一方面。在这种情况下,自出版图书就尤其显得物美价廉,具有极高的性价比。当然,筛选主题,联系优秀的作者为其提供自出版服务也是一个不错的选择。

(三)凝练本校图书特色,培育本土图书文化

由于各个高校图书馆采购图书时大多以纸质图书为主,很容易造成所购买的图书内容大体雷同。因此,同等规模的图书馆馆藏大体也是相似的,很难形成有自己特色的馆藏。但图书馆若开展自出版服务,则可以根据自己的需求和主题筛选自出版作品,从而形成自己的特色和风格,既可以为本校师生提供有针对性的特色服务,也有助于不同图书馆之间互通有无,加强学术交流。

(四)拉近读者与作者的距离,搭建新型沟通平台

在传统的图书馆服务模式中,图书馆既负责向读者提供阅读内容,同时又负责图书的质量管理,即从出版商或其他渠道采购图书,形成了出版商负责图书的出版和营销发行,图书馆负责图书的采购和管理,读者只负责借阅的循环过程,而作者被排除在了这一流通过程之外。正是由于作者这一环节的缺失,造成这一链条中的信息是单向的,不对等和不循环的。作者不了解读者的需求,读者也不了解作者的写作意图和写作背景。而加入作者这一环节之后,如同架起了一座桥,打通了作者和读者之间的“隔阂”,更好地实现了信息的沟通。图书馆提供自出版服务无疑会使这一沟通更加顺畅,既能帮助作者实现作品问世的愿望,又能拓展图书馆的馆藏,更好地实现读者和作者之间的互联互通。

三、高校图书馆应对自出版服务的策略

高校图书馆担负着为高校师生提供图书查阅、科研服务等任务,在自出版已成为一种潮流的今天,对自出版图书置若罔闻很明显不是明智之举,如何应对自出版的冲击,找到合理的应对策略,加以引导和吸收,是当前高校图书馆面临的研究课题之一。

(一)高校图书馆应重视自出版现象并加以研究

自出版图书从出现之日起,就面临着极大的争论和非议,但争论的焦点主要集中在自出版图书的质量问题上。早期的自出版图书由于无质量保证,根本不在图书供应商的名单上,当然也不在图书馆图书采购的范围之内。但随着自出版图书整体质量的提升,读者对信息的需求以及人们观念的转变,自出版图书开始进入图书馆采购者的视野。据一项研究发现,2000—2004年间,OCLC北美成员馆共收藏自出版公司图书14061种,但其中的42.8%仅被1家图书馆收藏,93.4%的自出版图书不足10家成员馆收藏。这说明,图书馆虽然开始收藏自出版图书,但收藏册数及种类都极其有限[6]。这一现象最近几年有所改观,但自出版图书想要登堂入室,被广泛接受,还有很长的路要走。

(二)高校图书馆应吸收高质量的自出版物

20世纪80年代,一些有前瞻性的学者就已经认识到了收藏自出版图书的重要性。但自出版图书情况复杂,大致包括这样几类:为了自身需要(项目结项、职称晋升等)而自费出版的自出版物;内容极其专深,不能正常盈利的出版物;专业机构史、个人文集等纪念性图书;畅销书;无法再版的图书。这几类自出版图书大多受众面相对较小,内容专深,盈利前景不佳,但都据有一定的学术和科研价值,值得高校图书馆收藏。另外,当今电子书盛行,一部分电子书也极具科研、学术或娱乐等价值,同样值得高校图书馆进行收藏。

(三)高校图书馆应为自出版提供便利

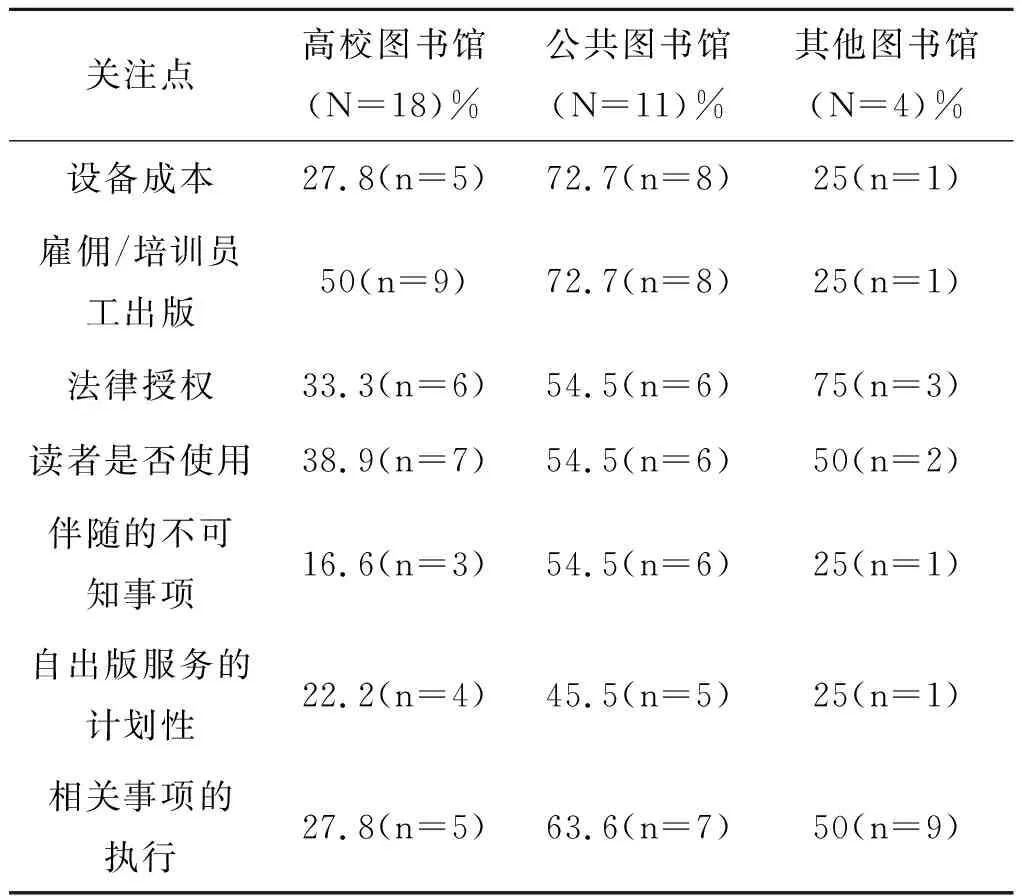

高校图书馆在提供自出版服务之前,首先应了解自己的关注点即本馆的优势及学校的整体发展方向,才能找到自己在自出版领域的切入点,更好地推动自出版的发展。2014年,美国密苏里大学曾对18所高校图书馆、11所公共图书馆和4所其他图书馆就图书馆自出版服务的关注点进行了问卷调查[7],关注点如下表所示:

表1 美国图书馆自出版服务的关注点[7]

因此,凝练本校特色,找准自出版楔入点是高校图书馆为自出版服务的第一步。当然,选择合适的出版社、优化主题、培训作者以及争取赞助等问题也需要一一解决。

四、高校图书馆自出版服务应注意的问题

高校图书馆自出版服务前景广阔,逐渐改变了图书馆只是内容消费者的身份,但高校图书馆提供自出版服务也面临着许多切实问题。

(一)身份认定问题

高校图书馆担负的使命就是为师生的教学科研提供服务,同时进行图书馆领域相关问题研究。而自出版服务既是新鲜事物也是个复杂问题。首先,高校图书馆不是独立的法人实体,在面对作者以及出版商时无对等地位,事事需层层申请汇报,操作起来困难重重。再则,高校的建校思路也必然对自出版产生影响。

(二)法律和知识产权问题

图书馆自出版服务所涉及的任何作品都必须遵守相关的知识产权法,决不允许任何违背法律法规现象的出现,但操作起来也是困难重重,一旦涉及知识产权纠纷问题,图书馆就会比较被动。另外,自出版图书无论是纸质的还是电子的都必须要有书号,否则就是非法出版物,而书号的获取也必然需要付出不菲的代价。

(三)质量监管问题

自出版图书本身就存在一定的争议,而图书馆在自出版领域又无任何经验可循,像主题的选择以及图书内容质量的把控等,都决定了图书馆在自出版领域能走多远。当然,前期的质量可引入相关领域专家来把控,只有质量好的作品才能通过,但自出版对图书馆来说仍然是一个全新的领域。

(四)后续营销和管理问题

我国高校图书馆在特色领域建设时往往重建设而轻营销,造成资源的闲置或使用效率普遍偏低,这和效益为先的市场经济环境明显格格不入。如何充分利用这些资源并最大效益的创造价值,是值得我们这些图书馆人好好思考的新问题。

自出版服务在国内虽然刚刚开始,但发展势头良好,前景喜人,必将对我国高校图书馆的工作及发展带来重大影响。我们应主动开展相关服务研究,以地方特色文化和学校发展方向为契机,整合资源优势,打造自己的特色品牌,使高校图书馆不但是知识的传承者和传播者,而且是知识和文化的生产基地。