西北沙漠旅游与绿洲文化融合发展策略探析*

赵得成, 张小华

(1.北方民族大学 设计艺术学院,银川 750021;2.兰州工业学院 人文社会学院,兰州 730050)

0 引 言

近年来西北干旱性旅游逐渐受到青睐,在国家大力发展休闲农业和乡村旅游、进行农业供给侧改革的背景下,西北沙漠、戈壁、黄土高原等一些干旱绿洲地区可能因此找到新的发展契机。我国西北沙漠地带除分布零星资源型工业外,绿洲地区大多为干旱农业区。目前,绿洲地区经济发展方式是主要以节水为主的综合农业开发。现实证明,节水农业在很大程度上放缓了当地经济总量和发展速度。沙漠旅游的发展给这些地区带来了新希望,绿洲地区政府出台了各种旅游发展措施,政策研究中多实行治沙、旅游、沙产业、生态建设一体化推行,但实际经济增效不明显,旅游与绿洲农业和绿洲文化相脱离,游客所体验到的沙乡绿洲文化缺乏、单一。一方面绿洲地区受传统农牧业惯性思维的局限,商业服务意识低,另一方面绿洲地区没有很好地挖掘绿洲文化,并将其与其他产业融合发展。

1 沙漠绿洲地区社会经济发展现状

目前在沙漠及绿洲地区,旅游与绿洲农业和绿洲文化相脱离,游客所体验到的沙乡绿洲的人文感受匮乏、单一。以甘肃民勤县为例,民勤县地处河西走廊东北部,在石羊河流域下游,除西南一角与金昌、凉州区相接外,其余均被腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠包围,是一个半封闭的内陆荒漠区。表1为甘肃民勤县2008—2017十年间的旅游接待人数调查。

表1 2008—2017年民勤旅游接待人数

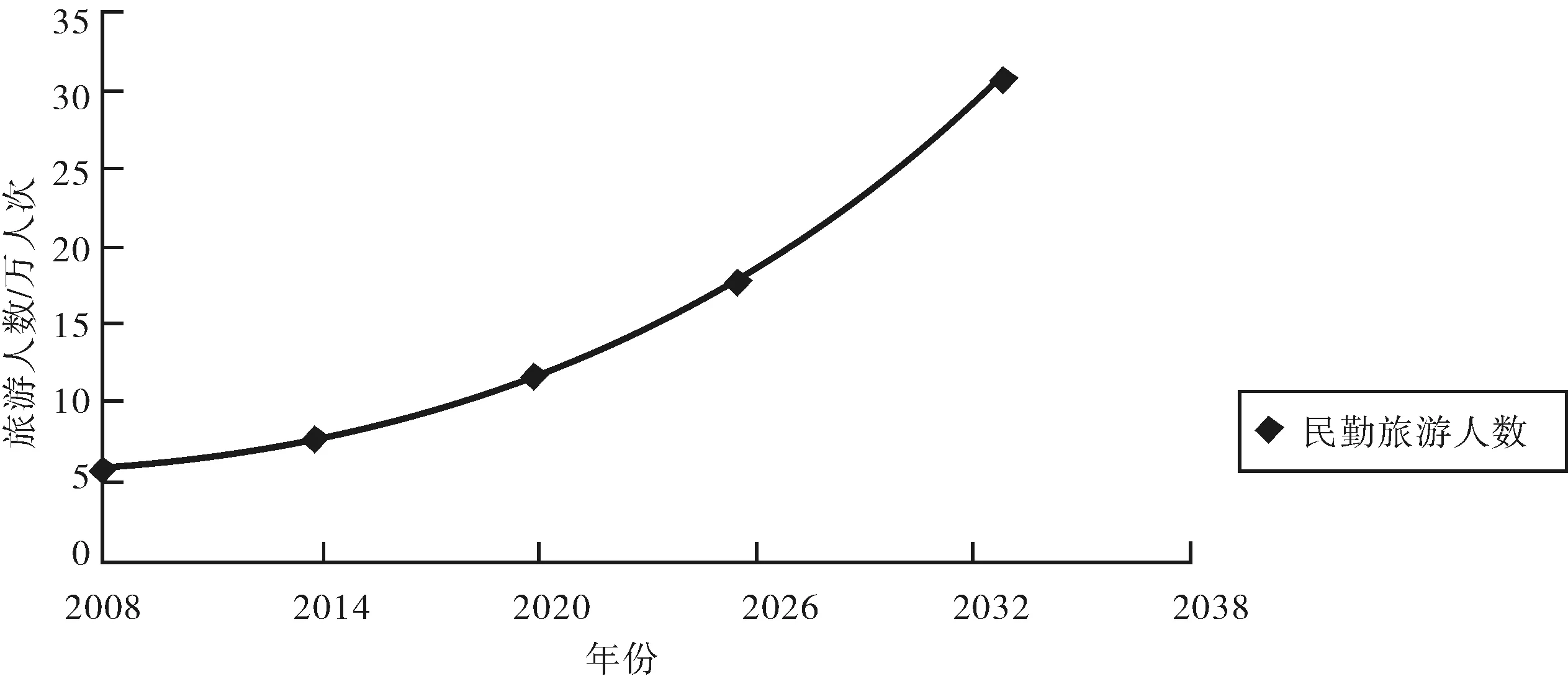

从表1可以看出,自2008-2017年,作为半封闭的内陆荒漠区民勤县年旅游接待人数增长幅度并不明显,即以往的旅游发展措施并没有为该地区带来实际的经济增效。造成此态势的原因主要可归结为两方面:一是绿洲地区的村民商业服务意识低;二是绿洲地区政府也没有很好地进行相关行业的融合规划,尤其没有很好地挖掘绿洲文化,也没有做可行性体验研究。基于此,我国学者做了大量研究,并提出了许多解决问题的方略。概括起来主要可以归纳为三类:一是在绿洲地区发展节水型高效农业和圈养型畜牧业,综合发展沙产业,实行生态移民。这一方略的关键在于节水,而节水是我国北方农业发展的共同主题,只是绿洲地区表现更为严重;二是发展沙漠生态旅游。随着经济和旅游业的深入发展,学者们对沙漠旅游做了大量的研究,研究内容涉及沙漠旅游资源的开发,治沙与旅游的结合探索以及与市场可持续发展相关的沙漠旅游生命周期研究等诸多方面,研究方法也由过去以描述探讨为主的定量研究转为调查分析为主的定量化研究[1-4]。以此为发展模版,通过对西北沙漠绿洲地区部分县、区、镇的沙漠旅游游客规模预调查并采用指数回归模型进行预测,未来在该地区旅游客流量可呈现良好的发展态势。以上述民勤县为例,采用指数回归模型对2018—2027年民勤县旅游人数预测,得出民勤旅游业发展近、中、远期预计旅游人数及其增长趋势如表2和图1所示:

表2 民勤旅游开发近、中、远期旅游客流量预测

图1 民勤旅游客流量增长趋势图

显然,表2和图3所显示的良好发展趋势,为沙漠绿洲地区寻找新的发展模式将带来的理想产业前景提供了有力的数据支持。与沙漠及绿洲经济发展相关的第三类课题主要是发展丝路文化及绿洲文化,该方向主要集中在考古学和民族学等领域,理论性研究较多,但具有经济应用价值的少。尤其是绿洲文化,学者们大都提到新疆绿洲文化的多元性及其干旱适应文化属性[5-6],呼吁社会保护新疆绿洲农耕和游牧文化的多元化,其实在历史演变中,新疆绿洲的形成与河西走廊绿洲形成大同小异。由于河西走廊在交通、丝路文化、绿洲文化、沙漠景观等方面综合条件好,但相对宁夏沿黄地区及内蒙古河套沙漠地区更为缺水。河西地区若将绿洲传统文化与现代绿洲农业、沙漠旅游一体化发展,其必要性和可行性相对更大。通过对现有研究成果的粗略分析,未来沙漠旅游必须与其他产业融合,并和其他发展资源共建平台、组团发展,才有更好的前景。

总览我国西北绿洲经济的解决方略,主要还是以节水为主的综合农牧业开发,虽然也展开了沙漠生态旅游、绿洲生态农业、绿洲文化发展等方面的研究,但将沙漠戈壁旅游与绿洲文化、绿洲农牧经济融合发展的措施研究很少。事实上,沙漠地区生态问题和经济发展问题很难分开研究,无论是探索节水农业,还是发展沙产业,都离不开水资源的分配问题。如果一个地方有高质量,高产能的旅游和文化产业,这个地方就可以将农业和畜牧业转变为文化旅游业的配套性辅助产业,这对绿洲地区的经济发展、生态治理、精准扶贫等都有好处。但目前项目组通过对民勤等河西地区的部分绿洲地区的实地调查,发现绿洲地区除了水资源的缺乏问题外,在实施旅游与文化发展战略中还存在许多影响旅游发展的制约因素:最主要的是旅游交通不够畅通,基础设施较差,严重影响景区的开发建设,特别是在互联网时代许多景区移动信号还没有覆盖,游客时常出现迷路、失踪的严重事件;其次是旅游体验产品不够丰富,缺乏历史性和文化性旅游,缺乏休闲度假游、民族风情游、康体运动游等;此外,旅游客源市场仍然以绿洲周边市县游客为主,外来客源量较少,人们对绿洲旅游资源的认知度不高,这一现象近期其他学者在研究中也得出了同样结论[7]。

其实,人类在沙漠、戈壁等干旱地区的生活历史非常悠久,文化积淀很深。在新时期,借助国家“一带一路”政策号召,推进沙漠绿洲农村的供给侧改革,实施绿洲文化和沙漠旅游一体化发展策略将会给绿洲地区带来新的机遇,但如何对这些地域资源进行一体化整合,将有很大的研究必要。

2 绿洲文化与沙漠旅游融合发展的要素及其组合要点

沙漠旅游和绿洲文化在不断地融合发展中,使绿洲农业的社会角色发生了转变。绿洲文化是一种以沙漠特色农耕为主,兼有畜牧业补充的绿洲农耕文化,所以千百年来,耕种和放养成了绿洲人民的主要经济来源。由于人类的生存与自然生态出现了严重的矛盾冲突,不得不改变沙漠农耕的模式,今天实行的各类节水综合治理措施,都是为了要保住绿洲农耕——这一绿洲人民赖以生存的经济命脉。发展和建设绿洲是实现干旱区生态系统良性循环的基础,也是抑制荒漠化的重要途径[8]。在新时期,绿洲文化与沙漠旅游融合发展的工作内容和战略要点主要有5个方面:

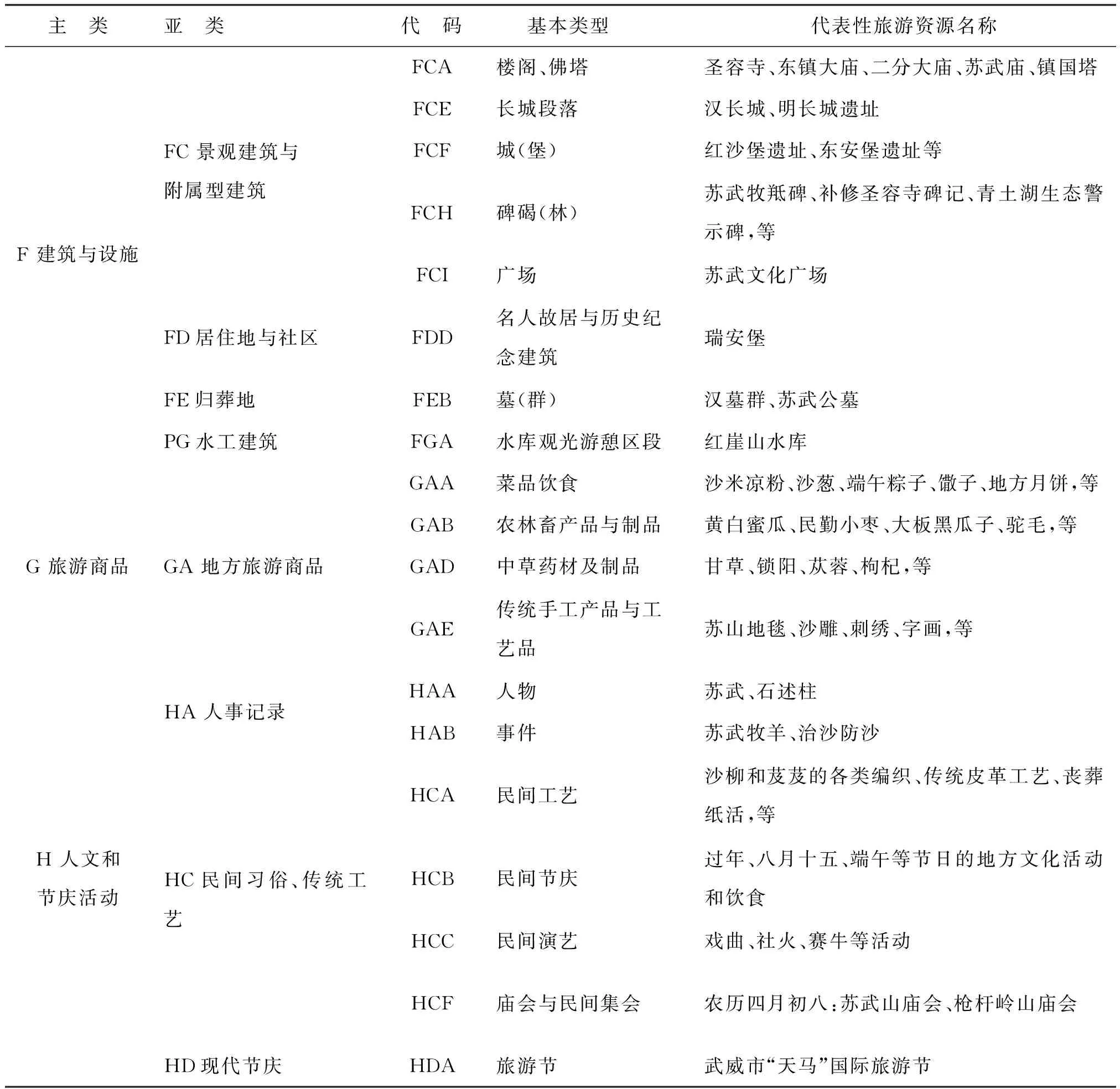

第一,首先要盘活绿洲文化资源。沙漠旅游资源种类非常丰富,依据《中华人民共和国国家标准旅游资源分类、调查与评价(GB/T18972-2003)》,仅民勤绿洲地带沙漠旅游资源就八大主类齐全,有亚类20多种,基本类型60多种,表3列出了民勤地区旅游资源的详细主类与亚类:

表3 民勤沙漠旅游资源的详细调查列表

续表(表3)

主 类亚 类代 码 基本类型代表性旅游资源名称F 建筑与设施FC 景观建筑与附属型建筑FCA楼阁、佛塔圣容寺、东镇大庙、二分大庙、苏武庙、镇国塔FCE长城段落汉长城、明长城遗址FCF城(堡)红沙堡遗址、东安堡遗址等FCH碑碣(林)苏武牧羝碑、补修圣容寺碑记、青土湖生态警示碑,等FCI广场苏武文化广场FD居住地与社区FDD名人故居与历史纪念建筑瑞安堡FE归葬地FEB墓(群)汉墓群、苏武公墓PG水工建筑FGA水库观光游憩区段红崖山水库G 旅游商品GA 地方旅游商品GAA菜品饮食沙米凉粉、沙葱、端午粽子、馓子、地方月饼,等GAB农林畜产品与制品黄白蜜瓜、民勤小枣、大板黑瓜子、驼毛,等GAD中草药材及制品甘草、锁阳、苁蓉、枸杞,等GAE传统手工产品与工艺品苏山地毯、沙雕、刺绣、字画,等H 人文和节庆活动HA 人事记录HAA人物苏武、石述柱HAB事件苏武牧羊、治沙防沙HC民间习俗、传统工艺HCA民间工艺沙柳和芨芨的各类编织、传统皮革工艺、丧葬纸活,等HCB民间节庆过年、八月十五、端午等节日的地方文化活动和饮食HCC民间演艺戏曲、社火、赛牛等活动HCF庙会与民间集会农历四月初八:苏武山庙会、枪杆岭山庙会HD现代节庆HDA旅游节武威市“天马”国际旅游节

如表3所列,沙漠旅游的自然资源是旅游的重要资源,主要体现在独特的地质风貌和动植物特征方面。种类很丰富,包括沙丘形态、沙粒特质、沙波纹、沙湖、风蚀地貌以及各种野生沙生动植物资源。自然风光除了沙丘地貌,还有天文景观,如夜晚观星空,早上看日出,观海市蜃楼等。许多同类沙漠旅游资源因地域的不同而表现出强烈的异质特色,如巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠相邻,同样是沙丘景观旅游资源,巴丹吉林沙漠以沙峰高耸、沙壁鸣沙神奇,而腾格里沙漠则以沙峰雄厚、沙粒细滑著称。西北沙漠地区有着丰厚的人类文化遗存和沙漠传统的生活方式,丝绸之路黄金地段主要位于河西走廊地带,沿途要经过大量的沙漠及绿洲带,丝绸之路概念中充满了大漠、戈壁、驼铃、石窟、古城堡、风蚀古城遗址、寺庙、岩画等不可移动性物质文化遗产等等众多神秘元素,还包括传统沙漠旅行、沙漠游牧、绿洲农耕、渔猎等生产生活方式,以及与此相关的生产器具、生活用品及其他非物质文化遗产,绿洲文化资源却是以农耕和游牧为对象的文化内容和形式[5],这些共同构成了西北沙漠的旅游资源。沙漠及绿洲地区应利用和保护好存在的旅游资源,引导和支持社会资本,开发农民参与度高、收益面广的休闲旅游项目,发展具有历史记忆、地域特点、民族风情的沙漠特色小镇、休闲牧庄。从旅游服务项目来讲 ,可以建立人与自然关系互动基地,沙漠文化博物馆和沙漠生态度假村等 ,使游客深层次感受沙漠文化并融入到沙漠之中。从形式上来讲 ,在保持观光、休闲 、参与性和教育性项目的基础上,可因地制宜地开展沙疗服务和拓展训练等项目,服务百姓,扩大商机,为景区创收,特别是为周边农牧民脱贫创造出路。

二是转换绿洲农牧业的经济角色。将沙漠农耕业由传统的粗犷性农业变为精耕细作的节水农业,将绿洲农业从原料农业中解放出来转变为旅游和文化融合发展的配套性产业,主要为文化产业和旅游产业提供特色地域性生活消费资料和旅游产品,甚至可以利用“一带一路”政策发展国际旅游,特别是利用地缘经济新格局发展中东地区旅游。河西沙漠绿洲地区有非常好的农耕土壤和光照条件,但水资源极度匮乏,因此可以实行日光温棚反季节种植蔬菜,作为中东地区的冬季后厨——原材料的生产基地,与绿洲文化国际旅游相融合,以满足丝绸之路沿线的后发达国家的常规性产能需求。沙漠旅游和绿洲文化一体化发展对现有绿洲节水农业措施有很好的相容性,对于大多数绿洲地区而言,一体化发展与现有各类节水措施和策略并不矛盾,相反还会有相互促进的作用。一些现代治沙和沙产业的科技发展,在沙漠旅游中变为生态警示和教育资源、形成了新的沙漠旅游资源,作为农业供给侧改革的主要组成部分,引导和支持社会资本开发休闲项目,通过政府和社会资本合作、贴息、设立基金等方式投向绿洲农村,形成新产业、新业态。中办、国办在2017-01-26印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出,要深入阐发传统文化精髓,扬弃继承、转化创新,不断赋予其新的时代内涵和现代表达形式[10]。而且在2017-03-12 “国办发〔2017〕25号”文件中也指出传统工艺振兴要与扩大就业、创业、创新、创意等设计活动并行,促进精准扶贫和发展乡村旅游有机结合[11]。显然传承创新是传统文化转变为产业的手段,旅游是拉动传统文化发展的市场引擎,两者都不可小视。

西北沙漠绿洲地区,也很早就有人类居住,特别是从汉唐丝绸之路的贯通以来,在东西方文化交流中创造了西北地区特有的适应干旱环境的生活方式。现有沙漠农耕文化,主要指绿洲地区特有的农耕畜牧生产方式、绿洲生活方式,风俗习惯等,由于沙漠气候造就了独特的现代沙漠生活方式,旅游中可体验的内容很多。特别是一些历史悠久的绿洲地区,沙漠文化传统更是源远流长,风格独特,比如民勤绿洲、黑河流域绿洲等都有完整的适应干旱的地域生产和生活文化。沙漠绿洲文化,主要指沙漠绿洲地区的传统生产和生活方式由于干旱的气候和地质条件都形成了非常鲜明的沙漠地域文化特色,人类在沙漠地区生活历史悠久,从古到今积淀了非常丰厚的生产、生活方式及其文化意识形态,在衣、食、住、行、婚、丧、嫁、娶等各个方面表现出沙漠地域特色。在国家发展文化产业政策的推动下,应该挖掘这些沉睡的地域性文化资源,将绿洲的沙漠文化旅游产业和沙漠自然景观旅游产业有效地结合起来,盘活沙漠绿洲地区的特色沙漠文化,使绿洲文化、生态、创意产业和沙漠旅游经济一体化发展,转变传统沙漠农业的发展方式,使其变为现代沙漠旅游业和文化产业的辅助性产业。

对沙漠绿洲地区的经济和社会发展而言,转变经济发展模式尤为迫在眉睫,要发展节水型精细农业,退耕退牧还生态,但沙漠地区又是典型的贫困地区,不能因生态节水而进一步恶化绿洲农村经济。要大力发展生态性沙漠旅游经济,借助旅游经济盘活沙漠文化经济,使沙漠农业成为旅游经济的基础性配套经济而不是以往的支柱性经济。

三是发展沙漠创意产业和文体体验。沙子有十分奇特的物理属性和生理、心理体验特征。沙子是一种特殊的可流动的固体,如同水的诸多“玩法”一样,沙子也应有诸多的“玩法”。潜在的沙漠文化创意产业和娱乐服务业也正在兴起,潜力巨大,如沙雕、漏沙、沙画、沙影等,扬沙、滑沙、沙地排球、沙漠冲浪、戈壁旱帆、热气球、滑翔伞滑行运动等几十种沙漠体育运动。挖掘沙漠旅游的自然体验和文化体验的各种旅游机会,奖励与沙子相关的各种创意产品设计。在生态原则下大力发展各种沙漠休闲体育产业和沙漠文化创意产业的一体化发展。

四是坚持自力更生,走生态补偿和生态扶贫相结合的路子。生活在干旱沙漠地区的多为少数民族和贫困民众,在国家生态和扶贫政策之下可以走自力更生,走生态补偿和生态扶贫相结合的路子。沙漠生态建设不同于一般的生态保护区,由于荒漠化特别是西北的荒漠化关系到我国的生态安全问题,所以治沙问题是我国的一项长期性战略决策,政府每年都有大量的资金投入,在沙漠生态旅游地区及资源的综合选择上可以与国家的生态屏障政策、治沙政策相结合,特别是与国家生态价值补偿政策相结合,从而得到配套资金的支持,这是其他生态旅游很难找到的政策结合点。

建立健全项目建设评估机制,积极探索有利于贫困地区、扶贫对象的生态环境保护补偿机制和资源开发收益分配机制,真正做到产业发展、环境保护、生态扶贫多方互利互赢,经济效益和生态效益有机统一,人口、资源、环境良性循环。西部干旱地区的生态最为脆弱,但保护生态是脱贫之基,致富之道的理念。将生态建设理念植入到旅游活动中,沙漠旅游要加强生态宣传和生态践行的功能,在这个过程中不能刻意地把自然当成商品,旅游有伦理,需要尊重自然向真、向善、向美,要有生态观念和文化境界。

五是以绿洲地区的城镇作为一体化经济模式的中心区域,呈辐射状带动沙漠自然旅游和沙漠乡村旅游经济。许多沙漠旅游的周边地区都有城镇,如巴丹吉林沙漠边缘的巴丹吉林镇,腾格里沙漠边缘的巴彦浩特镇、巴润别立镇、民勤县城及其乡镇等,这些地区应制定长效的文化旅游产业发展的管理制度和措施,建立健全旅游经济发展的监督制度和信息流通的渠道和设施,以市场杠杆调节为主,政府调节为辅,形成文化及旅游一体化可持续发展的分布战略,树立绿洲旅游文化的品牌形象。

任何旅游资源都存在开发条件问题,开发条件主要与资源的旅游价值、交通便利性及生活基础保障设施三大方面有关系。在进行沙漠旅游资源开发利用活动的同时一定要充分考证该项开发活动对其他资源、其他要素以及整个生态环境的影响,坚持生态环境整体主义的原则[12]。此外,沙漠旅游资源具有鲜明的季节性、异质性、分散性和独特性等特征[13],在旅游规划时要系统地考虑这些因素,实现经济、生态、建设、保护的综合效益最大化。要将生态、文化、科技、旅游、娱乐、生活六者相结合,实行多位一体化、治沙网盖化的生态旅游模式。

3 绿洲文化与沙漠旅游一体化发展的实施的策略与措施

任何资源的开发都存在开发的基本条件问题,为了解决开发资金短缺,减少开发中的生态风险,可以分阶段进行,每个阶段要实行不同策略,从初级阶段到高级阶段之间是阶梯式成长方式。

3.1 初期阶段要进行小区域优势资源集中体验:实施多馆合一的一体化发展策略

选择合适的沙漠旅游地带调研立项,使其在交通、水源、农业资源等方面具备发展沙漠旅游和绿洲文化体验的愿景,政府立项规划。在初级阶段,必须将现有的沙漠旅游和绿洲文化集中在小范围,使旅游资源在时间和空间上尽可能缩短,集中有限的投入进行自然旅游和文化体验及展示,实行浓缩型的精品旅游产品,等到其具备一定的规模和知名度后,再向全区划范围内分步实施,这样既给绿洲转型发展带来喘息机会,也使绿洲文化旅游向纵深发展有充裕的优化时间,给资金、宣传、资源挖掘等带来成长的机会。

3.1.1 政策先出台、治沙同步进行

初步发展阶段政策要先行,政府应在税收和土地使用权等方面给予减免或长期使用政策,给投资者最大的信心支持,打消其后顾之忧。大多数沙漠土地都没有太多的使用价值,在国家政策和生态原则下,有人投资建设就是对社会的贡献。2016-11-27,新华社授权发布中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》,意见推出了政府与社会资本合作的PPP模式,大力发展休闲农业和乡村旅游“积极扶持农民发展休闲旅游合作社,引导和支持社会资本开发农民参与度高、受益面广的休闲旅游项目”,结合西北沙漠绿洲地区的特点,地方政府除了长期免征、长期送土地使用权外,还应给予通路、通电和通网等基础设施建设。同时,结合国家关于甘肃等西北省份的生态屏障建设政策及地方性生态补偿措施,不断吸引民间资本投入到治沙、旅游、生态、绿洲农耕文化一体化发展的项目之中。

3.1.2 沙漠景区与体验馆舍融合设置、沙漠旅游与绿洲文化交互体验

选择多种条件相对较为适宜的地区作为沙漠旅游与沙漠文化集中体验区。首先应治沙,改造旅游地基础条件,将治沙成果要作为旅游资源之一,所以要科学设计、精心施工。在此前提下建立一些沙漠文化及科技体验馆舍,要将生态、文化、科技、旅游、娱乐、生活六者相结合,设置诸如沙漠博物馆、沙漠科技馆、沙漠艺术馆、沙漠生态博物园、建立沙漠休闲健身馆等,实行多维一体化;沙漠绿洲地区饮食品种丰富,特色鲜明,发展沙漠地区的农家小吃使旅游者一品大漠风味。

3.1.3 建立沙漠休闲综合区,进行沙漠生活方式体验

沙漠文化旅游资源是沙漠地区人们长期生活而适应自然的生活方式和生产方式。沙漠生活也不尽指人们生活在大漠深处的生活方式,主要还是指在沙漠边缘地带或绿洲地带的生活方式,如河西走廊频临巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠边缘地带,陕西榆林的毛乌素沙漠地带,新疆塔克拉玛干沙漠中的塔里木河沿线地带等,这些地区人们的生活方式就表现出强烈的沙漠气候特征和沙漠生态特征,在农作物的品种,畜牧品种等方面都有鲜明的沙漠属性。这些文化资源尊重生态原则系统开发,提供特色的体验方式。

以上几种沙漠旅游资源开发方式在有条件的地区可以综合实施,将自然景观旅游与生态建设相结合,既丰富沙漠旅游的内容,又提高旅游的知识性、文化性、科学性,也有实际的沙漠防治作用。所以,沙漠旅游开发肯定是生态旅游,既要保护好旅游设施不被沙子掩埋,又要不破坏现有沙漠治理的成果。所要强调的是,各个地区要办出各地区的特色,办出各地区的重点,不要千篇一律。

3.2 中后期进行整体绿洲地区和沙漠地区文化旅游一体化规划发展

近两年来中央一号文件连续要求将旅游业与其他产业,如农业、林业、特别是文化产业融合发展。这为绿洲农业与沙漠旅游、传统绿洲文化、沙漠生态治理综合发展提供了政策依据和规划原则。所谓沙漠旅游规划主要是资源的选择、组合和再造问题。沙漠旅游规划一定要以聚散地作为基地规划,这个基地就是旅游沙漠周边所在的农村或城镇——绿洲,绿洲是沙漠旅游的总集散中心和枢纽,绿洲地区要为沙漠旅游配套绿洲文化体验及旅游基本生活服务,包括吃、住、购、娱等多方面。发展沙漠戈壁地区的特色乡村旅游,因沙漠戈壁地区生态更脆弱,几乎无生态可言,其他地区的集中式旅游可能不利于沙漠治理和生态建设,故可以发展成为家庭式文化旅游服务模式,借鉴近年来西藏旅游中的家庭旅馆思路,以提高绿洲村民的经济收入。

3.2.1 沙漠旅游和绿洲文化一体化发展的规划原则

以绿洲文化和沙漠旅游相结合的经济发展模式必须是建立在区域整体生态规划基础上的一体化整合活动,总体规划布局和旅游区划首先依据有关政策和法规,要综合考虑沙漠旅游资源、环境条件和绿洲历史文化特点等。所谓沙漠旅游资源的考虑问题其实是一个资源的选择、组合和在再造问题,在分区规划中能结合到一起的,并且能进行生态开发的资源,最后再划定若干分区。各沙漠旅游分区的功能主要是进行沙漠自然资源的体验,分区之间在旅游体验上要有各自的特色。将绿洲作为沙漠旅游的总体集散中心和枢纽,在绿洲地区完成绿洲文化体验及旅游的基本生活服务,包括吃、住、购、娱乐等其他众多绿洲文化体验,是发展沙漠旅游文化需要开发的巨大市场,要挖掘绿洲文化的诸多内容,拓展各种绿洲文化业态,以提供更多的沙漠文化旅游机会。所以沙漠绿洲地区的乡镇、村落等在这种旅游活动中将起到次级纽带作用,可以发展成家庭式文化旅游服务模式,借鉴近年来在西藏旅游中的家庭旅馆思路,既而为周边村民创收,也为沙漠旅游文化增添了一笔新鲜的颜色。

绿洲地区在以旅游和文化产业发展为契机的转型过程中要注意几个原则:除管理和服务水平不断攀升外,沙漠旅游地资讯系统和信息化建设也应加快完善,“数字旅游”将在原本偏远的地区成为现实,游客能从沙漠旅游地得到高效、便捷 、优质的服务。旅游电子商务是网上宣传促销,是提高景区竞争能力和市场开发的有效手段[14]。电子化、数字化、智能化和综合化的邮电通讯系统应逐步完备,使旅游地、景区拉近和外界的距离。由于沙漠旅游区多为偏远地区,景点相对分散,在沙漠外围,仅凭陆路,进入性有限,可以通过直升机、热气球、空中飞艇使各景区与各客源市场之间建立便捷的空中走廊、路上通道。软、硬件设施的完善使旅游业的食 、住、行 、游、娱、购六大要素在沙漠旅游系统中得到全面协调发展。

3.2.2 一体化模式下沙漠旅游的宏观规划

一体化模式下,要以绿洲地区的城镇地块作为一体化经济模式的中心区域,呈辐射状带动沙漠自然旅游和沙漠村庄旅游经济。这种旅游将呈现散点状的自由生态旅游模式,以绿洲生活文化体验为主,辅以沙漠观光旅游和治沙参观,这样既可以防止人满为患造成的服务不到位,也能防止生态破坏,使生态环境有自我调节的喘息之际。要对沙漠一体化经济圈内的所有相关资源进行综合梳理、选择、组合,形成枝干分明、脉络清楚的生态系统和经济系统,人流、物流要在总体规划的基础上考虑。先分区,再建立交通线路,形成粗略的规划框架,然后进入较为详细的规划。

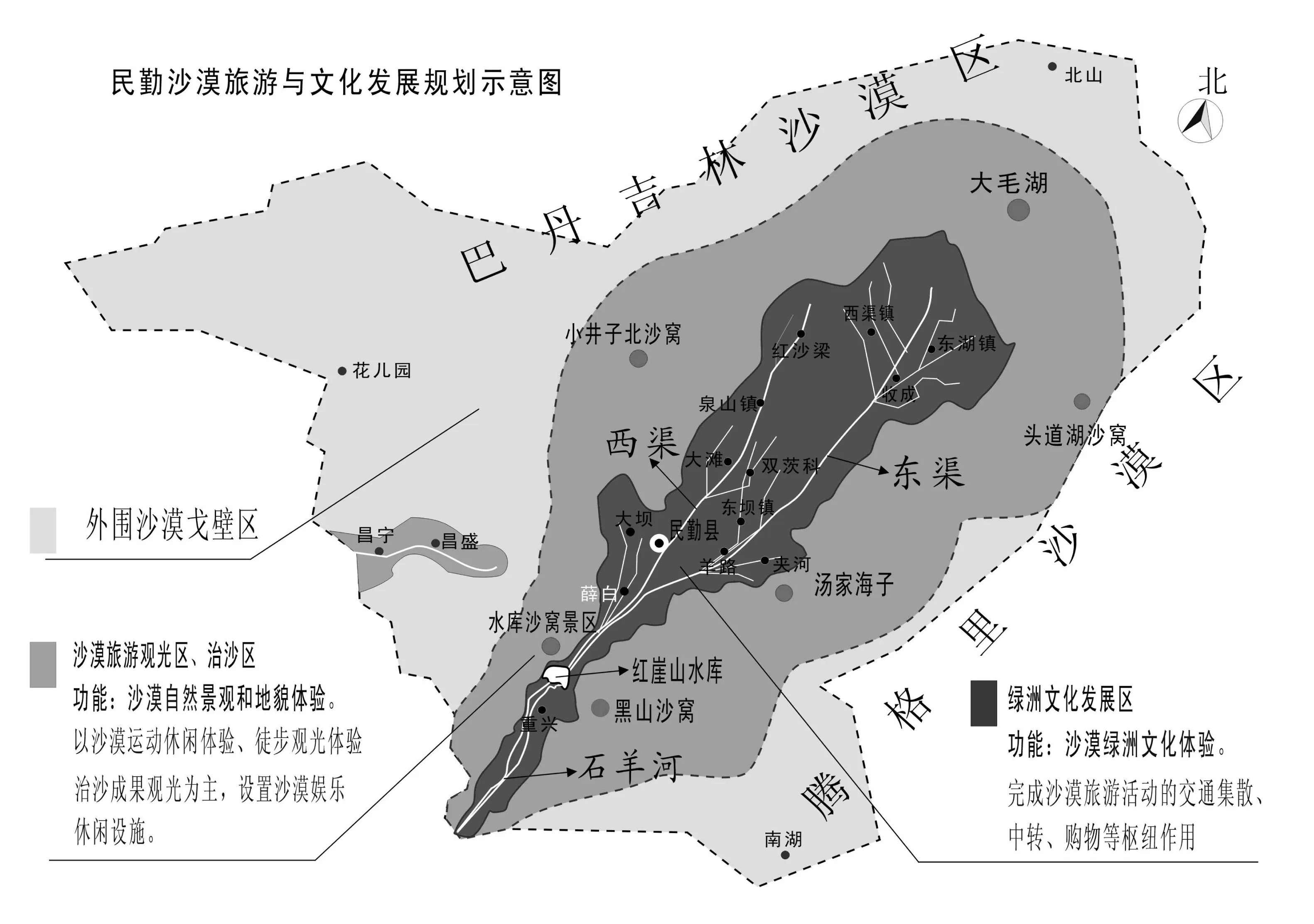

这里以甘肃民勤县为例阐释宏观规划基本思路。民勤县位于巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠的中间地带,自古至今由于发源于南部祁连山北麓的石羊河流水的补给形成了民勤绿洲。民勤文化是典型的沙漠绿洲文化,从生活方式到生产方式都与其他地区差异很大,并且形成了沙漠文化的系统性、独特性、完整性。民勤绿洲境内现有24万人口,16个农业乡镇,这些乡镇沿着自南向北流淌的两条灌溉水渠两侧呈带状分布,此外还有3个畜牧乡分布在腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠的边缘地带。如图2所示,在民勤绿洲文化和沙漠旅游一体化规划中,可将原绿洲农业耕种区规划为绿洲文化旅游枢纽区和沙漠自然观光区。

图2一体化模式下民勤绿洲文化、沙漠旅游生态规划示意图

Fig.2TheplandiagramforMinqinOasiscultureanddeserttourismecologyunderintegrationmode

一体化发展模式下的详细规划关键要做好两类地段的功能设计,这两个区是一体化模式中的两个重要旅游体验区:

(1) 绿洲文化发展区和中心枢纽区。该区是原绿洲农业区,现在要转变经济发展模式,其功能是:起到沙漠旅游活动的交通集散、中转、绿洲文化体验、购物等枢纽作用。发展新型的沙漠节水农业和畜牧业生产主要是供给旅游消费和文化消费,结合治沙发展沙产业,特别是发展沙生土特产品,许多绿洲农户要从事以沙漠绿洲文化体验和旅游生活保障为主的旅游服务业。

(2) 沙漠旅游区和治沙区。主要以沙漠自然旅游体验为主,沙漠自然观光的功能是:以自然沙漠环境休闲、沙漠运动体验、徒步观光、治沙成果观光为主。考虑其距离绿洲中心功能区的具体情况还可建设一些文化体验性设施。由于各自然村所毗邻的自然资源的不同也就形成不同的消费市场,适应不同消费需求,如民勤羊路乡以南的汤家海子沙漠景区以沙粒质地纯净为特色,沙丘起伏幅度大,沙粒细滑,适合滑沙与沙漠滑翔机娱乐项目和其他沙漠创意体验性活动;而民勤头道湖景区又以沙漠湿地、多海子为特色,可以发展室外观光和室内休闲相结合的旅游项目,迎合不同消费者的旅游体验和消费档次。沙漠旅游区和治沙区一定要有高质量、多样化的治沙示范区使其成为新型的沙漠旅游资源。

实现一体化发展战略后,将使现有的绿洲瘦形经济带向四周扩散,逐渐形成胖形经济带,真正形成沙漠旅游与绿洲文化一体化发展的新型经济区域结构。在详细分区规划中一定要结合防沙治沙这一基本生态建设原则,根据不同区域特点要有不同的保护和利用措施。

4 结 论

沙漠地区是自然生态、经济生态最为脆弱的地区,处在我国即将决胜全面建成小康社会和生态社会的关键时期,西北沙漠绿洲地区发展不可忽视,这里是国家生态屏障的最前线。实行治沙、旅游、生态、绿洲文化一体化发展模式,不仅可节约大量的农业耕种水资源,而且沙漠旅游和绿洲文化产业的发展又会促进特色沙漠旅游消费并拉动沙产业的不断发展,是西北沙漠绿洲地区进行农业结构性供给侧改革的新思路,期待能成为“一带一路”陆上经济带的新增长点,以促进沙漠绿洲地区的持续发展。

参考文献(References):

[1] 尹郑刚.沙漠旅游地生命周期演变研究:以巴丹吉林沙漠为例[J].经济地理,2011(6):1043-1046

YIN Z G.A Study on Life Cycle of Desert Tourist Area:a Case Study of Badain Jaran Desert[J].Economic Geography,2011(6):1043-1046

[2] 董瑞杰,董治宝,曹晓仪.中国沙漠生态旅游资源赋存及开发策略[J].水土保持通报,2013(3):153-165

DONG R J,DONG Z B,CAO X Y,.Endowment and Development Strategy of Desert Eco-tourism Resources in China[J].Bulletin of Soil and Water Conservation,2013(3):153-165

[3] 王睿.库布齐沙漠3种沙产业模式的经济效益评价[J].中国沙漠,2017(3):392-397

WANG R.Economic Benefits Evaluation of Three Sand Industry Models in the Hobq Desert[J].Journal of Desert Research,2017(3):392-397

[4] 蒋韬.生态足迹视野下生态旅游消费与旅游业发展协同度评价——基于西部地区省区市的比较[J].中南林业科技大学学报, 2017(8):139-142

JIANG T.The Perspective of the Ecological Footprint of Ecological Tourism Consumption and Tourism Development Coordination Degree Evaluation——Based on the Comparison of Provinces in Western China[J].Journal of Central South University of Forestry&Technology,2017(8):139-142

[5] 仲高.西域绿洲农耕文化的脉搏[J].新疆大学学报(哲学人文社会科学版),2011(3):71-74

ZHONG G.On the Essence of Oasis Farming Culture in Western Region[J].Journal of Xinjiang University(Philosophy Humanities&Social Science),2011(3):71-74

[6] 黄适远.以天山为坐标:草原文化和绿洲文化的多样性互动[J].喀什师范学院学报,2015(1):42-45

HUANG S Y.Diversified Interaction between Prairie Culture and Oasis Culture:with Tianshan Mountain as a Reference Frame[J].Journal of Kashgar Teachers College,2015(1):42-45

[7] 李陇堂.沙漠型景区客源市场结构与游客行为特征——以宁夏沙坡头为例[J].中国沙漠,2017(5):201-205

LI L T.Tourist Market Structure and Tourist Behavior of the Desert Scenic Areas[J].Journal of Desert Research,2017(5):201-205

[8] 吴官胜.干旱区绿洲旅游开发的环境影响及减缓措施研究[J].干旱区资源与环境,2011(3):224

WU G S.Environmental Impact and Mitigation Measures for Oasis Tourism Development in Arid Area[J].Journal of Arid Land Resources and Environment,2011(3):224

[9] 汪亚青.地缘经济新格局下战略性新兴产业国际竞争力塑造———新常态下“一带一路”战略带来的机遇、挑战与应对策略[J].西部论坛,2015(9):50-52

WANG Y Q.Shaping Strategical Emerging Industrial Competitiveness under the New Geo-economic Structure.[J].West Forum,2015(9):50

[10] 中共中央国务院.关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2017-02/05/c_1120413568_3.htm

The State Council of CCP. Some Suggestion of Push Forward Supply-Side Structural Reform and Accelerate the New Drivers for Growth for Agriculture[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/politics/2017-02/05/c_1120413568_3.htm

[11] 中办国办印发.关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[EB/OL].http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5171322.htm.2017-01-25

The General Office of CCCPC and General Office of the State. Council of PRC Issued the Programme for the Inheritance and Development of Chinese Excellent Traditional Culture[EB/OL].http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5171322.htm.2017-01-25

[12] 洪剑明,冉东亚.生态旅游规划设计[M].北京:中国林业出版社,2006

HONG J M,RAN D Y.Ecotourism Planning and Design[M].Peking:China Forestry Publishing House,2006

[13] 董瑞杰,董治宝.中国沙漠旅游资源空间结构与主体功能分区[J].中国沙漠,2014(3):583-589

DONG R J,DONG Z B.Spatial Structure and the Subject Functional Partition of Desert Tourism Resources in China[J].Journal of Desert Research,2014(3):583-589

[14] 尹郑刚.我国沙漠旅游景区开发的现状和前景[J].干旱区资源与环境,2011(11):224

YIN Z G.Current Situation and Prospects of the Desert Resort Development in China[J].Journal of Arid Land Resources and Environment,2011(11):224