共振碎石化技术在水泥混凝土路面改造中的应用

■姚 锐

(福建省宇浩建设工程有限公司,福州 350100)

0 引言

如果在水泥板上直接铺筑沥青路面,由于温度变化及车辆荷载等作用会引起反射裂缝。因此把旧混凝土路面改建成沥青路面,需要解决的最大问题是克服旧混凝土板的反射裂缝,消除反射裂缝产生的条件。目前常见的做法有以下两种。

(1)挖除旧混凝土结构层,从而使旧面板产生反射裂缝的问题得以根除。这种方法工艺简单、成熟,设备要求低。但施工期较长,交通封闭时间长,对于大交通量的公路容易引起堵车,从而增加社会成本;同时废弃旧混凝土板需要占用大量场地而带来环保问题。

(2)旧混凝土路面上加铺防裂贴、纤维材料层等,然后加铺进行面层施工。这种方法施工期较短,不产生废弃挖除物,无噪音、无振动。缺点是他必须对病害板块进行处理,比如对脱空板块进行注浆等,处理也比较复杂。最主要的缺点是其只能延缓反射裂缝产生的时间,而不能彻底消除,导致使用寿命比较短;另外后期养护较为复杂,养护成本高。

综合以上,采用旧混凝土路面破碎后加铺技术是一项有效解决上述问题的路面施工措施。它是指在旧水泥混凝土路面改造过程中,利用特殊的水泥面板破碎设备将旧水泥混凝土路面打碎、压稳后加铺路面结构层的一种施工方法。由于水泥板破碎成为较小的碎块之后,能够大大降低温度变化时水泥板的热胀冷缩;然后经过压路机碾压消除板块间弯沉差,从而降低反射裂缝产生的可能性。

破碎技术一般又分三种:冲击压实技术、打裂压稳技术及碎石化技术。前两种方式包括碎石化技术中的多锤头技术可以达到抑制反射裂缝产生的作用,但是由于水泥板粉碎不够彻底,这几种技术也不能完全消除反射裂缝。同时由于施工时的冲击力比较大,对周边的房屋、挡土墙等建筑物和隐蔽工程会产生影响。对旧路面结构层扰动、破坏比较严重,可能造成老路承载力不足而需要补强。

1 共振碎石化技术简介

水泥路面共振碎石化技术由美国率先开发使用,2004年由美国的安迈(RMI)公司把这项技术引入我国。共振碎石化技术是通过共振原理,使旧水泥板与破碎机械产生共振,将旧水泥混凝土板碎裂成上层相互嵌挤、下层相互嵌锁水泥混凝土碎石粒料层,破碎后的碎石形状相邻互补、粒径较小,形成相互嵌挤的稳定结构,解决了原水泥板在接缝处的水平及竖向位移,消除了原有板块接缝向上反射的动力,该层的强度和刚度高于级配碎石,同时对旧路地基的影响也较小,是目前最能有效解决加铺路面反射裂缝问题的技术。

与其他碎石化工艺做个比较,共振碎石化技术有几个优点:

(1)对旧板各层扰动、破坏很小且能够保持原有公路的承载力。由于它采用的是共振原理,它的能量被水泥混凝土吸收,不会把破碎的石块砸入原有基层,因此维持了原有基层的承载力。根据现场施工的情况,通过对比实验,共振施工的震动感小于其他碎石化工艺。

(2)对旧板破碎更加彻底,结构更加合理,破碎后它的上层粒径绝大多数不超过4cm,能有效防止反射裂缝;下层绝大多数不超过15cm,为板体性较好但有许多裂缝的碎化层。它的裂缝是成一定的角度从混凝土顶部斜向开裂至底部,形成了一种嵌锁结构,这种结构与其它碎石化方式形成的垂直破裂结构相比,有更大的承载力。也就是说既能保证碎石化层仍有一定的强度,又能起到防止反射裂缝的作用。这种结构是目前其他方法无法做到的。

(3)这种方法施工工期短,每天最大破碎量在4000~5000m2之间,破碎后即可铺筑路面,交通封闭时间比挖除原有混凝土结构层重新铺筑路面的方式减少3~5倍以上。

(4)基本不需要废方,有利环保。

(5)从价格上比较,与挖除原有混凝土结构层重新铺筑路面方式的造价基本相同甚至略低。相对于其他共振技术,由于反射裂缝控制合理,使用寿命远远大于其他共振技术。

2 共振碎石化工作原理及碎石粒径

2.1 工作原理

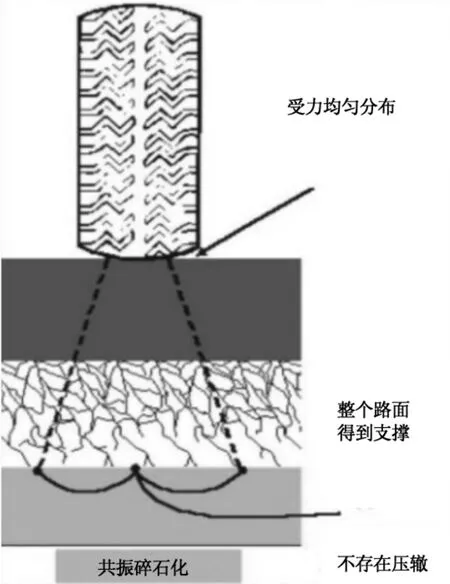

共振破碎的工作原理是通过方形钢梁传递给锤头,在偏心轴力的驱动下产生一定频率的振动谐波,其振动能量传递到水泥混凝土板,引起板的共振并迅速破碎开裂,如图1所示。

图1 共振碎石化工作原理(本图来源:美国RMI研究资料)

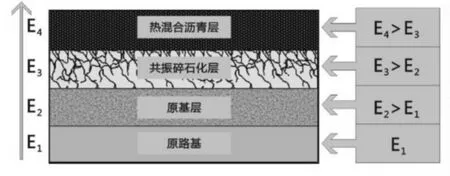

水泥砼的弹性模量应该大于沥青层,因此在摊铺沥青前,需要将原来的水泥砼碎化,使其变为柔性基层,方可避免上面的沥青层产生反射裂纹。碎石化的目的就是通过破碎,将水泥砼由刚性面层转化为柔性基层。碎石化技术采用柔性底基理论,即路面各层弹性模量(E)应该上强下弱,才能避免反射裂纹的产生,如图2所示。

图2 柔性基底结构

2.2 碎石粒径

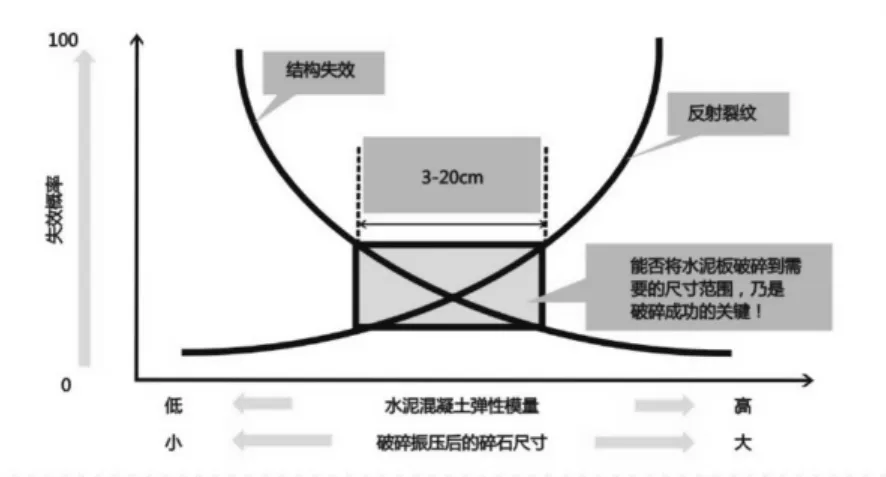

合格的碎石粒径影响改造路面的路用性能。如果碎石尺寸过大,反射裂纹仍会产生;如果碎石的尺寸过小,或者相互之间没有嵌锁,整个破碎的水泥砼层就会因缺乏强度而失效。不同的碎石尺寸对失效概率的影响如图3所示。

因此,要取得合格的碎石粒径是本技术的难点之一。根据相关文献,碎石尺寸在3~23cm之间,可避免反射裂纹,又能防止结构失效。合格的碎石化路面效果如图4所示。

图3 碎石尺寸和失效概率之间的关系

图4 合格的碎石化路面效果图

3 共振碎石化施工工艺

(1)碎石化施工前调查及准备

要对地质情况差的路段事先加以处理。另外为了保证桥涵结构物的安全,构造物两端要留一定的距离不能采用碎石化工艺,按照实际施工情况来看,埋到路基50cm以下的圆管涵,基本上不会产生影响。如果水泥砼内有钢筋,则水泥砼和钢筋必须完全脱离;另外因为碎石化后,旧混凝土会向四周有一定的扩张,因此对板体性较强(配筋混凝土等)、较宽或没有碎石化伸缩空间的路面,需考虑对旧水泥混凝土路面进行纵向切割。碎石化对排水系统要求很高,能否提供足够的承载力、能否防止和消除反射裂缝,与是否安置了排水系统以及是否合理有很大的关系,旧路面碎石化后,相当于一个基层排水系统,我们要做的就是把碎石层的水排到路基以外,一般来说,可以在路边缘设置盲沟或集水管等。

(2)在正式破碎之前,要先进行试振及开挖试坑检查,通过开挖,检查破碎粒径分布情况以及均匀程度,确定破碎机械施工参数以及施工组织措施。

(3)破碎后要进行碾压,碾压时压路机采用高频低振幅的方式,吨位不用太大,碾压边数也不要太多,要注意不要过量压实。

(4)沥青摊铺工艺与其他沥青路面工艺是一样的,但要注意碎石化层碾压完后(48h)内应进行摊铺,以减少车辆交通及雨水对破碎层的影响。碎石化层碾压后,一般可不涂洒透层油、也不必设置应力吸收层、应力吸收膜、土工织物等材料,可直接进行摊铺并碾压。也可以参考多锤头碎石化施工的经验,在碎石化压实后的表面上洒布乳化沥青透层油。

4 共振碎石化技术的适用条件及使用经验

从2005年开始、在上海、浙江等地区逐步开始应用。2015~2016年在福建省G316顺昌段、G324福清段、G205永安段、S201福清段的路面改建工程中进行了应用。根据不完全统计,国内共振碎石化施工面积在以上几个地区累计约950万m2),无一出现反射裂纹和路面结构损坏现象。

4.1 共振化技术的适用条件

(1)不适用于路基承载能力差的路段。如果是由于路基原因造成的承载能力不足而产生的水泥混凝土路面破坏,碎石化工艺本身是没有办法解决这个问题的。除了事先试验确定外,根据美国的使用经验,在现场时可以使用以下判断方法:当共振破碎机施工时留下5cm或更深的车辙,就表明这个地区不适合共振破碎工艺;如果并未产生很大的车辙,证明混凝土路面能够支撑近30t的共振机器的重量,随着边缘排水系统开始排掉基层和底基层的水,应该足够坚固以支撑交通荷载。由于震动功率的原因,双层或水泥板太厚路段(大于30cm)也不适用或者需要事先进行预破碎。

(2)底下埋有重要管线可能造成危害的路段、桥涵路段不适用这个工艺。

(3)其他的,比如是由于板底脱空、唧泥、碱集料反应、冻融破坏等非路基原因引起的板块破裂的公路、城市道路、机场等均可考虑使用,特别是对高交通量地区尤其适合。

4.2 共振碎石技术的使用经验

根据福建省的工程实践,得到如下经验。

(1)若外侧车道边缘有路缘石或其它设施、内侧车道靠中央分隔带边缘阻碍共振机械的施工,即沿着车道纵向破碎时,内外侧车道边缘会有50~75cm的路面破碎不到(锤头不能作水平移动),此时,可让共振机械与内外侧车道边缘成 30°~50°的角度破碎。

(2)在设计上要合理的选择纵坡设计参数。因为面层是直接在碎石化层上浇筑的,因此,旧水泥混凝土路面原来的纵坡及平整度对施工完成后的影响相当大。如果纵坡要求过高会造成调平层太厚,那么在调平层材料选择、结构合理性方面会产生影响,也会造成造价过大。因此,在设计时,应以保证行车舒适性为目的合理选用纵坡标准。

(3)碎石化层结构比较特殊,国内现有规范上没有明确的计算设计弯沉的方法,按现有理论计算弯沉和实际还是有所差别,在一点上还需要加强理论研究

5 结论

共振碎石作为现代改造旧水泥公路的重要施工技术之一,其在施工中发挥着不可替代的作用,合理的应用,不仅可以有效的解决旧公路水泥路面的各类病害问题,而且施工周期也大大减少,给人家生活带来了更多的方便,施工中还可以减少资源、材料的浪费,降低国家对公路再施工的成本。可见,选择共振碎石技术来对旧公路水泥路面进行改造具有较大的优势。而施工企业更应该在具体施工过程中,全面掌握共振碎石施工工艺技术和基本原理,对共振碎石进行规范化,进而提升改造工程的修筑质量,实现公路事业给人家和社会带来的各种效益。

[1]张叔林.陕西省旧水泥混凝土路面共振碎石化技术应用研究.西安:长安大学,2015.

[2]史仍超.旧水泥混凝土路面板固有频率及其在共振碎石化技术中的应用研究.西安:长安大学,2016.

[3]崔国燕.水泥混凝土路面共振碎石技术探讨[J].工程建设与设计,2016(1):81-83.

[4]徐柱杰,凌建明,黄琴龙.旧水泥混凝土路面共振碎石化效果研究[J].中国公路学报,2008 ,21 (5) :26-32.

[5]黄琴龙,陈达豪,凌建明,徐柱杰.共振碎石化在上海水泥混凝土路面改建中的成效[J].长沙理工大学学报(自然科学版),2008,5(2):103-106.

[6]徐柱杰,凌建明,黄琴龙,谢旗.旧水泥混凝土共振碎石化路面模量分析[J].同济大学学报(自然科学版),2008 ,36 (9) :1195-1198.

[7]简斌,古有军.共振碎石化技术在水泥路面改造工程中的应用[J].黑龙江交通科技,2012 (9) :43-44.