教育均衡研究与政策的发展特征及未来走向①──基于近三十年研究论文及政策文本的分析

张和平,张 赟,程 丽

(湖北第二师范学院,湖北 武汉 430205)

回顾过去三十年,研究者们对社会公平和教育公平的理解因受经济发展水平的影响而具有鲜明的时代烙印,社会对教育均衡的关注和研究经历了一个从无到有、热度渐增的过程。

一、近三十年教育均衡研究的发展特征

本文使用“教育+均衡”作为关键词在中国知网分别检索期刊论文、博士或硕士学位论文、报纸三种类型的文献,凡是题目或关键词中同时包含了“教育”“均衡”两个词,就被认为是教育均衡相关文献(文献检索时间截止2017年9月15日)。共检索出教育均衡相关文献12702篇,其中期刊论文3879篇、博士及硕士学位论文568篇、报纸8255篇。

(一)近三十年教育均衡文献的数量变化趋势

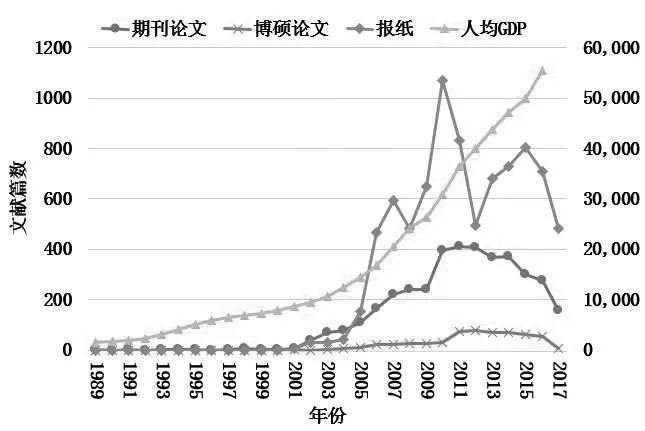

第一,从1989年至2017年近三十年的文献数量的变化趋势来看(如图1所示),2001年之前的十年里鲜有教育均衡文献出现,偶有期刊论文,报纸和博士硕士学位论文则属完全空白。2001年之后,教育均衡文献数量开始明显增长,特别是在2010年前后有爆发式的突破并达到顶峰。2010年的报纸和期刊论文数量比2009年增长了将近一倍,这很大程度上是受教育部2010年1月出台《教育部关于贯彻落实科学发展观进一步推进义务教育均衡发展的意见》政策的影响。2012年期刊论文和学位论文的数量达到了峰值,这同样与2012年1月教育部出台《县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》和2012年9月国务院出台《关于深入推进义务教育均衡发展的意见》有着紧密关联。随着教育均衡政策的“尘埃落定”,期刊论文和学位论文的数量自2012年峰值后开始呈现下降趋势。这说明教育均衡作为一个研究领域,其活跃程度深受国家政策导向的影响。但从报纸来看,近二十年来有三个明显的波峰,即便理论研究(期刊论文和学位论文)开始降温,报纸仍然出现一波讨论的热潮(从2012年至2015年有个急剧的上升)。这说明,尽管理论研究和政策实践已告一段落,但教育均衡作为一个关乎国计民生的社会问题仍然没有得到很好的解决。

图1 教育均衡文献的数量变化趋势

第二,从人均GDP和教育均衡文献数量的变化趋势来看,自2001年开始,我国人均GDP呈爬坡式增长,2001年至2010年,我国人均GDP从8717元增加到30876元,十年翻了近三翻。与此同时,报纸对教育均衡问题的关注也呈现大幅度增加,学术期刊论文中教育均衡的研究文献也呈现同样明显的变化趋势。这说明教育均衡是随着人们经济水平的提高而被提上日程的问题。人们的经济收入水平更高了,对优质教育的需求也更大了。对中国百姓而言,一旦拥有更多可供支配的收入,人们普遍偏好的投入领域还是子女教育。这一方面是受重教传统的影响,另一方面人们普遍将教育投资作为获取未来回报的重要渠道。

第三,从文献类型的变化趋势来看,报纸对教育均衡的关注度变化幅度和频率要比期刊论文大,学术论文的变化幅度和震荡频率是最低的。报纸作为即时媒体,应该最能快速反映现实和民生问题,报纸也为学术研究提供社会热点和研究动机,因此常先于学术研究出现。令人费解的是,2015年,报纸对教育均衡问题出现一波的讨论新热潮,但学术界的研究并未“为之所动”。是因为相关政策已经出台,缺乏新的研究议题,还是这个领域的研究遇到了瓶颈和困难?笔者倾向同意后者,教育均衡问题依然是突出的、值得研究的社会问题,但教育均衡研究因缺乏科学合理的研究范式和研究方法而后继乏力。

(二)教育均衡研究关注的主题

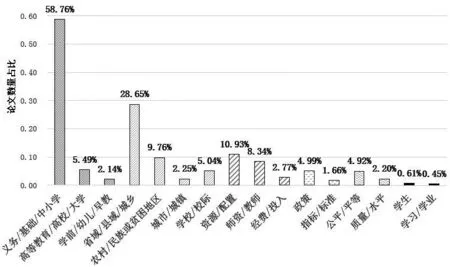

本研究对4447篇“教育均衡”期刊论文及学位论文的标题和关键词进行词频统计分析(如图2所示),柱状图的高度代表某一类主题的论文占4447篇论文的比重,从中可以看出过去研究的一些特点。

图2 教育均衡研究的关键词分布

首先,超过一半(58.76%)的研究集中在义务教育阶段的教育均衡问题,高等教育阶段(5.49%)和学前教育阶段(2.14%)相对研究较少。教育均衡解决的是社会公平,社会公平以教育公平为基础,教育公平首先要保证的是起点公平和机会公平,因此重点关注和改善义务教育阶段的公平,符合普遍的价值追求和行动逻辑。研究表明学前教育对个人未来成就和教育投资收益有显著影响,但过去三十年对学前教育阶段的教育均衡问题关注相对较少。

第二,区域间(省际、县际、城乡等)教育均衡问题的研究较多(占28.65%),学校间教育均衡问题研究相对较少(5.04%);弱势地区(农村、民族及贫困地区)的教育均衡问题研究较多(9.76%),城镇地区的教育均衡研究较少(2.25%)。这个结果与王善迈的研究结果是一致的,即目前义务教育均衡研究微观上集中于县域层面,对关系居民义务教育资源分配的校际均衡关注较少。他认为消除义务教育城乡和区域差距短期内难以实现,但缩小同一行政区(县)内的校际差距更现实,因为前者受地区经济发展水平的制约,而后者是处于同一经济水平、同一事权和财权匹配下的内部资源分配和政策倾斜,相对更易实现。并且,校际不均衡造成的择校现象也是最严重的社会问题。因此主张更多地探讨县域内校际均衡问题[1]。事实上,寻找对教育质量有直接影响的关键因素,也需要从更加微观的对象(如学校、班级、学生个体)的差异那里分析和推断得出。

第三,对资源及其配置(10.93%)、师资均衡(8.34%)的研究较多,专门探讨经费投入均衡的研究所占比例较小(2.77%)。从本质上讲,均衡是个经济学概念,从资源配置角度对其研究是常用范式,师资队伍则被预设为影响教育供给和教育质量的关键因素。教育机会公平问题实质上是供需均衡问题,过去三十年的研究试图通过资源的合理、有效配置达到供需均衡,但什么样的供需均衡能带来更高投入产出效率仍待回答。就我国而言,教育机会均衡(有学上)已基本解决,今后重点要解决教育资源配置均衡和教育质量均衡(上好学)的问题。

第四,关注政策的研究(4.99%)比关注标准或指标的研究(1.66%)相对要多。教育均衡指标研究严格来讲应是理论预设很强的学术性研究。现有教育均衡指标体系的合理性和代表性受到一些批评和质疑,本质上讲是因为指标设计缺乏一定的理论基础和严密的理论框架,指标维度、具体指标和指标权重背后的理论支撑对制定、解释和利用教育均衡指标体系是至关重要的,缺少这些理论支撑,简单借用国外指标或仅凭经验构建指标,会失之偏颇[2]。因此,教育均衡指标体系研究既要注重概念性,也即指标简洁有效、具有逻辑性和可比性,又要注重实用性,即指标与政策相关并为决策服务[3]。

第五,更多的论文(4.92%)探讨教育均衡带来的公平和平等问题,对教育的质量和水平的关注相对较少(2.2%)。对学生本身的关注(0.61%)、学生学习及学业的研究(0.45%)占比都明显偏低。教育质量的核心在教育结果,主要表现在学生学业及其发展水平上,由于测量难度大,政策制定者和研究者往往只能关注影响教育质量的间接性因素,并有意选择更为宏观、易于获取数据的指标,比如用巩固率、升学率等代表教育质量。这种对教育过程及教育结果的简化处理,实际上不利于教育过程的深度改革和内涵发展[4]。

二、近三十年教育均衡政策的导向与措施

(一)教育政策对义务教育均衡问题的回应

1.教育宏观政策的回应

教育宏观政策指的是国家教育发展的全局性文件,教育宏观政策文件不是专门针对义务教育均衡问题的,但对义务教育均衡作了充分回应。

从教育均衡政策时点来看,过去三十年,每隔七八年会有一个重要教育宏观政策文件出台。1985年出台的《中共中央关于教育体制改革的决定》是改革开放以后的第一个具有里程碑意义的重要教育政策文件,是拨乱反正以后党和国家着力恢复教育事业的一系列新论断和新决策[5]。八年后《中国教育改革和发展纲要》(1993年)是为90年代乃至21世纪初制定的建设有中国特色社会主义教育体系的纲领性文件。七年后的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(2010年)是为实施十七大提出“优先发展教育,建设人力资源强国”战略而提出的规划。2017年《关于深化教育体制机制改革的意见》是全面深化教育领域综合改革的重要文件。1998年的《面向21世纪教育振兴行动计划》比较特殊,它是世纪之交出台的新世纪教育发展蓝图,不是严格意义上的教育政策文件。就政策时间窗口而言,国家关注和解决义务教育均衡问题是有计划的,每隔一定时间就会总结过去得失、提供新的政策指引,体现了国家教育行政在解决义务教育均衡问题中的积极作用。

从教育均衡政策导向来看,1985年国家重在恢复教育事业,需要加快发展,强调效率优先原则。到1993年教育事业加速发展以后,开始强调兼顾公平与效率,对义务教育均衡问题采取分类指导的原则。2010年的《国家中长期教育改革和发展规划》(2010-2020年)则旗帜鲜明的强调质量和公平,着力解决教育发展不均衡问题,2017年的综合改革则以“优质”和“均衡”为政策目标。政策所遵循原则的发展变化体现了国家在资源约束前提下对效率与公平的权衡取舍,更高质量和更加公平只有在拥有更高经济发展水平情况下才变得切实可行,教育发展和社会进步背后的经济逻辑可见一斑。

从政策措施来看,保障教育经费投入一直是国家自始至终强调的,最初强调保障,后来强调增长。这不仅因为教育是花钱的事业,更重要的原因在于经费是影响教育均衡的关键因素。

表1从这七个方面概括了自1985年以来国家出台的重要教育宏观政策解决义务教育均衡问题的政策导向及举措。

表1:国家教育宏观政策文件对义务教育均衡的导向及举措

2.教育专门政策的举措

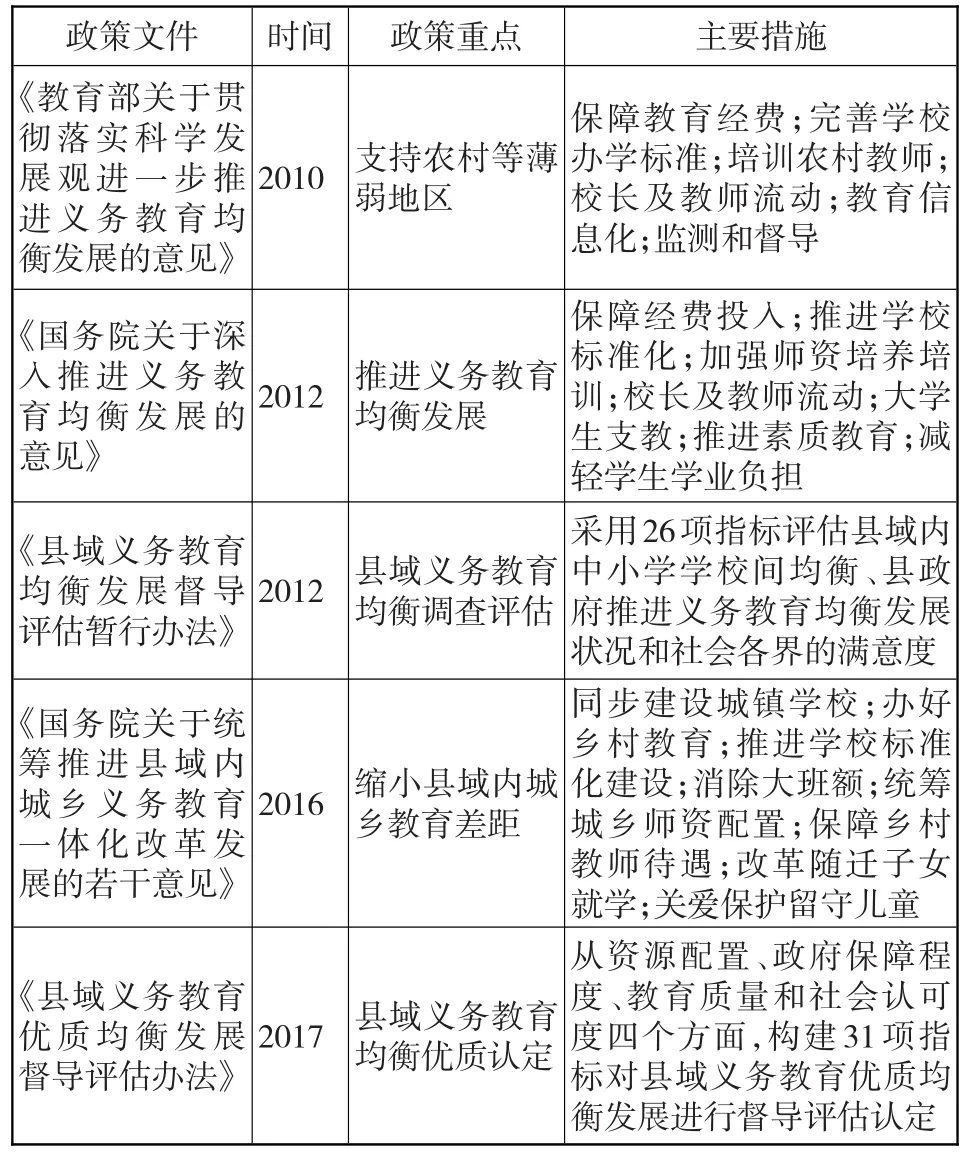

教育专门政策是国家出台的专门针对义务教育均衡的政策文件,这些政策文件最早出现在2010年,主题非常清晰(见表2)。

表2:国家教育专门政策文件对义务教育均衡的举措

从政策文件出台时间来看,国家针对义务教育均衡的专门政策始于2010年,2012年和2017年前后是小高峰,7年内出台5项重要的专门性政策。这说明自2010年国家中长期教育改革与发展规划纲要发布后,中央政府就一直致力于义务教育均衡问题的解决,政策力度非常大。这些政策的出台从侧面反映了义务教育发展不均衡是影响国计民生和国家社会健康发展的社会难题,是教育持续发展必须要解决的拦路虎。就政策重心而言,最初强调支持农村等薄弱地区,后来进一步明确采取以县域为主体实施均衡化策略。县(区)是中国经济体最关键的细胞,以县域为主体有利于监控评估和配置资源。

从政策主要措施来看,依然能清晰看到国家推进义务教育均衡的逻辑主线,主要还是从经费投入、学校办学条件标准化建设、师资培养与培训、优质师资的流动与共享、改善教师待遇、减轻学生学业负担及推进素质教育等角度进行政策干预。这种政策逻辑的合理性是不言而喻的,经费投入、学校条件、师资质量是复杂教育系统中显著影响教育质量的关键因素。除此之外,另一项非常重要的政策就是围绕县域义务教育均衡发展开展督导评估,通过构建可量化的评估指标,采用定量和定性相结合的方法,对资源配置、政府保障程度、教育质量和社会认可度进行监测、评估和改进。

(二)近三十年教育均衡政策变迁的基本逻辑

一是,国家教育宏观政策对义务教育均衡问题从最初强调“效率优先”,到提倡“分类发展”,再到促进“优质公平”,政策导向存在着明显的变迁。这种变迁对应着义务教育的“非均衡发展、非均衡发展向均衡发展过渡、均衡发展”三个政策阶段[6]。它一方面反映了国家通过扩大教育规模保障机会公平,通过提升教育质量保障过程公平及结果公平的政策发展脉络,国家义务教育均衡发展理念从基础型均衡走向优质型均衡,从外延式均衡走向内涵式均衡[7];另一方面反映了人们从对基本受教育机会、到优质受教育过程的诉求变化过程,其背后的推动力是社会经济发展水平的不断进步,人们对教育的认识不断加深。

二是,国家针对教育均衡问题采取的具体措施从重视“投入性”要素,到强调“过程性”要素,再到重视“结果性”要素,政策行动逐步走向以强调教育质量和学生学习为中心。这种变化体现在从“经费、学校、师资、学生、教育质量和政策倾斜”等几个方面的具体政策措施中,尤其体现在国家新近出台的对县域义务教育优质均衡发展督导评估中,该政策强调对学生学业质量和综合素质发展水平进行测评,对学生和家长等关键性的教育利益相关者进行调查。这种导向代表着以人本、效益和质量为理念的教育发展趋势。过去三十年,无论是教育均衡研究的主题,还是政策关注的指标,都普遍存在“泛化测量与深化建设的矛盾”和“短期成效和持续长效之间的矛盾”,主要表现为过多关注简单、量化、可操作性的指标,偏重表面化的数据而未能真正触及改革发展的深层次矛盾,评估活动的工具性意义过浓,缺乏应有的伦理和人文向度;过于急功近利,偏重结果性输出而忽视发展的过程性要素[8]。

三、教育均衡研究及政策的未来走向

(一)教育均衡研究的本质及未来取向

首先,教育均衡研究本质上是研究教育中的不均衡现象。教育不均衡现象本质上是一种差异或者说变异。“变异是人类社会的本质。所有的东西都是不一样的,任何事情要是做比较的话,你都会发现变异和差异。柏拉图认为变异是对本质世界的拙劣复制。达尔文认为变异是真实存在的,是自然选择的基础。教育不均衡是自然的社会现象,消除不均衡是人为的政策行动。因此,教育均衡研究首先应该是去关注和研究教育中的差异(也即不均衡现象),为政策行动提供科学依据。

其次,教育均衡研究本质上不是为了提出政策建议,而是寻求对不均衡现象的解释。社会科学对差异的研究不应仅限于描述,更重要的是去寻求解释,寻找造成差异的真正原因。因此,教育均衡研究应该寻求对教育差异的持续归因和理论解释,尤其是对那些直接影响教育质量差异的因素的检验,最后基于科学客观的解释给出合理的政策建议。因此,未来的研究中应强调理论与实践的对话,突出宏观到微观的研究路径,强调研究方法的综合化,提高研究信效度[9]。

第三,教育均衡研究本质上不应以提出政策建议为研究终点,而应持续对政策的效果进行分析、评估和提出改进建议。政府所面临的问题的复杂性需要充分利用自然和社会科学的方法来帮助提出政策和评价政策结果,形成以证据为基础的政策制定。我国当前,主流研究仍然是从伦理或价值上来提出政策实施的理由,缺少描述性和解释性的政策研究方法,缺少对理论模型和框架的建构及应用,缺少概括政策原因的能力。规范的政策分析方法主张使用因果推理,不说应该做什么,也不从伦理上寻找理由来证实,而是通过识别因果关系来解释、理解和预测政策。这种政策分析方法寻求的不仅是事实和真相,更是具有因果关系的推断和结论,这些推断和结论将帮助制定有效的决策。当然,政策建议是以事实前提和价值前提为依据的,二者需要兼顾。

(二)教育均衡政策的干预及应有导向

第一,国家教育政策应重视对教育质量有决定性影响的直接因素进行政策干预,避免片面强调投入,过于强调非关键因素的政策举措。这需要教育科学研究的配合,教育是个复杂的系统,寻找和识别直接因素和关键因素并非易事,但它是我们追求教育的科学发展和高效发展中无法回避的事情。以OECD教育指标和PISA项目为例,PISA不仅要向政策制定者描述结果,还要提供改进的方法与信息。仅仅有测试结果并不能完成这些目标,PISA还需要收集教育系统、学校、家庭、学生个人特征、教学实践等方面的信息,分析和识别影响学生成绩的关键因素,从而为教育政策提供科学依据[10]。

第二,国家教育政策应关注教育过程及教育结果在质量上的差异,重视对学生学习与发展质量的测评、反馈与改进。因为不断增多的证据表明,对学生培养质量和教育质量具有决定性影响的因素其实在教育过程之中。正如哈佛大学前校长博克所说:教育的核心事务是“教育目标”与“教育方法”,“真正影响教育品质的事发生在课堂,在师生互动的教学情景中”。学生背景特征是无法改变的,对多数学校来说,短时间内改变学校特征和学校环境也很难,更可行的策略可能是:清晰诊断教学过程中的问题,改变教育教学实践,有针对性地引导学生的学习行为,提升社会化互动与学习性投入水平[11]。

[1]王善迈,董俊燕,赵佳音.义务教育县域内校际均衡发展评价指标体系[J].教育研究,2013,(2):65-69.

[2][4]褚宏启,高莉.义务教育均衡发展评估指标与标准的制订[J].教育发展研究,2010,(6):25-29.

[3]田京.经合组织成员体教师队伍现状、特点及发展趋势——基于《教育概览2014:OECD指标》教师评价指标的分析[J].世界教育信息,2015,28(23):44-49.

[5]张乐天.20世纪80年代以来我国教育体制改革的重要政策指引[J].复旦教育论坛,2011,9(3):19-22.

[6]阮成武.我国义务教育均衡发展政策的演进逻辑与未来走向[J].教育研究,2013,(7):37-45.

[7]刘秀峰.十年来我国义务教育均衡发展理念的六大转向[J].现代教育管理,2013,(11):26-29.

[8]史根林,邱白丽.支点和着力点的选择——对县域义务教育优质均衡发展评估指标设计的思考[J].教育理论与实践,2013,(4):17-20.

[9]吴晓英,朱德全.区域义务教育均衡发展研究的现状与展望[J].现代教育管理,2015,(3):31-37.

[10]陆璟.PISA测评的理论与实践[M].上海:华东师范大学出版社,2013:1-3.

[11]Pascarella E T,Terenzini P T.How College Affects Students[M].San Francisco,CA:Jossey-Bass,2005:87.