民国时期林业教育发展概况及其特征研究

(北京林业大学人文社会科学学院,北京 100083)

林业教育是培养林业科技与管理人才、宣传普及林业知识和技能的社会活动,我国系统的林业教育发展于中华民国成立之后。我国历史上森林资源曾经十分丰富,但到了清朝末年却急剧减少,这主要是由于清中期实行“摊丁入亩”政策后人口激增,资源消耗过快,加之清末战争毁林严重,使我国原本丰富的森林资源急剧减少。中华民国成立后,经济发展对林业的巨大需求使各界有识之士对林业的重要性有了进一步的认识,林业教育也随之得到发展。

一、民国时期林业教育概况

中华民国时期是从1912—1949年,可分为北洋政府时期(1912—1927)和国民政府时期(1927—1949)。这一时期林业教育承接着清朝末年的教育现状而继续发展。

(一)民国时期的林业教育体系

民国时期的林业教育分为高等林业教育和中等林业教育,前者主要设置在综合型大学农学院下设的森林学系和高等专科学校里的森林系,后者主要设置在农业学校的森林科。

民国时期最早的高等林业教育是1914年设置的北京农业专门学校林科(1923年升格为北京农业大学森林系)。1922年,北洋政府实行教育改革,放宽了大学的准入条件,大学数量因此骤增,许多农业专门学校升格为大学,也有一些大学的农学院增设了森林系。南京国民政府时期,高等林业教育进一步发展,开设森林系的高校进一步增多。抗日战争爆发后,林业教育遭受巨大冲击,一些设有森林专业的高等院校或是改组或是内迁。抗战结束后,内迁的高校回归,又有一些高校的农学院增设了森林专业。

民国时期中等林业教育的发展得益于当时重视职业教育的社会思潮。民国政府着力发展资本主义工商业,而职业教育可以为之提供技术工人,因此也得到了社会各界的重视。中等林业学校也受到了社会大众的关注,招生人数开始增多。但到1927年后,这些中等学校部分升格为高等院校,致使具有中等林业教育规模的学校出现萎缩。民国初年的中等林业教育是农业学校里设置的林科,当时“农业学校分甲乙两种:甲种农业学校之学科,分为农学科、森林学科、兽医学科、蚕学科、水产学科等;乙种农业学校之学科,分为农学科、蚕学科、水产学科等”[1]。1922年,北洋政府公布的“壬戌学制”使甲种实业学校改为职业学校或高级中学农、工、商等科,乙种实业学校改为职业学校[2]。1932年12月17日,南京国民政府颁布的《职业学校法》将职业学校分为初级职业学校和高级职业学校,原则上单科设校[3]。由此,中等林业教育可以单独设校,但仍归为农业学校中的一科。

(二)民国时期林业教育的课程设置与教材建设

民国初期林业教育的课程设置照搬西方国家。1913年北洋政府教育部公布的《大学规程》中规定农科林学门必修科目包括地质及土壤学、农学总论、法学通论、气象学、经济学、财政学、植物生理学、森林物理学、森林植物学、森林动物学、最小二乘法及力学、测树学、林价算法及森林较利学、森林测量学、造林学、森林保护学、森林工学、森林利用学、森林化学、林产制造学、树病学、森林经理学、森林管理学及会计法、森林理水及砂防工学、林政学、森林法律学、制图学、殖民学、地质学实习、森林植物学实验、森林动物学实验、森林测量学实习、造林学实习、森林工学实习、森林利用学实习、森林化学实习、制图实习、实地演习、林产制造实习;选修科目为狩猎论、养鱼论[1]。专门学校和中等学校林业教育的科目与之类似,但数量相应减少。以上科目基本沿袭了清末高等学堂林学门的科目设置,也补充了若干科目,但增加科目并非完全合理,比如殖民论等。这一时期所用的林学教材很多是由日本林学专家编写的。

1929年,南京国民政府教育部颁布了新《大学规程》,规定一年级设置共同必修课程,二年级开始进行专业课程学习[3]。在课程设置方面,这一时期还取消了之前不合实际的若干科目,如殖民学等,使课程设置更加符合中国实际。这一时期的林业课程教材,多是由本国林业学家所编写的,他们由海外留学归国,是民国时期林业教育的重要力量,他们把国外先进的科学技术带回中国,给民国时期的林业教育带来了新思想、新理念。在授课过程中,他们感到国外的林业教材与中国实际不相符合,因此从本国实际出发,编写了大量的讲义和教材,如陈嵘的《造林学各论》、陈植的《造林学原论》、唐燿的《中国木材学》等。

(三)民国时期开展的社会林业教育

除了在学校中讲授林业课程外,民国时期的林学家、教育家们还积极向社会宣传先进的林业思想和林业科技,启蒙民众的生态意识。这种宣传已经具有了社会教育的意义,因为从广义上讲,社会教育可以包括“一切社会生活影响于个人身心发展的教育”[4]。1917年,在这些林学家、教育家的倡导下,成立了中华森林会,这是中国最早的林业学术团体,创办出版了学术刊物《森林》季刊,主要传播林业思想,进行学术交流。1928年,中华林学会创立,次年创办出版了《林学》杂志,主要传播林业生产科技和林业文化。著名林学家梁希在该刊物上发表了《民生问题与森林》一文,他在文中论述了森林的重要性以及林产化学知识等方面的问题。民国时期学者发表的林业论文不下数千篇,专著亦有数十种。在民国时期造林运动宣传周期间,陈嵘、凌道扬等学者或撰写文章或举行演讲,积极向民众宣传植树造林的重要性。

二、民国时期林业教育的特征

(一)林业教育与林业技术推广相结合

从20世纪20年代开始,我国农科院校开始重视农业科研,创建了包括农事试验场在内的农业科研机构,农科大学逐渐成为进行农业科研的主力军。此后,各农科院校因受到美国农林高校教学、科研、推广三位一体办学体制的影响,纷纷成立了农业推广组织。1924年2月23日,北洋政府教育部颁布的《国立大学校条例令》中规定“国立大学校得附设各类专修科及学校推广部”[5],从而以国家法令的形式确立了高校进行农业推广的职能。1929年,南京国民政府颁布的《农业推广规程》[6]进一步明确了高等院校在农业推广中的地位和职责。由于民国时期林业教育在学校体系中属于农业教育范畴,故而林业推广也成为了民国时期高校教育的一项内容。民国时期林业推广主要是向民众传授林业技术,普及林业知识,培养林业人才。一些大学农学院用报刊和书籍普及农林知识,如金陵大学编辑的《农林科丛刊》《农林科浅说》《农林新报》等。国立中央大学农学院和私立金陵大学农林学科的部分学生组成宣传队,在南京城内和郊区宣传植树造林知识。抗战期间,西北农学院推广处也编辑发行了《造林浅说》等通俗读物。国立中央大学农学院森林学系下设的3个研究室的职责之一就是推广工作。民国高校为进行林业推广,还根据不同地区条件建立了林业生产合作社等农村合作组织。

(二)重视实践教学

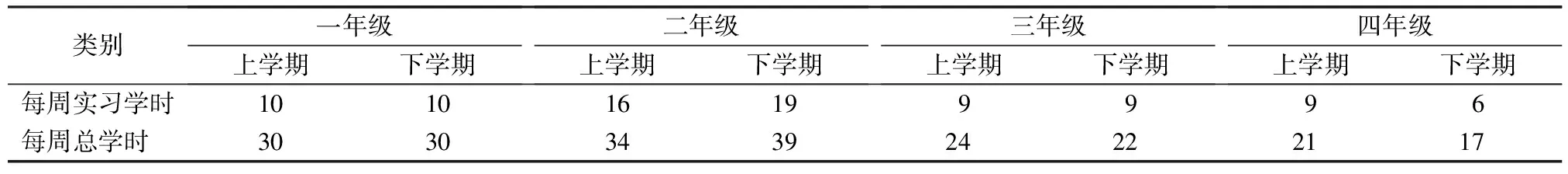

民国时期的林业教育非常重视实践教学,这在教育制度和教育理念中都有所体现。1913年,北洋政府发布的《实业学校规程》明确规定:“实业学校之学科,关于实习及实验时间,须占总授业时间五分之二以上,但在商业学校得酌量减少。”[1]该规程对于农业学校的办学条件特别是实验设备、实习场所和实习时数均做出了要求,明确规定必须具备实习林。据1917年北洋政府教育部视察“江西农业专门学校”报告书所载,该校有林科参考书32种,造林器械28种,林产制造器械10种,标本模型2 000余种;还有位于庐山白鹿洞的演习林(实验林)2 000亩,大小树株14 000余株[7]。北洋政府教育部认为,“实业学校与普通中小学不同,其最要之点……是实习事业,原与讲堂功课并重”[2]。国民政府也规定,农业专科学校有设森林科的必须配备1万亩以上的林场、农场,林场面积可以按各地实际情况酌情增减[8]。1929年颁布的《大学规程》规定:“农、工、商各学院学生,自第二学年起须于暑假期内,在校外相当场所实习若干时期,无此项实习证书者,不得毕业。”[3]1947年,国民政府教育部公布的《职业学校规程》规定“职业学校每周……实习占百分之五十为原则”,并将实习要求详列一章[9]。另据1948年《国立浙江大学要览》所载,虽然“国立浙江大学”森林学系每周3小时的“农场实习”课程(2学分)只在一年级开设,但各年级每周实习时数占每周总学时数比例是相当高的,这说明民国时期教育机构认识到了实践之于林业教育的重要性。“国立浙江大学”森林学系各年级每周实习数与每周总学时总数见表1。

表1民国时期国立浙江大学森林学系各年级每周实习时数与总学时数的安排情况学时

类别一年级上学期下学期二年级上学期下学期三年级上学期下学期四年级上学期下学期每周实习学时101016199996每周总学时 3030343924222117

注:数据来自《国立浙江大学要览》

民国时期的林业教育家也很重视学生实践技能的培养,陈嵘和梁希均开办过实验林场等实践教学场所,殷良弼坚持“办好林业教育,必先办好林场”的理念。民国时期林业教育最初的体系设置是仿效欧美日等国的,而日本在林业教育方面尤其重视生产实践经验,这一点对民国时期的林业教育也有一定的影响。

遗憾的是,虽然民国时期的林业教育在规章制度上对实践教学做出了明确规定,教育工作者也在教育教学中做出了努力,但在实际实施过程中由于战乱、经济落后等原因并没有达到理想的效果。

三、民国时期林业教育发展存在的问题

(一)实用技术人才培养所占比例较低

民国时期林业教育包括高等林业教育与中等林业教育,但是学校的设置比例并不合理。民国时期,全国有高等林业教育学校24所,中等林业教育学校仅有9所。高等院校培养的林业高级人才数量要多于中级技术人才和初级技术人才的数量。截至1949年,共培养出各级林业人才近5 000名,其中受过高等教育的达到3 000人左右[10]。从中可以看出,实用技术人才培养比例较低。由于学校设置比例不合理,使林业实用技术人才不足,在一定程度上制约了民国时期林业的发展。

(二)师资不足

民国初年,一批清末出国的留学生陆续回国从事高等院校的林业教育工作,使清末林业教育主要由外国人执教的情况逐渐得到改善。但是,师资不足的情况仍较为普遍,林学专业的教师人数较少,授课时间长,兼课多。教授一般每周授课时数超过6小时,至少要担任2门、甚至3门课程的授课任务,有的人还要兼任其他科系和学校的课程讲授工作。如国立中央大学李寅恭教授担任的课程有“林政学”“森林法规”“森林保护学”“森林管理学”“行道树”“林业史”“普通森林学”等[11]。教师身兼多课,但精力有限,势必对教学质量产生一定影响。为了解决师资不足的问题,从事中等林业教育的教师也可以由留学生担任。20世纪20年代,当中等专业学校升格为大学后,这些教师转入大学任教,从事中等林业教育的教师就由高等院校林学专业的毕业生担任了。整个民国时期,由于社会动荡、经济落后,从事林业教育的教师生活普遍困苦。

(三)报考林业专业的学生人数较少

抗日战争时期,学校的教学秩序遭到破坏,在民族危亡之际,一些热血青年认为救国才是第一要务,积极投入到抗日活动中。“国立中央大学”农学院森林系1931-1949年平均每年不到6人入学,私立金陵大学农学院森林系1919-1949年平均每年不到5人入学[10]。具有中等林业教育的学校亦是如此,如郿县林业学校到解放前仅有9名学生[11]。加之林业专业的毕业生因环境的影响,就业困难,因此在这种形势下,有志林业的学生少而又少。

四、民国时期林业教育取得的成绩及其启示

民国时期,林业教育总体水平不高,规模有限,且发展曲折而缓慢,究其原因是由于政治腐败、经济落后、文化滞后所造成的。但即便如此,民国时期的林业教育仍旧取得了一些成绩。

(一)取得的成绩

1.培养了一定数量的林业人才

民国时期各级林业教育院校培养了一定数量的专业人才,这些林业人才成为了新中国林业发展的骨干力量。如:我国著名树木学家、林业教育家郑万钧,我国著名森林生态学家、森林地理学家吴中伦,我国著名森林植物学家、林业教育家杨衔晋等。郑万钧先生在树木学方面有突出成就,发表的树木新属、新种之中有不少是中国特有的珍稀树种。吴中伦先生多年来致力于森林分区和林业区划问题的研究,其林业思想几乎涉及林业的各个领域。杨衔晋先生一生学术成果丰硕,还曾担任中国林学会理事长、国务院学位委员会学科评议组成员等职。

2.为之后的林业教育发展奠定了基础

民国时期的高等林业教育、中等林业教育较之清末有了较大的发展,为中华人民共和国成立后林业教育奠定了基础。我国的一些林业院校即是在民国时期高等、中等学校森林专业基础上发展而来,例如成立于1952年的南京林学院(今南京林业大学)便是由南京大学(前身为“国立中央大学”)农学院森林系和私立金陵大学农学院森林系合并而来。

3.推动了民众的林业思想启蒙

民国时期林业技术推广及科普宣传为民众林业思想的启蒙起到了推动的作用,使当时的普通民众接触到了森林保护知识,培养了生态意识,初步认识到了森林与环境保护之间的关系。

(二)对今天的启示

1.林业教育应坚持理论与实践并重的教学原则

民国时期的林业教育在实践教学方面给予了应有的重视,建立了较为完善的课程实习制度。虽然由于种种因素,并未达理想的效果,但对当今的林业教育仍有启示的作用。目前各林业院校越来越重视实践教学,希望能通过实践教学培养出符合社会需求的高素质人才。

2.重视教师队伍的建设

民国时期的林业教育在艰难的环境下仍能够取得一定成就,很大程度上得益于一批有过留学经历的教授、学者,他们利用所学的知识探索了中国林业教育之路,堪称立下首创之功。由此可见,一支高水平的教师队伍对于林业教育的发展至关重要。今天各林业院校也要建设优秀的教师队伍,以更好地提升教学质量。

3.加大对林业教育的投入

民国时期政局不稳、战乱频繁,政府对教育的投入有限,致使教育经费不足,这也是民国时期林业教育举步维艰的重要原因之一。中华人民共和国成立后,尤其是党的十八大以来,生态文明的地位愈发重要,因此应进一步加大对林业教育的投入,使新时期的林业教育能迈上新台阶,适应新形势。

[1] 璩鑫圭,唐良炎.中国近代教育史资料汇编:学制演变[M].上海:上海教育出版社,1991:706,722,723-724,.

[2] 璩鑫圭,童富勇,张守智.中国近代教育史资料汇编:实业教育师范教育[M].上海:上海教育出版社,1994:177,203.

[3] 中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编(第五辑):教育[M].南京:江苏古籍出版社,1994:175,177,412.

[4] 董纯才.中国大百科全书·教育卷[M].北京:大百科全书出版社,1985:313.

[5] 中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编(第三辑):教育[M].南京:江苏古籍出版社,1991:174.

[6] 李瑛.民国时期大学农业推广研究[M].合肥:合肥工业大学出版社,2012:212-215.

[7] 潘懋元、刘海峰.中国近代教育史资料汇编:高等教育[M].上海:上海教育出版社,1993:564-565.

[8] 中华民国教育部教育年鉴编纂委员会.中国教育年鉴(第二次)[M].商务印书馆,1948:1034.

[9] 宋恩荣,章咸.中华民国教育法规选编(1912—1949)[M].南京:江苏教育出版社,1990:562-563.

[10] 南京林业大学林业遗产研究室.中国近代林业史[M].北京:中国林业出版社,1989:530,541-542.

[11] 杨绍章,辛业江.中国林业教育史[M].北京:中国林业出版社,1988:40-41,52.