材料作文:如何体现思考推进的痕迹

徐国年

新材料作文的核心要求是依据材料独立思考,或谈看法或说感悟或写思考,既要有思维的质量又要有说理的耐心。用胡家俊先生的话说“要有整体安排。要能够体现出思考推进的痕迹”。“思考”“推进”“痕迹”的确是一篇好的考场作文的三个要素,“思考”体现了作者对材料的独立理解,“推进”展现了思考的过程,“痕迹”则是思考过程的载体和外显。只有精微地剖析材料,校准材料中的分歧点和冲突点,挖掘、提升材料蕴涵的道理,才能更好地体现思考推进的痕迹。

一般说来,思考的过程和思考的结果能够体现思考推进的痕迹。问题的关键在于,学生不知道如何思考,更不会推进思考,自然没有留下痕迹,因此,在作文训练时,必须给予学生可操作的推进思考的路径,使之成为易学可用的分析论证的抓手。下面以几篇考场作文为例,试图探讨在写作中体现思考推进的痕迹的实用的技巧与方法。

一、一问立骨,多向回应

针对材料,一问就问到要害,这是一种思维品质。会提问,就是会思考;一个有嚼头的问题体现了思维的敏捷性、深刻性和创造性。沿着问题指引的方向,从多个角度解惑释疑,解惑的过程就是思考的过程。

题目1:聂老汉年逾古稀,生活困难,因外出打工的儿子小聂,连续半年不支付赡养费,聂老汉到法院申请强制执行。经法官与小聂沟通无效后,法院遂将小聂录入“失信被执行人”名单,后小聂因无法正常出行,工作受阻,只好到法院承认错误并借钱支付赡养费。此事经媒体报道后,在社会上激起了更大范围、更多角度的激烈讨论。对于此事你怎么看?请根据材料内容及含意,选好角度,明确立意,确定文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭。

例文1

强制赡养—— 一种尴尬的境地

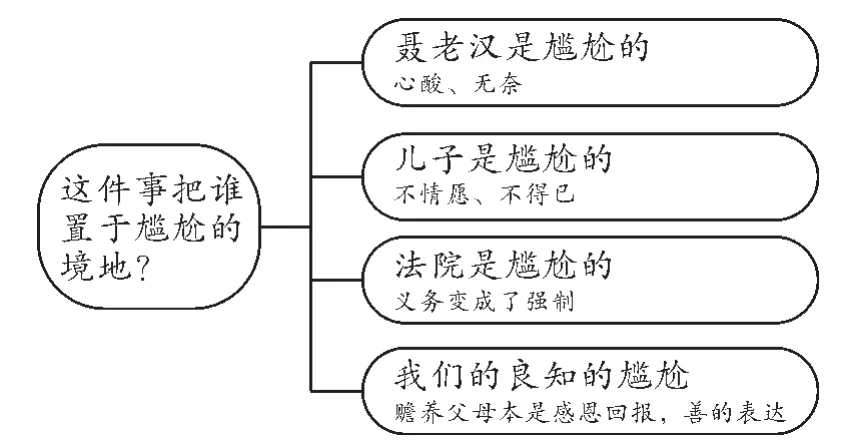

赡养老人明明是天经地义的,而今却要经由法院判决而强制履行此义务,不得不说让人唏嘘,令人尴尬。这件事把谁置于尴尬境地呢?

聂老汉是尴尬的。他生活困难,穷途末路,辛苦抚养长大的儿子对自己不闻不问,丝毫不关心自己生活的窘境。这时的他不仅饱受穷愁生活的艰苦,更经历着亲人冷淡,漠视心中的苦。然而,如此身心之苦不拿到台面上来,不告状到法院去竟还无法解决,想必这种家丑还得让众人审视议论更是窘上加窘。这等境地,是何等心酸而无奈的尴尬。

儿子小聂想来也尴尬,自己的不孝——倘若他自己意识到了的话——闹得人尽皆知,他大概恼羞成怒。更甚则是自己的出行、工作、生活还因受到法律的管制而重重受阻,到了只好妥协让步交付赡养费的地步。这时舆论和生活压力下的不情愿,却又不得已,这倒也尴尬。

事实上,法院难道不尴尬吗?古人说“子欲养而亲不待”道尽了一份对父母的深念,而何时,这种本不必言说的亲情观念,赡养义务竟成了由法院这一“外人”的强制勤令。本来是道德支撑法律却成了法律强加道德,这未免倒置得太快了,让人感叹世风日下。

其实我们也有尴尬——当然是说有良知的尴尬,都是因为我们在这一事件中不仅看到不履行义务的可耻,更是隐约而强烈地感受到其中大众道德责任的遗失。我们该明白,赡养自己的父母,关心爱护他们,绝不仅是一项社会的普遍义务,也不应该是由公民的身份强加给我们的。而是我们为人子女,感恩回报,怀有感情并由人性的善所驱使的道德责任。这不是生硬的,机械的,更不是规定死板的例行公事,而是作为人的一种道义上的善的表达。法律规定其为义务是在规定一种集体生活的约束,而我们赡养老人的义务却是为人的责任。

而如今,道德责任变成了道德负担,道德义务成了纯粹的法律义务,孝顺、仁义、德厚的这些体现德性的品质在丧失。我想,这才是这一事件中令人尴尬的地方。

本文思考推进痕迹示意图如下:

简评:“学生议论文写不好,多数情况下不是表达技巧问题,而是不会思考,没有思想。(王栋生语)”材料作文,对思考能力的要求更高一些。面对可以多角度立意的材料,如何快速审题构思,“披沙拣金”,方法很多,针对材料提问是个不错的方法。本文在概述材料后,谈到了自己的感受“让人唏嘘,令人尴尬”,紧接着提出问题,由感受到思考,“这件事把谁置于尴尬境地呢?”这个问题提得很巧妙,作者用这一个问题笼罩全篇,从四个方面挖掘事件背后多个主体的情感变化或者理性思考。作者的思考从显而易见的聂老汉的尴尬开始,到小聂,到法院,更深刻的是推进到作为读者的“我们”(社会)良知的省思,全文思考推进的痕迹明显,由显到隐。

二、连环发问,以问究理

思考的能力,一定程度上表现为发问的能力。连环发问,就是就某一个话题进行的追问,不轻易停下思考的脚步。当然,所提出的问题应该有关联,指向一个方向,形成问题链,回答这个问题链的过程就是探究道理的过程。

题目2:略,同题目1

例文2

让道德唤回缺失的亲情

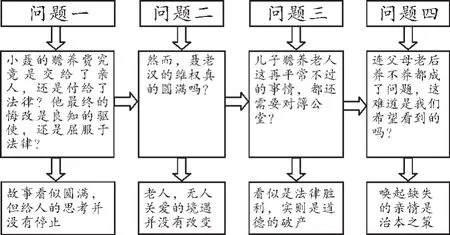

年逾古稀的聂老汉,因儿子小聂半年不支付赡养费,生活窘困,不得以向法院申请强制执行。小聂在与法官沟通后仍拒不支付,直至因被列入“失信被执行人”名单后生活碰壁才认错并支付费用。至此,故事看似圆满:聂老汉得到赡养费,小聂得到了教育。然而,我不禁要问:小聂的赡养费究竟是交给了亲人,还是付给了法律?他最终的“悔改”是良知的驱使,还是向法治的屈服呢?

如今,养老已成为社会的一个重要问题,对这个问题的高度重视也体现在法律之中。赡养老人,已不仅仅是道德层面上的要求,更是法律明文规定的义务。然而,许多人对此法不以为意,甚至根本就不知道其存在,年老力衰,难以紧随时代潮流的老人更是不清楚如何运用法律保护自己。聂老汉向法院申请执行赡养费,说明他有很强的权利意识和法律意识,是值得肯定的,得到的结果也充分显示了法律的正义和公信力。然而,聂老汉的维权真的是圆满的吗?虽然基本生活终于能够维持,但独守空巢,无人关爱陪伴的境遇并没有改变,除了钱之外,关爱、照料、温暖、呵护、天伦之乐,这些他一样也没有得到,而这才恰恰是老人最需要的,也是法律所不能保障的。

父亲向法院申请强制执行赡养费,儿子在受到法的制裁后履行义务,看似是法律的胜利,实则是道德的破产。我国有着丰厚的“孝文化”底蕴,有成熟的道德体系。一句“百善孝为先”回荡千年,却是在什么时候,就连儿子赡养老人这再平常不过的事情,都还需要对簿公堂?不承担赡养老人义务,“不知道赡养老人是法律规定”“不知道这是公民义务”根本不是理由。他们漠视的哪里是法律,其实是漠视亲情、草芥孝悌,法律可以追回赡养费,但呼唤良知和爱心的回归、让亲情充满温暖与力量,需要道德的支撑。只有用道德浇灌心灵,才能收获爱与感恩的硕果,这是法律所力不能及的。如果道德与良知淡漠,那么我们社会所面临的不只是“老人跌倒后扶不扶”的问题,就连“父母老后养不养”都成为问题了,这难道是我们希望看到的吗?

对于当代部分子女忽视赡养父母的痼疾,法律是良方但道德才是灵丹妙药。通过法律途径追回赡养费,只治标不治本,唤起缺失的亲情才是治本之策。惟爱与亲情常驻,赡养父母方不成为问题。

本文思考推进痕迹示意图如下:

简评:材料作文虽然是一个写作任务,如果学生在完成这个任务的同时,获得思考的乐趣,进而产生思维的灵感,甚至产生了自我表达的激情,那是一个多么理想的状态。这样的状态不会自动出现,面对作文材料,只有善于从多个信息中抓住主要信息,从主要信息中辨别本质信息,从表层信息中深入里层信息,不是停留在一个固定的方向上思考问题,这样才会有质量地思考。与一问罩全篇不同,本文这种构思方式,采用连环发问,紧紧扭住材料,沿着不同方向,寻根究底,思维含量很高,文章的说理性也很强。第一问,“小聂的赡养费究竟是交给了亲人,还是付给了法律?他最终的‘悔改’是良知的驱使,还是向法治的屈服呢?”作者没有停留在现象层面,探讨法院强制小聂付赡养费的实质反映了什么?这是从现象到实质;第二问,退步思考,“然而,聂老汉的维权真的是圆满的吗?”深入一步,即便拿到赡养费,亲情的缺失无可弥补;第三问,又变化角度,由家庭个案推及到社会公理,思考法律与道德之间的关系;第四问,把写作主体代入,“我们”的进入,表明这个问题具有时代性,解决这问题“我们”也有一份责任。连环发问,有角度,有深度,有高度,作者思维灵活,文章说理透彻。

三、双线推进,理从事出

对材料作文的材料利用到什么程度,要看材料本身,也与作者写作个性有关。有的可以只是作为提出观点的影子,完成写作任务的梯子;有的也可以作为反复研磨、深入剖析的对象。一边剖析材料,一边阐释感悟。不是为了剖析而剖析,“剖”是为了“析”,“析”是为了“证”,述事是为了说理。

题目3:电影《肖申克的救赎》中有一个配角叫老布,他在肖申克监狱被关了50年。刑满释放后,他被安排到超市工作。按理说,他应该万分高兴才对,但老布却终日抑郁,最终吊死在房梁上。电影里有一句台词:“这些墙很有趣。刚入狱的时候,你痛恨周围的高墙;慢慢地,你习惯了生活其中;最终你发现你不得不依靠它生存。这就叫体制化。”所谓体制化就是依赖,对环境、制度、习惯的依赖。材料引起了你怎样的思考,请选好角度,明确立意,确定文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭。

例文3

“戴着镣铐跳舞”

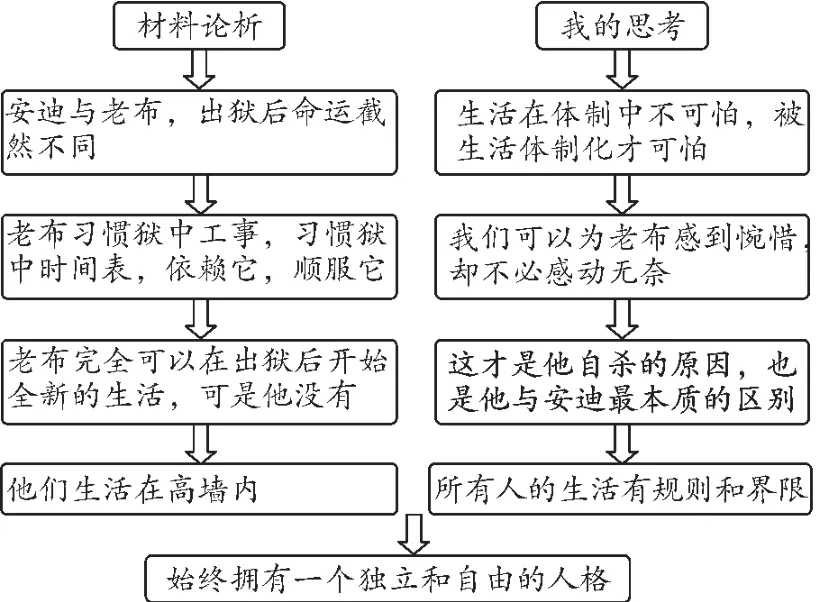

要是你看过《肖申克的救赎》,一定是不会忘了安迪的,可也不该忘了老布。同时在监狱中度过几十年,出狱后却有截然不同的命运,我总免不了感叹:生活在体制中不可怕,被生活体制化才可怕。

老布出狱后终日抑郁,外面陌生的世界让他惶恐,他不知道如何自己挣钱吃饭,因为它习惯了狱中的供事;他不知道如何自如地掌控自己的作息时间,因为他已习惯了狱中规定的时间表;他更不知道如何思考周围的事物安排自己的生活,因为他早已习惯了按部就班如机械般的生活……

这些习惯使然,好像自然而然的形成了,但正因如此才有着不为人觉察的可怕之处,体制的强制性支配着老布整个的人,随着时间的流逝与日渐的适应,他觉得所有的强制都是理所应当的了,并不自主地依赖于它,顺服于它,最后也生硬地嵌在体制中变得离不开它了——这就是书中所说的“体制化”。

我们可以为老布的命运感到同情和惋惜,但却不必感到无奈。因为“体制化”不是必然的,也不应该是必然的。生活在体制中的人完全可以不被体制化,他仍然有自由去选择自己想要的生活。如果老布可以如安迪一样,在体制中仍然保持清醒的头脑,坚守独立的人格,在妥协中曲婉地捍卫自己的原则,有意让自己偶尔做出“出格”的事,并且从不放弃思考和观察周围的事物,或许他就不会对体制产生依赖,或许他完全可以在出狱后开始一个全新的生活。

可是他没有。我想这才是他为什么最终选择自杀的原因,也是他和安迪之间最本质的区别。

他们生活在监狱的高墙内,我们活在生活的围场中,虽然不同于监狱,但是不也是有规则,有界限的吗?都是体制中的个体而已。但有的人如老布一样逐渐被体制化了,有些人却选择如安迪般获得高处的自由。“人生而自由,却无往不在枷锁之中。”这话也在告诉我们:自由不是无边界的放逐,而是如何带着“镣铐”跳舞,无论什么环境中始终拥有一个受束缚却独立的人格。

如果用艺术的语言来说,老布是带上镣铐的纤夫,而他本可以带上镣铐跳舞。

本文思考推进痕迹示意图如下:

简评:像本文这样,能在考场上把材料作文写得如此流畅,有可读性,不容易。作者是怎么做到的呢?他的思考是如何推进的?与前面依靠提问来推进不同,本文采用了两条线索并行推进,一边分析材料,一边阐述自己的思考,可以说,作者的思考在对材料的分析中延伸。作者先概述老布的命运;接着比较详细分析了老布的生活如何被“体制化”;然后假设另一个可能,老布没有被体制化会怎样;最后,由电影想到现实。与此材料分析对应,分别获得的思考的成果是:生活在体制中不可怕,被生活体制化才可怕;我们可以为老布的命运感到同情和惋惜,但却不必感到无奈;因为“体制化”不是必然的,也不应该是必然的;他和安迪之间最本质的区别;自由不是无边界的放逐,无论什么环境中始终拥有一个受束缚却独立的人格。作者的思考通过“我感叹”“我们感到”“我想”“这告诉我们”等具有提示性的过渡语,由材料到思考,一路展现了思考推进的痕迹。

四、变换角度,抽丝剥茧

材料作文需要紧扣写作任务,但是也忌讳浮在表面,就事论事。“变换角度,抽丝剥茧”的构思行文的方法就是通过变换思考的立场或者角度,从多层面审视现象,多途径深入现象的本质,从而领悟到别人未曾发现的意义,增强文章的深刻性。

题目4:小卢的妈妈学会了微信,成了女儿的微信好友。结果没过多久,小卢诉苦说:“微信聊天时,我妈总发一些中老年表情包,又说我发的表情莫名其妙。同学聚餐时,我在朋友圈发了张美食照,我妈说这菜太油了不健康;男同学送我一束花,我妈说先找到工作,恋爱可以放放……我感觉背后时刻有双眼睛。”后来小卢将她妈妈设为分组可见,妈妈发觉后很委屈。对此,你有什么看法?要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

例文4

不要让朋友圈变成一道冰冷的围墙

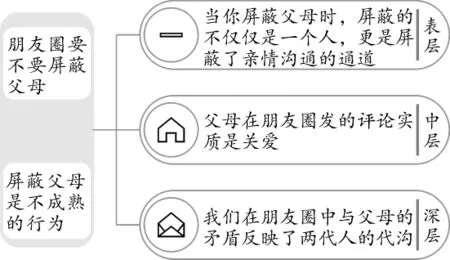

朋友圈要不要屏蔽父母?不仅仅是小卢一个人的烦恼,它是我们当代青年人共同的烦恼。就像小卢一样,面对父母的时刻关注和唠叨,我们都会感觉背后时刻有一双眼睛在盯着我们,让我们感到不适。这是从小受到父母管束带给我们的一种压迫感,也反映了新时代青年对冲破约束获得自由的向往。但是,让父母成为我们追求自由的牺牲品未免显得有些霸道。我认为朋友圈屏蔽父母是一种不成熟的行为。当我们为了独立长大去屏蔽父母时,其实我们都没有长大。

朋友圈是新时代信息技术发展的产物,也是新时代的一种分享沟通工具,已经成为我们同他人联系的一个重要平台。当你发一个朋友圈时,你会想要得到别人的赞和评论,却唯独不想见到自己父母的。你会在意父母,但这是一个分享平台,你背后有无数双眼睛在盯着你,为什么偏要在意父母这一双呢?当你屏蔽父母时,屏蔽的不仅仅是一个人,更是屏蔽了亲情沟通的通道。我有一个朋友,他自己创了一个小的微信公众号,经常在发一些较阴暗的文章。有一天他的母亲便在微信上对他说:“年轻人应该多写积极阳光的东西啊!”我朋友当时就急了,什么都不说就屏蔽了母亲。过了几天,他妈妈打电话找他问“儿子,我怎么看不到你的文章了?”听到这句话,他沉默了。其实,我们发了如此多朋友圈,在别人手机上也只是一扫而过,但只有父母,即便内容再不合他们心意,他们也会天天看、时时看、一字不落地看。

父母在朋友圈上的评论实质上是一种关爱,是父母爱的延伸。当父母拿起从来不沾的手机一点点学会如何评论你的朋友圈时,我们为何看到的总是尖酸刻薄的言语,而不是文字背后父母为了了解你付出的努力、对你的思念以及你不在身旁的孤独。有些时候,面对父母不合心意的评论,我们看的不应仅仅是表面文字,还应有文字背后爱的本质。

我们朋友圈中与父母的矛盾其实反映了新一代青年与父母的年龄代沟。这种时代代沟是不可避免的,但也不是无法调解的。我们应该通过有效的方式缩小它而不是一味地逃避它。我们要多站在父母的角度思考问题,不要总站在时代的高度上看父母,父母不是时代的淘汰品,而是我们血肉相连的亲人。多一份对亲人的理解,代沟也许也能变得可爱。

不要让朋友圈成为一道冰冷的围墙;我要让父母打开你的朋友圈时,看到的只有一条冰冷的白线。

本文思考推进的痕迹如下图:

简评:“不要轻易在别人停下思考时也停下来”(王栋生语),走一步再走一步,去探究事物的因由利弊,变换立场变换角度,坚持理性审视,就会有新的发现新的思想。本文紧扣“在微信朋友圈屏蔽父母是不成熟的行为”,多角度分析、探究这一行为背后是什么?第一层,站在微信朋友圈沟通功能的角度,屏蔽微信,当然就截断了沟通的渠道了,这是表层,显而易见;第二层,不是从“屏蔽”这一行为本身,而是从所屏蔽掉的内容来探究,“父母在朋友圈上的评论实质上是一种关爱,是父母爱的延伸”,把父母的爱都屏蔽了,回扣了“不成熟”;第三层,这是显现作者思维质量的层次,作者从家庭推及社会,从个体想到群体,站在整个社会普遍的角度来思考这个问题,认识到其实质是一个代沟问题,“这种时代代沟是不可避免的,但也不是无法调解的”。既然是时代的代沟,出现这种现象不必大惊小怪,一定会出现,也一定有办法解决。看得出来,作者思考充满理性,有着成人一般的成熟稳健。