流动老年人健康状况及医疗服务利用影响因素分析

杜本峰 曹 桂 许 锋

1.中国人民大学健康科学研究所 北京 100872 2.中国人民大学统计学院 北京 100872

1 引言

《中国流动人口发展报告2017》指出,2016年我国流动人口规模达2.45亿人,占总人口的17.72%;2015年,流动老人占流动人口总量的7.2%。老年人由于生理机能衰退和抵抗能力下降,患病率和发病率明显增加[1],疾病治愈能力降低,使其成为医疗服务需求和消费较多的人群[2]。能否获得及时的医疗服务对老年人健康具有重要影响。[3]王世斌将流动老年人口界定为“离开原居住地流入到大城市生活而没有办理户口迁移的60岁及以上人口”。[4]本研究借用这一定义。目前,流动老年人尚没有得到相关部门的重视和学界的深入研究,仅有几篇文章涉及流动老年群体的特征描述和迁移模式、流动老年人基本特征、公共服务供给、社会参与、流动的影响因素以及社会保障状况[5- 8]等。为了更好地了解流动老年人的健康状况及医疗卫生服务需求,本文将对流动老年人的健康状况及医疗服务利用情况展开讨论,寻找影响流动老年人医疗服务利用的相关因素,进而提出相关建议。

2 资料与方法

2.1 数据来源

本研究使用“2015年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据”对流动老年人健康状况和医疗服务利用情况进行分析。该调查以31个省(区、市)和新疆生产建设兵团2014年全员流动人口年报数据为基本抽样框,采取分层、多阶段、与规模成比例的PPS方法进行抽样。2015年将60岁及以上的流动老年人纳入全国流动人口卫生计生动态监测调查的范围,包括全国流动人口卫生计生动态监测调查抽中的流动人口家庭中全部60岁及以上流动人口以及北京、上海、大连、无锡、杭州、合肥、广州、贵阳8个城市抽中的户籍人口家庭中全部60岁及以上流动人口。此次调查的22.2万户中,符合本研究条件的60岁及以上流动老年人共5 164人,其中流动家庭流动老年人5 057人,户籍家庭流动老年人107人。

2.2 分析框架

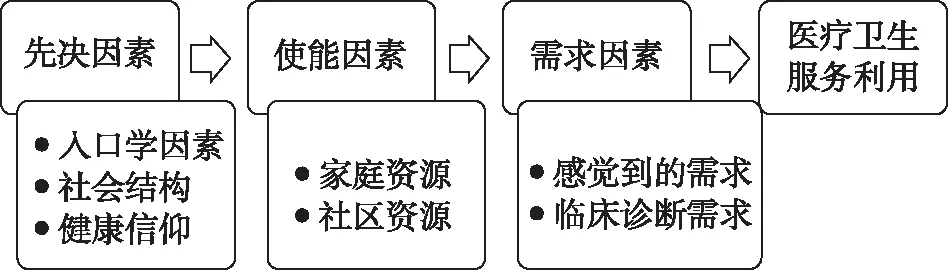

20世纪60年代,许多医疗服务利用研究的理论框架被提出[9],而应用最为全面和广泛的是Andersen模型。[10]该模型认为,个人医疗服务利用是先天禀赋(先决因素)、促进或妨碍医疗卫生服务利用的因素(使能因素)以及医疗服务需求因素的方程(图1)。[11]先决因素包括人口学因素(如年龄、性别、民族)、社会结构因素(如受教育程度、民族、婚姻状况、职业)以及健康信念;使能因素包括家庭资源(如家庭收入、医疗保障)以及社区资源(如医院距离、看病等待时间、社会关系)等;需求因素是指从专业角度和个人角度对个体健康状况的评估,如自评健康和医生诊断的健康。需求因素通常被认为是医疗卫生服务利用最强的预测因子,也是反映医疗服务利用公平性的指标。[1, 12]

图1 Anderson医疗卫生服务利用行为模型

2.3 模型选择与变量

医疗服务利用分析常用的模型有Probit 回归模型、Logistic回归模型和负二项分布模型。本研究是否接受住院服务,以及生小病是否就医是两个二分类事件,因此,使用二元Logistic回归模型,以分析流动老年人患小病是否就医和是否接受住院服务的影响因素。所用模型表示为:

Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+…+βiXi+ε

其中,Y表示被解释变量,为二分类变量,βi表示在其他解释变量保持不变的情况下,Xi每变化一单位对Y平均影响,ε为服从二值分布的随机误差项。

2.3.1 因变量选择

一定时期内患病率、门诊或急诊次数、住院次数、住院天数、预防性医疗的使用频率、就诊率、治疗率等重要指标通常用来衡量医疗服务利用情况。[1, 13-17]对于老年人来说,受身体修复能力的限制,很容易受到小病困扰,患大病的概率也加大。因此,本文分别选用流动老年人平时患小病时是否就医以及过去一年是否利用住院服务作为因变量,考察流动老年人医疗服务利用情况。

2.3.2 自变量选择

根据Anderson模型,在先决因素中,选择性别、年龄、民族、受教育程度、婚姻状况作为主要变量,因研究对象为60岁及以上年龄人口,不再将职业纳入研究模型;因健康信仰不能被概念化和测量[18],更适合用来解释预防医疗服务利用[19],因而也不纳入研究模型。同时,由于我国城乡差距带来的医疗卫生服务设施以及就医差别,因此,模型中纳入了户口这一变量。在使能因素中,选择家庭收入、医疗保障作为家庭资源的主要变量,将本地拥有朋友数量作为社区资源中社会关系的替代变量,因数据原因,暂时无法考虑离医院距离、看病等待时间等变量的影响。在需求变量中,分别选择老人自评健康状况、是否患有医生确诊的高血压或糖尿病两个指标来衡量老人的健康状况(表1)。

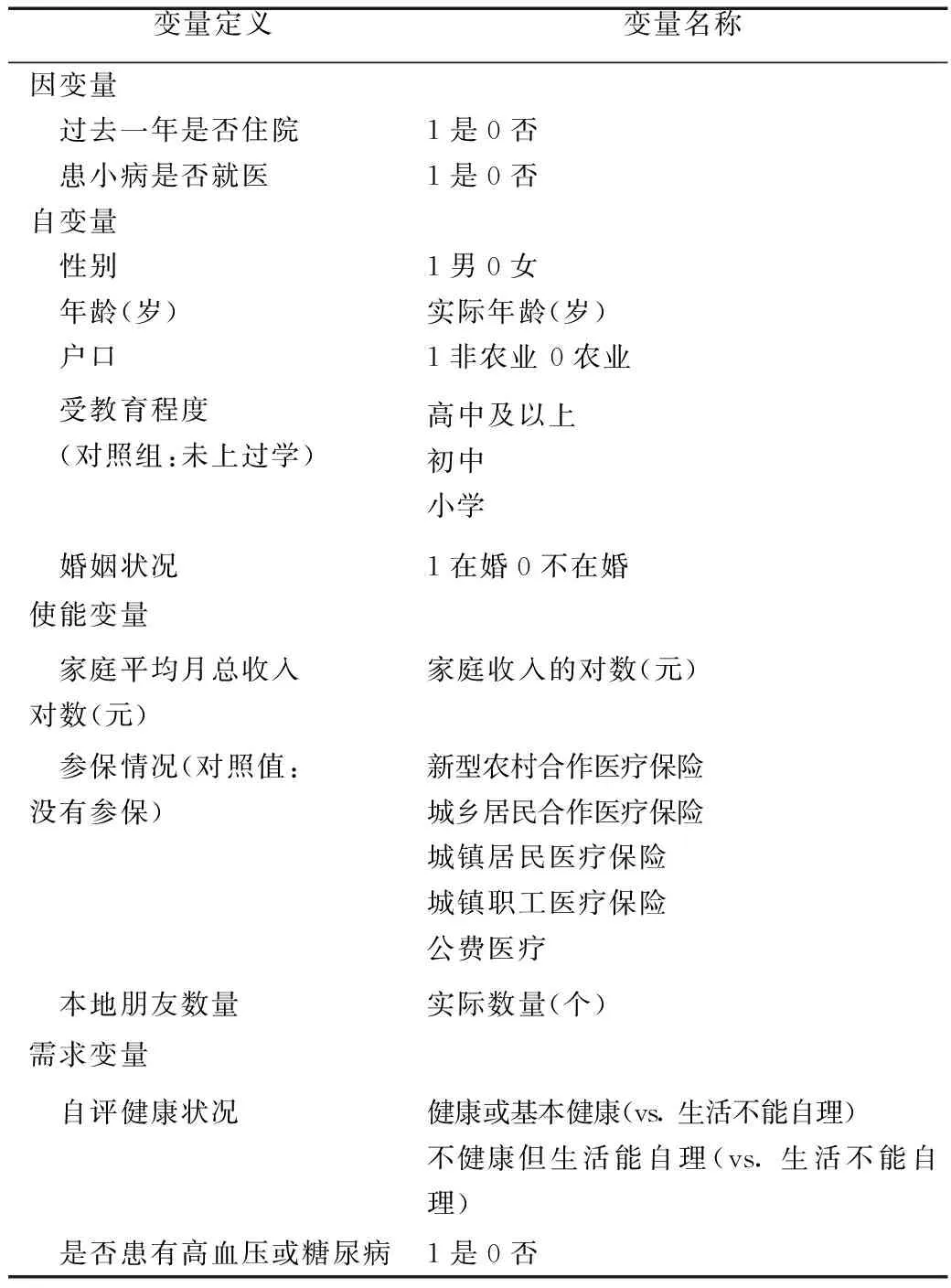

表1 主要变量定义及赋值

注:在婚指已婚,不在婚包括单身、离异、丧偶

3 结果

3.1 基本情况

本研究中,男性占52.59%;最大年龄为95岁,最小年龄为60岁,平均年龄为66岁;非农业户口占32.59%;高中及以上、初中、小学及未上过学分别占13.42%、24.92%、41.79%和19.87%;在婚者占80.65%。自评健康状况方面,健康或基本健康4 574人(88.57%),医生确诊的高血压或糖尿病病人1 117人(16.00%)。

3.2 流动老年人医疗服务利用情况与影响因素

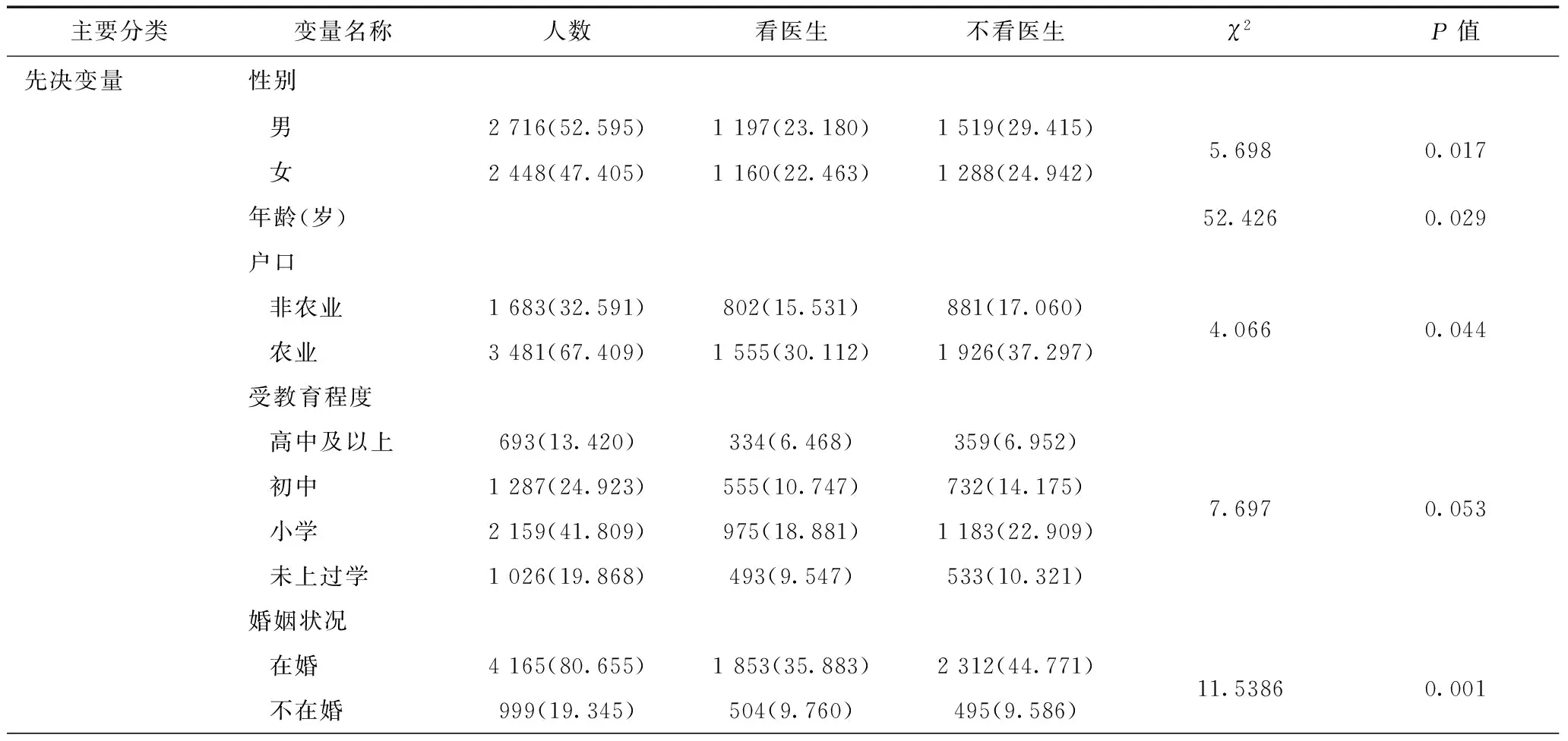

3.2.1 流动老年人平时患小病就医状况

以患小病是否就医为因变量,性别、年龄、户口性质、受教育程度、婚姻状况、家庭月平均总收入、有无医疗保险为自变量进行单因素分析发现(表2),5 164名老年流动人口中,有65.64%会选择看医生, 54.36%会选择在本地买药或自我治疗等。不同性别、年龄、户口、家庭平均月总收入、婚姻状况、本地朋友数量不同及是否患有医生诊断的高血压或糖尿病的流动老年人,对于平时生小病是否就医有不同选择,差异显著(P<0.05)。而受教育程度、婚姻状况、参加医疗保险情况以及自评健康状况不同的老年人,平时生小病是否就医差异尚不具有统计学意义(P>0.05)。

表2 平时生小病就医情况及差异(n,%)

(续)

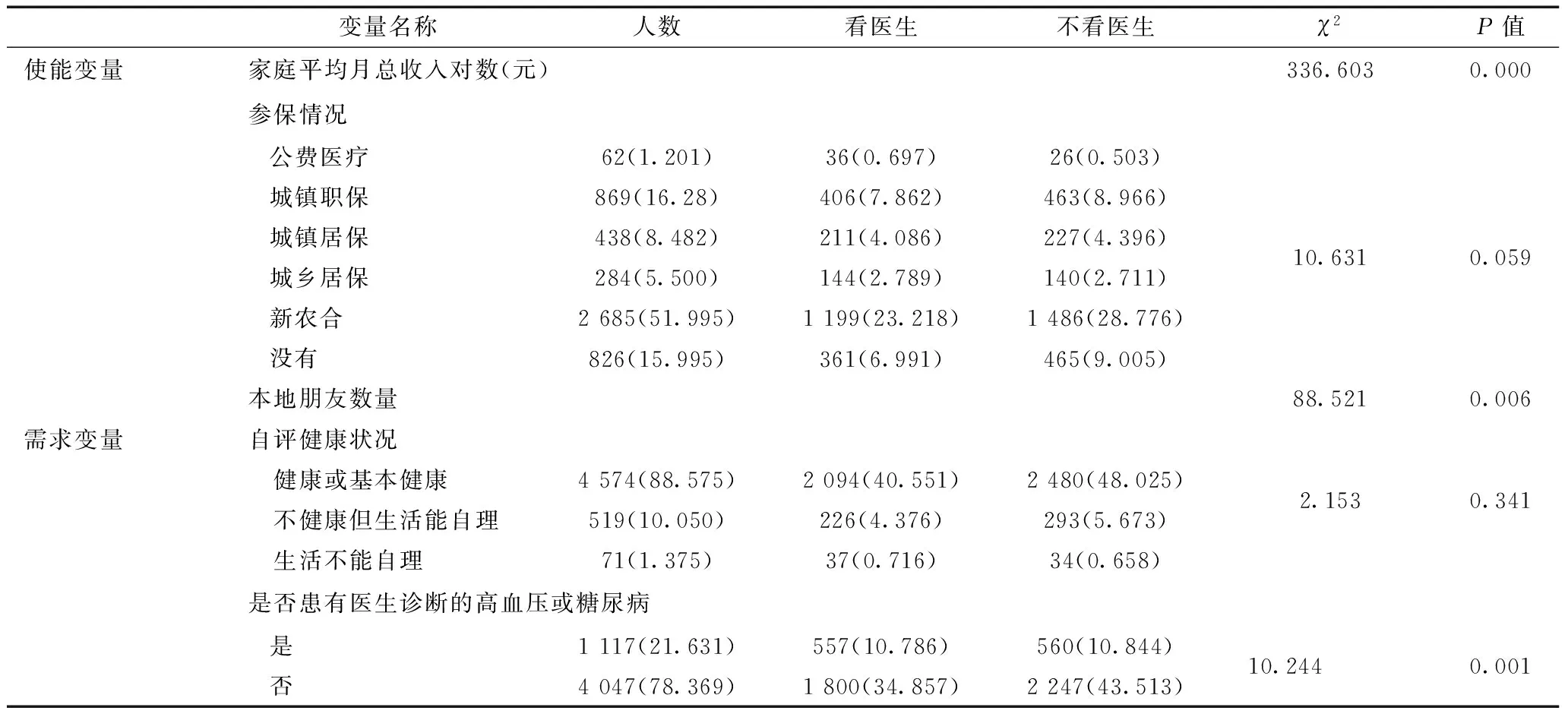

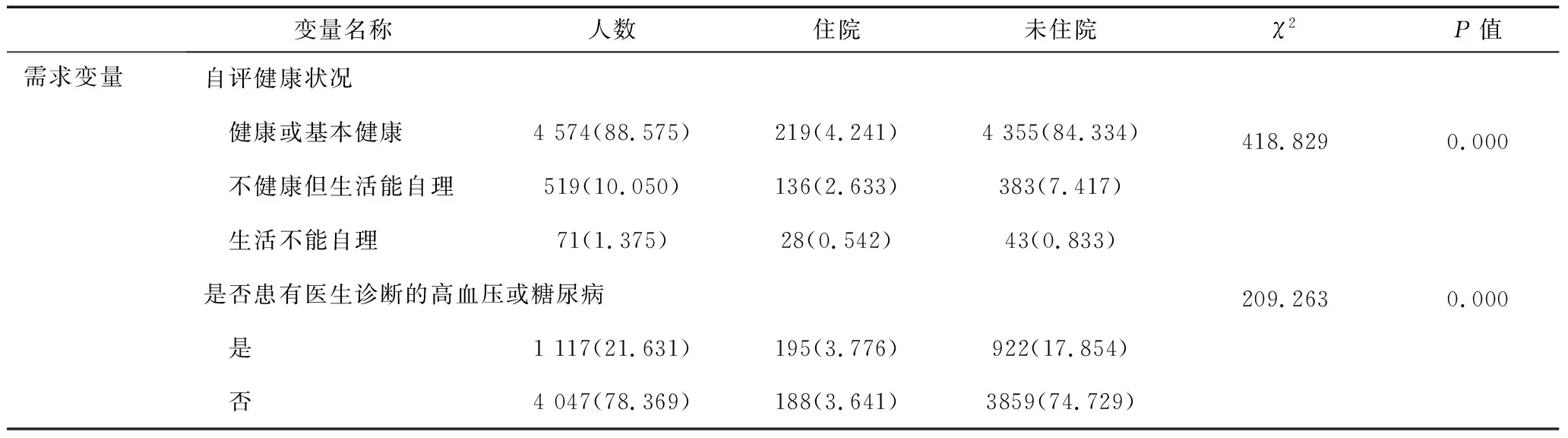

3.2.2 流动老年人住院服务利用情况

5 164名老年流动人口中, 7.75%的过去一年中使用了住院服务, 92.25%没有使用住院服务。使用住院服务的流动老年人选择在本地住院的有70.5%,在户籍地住院的19.06%,在本地和户籍地的约为3.66%,其他为6.79%。不同年龄、受教育程度、家庭收入、参保情况、本地朋友数量、自评健康状况的流动老年人以及确诊慢病等变量与是否选择住院这一变量在5%的水平上具有显著差异。而不同性别、户口的流动老年人在选择住院服务时差异不具有统计学意义(P>0.05,表3)。

表3 流动老年人住院服务利用情况及差异(n,%)

(续)

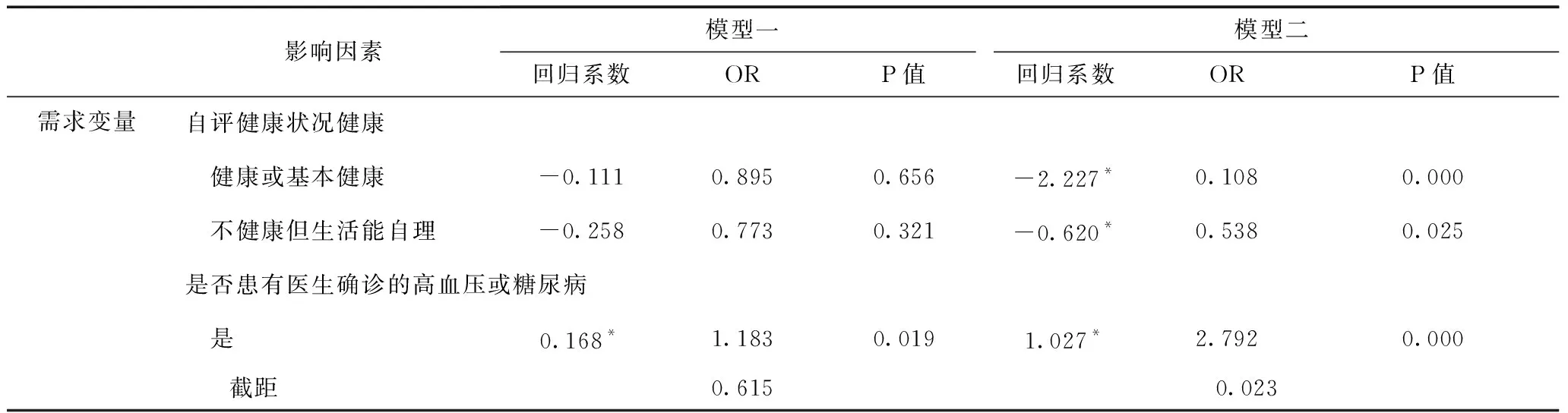

3.2.3 流动老年人医疗卫生服务利用影响因素

以平时患小病是否就医和过去一年是否住院为因变量,构建二元Logistic回归模型。这两模型的自变量分别为前述分析的先决变量、使能变量以及需求变量,模型一(F=110.22,P=0.000)和模型二(F=413.87,P=0.000)回归方程均显著(表4)。

先决变量中,流动老年人患小病是否就医以及是否接受住院服务均与年龄具有相关性(P<0.05),年龄每增加1岁,平时患小病就医与不就医的比例增加1.9%,选择住院与不住院的比例增加4.0%。相对于未上过学的流动老年人,其它教育水平的流动老年人在患小病处理方式及住院选择这两个方面并没有显著差异(P>0.05)。另外,性别、户口类型、婚姻状况等与流动老年人患小病是否就医以及是否利用住院服务的关系不具有统计学意义(P>0.05)。

使能变量中,平时患小病是否就医以及住院选择情况均与朋友数量以及家庭收入相关(P<0.05),即在其他条件不变的情况下,随着家庭收入增加、本地朋友数量的增加,流动老年人平时患小病时更倾向于选择就医、生大病时更可能选择住院。对于参保情况,模型一中,不同参保情况的回归系数不显著(P>0.05),模型二中新农合与城镇职工医保对流动老年人医疗服务利用影响具有统计学意义(P<0.05)。

需求变量中,与不能自理的流动老年人相比,生活能自理或基本健康的流动老年人在患小病是否就医的问题上并没有显著的差异(P>0.05);但在是否选择住院的问题上差异显著(P<0.05),能自理或基本健康的人选择住院的比例显著低于不能自理的人。对于已经确诊慢性病(高血压、糖尿病)的流动老年人,在患小病选择就医和住院的问题上,与没确诊慢性病的相比均有显著差异(P<0.05)。

表4 流动老年人医疗服务利用影响因素的二元Logistic回归结果

(续)

注:*表示P<0.05,N=5 164

4 讨论与建议

4.1 先天禀赋因素中,医疗服务利用与年龄成正相关

先决变量中,流动老年人患小病是否就医以及是否接受住院服务均与年龄具有相关性。这说明流动老年人随着年龄的增加,身体健康状况可能会变得来越来越差,因而会更多地利用医疗卫生服务。因此,应加强对我国不同年龄流动老年人健康和医疗服务需求的研究,明确老年人医疗服务利用和健康的影响因素,根据老龄人群的服务需求特点和变化规律,制定相应的策略。

4.2 基本医疗保险与服务利用相关性不明显,“三保合一”有望改善医疗保险保障作用

老年人的身体健康状况决定了其对于医疗保险的需求和利用较多。[20]从回归结果可以看出,流动老年人在患小病时是否就医与其参保情况之间的相关性在统计上不显著。作为一项旨在帮助弱势群体改善卫生服务利用的制度,基本医疗保险并没有对流动老年人的医疗服务利用起到很好的保护作用。

异地养老现象的出现和随子女工作迁移等情况使得老年人异地就医的需求增加。国家医疗保障局的成立,全民医保的统筹力度进一步加大,将进一步解决医保碎片化问题。一方面,各地应尽快在医疗保障政策、医疗服务和药品报销目录、报销水平和结算方式上实现规范、统一;另一方面,应积极推进建设医疗保险信息标准化建设,实现异地医疗保险信息的共享。增强流动老年人医疗卫生服务的可及性和可选择性。此外,在“三保合一”建立初期应当考虑纳入医保信息共享和数据反馈系统,及时发现流动老年人的动态需求,为后续开展基本医疗保障制度评价提供可靠的数据支持,更加公平、高效地利用基本医疗保障服务。

4.3 社会支持与流动老年人健康具有相关性,需要加强家庭及社会支持建设

研究发现,本地拥有朋友的数量与其医疗服务利用具有正向相关性,这主要是因为流动老年人从家乡熟悉的生活和工作环境流动到一个全新的环境,对流入地的医疗卫生机构、预防保健服务和医疗卫生服务等不够了解。由于子女忙于工作,对老年人的照料较为有限。

健康问题带来的对照料的依赖以及医疗需求等压力关系到家庭和社会稳定发展,迫切需要社会承担起部分责任。因此,建议社区面向社会、家庭和老年人进行健康教育,强调并重视老年人的文化养老,帮助结交较多的朋友或提供其他社会支持,有利于流动老年人及时获得相关医疗服务信息,获取健康知识,通过社会关系获得更多就医便利。

4.4 强化流动老年人预防保健服务意识

本文流动老年人自评健康较好,一方面是因为流动老年人以低龄老年人为主,另一方面可能是健康状况较好的老人才会去流动,其尚有一定劳动力,既有可能部分参与劳动力市场,又有可能成为家庭照顾者或被照顾者,这也验证了“健康移民效应”的存在,即健康状况较好的人(群)有更强烈的意愿和能力进行流动和迁移。

在我国人口老龄化挑战下,如果对这部分老年人的健康给予足够关注,通过健康教育、慢病管理等,较早做好预防服务,一方面有利于维护现有的较好的健康状况,提高晚年生活质量,减轻疾病痛苦;另一方面,也可以减轻个人及国家疾病负担和医疗卫生支出,具有较好的成本效益。因此,建议做好老年人的管理登记、服务规划,建立健全完善的疾病预防、医疗保健和养老护理体系,做好定期免费体检,以及高血压、糖尿病等随访工作。同时,给流动老年人提供一些能够客观诊断身体健康状况的辅助手段,提高小病的预防,减少生大病时对住院服务的依赖。

4.5 关注流动老年人医疗服务利用公平性

Anderson模型认为,需求因素可以用来反映医疗卫生服务利用的公平性,即一个人如果是因为自身健康状况较差而去选择利用卫生服务,则被认为卫生服务利用的公平性较好。研究结果显示,自身健康状况不好的流动老年人,会更多使用医疗卫生服务,尤其是住院服务。流动老年人因其身体机能的退化、流动带来的脆弱性以及政策的缺失,面临更大的健康不公平风险。为此,流动老年人应该成为健康公平重点关注人群,政策的制定需要更多关注老年人群体的异质性,关注老年人群体中的弱势群体,针对群体中不同子群体的特殊政策,以保障不同群体的不同需求,在有效改善我国老年人健康水平的同时,确保实现健康公平。

5 研究创新和不足

本研究首次使用流动老年人这一特殊群体为研究对象,使用Anderson模型对其医疗服务利用情况进行分析,在探索影响流动老年人医疗服务利用的影响因素的同时,对这一群体医疗服务利用公平性进行判断。由于数据限制,本研究尚不能将Anderson模型中提及的所有因素进行分析,如使能因素中,社区资源相关的距离医院距离、看病等待时间等。未来研究会尽量弥补这一缺憾。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

[1] 刘国恩, 蔡春光, 李林. 中国老人医疗保障与医疗服务需求的实证分析[J]. 经济研究, 2011(3): 95-108.

[2] 李建新, 夏翠翠. 我国城乡老年人口医疗服务可及性差异研究—基于2011年中国老年健康影响因素跟踪调查数据[J]. 中国卫生政策研究, 2014, 7(9): 39-44.

[3] Bunker J P. Medicine Matters After All[J]. Journal of the Royal College of Physicians of London, 1995, 29: 105-112.

[4] 王世斌, 申群喜, 连茜平. 广州流动老年人口的社会支持与融入[J]. 探求, 2013(3): 19.

[5] 王世斌, 申群喜, 王明忠. 比较视角下流动老年人社会参与的实证研究[J]. 南方人口, 2015, 30(5): 44-52.

[6] 李芬. 流动老年人公共服务供给问题研究[J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版) , 2015, 17(3): 34-38.

[7] 程雅璐. 流动的老年期——浅析当前我国老年人口流动的影响因素[J]. 老龄科学研究, 2015, 3(2): 49-56.

[8] 祝银, 李拉, 刘慧涵, 等. 北京市流动老人生活状况研究[J]. 凯里学院学报, 2010(5): 136-140.

[9] Thomas vonLengerke, Daniela Gohl. Re-revisiting the Behavioral Model of Health Care Utilization by Andersen: A Review on Theoretical Advances and PersPectives[M]. New York: SPringer New York, 2014.

[10] DirkHeider, Herbert Matschinger, Heiko Müller, etal. Health Care Costs in the Elderly in Germany: an Analysis Applying Andersen’s Behavioral Model of Health Care Utilization [J]. Bmc Health Services Research, 2014, 14 (1): 1-12.

[11] Derose K P, Bahney B W, Lurie N, et al. Review: Immigrants and Health Care Access, Quality, and Cost[J]. Medical Care Research & Review, 2009, 66(4): 355-408.

[12] 周律, 孙茜, 孙韩钧, 等. 代际货币转移对中国农村老年人卫生服务利用的影响研究[J].人口与发展, 2013, 19(1): 73-82.

[13] Owen O'Donnell, Eddy van Doorslaer, Adam Wagstaff, et al.Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: A Guide to Techniques and Their ImPlementation[M].Washington: The World Bank, 2007.

[14] 解垩. 与收入相关的健康及医疗服务利用不平等研究[J]. 经济研究, 2009(2): 92-105.

[15] Brown M E, Bindman A B, Lurie N. Monitoring the Consequences of Uninsurance: A Review of Methodologies[J]. Medical Care Research and Review, 1998, 55(2): 177-210.

[16] 胡宏伟, 张小燕, 赵英丽. 社会医疗保险对老年人卫生服务利用的影响—基于倾向得分匹配的反事实估计[J]. 中国人口科学, 2012(2): 57-68.

[17] 徐玲, 孟群. 第五次国家卫生服务调查结果之二——卫生服务需要、需求和利用[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2014, 1(3): 193-194.

[18] Becker, Marshall H, Maiman L A. Handbook of Health, Health Care and the Professions [M]. New York: The Free Press, 1983 .

[19] Green L W, Kreuter M W, Deeds S G, et al. Health Education Planning: A Diagnostic Approach[M] : Mayfield, 1980.

[20] 胡宏伟, 张澜, 李佳怿, 等. 城镇居民基本医疗保险会加重老年人医疗负担吗?—基于家庭医疗负担的制度评价[J]. 老龄科学研究, 2015, 3(4): 51-61.