日本侵华究竟掠夺了中国多少文物

南晨

“欲亡其国,先灭其史。”日本侵华,对于中国的文化,特别是一些有价值的文物来说,是一次大的劫难。无数珍宝文物和珍贵的历史资料被日本侵略者或偷,或抢,或毁,而这对于每一个中国人来说,是心中永远无法抹去的痛。“九一八事变”前后,日本“考古”学者盗掘了中国多少古墓?“七七事变”后,日军破坏了故宫多少文物?日本人的《江南踏查》报告书披露了哪些文物劫掠细节?战后,国民政府究竟追回了多少文物?本文就是带领大家走进烽火连天的战争年代,去看看日本侵略者在对待中国文化上所犯下的鲜为人知的滔天罪行。

据联合国教科文组织的不完全统计,在历史长河中,有数百万件甚至上千万件的中国文物流落于世界上47个国家,其中最庞大的留落地,就是同属亚洲的日本。

疯狂盗掘:“九一八事变”前后的文物掠夺

日本掠夺中国的国宝可以追溯到明代的倭寇侵扰,但真正开始大规模地掠夺中国文物是在八国联军侵华时期,当时日军将司令部设在北京北海静心斋,大肆抢掠里面的文物,万佛楼内大小1万尊金佛被悉数掠走。据资料,仅日军联队长栗屋大佐就掠走了文徵明绘画1卷,明代铜制香炉1个,玉器10件等。

“九一八事变”前的几十年,利用战争抢掠他国有价值的文化名品逐渐成为日本的自觉行动,他们把掠夺中国文物与培养日本文化根基、“雄进国家财产”和“发扬国威”联系起来。1902年至1914年,日本曾先后三次派遣以净土宗西本愿寺派第22世门主(住持)大谷光瑞(他也是日本大正天皇的姐夫)为首的中亚西亚探险队深入中国境内,从事名为考古、实为盗窃历史文物的活动。三次探险的队员共有18人,历时5年零11个月,行程1.8万公里,足迹遍布中国新疆、内蒙古、甘肃、青海、宁夏等地的40余座城镇,294个佛迹点。“大谷探险队”通过乱挖、乱掘和切割等破坏手段,大量窃取、掠夺中国地上地下文物宝藏。其中较突出的是9具人体标本和5块方砖形彩墨书墓志铭,以及公元500—640年墓葬中的“人首蛇身(伏羲女娲交身)图”。他的手下还买通王圆箓道士,将敦煌藏经洞里的古籍洗劫一空。在楼兰,“大谷探险队”干将橘瑞超沿着斯文·赫定提供的地理坐标,找到楼兰古城,并从古城里发现了震惊世界的《李柏文书》。

疯狂盗掘使中国西北地区的文物古迹遭到了有史以来最大的一场破坏与洗劫,三次“探险”,到底窃取掠夺了中国多少文物,没有确切的数字。仅第三次“探险”,有记载表明:共窃取文物86箱,重达6731公斤,部分被盗运到日本的京都恩赐博物馆。大谷自称所获文物“在时代上可上溯至六朝,在种类上也多种多样,颇为丰富”,类别有“佛典、经籍、史料、西域文字的文书、绘画、雕塑、染织、刺绣、古钱、印本等”。

这种假借考古、田野调查、探险的名义对中国文物进行劫掠的行为,一直持续到侵华战争全面爆发。如1905年,东京大学的鸟居龙藏在辽东半岛及东北地区进行调查和盗掘的行动,一直延续到1911年。京都帝国大学的滨田耕作盗掘了旅顺刁家屯汉墓等;1931年发掘了营城子汉墓,临摹了古坟壁画,收罗了许多文物。1933年6月8日,以原田淑人、池内宏为首的日本东亚考古学会发掘队发掘渤海上京龙泉府的宫殿遗址,劫走一批珍贵文物。

1933年,日本山中商会的老板山中和北京分店经理高田勾结北京古玩奸商倪玉书,对山西太原天龙山石窟的石雕进行肢解、劫掠。1935年,日本考古队在辽祖耶律阿保机寝陵等地发掘的珍贵文物,如耶律阿保机夫妇的玉册残简,也被盗运东京。1936年起,原京都大学东方文化研究所水野清一、长广敏雄等开始对中国南北响堂山、龙门石窟进行调査。结果,他们从中国陆续取走了有关龙门、云冈的石窟资料5600件,石刻资料8000件。这些文物现在仍保存在该所东洋文献中心。

其他如日本东亚考古学会和东亚文化协会的原田淑人等发掘北魏平城遗址、邯郸赵王城、齐国故城、滕薛二国故城、曲阜汉鲁灵光殿遗址、周口店和殷墟遗址,以及东京帝国大学在大同等地的发掘。仅在辽宁、吉林等地,就有为数达17起之多的盗掘。

1929年前后,一本叫《亚细亚写真大观》的摄影月刊风靡日本。该月刊前后发表了几千幅拍摄于1924年至1932年的照片,内容主要以中国为拍摄对象,并以中国东北三省和内蒙古地区的所谓“满蒙”地方的照片占大多數。这些照片均出自日本南满铁道株式会社情报课直接指导下的情报人员岛崎役治之手。此人的公开身份是日本设在大连的“亚细亚写真大观社”的专业摄影社员,该社的首席“名誉赞助员”就是当时的日本首相田中义一。其他“名誉赞助员”“评议员”如头山满(日本极右翼首领、“大东亚共荣圈”的疯狂鼓吹者)、清浦奎吾(两任日本首相、反华元老)、斋藤实(日本海军大将)、白川义则(陆军大臣)、白鸟库吉(日本东洋史学家、考古学家)、山崎直方(日本地理学家)、鸟居龙藏(日本人类学家、考古学家)等人,不是策动侵华战争的实权人物,就是精通中国文化历史的大学教授。其险恶的军事、政治目的,已经十分清楚了。

在这些照片中,中国每个省、市重要的建筑物、各行业人群,乃至大城市中的火车站里的客货站、海港码头、市内交通及公路设施、中心广场、商业中心街、重要厂矿、名胜古迹标志、日本在华“纪念物”(如塑像、墓碑之类)都在必摄之列。这些照片大多数没有什么观赏价值,但作为侵略时占领一城一池的需要和劫掠中国文物,却很有实用价值。

就以1928年的照片为例,岛崎氏有一篇《济南摄影行》的杂记附录在当时的“写真大观”刊上。“五三惨案”后,济南沦陷,日军就是按照这些情报资料强行将济南附近临淄县龙泉寺的2尊北齐石佛、2尊北齐菩萨雕像和2块石碑运到淄河店车站,在这里装上火车运往青岛,再从青岛装船运往日本。

1931年“九一八事变”后,在日军侵占的中国领土范围内,一些日本考古团体、大学研究机构及个人随之而来,他们早已不满足于假借考古的名义在“满蒙”和华北偷盗文物,而是有计划有目标地在军队的保护下进行公开劫掠。日军侵占东北不久,便以“保护”为名派宪兵闯进沈阳故宫,掠走清代文溯阁的《四库全书》。日本人因为前面对中国文物古迹进行了详细的摸底和调查研究,所以,“他们对中国文化十分了解,知道哪些文物值得拿,哪些不值得拿”。

明夺暗抢:北京沦陷后的文物劫难

1937年“七七事变”后,日军所到之处,上至国家级的博物馆、图书馆,下至私人藏室,均无一例外遭到野蛮洗劫与破坏。

北平(今北京)淪陷后,首当其冲的就是故宫博物院。故宫所存大量珍贵文物虽于“七七事变”前避敌南迁,但仍有一批珍贵文物没来得及转移,只有总务处长张庭济奉命留守。1937年8月,日军闯入故宫和颐和园,劫走大量珍贵文物。因为时刻面临着日伪的骚扰和压力,同年11月,张庭济代表北平留守职工向国民政府行政院汇报现状,寻求保护。目睹当时情况的美国汉学家珍妮特、沈大伟说:“日军在1937年9月占领北平的时候……日本方面妄图派日本人担任故宫的院长或顾问,但由于遭到故宫工作人员的坚决抵制而未果。日本人也不得随意进入故宫,除非带有介绍信,否则会被留守的工作人员拒之门外。”

事实上,日伪并没有善罢甘休。1938年6月,宪警两次借口查禁抗日宣传资料,闯进故宫博物院太庙图书馆搬走撕毁大批图书资料,据统计有书籍242种,340册,杂志369种,10682册。文献馆的《张鼓峰舆图》被劫走。这次查没销毁对故宫文献资料库藏是一个巨大打击。1942年8月,日伪当局还搜刮了故宫金缸上的金屑,并掠走故宫收藏的铁炮1406尊,以熔铸枪炮。

不久,献铜运动再次把故宫博物院拖入泥潭。1945年3月,侵华日军北京陆军联络部致函伪北京特别市市长,要求“北京特别市官民”“献纳(供出)各自存有之一切铜类,以资直接增强战力”。各家各户和单位被强行征收铜铁,作为日军造炮弹和子弹使用。“这个运动波及千家万户,故宫这样的文化机关也没有幸免”。

最终,为确保故宫整体安全起见,不得不将一些散落于各院落无号的铜缸铜炮等2095斤交了出去。但金品献纳委员会和日军均对此不满意,要求故宫必须捐献更多,因为仅北京一市日本军部下的铜铁征集任务就高达40万公斤。日伪华北政务委员会最终命令将不能断明年代的铜缸54件以及2尊铜炮运走检送。

在此之前的1944年6月,博物院所藏珍贵古籍11022册又遭到日军洗劫,随后又从故宫先后掠走院内铜缸54尊、铜炮1尊、铜灯亭91座以熔铸枪炮,并从位于故宫午门的北平历史博物馆内劫走珍贵文物1372件。不过,这批文物刚运到天津,日军即宣告投降。后来,张庭济等会同教育部清理战时文物损失委员会平津区助理代表王世襄,前往天津接收运回这批文物,看到的情形是“有的已残破、毁坏,共重4460公斤,较劫走时少了971公斤,而此前被劫走的54个铜缸也不见踪影”。

在故宫外,日军更是到处破坏北京的名胜古迹。“七七事变”后,位于房山区的元代建筑永寿禅寺多次遭到日军的洗劫。日军甚至于1939年将雍和宫前3座牌楼的金丝楠木大柱更换成水泥柱,导致牌楼光辉顿减,而将换下的楠木柱运到日本,据说用其在名古屋建了几座居室。

1938年夏秋,日本关东军命令被抓来的中国劳工拆古北口长城,并将完整的城砖,有长方砖,还有三角形砖都装上了火车。拆城地段大都在蟠龙山上,东从第一座五眼楼起西到古北口关门,直到水门洞崔家地,长约5华里。城砖装上火车,向长城外伪满洲国方向开去,共运走3车皮。据统计,抗战时期日军共损毁长城45公里,敌楼197座,瓮城2座。

1941年12月,在北平还发生了至今仍令人牵挂万分的“北京人”化石失踪事件。20世纪20年代,中国考古工作者首次发现“北京人”牙齿化石和第一颗完整的“北京人”头盖骨,震惊了世界科学界。

1927年以后发掘的“北京人”化石一直保存在北京协和医院。1937年北平沦陷时,北平协和医学院(今北京协和医院)是美国的机构,日军不便动手。1941年,日本和美国的关系日趋紧张。为了使“北京人”化石不被日军抢走,当时在北平协和医学院工作的学者胡承志和吉延卿奉命把“北京人”骨化石装箱,移交给即将离开北平撤回美国的美国海军陆战队。12月5日,该部队乘火车离开北京驶往秦皇岛,预计8日改乘到港的美国轮船“哈里逊总统号”去美国。但是,12月8日爆发了珍珠港事件,日军迅速占领了北京、天津等地的美国相关机构,运木箱的专列在秦皇岛被截,“北京人”化石从此下落不明。

5个“北京人”头盖骨神秘失踪,如同当年被发现一样,再度震惊世界。“北京人”化石丢失之谜,历来众说纷纭,迄今仍不知所向。可以肯定的是,如果没有日本的侵略,这些珍贵异常的化石是绝对不会丢失的。

《江南踏查》:南京的“文化大屠杀”

1937年12月,南京沦陷之后,日军上海派遣军特务部就发布了“立即检查南京市内的重要图书,准备接收”的命令。“军特务部中支占领地区图书文献接收委员会”在日军的“通力合作”下,有计划地在我国江南地区开展文化大劫掠,搜寻、鉴定珍本善本,送往日本。

1938年1月,9名文化特务从上海赶来南京,先后检查了除金陵大学、金陵女子文理学院等美国教会势力范围之外的、南京有可能收藏重要图书和文献的地方,如国民政府文官处、外交部、考试院、全国经济委员会中央党部、交通部、教育部、江苏省立国学图书馆、编译馆、紫金山天文台、中央研究院、行政院等70余处。

接下来两三个月,他们在日军特务机关、宪兵的协助下,将从南京25个机关及其他处所搜掠来的散乱图书文献用卡车运往地质调查所。据资料,参加这次行动的有特工230人、士兵367人、苦力830人,被劫走的图书共计88万册,比当时日本最大的图书馆帝国图书馆藏书还多3万册。这些图书文献,日军用卡车搬运了310辆次才搬完,后来全部被劫走。

其實,早在全面发动侵华战争之初,日本就成立了“中支占领地区图书文献接收委员会”,具体负责收集中国图书的工作。1937年12月,在军特务部主持下,“满铁上海事务所”“东亚同文书院”“上海自然科学研究所”三个单位的相关人员又组成“军特务部中支占领地区图书文献接收委员会”,负责收集上海、南京、杭州等地的图书,并成为侵华战争期间日本掠夺中国图书数量最多的机构。1938年,该组织曾两次派人到南京“整理”和掠夺图书典籍,仅在南京一地,就掠夺图书数十万册。这被称为发生在南京的“文化大屠杀”。

此外,还有日本军方的各种组织(如调査部、宪兵队等)及私人劫夺中国图书组织。“七七事变”后,日军掠夺、破坏中国文物进入有计划有组织阶段。日军师团一级一般专门配备“文物捜集员”,这些人大多受过专门训练,具有一定的文物专业知识。日本政府还不时派遣所谓“考察团”分赴各区,对散落各处或一时难以判明其价值的文物、书刊等进行搜索和甄别,确定有一定价值后,或集中劫藏,或运回日本。据资料,日军攻陷苏州后大肆抢劫、放火,华中派遣军最高指挥官松井石根在苏州地区抢到一份古物字画目录后便指使爪牙按图索骥,一一加以抢劫,劫夺之余,实施纵火。

据说,早在1926年日本政府就成立了搜罗亚洲国家珍贵文物的“东方史馆”,中国明代著名画家唐寅的名作《金山胜迹图》被编号为“真迹008”,成为日军亟待攫取的重要文物之一。侵华战争爆发后,众多日本文化特务潜入中国,四处打探“真迹008”的下落,之后,日伪之间上演了一场争夺丑剧。至今,《金山胜迹图》下落不明。

1938年,日本庆应义塾大学(日本右翼鼻祖福泽谕吉创办的私立大学,也是日本历史最悠久的大学)出版了一份名叫《江南踏查》的报告书,著者为松本信广。在这份报告书的序中写道:昭和十二年(1937)南京陷落,为了适应时局的发展,急需快速向中国派员进行学术调查以及古文化遗变的发掘。为此,1938年5月,庆应义塾大学向中国派出了三个“学术旅行队”,一队由大山柏率领赴北京、彰德、大同方向;一队由柴田常惠率领赴中国中部;第三队是松本信广等赴中国江浙地区。

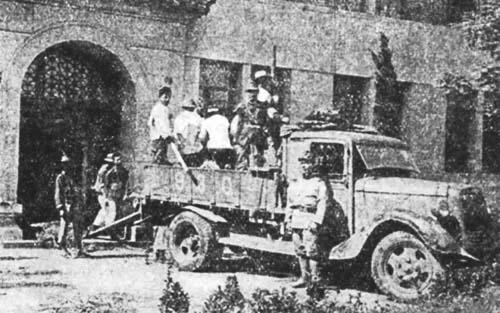

按该报告书,松本信广、保坂三郎、西冈秀雄等人于1938年5月从东京出发,到达南京后,在日军的护卫下,先后调查劫掠了南京国立中央研究院历史语言研究所、古物保存所、六朝墓、西湖博物馆,挖掘了杭州附近古荡石虎山遗址以及吴兴钱山漾遗址。报告书中附有松本“旅行队”活动的照片,在发掘现场,日军荷枪实弹站在周围警戒,如临大敌。

就拿南京国立中央研究院历史语言研究所来说,因为该所此前取得了骄人成绩,所以首当其冲地成了日本人觊觎的目标。南京陷落后,该所先是沦为日本驻军的司令部,后被日本特务机关接管。松本一行在日军刺刀的保护下,跟随日本上海自然科学研究所所长新城新藏,首先对该所文物进行了“整理”。

一楼东侧考古学标本整理室保存着城子崖、日照两城,河南安阳、安徽寿县等地的陶器、石器标本。其中包括4500多年前的珍稀陶器——高柄镂空蛋壳陶杯,以及20多处秦汉遗址的出土文物。这些文物连同隔壁董作宾研究室里存放着的手稿,一起被松本等人劫走。三楼西侧为人类学研究室,分类保存着包括殷墟出土的各个时代的约130个中国人头盖骨,和140块下颚骨以及许多四肢骨。顷刻之间落入日寇的手中。

在本馆后面的仓库和工人宿舍西侧屋内,存放着若干只木箱,里面存放着殷墟文物;在本馆后小山腰的茅草房里,存放着不少殷墟出土的人骨,它们也没能躲过日本人的魔爪。

除历史语言研究所外,中央研究院的其他研究所也没能幸免于难。位于历史语言研究所西北处的地质研究所,1933年由政府投资13万元多建成,里面存放的化石矿物标本也被日本人如数劫走。历史语言研究所东南面的心理研究所,1931年斥资6万元建成,曾是社会科学所和中央研究院总部办公楼,日军占据后,嫌里面堆放的许多文件档案占地方,干脆将它们付之一炬。

在陶瓷试验工场里,日本人还发现了中央博物院筹备处的十几张设计图以及存放在这里的考古标本、工程模型标本、清朝历代殿试策、动物剥制标本以及数量可观的历史语言研究所历年在安阳等地发掘出来的文物。这些都被松本一行装进箱子,数量达460箱,加上历史语言所和地质研究所收集的文物,总数达740箱之多。

清代殿试策原藏于北京历史博物馆,数量达15237卷之巨,1932年整理完毕后,1933年运至南京,后落入日军之手。

此外,松本一行还对南京古物保存所进行了洗劫。古物保存所1915年建立于南京明故宫旧址,是中国较早建立的博物馆之一。日军占领南京后,保存所可以拿走的文物全被人盗走,剩下的是堆积如山的陶器碎片和二楼散落一地的纸片拓本。尽管如此,松本等人还是不肯放过,他们将这些残存的文物全部移至历史语言研究所,如数劫归。其中最珍贵的当数梁萧秀墓葬石胭顶盘上的天禄兽。

《江南踏查》报告书的最后一部分是这次江南调查劫获文物的目录和实物照片,共计129件,其中不少是非常珍贵的文物,如有孔石斧、玉戚、战国蟠螭纹有盖鼎、商周青铜戈、汉唐铜镜、良渚文化黑陶杯、汉代陶奁、女陶俑、越窑青瓷四耳罐、蚁鼻钱、五铢钱泥范、太平天国“天朝南昌宣抚使韦”印等,这些珍贵文物全部被劫往日本,入藏于庆应义塾大学文学部。

就图书而言,如南京国立中央图书馆筹备处、江苏省立国学图书馆、杭州浙江省图书馆等,其馆藏丰富,且多善本精抄,结果多遭劫掠。还有,江苏省立国学图书馆战前收藏有为数可观的名人手札。这些手札是清咸丰、同治时期名臣,如曾国藩、左宗棠、李鸿章、李鸿藻、薛福成等人往来书信,是了解中国近代政治、外交的不可多得的材料。这些手札战时移存朝天宫故宫博物院分院地库110箱中,后连同善本被劫运至伪图书专门委员会。

不但公家图书遭到劫掠,一些私人藏书家的古籍善本亦遭劫掠,如南京有名的私人藏书家卢冀野、古筱轩等,他们收藏的名遗善本,或被劫走,或被烧毁。另一个令人心痛的例子是著名实业家、藏书家张元济在上海创办的东方图书馆被毁。在1932年“一·二八事变”前,该馆藏书已逾50万册和收藏图片、照片5万余枚,其中善本书就有3745种,共计35083册;加上当时尚未整理的购自扬州何氏4万册藏书中的善本,善本书的总数达5万册,其中海内孤本和精品约500种共5000余册。

“欲亡其国,先灭其史”,日军对中国文化的劫掠、摧残,绝不限于据为己有,是有其险恶用心的。比如“一·二八事变”次日上午,日军飞机向上海宝山路上的商务印书馆总厂投弹,总管理处、编译所、四个印刷厂、仓库等皆中弹起火,全部焚毁,火势波及东方图书馆。两天后,日本浪人又潜入东方图书馆纵火,直至傍晚,造型新颖、时为闸北最高的5层大厦焚毁一空。30多年收集所得的大量中外图书,积累多年的中外杂志、报章,极其珍贵的省、府、厅、州、县地方志及编译所所藏各项参考书籍与文稿均化为灰烬。

因此日本驻上海第一外遣舰队司令官盐泽幸一才说:“炸毁闸北几条街,一年半就可恢复,只有把商务印书馆、东方图书馆这个中国最重要的文化机关焚毁了,它则永远不能恢复。”

另外,在对占领区统治和控制的“情报战”中,日本方面在南京等地接收的大量文献发挥了不可替代的作用。据曾在满铁任职,后致力于中日友好的伊藤武雄回忆,当年满铁事务所通过对接收文献资料的分析,正确了解共产党的动向。也诚如日本学者金丸裕一所言:“整理委员会不‘收夺话,恐怕就难以将中国各种情报弄到手,尤其是全国经济委员会方面的资料文献,各地矿产资源、农产品等资料,就这样成了日本的囊中物。”

劫掠现场:战火下的无耻掠夺

那时,国内一些名人和学者的藏书在战时亦遭受了日军的炮火而损失惨重。

1937年年末,丰子恺在浙江桐乡的故居缘缘堂被日军炸毁,丰子恺在此处藏书达上万册,其中不仅有他自己的文稿、画稿和手卷,还收藏了一些孤本珍本、经书宝卷和历代名人字画。郁达夫的“风雨茅庐”也遭日军炸毁,1939年他在新加坡《星洲日报》发表了《图书的惨劫》抒发丧书之痛:“我个人之损失而论,在杭州风雨茅庐所藏之中国书籍,当有八九千卷以上,最可惜的,是宋元明以来,及至清末之类书。……风雨茅庐所藏书籍,除中国线装古籍外,英德法日文书更有两万余册。”杭州王氏东南藏书楼,藏书家王绶山不惜重金四处搜购,“其选择之精为全国藏书之最”。所藏1100种方志中,有一二十种抄本或孤本,弥足珍贵。杭州沦陷后,所藏皆遭日军劫掠。文化名人郑振铎所藏3000册元、明版书在香港遭劫。1938年12月,日本南支那派遣军司令部从广州沙面黎氏家,劫去宋版《十三经注疏》《韩昌黎文集》《欧阳文忠公文集》《王安石集》等宋版书11种。1945年5月,日军中支那派遣军镜字第6806部队楼井信二,从原教育部官员王鲲楚家中,劫走郑板桥书屏4幅、郑板桥中堂花卉1幅及曾国藩所书对联2副。杭州王鲲徙收藏甚丰,仅著名文物就有东周长方鼎、梁代观音石造像、秦镜、汉镜、端砚、香炉等多件在日军占领期间被洗劫。

当时陷于南京的难民也目睹了日军对古物掠夺破坏所造成的损失,难民郭歧在《陷都血泪录》中写道:仇英的山水画,赵子昂的马,董仲舒、陆润庠的字画,岳飞的亲笔题字,八大山人的字画,古版《西厢记》,古代官宦的瓷器及历代的各种瓷瓶古物等,平常人不容易看到的传世之宝,如今散乱于市,遭日军搜罗劫掠。

日军方面,战时日本士兵的日记有许多这样的记述,占领南京后,“征发”(外出掠夺物资)成为日军活动的重要内容。日军在南京分散的抢劫每日每时都在发生。据日本《东京日日新》随军记者浅海一男揭露道,某报记者白天出去采访,晚上回来时就怀抱着各式各样的中国传统工艺品。1995年5月,南京战时日军第十六师步兵第三十八联队第三大队伍长山田仁作在接受采访时回忆道:“去过难民区,那里有很多中国人。我们出去征发,盯上了城里的‘石狮子,偷来后捆包起来送往日本,是送给某个大人物的。”凡是能得手的文物,日军都要劫走。甚至连朝天宫屋脊上的建筑装饰物“吻鸱”也被拆运日本。

日本随军记者、《读卖新闻》特派员小俣行男写道,在南京,到处都可以掠夺、强奸。刚进城时还有很多建筑物,可翌日就开始放火,主要建筑物全被焚毁。士兵们冲进深宅大院,在屋里乱翻一气,掠走值钱的东西后就放火烧房。一位联络员告诉他:“走进蒋介石的家里,我也從寝室里拿了一双宋美龄穿过的鞋留作纪念。”

为妥善保藏这批古籍,1941年7月起,在香港大学设一办事处,将从上海寄来的邮包,暂存于香港大学的冯平山图书馆,原拟再寄存到美国国会图书馆,旋因太平洋战争突然爆发后香港沦陷,被日本人竹腾峰治劫运日本后分藏几处。1946年2月,有人在东京上野公园内的帝国图书馆中发现盖有“国立中央图书馆”图章的《永乐大典》零本,经中国驻日代表团专员仔细查访,终于查获日方藏匿于该馆地下室、并由长泽规矩野正在负责整理的25000册古籍,以及藏匿于伊势原乡村土窖中的近万册珍本,共计3286部、34970册。这批古籍计装箱170箱,终于1946年8月18日前分两次运归南京。

同英勇的抗敌作战一样,中国军民为保卫珍贵的文化遗产,以多种方式同日本侵略者展开斗争。1939年3月,河南安阳武官村村民吴玉瑶在自家地里挖出了一个器腹内壁铸有“司母戊”三个铭文的大铜鼎,它就是日后闻名于世的中国古代最大的青铜器——司母戊鼎。因为害怕被日军掠奪,村民们又连忙就地掩埋,严守秘密,直到1946年6月才重新掘出,交给安阳县政府保存。

中国周代青铜重器虢季子白盘在抗战时期也被清末首任台湾巡抚刘铭传的后人秘密掩埋在合肥老家院内,并在上面种了一棵小槐树,日军曾多次去寻找都扑了空。直到中华人民共和国成立,刘家后人才将这件珍贵的文物捐赠国家。

1942年春,山西赵城广胜寺住持力空和尚获悉,占据赵城的日军准备抢走收藏于该寺驰名中外的佛教经典著作金代木板刻本《赵城金藏》,他立即冒着生命危险报告了抗日根据地赵城县长杨泽生。杨随即向八路军太岳军区作了汇报。军区当即派部队前往广胜寺抢救,将4000多卷珍稀经卷安全运走。在此后的数年中,这批珍贵文物在当地抗战军民的保护下,几经辗转,最终躲过了敌人的搜掠。为此,几位八路军战士献出了宝贵的生命。

从1931年“九一八事变”到1945年抗日战争结束,日本在侵华战争期间劫掠的中国文物数量到底有多少?从中国劫掠的文物又有哪些?要给出一个精确的数字,似乎不太可能。或许,这将是一个永远无法揭开的谜,也是留给中华民族、华夏儿女永远的痛。战后,日本对其本国国民的战争赔偿为4000亿美元,其中包括战犯都是很大受益者,但对被其侵略的国家和地区的战争赔偿只有区区65亿美元。连日本一位名叫田中宏的社会学家也承认“我们的战争赔偿政策对于外国人来说是不公正的,也是对历史毫无悔悟之心的”。

历史的教训多次告诉我们,国家不富强,就会被人欺侮。只有实现民族复兴,才能让一切觊觎者彻底打消念头,也才能从根本上守护好祖先留给我们的宝贵的文化传承!

(受篇幅所限,本文所引数据资料出处,不便一一列出,在此谨表示衷心的感谢。)