试论高宗朝军事实力的衰落

——以对外战争为中心

(南京大学 历史学院, 江苏 南京 210023)

太宗朝是唐朝对外战争的全盛时期,但贞观二十三年(649)太宗去世之时,四境仍未全部安定。西部的西突厥和东部的高丽均为唐高宗亟待解决的外患问题。唐高宗于显庆二年(657)攻灭西突厥,总章元年(668)灭亡高丽,表面上显露出极强的军事实力,其中如攻灭西突厥的重要胜利也起到了改变中亚形势、增强大唐地位等作用。[1]286但就具体过程而言,不难看出高宗朝军事实力的显著下降。但对于这个问题,学界研究并不多,仅有《试论唐太宗、唐高宗对高丽的战争》[2]、《论唐高宗、则天两朝应对突厥叛乱的基本方针之差异及原因》[3]、《唐高祖、唐太宗、唐高宗对外政策的承续与变化——以对外战争为讨论中心》[4]、《唐高宗对朝鲜半岛的封授与彼时战事》[5]等文章提到了这一点,可惜均未能展开分析。以对外战争为例,高宗朝军事实力的衰落主要体现在胶着的战争态势、严酷的对敌态度和边境控制力下降三个方面。高宗朝军事实力的衰落是由于将领老迈去世、军队素质下降、中央政局动荡等诸多因素共同导致的。

一、高宗朝对外战争的特点

(一)胶着的战争态势

高宗朝对外战争中,胶着的战争态势表现得十分明显,尤以灭亡高丽为甚。

永徽六年(655),高丽联合百济、靺鞨攻击唐藩属国新罗,高宗“遣营州都督程名振、左卫中郎将苏定方发兵击高丽”[6]6287,拉开了唐与高丽长期战争的序幕。显庆二年(657),“诏(薛)仁贵副程名振于辽东经略,破高丽于贵端城,斩首三千级”[7]2781;显庆三年(658),“(薛仁贵)又与梁建方、契苾何力于辽东共高丽大将温沙门战于横山”(另据《资治通鉴》显庆四年条,“右领军中郎将薛仁贵等与高丽将温沙门战于横山,破之”,从《旧唐书》)[7]2781,“六月,营州都督兼东夷都护程名振、右领军中郎将薛仁贵将兵攻高丽之赤烽镇,拔之,斩首四百余级,捕虏百余人。高丽遣其大将豆方娄帅众三万拒之,名振以契丹逆击,大破之,斩首二千五百级”[6]6309;显庆五年(660),百济又勾结高丽、靺鞨侵犯新罗,高宗“命左卫大将军苏定方统兵讨之”[7]5331。这次讨伐规模空前,水陆共计十万人,将领十一员*《平百济国碑》,收入北京图书馆金石组编《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第13册,中州古籍出版社1987年版,第163-170页。另参考拜根兴《<大唐平百济国碑铭>关联问题考释》,《唐史论丛》第8辑,2006年出版;拜根兴、林泽杰《<大唐平百济国碑铭>关联问题新探》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期。,平灭百济。

唐与高丽鏖战五年,最大的战果是消灭了高丽的附庸百济,并未对高丽本身造成有效杀伤。高宗显然也意识到这一点,于是龙朔元年(661)“夏五月丙申,命左骁卫大将军、凉国公契苾何力为辽东道大总管,左武卫大将军、邢国公苏定方为平壤道大总管,兵部尚书、同中书门下三品、乐安县公任雅相为江道大总管,以伐高丽”[7]82,正式对高丽本土用兵。

此役兵强将勇,可见高宗希冀一战平灭高丽。龙朔元年七月,“苏定方破高丽于江,屡战皆捷,遂围平壤城”[6]6325;九月,契苾何力在鸭绿江大破盖苏文长子泉男生,“追奔数十里,斩首三万级,余众悉降,男生仅以身免”[6]6325-6326。然而在这场大胜之后,契苾何力受诏还军,不久,唐将庞孝泰军败蛇水,“与其子十三人皆战死”[6]6327。在这样的情况下,围攻平壤的苏定方无奈退兵。

自苏定方撤军之后,高宗对高丽并未继续采取过多的军事行动。直到乾封元年(666)盖苏文死,高丽内乱,高宗这才“命司空、英国公李为辽东道行军大总管,率裨将郭待封等以征高丽”[7]5237。总章元年(668)十一月,李“拔平壤城,虏高藏、男建等”[7]5237,至此高丽方平。

(二)严酷的对敌态度

除了胶着的战争态势,严酷的对敌态度也是高宗朝对外战争的一大特点。这与太宗“凡有功于我者,必不能忘,有恶于我者,终亦不记”[7]5159的宽大态度大相径庭。

在太宗朝,对敌态度十分宽大,这一点在与东突厥和高丽的战争中表现得十分明显。

贞观四年(630),李靖灭东突厥。对数十万突厥降民,太宗“于朔方之地,自幽州至灵州置顺、佑、化、长四州都督府,又分颉利之地六州,左置定襄都督府,右置云中都督府,以统其部众。其酋首至者,皆拜为将军、中郎将等官,布列朝廷,五品以上百余人,因而入居长安者数千家”[7]5163,阿史那社尔、阿史那道真、阿史那忠、执失思力等人尤受重用,均成一代名将。对东突厥的首领颉利可汗,太宗亦十分优厚。颉利死后,旧臣吐谷浑邪自刎殉葬,太宗“赠中郎将,仍葬于颉利墓侧,树碑以纪之”[7]5160,以表彰其忠义之心,丝毫不以突厥旧人仍忠诚于颉利可汗为忤。

但到了高宗时期,一反太宗时宽厚的对敌政策,开始严酷对敌,最著名的就是薛仁贵杀降事件。薛仁贵在平九姓突厥之时,九姓突厥服膺于薛仁贵的武勇,十余万人自愿归降,但薛仁贵“恐为后患,并坑杀之”[7]2781。坑杀十余万人的薛仁贵,在战后并未受到任何处罚,高宗的态度可见一斑。

其实,高宗朝在对外战争中采取霹雳手段正是其实力下降的表现。太宗可以对敌宽厚,是因太宗朝有掌控全局的绝对实力,不管是东突厥抑或高丽,在太宗看来都是他子民的一部分,自然要待以宽厚。而到了高宗时代,已经失去了这种绝对实力,只好采取严酷的手段削弱对手。以薛仁贵杀降为例,即为了有效杀伤铁勒有生力量,以防其作乱。杀降之后,“九姓自此衰弱,不复更为边患”[7]2781,其目的基本达到。由此可见,正是因为高宗朝军事实力下降,无力完全制约铁勒,只好采取杀降这一手段来防患于未然。

(三)边境控制力下降

高宗朝边境控制力的下降,是与太宗朝相对而言的。在太宗朝,对外战争恶仗无数,但重要的决战均以唐军胜利而告终。[1]244-283即便是以退军告终的征高丽之役,也并未遭受战场上的失利,甚至有人认为这是“胜利的正义之战”[8]。而在唐军主力东征高丽之时,防御西部的执失思力与田仁会仍能够轻松击败薛延陀多弥可汗的进犯,甚至有着主动出击的能力,“追奔六百余里,耀威碛北而还”[6]6232。在主力东征的情况下,唐漫长的边境线仍固若金汤,没有给多弥可汗一点可趁之机,足见太宗朝边境控制力之强。

但高宗朝,唐已经无法像太宗朝那样对边境具有强有力的控制力了,最突出的表现为对外战争中出现重大失败,尤其是和吐蕃的大非川之战。此战失利后,唐在西境只得长期采取守势。

大非川之战起因为吐蕃“与吐谷浑不和,龙朔、麟德中递相表奏,各论曲直,国家依违,未为与夺。吐蕃怨怒,遂率兵以击吐谷浑”[7]5223。一开始吐蕃希冀于通过唐的裁决来解决问题,可见这时吐蕃是认同自己是唐朝属国的,对唐的态度也十分恭敬。只是高宗“依违”的态度激怒了吐蕃,吐蕃才愤而出兵。咸亨元年(670)四月,“吐蕃陷西域十八州,又与于阗袭龟兹拨换城,陷之。罢龟兹、于阗、焉耆、疏勒四镇”[6]6363,这一攻势“使得李唐西北边陲几近崩溃”[9]177。作为应对,高宗“诏以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管,左卫员外大将军阿史那道真、右卫将军郭待封为副,率众十余万以讨之”[7]5223,然而在大非川遭到惨败,全军尽墨。

在太宗朝,唐与吐蕃也有过直接的交锋。贞观十二年(638),吐蕃“率其众二十余万,顿于松州西境……边人大扰……太宗遣吏部尚书侯君集为当弥道行营大总管,右领军大将军执失思力为白兰道行军总管,左武卫将军牛进达为阔水道行军总管,右领军将军刘兰为洮河道行军总管,率步骑五万以击之。进达先锋自松州夜袭其营,斩千余级。弄赞大惧,引兵而退,遣使谢罪”[7]5221。此役吐蕃倾巢出动,拥众二十余万,太宗仅以五万步骑兵应对,太宗的信心和唐军的实力由此可见一斑。虽此役只前锋有短暂交锋,但其胜利足以彰显唐军的战力,松赞干布对这一点了然于胸,故而马上撤兵谢罪。这也是大非川战前吐蕃对唐态度恭谨的原因。

大非川出师伊始,高宗任命薛仁贵为“逻娑道行军大总管”。按照李唐出兵前的惯例,“大总管”前一般是行军目的地,可见高宗的本意是要一战荡平吐蕃,以儆效尤的。[10-11]不过因为大非川的惨败,原本稳定的西境开始了长期的动荡。在确定自己有与唐廷一争短长的实力之后,“吐蕃连岁寇边,当、悉等州诸羌尽降之”[7]5223,成为了唐最头痛的敌人,唐朝在西境也频频陷入困境。大非川之战是唐第一次大规模会战的失败,虽有气候不适、军士疲惫等诸多客观因素,[12]但高宗朝对边境控制力的下降才是主要的原因。

二、高宗朝军事实力衰落的原因

相比太宗朝,高宗朝军事实力衰落是不争的事实,其衰落的原因是多方面的。可以说,名将凋零造成的将领青黄不接,府兵制崩溃造成的军队素质下降与宫廷斗争造成的中央政局动荡共同导致了高宗朝军事实力的衰落。

(一)将领青黄不接

太宗朝之所以能成为唐朝武功最盛的时代,与当时有一批能征善战的将领密不可分。而在这批将领逐渐老迈、去世的同时,新生将领并没有成长起来,这就造成了高宗朝将领的青黄不接,将领整体素质下降。

其实,到了贞观后期,将领老化的现象便逐渐凸显。贞观十八年(644),太宗在品评当时名将时说:“于今名将,惟(李)世、(李)道宗、(薛)万彻三人而已”[6]6208,可见太宗对将领老化的情况心知肚明。故在征高丽时,太宗对崭露头角的薛仁贵说:“朕诸将皆老,思得新进骁勇者将之,无如卿者,朕不喜得辽东,喜得卿也”[6]6231。可见,“诸将皆老”已经是太宗在军事上面临的主要问题了。

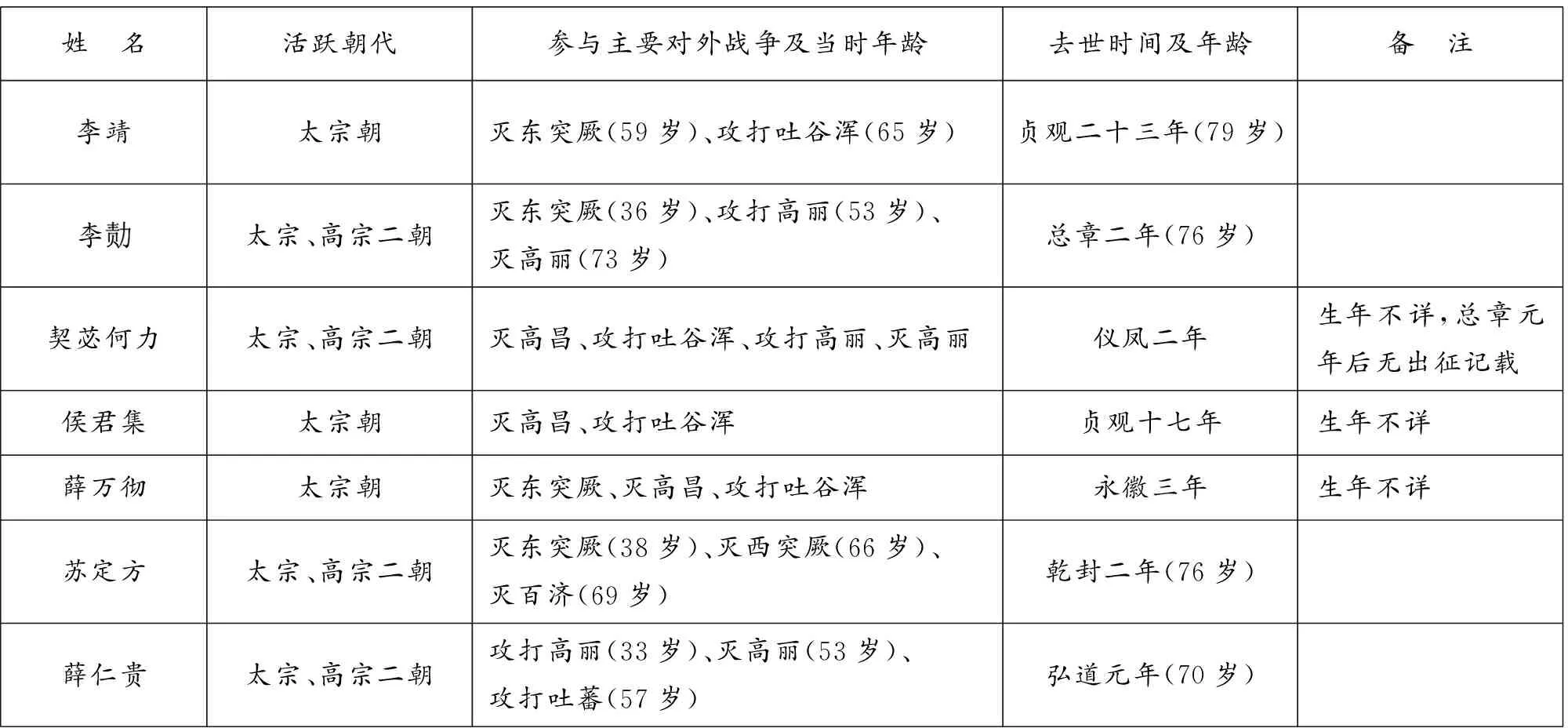

到了高宗朝,这一问题非但未能解决,反而愈演愈烈。综合太宗朝对外战争的情况可知,李靖、李、契苾何力、侯君集、薛万彻等人是太宗朝对外战争中最重要的将领;综合高宗朝对外战争的情况可知,李、苏定方、契苾何力、薛仁贵等人是高宗朝对外战争最依赖的将领。现将太宗、高宗二朝对外战争中的主要将领列表如下(见表1):

表1 太宗、高宗二朝对外战争主要将领一览表

注:此表主要依据《资治通鉴》卷一九三至卷二〇〇及两唐书中的相关传记整理而成。

高宗朝重要的对外战争从永徽六年(655)开始,但在永徽三年(652)和永徽四年(653),薛万彻、李道宗先后离世,太宗所认为的当世三大名将只剩下了李一人,高宗朝可用良将只剩下了李、契苾何力、苏定方和薛仁贵四人。乾封二年(667),苏定方去世;总章元年(668),契苾何力不再出战;总章二年(669),李去世,高宗朝名将在三年内迅速凋零,仅剩下薛仁贵一人。

雪上加霜的是,咸亨元年(670),吐蕃东向,高宗能够依靠的将领只有薛仁贵一人,而薛仁贵的个人威望又不足以使诸将服膺。在大非川之战中,副将郭待封便不听薛仁贵将令,擅自行动,导致惨败。大非川之后,薛仁贵被贬为庶人。但不久“高丽众相率复叛”,朝中无将的高宗只好重新启用薛仁贵,拜薛仁贵为鸡林道总管,经略高丽,足可见当时良将缺乏的问题有多么严重。

(二)军队素质不断下降

唐初为府兵制度,即军队的主力由平时在家务农战时集合出征的府兵构成。府兵平时有着在家习武、上番前课试、征战中教战、季冬集府教阅等任务,宿卫京城时也有着平时教射、冬春讲武的举动以维持战力。[13]166不过,府兵制度终究是兵农合一的制度,长期从事农业的府兵较之“人皆习武,剽悍善战”[14]274的游牧、狩猎民族,在战斗力上有着天然的劣势。这种劣势只能靠平时严格的训练来弥补,但农业生产周期长、独立性强,这就造成了府兵军事训练时间少、相互配合不默契,[1]55-86这些直接影响了府兵的战斗力。

面对府兵战斗力日益下降的问题,唐太宗另辟兵源,即以“胡汉杂糅,善战斗,务农业,而有组织”[15]243的“山东豪杰”集团和归降的蕃兵充当兵源[1]73-74,103-104,[14]256-284。在融入了这些元素之后,唐军的战斗力得到了暂时保证,但也造成了府兵地位的降低。而且吸纳新兵源也并非长久之计,“山东豪杰”和归降蕃兵在改变其原来的生活方式及训练方式后,战斗力亦会受到影响。

更为重要的是,高宗朝的土地兼并问题已颇为严重,虽然高宗下令“禁买卖世业、口分田”[16]1345,但并无实际效果。均田的丧失使得本身就受田不足、赋役较重的府兵生活更没有保障,加之战时“随身七事”*关于“随身七事”,历来说法不一。谷霁光先生认为“七事应指服、被、资、物、弓箭、鞍辔、器仗”,见于其著作《府兵制度考释》,中华书局2011年版;陈仲安先生认为随身七事为“弓、矢、胡禄(射箭用具,可归为一类)、横刀、砺石、大觿、毡帽、毡装、行藤”,参见其文章《唐府兵随身七事辨》,收入《中国唐史学会论文集》,三秦出版社1989年版;张国刚先生认为随身七事泛指府兵各种生活用品,参见其文章《所谓府兵“随身七事”辨》,收入《唐代政治制度研究论集》,台湾文津出版社1994年版。不管府兵七事究竟具体指什么,终究是府兵一笔不小的负担。及粮食的负担,给府兵造成了严重的生活压力。在这样的情况下,府兵逃亡的现象不时出现。

作为军队主力的府兵,战斗力有着天然的缺陷。吸纳新兵源治标不治本,府兵生活压力增大又造成了逃亡,这些都使得高宗朝军队素质不断下降。可以说,军队素质的下降是高宗朝军事实力衰落最直接的原因。

(三)中央动荡的政局

高宗朝军事力量的下降看似是军事问题,但其根源在于政治。高宗朝多变的中央政局大大削弱了其军事力量。

太宗后期,诸子夺嫡的局面使得朝堂动荡不安。高宗能够即位,与长孙无忌的大力支持密切相关,但吴王李恪“有文武才,太宗常称其类己。既名望素高,甚为物情所向”[7]2650,也曾一度是太子人选,对高宗有着无形的威胁。永徽四年,长孙无忌借房遗爱谋反案攀扯李恪,结果“遗爱、(薛)万彻、(柴)令武皆斩,(李)元景、恪、高阳、巴陵公主并赐自尽”[6]6280。李恪被卷入房遗爱案时,唐高宗恰好处于政治上的低潮期,[17]196-209因此对于李恪的境遇爱莫能助。高宗以帝王至尊而不能使兄长免死,其时政局之动荡可见一斑。吴王李恪本身文武全才,涉及此案的薛万彻更是太宗后期的三大名将之一,二人皆是独当一面的大将之才,经此一案全部损失。吴王李恪生于武德二年(619),死时仅35岁。若不是此案,大非川之战时也不会出现朝中将领只有薛仁贵一人堪用的情况了。

除了房遗爱案,高宗朝的另一件大事是永徽六年(655)立武则天为后。这件事受到了以长孙无忌为首的诸大臣强烈反对。房遗爱案之后,长孙无忌独掌朝纲,高宗立武后即意味着朝堂的重新洗牌,太宗朝老臣被清除是必然之事。果然,显庆四年(659),武后心腹许敬宗、李义府诬陷长孙无忌谋反,“帝竟不亲问无忌谋反所由,惟听敬宗诬构之说,遂去其官爵,流黔州,仍遣使发次州府兵援送至流所。其子秘书监、驸马都尉冲等并除名,流于岭外”[7]2456。实际上,这次构陷就是对反对立武后的太宗旧臣的集体打压,除长孙无忌外,褚遂良、于志宁、韩瑗、来济、柳奭等人或杀或贬,而拥护武后的许敬宗、李义府则开始掌握政权。长孙无忌可谓是太宗的托孤之臣,位高权重,威望素著,褚遂良、于志宁等老臣也是如此。高宗为了武后,将他们或杀或贬,使得朝野震荡。

凭借构陷长孙无忌上位的许敬宗、李义府二人,皆是贪财好色、心狭量窄之人。“白州人庞孝泰,蛮酋凡品,率兵从征高丽,贼知其懦,袭破之。敬宗又纳其宝货,称孝泰频破贼徒,斩获数万。汉将骁健者,唯苏定方与庞孝泰耳,曹继叔、刘伯英皆出其下”[7]2764,“义府贪冒无厌,与母、妻及诸子、女婿卖官鬻狱,其门如市。多引腹心,广树朋党,倾动朝野”[7]2767。可见,二人掌权之后,举荐官员全看亲疏关系和是否行贿,与他们不沾亲带故,又没有花钱行贿者,哪怕再有才能他们也不会举荐,遑论想办法解决军队素质下降的问题了。其实,许、李二人在位之时,唐名将尚在,兵力尚强,正是解决府兵素质下降的最好时机,二人的不作为,使得这一时机被白白错过。

高宗先是不顾老臣反对,执意立武则天为后。“武后得志,遂牵制帝,专威福,帝不能堪”[16]4035,帝后矛盾激化,高宗欲废后,不想消息走漏,武后迁怒于草诏之人上官仪。麟德元年(665),许敬宗诬陷上官仪谋反,上官仪“下狱死,籍其家”[16]4035。“自褚遂良等元老大臣相次屠覆,公卿莫敢正议,独仪纳忠,祸又不旋踵,由是天下之政归于后,而帝拱手矣”[16]4035。帝后之争以武后的胜利而告终。武则天“一反太宗使用蕃将蕃兵的政策,很少使用蕃将,甚至不使用蕃兵”[1]74(契苾何力在总章元年后未曾出战,颇疑与武则天不用蕃兵蕃将政策相关),这就更加无法弥补日渐下降的军队素质了。

总的来说,高宗朝经历了三起大的政治动荡。吴王案使得高宗损失了良将,许敬宗、李义府掌权又败坏了朝堂风气,失去了整顿府兵的最佳时机,武后擅权以后,蕃兵蕃将被束之高阁,这些都造成了高宗朝军事力量的衰落。可以说,动荡的中央政局是高宗朝军事实力衰落的最根本原因。

三、小结

在经历了太宗朝军事全盛之境后,高宗竭力想保持这种强盛的态势,从战绩来看,高宗朝也确实有过辉煌的胜利。不过,受困于名将老迈新人不继、府兵制兵农合一的天然劣势及中央政局动荡等因素,使得高宗朝军事实力的衰落不可避免。这也注定了高宗朝积极的对外政策不能长久。在大非川战役失败之后,高宗朝主动的对外战争基本消失,而代之以对现有疆域的保卫,即主动进攻的边防政策被稳健的防御政策所取代。这种边防策略的改变正是节度使出现的重要背景。

[参考文献]

[1] 王永兴.唐代前期军事史略论稿[M].北京:昆仑出版社,2003.

[2] 刘进宝.试论唐太宗、唐高宗对高丽的战争[J].中国边疆史地研究,1995(3).

[3] 艾冲.论唐高宗、则天两朝应对突厥叛乱的基本方针之差异及原因[J].唐都学刊,2008(2).

[4] 范进如.唐高祖、唐太宗、唐高宗对外政策的承续与变化——以对外战争为讨论中心[J].德州学院学报,2015(3).

[5] 刘海霞.唐高宗对朝鲜半岛的封授与彼时战事[J].衡阳师范学院学报,2017(4).

[6] 司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[7] 刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[8] 刘炬.唐太宗东征高丽胜败辨[J].北方民族,1999(3).

[9] 林冠群.干戈玉帛——唐蕃关系史研究[M].台北:联经出版社,2016.

[10] 王小甫.唐、吐蕃、大食政治关系史[M].北京:北京大学出版社,1992.

[11] 刘安志.从吐鲁番出土文书看唐高宗咸亨年间的西域政局[C]//武汉大学中国三至九世纪研究所.魏晋南北朝隋唐史资料(第18辑).上海:上海古籍出版社,2001.

[12] 于赓哲.疾病与唐蕃战争[J].历史研究,2004(5).

[13] 谷霁光.府兵制度考释[M].北京:中华书局,2011.

[14] 李锦绣.唐代制度史略论稿[M].北京:中国政法大学出版社,1998.

[15] 陈寅恪.论隋末唐初所谓“山东集团”[G]//金明馆丛稿初编.北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

[16] 欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[17] 孟宪实.永徽政治论,乾陵文化研究[M].西安:三秦出版社,2011.