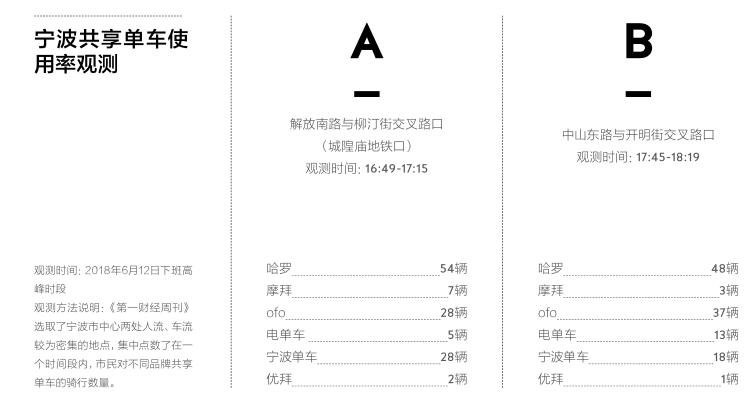

哈罗单车的宁波样本

陆佳裔

6月的一天,李光辉骑着一辆哈罗单车,在宁波街头巡查。这天的任务不算重,否则他会换骑自己另一辆速度更快的助动车,完成在天一广场、鼓楼、城隍庙等数个城市主要点位的打卡巡 查。

28岁的李光辉并不是土生土长的宁波人。他来自河南洛阳。进入哈罗后,和大多数城市经理的成长路径一样,他先从杭州最基层的小区车辆运营做起,然后到大区经理,随后在嘉兴升任城市经理,做了一年后又在今年3月被调派宁波,成为这个城市的第7任城市经理。

宁波是哈罗单车执行“农村包围城市”战略首个成功入驻的城市。把时间拨回2016年的秋冬时节,那时以摩拜、ofo为代表的共享单车第一阵营,已经先后完成C轮融资,并开启了以北京、上海为主要阵地的用户圈地大战。面对一线城市陷入的“单车围城”局面,哈罗单车(彼时哈罗的品牌名字依然叫hellobike)创始人杨磊,依然认为在非一线城市,依靠更为细致的运营,单车租赁这门生意仍然有很多机会。调研了南方六七十个城市,又经历过苏州开城失败后,哈罗单车终于在宁波这座城市站住了脚。

“开城调研是7月到8月开始做的,9月、10月定下了宁波。抛开一线城市不讲,单车发展环境比苏州好的城市并不多,宁波算是其中之一。这是我们综合了几十项指标后得出的结论,不是拍脑袋空想的。”哈罗单车“开城铁军”中最早拓展宁波的6人团队成员、现任哈罗单车助力车团队副总经理的刘涛对《第一财经周刊》说,这些提前调研的城市调研指标,包括商业指数、人口结构(城镇化结构)、经济的发展、城市地理环境等重要项目,也包括了骑行环境、天气、街道人流量等因素。哈罗针对每一个城市都会派人去实地观察验 证。

“当时其他品牌都不太看好这个城市。”刘涛说。2016年秋天,纯商业化运营的共享单车尚未抵达宁波,全城只有一种由政府投放的“有桩公共自行车”,交押金刷市民卡后,可以享受一小时内的免费骑行。

相对于上海这样的一线城市,宁波明显属于“慢节奏”。单说交通一项,整个宁波没有高架路,车辆都是贴着地面跑,那些被司机们抱怨的早高峰堵车状况,如果在手机上查看实时路况,不过是一小节用黄色标注的拥堵路段。而慢节奏的城市特征,恰恰为共享单车提供了新的市场机会。根据哈罗单车对宁波共享单车用户的观察,这里一位用户每天使用单车的频率平均可以达到3到4次,远远高于一线城市用户的使用频次,后者骑自行车往往是要解决下了地铁或公交车后的“最后一公里”通勤问题,所以每天最多骑两次。上下班高峰带来的用车潮汐效应在这里仍然存在,但是相对一线城市要弱得多。

施洋算是哈罗单车在宁波最早期的用户之一。他是一名肿瘤科医生,从家到医院的距离只有两公里,步行大约半小时,骑行用时则只要十几分钟。2017年年初,他在小区楼下发现了上线两个月的哈罗单车,免费骑行一段时间后,他花120元购买了年卡。

“时间一下缩短了一半,不过关键是车要好找,且好骑。”施洋说。在共享单车出现前,他通常要么步行,要么打车上下班。共享单车出现后,很自然就成了他的主要代步工具,除开上下班,午休时段偶尔外出,他也常常都靠共享单车。

学生群体是哈罗的另一批典型用户。刘紫婷是旅游管理系的一名大二学生,她所在的寧波大学目前是各个品牌共享单车投放量最多的区域之一。走出宁波大学地铁站,放眼望去就是一片橙、黄、蓝和部分绿组成的杂色单车海洋,一路延伸到教学楼下。

相比施洋们更关心的“好骑”和“好看”,刘紫婷和她的同学们选择哈罗的理由简单粗暴:便宜。某种程度上,这群用户几乎是没有黏性的,这也为后来校园里ofo和摩拜的骑行率一路攀升、几大共享单车品牌在此展开激烈巷战埋下了伏笔。

伴随着城市调研,位于上海闵行的哈罗公司总部内,创始团队的成员有过激烈讨论,他们面对的最核心议题有两个:一是开城策略,是先一线还是二线;其次是产品本身—要不要用智能锁,以及怎么定价格。

杨磊用“优先宁波、福州、杭州、武汉等人口基数在数百万的二线城市,然后再利用品牌效应向下辐射深入至三线、四线”的思路,最终说服了所有人。

首役苏州,在没有事先和政府沟通的情况下,刘涛带领的开城团队,连夜就把几百辆自行车铺在了很多街边,这很快就刺激当地政府对哈罗单车下达了“逐客令”。苏州开城失败的经历,至今在刘涛心里还留有些许阴影。“当时不是很懂,将几百辆车投在街头,看着它们慢慢被用户骑走,后来就是被政府收车……”

2016年年末的几个月,几乎每个月都会传出几条共享单车又融资的消息,数额还不小,而杨磊此时还疲于在各家投资机构间寻找融资。“投宁波的时候确实压力很大的,一方面是因为钱,还因为资本方根本就不让投,那个感觉就是,这里投放不成功就完蛋了。”李开逐向《第一财经周刊》回 忆。

原先用于在苏州做试运营的1000辆车,随后又从苏州连夜被拉回上海,不止整个开城的团队陷入沮丧,哈罗的高管团队也陷入焦虑。好在宁波这个“优先度没有这么高”的城市很快就给了团队正向反馈。

哈罗选择的重点投放点,包括商圈、居民区、医院、学校及经济园区,这些都是在调研时被确认为用户对自行车需求量较大的区域。

刘涛所在的6人“开城铁军”,一到达当地马上被分配了不同片区,白天负责车辆调度,但真正对体力的挑战从晚上11点才算开始—他们得在各自片区调度运输自行车的货车到达每个指定点位,指挥装车卸车,每天收工得到凌晨三点。鼓舞团队的方式就是比赛装车和卸车的速度,刘涛的个人纪录是一小时可以卸500辆车。这个传统也被保留到了现在,成为“开城铁军”团建的必备项目之一。

除开一晚上要装卸几百辆车,和时间及体能赛跑外,开城环节的一个重要任务,还在于判断不同区域对单车的实际需求数量,哪里多些哪里少些,车辆配比就得跟着随时调整。这个过程,除了看后台的运维数据,还必须派人到现场检测,用刘涛的话来说,“一线运维的问题都要在一线解 决”。

这样运转了48小时之后,刘涛就初步判断,这个“哈罗的第一城”算是拿下了,他的依据是,初期投入的1000辆车,已经出现了“被抢空不够用”的情况。

宁波市民的共享单车使用率超出刘涛的想象,每辆车日均可以被骑行四五次。短短一两周后,整个宁波就积累了十几万注册用户。按每次骑行半小时内一元的价格来算,如果能保持这个数据扩张,哈罗单车在宁波等非一线城市很快就能盈利。“销售模式本身还是健康的,刚开始几个月的确有盈利,但是打价格战之后就没了。”李开逐说。

开城部队离开后,这个城市的日常业务运营就交给了一支以“城市经理”为首的本地团队。宁波的这个团队,目前全职员工约有20人,城市经理以下,还有专门负责政府公关的岗位,以及市场经理。人数最多的是车辆运营专员,在网格化运营区域,公司要求他们对故障、违停的单车要做到15分钟内响应并处理。这些车辆运营人员的核心职责被概括为12个字:坏车必修、倒车必扶、脏车必擦。

骑车巡城只是李光辉的每天例行职责之一。顶着“城市经理”这个听起来半大不小的管理岗,李光辉每天要完成的各种细碎工作,已经让他忙成了“八爪鱼”—不仅要带着同事完成和政府、媒体、合作伙伴的各种沟通,每天不断地刷后台数据、定期做数据分析,规划车辆的投放、安排物流,此外还要查看仓库和车辆维修进度。

有两样东西是李光辉从不离身的:智能手机和充电宝。大多数时间,在同事眼中,他都在埋头看手机—不是回复工作微信群里的各种沟通,就是在不断查看一个用于车辆管理的后台应用。

这个被称为“哈勃系统”的后台运维管理应用是哈罗自主研发的,它扮演着运营人员的另一个“大脑”的角色。在“哈勃系统”中,根据人口的疏密程度等指标,城市地图被分为一块块网格,运营人员可以看到通过地图形式呈现的他所负责的所有车辆的情况,最终实现对整个城市的网格化管理。该系统也会分析用户的骑行数据,从而指导车辆的投放和调度、预测用户的骑行行为。

哈勃系统还会记录下运维人员每天工作时段所有的运动轨迹。以最基层的单车运营人员为例,他们最核心的职责是要把车辆整齐推入政府用白线划出的指定单车停放区域,车头和车身呈45°排列整齐,然后用水印相机拍照,标注时间地点,上传到哈勃系统,他们的运动轨迹通常是一圈圈长方形,城市经理能在哈勃系统后台随时检查他们的工作完成情况。

哈罗初到宁波时的蓝海局面,只维持了不到半年。后来包括ofo、摩拜、优拜在内的一批共享单车纷纷进驻这里,市场上的价格战就开始了。面对一个充分竞争的市场,哈罗的先发优势也逐渐被消耗。

除了购买哈罗的年卡,施洋和刘紫婷也都购买了摩拜和ofo的月卡。对他们而言,“在需要的时候能找到车”才最重要。他们表示,在过去的2017年中,自己使用哈罗单车的频率并没有比ofo和摩拜高多少,特别是ofo接入支付宝、打出免押金的口号后,刘紫婷发现,周围使用ofo的同学一下变多了。

竞争对手大张旗鼓的入驻,在2017年相当长的一段时间内给哈罗宁波团队带来不安。“你会发现竞争对手突然招了好多人,投了好多车,把原来我们的点位都占满了。”哈罗单车浙江省一区负责人闫炙锌说。他分管包括宁波在内的近10个城市。

哈罗单车吸取了苏州的教训,入驻宁波时得到了政府的支持,但宁波政府为了应对这些配备智能锁的无桩共享单车进驻,一早就用白线在地面上圈出了共享单车的停车区域。于是,这些街边的“白框”成了此后所有共享单车品牌“抢地盘”的对象。

“为了市场份额,当时抢得很凶。”哈罗在宁波与ofo、摩拜展开的“白框争夺战”,这场正面巷战的本质,是围绕“补车”环节的运维大战。为了守住地盘,包括哈罗单车在内的几家公司都会派专人驻守,“我的车可能会被用户骑走,如果我不去补车,原来摆了80辆后来就可能变成40辆、10辆,慢慢整个框就都变成别人的了。”

回顾过去一年围绕“抢白框”的这场巷战,哈罗单车似乎并不算赢家,至少在投放量这个维度上它并没占到什么便宜。

哈罗单车按照城市人口和车辆数100:1的这个投放标准,目前在宁波投放的单车数量约在8万辆,2017年竞争最激烈时,根据闫炙锌的回忆,ofo单车单月的投放量是哈罗的2到3倍,运维团队的规模则是哈罗的5倍。

但是,闫炙锌表示,他眼下看待这个问题已经换了一个思路。他提到,街道上看到的白框只是“点”,只盯着这些点,视野就会受局限,每个城市在后台看到的整体运营数据才是更有意义的“面”上的东西。合理预计投放量,保持每辆车的使用频次,才是运营的核心。“只盯着占有量,从现在的眼光来看,肯定是无效的,甚至是蛮可笑的。”闫炙锌说。

2017年下半年开始,受竞争拖累,哈罗在宁波的各项运营数据开始出现增长放缓,原先的城市经理被内部调岗,团队则自我反思,总结出的教训是“太安逸了”。在李光辉之前,闫炙锌也曾在今年年初被调到宁波担任了几个月的城市经理,那段时间他一直在调整团队节奏,目标之一就是让大家可以适应加班这件事,此外就是开始关注对城市郊区的运营。

“政府只能限制数量而不是区域。我们以往做城市的经验使我们认识到郊区补充同样有意义,而不只是一门生意。郊区代表地方大、难以管理,但我们觉得自己有能力做这件事。”刘涛说。而这个从郊区包抄的运营方式此后又在成都等很多城市被复制,进一步充实了哈罗这套城市运营思路,最终让这家后来居上的公司,一路挤进共享单车大战的“三国杀”。

2017年9月,哈罗单车开始试水大学生免押金、20城利用芝麻信用可以免押金以及中老年用户免押金等多种形式的免押服务。刘紫婷正是在9月的这段内测期,主动“回归”了哈罗单 车。

今年5月末,哈罗单车在宁波的运营办公室,从海曙区搬到了几公里外位于鄞州区的一幢办公楼内。一张长条形的桌子,一个投影仪、数十把椅子,配上四面白墙以及水门汀地板上铺着的一块简易地毯,这就是整个办公室的全部。但这里承办了每半个月一次的省区述职会。据说如果不是有大区的述职会,这个办公室里平时很少能同时聚齐团队里的十几个 人。

这种定期述职会通常要连开3天,闫炙锌做主持人。他用各种图表—比如城市费用支出的饼状图—做分析,告诉各个城市经理,运营的重心在哪里,哪些支出不合理需要人为调整,然后把强行砍掉的费用加在最需要的地 方。

“这是一个强运营的生意,团队的成长性和凝聚力很重要,虽然出差的成本很高,但这个确实没有办法。要不然的话,城市就会慢慢变成孤岛,自顾自地运营。”闫炙锌对《第一财经周刊》说。

他最想引导大家进步的方向,是让团队建立自我思考能力,从而不被对手们的某些策略所迷惑。因为这场单车大战,尽管有了腾讯抛弃摩拜、ofo与蚂蚁金服渐行渐远这些变数,但距离战争結束,还有很长时间。